Половые различия в проявлениях протестного поведения подростков

Автор: Лавриченко Ольга Валерьевна

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Психологические науки

Статья в выпуске: 9, 2013 года.

Бесплатный доступ

Данная статья посвящена эмпирическому исследованию содержания и направленности протестного поведения у девушек- и юношей-подростков. Отсутствие деструктивных, дезадаптивных детерминант протестного поведения позволяет подростку эффективно, социально приемлемо отстаивать свои права, интересы, потребности и выступает фактором благоприятного протекания возрастного кризиса 11-15 лет. Анализ данных, основанный на регрессионной модели Б.И. Хеймана, позволил установить более позитивную направленность протестного поведения у девушек по сравнению с юношами.

Протестное поведение, полоролевая идентичность, подросток, анализ варианс и коварианс, внутриличностный конфликт, негативизм

Короткий адрес: https://sciup.org/14935661

IDR: 14935661 | УДК: 159.9.072

Текст научной статьи Половые различия в проявлениях протестного поведения подростков

В современной психологической науке актуальность многомерного подхода к социализации индивида доказана и приобретает все большее значение. Гендерное развитие является одним из важнейших направлений социализации подростка, включающее присвоение им предписываемых культурой норм поведения, осознание и принятие определенных ролей, стереотипов, социально предписываемых мужчинам или женщинам.

А. Адлер, по сути, рассматривает маскулинный протест ребенка как показатель конфликта первичной полоролевой идентичности [1], которая в подростковом возрасте, вероятно, имеет сопряженность с протестной активностью. Подростковый возраст представляет собой сенситивный период для интенсивного формирования полоролевой идентичности, как базового структурного компонента самосознания [2]. Значительные изменения, заключающиеся в отказе подростка от детских форм взаимоотношения с окружающими и его становлении как мужчины, либо женщины, представляют собой фактор кризисного периода развития. Описанные концепты такой специфической сферы самосознания индивида, как полоролевой образ, имеют свои определенные проявления в различных психологических паттернах, свойствах, чертах личности.

В данном эмпирическом исследовании рассматриваются специфические особенности проявления негативизма девушек- и юношей-подростков, связанного с их представлениями о реальной или воображаемой угрозе нарушения границ личности, прав и свобод [3]. Протестное поведение рассматривается как неотъемлемая составляющая кризисного течения подросткового возраста, характеризующееся позитивным, либо негативным течением [4]. Первое включает в себя комплекс социально-приемлемых, личностно-конструктивных реакций, состояний, свойств, которые позволяют человеку отстаивать свои потребности, стремления. В то время как негативный ракурс подросткового протеста отражает дезадаптивный, неадекватный способ демонстрации недовольства, который не выгоден подростку, как в личностном, так и в социальном плане. Согласно традиционной теории гендерных стереотипов [5; 6; 7], в прогностическом плане юноши должны стремиться к открытому, активно агрессивному отстаиванию своих прав. Девушки же должны быть склонны к косвенному, сдержанному, пассивному отреагированию накопившихся недовольств. В связи с путаницей гендерных ролей, обусловленной социальноэкономическими, техногенными факторами, практически невозможно без эмпирических исследований с уверенностью заключить о направленности протестного поведения девушек- и юно- шей-подростков, которое в своем позитивном ключе может стать ценным образованием для индивида в последующих этапах развития.

Результаты эмпирического исследования половых особенностей протестного поведения подростков включали в себя анализ личностных, поведенческих, социально-адаптационных детерминант протеста, которые в определенной мере представлены у девушек- и юношей-подростков.

Тестовый инструментарий включал в себя следующие личностные опросники: «Протестное поведение личности» А.Ш. Гусейнова [8], «Тест агрессивности» Басса-Дарки (в адаптации Г.В. Резапкиной), «Тест социально-психологическая адаптация» К. Роджерса и Р. Даймонда, методика «16 PF Кеттелла», «Индекс жизненного стиля» (ИЖС) Плутчика-Келлермана-Конте, тест личностных расстройств «Мини-Мульт» (сокращенный многофакторный опросник для исследования личности – СМОЛ).

Выборку составили 59 респондентов: учащихся среднеобразовательной школы в возрасте от 11–15 лет, отличающихся выраженным протестным поведением по одношкальному опроснику «ППЛ» (> 120 баллов), из которых 37 юношей и 22 девушки.

Статистический анализ полученных данных заключался в сравнении сходства и различий в изменчивости параметров тестов в подгруппах «юноши», «девушки» с варьированием данных параметров в общей группе, которая включала 9 подгрупп. Данный метод представляет собой анализ варианс и коварианс, развитый в трудах Б.И. Хеймана, К. Мазера и Дж.Л. Джинкса [9; 10]. Главным преимуществом метода является то, что он основан на сопоставлении не средних величин, а показателей вариации и сопряженной вариации, что дает более корректную информацию в аспектах детерминации и прогнозов.

Результаты анализа варианс/коварианс показателей тестов представлены в таблице 1, содержащей значения вариации подгрупп (Vr) и их сопряженной вариации (Wr) с изменчивостью общей группы (r 0 ). Важным обстоятельством является то, что Vr – это вариация дисперсий параметров тестов в подгруппах – статистическая величина третьего порядка. Описанное преобразование было вызвано необходимостью устранить эффекты мультиколлинеарности. Величина Wr представляет собой результаты сопряженного варьирования рядов Vr каждой подгруппы и r 0 .

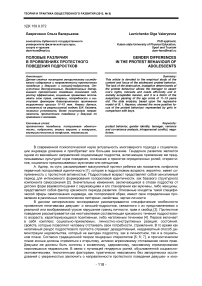

Также результаты анализа отображены в виде графика (рисунок 1), который представляет собой линию регрессии, ограниченную двумя параболами в форме эллипса – зоной ошибки. Регрессионная модель на графике основывалась на массивах двух рядов данных – Vr и Wr. Частные коэффициенты регрессии представляют собой также линейную регрессию, однако между Vr и r 0 . Различие между этими двумя моделями принципиально. Первая описывает общую картину влияния подгрупп на r 0 , в то время как вторая – эффективность влияния конкретной подгруппы на общую протестную группу. Те точки, которые находятся в нижней части отрезка линии регрессии, представляют подгруппы протестных подростков, которые обладают наиболее эффективными факторами тестов по сравнению с другими. Это оценивается по низкому значению варьирования параметров тестов в подгруппах (Vr) и его высокое сходство с изменчивостью r 0 . И, напротив, точки, расположенные в верхней части отрезка линии регрессии, характеризуются высокой вариацией параметров в подгруппах и незначительным сходством с r 0 .

Таблица 1 – Особенности вариации параметров тестов в подгруппах протестных юношей и девушек

|

№ п/п |

Тесты |

Группы |

Vr |

Wr |

b r0/r |

R2 |

|

1 |

«СПА» |

Юноши |

0,33 |

0,24 |

0,73 |

0,97 |

|

2 |

Девушки * |

0,06 |

0,07 |

1,19 |

0,47 |

|

|

3 |

«Мини-Мульт» |

Юноши * |

0,06 |

0,05 |

0,84 |

0,82 |

|

4 |

Девушки |

0,09 |

0,06 |

0,64 |

0,68 |

|

|

5 |

«ИЖС» |

Юноши * |

1,57 |

0,98 |

0,63 |

0,65 |

|

6 |

Девушки |

2,98 |

0,98 |

0,33 |

0,34 |

|

|

7 |

«Басса-Дарки» |

Юноши * |

1,18 |

0,83 |

0,70 |

0,80 |

|

8 |

Девушки |

1,15 |

0,65 |

0,57 |

0,51 |

|

|

9 |

«16 PF Кеттелла» |

Юноши * |

0,92 |

0,85 |

0,93 |

0,77 |

|

10 |

Девушки |

2,17 |

1,25 |

0,58 |

0,71 |

Примечание:

Vr – дисперсия параметров по подгруппе (r);

Wr 0 – ковариация между дисперсиями группы и R 0 ;

b r0/r – частный коэффициент линейной регрессии между рядами (r) и r 0 ;

R2 – коэффициент детерминации;

* – отмечены подгруппы, обладающие большим числом эффективно действующих факторов на вариацию r0.

Таким образом, различия между подгруппами определяются мерой удаленности их точек варианс/коварианс на отрезке линии регрессии. Одной из особенностей графика является то, что на нем отображены данные не только подгруппы протестных юношей и девушек, но и иных, не включенных в данное исследование. Это обстоятельство обусловлено невозможностью построения регрессионной модели с участием двух переменных. Тем не менее, в представленном исследовании обсуждение будет касаться только подгрупп «девушки» и «юноши». В качестве примера приведены графики, построенные по результатам анализа данных тестов «МиниМульт» и «Социально-психологической адаптации»; графики по иным тестам исследования построены аналогично и не представлены в данной работе.

Анализ «варианс-коварианс» предваряло исследование различий в средних значениях параметров личностных тестов у протестных юношей и девушек. По 48 шкалам методик были обнаружены лишь по двум: H – реактивное образование (t = 2,28, p < 0,05), преобладающее у девушек, и «физическая агрессия» (t = 2,45, p < 0,05), доминирующая у юношей (рисунок 1).

Рисунок 1 - График особенностей вариации показателей социально-психологической адаптации протестных подростков относительно общей группы протестных подростков

Примечание:

Юн – юноши;

Дев – девушки;

-

1 – младшие подростки,

-

2 – старшие подростки,

-

5 – подростки из полной семьи,

-

6 – подростки из неполной семьи,

-

7 – единственный ребенок в семье,

-

8 – первый ребенок в семье,

-

9 – второй ребенок в семье.

Обратимся к рассмотрению гендерных различий у протестных подростков по параметрам социально-психологической адаптации, изученных по методике «СПА». Согласно графику на отрезке линии регрессии точка варианс/коварианс подгруппы «девушки» находится ближе к нижней части отрезка, чем точка подгруппы «юноши» (рисунок 1). Описанный факт свидетельствует о том, что особенности социально-психологической адаптации являются детерминантами протестного поведения у девушек-подростков.

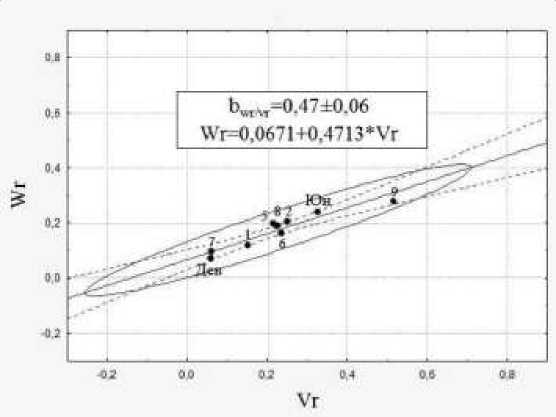

В связи с этим, интерес представляет то, какие именно показатели теста «СПА» являются факторами, детерминирующие протестное поведение девушек-подростков. Изучение данной детерминации основывалось на сопоставлении средних величин варьирования признака в группах (M st ) с r 0 , описываемого линейной регрессией. Такими оказались «самоприня-тие», «интернальность», «принятие других» и в чуть меньшей степени «эмоциональная комфортность» (рисунок 2).

Рисунок 2 – Особенности детерминации протестного поведения факторами социально-психологической адаптации

Примечание:

А – адаптация,

С – самопринятие,

П – принятие других,

ЭК – эмоциональная комфортность,

И – интернальность,

ЭСК – эскапизм.

График представляет собой общую картину детерминации протестного поведения личностными расстройствами, поскольку использованы средние дисперсий всех 9 рядов по конкретным параметрам теста.

У девушек-подростков протестное поведение будет инициироваться показателями социально-психологической адаптации в 47 % случаев. Аналогичным образом были построены графики по результатам остальных методик, – они приводиться далее не будут. Вместо них будут представлены интерпретации.

Психологические защиты, напротив, не являются детерминантами протестного поведения у девушек-подростков, поскольку, вариация параметров расстройств в подгруппе девушек превышает аналогичный параметр в подгруппе юношей почти в два раза, а эффективность влияния (b r0/r = 0,33) и детерминация (R2 = 0,34), наоборот – двукратно ниже. У юношей указанные защиты в 65 % случаях будут детерминировать протест: F (замещение) и А (отрицание).

Обратимся к рассмотрению половых различий у протестных подростков по параметрам личностных расстройств, изученных по методике «Мини-Мульт» (таблица 1, строки 3–4). На отрезке линии регрессии точка варианс/коварианс подгруппы «юноши» находится ближе к нижней части отрезка, чем точка подгруппы «девушек». Расположение точек внизу доказывает, что личностные расстройства являются детерминантами протестного поведения у юношей. Величины влияния подгруппы «девушки» на r 0 (b r0/Mst = 0,64) и детерминации (R2 = 0,68) его значительно ниже, чем в подгруппе юношей. У юношей-подростков протестное поведение будет инициироваться личностными расстройствами в 82 % случаев. Следовательно, личностные расстройства, как детерминанты протеста проявляться будут чаще и стабильнее. Детерминантами протестного поведения юношей-подростков оказались следующие: «психопатия», «истерия», «психастения» и «депрессия».

По результатам анализа варианс/коварианс параметров агрессии по тесту «Басса-Дарки» (таблица 1, строки 7–8) можно заключить, что, несмотря на высокую долю совпадения в варьировании и ковариации подгрупп юношей и девушек с общей протестной группой, у подгруппы юношей значительно выше показатель детерминации (R2 = 0,80) и эффективность влияния на изменчивость общей протестной группы (br0/r = 0,70). Данный случай показателен тем, что расположение точек варианс/коварианс на отрезке линии регрессии не представляет собой строгое доказательство одинакового влияния групп на r0 (таблица 1, строки 5–6). Таким образом, агрессивные паттерны поведения, а именно раздражительность и вербальная агрессия, явля- ются детерминантами протестного поведения в 80 % случаев у юношей-подростков и значительно реже проявляются у девушек-подростков.

В подгруппах юношей и девушек по параметрам теста «16 PF Кеттелла» (таблица 1, строки 9–10) выявлена высокая степень детерминации (R2 юноши = 0,77, R2 девушки = 0,71). Однако точки варианс/коварианс имеют значительное расстояние между собой на отрезке линии регрессии, а также сила влияния в подгруппе юношей (b r0/Mst = 0,93) превосходит показатель влияния в группе девушек. Поэтому, личностные факторы Кеттелла у девушек-подростков меньше детерминируют протестное поведение. У 77 % протестных юношей-подростков с высокой долей вероятности и стабильности описанные факторы будут представлять собой детерминанты их протестного поведения. Детерминантами протеста теста «16 PF Кеттелла» являются (направленность фактора определялась наличием статистически значимых различий между средними величинами в группах протестных и не протестных подростков): MD – самооценка, G – низкая нормативность поведения, I – жесткость, Q 2 – нонконформизм и Q 3 – высокий самоконтроль.

Выводы:

-

1. Протестное поведение у юношей имеет детерминацию во внутриличностном конфликте: в зависимости от направленности тенденции к личностному расстройству протест проявляется в манифестирующей, асоциальной, нонконформистической формах отреагирования для разрядки внутренней психической напряженности.

-

2. Протестное поведение у девушек, находя свою детерминацию в компонентах социально-психологической адаптации, проявляется в желании девушек занять определенное место в обществе, добиться признания среди других людей, бороться за состояние спокойствия, уверенности путем отстаивания своих прав и интересов, способности самопризнания и безусловной любви к себе.

-

3. Девушки по сравнению с юношами имеют меньше деструктивных детерминант протестного поведения, поэтому направленность протеста девушек, вероятно, носит более позитивный характер.

Ссылки:

-

1. Адлер А. Индивидуальная психология как путь к познанию и самопознанию человека. Киев, 1997.

-

2. Кон И.С. Психология индивидуальных различий: хрестоматия / под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер и В.Я. Романова. М., 2000.

-

3. Гусейнов А.Ш. Протест как фактор деструктивного поведения подростков и молодежи // Вестник СПбУ. Серия 12. Психология. Социология. Педагогика. 2011. № 2.

-

4. Выготский Л.С. Психология развития человека. М., 2005.

-

5. Берн Ш. Гендерная психология. СПб., 2001.

-

6. Клецина И.С. Гендерная социализация. СПб., 1998.

-

7. Котовская М.Г. Мужские и женские образцы поведения в традиционном обществе // Гендер и этнические стереотипы. М., 1999.

-

8. Гусейнов А.Ш. Феномен протестного поведения // Человек. Сообщество. Управление. 2012. № 2.

-

9. Hayman B.I. Biometrics. The analysis of variance of diallel tables. 1954.

-

10. Mather K., Jinks J.L. Biometrical Genetics. 3rd ed. Chapman and Hall. London, 1982.