Положение Иркутской области в цифровом экономическом коридоре "Китай - Россия - Европейский союз"

Автор: Блануца В.И.

Журнал: Экономика и бизнес: теория и практика @economyandbusiness

Статья в выпуске: 12-1 (46), 2018 года.

Бесплатный доступ

Для перехода к цифровой экономике необходимо уточнить некоторые факторы экономического роста. Один из них - экономико-географическое положение региона. Показано, что необходимо учитывать положение региона по отношению к цифровым городским агломерациям, магистральным линиям электросвязи и трансконтинентальным информационным потокам. Рассмотрено положение Иркутской области в цифровом экономическом коридоре «Китай - Россия - Европейский союз». Предложены меры по улучшению положения региона в этом коридоре. Установлено, что территориальная структура экономического коридора в пределах России состоит из центральной прерывистой полосы, включающей 23 цифровые городские агломерации, и периферийного пространства.

Цифровая экономика, экономико-географическое положение, экономический коридор, сеть электросвязи, информационный поток, цифровая городская агломерация, иркутская область

Короткий адрес: https://sciup.org/170180767

IDR: 170180767 | DOI: 10.24411/2411-0450-2018-10214

Текст научной статьи Положение Иркутской области в цифровом экономическом коридоре "Китай - Россия - Европейский союз"

Переход Российской Федерации к цифровой экономике [1] обусловливает необходимость уточнения региональной политики и основных параметров социальноэкономического развития [2; 3]. Реализация прорывных технологий, опирающихся на искусственный интеллект, межмашинный обмен данными, киберфизические системы, дополненную реальность, «большие данные» и другие атрибуты цифровой экономики [4; 5], заставляет пересмотреть некоторые фундаментальные факторы экономического роста. Один из них – экономико-географическое положение (ЭГП) региона [6; 7]. В цифровую эпоху определение положения региона относительно значимых экономических центров не является достаточным для уяснения всех возможностей и ограничений роста. Необходимо также учитывать положение региона по отношению к территориальным скоплениям «умных» объектов в виде цифровых городских агломераций [8], магистральным линиям электро- связи и трансконтинентальным информационным потокам. Все это заставляет перейти от определения классического экономико-географического положения к анализу нового позиционирования региона в цифровом пространстве – инфокоммуни-кационно-географического положения (ИГП) [9].

Идентификация ИГП региона может проводиться на разных пространственных уровнях – глобальном, национальном и межрегиональном. С начала 1990-х гг., когда «Asian Development Bank» начал финансировать создание нескольких полос хозяйственного взаимодействия соседних стран в бассейне р. Меконг [10], стал выделяться уровень транснационального экономического коридора, одну из разновидностей которого можно назвать цифровым экономическим коридором. Однако положение региона в цифровом коридоре ранее никем не изучалось ни в России, ни в других странах. И это несмотря на то, что именно благоприятное положение в динамично развивающемся коридоре концентрации объектов цифровой экономики является существенным конкурентным преимуществом региона в новую эпоху. Первая попытка оценки ИГП региона на уровне цифровых экономических коридоров была предпринята относительно Иркутской области, через которую проходят информационные потоки коридора «Китай – Россия – Европейский союз» (КРЕС).

Если исходить из наиболее продолжительного опыта Азиатского банка развития [10], то экономические коридоры формируются вдоль важных транснациональных транспортных линий, могут объединять более двух стран, допускают пересечение с другими коридорами, разветвляются и затем вновь соединяются, притягивают к себе экспортно-ориентированные компании, способствуют экономическому росту прилегающих территорий, усиливают международное разделение труда и сглаживают противоречия между странами. Вместе с тем, просто создание трансграничного коридора не гарантирует экономический рост, так как необходимо провести согласование бизнес-процессов и действий национальных регуляторов на сопредельных территориях, чтобы создать комфортную среду для сотрудничества компаний разных стран. И все это при условии, конечно, что может быть получена экономическая выгода от такого сотрудничества.

В настоящее время в Китайской Народной Республике реализуется стратегия «Один пояс – один путь», объединяющая «Экономический пояс Шёлкового пути» и «Морской Шёлковый путь XXI в.» [11]. В рамках сухопутного Шёлкового пути выделяются шесть экономических коридоров [12]: «Новый евразийский континентальный мост» (Китай – Казахстан – Россия – Европейский союз), «Китай – Пакистан» (Кашгар – порт Гвадар), «Китай – Монголия – Россия» (в нашей интерпретации КРЕС, поскольку коридор направлен к голландским портам Амстердам и Роттердам, и проходит по территории Европейского союза), «Бангладеш – Китай – Индия – Мьянма» (Куньмин – порт Калькутта), «Китай – Центральная Азия – Западная Азия» (Китай – Казахстан – Кыргызстан –

Таджикистан – Узбекистан – Туркменистан – Иран – Турция) и «Китай – Индокитай». Из них наиболее короткий путь между Китаем и Западной Европой имеют КРЕС и маршрут через Казахстан и Россию.

Еще не сформулирована общепризнанная дефиниция понятия «экономический коридор». Поэтому в исследовании будем исходить из следующего рабочего определения: экономический коридор – это полоса территориальной концентрации экономической деятельности вдоль транспортных каналов (линий, магистралей, полимагистралей), по которым осуществляются встречные потоки людей, информации, энергии, сырья, товаров и услуг. Отсюда следует, что помимо многофункциональной полосы могут существовать специализированные коридоры – миграционный, информационный, энергетический, сырьевой, товарный и сервисный. Далее анализируется только цифровой экономический коридор, под которым подразумевается полоса территориальной концентрации линий электросвязи и соединяемых ими населенных пунктов в пределах приемлемой задержки информационного потока от центров управления цифровой экономикой.

Точные географические границы многофункциональных экономических коридоров обычно не указываются в силу их неопределенности. Например, в отношении коридора «Китай – Монголия – Россия» отмечено, что «географические рамки экономического коридора пока остаются довольно размытыми» [12, с. 76]. Что касается специализированных коридоров, то их границы менее размыты. Если исходить из того, что цифровые коридоры должны создаваться для роста цифровой экономики, а генераторами такого роста являются города-центры агломераций, соединенные магистральными линиями электросвязи, то границы коридора могут определяться по внешним рубежам цифровых агломераций и регионов [8].

Как было отмечено ранее [7], существуют три основных подхода к уяснению сути экономико-географического положения: ЭГП как расположение относительно значимых объектов («объектный подход»), ЭГП как взаиморасположение сетей («сетевой подход») и ЭГП как степень вовлечения в системообразующие потоки («потоковый подход»). Классическому пониманию ЭГП соответствует первый подход, а оценке положения региона в цифровом экономическом коридоре – сетевой и потоковый подходы. При сетевом подходе под инфокоммуникационно-географическим положением понимается отношение информационнокоммуникационной сети, сформированной рассматриваемым объектом, к остальным инфокоммуникационным сетям, созданным другими объектами при условии их взаимодействия [9]. Применительно к потоковому подходу под ИГП объекта (региона) можно понимать как отношение региона к значимым информационным потокам, проходящим вне его территории, так и степень вовлечения региона в потоки, проходящие сквозь него. Далее будет показано, какое положение занимает Иркутская область в КРЕС при сетевом (в сети электросвязи), потоковом (в системе информационных потоков) и совместном (сетевом и потоковом; в территориальной структуре цифровой экономики) подходах.

Транзит информации через Россию по волоконно-оптическим линиям связи обеспечивают в основном ПАО «Ростелеком» (по четырем линиям «Транзит Европа – Азия») [13] и ПАО «ТрансТелеКом» (посредством «TTK Eurasia Highway») [14]. Учет этих линий позволяет выявить основные каналы информационных потоков в российской части КРЕС. Тогда в случае прохождения канала через центр региона данную территорию можно включить в КРЕС. Так с позиций сетевой инфраструктуры было установлено, что в КРЕС входят 29 из 85 регионов Российской Федерации: Республики Башкортостан, Бурятия и Татарстан, Забайкальский и Красноярский край, Белгородская, Воронежская, Иркутская, Курганская, Курская, Ленинградская, Московская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Орловская, Пензенская, Самарская, Саратовская, Свердловская, Смоленская, Тверская, Тульская, Тюменская, Ульянов- ская, Челябинская и Ярославская области, города Москва и Санкт-Петербург. В китайской части КРЕС существуют два канала: Пекин – Маньчжурия (далее на Читу) и Пекин – Эрэн-Хото (далее на Улан-Батор и Улан-Удэ). Для Европейского союза основные каналы приведены в [15] и направлены на три крупнейшие в мире точки обмена трафиком, расположенные в Амстердаме, Франкфурте-на-Майне и Лондоне.

В азиатской части России в 2014 г. наиболее выгодное ИГП занимала сеть Красноярска [16]. Если максимальное ИГП принять за 100%, то ухудшение положения в пределах КРЕС происходило в региональных сетях Новосибирска (95,3%), Тюмени (61,9%), Улан-Удэ (37,2%), Иркутска (31,6%), Омска (29,6%), Читы (21,1%) и Кургана (15,5%). Получается, что в рассматриваемом экономическом коридоре Иркутская область занимает примерно в три раза худшее положение, чем Красноярский край, тогда как в 1914 г. Иркутская сеть занимала наиболее благоприятное положение на востоке России [16]. Невыгодное сетевое положение Иркутской области можно значительно улучшить за счет прокладки вдоль р. Лены волоконнооптической линии связи Иркутск–Якутск. Тогда информационные потоки из Республики Саха (Якутия) будут перенаправлены на линию Якутск–Усть-Кут–Иркутск.

Переходя к потоковому подходу к оценке ИГП региона, следует отметить, что под информационным потоком понимается «перемещение некоторого объема информации (визуальной, звуковой, текстовой, цифровой) из одного географического объекта – поселения, региона, страны – в другой посредством систем электросвязи» [17, С. 5]. Целесообразно различать три вида региональных информационных потоков: проходящие сквозь регион (трансрегиональные), циркулирующие между поселениями одного региона (ин-трарегиональные) и генерируе-мые/получаемые регионом во взаимодействии с остальными регионами (экстраре-гиональные). Транзитные потоки из Китая в Европейский союз, проходящие через Иркутскую область и другие регионы России, можно принять за константу. Эти трансрегиональные потоки никак не влияют на оценку ИГП российских регионов и поэтому их можно не рассматривать. Что касается интрарегиональных потоков, оценки которых для Иркутской области приведены в [17], то они не влияют на позиционирования региона как единого целого среди остальных регионов.

Для анализа положения Иркутской области в КРЕС использовались данные об экстрарегиональных потоках в виде перераспределения интернет-трафика между автономными системами различных регионов Российской Федерации [18]. Обобщая эти данные (по состоянию на 1 июля 2017 г.), можно констатировать, что Иркутская область, во-первых, не занимает ведущего положения по количеству зарегистрированных автономных систем (например, уступает Москве более чем в 20 раз), во-вторых, очень слабо взаимодействует с зарубежными системами (2% трафика), в-третьих, не сформировала региональную интернет-экосистему (внутри региона замыкается 40,4% трафика, что не позволяет создать территориальный кластер с преобладанием внутрирегиональных потоков) и, в-четвертых, большую часть трафика получает из Москвы (входит в Московский одноядерный кластер).

Вместе с тем у Иркутской области существуют определенные перспективы развития. К ним можно отнести формирование интернет-экосистемы с вхождением в нее Республики Бурятия, Забайкальского края, территории вокруг Богучанской ГЭС в Красноярском крае и Республики Саха (Якутия) (в последнем случае при прокладке волоконно-оптической линии связи Иркутск - Якутск вдоль р. Лены), что послужит «противовесом» Новосибирскому кластеру [18] и станет первой значительной экосистемой на цифровом пути из Китая в Европейский союз. Это потребует создания в Иркутске мощной точки обмена трафиком и, как вариант, формирования резервной точки на севере области - например, в Братске - для удобства подключения автономных систем Якутии и района Богучанской ГЭС.

В цифровой экономике в связи с созданием «умных» домов, дорог, заводов, транспортных средств, городов, регионов [19; 20] и внедрением разрабатываемых сейчас прорывных информационнокоммуникационных технологий [21] многое будет зависеть от величины задержки сигнала в линиях электросвязи [8]. Определение сверхмалых задержек (до 1 мс; 1 миллисекунда = 0,001 с) позволяет идентифицировать цифровые скопления (агломерации) городов как основу территориальной структуры цифровой экономики [8]. Здесь возможны разные варианты использования ограничения в 1 мс: расчет задержки от центра агломерации до остальных городов или определение задержки между любой парой городов агломерации, прямая (от одного города к другому) или круговая (от исходного города к следующему и обратно к исходному городу) задержка, измеряемая (по данным операторов связи) или расчетная (по формуле) задержка. В нашем исследовании использовалась только прямая расчетная задержка сигнала от центра агломерации.

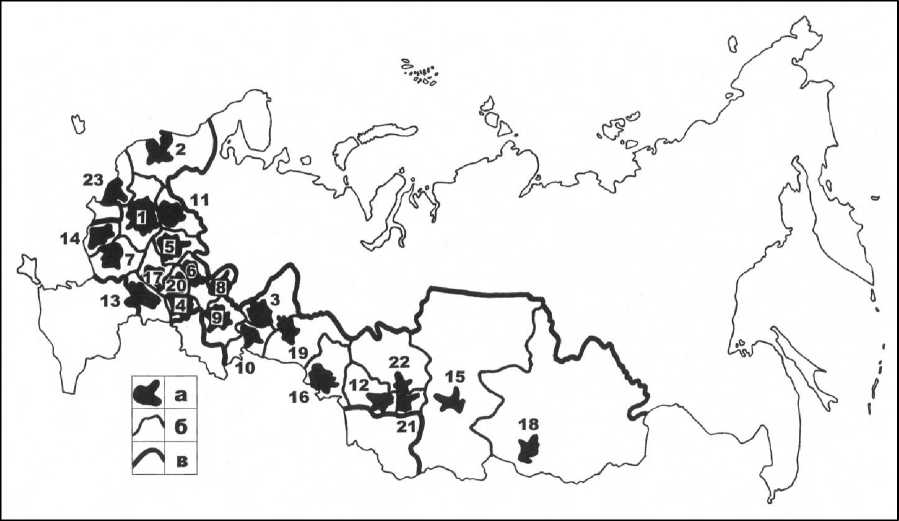

Расчет величины задержки сигнала между каждой парой из 1112 городов Российской Федерации (таково количество городов по состоянию на 1 января 2017 г.) позволил составить исходную матрицу, на основе которой выделялись цифровые агломерации и регионы. Относительно каждого ядра (города), способного агломерировать поселения, с учетом линий электросвязи проводились изохроны задержки сигнала в 1 и 10 мс, что привело к определению соответственно 43 цифровых агломераций и 45 цифровых регионов России [8]. В КРЕС были включены только те агломерации, через которые проходили основные магистральные линии электросвязи экономического коридора. Так были отобраны 23 агломерации, составившие прерывистую центральную полосу коридора, и связанные с ними 23 региона, сформировавшие периферийное пространство коридора (рис. 1).

Рис. 1. Территориальная структура цифрового экономического коридора «Китай – Россия – Европейский союз» в пределах Российской Федерации

Элементы территориальной структуры: а – территория цифровой агломерации, б – граница цифрового региона, в – граница коридора. Цифровые городские агломерации: 1 – Московская, 2 – Санкт-Петербургская, 3 – Екатеринбургская, 4 – Самарская, 5 – Нижегородская, 6 – Казанская, 7 – Воронежская, 8 – Ижевская, 9 – Уфимская, 10 – Челябинская, 11 – Ярославская, 12 – Новосибирская, 13 – Саратовская, 14 – Курская, 15 – Красноярская, 16 – Омская, 17 – Пензенская, 18 – Иркутская, 19 – Тюменская, 20 – Ульяновская, 21 – Кемеровская, 22 – Томская и 23 – Смоленская. Cоставлено по двум схемам территориальной структуры цифровой экономики России [8].

На рис. 1 цифровые агломерации перечислены в порядке уменьшения числа горожан, что указывает на относительно малый размер Иркутской агломерации (1071 тыс. человек на 01.01.2017, что соответствует 18-й позиции из 23). По числу городов (8) Иркутская агломерация занимает 19 место в экономическом коридоре, опережая лишь Тюменскую, Кемеровскую, Омскую и Томскую агломерации. Что касается Иркутского цифрового региона, то он занимает в КРЕС первое место по людности (1604 тыс. горожан; без агломера- ции) и третье – по количеству городов (27 вне агломерации; больше только в Московском и Санкт-Петербургском цифровых регионах). Если объединить агломерацию и регион, что допустимо при наличии единого ядра (Иркутска), то получившийся Иркутский макрорегион по количеству горожан займет 8 место, а числу городов – 7 место среди макрорегионов КРЕС. В сибирской части цифрового экономического коридора Иркутский макрорегион станет крупнейшим.

В сложившейся ситуации, когда Иркутская область занимает невыгодное сетевое и потоковое положение в экономическом коридоре, основные перспективы развития региона могут быть связаны со становлением в России новой цифровой экономики и созданием Иркутского макрорегиона. При этом город Иркутск как центр макрорегиона должен стать крупным международным телекоммуникационным хабом. Для такого позиционирования Иркутска необходимо, во-первых, соединить в нем все российские региональные линии электросвязи восточной части КРЕС; во-вторых, создать крупнейший в Восточной Сибири центр обработки данных; в-третьих, организовать точку обмена трафиком, по размерам не уступающую KRS-

IX в Красноярске; в-четвертых, замкнуть на город большинство информационных потоков из (в) поселений (поселения), по крайней мере, Иркутской области, Республики Бурятия и Забайкальского края, сформировав Иркутскую интернет-экосистему (территориальный цифровой кластер); в-пятых, привлечь за счет низких тарифов на электроэнергию и других пре- ференций компании-генераторы новых информационно-коммуникационных услуг со сверхмалыми и малыми задержками сигнала; в-шестых, сформировать «умную» Иркутскую городскую агломерацию и, в-седьмых, зарезервировать вычислительные мощности для обработки информационного потока из Китая.