Получение и применение пористых композиционных материалов

Автор: Мухамедов Г.И., Комилов К.У., Курбанова А.Д.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Рубрика: Основной раздел

Статья в выпуске: 2-2 (81), 2021 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрена возможность использования многотоннажного отхода химической промышленности - фосфогипса в качестве полезного ресурса. Результаты научных исследований и практический опыт убедительно доказали техническую возможность и целесообразность использования фосфогипса в народном хозяйстве вместо традиционных видов природного сырья. Представлена краткая характеристика фосфогипса, перспективные направления его переработки и некоторые статистические данные. В статьи речь идёт о применение химического мелиоранта на основе фосфогипса для эффективного подкормки в различных почвенно-климатических зонах для зерновых, овощных, технических и других сельскохозяйственных культур, для увеличения урожайность хлопчатника и технологическое качество его волокна. Что применение фосфогипса в качестве химического мелиоранта улучшает химические, физические и водно- физические свойства засолённых почвы.

Фосфогипс, химический мелиорант, химическая мелиорация, засоление, гипс, дигидрат кальция, интерполимер комплекс, композиционный материал

Короткий адрес: https://sciup.org/140260345

IDR: 140260345 | УДК: .541.64.678.58.002.61

Текст научной статьи Получение и применение пористых композиционных материалов

Введение. Быстрые темпы развития промышленности, энергетики, металлургии, металлообработки, химической, нефтехимической и других промышленностей, а также областей инженерно-строительной и хозяйственнобытовой деятельности влекут за собой неизбежное образование и накопление промышленных отходов в мировом масштабе. И одним из массовых видов отходов являются отходы химической промышленности.

Так при производстве минеральных удобрений образуются различные виды отходов, среди которых фосфогипс – отход производства фосфорных удобрений [2]. Надо отметить, в настоящее время в целом наблюдается существенный пласт проблем геоэкологического характера, связанных, прежде всего, с экстенсивными формами природопользования, ухудшения экологической обстановки по разным причинам [3; 4], в том числе с нерациональным ведением многих отраслей природопользования [5].

В настоящее время на отвалах ОАО «Аммофос-Mаксам» находится более 60 млн.тонн фосфогипса и его количество продолжает увеличиваться ежегодно (в пересчете на дигидрат кальция). Проведенные мониторинговые исследования отвала фосфогипса, расположенного на территории Алмалыкского химзавода минеральных удобрений ОАО «Аммофос-Максам», показали, что лежалый фосфогипс имеет идентичный химический и фазовый состав. Фосфогипс по химическому составу содержит в основном оксиды кальция, серы и кремния с примесью оксидов железа, алюминия, магния, фосфора, натрия и других. Как видно из таблицы, массовая доля основного вещества (CaSO4∙2H2O) в пересчете на сухой дигидрат составляет 97%, массовая доля гигроскопической влаги – 16,4 %, содержание водорасторимых фтористых соединений в пересчете на фтор составляет 0,12%. Примесей токсичных соединений кадмия, мышьяка, ртути, свинца в составе фосфогипса не обнаружено.

Результаты химического анализа проб фосфогипса ОАО «Аммофос-Максам»

|

Наименование показателей |

Фосфогипс (лежалый), отвал ОАО |

|

|

плотность г/см3 - |

плотность г/см3 - |

|

|

1. Р2О5общ. |

2,00 |

1,39 |

|

2. SO3 |

44,33 |

44,95 |

|

3. СаО |

29,81 |

31,33 |

|

4. Fe2O3 |

0,29 |

0,64 |

|

5. Fобщ. |

0,42 |

0,39 |

|

6. SiO2 |

13,75 |

12,44 |

|

7. Al2O3, |

0,31 |

0,58 |

|

8. Fe2O 3 |

0,29 |

0,64 |

|

9. MgO |

следы |

0,5 |

|

Нерастворимый остаток |

9,09 |

7,78 |

По техническим характеристикам лежалый фосфогипс, размещенный на отвале завода минеральных удобрений ОАО «АммофосМаксам», соответствует требованиям ТУ 113-08-418-94 «Фосфогипс для сельского хозяйства» сорт №2 и поэтому может применяться для химической мелиорации почв.

Для образцов лежалого фосфогипса (отходы ОАО «Аммофос-Максам») определена удельная эффективная активность естественных радионуклидов, на основании чего дано санитарно-эпидемиологическое заключение, что образцы фосфогипса соответствуют СП № 202 от 03.02.2012г. «Санитарноэпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности» и фосфогипс может без ограничений использоваться в хозяйственной деятельности. Для проб фосфогипса были определены токсикологические показатели, которые показали, что величина токсичности водного фильтрата фосфогипса в эксперименте на лабораторных животных (белые мыши) соответствует 4-му классу опасности. Суммарный индекс токсичности пробы фосфогипса составляет 7,53 единицы, что согласно ГОСТ 30774- 2001 относит данный отход к 5 классу опасности (не опасные).

Общая площадь солонцовых почв в Республике Узбекистан составляет более 2 млн. га, из них около 50% орошаемых земель Хорезмского и Республики Каракалпакистан подверглись засолению, осолонцеванию и потерям запасов питательных веществ. По этой причине урожайность сельскохозяйственных культур на этих землях снизилась почти в 2 раза.

Для повышения урожайности сельскохозяйственных культур на солонцеватых и засоленных почвах необходимо увеличивать в них запасы кальция, путем внесения кальцийсодержащих химических мелиорантов (гипс, фосфогипс). В условиях высшие приведённых вилоятах, наиболее эффективным химическим мелиорантом является фосфогипс, получаемый как промышленный отход фосфорного производства. На комбинате «Аммофос-Максам» г. Алмалык скопилось огромное количество (более 60 млн. тонн) фосфогипса, который состоит преимущественно из дигидрата сернокислого кальция (CaSO 4 ∙2H 2 O), в состав фосфогипса также входят фосфаты (1,3 -2,9%)[20,21]

Главными лидерами-производителями фосфатного сырья и изготавливаемой из него продукции являются США (43,97 млн. т), Китай (29,0 млн. т), Марокко (23,59 млн. т) – данные на 2000 г. и Россия (10,29 млн. т) – данные на 2006 г. Следует отметить, что наша страна традиционно занимает одно из ведущих мест на мировом рынке фосфатного сырья [1]. В России крупнейшими холдингами в промышленности минеральных удобрений являются «Фосагро», «ЕвроХим» и «Акрон» [7].

Методы. Экстракционная фосфорная (ортофосфорная) кислота (ЭФК) является базовым продуктом при производстве большей части элементарного фосфора, концентрированных простых и сложных удобрений, кормовых фосфатов. В нашей стране для ее производства используется хибинский апатитовый концентрат. В промышленности существует два способа получения фосфорной кислоты: термический и экстракционный. Термический способ получения фосфорной кислоты заключается в высокотемпературном восстановлении фосфатов и возгонке в электропечах элементарного фосфора, который затем окисляют до фосфорного ангидрида, образующего при гидратации фосфорную (термическую) кислоту. Основным же методом получения ЭФК является вытеснение сильными кислотами фосфорной кислоты из сырья. В качестве вытесняющей кислоты могут быть использованы: серная, азотная, фосфорная, а также и их смеси. Свыше 70 % природного фосфатного сырья по всему миру перерабатывается с использованием серной кислоты, отсюда и название способа получения – сернокислотный (экстракционный). Термическая кислота более чистая по сравнению сэкстракционной, даже при использовании сырья низкого качества, что является ее преимуществом. Однако в настоящее время наблюдается снижение производства термической кислоты, т. к. процесс ее получения представляется весьма энергоемким. В связи с этим она более дорогостоящая.

Процесс разложения апатитового концентрата серной кислотой описывается следующим уравнением (сернофосфорнокислотное растворение фторапатита):

Ca 5 (PO 4 ) 3 F+ 5H 2 SO 4 + n H 3 PO 4 + m H 2 O → ( n +3) H 3 PO 4 +5CaSO 4 ∙ m H 2 O+HF

В ходе реакции экстрагируется фосфорная кислота, и также образуются сульфат кальция и фторсодержащие газы.

В зависимости от температурно-концентрационных условий процесса кристаллогидраты сульфата кальция (твердая фаза) могут выпадать в осадок в виде дигидрата, полугидрата или ангидрита. Эти формы существования сульфата кальция при изменении режима ведения процесса могут переходить из одной в другую. Соответственно выделяют дигидратный, полугидратный и ангидритный методы производства фосфорной кислоты.

Образующийся в качестве побочного продукта дигидрат или полугидрат сульфата кальция в связи с содержанием в них примесей P2O5 (неразложенного фосфата, недоотмытой фосфорной кислоты, сокристаллизованного P2O5) называют соответственно фосфогипсом или фосфополугидратом. Но при рассмотрении проблемы транспортирования, хранения и использования оба продукта обычно называют фосфогипсом [6; 8; 9].

Фосфогипс представляет собой от белого до серого цветов тонкодисперсный, близкий к мономинеральному порошок, имеющий при выходе с химзавода высокую влажность по разным данным от 25 до 45 %. Его химический состав может зависеть от вида фосфатного сырья, способа производства и способа складирования [8; 15].

Удаление побочного продукта предполагает выбор наиболее надежного и экономичного способа его транспортирования и хранения с учетом конкретных условий каждого предприятия. В настоящее время в мире практикуют два основных направления утилизации фосфогипса: сброс в водные объекты (реки, моря) и укладка на суше. Первый способ практикуют лишь некоторые государства: Марокко, Тунис, страны Южной Африки и Мексика, что составляет примерно 5 % [10]. «Наземное» складирование отходов требует специальных инженерных сооружений для хранения и осуществляется в так называемые «сухие» отвалы или в гидроотвалы (гипсонакопители намывного или наливного типов)[11,12]. Накопитель носит то или иное название в зависимости от способа транспортировки:

-

- «Сухой» (полусухой отбор) - с перемещением влажного отхода без нейтрализации автотранспортом. В России данный способ практикуют, например, ПО «Фосфорит» (г. Кингисепп Ленинградской области) и БФ АО «Апатит» (г. Балаково Саратовской области).

-

- «Мокрый» (гидротранспорт) - подача отхода в отвал гидротранспортом по пульпопроводу после нейтрализации кислот в жидкой фазе известью и репульпации. Примером служат предприятия: ОАО «Метахим» (г. Волхов Ленинградской области), ПО «Аммофос» (г. Череповец) и ООО «ЕвроХим-БМУ» (г. Белореченск Краснодарского края).

При формировании подобного рода горнотехнических сооружений руководствуются, прежде всего, экономическими и природоохранными принципами, смысл которых сводится к обеспечению максимальной техникоэкономической эффективности при минимальном нарушении природной обстановки. Так или иначе экологическое равновесие нарушается, что связано с изменением природного ландшафта, загрязнением почвенного покрова, ухудшением состояния атмосферного воздуха, изменением состояния и свойств горных пород, слагающих основания отвалов, гидрологического и гидрогеологического режимов и т. д[13,14].

Проблема использования фосфогипса в качестве вторичного сырья для производства ликвидных продуктов актуальна еще с 60-х гг. XX века. Результаты многочисленных исследований и практики убедительно доказали техническую возможность и целесообразность использования фосфогипса в народном хозяйстве вместо традиционных видов природного сырья[15]. Это связано с содержанием в фосфогипсе от 80 до 98 % гипса, что позволяет отнести его к гипсовому сырью. Здесь следует отметить наиболее перспективные направления использования фосфогипса как ценного крупнотоннажного вторичного ресурса:

-

• в сельском хозяйстве для химической мелиорации кислых и солонцовых почв и компостирования с органическими удобрениями;

-

• в цементной промышленности в качестве минерализатора - добавки к сырьевой смеси и как регулятор скорости схватывания - вместо природного гипса;

-

• для производства гипсовых вяжущих и изделий, наполнителя в производстве пластмасс, стекла;

-

• в строительстве автомобильных дорог, строительстве зданий и сооружений;

-

• при обустройстве морских и прибрежных зон;

-

• для производства серной кислоты и др.

Данные примеры по вовлечению фосфогипса положительны в большинстве своем, однако количественно это лишь 15 % по всему миру. Оставшиеся же 85 % направляются в отвалы. Это связано с тем, что фосфогипс загрязнен различными примесями (серная кислота, соли калия и натрия, фториды и кремнефториды, оксид кремния, редкоземельные элементы, радиоактивные вещества и др.), которые не позволяют заменить им природный гипс. В свою очередь необходимость в применении сложного и дорогостоящего оборудования по подготовке фосфогипса как вторсырья, а также существующие методы, процессы и технологии требуют больших затрат энергии и тепла по сравнению с переработкой природного гипсового сырья. Отсюда высокая себестоимость фосфогипса. Исключением являются страны, не имеющие месторождений природного гипса, например, Япония, полностью его перерабатывающая. Также фактором ограничения по использованию фосфогипса является радиоактивность. Известно, что радиоактивные элементы мигрируют в некотором количестве при переработке фосфатного сырья [14]. Наиболее радиоактивными являются фосфогипсы Швеции, Испании и Марокко, что также осложняет вовлечение отхода в производство. Без дополнительной обработки фосфогипс пригоден для сооружения оснований дорожных одежд, но только в тех случаях, когда к ним не предъявляются повышенные требования по морозостойкости.

Качество поливов сельскохозяйственных культур во многом зависит от равномерности увлажнения орошаемого участка. Этому посвящен целый ряд исследований [17,18]. Отметим, что до сих пор отсутствуют надежная техника и технологии поливов, которые обеспечивали бы более равномерное распределение поливной воды на поле. Представляется весьма целесообразным добиться равномерного распределения воды по длине поливной борозды, подавая меньшую поливную воду.

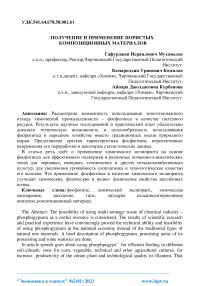

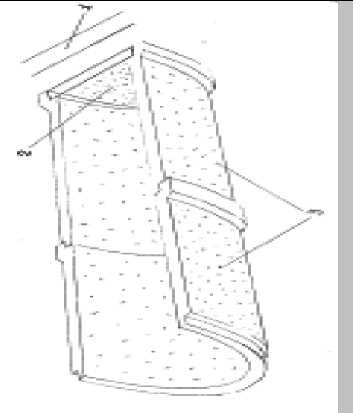

В связи с вышеотмеченным, проводились лабораторные и полевые исследования с применением композиционных матералов (КМ) в качестве устройств для капельного орошения. Поливы проводились по лоткам, изготовленным из состава КМ с дисперсными наполнителями, имеющими вид борозды и устанавливаемым на гребнях борозды рядом с хлопчатником. Лотки из полученного интерполимерного материала с наполнителем изготавливали с помощью специальных форм (Рис.1).

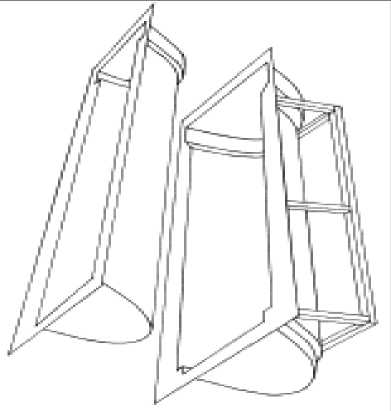

Результаты и обсуждение. Поставленная задача была решена таким образом, что несколько лотков с определенными размерами пор расставляли вслед друг за другом вдоль борозды, на расстоянии длины добегания поливных вод. Экономия воды получается за счет исключения сброса воды, а также обеспечения равномерного увлажнения почвы по всей длине борозды.

Оросительный лоток используется следующим образом: вода из распределителей (Рис.2.) (1), через фильтр (2), изготовленный из полимерного материала, поступает в лотки и через него поступает в почву. Расход воды регулируется размерами микропор (3), полученных подбором процентных соотношений компонентов полимерного материала. Фильтр (2), который изготовленный из того же материала, исключает засорение лотков. Поливные воды в почву подаются через поры лотка в виде капелек. Размеры пор можно регулировать, изменяя состав КМ. Ширина лотков 10 см, глубина 12 см, а длина 100 см. Соединяя их последовательно, можно достичь необходимой длины.

Было определено распределение поливных норм по слоям почвы, по вариантам мелкоделяночных опытов, в трехкратной повторности. Поливы проводились без сброса. Почвы участка автоморфные, по механическому составу средние суглинки. Оптимальная скорость впитывания воды в почву была 0,016-0,017 м/час. Уровень увлажняемых слоев почвы в начале и конце борозды составил 50 и 45 см при первом, 62-51 см. -втором и 81-69 см -третьем поливах соответственно.

Составлено балансовое уравнение поливных норм:

m бр = m 1 + m 2 + m 3 ;

где mбр - поливная норма, подаваемая на участок, м3/га;

m1 - расчетная поливная норма, м3/га;

m2 - потери воды на испарение, м3/га;

m3 - увлажнение почвы ниже расчетного слоя, м3/га

Поливные нормы по слоям определялись по размерам влажности почвы до и после полива через 3, 5, 7, 10, 15 суток и вычислялись по формуле:

m = 100Hd (Pнв-Pф), где Н - расчетный слой почвы, м;

d - плотность почвы, т/м3;

P нв ,Р ф - влажность при наименьшей влагоемкости и фактическая перед поливом, % от массы сухой почвы.

При проведении поливов с расходами воды 0,4-0,6 л/с при поливных нормах брутто 600-650 м3/га, когда норма ниже расчетного слоя составила 20-35 м3/га (3,3-5%) и потеря воды на испарение- 30-33 м3/га (5%), расчетная поливная норма будет равна 550-581 м3/га. Применение сравнительно меньших поливных норм до 600 м3/га и соблюдение режимов орошения обеспечили повышение урожайности на 3,4 ц/га, в отличие от контрольного участка[19].

Рис.2. Общий вид оросительного лотка, полученного из полимерного материала на основе ИПК-МФС с фосфогипсом и песком .

Рис. 3. Форма для изготовления интерполимерного материала на основе ИПК-МФС с фосфогипсом и песком.

Рис.4. Практические применение полученного пористого материала из фосфогипса для снижение поливной нормы.

Заключение . По прогнозам к 2040 г. количество отхода может возрасти вдвое. Вопрос доведения фосфогипса до такого состояния, чтобы была возможность использовать его целиком и это было рентабельно, или же ассимилировать отход в природной среде без ущерба для ее естественного состояния как никогда актуален. Таким образом, современные проблемы природопользования и образования отходов являются взаимосвязанными, что требует поэтапного и при этом комплексного решения.

Установлено, что разработанные интерполимерные материалы с избытком натревая соль карбоксиметилцеллюлозы могут быть использованы в качестве высоко набухающих гидрогелей и противофильтрационного экрана, а с избытком мочевино-формальдегидной смолы и дисперсными наполнителями-для экономии оросительной воды ( равномерное распределение воды по длине поливной борозды). Подтвержден факт их роли в экономии воды и урожайности хлопчатника.

Список литературы Получение и применение пористых композиционных материалов

- Ангелов А.И., Левин Б.В. Черненко Ю.Д. Фосфатное сырье // Справочник. - М.: ООО "Недра-Бизнесцентр". 2000. 120 с.

- Гальперин А.М., Фёрстер В., Шеф Х.-Ю. Техногенные массивы и охрана природных ресурсов: Учебное пособие для вузов: в 2 т. - М.: Издательство Московского государственного университета, 2006. Т. 1: Насыпные и намывные массивы. 391 с.

- Ларионов М.В., Смирнова Е.Б., Бурдин М.В. Деградация окружающей среды в зоне влияния техногенных и сельскохозяйственных объектов // Известия Самарского научного центра РАН. 2011. Т. 13. № 1-6. С. 1347-1349.

- Ларионов Н.В., Ларионов М.В. Тяжелые металлы как фактор техногенного воздействия на почвы урбоэкосистем Саратовского региона // Вестник КрасГАУ. 2009. № 11. С. 22-26.

- Ларионов Н.В., Ларионов М.В. Экологические особенности природопользования в Среднем и Нижнем Поволжье // Естественные и математические науки в современном мире. 2015. № 28. С. 58-64.