Понимание системы социально-трудовых отношений: СФСП-методика

Автор: Медведева Т.А.

Журнал: Уровень жизни населения регионов России @vcugjournal

Рубрика: Социально-трудовые отношения

Статья в выпуске: 1 (195), 2015 года.

Бесплатный доступ

Объект. Социально-трудовые отношения как ключевая категория экономики труда.

Система социально-трудовых отношений, расширенный системный подход, обратная связь, системные архетипы, комплементарность социально-трудовых отношений

Короткий адрес: https://sciup.org/143182060

IDR: 143182060

Текст научной статьи Понимание системы социально-трудовых отношений: СФСП-методика

От механистической к системной (организационной) культуре социально-трудовых отношений

Социально-трудовые отношения — это ключевая категория экономики труда и экономической науки в целом, которая отражает то, что Дж. Стиглиц назвал задачей обеспечения совместимости интересов [7]. Для индустриальной экономики, с ее крупными предприятиями, системой социального партнерства на уровне государства и системой коллективных договоров на уровне предприятия, совместимость интересов участников СТО достигалась через компромисс. С развитием постиндустриальной экономики на базе все более широкого применения информационных технологий и распространения знаний в сфере СТО, характеризующейся индивидуализацией труда, нестабильностью занятости [Санкова, 2014, 27] и ее нестандартными формами, индивидуальными трудовыми договорами, ко- мандной работой, управлением знаниями (созданием коллективного интеллекта организации), механизм согласования интересов изменился вслед за изменением характера труда и СТО [Международная конференция, 2014, 18, с. 22, 23].

В новых условиях отношения в сфере труда могут быть охарактеризованы как комплементарные. Идеальным примером такой комплементар-ности является человеческая рука: каждый палец реализует свою функцию, а все вместе пальцы содействуют и способны на то, на что не способен каждый из них в отдельности. Если механизмом совместимости интересов участников СТО посредством компромисса являлось их механическое согласование (для того чтобы гармонизировать отношения, каждому участнику СТО необходимо было пойти на определенные уступки), то в случае комплементарности отношений механизм согласования интересов носит системный (организационный) характер [Васильева, Куклин, Лыков, 2014, 17, с. 118–123]. Причина изменения механизма согласования интересов заключается в возросшей взаимосвязанности участников СТО, ужесточающейся конкуренции во внешней среде, нестабильности и турбулентности экономического развития, воспринимаемых как угроза для развития предприятия. В таких условиях происходит локальная интеграция участников СТО на различных уровнях, ощущается необходимость умения работать всех со всеми, кто нужен для данного производственного процесса, чтобы выполнить поставленную задачу. Механистическое самосознание участников СТО, характеризующееся отсутствием понимания внутренней взаимозависимости частей, сменяется системным (организационным) самосознанием, подсказывающим, что в условиях сложности и нестабильности экономики интересы участников СТО переплетены, взаимосвязаны, а сами они — взаимозависимы, и могут развиваться и побеждать только вместе. «Интегрироваться» в данном случае означает необходимость изменить культуру СТО с механистической на организационную. Такая ситуация предполагает не просто компромисс интересов, а понимание системы СТО, понимание процессов взаимосогласованного развития всех участников СТО организации; не индивидуальное действие работника, а его содействие, согласованное с действиями других участников СТО, в том числе и руководителей, соучастие и интерактивность.

Наиболее конкурентоспособные и инновационные предприятия продвинулись в формировании системного самосознания участников СТО. Такие предприятия сумели перейти от традиционных практик в сфере управления человеческими ресурсами и СТО (сосредоточенность преимущественно на предоставлении консультаций, переговорах, а также поддержании правил) к практикам поощрения инноваций, поддержки корпоративных бизнес-целей и стратегий. Основные характеристики новых форм трудовых отношений, которые используются успешными инновационными компаниями, включают: гарантии занятости для ключевых сотрудников (кадровое ядро), в сочетании с более гибкими контрактами для периферийных работников; широкие и сложные задания, многие из которых опираются на командную работу, коллективизм; заботу о постоянном совершенствовании процессов и выполнении обязательств по отношению ко всем структурным единицам предприятия; контроль на основе фасилитации, неиерархический контроль; постоянную работу по улучшению навыков работников; индивидуальную оценку производительности; систему вознаграждения на основе оценки результатов работы; участие работников в процессах принятия решений посредством официальной комиссии и/или объединения их в форме одного из блоков переговоров [8].

Однако в большинстве российских организаций система СТО как система согласования интересов и их совместимости не рассматривается в качестве организационного ресурса. Системой не управляют системно! Так, управление внешней средой системы СТО происходит в рамках управления организацией; управление внутренней средой СТО осуществляется через управление персоналом/человеческими ресурсами, кадровый менеджмент; управление ценностями участников СТО также осуществляется посредством служб/ отделов управления персоналом на уровне развития корпоративной культуры, систем мотивации, обучения и т.д. Во всех случаях внимание сосредоточено на работниках как трудовом ресурсе, а не на системе СТО как организационном ресурсе. Все структуры, так или иначе касающиеся вопросов работы с людьми, работают изолированно, каждая в своем направлении.

Требования системной логики инекоторые понятия системного мышления

Представляется логичным, интересным и крайне полезным использование некоторыми специалистами в сфере экономики труда и СТО менед-жериальных подходов к СТО с целью повышения эффективности системы СТО, а также обогащения теории и практики управления, «расшивания узких мест» сугубо экономического подхода [см., например, 10, 11]. Однако с позиции системного подхода этого недостаточно.

Системная логика предполагает:

◼ рассмотрение системы СТО как сложной социальной системы, в том числе включение в рассмотрение рефлексивности участников СТО;

◼ оценку взаимодействия и взаимовлияния СТО организации с внешней средой;

◼ согласование целей системы СТО и стратегии развития организации;

◼ отслеживание взаимодействий различных элементов системы СТО, их влияния друг на друга и на систему в целом посредством механизма обратных связей как реакции на происходящие изменения;

◼ временной лаг между принятием решения в сфере СТО и реальной отдачей от него;

◼ цикличную, а не причинно-следственную причинность.

В работах российских исследователей, как правило, учитываются факторы внешней и внутренней сред, акцентируется внимание на согласовании социальных и экономических целей и целей развития системы СТО различного уровня, анализируется соотношение показателей деятельности предприятий и удовлетворенности работников и т.д. С нашей точки зрения, для углубления методологии оценки системы СТО и трансформирования ее в методологию понимания системы необходимо учитывать рефлексивность участников СТО, механизмы обратных связей, фактор времени и цикличной причинности.

Уточним используемые понятия. Существует множество определений рефлексивности, все они, как правило, имеют в виду то, что в рефлексивной системе (1) существует цикличный процесс; (2) наблюдатель является частью системы наблюдения; он способен осознавать себя, свои мысли, других людей; (3) участник системы отношений функционирует на двух уровнях: как наблюдатель и как актор [1, 13, 14]. Понятие рефлексивности исходит из того, что люди в социальных системах наблюдают, принимают решение, действуют, наблюдают, принимают решение, действуют и т.д.

Понятие «обратная связь», или «принцип обратной связи», довольно часто используется в современной теории и практике управления. При этом обычно имеется в виду отклик, реакция на то, что было предпринято. Но в кибернетике, откуда данное понятие происходит, оно имеет более глубокое значение. Оно подразумевает весь комплекс взаимовлияния. Классический пример, объясняющий этот принцип, — управление лодкой: когда лодка отходит от выбранного курса влево, лодочник делает корректирующее усилие в правом направлении, и наоборот, таким образом осуществляя управление движением лодки по заданному курсу. Различают позитивную и негативную обратную связь. Позитивная обратная связь сохраняет или усиливает прежнее состояние. Негативная обратная связь исправляет отклонения или ошибки. В случае с лодкой усилия лодочника по ее движению в выбранном направлении — это позитивная, т.е. усиливающая, обратная связь; а ее возврат к правильному курсу движения в ситуации отклонения от него — это негативная, т.е. исправляющая ошибку, обратная связь. В сложной системе, каковой является система СТО любой организации, существует множество так называемых петель обратной связи обоих видов.

Это простое понятие меняет представление о причинности происходящего. Привычным способом мышления для нас является поиск линейных зависимостей. Как переменная А влияет на переменную В? Возможно, через переменную С? Статистические методы, которые помогают установить взаимосвязь между переменными, — пример того, как мы устанавливаем причину и следствие. Принцип обратной связи ведет нас к пониманию другой причинности — цикличной. Цикличная причинность имеет серьезное значение в процессах регулирования. Если вы управляете системой СТО, вы вовлечены в процессы цикличной причинности, в которых вы наблюдаете, принимаете решение, действуете, опять наблюдаете теперь, в частности, за тем, что изменилось после ваших действий, опять принимаете решение и опять действуете и т.д. Процессы цикличной причинности в социальных системах могут быть смоделированы как диаграммы причинности и модели системной динамики.

Система СТО — это целеориентированная система, регулирующая информацию для достижения своих целей на основе применения принципа обратной связи, позволяющего менять методы работы, способы поведения в зависимости от изменяющихся обстоятельств. Это приводит нас к еще одному понятию в теории и практике СТО — самоорганизации. Самоорганизованная система — это система, элементы которой взаимодействуют внутри нее. В зависимости от правил взаимодействия элементы данной системы стремятся к определенному равновесию [12]. В случае социальных систем правила взаимодействия могут быть изменены посредством законов, управления и системы стимулирования. Изменив правила взаимодействия, мы добиваемся того, что система приходит к другому равновесному состоянию, отличному от первого.

Учитывая изложенное, представляется, что необходим метод системной оценки социальнотрудовых отношений организации, который позволил бы понимать реальное состояние системы СТО с точки зрения рефлексивности ее субъектов, механизмов обратных связей и цикличной причинности. Это предполагает совместное изу- чение внешней среды системы СТО, ее внутренней среды и скрытого внутреннего мира участников СТО, мира их смыслов и ценностей. Осуществить это можно на основе использования расширенного системного подхода [2].

СФСП-методика понимания системы социально-трудовых отношений организации

Расширенный системный подход дает возможность оценить организационные принципы системы СТО, выстроить ее таким образом, чтобы «…ее разные части взаимодействовали, реагировали на происходящие изменения и посылали сигналы обратной связи, воздействуя на работу всей системы» [9, c. 50].

Расширенный системный подход к СТО основывается на предположении, что участники СТО одновременно являются и участниками социально-трудового процесса, и его наблюдателями, т.е. включает вопрос их рефлексивности. Социокультурные ценности субъектов СТО, т.е. смысл, который они вкладывают в восприятие ими социально-трудовой жизни и на основе которого строят свои индивидуальные цели работы в данной организации, — во многом определяют их экономический выбор, выступают основой для принятия решений, что находит отражение в формировании соответствующих правил, норм и ценностей социально-трудовой жизни. В этом смысле система СТО — это рефлексивная система, а участники СТО не просто адаптируются к изменениям окружающей среды, но способны к процессу реконцептуализации системы СТО. Такой подход является целеориентированным, т.е. предполагает единство и взаимообусловленность социально-трудовых процессов, направленных на реализацию смысла данной системы СТО, выраженного через поставленную цель. Тем самым цели придается первостепенное значение. Все остальные компоненты системы организуются для ее реализации (см. рис. 1).

1. СМЫСЛ

4. СОДЕРЖАНИЕ

-

2. ФОРМА

-

3. ПРОЦЕСС

Рис. 1. Цикл управления изменениями социальнотрудовых отношений на уровне предприятия

Смысл — идеи, верования, убеждения, цели участников СТО.

Форма СТО представляет собой конфигурацию отношений между участниками СТО, паттерны взаимосвязей и взаимоотношений между ними.

Содержание системы СТО — результативность процесса изменений, выраженная через показатели производительности и эффективности.

Процесс в системе СТО — это социальное научение, когнитивный процесс, на поверхности проявляющийся в последовательности действий участников СТО, совокупности событий, описывающих изменение системы.

Чтобы осуществить изменение системы СТО организации, необходимо запустить механизм внутренних преобразований. Сделать это можно посредством внешнего воздействия. Однако конечный результат предвидеть сложно, поскольку он зависит от внутренних рекурсивных процессов системы. Поэтому особое значение приобретают процессы социального научения, когнитивная составляющая системы СТО.

Содержательно цикл управления изменениями социально-трудовых отношений можно представить в виде матрицы «смысл — форма — содержание — процесс», построение которой служит первым этапом применения СФСП-методики.

Первый этап — построение матрицы «смысл — форма — содержание — процесс» (уровень организации).

|

СМЫСЛ: социокультурная компонента Миссия организации Цели организации Ценности руководства организации Ценности работников Общие ценности Цели системы СТО Трудовая этика и т.д. |

ФОРМА: организационная компонента Профсоюзы Коллективный договор Индивидуальные контракты Стиль управления Система участия работников в управлении предприятием Механизм разрешения трудовых споров Согласительные комиссии Административные методы регулирования трудовых отношений Участие государственных органов и местных властей в регулировании трудовых отношений и т.д. |

|

СОДЕРЖАНИЕ: результирующая компонента Формы занятости Стабильность рабочего места Оплата труда Система мотивации работников Рабочее время и время отдыха Условия и охрана труда Дисциплина Организация системы социальных льгот Распределение трудовых заданий Соблюдение стандартов в отношении социально незащищенных групп работников Производительность труда Текучесть и т.д. |

ПРОЦЕСС: когнитивная компонента Обучение Переобучение Повышение квалификации Обучение на рабочем месте Работа над собственными проектами Развитие сотрудников Управление знаниями и т.д. |

Социокультурная составляющая матрицы показывает, как связаны между собой ценности, миссия и цели организации; как организация

«вписывается» во внешнюю среду; какова цель функционирования системы СТО организации; какие ценности лежат в ее основе; способствует ли система СТО реализации целей организации; какая идеология (и/или социально-трудовая политика) осуществляется в организации; каково отношение работников к труду; лояльность работников к организации; возможно ли нормальное развитие работника в данной системе СТО.

Организационная компонента показывает форму, конфигурацию отношений внутри организации (иерархия — субординация, автономность — разобщенность — конкуренция, сети — сотрудничество), которая в идеале должна быть оптимальной для реализации смысла организации и системы СТО. Здесь важна продуманность и согласованность целей организации и системы СТО и механизмов реализации этих целей, а также понимание того, как разрешаются трудовые конфликты. В зависимости от паттерна СТО в организации могут работать механизмы коллективного договора, профсоюзов, согласительных комиссий и т.д. [Евсеев, 2014, 16, с. 111–117].

Когнитивная составляющая матрицы показывает процесс воплощения данного смысла и данной формы отношений в содержании — результативность деятельности организации. Происходит это через развитие сотрудников как результат их участия в производственных процессах, процессах улучшения деятельности организации, процессах принятия управленческих решений, а также посредством процессов обучения. Соответственно, важно понять, как организован процесс обучения сотрудников. Является ли данная организация обучающейся организацией.

Содержание как результирующая компонента отражает эффект деятельности и для работников, и для организации в целом.

Матрица «смысл — форма — содержание — процесс» синтезирует большой объем информации о СТО организации. Теперь, обладая этой информацией, перейдем ко второму этапу методики: выявление цикличных причинных зависимостей в системе СТО организации. Поймем, как в действительности «живут» системы СТО. Для этого используем системные архетипы, выделяемые выдающимися системными исследователями. Так, Питер Сенге определяет 10 системных архетипов: уравновешивание с задержкой; пределы роста; подмена проблемы; особый случай — вмешательство извне; размывание целей; эскалация; деньги к деньгам; трагедия общих ресурсов; неработающее решение; рост и недоинвестирование [6, с. 374–385]. Каждый из этих архетипов полезен в понимании системы социально-трудовых отношений. Приведем несколько примеров.

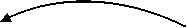

Пример 1. Перед любым предприятием стоит проблема нахождения баланса между стабильностью и эффективностью.

Эта проблема существенна и на макроуровне, поскольку в условиях глобализации экономики Россия вынуждена решать проблему эффективности производства [Ржаницина, 2014, 21, с. 36– 44] в ситуации, когда структурные преобразования ее экономики существенно запоздали [Бобков, Волгин, Курильченко, 2014, 19, с. 29–35]. Сокращение персонала и/или внедрение гибкой занятости — это один из способов повышения конкурентоспособности предприятия, однако способ, серьезно нарушающий сложившуюся практику социальной защиты работников и регулирования СТО [Херрманн, 2014, 19, с. 11–16]. Другой способ — инвестиции в человеческий капитал с дальнейшей модернизацией производства — более желателен с точки зрения СТО, но он приводит к росту издержек и снижению эффективности.

Рис. 2. Диаграмма цикличной причинной зависимости «Нахождение баланса между стабильностью и эффективностью»

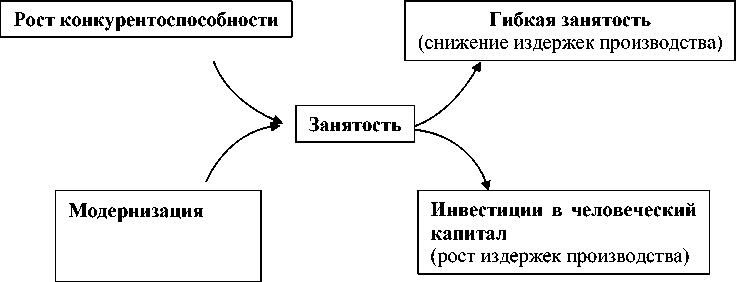

Пример 2. Рост отчуждения (внутреннего увольнения) работников из-за уравнительной политики в оплате труда.

Внутреннее увольнение работника — это системная проблема. Можно нанять другого работника, более мотивированного на начальном этапе его карьеры, можно изменить систему найма, можно совершенствовать работу с персоналом и т.д., но если система СТО как система согласования интересов ее участников осталась прежней, поменялась только ее часть, независимо от качеств принятого работника через какое-то время и он внутренне «самоуволится». На рисунке 3 показан «порочный» круг, возникающий в силу ошибочной политики в оплате труда, в данном случае — уравнительной системы.

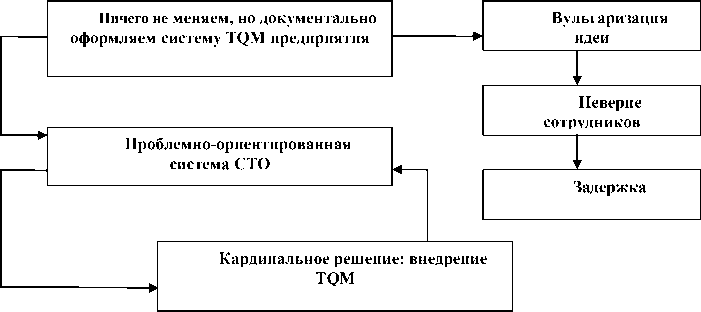

Пример 3. Вульгаризация идеи управления качеством (TQM) (рис. 4).

Эта причинная зависимость строится на основе архетипа, но это подмена проблемы. Пример связан с опытом внедрения методов управления качеством (TQM) или постоянного улучшения процесса на российских предприятиях. Трудно переоценить значимость этих методов для современных организаций. Их внедрение — это одна из проверенных стратегий прорывного развития. Ориентированность организации на управление качеством ведет к фундаментальным изменениям, в основе которых — человек труда. Работник становится ключевой фигурой в системе СТО TQM-ориентированной организации, поскольку именно он является производителем инноваций, и система должна быть «перенастроена» под него (см. табл. 1).

На рисунке 4 приведена вульгаризация идеи управления качеством.

Количество руководителей, изучивших методы управления качеством, растет, но применение полученных знаний затруднено, поскольку внед- рение методов управления качеством направлено на перестройку существующей системы управления. Соответственно, система сопротивляется внедряемым изменениям, направленным на ее разрушение. Однако системная диаграмма показывает, что реальное внедрение методов управления качеством, а не их имитация — это отложенное решение, которое рано или поздно придется реализовывать.

Таблица 1

Работник в старой, проблемно-ориентированной, системе СТО и в новой, процессно-ориентированной, системе

|

Работник в проблемноориентированной системе социально-трудовых отношений |

Работник в процессноориентированной системе социально-трудовых отношений |

|

Мотивация, направленная на решение проблемы |

Устранение барьеров |

|

Страх оказаться виновным в случае нарушения производственного процесса |

Поиск «узкого места», того, что не работает или работает плохо |

|

Определение зоны ответственности работника |

Определение процедуры выполнения работы |

|

В поле зрения работника суть всего происходящего в системе социально-трудовых отношений |

В поле зрения — качество |

|

Оценка людей (плохо или хорошо работают и почему) |

Оценка системы |

|

Фокус на своих обязанностях |

Фокус на потребителя |

|

Необходимость исправления отклонения (нарушения), если оно случилось |

Необходимость уменьшать изменчивость, стремиться к стандартизации |

|

Делай твою работу! |

Могу я помочь вам? |

|

Следуй указаниям! |

Улучшай процесс! |

Источник : [8, с. 67].

На третьем этапе СФСП-методики необходима разработка плана преодоления выявленных проблем. Такой план может послужить аналитическим инструментарием для выбора оптимального по-

Рис. 3. Диаграмма цикличной причинной зависимости «Влияние уравнительной политики в оплате труда на внутреннее отчуждение работников»

Рис. 4. Вульгаризация идеи управления качеством

ведения организации, разработки ее стратегии с учетом всех характеристик внешней и внутренней сред, с учетом специфических характеристик участников СТО данной организации, ее организационных механизмов, внутренней слаженности в работе и реализации ее целей или планом инноваций.

Поскольку исследуемые проблемы носят системный характер, для разработки плана рекомендуется использовать интерактивные методы планирования, позволяющие привлечь к их решению многих участников, представляющих разные точки зрения, и тем самым охватить проблему с разных сторон. Это, например, методы интерактивного планирования деятельности на основе технологии участия или оценивающего исследования. Опыт использования таких методов был описан нами ранее [см., например, 4, 5, 15]. Интерактивное планирование деятельности вовлекает людей в идентификацию проблем так, как они их видят, и в поиск решений, которые, по их мнению, сработают. Оно должно повторяться через определенные интервалы времени, приблизительно каждые шесть месяцев или год. Перед проведением второго интерактивного планирования группа должна ознакомиться с отчетом по предшествующему планированию и обсудить, какие действия были реализованы, а какие нет, какие планы было более легко или более трудно реализовать, чем ожидалось. Перед повторением процесса интерактивного планирования деятельности необходима беседа об опыте, полученном в ходе реализации плана первого планирования.

Некоторые выводы

Данная методика предложена в качестве способа развития понимания системы СТО. Она фокусирует внимание на паттерне отношений, который во многом обусловливает успех или неуспех деятельности организации, помогает выявить проблемные зоны, «порочные» круги взаимосвязей, которые необходимо разорвать. К сожалению, несложно привести множество примеров, когда на российских предприятиях ставятся, на первый взгляд, правильные цели, формулируются задачи по их достижению, а ситуация годами не улучшается. Проблема проста: внедрение отдельных инновационных элементов в уже существующую систему управления, как правило, ведет к неудаче из-за сложности встраивания в господствующую логику СТО и, соответственно, к разочарованию в применении современных методов управления. Простая сумма инновационных нововведений не есть новая организационная модель и новая система СТО. Однако система СТО — это мощный организационный ресурс, и необходимо научиться понимать, как она работает, как «живет». С нашей точки зрения, научившись видеть и понимать ее системность, выявлять ее согласованность или рассогласованность с целями организации, направленность или отсутствие таковой на их достижение, мы сможем использовать новое знание для более тонкого «настраивания» системы СТО под определенные цели организации. Мы сможем более тонко мотивировать работников за счет «настройки» механизма согласования интересов всех участников СТО, усиления их вовлеченности. И возможно, самое главное, заглянув «в глубь» системы, мы сможем понять, что существует разница между деланием вещей правильно (реагирование на возникающие проблемы, постоянное «улучшение» и «совершенствование» всевозможных «моделей» и «механизмов») и деланием правильных вещей (проактивное управление системой СТО).

Список литературы Понимание системы социально-трудовых отношений: СФСП-методика

- Лефевр В.А. Алгебра совести. М.: «Когнито-Центр», 2003. 426 c. EDN: SDSGKT

- Медведева Т.А. Расширенный системный подход к исследованию социально-трудовых отношений//Вестник НГУ. Серия: Социально-экономические науки. 2013. Том 13. Вып. 2. С. 195-204. EDN: RBSGJD

- Медведева Т.А. Вовлеченность работников и система социально-трудовых отношений//Вестник НГУ. Серия: Социально-экономические науки. 2014. Т. 14. Вып. 2. С. 162-170. EDN: SMTQZT

- Медведева Т.А. Методы фасилитации как помощь в согласовании интересов субъектов социально-трудовых отношений организации//Известия Иркутской государственной экономической академии (Байкальский государственный университет экономики и права) (электронный журнал). 2014. № 1. URL: http://eizvestia.isea.ru/reader/article.aspx?id=18740. EDN: RXBVVB

- Медведева Т.А. Методы социального научения как средство формирования работника нового типа//Социальная политика и социальное партнерство. 2014. № 1. URL: http://www.panor.ru/journals/sptripartizm/new/index.php?ELEMENT _ID=93063. EDN: SXRBQT