Понятие «ценность» в контексте теории модернизации

Автор: Бернгард Е.В.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Статья в выпуске: 4-1 (23), 2016 года.

Бесплатный доступ

Понятие «ценность» в рамках теории модернизации рассматривается с точки зрения достижения цели. Факторами формирования ценности выступают социально-экономические и культурные изменения в обществе. В условиях нехватки материальных благ люди придают большее значение материалистическим ценностям. В ситуации изобилия материальных благ - ценностям самовыражения (постматериалистическим).

Ценность, ценностные ориентации, модернизация, материалистические ценности, постматериалистические ценности

Короткий адрес: https://sciup.org/140119034

IDR: 140119034

Текст научной статьи Понятие «ценность» в контексте теории модернизации

Система ценностей представляет собой основополагающую константу как индивидуального, так и общественного сознания. Именно качественная определенность этой системы создает условия для формирования тех или иных поведенческих установок людей. Ценностные ориентации формируются в каждом обществе постепенно под воздействием различных социальных процессов. Ответ на вопрос, каким образом происходит формирование ценностных ориентаций, что является причиной, а что следствием данного процесса, предлагает нам теория модернизации через рассмотрение экономических, культурных и политических изменений. Экономические, культурные и политические трансформации связаны друг с другом настолько, что эта взаимосвязь способна прогнозировать характер их воздействия на социальную систему.

В основу первоначальных теорий модернизации было положено развитое М. Вебером представление о рационализации как тенденции исторического процесса. Понятие модернизации вводило различение двух типов обществ – традиционного и индустриального, они же выступали обозначениями крайних точек на оси ценностей. Теории модернизации привлекались для описания противостояния «демократических» и «авторитарных» обществ, «передовых» и «развивающихся» [1].

В 70-е гг. прошлого века возник проект по исследованию мировых ценностей под руководством Р. Инглехарта, в рамках которого была изменена концепция модернизации. Р. Инглехарт использовал теорию потребностей А. Маслоу: разграничение между фундаментом пирамиды потребностей и ее ступенями было переформулировано в различие материалистических и постматериалистических ценностей [1]. Если раньше эффективность модернизации выводилась почти исключительно из экономического роста, то теперь признается важная роль ценностей, отношений, символических смыслов и культурных кодов [2].

Понятие « модернизация », с точки зрения Рональда Инглхарта, трактуется как направление развития, ключевыми аспектами которого является индустриализация, как следствие урбанизация и рост профессиональной специализации [3]. Модернизация – совокупность социальных изменений, связанных с индустриализацией. Вступив в действие, она стремится проникнуть во все сферы жизни, принося профессиональную специализацию, урбанизацию, повышение уровня образования, увеличение продолжительности жизни и быстрый экономический рост, которые создают самоусиливающийся процесс, преобразующий общественную жизнь и политические институты [4]. В целом, модернизация понимается как совокупный и нелинейный процесс человеческого развития, которое определяется социально-экономическими, культурными и политическими преобразованиями.

Р. Инглхартом и К. Вельцелем, исходя из результатов полученных межстрановых данных исследования мировых ценностей (WVS – World Values Survey 1981-2014гг.), было выявлено: во-первых, модернизация в социально-экономической сфере, во-вторых, утверждение ценностей самовыражения в культурной сфере, в-третьих, демократизация представляют собой компоненты единого основополагающего процесса человеческого развития [5].

Основная предпосылка теории модернизации заключается в том, что социально-экономическое развитие приводит к масштабным социальным, культурным и политическим изменениям. Возникновение в обществе гражданских и политических свобод, гендерного равенства и отзывчивости властей ведет к построению гуманистического общества, в центре которого находится человек.

Исходным моментом социально-экономического развития являются технические инновации, повышающие производительность труда, затем профессиональная специализация, повышение уровня образованности и доходов населения, формы взаимодействия между людьми, таким образом, главную роль начинают играть не руководство и подчинение, а договорные отношения, в долгосрочной перспективе все это оборачивается переменами в сфере культуры, а именно: изменением гендерных ролей, отношения к власти и сексуальных норм, сокращения рождаемости, широкого участия народа в политике, формирования общества более критично настроенного и менее пассивного [5].

Понятие « ценность » в рамках теории модернизации рассматривается с точки зрения достижения цели, ценность как самоцель. Ценностные ориентации устанавливают критерии желательности или нежелательности тех или иных целей. Ценностные ориентации выступают мотивационным регулятором поведения людей. Со временем, в условиях технологического прогресса и социально-экономического роста происходит эволюция ценностей: в социальной системе приживаются те ценности, которые наиболее пригодны для жизни в конкретных социально-экономических и культурных условиях.

Например, Н.И. Лапин выделяет два типа базовых ценностей: терминальные (ценности-цели) и инструментальные (ценности-средства), которые в свою очередь подразделяет на традиционные, общечеловеческие и современные. Современными терминальными ценностями Н.И. Лапин определяет такие ценности, как жизнь и свобода [6]. У Р. Инглхарта одну из ключевых ролей в обществе модернити играет свобода выбора, как результат социально-экономического развития и повышения уровня благосостояния людей [5]. У К.Вельцеля – ценность свободы, как результат личной эмансипации, независимости личного выбора и повышения приоритета равных возможностей[7].

Для обоснования взаимосвязи изменения социально-экономического и культурного развития и ценностных ориентаций Р. Инглхарт и К. Вельцель выдвигают следующие гипотезы, которые подтверждаются в ходе исследований мировых ценностей (WVS – World Values Survey), проводимых 1981-2014гг.:

Гипотеза дефицита – в условиях нехватки материальных благ люди придают большее значение материалистическим ценностям. В ситуации изобилия материальных благ – ценностям самовыражения [5].

Гипотеза социализации – основополагающие ценности человека отражают условия, в которых прошли его детство и юность, но это влияние слабеет, если противоречит опыту человека [5].

В рамках теории модернизации ценности подразделяют на материалистические и постматериалистические, которые характерны для индустриального и постиндустриального общества соответственно.

Материалистические ценности характерны для традиционного (индустриального) общества. Для политической жизни традиционных обществ характерны авторитаризм, отсутствие развитого гражданского общества, вера в святость и непогрешимость власти. Регуляция поведения осуществляется через традиции, обычаи и «нравы» («неписаные» нормы), воспринимаемые как «данные свыше» и неизменные [8]. В обществе, где существует больше прав на труд у мужчин, ограничение свободы сексуальных меньшинств, негативное отношение к неполным семьям, рождению детей вне брака, осуждение и запрет абортов и разводов, а также низкая степень удовлетворенности жизнью, финансовые трудности, затруднения в приобретении материальных ценностей, субъективное ощущение депрессии, несчастья, низкая степень доверия людям и социальным группам, индифферентное отношение к своей профессии, доминируют традиционные (материалистические) ценности [9].

Постматериалистические ценности характерны для современного общества (общества модернити), в котором наблюдаются ценности индивидуальной свободы, личностной автономии и самоопределения, индивидуализм (человек - цель, социальные институты и структуры -средство). В области духовной жизни наблюдается отказ от обоснования социальных порядков и практик метафизическими ценностями, религиозные институты утрачивают монополию на формирование мировоззренческих систем, вероисповедание определяется как «частное дело» [8]. Такие аспекты, как толерантность к различным социальным группам и сексуальным меньшинствам, неполным семьям, гендерная чувствительность, поддержка эгалитарных семей, позитивное отношение к женской эмансипации, высокая степень удовлетворенности жизнью, финансовая независимость и обеспеченность, субъективное ощущение счастья, гордости за свою профессиональную деятельность, высокая степень доверия другим людям и социальным группам, демонстрируют приверженность общества к современным (постматериалистическим) ценностям [9].

Высокий уровень экономического развития, как правило, делает людей более терпимыми и доверчивыми, что повышает стремление к самовыражению и участию в принятии решений. Этот процесс не является детерминированным, и любой прогноз может быть только вероятностным, так как на него влияют не только экономические факторы [4]. Немецкий социолог П.Вагнер подробно проанализировал институты в политической, рыночной и научной сферах, т. е. наполнил теоретическую концепцию модернити реальным содержанием. Вывод Вагнера о неразрешимых противоречиях общества модернити, принципиально важен: не имеет исторического смысла навязывать любое конкретное современное общество в качестве образца другим, так как в нем все равно проявятся типичные противоречия данного типа общества [10]. Ш.Н. Азейнштадт говорит о многообразии модернити: есть огромные различия в масштабе и распространении дифференциации между разными современными и модернизирующимися обществами [3]. Традиции, культурное наследие, религия каждого конкретного общества накладывает свой отпечаток, что также характеризует процесс модернизации, как нелинейный, неоднозначный и многовекторный, что, в свою очередь, сказывается и на многоаспектности формирования ценностных ориентаций.

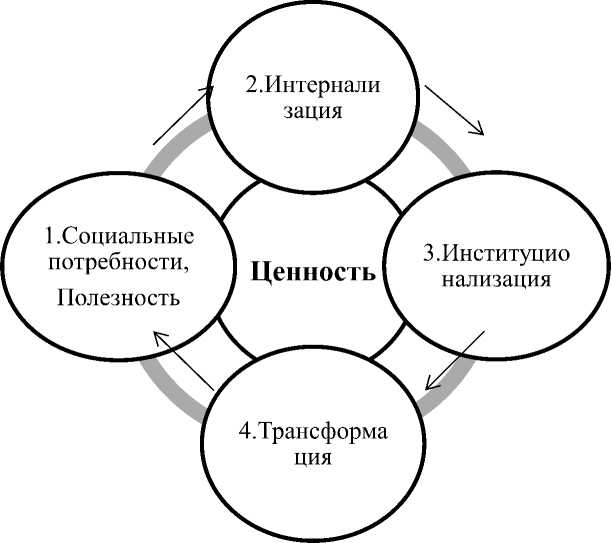

Процесс формирования ценностных ориентаций, наряду со своей неоднозначностью и непохожестью в различных обществах, все же имеет свою цикличность, «ценность» проходит несколько этапов формирования: от момента социальной потребности и полезности ценности до момента трансформации и нивелировки.

Рисунок 1 Этапы формирования «ценности»

По аналогии с теорией эмансипации К. Вельцеля, можно представить, что «ценность» в социальном развитии проходит несколько этапов к своей институционализации [7]:

-

1. Этап полезности ценности. Когда конкретная ценность необходима на данном этапе развития общества.

-

2. Этап интернализации ценности. Когда для большей части населения характерна демонстрация данной ценности, как значимой. На данном этапе назревает конфликт между желательными действиями индивидов, их взаимосвязями и отношениями и правовым полем.

-

3. Этап институционализации ценности. На данном этапе происходит правовое закрепление конкретного действия, взаимосвязей и отношений. Здесь же происходит экстернализация конкретной ценности, т.е конкретное действие, отношение или взаимосвязь постулируется как желаемое.

-

4. Этап трансформации и нивелировки «ценности». Когда определенные «ценности» устаревают и изживают себя в условиях изменяющихся технологических, социально-экономических и

- культурных аспектов социальной действительности.

Новые эмпирические данные позволяют лучше понять, как модернизация меняет мировоззрение, мотивацию, а, соответственно, и ценностные ориентации. С 1981 по 2007 г. в рамках проектов «Исследование мировых ценностей» (World Values Survey) и «Исследование европейских ценностей» (European Values Study) были проведены пять репрезентативных общенациональных опросов в десятках стран, охватившие почти 90% населения мира. Результаты выявили значительные межнациональные различия в том, во что люди верят и что ценят. В одних государствах 90% респондентов считают, что мужчины имеют больше прав на рабочее место, чем женщины, в других так думают только 8%. Эти межнациональные различия надежны и прочны и тесно связаны с уровнем экономического развития общества: население стран с низким доходом намного чаще делает акцент на религию и традиционные гендерные роли, чем жители богатых стран [4].

На базе полученных уникальных результатов исследования мировых ценностей были выявлены заметные связи между индивидуальными убеждениями и социальными феноменами, принимая во внимание экономические, политические и культурные вариации. Каузальный анализ указывает, что массовые убеждения влияют на широкий спектр явлений в области политики: от законодательства о гендерном равенстве до уровня фертильности, от динамичности гражданского общества и активности социальных движений до надлежащей деятельности органов государственной власти и возникновения и процветания демократических институтов [11].

Таким образом, понятие «ценность» в теории модернизации рассматривается следующим образом:

-

- ценности определяют мировоззрение общества в целом и его отдельных социальных групп и индивидов, а также формируют поведенческие установки людей;

-

- ценности общества определяются его социальноэкономическим развитием, данный фактор дополняется учетом культурно-исторического наследия;

-

- высокий уровень экономического развития общества способствует формированию постматериалистических ценностей, ценностей самовыражения, свободы выбора и повышению приоритета равных возможностей и расширения прав и свобод граждан;

-

- формирование ценности происходит не одномоментно, а поступательно, проходя соответствующие этапы: от возникновения социальных потребностей (полезности ценности) до ее институционализации и трансформации;

-

- традиции, культурное наследие, религия каждого конкретного общества накладывает свой отпечаток, что также

характеризует процесс модернизации, как нелинейный, неоднозначный и многовекторный, что, в свою очередь, сказывается и на многоаспектности формирования ценностных ориентаций;

-

- различия в ценностных ориентациях наблюдаются не только между странами с разным социально-экономическим развитием, политической системой и культурными традициями, но и внутри страны между разными поколениями, воспитанными в разных социально-экономических условиях.

Список литературы Понятие «ценность» в контексте теории модернизации

- Ценностный мир современного человека: Беларусь в проекте «Исследование европейских ценностей»/Д.Г. Ротман . -Минск: БГУ, 2009. -231 с.

- Соколова, Г.Н. Модернизация как технологический и социальный феномен: Беларусь -Россия/Г.Н. Соколова//Социс -2012.-№5-c.3-12.

- Современная западная социология: хрестоматия/авт.-сост. Г.Н.Соколова, Л.Г. Титаренко. -Минск: Тесей, 2008. -520 с.

- Инглхарт, Р., Вельцель, К. Развитие и демократия: что мы знаем о модернизации/Р. Инглхарт, К. Вельцель//Социология. -2011. -№1 -с. 44-54

- Инглхарт, Р., Вельцель, К. Модернизация, культурные изменения и демократия: последовательность человеческого развития/Р. Инглхарт, К. Вельцель. -М.: Новое Издательство, 2011. -464с.

- Лапин, Н.И. Функционально-ориентирующие кластеры базовых ценностей населения России и ее регионов/Н.И. Лапин//Социс. -2010. -№1 -с. 28-36.

- Welzel, C. Freedom Rising: Human Empowerment and the Quest for Emancipation/C. Welzel. -New York: Cambridge University Press, 2014. -408p.

- Подвойский, Д.Г. Тропами модерна: социологические вариации на тему/Д.Г. Подвойский//Социс. -2013. -№9 -с. 3-13

- World Values Survey six wave integrated data file, 2010 -2014, v. 20150418

- Титаренко, Л.Г. Новые концепции и подходы в немецкой социологии/Л.Г. Титаренко//Социология. -2011. -№4 -с. 39-49

- Херпфер, Х. О международной научно-исследовательской программе «Всемирное изучение ценностей» и Всемирной организации изучения ценностей/Х.О. Херпфер//Социология. -2013. -№4 -с. 33-41