Понятие "карма" в философии северного буддизма

Автор: Музафарова Наталья Раисовна

Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Философия @vestnik-bsu

Статья в выпуске: 2, 2022 года.

Бесплатный доступ

Целью статьи является визуальная систематизация информации о карме, одной из основных тем философии северного буддизма. Задачи, решаемые для ее достижения: сбор информации и анализ исследований, посвященных философии северного буддизма, систематизация информации в опорных конспектах. В результате проведенного исследования пришли к выводу, что в философии северного буддизма детально изучено и логически обосновано понятие кармы. Для облегчения понимания и запоминания информацию можно систематизировать в опорных конспектах. Автор считает, что уровень восприятия, понимания и запоминания информации, представленной в опорных конспектах, более высок в отличие от подачи той же информации в текстовом варианте. Для обеспечения однозначности понимания сути вся специфическая терминология в тексте продублирована на двух языках - санскрите и тибетском с транслитерацией Вайли.

Северный буддизм, философия, карма, дуйра, пратитьясамутпада, дхарма

Короткий адрес: https://sciup.org/148324721

IDR: 148324721 | УДК: 241 | DOI: 10.18101/1994-0866-2022-2-25-37

Текст научной статьи Понятие "карма" в философии северного буддизма

Большинство людей являются визуалами. В их системе восприятия окружающего мира доминирует зрительный канал получения информации от внешних объектов. В последнее время из-за преобладания клиповой подачи информации во всех системах обучения в методиках максимально визуализируются данные по учебным предметам. Информация в графическом виде привлекает больше внимания, легче воспринимается, эффективнее запоминается и помогает быстрее донести до аудитории необходимые данные. С помощью графиков, диаграмм, схем, таблиц можно понять даже самые сложные темы. Инфографика помогает выявлять неочевидные взаимосвязи, упрощает постижение сложных идей, демонстрирует закономерности, которые трудно уловить в тексте, более эффективно происходит анализ данных. Грамотная визуализация данных помогает понять ключевое послание. В опорных конспектах наглядно упорядочивают, структурируют и градируют информацию.

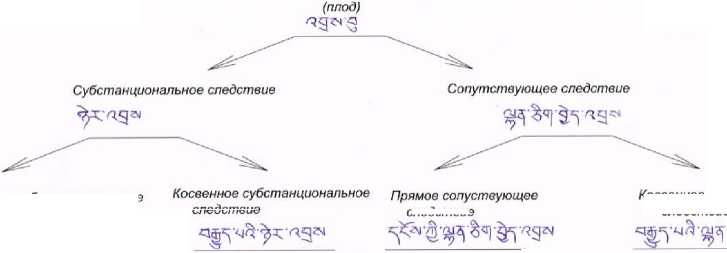

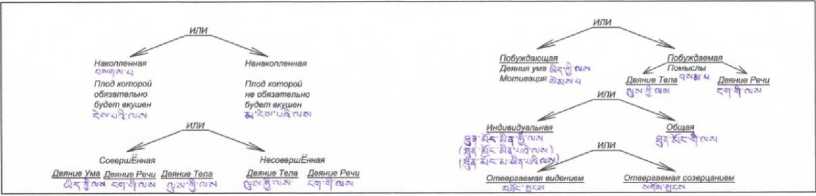

Исходя из этого, в трех опорных конспектах приведены схемы по теме «Карма и ее плоды», в которых отражена основная информация. Одно из центральных понятий в буддийской философии — карма (санскр.)/las (тиб.). Этот термин имеет следующие значения: «действие, обязанность, деятельность, дело, труд». По- нятие кармы упоминается в Упанишадах, согласно которым все живые существа несут ответственность за свои действия и их последствия. Карма — это прежде всего деяние, совершенное существом, которое оставляет свой отпечаток, имеющий силу принести плод. Связь деяний со своими плодами — это вселенский причинно-следственный закон, так называемый «закон кармы», по которому благие, неблагие и нейтральные действия существ определяют его жизнь во всех перевоплощениях. В «Чунда сутре» упоминаются три двери действия, через которые создается карма — десять деяний, ведущих к последствиям (три телесных, четыре речи, три умственных). Карма лежит в основе круговорота перерожде-ний/сансары (санскр.)/‘khorba (тиб.) и используется для понимания связей, выходящих за пределы одного существования. Закон кармы объясняет реализацию последствий от действий человека, он несет ответственность за свою жизнь, исключая влияние Бога [1, с. 235].

Этот объективно действующий нравственный закон основан на принципе зависимого возникновения/пратитьясамутпада (санскр.). Согласно ему, любая карма появляется вследствие изначального неведения существа относительно природы всех вещей и связанной с неведением убеждённости в существовании собственного вечного и неизменного «я». Неведение и кармические факто-ры/самскары (санскр.) рассматриваются в буддизме как первое и второе звено в двенадцатичленной цепи зависимого возникновения. Основными причинами неблагой кармы служат невежество/моха (санскр.), часто отождествляемое с неведением, страсть/лобха (санскр.), понимаемая в качестве страстей и эгоистических желаний, и ненависть/ двеша (санскр.). Основными причинами благой кармы служат противоположности данных психических элементов. Карма может быть также нейтральной, не приносящей ни хороших, ни плохих последствий [2, с. 179].

Чже Цонкапа в «Большом руководстве к этапам пути пробуждения»/ «Ламрим ченмо» (тиб.) пишет о четырех характеристиках кармы: «(1) Непреложность [закона] кармы. Всякое удовольствие в виде приятного ощущения у простого существа или святого — хотя бы испытываемое от прохладного ветерка, [внезапно] поднявшегося в аду живых существ — возникает вследствие благих деяний, накопленных в прошлом. По причине же неблагих деяний удовольствие возникнуть не может. Всякое страдание в виде мучительного ощущения — вплоть до испытываемого архатом — возникает вследствие неблагих [деяний], накопленных в прошлом. По причине благих деяний страдание возникнуть не может. Итак, счастье и страдание не возникают без причин, а также не возникают от несоответствующих причин, таких как Пракрити и Ишвара. Счастье и страдания — следствие всех благих и неблагих деяний. Также и отдельные случаи счастья и страдания — закономерное следствие отдельных видов [тех] двух [типов] деяний. Обретение убежденности в [этом] непреложном и непогрешимом [законе] деяния-плода — сие «правильное воззрение» всех буддистов — славится как основа всех добрых качеств (2). Огромное разрастание [плодов] деяний. Хотя благое деяние и ничтожно, от него проистекает огромный плод счастья. Хотя неблагое деяние и ничтожно, от него проистекает огромный плод страдания. У внешних причин и следствий нет такого разрастания, как у внутренних причин и следствий (3). Невозможность встречи с плодами несодеянного. Если не накоплена карма, причиняющая [такое-то] счастье или страдание, никак нельзя изведать плод той кармы. Также пользующиеся плодами бесчисленных собраний [заслуг], накопленных Учителями, хотя и не должны были накопить все их причины, но некоторую их часть — должны (4). Невозможность пропажи содеянного. Благие и неблагие деяния [обязательно] приносят приятные или неприятные плоды» [15, с. 479].

Известной ошибкой в понимании кармы является представление её в виде предопределения или судьбы. Будда Шакьямуни отрицал как кармический детерминизм, согласно которому текущий момент полностью предопределён прошлой кармой, а будущее изменить невозможно, так и индетерминизм, согласно которому настоящее не имеет причин. Кроме прошлой кармы/пурана-камма (пали), действующей при определённом сочетании факторов, Будда выделял карму, формируемую в настоящем/нава-камма (пали), которая оказывает влияние на будущее. В «Чулакармавибханга-сутте» Будда указывал, что короткая жизнь человека связана со склонностью к убийству и насилию, болезни — с жестокостью, уродство — с гневом, а бедность — с завистью и жадностью [1, с. 134].

В махаяне известной концепцией также является концепция сознания-вместилища/алая-виджняна (санскр.), представляющая собой место, где хранятся семена кармы, которые могут затем созревать при ряде условий. В махаяне очищение прошлой отрицательной кармы возможно через понимание пустоты или обращение к бодхисаттвам (например, практики Ваджрасаттвы и 35 Будд покаяния). Подобное обращение связано с махаянской теорией «передачи заслуг» от бодхисаттв (санскр.) людям для улучшения их кармы и помощи в их освобождении. Далай-лама XIV пояснял, что это также можно сделать с помощью формирования своими действиями благой кармы, которая может отчасти нейтрализовать неблагую карму. Далай-лама отмечал, что для очищения кармы используется развитие в себе желания достичь просветления для избавления от страданий всех существ/бодхичитта (санскр.) и искреннее раскаяние — одни из самых сильных противоядий, которые в некоторых случаях могут полностью рассеять проявление неблагой кармы. С точки зрения Дхармакирти, очищение прошлой кармы является полезным действием для новичков, начинающих свою практику, но в дальнейшем наиболее важным является не очищение неблагой кармы, а устранение именно омрачений/клеш (санскр.). Поскольку за весь период существования мира, не имеющего какого-либо начала, неблагая карма накопилась в таком огромном размере, что «невозможно или едва ли возможно полностью её очистить». В то же время накопленные «семена» неблагой кармы не будут проявляться, если исчезнут условия их проявления, то есть исчезнут омрачения, и затем буддист достигнет нирваны [2, с. 122].

Кроме индивидуальной кармы некоторые буддологи отдельно выделяют общую или общественную карму, если говорить о сумме индивидуальных карм в отношении обществ, государств, человечества, планеты или Вселенной. Буддо-лог и специалист по ранней буддийской философии В. Г. Лысенко указывает, что в настоящее время среди буддистов являются дискуссионными вопросы о коллективной, национальной и социальной карме, и оценивает подобные идеи как маргинальные. Примером общей кармы может быть рождение существа в Индии, при этом индивидуальная карма существа также становится частью общей кармы живых существ этой страны. Результат действия общей кармы может влиять на карму конкретного существа, что с одной точки зрения может рассматриваться для существа и как «вкушение им своего собственного плода», с другой точки зрения плоды индивидуальной и общественной карм разделяются. Другим примером проявления общественной кармы также может быть положение из буддийской космологии: если все живые существа какого-нибудь мира обретут те качества, с помощью которых они станут жить в более высших сферах, то мир без жителей «исчезает, так как он перестаёт воспроизводиться чьим-либо сознанием». В случае же если в высших сферах некоторые существа совершат много неблагих деяний, исчезнувший мир снова появится и в нем станут жить подобные существа, переведённые из высших сфер. Подобная идея о влиянии намерений и схожей кармы разных существ на воспроизведение миров высказана основателем философской школы йогачара Васубандху1.

Основная часть

В классическое университетское дацанское образование входит изучение кармы, предметы «Парамита», «Пратитьясамутпада» и др. Нами разработаны опорные конспекты по темам: «Причина и следствие (плод)», «Карма и ее плоды», «Ощущение». Деяния (карма) как причины вместе с их плодами, а также их функционирование рассматриваются в рамках более общей системы функционирования причин и их следствий (плодов), которая входит в классическое университетское дацанское образование, предмет «Собрание тем»/ Дуйра (тиб.).

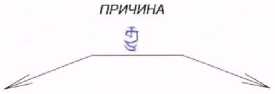

Приведем опорный конспект схемы по теме «Причина и следствие (плод)», предмет «Дуйра».

В ней отражено подразделение причины/хету (санскр.)/rgyu (тиб.) и следствия (плода)/пхала (санскр.)/'brasbu (тиб.). Причина определяется как осуществляющее порождение (порождающее). Причина некой конкретной вещи, например кувшина, подразделяется на два вида: субстанциональная причина или причина обладаемого — upadanakarana (upadanahetu) (санскр.)/nyer len gyi rgyu, nyer len rgyu (тиб.) и содействующее условие/sahakaripratyaya (санскр.)/lhan cig byed rkyen (тиб.). С точки зрения времени или способа порождения причина конкретного материального подразделяется на два вида: непосредственная (прямая) причина материального/gzugs kyi dngos kyi nyer len gyi rgyu(тиб.) — то, что прямо (непосредственно, сразу же) порождает материальное, и опосредованная (косвенная) причина материального/gzugs kyi brgyud pa'i nyer len gyi rgyu(тиб.) — то, что косвенно (опосредованно, не сразу же) порождает материальное [13, с. 344].

Субстанциональная причина материального определяется как порождающее главным образом субстанцию материального в качестве собственного субстанционального потока. Также с точки зрения времени субстанциональная причина материального подразделяется на два: непосредственная субстанциональная причина и косвенная (опосредованная) субстанциональная причина, в определении которых соединяются определения вышеприведенных видов причин.

Схема 1. Причина и следствие (плод)

Сущностная причина (Субстанциональная причина)

Содействующее условие

9^^"^

Прямая сущностная причина

Косвенная сущностная причина

^Y^^lts

Прямое содействующее условие

5^ ^9^-^ ^^

Косвенное содействующее условие

^-Ай!^^'^

СЛЕДСТВИЕ

следствие

Прямое субстанциональное следствие

следствие

’^"S'^^a^

Косвенное сопутствующее следствие

■аду

Карма ^^ (деяния)

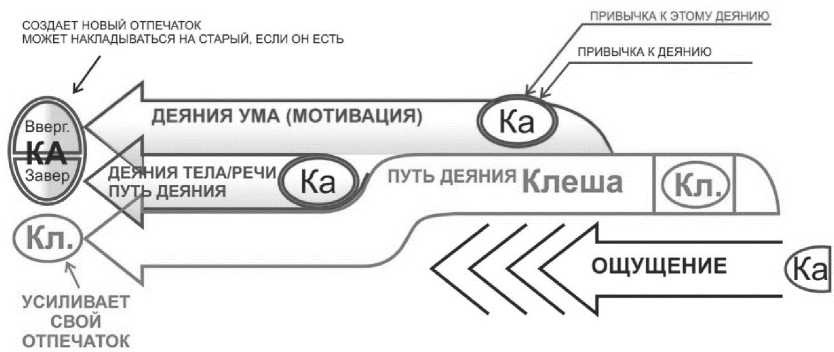

Схема 3. Взаимодействие отпечатков омрачений (клеш) и отпечатков кармы при их созревании (проявлении)

В этих схемах используются красный, синий и зеленый цвета для выделения и обособления понятий и смысловых блоков. В схеме отражены второе и десятое из двенадцати звеньев зависимого возникновения, относящиеся к карме. Согласно общей позиции философских школ от саутрантиков до сватантриков, карма определяется как «психический элемент, активность ума или мотивация/четана (санскр.)/sems pa (тиб.), не являющаяся клешей и вызываемая клешей или отпе- чатком/васана (санскр.)/bag chags (тиб.) клеши — своими специфическими/ thun mong min (тиб.) побудителями/ самуттхана (санскр.)/ kuns long (тиб.)» [13, с. 277].

Четана вызывает «вхождение»/правритти (санскр.)/'jug pa (тиб.) в объект сознания, связанного со своими психическими элементами, где «вхождение» является деянием — объектом действия четаны, а четана — его побудителем. Клеша не может вызвать деяние, но при ее появлении возникает сопутствующий ей фактор — четана, которая обладает связью-сходством/mtshungs ldan (тиб.) с клешей. Эта четана и есть побудитель деяния, направляющий ум на соответствующий объект [13, с. 289].

Обычно указывается, что кармический плод деяния зависит от того, какая именно клеша (или клеши) его вызвала. Сама клеша не относится к деянию, поэтому не принимает участие в создании отпечатка деяния. Само по себе деяние тоже не имеет характерных особенностей клеши. Одно и то же деяние может быть вызвано разными клешами. Четана же обладает сходством с клешей, не будучи клешей. Поэтому она должна участвовать в создании отпечатка деяния, или если термин «mtsungsldan» понимать не как сходство — связь, а только как связь, клеша определяет вектор направленности четаны. Поскольку деяние подразделяют на четану и замысленное, намерение/чинта, вичара (санскр.)/bsam pa (тиб.) и под первым понимают деяние ума, а под вторым — речи и тела, то термин четана обозначает не только четану — побудителя всех деяний, но и умственное деяние. Намерение же может иметься и у умственного деяния, а телесные и речевые могут совершаться и без намерения, во всяком случае ясного и четкого [7, с. 399].

Кроме того, в деянии выделяют намерение-помысел и само деяние, т. е. его осуществление, поскольку оба эти фактора могут иметь разные кармические последствия. Поэтому деяние представляет собой не одну только четану, а сложное образование, в состав которого входят четана (как побудитель), психическая составляющая осуществления деяния и намерение, причем последнее может и отсутствовать. Четана устанавливает путь деяния и шествует по нему. Это означает, что четана вызывает к жизни сопутствующие ей дхармы, созидая из них свой путь.

Одновременно с прекращением деяния в сознании умственно-го/мановиджняна (санскр.)/yid kyi rnam par shes pa (тиб.), или в алая-виджняне (санскр.)/kun gzhi rnam shes (тиб.), или в уме/читта (санскр.)/sems (тиб.) появляется отпечаток деяния, который при благоприятных условиях («вскармливании»/ gso bar byed pa (тиб.) может породить плод. Второе звено зависимого возникновения — деяние санскары — создает отпечаток (они являются субстанциональной причиной и ее субстанциональным плодом соответственно), деяния жажды/ sred pa (тиб.) и приверженности/len pa (тиб.) — восьмое и девятое звенья — «вскармливают» его (они являются содействующими условиями для отпечатка, увеличения его силы и для его конечного созревания в виде своего плода, которые являются их сопутствующим плодом), а десятое — деяние становления — является этим отпечатком, получившим силу породить плод [4, с. 20].

Отпечатки кармы созревают или же проявляются (разворачиваются) в виде восприятия объекта (психический элемент и шестое звено «контакт» из двенадцати звеньев зависимого возникновения и психический элемент «различение») и завершают свое созревание в виде седьмого звена и психического элемента ощущения, которое может быть неприятным (страдание), приятным (удовольствие) и индифферентным. В дальнейшем ощущение, будучи субстанциональным плодом отпечатка кармы и породившего его деяния (кармы), становится содействующим условием восьмого и девятого звеньев — жажды и приверженности, которые проявляются (разворачиваются) из своих субстанциональных причин — своих отпечатков-привычек — и своим проявлением «вскармливают» другие отпечатки кармы, будучи для них содействующими условиями.

Таким образом, каждое предыдущее звено из двенадцати является прямой причиной следующего звена, которое является его прямым следствием (плодом), а все звенья, предшествующие предыдущему, являются косвенными причинами данного следствия (плода), которое является по отношению к ним их косвенным следствием (плодом). При этом из тех причин некоторые являются субстанциональными причинами данного плода, а некоторые — содействующими условиями. Склонность к деяниям, закладываемая в отпечаток данным деянием, означает, что прошлые благие или неблагие деяния формируют у человека естественную привычку поступать аналогично в дальнейшем при соответствующих этому отпечатку условиях. Именно поэтому в буддизме считается очень важным развивать в себе добродетели, которые в будущем помогут достичь просветления.

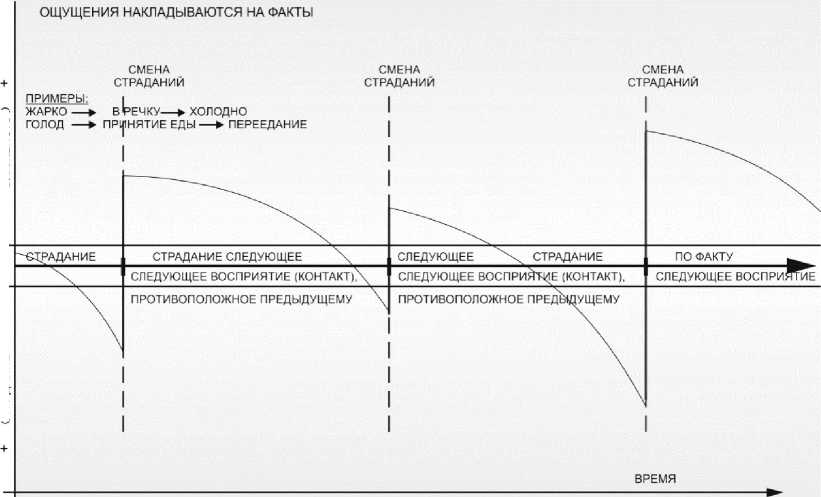

Приведем опорный конспект схемы по теме «Ощущение», предмет «Прати-тьясамутпада».

Схема 4. Ощущение

СТРАДАНИЕ - НЕЙТР - БЛАЖЕНСТВО

ВСЕГО ШЕСТЬ ТАКИХ ПРОЦЕССОВ ОДНОВРЕМЕННО - В ОКРУЖЕНИИ СОЗНАНИИ ГЛАЗА- ... - ДО СОЗНАНИЯ УМСТВЕННОГО -НАКЛАДЫВАЮТСЯ ДРУГ НА ДРУГА. ОДНО МОЖЕТ НЕЙТРАЛИЗОВАТЬ В ТОЙ ИЛИ ИНОЙ СТЕПЕНИ ДРУГОЕ. ГЛАВНОЕ В ОКРУЖЕНИИ СОЗНАНИЯ УМСТВЕННОГО.

В этой схеме используются красный (положительное) и синий (отрицательное) цвета и их градиентная граница соединения (нейтральное) для объединения и разграничения смысловых блоков понятий. Ощущение, если его не исследовать, кажется имеющим три вида — страдание, удовольствие и индифферентность. Если следовать привычному восприятию — восприятию этих трех ощущений как отдельных, несмешанных, имеющих отдельные собственные причины, то почему бы не создать причины удовольствия (ведь они всем известны) и не поддерживать их постоянно и таким образом почему бы не достичь вечного, непреходящего, абсолютного счастья (удовольствия) без всяких страданий? Ведь очевидно, что если постоянно поддерживать причины страданий, то страдания будут продолжаться постоянно и никогда не станут удовольствием. В трактате Арьяде-вы «Четырехсотенная» сказано: «Когда блаженство, затянувшись, в обратное, мы видим, переходит, такого не бывает, чтоб, затянувшись, в обратное страданье б перешло». Почему же до сих пор ни одно существо не достигло вечного счастья, просто поддерживая причины счастья? Ведь тогда не нужны были бы никакие учения, философии; всё было бы просто — и нирвана была бы легкодостижимой для всех. Но это не так [13, с. 401].

Всем известно, что, поддерживая причины счастья (удовольствия), мы постепенно снова приходим к страданиям. Но как же так? Ведь причина счастья не может быть причиной страдания, так как счастье и страдание, как мы привычно понимаем, совершенно противоположны; как же они могут иметь одну причину? Еще один странный момент — почему-то чем дольше длится страдание, тем более невыносимее оно становится, а максимальное удовольствие испытывается лишь в начале, а потом, даже если причина усиливается, удовольствие ослабевает и становится новым страданием. Но если удовольствие является самостоятельным, отдельным от страдания, то должно быть как и со страданием — чем дольше, тем больше удовольствия; и тогда мы снова приходим к легкому достижению вечного счастья. Почему же такие странности и почему невозможно так легко достичь вечного счастья?

-

1. С точки зрения природы (относительной дхарматы): если оставить удовольствие как есть, ничего не меняя и поддерживая причину удовольствия (контакт с определенным объектом, доставляющим удовольствие), то оно с течением времени возвращается к своей природе — страданию.

-

2. С точки зрения причины: одна причина (контакт с определенным объектом, доставляющим удовольствие) не может быть причиной и удовольствия, и (последующего) страдания, к которому возвращается удовольствие.

-

3. С точки зрения зависимости: удовольствие всегда зависит от определенного предшествующего ему страдания (очевидного или в виде фоновой неудовлетворенности), без которого определенное восприятие не будет удовольствием, тогда как страдание не зависит от предшествующего ему удовольствия.

-

4. С точки зрения сравнения («пропорции»): если удовольствие и страдание — подлинно отдельные ощущения, входящие в одну категорию «ощущение», то у них должна быть одинаковая функция, определяющая эту категорию, то есть должна быть пропорция — как страдание с течением времени не становится удовольствием, так и удовольствие с течением времени не должно становиться страданием; как удовольствие ощущается максимально в начале, а затем уменьшается и становится страданием, так и страдание должно быть максимальным в начале, а затем уменьшаться и становиться удовольствием, но этого не наблюдается [13, с. 381].

На этих основаниях можно сделать вывод, что удовольствие или блаженство ощущается при переходе из одного страдания в противоположное ему, по сути — при смене контакта с одним объектом на контакт с противоположным объектом. Поэтому такое удовольствие называется страданием пере-мен/viparinamaduhkhata (санскр.)/'gyur ba'i sdug bsngal (тиб.). Если блаженство является страданием перемен, по сути — переходом одного очевидного страда-ния/duhkha duhkhata (санскр.)/sdug bsngal gyi sdug bsngal (тиб.) в противоположное очевидное страдание, что можно сравнить с временным ослаблением страдания, то из этого можно понять, что и промежутки между противоположными восприятиями, когда очевидное страдание, опирающееся на одно из них, не успело проявиться и набрать силу, как это восприятие было заменено на противоположное, или же промежуток между угасанием блаженства и проявлением очевидного страдания — это лишь временное «затишье», которое с каждой секундой приближается к проявлению своей сути — очевидного страдания. Так можно понять, что и эти «затишья» являются страданием. По этому поводу Чже Цонкапа в «Ламрим Ченмо» пишет: «Если, например, полить нарыв или воспаленную язву холодной водой, делается вроде бы получше. Приятные ощущения существ сансары подобны этому; когда они проходят, возникает страдание, поэтому [они названы] страданием перемен. Если воспаленную язву [полить] раствором соли или чем-то едким, то разболится. Именно таковы мучительные ощущения. Как только они возникают, мучаются тело и ум. Большая язва, когда ее не касаются те два (холодная вода или едкое), подобна нейтральным омраченным ощущениям, связанность которых с потенциями скверны [делает] их страданием обусловленности» [15, с. 445].

Таким образом, все наши ощущения по своей сути являются страданиями, мучениями, неудовлетворенностью. Ощущение страдания — это страдание страдания или очевидное страдание, удовольствия — это страдание перемен, а ощущение индифферентности — это страдание санскар, обусловленности/khyab pa 'du byed kyi sdug bsngal (тиб.). Их можно сравнить с горой, у которой очень острая вершина: один склон этой горы — одно страдание из пары («жарко»), другой склон — другое страдание («холодно»). А очень острая вершина, где эти два страдания соединяются, — страдание перемен, кажущееся удовольствием. Сам же массив этой горы — страдание санскар. И мы вынуждены постоянно карабкаться на вершину этой горы в надежде найти там хотя бы маленькую площадку удовольствия, но ее там нет — и мы каждый раз скатываемся вниз по одному из двух склонов.

В сутре «Вхождение во чрево» сказано: «Когда оно (удовольствие) возникает, возникает однако лишь страдание, и когда прекращается, прекращается только страдание». Поэтому чем больше мы предаемся удовольствиям, тем ближе мы к страданиям 1 . Всё, к чему мы так усердно стремимся, чего так старательно добиваемся, причины чего создаем, о чем мечтаем, — лишь страдание, мучение и горесть (если это не связано с Дхармой). Это как игра в пятнашки — как ни двигай пластинки, все равно получается одна и та же комбинация — неудовлетворительность, «тотальная бесперспективность» сансары.

Так называемое «удовольствие, счастье» — как ширма, закрывающая действительное положение — то, что объект, или цель всех стремлений, не связанных с выходом из сансары, — именно переход от одного страдания к другому, переходная точка, перевал. А на ширме, закрывающей это, нарисовано удовольствие. И поэтому кажется, что есть это самое, отличное от страдания, противоположное ему и не связанное с ним удовольствие. По этой причине к стремлению, направленному на эту ширму, подспудно добавляется желание-надежда на длительное или даже непреходящее блаженство, счастье, но это только ширма.

Таким образом, каждое изменение положения или деятельности тела, каждое изменение восприятия является началом нового страдания (мучительности, неудовлетворенности), которое начинается в тот же момент, когда происходит изменение. Например, лег — в тот же момент началось страдание лежания, только сел — в тот же момент началось страдание сидения. И только когда встречаются два противоположных страдания, тогда создается видимость удовольствия. Поэтому все время с неизбежностью приходится менять положение тела, восприятия, деятельность и так далее, насколько позволяет карма — все время суетиться, что наблюдается и в индивидуальном опыте, и в жизни общества.

Если посмотреть в перспективе на будущее, то впереди — уходящая в бесконечность сансары череда сансарных восприятий и ощущений в виде шести потоков — восприятие цветоформ, звуков и так далее, которое сопровождается ощущениями. И все эти ощущения по сути — страдания. Нет и никогда не будет ни одного восприятия, ни одного ощущения (даже из тех, которых очень хочется, которые влекут все помыслы, становясь, может быть, целью жизни, определяют мысли и поведение), в котором можно будет задержаться, остаться и испытывать непреходящее счастье, удовлетворенность, никогда больше не заботясь, не озадачиваясь сменой этого восприятия на другое, на противоположное ему.

Создавая и поддерживая причины удовольствий, мы приходим к страданиям. Но если не создавать этих причин или устранять их, то не будет и тех немногих удовольствий. В трактате Арьядевы «Четырехсотенная» сказано: «Кто не осознал страданий, что тому уход от них? Круговерть — как дом родимый; трудно от нее отречься». И в сутре «Большая игра» задается вопрос: «Муки болезней и сотен недугов изводят существ, как охотники — дичь. Взгляни на сраженных стареньем и хворью. Скажи, как свободы от мук тех достичь?». И в трактате «Речь опровержения четырех ошибочных взглядов» сказано: «Разве счастлив человек, когда, падая с кручи гор, еще летит в воздухе, пока не гибнет? Существа ведь от рожденья мчатся к смерти каждый миг, так какое в это время счастье может быть у них?». Такой подробный разбор текущего положения индивида и установление глобальной проблемы существования переходят в обширное изложение пути к освобождению от всех этих страданий [13, с. 401].

Заключение

За две с половиной тысячелетнюю историю выработана масса способов обучения буддийской философии. Современные реалии требуют современных подходов. Методика составления опорных конспектов, схем и таблиц по теме «Карма» показала свою продуктивность. Помимо академической значимости наша работа приносит и психотерапевтические плоды. Согласно постулатам буддийской философии, квинтэссенцией Дхармы является работа с собственным умом, искоренение в нем всего неблагого, приводящего к личным страданиям и про- блемам окружающих. Понимание глубинных процессов происхождения неблагих явлений в уме, приводящих к нежелательным последствиям, и их искоренение является главной темой буддизма. Практическое применение его постулатов показало свою эффективность за две с половиной тысячелетнюю историю. Буддийская философия дает понимание процессов, происходящих в сознании, реакций на внешние и внутренние раздражители, искоренение неблагого и закрепление в благом. Постижение истинной природы сознания и окружающего мира приводит к равновесию и гармонии, адекватному функционированию в социуме, эффективной эволюции в любой области.

Все вышеизложенное свидетельствует о необходимости продолжения нашей работы в данном направлении, а именно составление опорных конспектов по другим ключевым темам философии северного буддизма.

Список литературы Понятие "карма" в философии северного буддизма

- Далай-лама. Мир тибетского буддизма. Санкт-Петербург, 1996. 467 с. Текст: непосредственный.

- Далай-лама. Буддизм Тибета. Москва, 1991. 389 с. Текст: непосредственный.

- Донец А. М. Базовая система дхармических категорий буддийских философов Центральной Азии. Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2009. 198 с. Текст: непосредственный.

- Донец А. М. Доктрина зависимого возникновения в тибето-монгольской схоластике (развернутое изложение на основе переводов с тибетского учебников Кунчен Чжамьян Шепы «Учение о зависимом возникновении» и «Критическое исследование учения о зависимом возникновении»). Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2004. 268 с. Текст: непосредственный.

- Донец А. М. Проблемы базового сознания и реальности внешнего в дацанской философии. Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2008. 168 с. Текст: непосредственный.

- Донец А. М. Пути сутр и тантр в тибетском буддизме. Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2007. 156 с. Текст: непосредственный.

- Донец А. М. Срединное познание в буддийской традиции Гелуг / ответственный редактор С. П. Нестеркин. Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2016. 329 с. Текст: непосредственный.

- Донец А. М. Структура дхармы в свете принципа срединности. Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2010. 296 с. Текст: непосредственный.

- Донец А. М. Учение об истине в философии школы мадхьямика-прасангика традиции Гелуг. Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2012. 408 с. Текст: непосредственный.

- Донец А. М. Учение о верном познании в философии мадхьямики-прасангики. Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2006. 251 с. Текст: непосредственный.

- Йонзин Пуржог Чамба Гьяцо. Изложение «Собрания [учебных] тем», раскрывающее смысл трактатов по [теории] верного познания, называемое «Чудесный ключ для пути доказательств» / перевод с тибетского И. Л. Кучина. URL: http://buddhismrevival. ru/teachings (дата обращения: 20.03.2022). Текст: электронный.

- Ра Сонам Вангьял. Лучи солнечного света собрания [тем] коренных текстов / перевод с тибетского И. Л. Кучина. URL: http://buddhismrevival.ru/teachings (дата обращения: 20.03.2022). Текст: электронный.

- Кучин И. Л. Дхарма. Пермь, 2017. 872 с. Текст непосредственный.

- Музафарова Н. Р. Традиции изобразительного искусства северного буддизма. Чусовой, 2021. 186 с. Текст: непосредственный.

- Чже Цонкапа. Большое руководство к этапам пути пробуждения: в 2 т. Санкт-Петербург, 2020. 896 с. Текст: непосредственный.

- Кунчен Чжамьян Шепа. Превосходное объяснение толкования восьми предметов [и] семидесяти смыслов, называемое изречением уст непобедимого Учителя [Майтрейи], украшающее шею обладателей ясного ума» (сокращенно — «Семьдесят смыслов», «Дон дун чу») / перевод с тибетского И. Л. Кучина. URL: http://buddhismrevival.ru/teachings (дата обращения: 18.04.2022). Текст: электронный.

- Кунчен Чжамьян Шепа. Золотое ожерелье прекрасных учений, проясняющих некоторые наставления [относительно] ума [и] ведения / перевод с тибетского И. Л. Кучина. URL: http://buddhismrevival.ru/teachings (дата обращения: 18.04.2022). Текст: электронный.

- Кедруб Чже. Трактат, полностью разъясняющий истинную суть глубокой пустоты, под названием «Открывающий глаза счастливцев» / перевод с тибетского И. Л. Кучина. URL: http://buddhismrevival.ru/teachings_ (дата обращения: 18.04.2022). Текст: электронный.

- Сэ Нгаванг Таши. Ожерелье знатоков, полностью исполняющее чаянья счастливцев / перевод с тибетского И. Л. Кучина. URL: http://buddhismrevival.ru/teachings (дата обращения: 20.04.2022). Текст: электронный.