Понятие особо охраняемых территории и объектов

Автор: Сивков Д.Е.

Журнал: Антропогенная трансформация природной среды @atps-psu

Рубрика: Сохранение природной среды. Особо охраняемые природные территории

Статья в выпуске: 3, 2017 года.

Бесплатный доступ

Особо охраняемые территории и объекты - одна из форм охраны окружающей среды. Они создаются для сохранения экосистем и видов биоты в состоянии, наиболее близком к природному, сохранению генофонда растений и животных, а также ландшафтов - как эталонов природы, в научных и образовательных целях. В сообщении рассмотрены научные представления Н. Ф. Реймерса и ряда других современных ученных о территориях с природоохранными ограничениями.

Охраняемая природная территория, особо охраняемая территория и объекты

Короткий адрес: https://sciup.org/147229969

IDR: 147229969 | УДК: 502.13

Текст научной статьи Понятие особо охраняемых территории и объектов

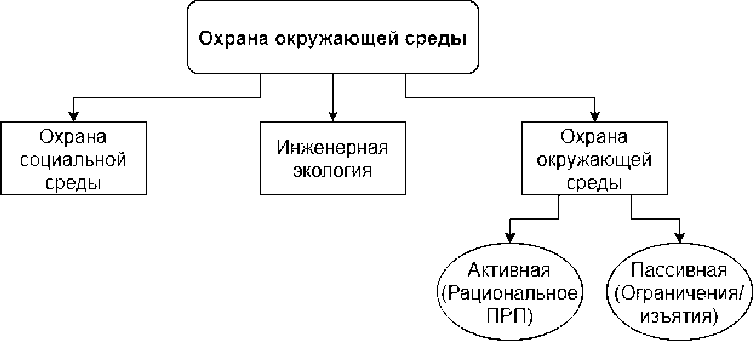

Система охраны окружающей среды по Н.Ф. Реймерсу [4] может быть разделена на несколько блоков: охрана социальной среды, инженерная экология и собственно охрана окружающей среды (рис. 1).

Охрана окружающей среды может проявляться в двух видах: активная и пассивная охрана. К активной

охране окружающей среды можно

рациональное мероприятия

природопользование,

отнести то есть

использование и восстановление природных ресурсов. К пассивной охране окружающей среды можно отнести изъятие из хозяйственного использования определенных территорий и акваторий или ограничение на них хозяйственной деятельности [7-14].

В 70-е годы Н.Ф. Реймерс сформулировал термин территория особо охраняемая. Территория особо

охраняемая

это пространство (акватория,

направленные на рациональное

территория), выделяющаяся ценностью находящихся

в его пределах объектов и происходящих явлений природного и антропогенного характера (ценных экосистем, гейзеров, памятников садово-паркового искусства, инженерных сооружений и тому

Рис. 1. Система охраны окружающей среды по Н.Ф. Реймерсу

Дальнейшее развитие научных представлений Н.Ф. Реймерса были представлены в работах ряда современных ученных. Термин, введенный в 70-е годы, претерпел изменение и стал звучать как охраняемая природная территория (ОПТ).

Появление более общего понятия - охраняемая природная территория, без подчеркивания «особого» режима охраны, связано с потребностью резервирования более или менее «природных» и «полуприродных» земель в хозяйственно освоенных регионах среди «культурных», а чаще «акультурных» ландшафтов [3].

Можно сказать, что ОПТ стала синонимом территории, выведенной из интенсивного хозяйственного использования и оберегаемой от этого в дальнейшем. По сути, это земли «экологического фонда» на разных уровнях землепользования: глобальном, региональном и локальном[1,2].

Принято считать, что на ОПТ накладываются экологические нормативы (ограничения), регламентирующие состояние окружающей среды и допустимое воздействие на нее.

Кроме научной литературы можно встретить определение охраняемой природной территории в проекте концепции системы охраняемых природных территорий, предложенной Всемирным фондом дикой природы. Охраняемые природные территории (ОПТ) - природные территории, выделенные в целях охраны природы, для которых установлен особый режим природопользования и охраны (особо охраняемые природные территории, леса различных категорий защитности, особо защитные участки леса, водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, защитные участки, выделенные для охраны объектов животного мира, природные ландшафты в границах историко-культурных музеев-заповедников, зарезервированные территории, земли противоэрозионных, пастбищезащитных и полезащитных насаждений, иные земли, выполняющие природоохранные функции и подобное) или положительно воздействующее на окружающее пространство (лесная полоса зеленая зона и тому подобное) [4].

отнесенные к землям природоохранного назначения и ДР ) [5].

Более сжато можно сказать, что ОПТ представляют собой территории, где режим ограничений природопользования разработан не специально, а «по шаблону», а границы определяются по общим нормативным актам.

Природоохранные (экологические) ограничения накладываются на земли с особым правовым статусом, ограничивающим или запрещающим на них деятельность человека.

Правой статус всех земель в Российской Федерации закреплен в Земельном кодексе. В первоначальном Земельном кодексе 1968 принятом в СССР юридически не выделялась такая категория земель, лишь с принятием в 1991 Земельного кодекса РСФСР (земли природоохранного, природнозаповедного, оздоровительного, рекреационного и историко - культурного назначения), а затем в 2001 Земельного Кодекса РФ (земли особо охраняемых территорий и объектов) данная категория земель получила свой правовой статус. Юридическое значение этих земель состоит в том, что, признав земли особо охраняемых территорий в качестве отдельной категории, Кодекс установил их правовой режим и ограничил возможности их изъятия для иных целей.

Согласно Земельному кодексу в составе земель Российской Федерации по целевому назначению выделяется категория земель особо охраняемых территорий и объектов. Это земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историкокультурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим [6].

К этой категории относя земли:

-

• Особо охраняемые природные территории;

-

• Природоохранного значения;

-

• Рекреационного значения;

-

• Историко-культурного значения;

-

• Особо ценные земли.

Изучив представления различных авторов о территориях с природоохранными ограничениями, можно сказать, что особо охраняемые территории и объекты - это территории, правовой статус которых закреплён Земельным кодексом РФ и на которые накладываются различные природоохранные (экологические) ограничения. Данные территории должны выполнять ряд средозащитных и средообразующих функций и удовлетворять духовные, биологические, эстетические и иные потребности граждан. Основную долю этих территорий составляют земли, имеющие важное экологическое значение.

Данное определение можно считать наиболее удачным из всех выше представленных, так как в нем отражены как правовые, так и экологические основы.

Список литературы Понятие особо охраняемых территории и объектов

- Cоболев Н. А. Предложения к концепции охраны и использования природных территорий // Охрана дикой природы. 1999. № 3(14). С. 20–24.

- Волков Ю.В. Современные подходы и основные понятия территориальной охраны природы // Известия Саратовского университета. 2012. Т.12 Сер. Науки о Земле, вып. 2. С.3-10.

- Исаченко А.Г. Ландшафтоведение и физико-географическое районирование: учебник. М.: Высшая школа, 1991. 366 с.

- Реймерс Н. Ф. Природопользование: словарь-справочник. М., 1990. 637 с.

- Концепции развития систем охраняемых природных территорий в Российской Федерации, разработанная Всемирным фондом дикой природы (Проект): Рабочие материалы. М., 2003. 15 с.

- Земельный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: Федер. закон от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

- Бузмаков С.А. Актуальные вопросы антропогенной трансформации экосистем // Антропогенная трансформация природной среды. 2011. № 1. С. 11-16.

- Бузмаков С.А. Концепция антропогенной трансформации экосистем для решения задач по восстановлению и сохранению природной среды // Антропогенная трансформация природной среды. 2010. Т. 1. № 1. С. 12-19.

- Бузмаков С.А. Проблемы изучения антропогенной трансформации природной среды// Антропогенная трансформация природной среды. 2014. № 1. С. 17-24.

- Бузмаков С.А. Проблемы формирования концептуальных представлений об окружающей среде // Антропогенная трансформация природной среды. 2016. № 2. С. 10-19.

- Бузмаков С.А., Воронов Г.А. Основные подходы в определении качества окружающей среды // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2016. Т. 18. № 2-2. С. 587-590.

- Бузмаков С.А., Санников П.Ю. Перспективы создания сети особо охраняемых природных территорий г. Перми // Вестник Удмуртского университета. Серия Биология. Науки о Земле. 2012. № 6-3. С. 14-22.

- Санников П.Ю., Бузмаков С.А. Перспективы развития сети особо охраняемых природных территорий Пермского края / монография / Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «ПГНИУ». Пермь, 2015.

- Санников П.Ю., Бузмаков С.А. Развитие сети особо охраняемых природных территорий для сохранения географического разнообразия Пермского края // Вестник Удмуртского университета. Серия Биология. Науки о Земле. 2015. Т. 25. № 4. С. 22-34.