Поперечная релаксация ядерной спиновой системы в литий-цинковом феррите при разных мощностях возбуждения

Автор: А. В. Худяков, И. В. Плешаков, Я. А. Фофанов, Ю. И. Кузьмин

Журнал: Научное приборостроение @nauchnoe-priborostroenie

Рубрика: Физика приборостроения

Статья в выпуске: 1 т.30, 2020 года.

Бесплатный доступ

В работе приводятся результаты экспериментов по наблюдению поперечной релаксации магнитных моментов ядер 57Fe при возбуждении эхо-сигналов в литий-цинковом феррите радиочастотными импульсами разной мощности. Установлено, что в достаточно широком интервале мощностей время поперечной релаксации остается приблизительно постоянным, несколько изменяясь только при существенном уменьшении уровня возбуждения. Показано, что особенности поведения регистрируемого отклика связаны со спецификой наблюдения ядерного магнитного резонанса в доменных границах.

Ядерный магнитный резонанс, спиновое эхо, время поперечной релаксации, магнитные материалы, nuclear magnetic resonance, spin echo, transverse relaxation time, magnetic materials

Короткий адрес: https://sciup.org/142221535

IDR: 142221535 | УДК: 539.143.43 | DOI: 10.18358/np-30-1-i2226

Фрагмент статьи Поперечная релаксация ядерной спиновой системы в литий-цинковом феррите при разных мощностях возбуждения

Выполненные нами измерения показывают, что в том диапазоне мощностей радиочастотного магнитного поля, которые относятся к возбуждению ЯМР в доменных границах, значительного изменения времени поперечной ядерной (спиновой) релаксации 57Fe в литий-цинковом феррите не происходит. Некоторое уменьшение T2 регистрируется при дальнейшем снижении мощности возбуждения и приближении к границе исследованного диапазона.

Текст научной статьи Поперечная релаксация ядерной спиновой системы в литий-цинковом феррите при разных мощностях возбуждения

Ядерный магнитный резонанс (ЯМР), регистрируемый по сигналу спинового эха, может быть использован для изучения магнитоупорядоченных веществ, и в частности таких важных материалов электроники, как ферриты [1–4]. Физические процессы в спиновой системе характеризуются, как известно, продольным T 1 и поперечным (или спин-спиновым) T 2 временами релаксации. Первое относится к процессу восстановления термодинамического равновесия системы, а гораздо более короткое и более сложное по механизмам поперечное описывает расфазировку изохромат в плоскости, перпендикулярной постоянному магнитному полю. Нахождение обоих этих параметров представляет одну из задач радиоспектроскопии.

Время T2, определяемое в магнитных материалах по зависимости амплитуды двухимпульсного эхо-сигнала от задержки между возбуждающими его радиочастотными (РЧ) импульсами, может зависеть от их мощности. Теоретическое объяснение этого факта обычно связывают с наличием доменных границ: основная идея здесь состоит в том, что в границах возбуждаются w-магноны, оказывающие дополнительное влияние на процессы расфазировки [2]. Экспериментальные данные, относящиеся к этой области, достаточно разрозненны, хотя и очевидно, что при использовании ЯМР для исследования магнетика влияние w-магнонов должно быть принято во внимание. Целью настоящей работы было проведение опытов по измерению времени поперечной релаксации ядер 57Fe при различных уровнях возбуждения спиновой системы широко использующегося в технике литий-цинкового феррита.

ОБРАЗЕЦ И МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА

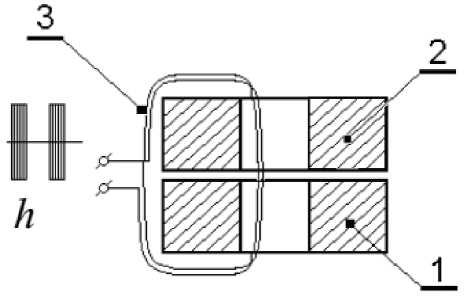

Образец представлял собой поликристалличе-ское соединение состава Li 0.425 Fe 2.425 Zn 0.15 O 4 в виде керамики, спеченой в форме колец, на которые наматывалась катушка, входящая в состав колебательного контура, настроенного на частоту ЯМР, и являющаяся одновременно возбуждающей и приемной. Материал был обогащен изотопом 57Fe до 85 % для увеличения сигнала. Электронное оборудование представляло собой стандартный импульсный радиоспектрометр, созданный для наблюдения ЯМР в магнитоупорядоченных материалах, т.е. такой, в котором генерируются РЧ-импульсы малой мощности и отсутствует внешнее постоянное магнитное поле. Схема эксперимента дана на рис. 1, дополнительные пояснения можно найти в нашей ранней работе [5]. Измерения выполнялись при комнатной температуре.

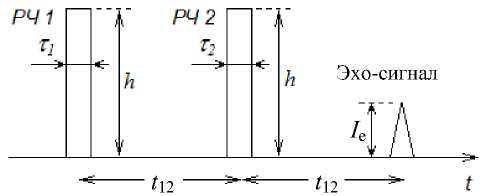

Два РЧ-импульса с несущей частотой 68 МГц подавались на образец через аттенюатор, с помощью которого осуществлялась регулировка их величины (подавление, ослабление), характеризуемая значением P (дБ). После поступления возбуждающих импульсов регистрировался эхо-сигнал (отклик) спиновой системы ядер 57 Fe. Временн а я диаграмма импульсной последовательности и отклика показана на рис. 2, на котором также видны используемые далее основные обозначения. Все эксперименты проводились при длительности

Рис. 1 . Геометрия эксперимента [5].

1 и 2 — ферритовые кольца, составляющие образец (показаны в сечении); 3 — катушка возбуждения, на ее зажимах изображены РЧ-импульсы, создающие внутри образца переменное поле h

Рис. 2 . Временная диаграмма возбуждающей импульсной последовательности и эхо-сигнала.

Амплитуды импульсов показаны как амплитуды радиочастотного поля h внутри катушки

возбуждающих импульсов τ 1 = τ 2 = 2 мкс, задержка t 12 изменялась в пределах нескольких сотен мкс.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

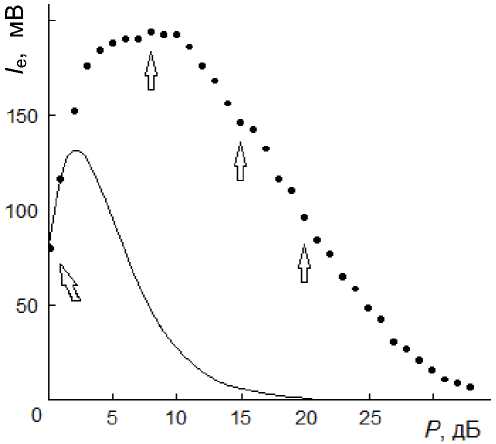

Результаты экспериментов представлены на рис. 3 и 4. Видно, что зависимость амплитуды эхо-сигнала от ослабления имеет характерную форму с прохождением кривой I e ( P ) через максимум при достижении оптимального уровня возбуждения (рис. 3). Похожее наблюдается и в немагнитных веществах, причем для них эксперимент хорошо совпадает с простой теорией, поскольку здесь такой фактор, как коэффициент усиления РЧ-поля η , отсутствует. В магнетиках коэффициент усиления есть, и он имеет значительный разброс, что особенно сильно проявляется в доменных границах. Амплитуда сигнала в них описывается выражением

Ie = I0 sin(γηhτ1) sin2(γηhτ2 / 2) exp(–2t12 / T2), где I0 — постоянная, h — амплитуда возбуждающего радиочастотного поля, а γ — гиромагнитное отношение [3]. Очевидно, что угол поворота ядер-ной намагниченности γηhτ также будет иметь разброс, и результирующий отклик должен быть получен интегрированием приведенного выражения [6]. Можно положить, однако, что разброс η внутри домена незначителен по сравнению с тем, который имеется в доменной границе, и тогда полный эхо-сигнал есть сумма единственной функции приведенного выше вида и более сложной кривой.

Поскольку величина η в доменных границах значительно больше, чем в доменах, отклики от этих подсистем по мощности возбуждения в принципе могут быть достаточно хорошо разделены.

В нашем случае подгонка функции I e к экспериментальным данным наилучшим образом выполнялась при тех значениях P , которые соответствовали большим значениям амплитуды РЧ-поля, действующего на ядра, причем именно в этой области получались такие значения углов отклонения, которые имеют физический смысл ( γη h τ < 2π). На рис. 3 в логарифмической шкале приведена расчетная кривая, сравнение которой с экспериментом показывает, что сигнал от доменов не относится к основному массиву данных и даже максимум отклика обеспечивается в основном ядрами, находящимися в границах. Это подтверждается результатами других работ, использовавших тот же образец [7–9]. (Определенный вклад доменов может существовать при P < 5 дБ.)

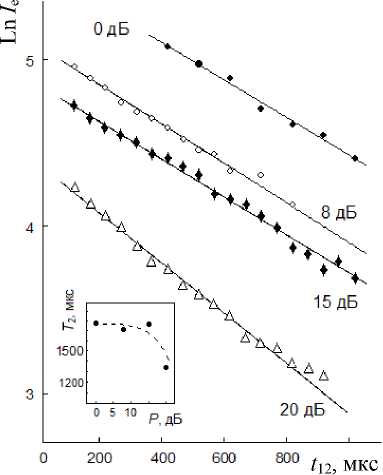

На рис. 4 в логарифмическом масштабе показаны экспериментальные зависимости I e ( t 12 ) при разных уровнях возбуждения. Хорошо видно, что на протяжении исследованных интервалов t 12 сохраняется явно выраженный экспоненциальный характер этих зависимостей. На вставке на рис. 4 показано поведение времени поперечной релаксации в зависимости от величины ослабления импульсов. Время T 2 определялось с помощью зависимостей I e ( t 12 ) по спаду эхо-сигнала с увеличением t 12 . При этом значения P соответствуют точкам на кривой I e ( P ), отмеченным стрелками на рис. 3.

Рис. 3 . Зависимость амплитуды эхо-сигнала от величины P ослабления радиочастотных импульсов.

Сплошная линия — расчет по формуле для I e , точечная линия — эксперимент. Стрелками отмечены те значения P , при которых выполнены измерения времени релаксации

Рис. 4 . Зависимости нормированной амплитуды эхо-сигнала от времени задержки между радиочастотными импульсами при разных уровнях возбуждения.

Точки — эксперимент, сплошные линии — экспоненциальные функции. На вставке приведено поведение времени релаксации в зависимости от величины ослабления импульсов

Основной результат проведенных экспериментов заключается, таким образом, в наблюдении приблизительно постоянной скорости поперечной релаксации при изменении мощности возбуждения в достаточно широком (до 15–20 дБ) интервале. Действительно, описать особенности поведения сигналов тем, что разным P соответствуют разные механизмы (процессы), представляется проблематичным, поскольку, согласно сказанному выше, наблюдаемый нами сигнал эха должен быть отнесен главным образом к доменным границам,

Можно предположить, что наблюдающееся при P = 20 дБ уменьшение T 2 связано с переходом к преимущественному возбуждению доменных границ другого типа. Однако отметим, что для по-ликристаллического материала с большим разбросом параметров кристаллитов и вытекающим из этого широким распределением величины η данное утверждение является определенного рода упрощением. Несколько необычным выглядит сам эффект уменьшения времени релаксации при уменьшении уровня возбуждения. В целом этот эффект, конечно, мог бы быть объяснен различиями в характеристиках границ, хотя это, безусловно, нуждается в дальнейшем изучении.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выполненные нами измерения показывают, что в том диапазоне мощностей радиочастотного магнитного поля, которые относятся к возбуждению ЯМР в доменных границах, значительного изменения времени поперечной ядерной (спиновой) релаксации 57Fe в литий-цинковом феррите не происходит. Некоторое уменьшение T 2 регистрируется при дальнейшем снижении мощности возбуждения и приближении к границе исследованного диапазона.

Работа выполнена в рамках Государственного задания № 075-00780-19-02 (тема № 0074-2019-0007) Министерства образования и науки РФ.

Список литературы Поперечная релаксация ядерной спиновой системы в литий-цинковом феррите при разных мощностях возбуждения

- Туров Е.А., Петров М.П. Ядерный магнитный резонанс в ферро- и антиферромагнетиках. М.: Наука, 1969. 260 с.

- Куркин М.И., Туров Е.А. ЯМР в магнитоупорядоченных веществах и его применения. М.: Наука, 1990. 244 с.

- Петров М.П. Электронно-ядерные взаимодействия // Физика магнитных диэлектриков. Л.: Наука, 1974. С. 177–283.

- Нестеров М.М., Плешаков И.В., Фофанов Я.А. Информационно-физические свойства нестационарных откликов в системах обработки импульсных сигналов // Научное приборостроение. 2006. Т. 16, № 2, С. 3–21. URL: http://iairas.ru/mag/2006/abst2.php#abst1

- Плешаков И.В., Голощапов С.И., Кузьмин Ю.И., Паугурт А.П., Фофанов Я.А., Дудкин В.И., Клёхта Н.С., Явтушенко А.И. Анализ поведения сигнала ядерного спинового эха в намагничиваемом феррите // Научное приборостроение. 2012. Т. 22, № 3, С. 61–68. URL: http://iairas.ru/mag/2012/abst3.php#abst10

- Кузьмин В.С., Колесенко В.М., Борботко Е.П. Сигнал двухимпульсного ядерного эха в магнитоупорядоченных средах // Физика твердого тела. 2008. Т. 50, № 11. С. 2043–2049. DOI: 10.1134/S1063783408110218

- Плешаков И.В., Попов П.С., Кузьмин Ю.И., Дудкин В.И. Изучение пиннинга доменных границ магнитоупорядоченного материала методом ядерного магнитного резонанса // Письма в ЖТФ. 2016. Т. 42, № 2. С. 9–15. DOI: 10.1134/S1063785016010296

- Плешаков И.В., Попов П.С., Кузьмин Ю.И., Дудкин В.И. Эффект мультиплексирования при воздействии на рабочее вещество спинового эхо-процессора импульсами магнитного поля // Известия ВУЗов. Радиофизика. 2016. Т. 59, № 2. С. 180–188. DOI: 10.1007/s11141-0169686-6

- Плешаков И.В., Попов П.С., Дудкин В.И., Кузьмин Ю.И. Cпиновый эхо-процессор в устройствах функциональной электроники: управление откликами при обработке многоимпульсных последовательностей // Радиотехника и электроника. 2017. Т. 62, № 6. С. 561–565. DOI: 10.1134/S1064226917060171