Поперечно ориентированная гробница в храме на Пятницком ручье в Смоленске и ее аналоги

Автор: Седов вЛ. В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Славяно-русские древности

Статья в выпуске: 251, 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье публикуется поперечно ориентированная (по оси север - юг)гробница из плинфы, пристроенная к западной стене недавно открытого в Смоленске древнерусского храма второй половины XII в., названного храмом на Пятницком ручье. Редкая ориентация этой гробницы и погребений в ней связана с тем, что гробница примыкала к западной стене храма, то есть архитектура здесь преобладала над погребениями. В статье приводятся сведения о десятках погребений в аркосолиях и гробницах, расположенных в западных стенах самих храмов и их галерей, имеющих ориентацию по оси север - юг. В древнерусской архитектуре такие погребения датируются XII - началом XIII в. Эти поперечно ориентированные погребения и их саркофаги и аркосолии связаны с византийской традицией. Погребения, саркофаги и аркосолии с ориентацией север - юг датируются на византийском материале X -началом XIV в. Такие погребения представляют собой особую линию, в которой архитектура возобладала над обрядом.

Древняя русь, византия, архитектура, погребения, ориентация погребений, каменные церкви, аркосолии, гробницы из плинфы, византийскаяи древнерусская традиция

Короткий адрес: https://sciup.org/143164054

IDR: 143164054

Текст научной статьи Поперечно ориентированная гробница в храме на Пятницком ручье в Смоленске и ее аналоги

В 2013 г. в Смоленске на участке у Краснофлотской улицы был открыт новый памятник древнерусского зодчества, каменный храм, датированный серединой – второй половиной XII в. и названный храмом на Пятницком ручье (в отличие от Пятницкой церкви, расположенной на другой стороне того же ручья). Результаты раскопок этого храма пока опубликованы только в виде тезисов ( Седов , 2013. С. 520; 2015. С. 86–88.).

Храм на Пятницком ручье принадлежал к типу четырехстолпных и, вероятно, трехабсидных и одноглавых храмов, довольно широко распространенному в архитектуре Поднепровья середины – второй половины XII в. Он был построен из плинфы с размерами 3,5-4,5 х 20 х 28-29 см в равнослойной технике кладки http://doi.org/10.25681/IARAS.0130-2620.251.260-277

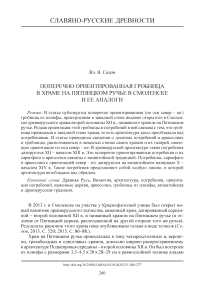

Рис. 1. Погребение 41 и плинфяная гробница у западной стены церкви на Пятницком ручье. Вид с запада и сверху на серо-розовым известково-цемяночном растворе. Стены храма внутри не имели лопаток, отвечающих крестообразным столбам, а на фасадах углы традиционно были выделены обходящими угол лопатками, а средние прясла каждого фасада были обрамлены лопатками с наложенными на них полуколоннами.

В храме на Пятницком ручье было устроено несколько заметных, по всей видимости, ктиторских погребений. Так, в процессе расчистки развала южной стены храма поблизости от внутреннего юго-западного угла были обнаружены остатки днища аркосолия, арочной ниши для погребения в стене. Сохранилась лишь восточная часть аркосолия с двумя углами, на высоту 2–3 рядов кладки; на дне в этой части было обнаружено несколько костей, сохранившихся от погребения, получившего номер 1. Погребение 1 принадлежит взрослому человеку, скорее мужчине (определение И. К. Решетовой). Можно предположить, здесь были погребены останки ктитора храма.

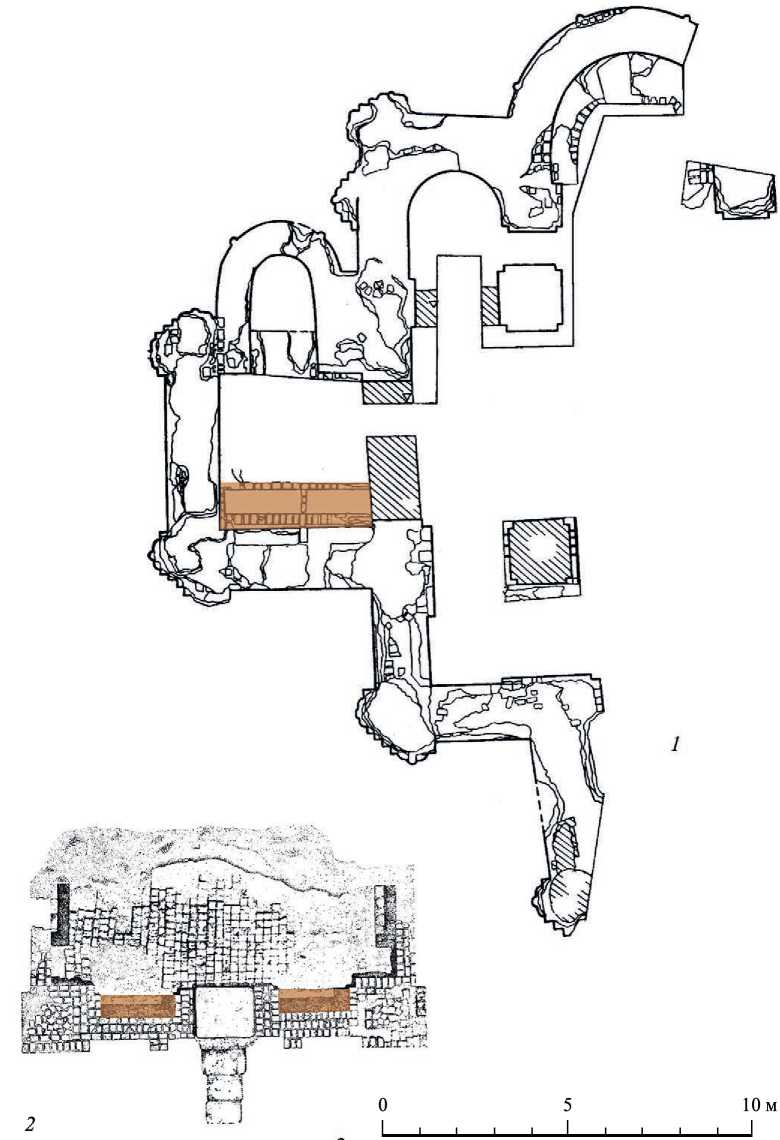

Важной находкой стало обнаружение гробницы у западной стены храма на Пятницком ручье. Это небольшое сооружение, представляющее собой П-образную конструкцию из плинфы, приложенную снаружи к западной стене храма в районе крайнего южного прясла этой стены (рис. 1). Эта гробница, которую можно отнести к типу подпольных кирпичных (плинфяных) саркофагов домонгольского времени, была сложена из плинфы размерами 4-4,5 х 18,5-19,5 х 26,5-27 см в «полкирпича» на известково-цемяночном растворе. Сохранилось минимум 4 ряда кладки стен гробницы. Отсутствие у сооружения какого-либо фундамента (нижний ряд плинфы поставлен прямо на грунт)

подтверждает мысль о том, что оно вряд ли имело значительную высоту и представляло собой, скорее всего, некое подобие саркофага, не возвышавшегося над землей (рис. 2).

Судя по взаиморасположению найденных внутри гробницы погребений, она была поставлена над детским погребением 40. При этом в нее практически полностью включено и пятно несколько более раннего и лежащего немного ниже женского погребения 41, однако при сооружении гробницы ее южная стенка оказалась поставлена «на ноги» данного погребения. Это может означать, что это была гробница, устроенная скорее как надгробное сооружение, и что поставлена над двумя погребениями сразу.

Нужно сказать, что стенки гробницы сползли в ров, вырытый в XVI в. западнее храма. Погребение 40 расположено на отметках -195–208, оно принадлежало младенцу (определение И. К. Решетовой). Костяк лежал в вытянутом положении на спине. Ориентация – северная (по храму). Череп раздавлен. Кости рук смещены. Кости голени и стоп не сохранились. Находок при расчистке погребения не обнаружено.

Погребение 41 расположено на более низких отметках: -226–231. Это значит, что оно совершено раньше, чем погребение 40. Ориентировка погребения 41 северная (вдоль западной стены храма), оно расположено внутри усыпальницы, в западной ее половине, погребение принадлежит женщине 35–45 лет (определение И. К. Решетовой). Погребенная лежит на спине в вытянутом положении. Кости очень плохой сохранности, череп раздавлен. Фрагменты ребер и костей рук перемешаны. Кости нижних конечностей перебиты. Погребение безынвен-тарное.

Судя по всему, сначала было совершено погребение женщины (41), потом был погребен ребенок, возможно ребенок погребенной женщины (погребение 40). Когда сооружали гробницу, то стенку ее возводили приблизительно (возможно, поэтому у гробницы нет дна) над погребениями: если погребение 40 вошло внутрь гробницы, то южная стенка гробницы встала на костях ног погребения 41. Западная стенка гробницы частично разрушена более поздним погребением 42, имеющим обычную ориентацию и, очевидно, совершенным намного позже.

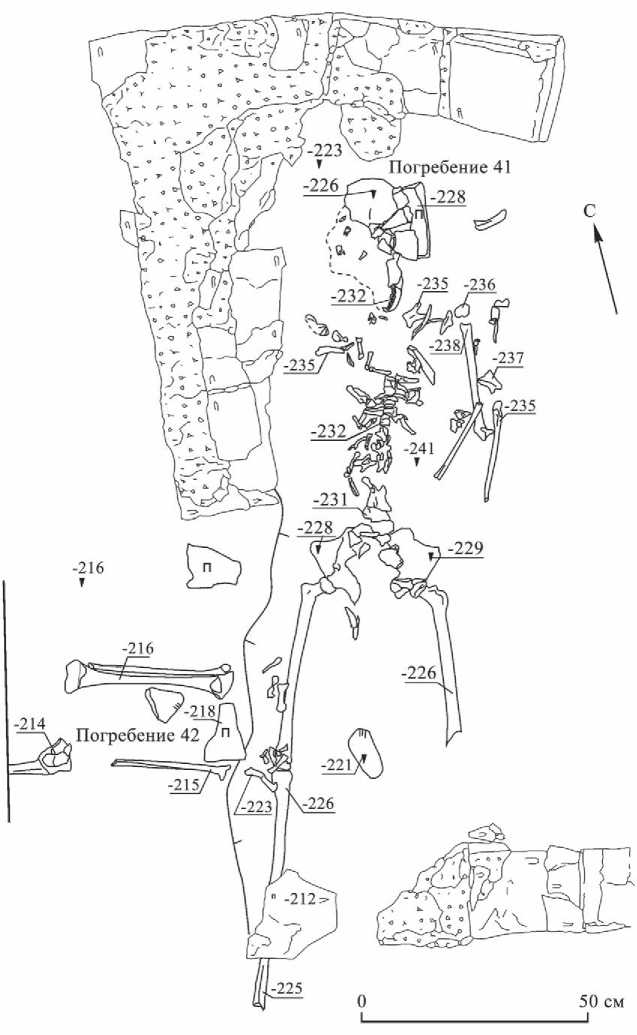

Гробница у западной стены храма была построена некоторое время спустя после строительства самого храма (рис. 3: 1 ): об этом свидетельствует не столько то, что она была приложена к западной стене церкви без перевязки, сколько разница в размерах плинф. Напомним, что храм сложен из плинф с размерами 3,5-4,5 х 20 х 28-29 см, тогда как размеры плинф гробницы 4-4,5 х 18,5-19,5 х 26,5-27 см, то есть несколько меньше и относятся, по всей видимости, к несколько более позднему времени. С другой стороны, размеры плинф, из которых сложены галереи церкви на Пятницком ручье, еще меньше, 3-3,5 х 20 х 26 см. Если следовать таблице, соотносящей размеры плинф Смоленска и датировку смоленских памятников ( Воронин, Раппопорт , 1979. С. 378–379), то можно заключить, что галереи храма на Пятницком ручье были построены в начале XIII в., сам храм был сооружен во второй половине XII в., а гробница – немногим позже, в самом конце XII в.

Сам по себе тип подпольной плинфяной гробницы известен в Южной Руси и в самом Смоленске, есть примеры таких гробниц и в Новгороде ( Iвакiн , 2008;

Рис. 2. План погребения 41 и плинфяной гробницы над ним

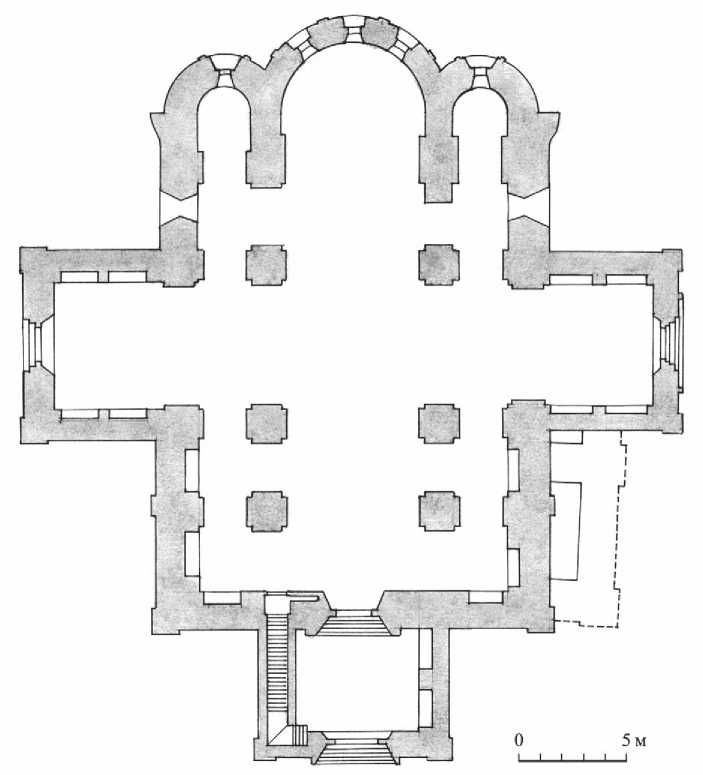

Рис. 3. Планы смоленских церквей второй половины XII в.

1 – церковь на Пятницком ручье с показанием аркосолия и гробницы; 2 – церковь Василия на Смядыни с показанием погребения в аркосолиях (по И. Ф. Борщевскому)

Панова , 2004. С. 94–97; Седов , 2016). Но поворот оси гробницы на 180 градусов, делающий ориентацию погребения поперечной, насколько мы знаем, был достаточно редок. Такой поворот, очевидно, был вызван тем, что желание быть похороненным в церкви было важнее, чем прямое следование обряду, а потому соседство с западной стеной, присоединенность к ней гробницы сделали обычную ориентацию запад – восток не столь существенной, заменив ее на ориентацию север – юг (погребенный был обращен ногами на север, туда же, вместо востока, был обращен взгляд погребенного в момент воскресения). Здесь присутствует определенная небрежность в отношении обряда, предполагавшего обращение погребенного в направлении на восток, собственно то, что и называется ориентацией. Это было возможно, повторимся, только в тех случаях, когда сама архитектура храма предполагала некоторую свободу обращения с обрядом: погребенный покоится в храме (или вплотную к храму, как в нашем случае), в западной стене или у нее, а потому некоторая такая свобода ориентации становится возможной.

Обратим внимание на так называемую церковь Василия в Смядынском монастыре в Смоленске, которая своей архитектурой представляет близкий аналог церкви на Пятницком ручье: на одном из чертежей, показывающих результаты раскопок этого храма И. Ф. Борщевским в 1909 г. (рис. 3: 2), показаны погребения в двух аркосолиях (Воронин, Раппопорт, 1979. С. 151–162. Рис. 72 на с. 154), причем если погребение в аркосолии в южной стене имеет обычную ориентацию, то скелет погребенного в аркосолии в западной стене развернут так, что возникает ориентация север – юг, поперечная: головой на север и ногами на юг (так же, как в погребениях 40 и 41 в церкви на Пятницком ручье). Погребения, вероятно ктиторские, в храмах на Пятницком ручье и Василия на Смядыни образуют схожие группы, с той только разницей, что если в южной стене у этих памятников расположены одинаковые аркосолии, то в западной стене у церкви Василия сразу был сделан аркосолий, а в церкви на Пятницком ручье чуть позже в этом месте с внешней стороны пристроили гробницу.

Топографией погребений в древнерусских храмах начал заниматься Н. А. Макаров ( Макаров , 1980), позднее автор данной статьи попытался осветить влияние погребений на архитектурные формы зданий и также коснулся топографии ( Седов , 2003). Но на поперечно ориентированные погребения до сих пор не обращали отдельного и пристального внимания. Исключение составляет работа Т. Д. Пановой, описавшей подобную практику в погребениях внутри церквей и сделавшей вывод о том, что «устройство аркосолиев, при погребении в которых нарушался принцип ориентации христианского погребения, было достаточно распространенным явлением в храмах-усыпальницах древнерусских центров, особенно в XII–XIII вв.» ( Панова , 2004. С. 54–56). Отметим, что в этой работе тема погребений с поперечной ориентацией была лишь намечена, а, кроме того, к нескольким примерам из домонгольской архитектуры был ошибочно добавлен аркосолий в западной стене церкви на Церковщине в Киеве конца XII – начала XIII в. Этот храм раскопан на уровне низа стен, археологически аркосолий не зафиксирован, он изображен только на гипотетической реконструкции ( Харламов , 1985. С. 116–119). Не является аркосолием и ниша, названная аркосолием, в западной церкви Лазаря в Новгороде (этот храм середины XV в. здесь датируется XIV в., аркосолий в западной стене расположен уже на втором уровне и является неглубокой арочной нишей для сидения – Седов , 1993).

Нам неизвестны древнерусские тексты, регламентирующие ориентацию погребений. В трактате епископа Гийома Дюрана из Менда «Обиход божественной службы» (вторая половина XIII в.) содержится прямое указание на ориентацию погребенного: «Debet autem quis sic sepeliri, ut capite ad occidentem posito, pedes dirigat ad orientem, in quo quasi ipsa positione orat, et innuit quod promptus est, ut de occasu festinet ad ortum, de mundo ad speculum», что в переводе с латыни1 будет: «Умерший должен быть похоронен таким образом, что голова расположена с запада, ноги направлены на восток, и тем самим он словно молится своей позицией, и делает знак, что он готов спешить с запада на восток, из мира к вечности» (Durandus Gulielmus, 1568, Liber VII, 39. P. 616; издание на французском: Durand Guillaume de Mende, 1854. T. V, 38. P. 113; Арьес , 1992. С. 46.).

В нашей статье поставлена задача – собрать по возможности все известные сведения о поперечно ориентированных погребениях в храмах Древней Руси и Византии. Сохранившиеся погребения (скелеты) пока известны в редчайших случаях, в большинстве же случаев мы имеем дело лишь с поперечно ориентированными аркосолиями и саркофагами, устроенными в западных стенах каменных церквей или около этих стен и когда-то содержащих захоронения.

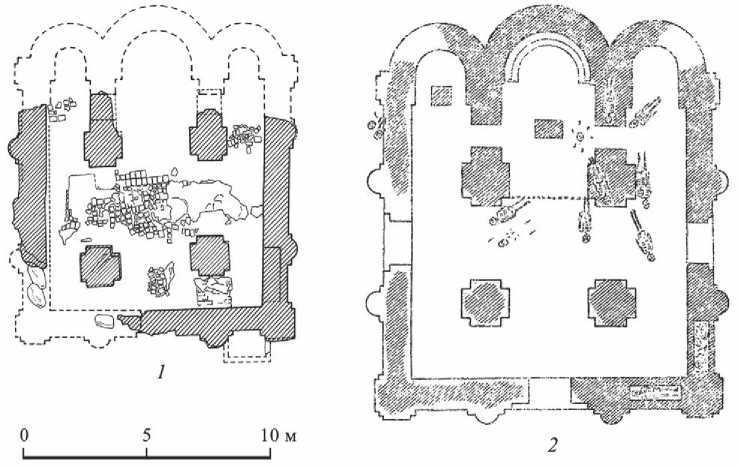

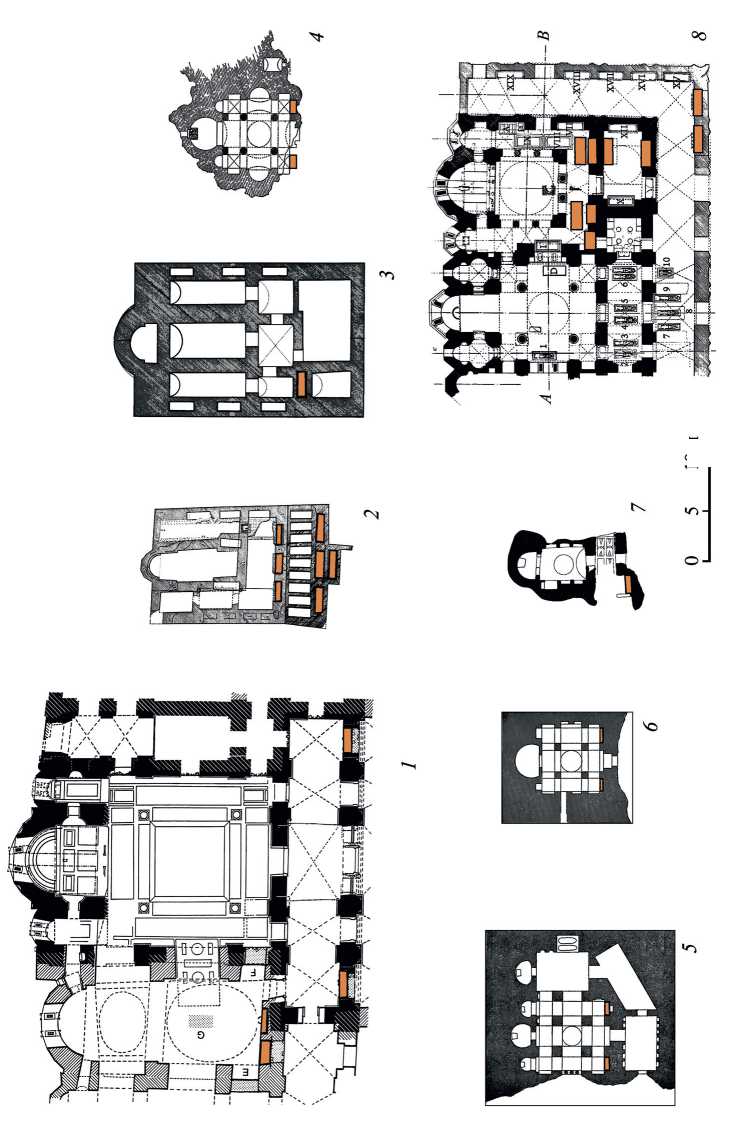

Один поперечно ориентированный аркосолий находится в южной части западной стены храма первой половины XII в., раскрытого раскопками М. К. Каргера на месте Воскресенской церкви в Переяславле Южном (Хмельницком); этот аркосолий соседствует с двумя аркосолиями в западной части южной стены храма (рис. 4, 1 ), вместе эти два последние образуют группу, которой зеркально соответствуют два аркосолия в западной части северной стены ( Каргер , 1954а. С. 290, 294–295; 1954б. С. 27–28; 1954в. С. 25–26; о дате памятника см. недавние работы: Иоаннисян , 2008а. С. 178; 2008б. С. 17–20).

Два поперечно ориентированных аркосолия находятся в западной стене наоса Кирилловской церкви в Киеве (после 1146 г.), в ее крайних, северной и южной, частях (рис. 4: 2 ); южный «поперечный» аркосолий соседствует с двумя ар-косолиями в южной стене, вместе эти три аркосолия расположены в небольшой капелле ( Холостенко , 1960. С. 10. Рис. 5).

Большое количество поперечно ориентированных аркосолиев находится в западных стенах храмов и их галерей в Смоленске. Укажем, прежде всего, на Борисоглебский монастырский собор на Смядыни (рис. 4: 3 ), построенный в 1145 г. ( Воронин, Раппопорт , 1979. С. 50–51. Рис. 12 на с. 49): здесь в северо-западном углу собора расположено два аркосолия, один – в северной стене, а второй – в западной. В принципе такое расположение аркосолиев подобно тому, какое мы видели в Васильевской церкви на Смядыни и Кирилловской церкви в Киеве, только там группы аркосолиев располагались в противоположном, юго-западном углу. Еще девять аркосолиев расположены в западной стене галереи, пристроенной к собору позднее, возможно в конце XII в. (Там же. С. 62. Рис. 12 на с. 49 и 21 на с. 61).

Похожую на группу аркосолиев в северо-западном углу Борисоглебского собора, но уже в юго-западном углу, состоящую из одного аркосолия в южной стене и одного – в западной (рис. 4: 4 ), находим в бесстолпном храме в Детинце Смоленска, датируемом первой половиной XII в. (Там же. С. 92. Рис. 37 на с. 93).

Два аркосолия в западной стене самого храма и еще два в западной стене обходной галереи находим в соборе на Протоке в Смоленске (рис. 4: 5 ), который был построен, вероятно, в начале XIII в. (Там же. С. 309–311. Рис. 162 на с. 303).

В церкви Иоанна Богослова в Смоленске, построенной во второй половине XII в., археологами открыты галереи с аркосолиями, пристроенные, как нам кажется, позже храма, уже в конце XII – начале XIII в. (исследователи считают, что одновременно с храмом – Там же. С. 135–138), в западной стене галереи здесь исследователи восстанавливают восемь (раскопками открыто два)

Рис. 4. Планы древнерусских храмов с аркосолиями и гробницами в западной стене наоса, нартекса или галереи

1 – церковь на месте Воскресенской церкви в Переяславле Южном; 2 – Кирилловская церковь в Киеве; 3 – собор Бориса и Глеба в монастыре на Смядыни в Смоленске; 4 – бес-столпная церковь в Детинце в Смоленске; 5 – собор на Протоке в Смоленске; 6 – церковь Иоанна Богослова в Смоленске; 7 – Успенский собор в Рязани; 8 – церковь на Воскресенской горе в Смоленске аркосолиев (рис. 4: 6) с поперечной ориентацией (Там же. С. 129. Рис. 161 на с. 130).

В Успенском соборе в Рязани (Старая Рязань), сооруженном в XII в., раскопками открыты два притвора, южный и западный, в стенах которых были поперечно ориентированные гробницы (рис. 4: 7 ), когда-то заключавшие в себе погребения ( Монгайт , 1955. С. 78–83).

В церкви на Воскресенской горе в Смоленске, построенной уже в начале XIII в., есть группа аркосолиев в юго-западном углу наоса (рис. 4: 8 ): с двумя аркосолиями в южной стене соседствует аркосолий в западной стене ( Воронин, Раппопорт , 1979. С. 245–247. Рис. 126 на с. 240 и 128 на с. 244).

В соборе Рождества Богородицы в Суздале 1222–1224 гг. в стенах основного объема и притворов устроено много аркосолиев (рис. 5), два из них расположены в западной стене по сторонам входа, по два мы видим в западных и восточных стенах северного и южного боковых притворов ( Седов , 2012).

В тех случаях, когда аркосолий с дном на уровне пола по каким-то причинам устроить было нельзя, у стен или внутри них устраивали гробницы из плинфы. Среди таких гробниц встречаются и поперечно ориентированные, у западной стены или внутри нее.

В соборе Троицкого монастыря на Кловке в Смоленске, построенном в конце XII в. (или начале XIII в. – В. С .), аркосолии не были сделаны при строительстве ( Воронин, Раппопорт , 1979. С. 209. Рис. 100 на с. 200 и 107 на с. 208), но в западной стене северного притвора уже вскоре после постройки храма была вырублена поперечная ниша (аркосолий), поделенная перегородкой на две части, а рядом с нишами в полу притвора были устроены две плинфяные гробницы, тоже поперечно ориентированные (рис. 6: 1 ).

Глубокие плинфяные гробницы в стене, расположенные ниже уровня пола и перекрытые арочными сводиками, находим в хорошо документированном западном притворе Успенского собора в Рязани (рис. 6: 2 ), причем два поперечно ориентированных – в западной стене и по одному – в боковых ( Монгайт , 1955. Рис. 47 и 48 на с. 79. С. 82–83. Рис. 52 на с. 83).

Заметим, что все известные нам древнерусские погребения с поперечной ориентацией датируются XII – началом XIII в., то есть не выходят за пределы домонгольского периода. Уже было сказано, что собственно погребений в большинстве случаев мы не видим, они разрушены, а сохраняются только гробницы в аркосолиях или саркофаги. Самих погребений с ориентацией север – юг при храмах мы знаем всего только три, все они находятся в Смоленске: это погребение в западном аркосолии церкви Василия на Смядыни и два погребения в западной гробнице церкви на Пятницком ручье.

Поперечные погребения и связанные с ними или свидетельствующие о них гробницы и саркофаги известны в Южной Руси, тогда как в Северо-Восточной Руси и в Новгороде они пока неизвестны. Можно думать, что с разгромом Южной Руси и прекращением традиции каменного строительства прекратилась и традиция сооружения саркофагов в западных стенах храмов и у западных стен. В Северо-Восточной Руси и Новгороде, где такая традиция, по всей видимости, в домонгольский период не привилась, она не перешла и в послемонгольское время.

Рис. 5. План собора Рождества Богородицы в Суздале. Реконструкция автора

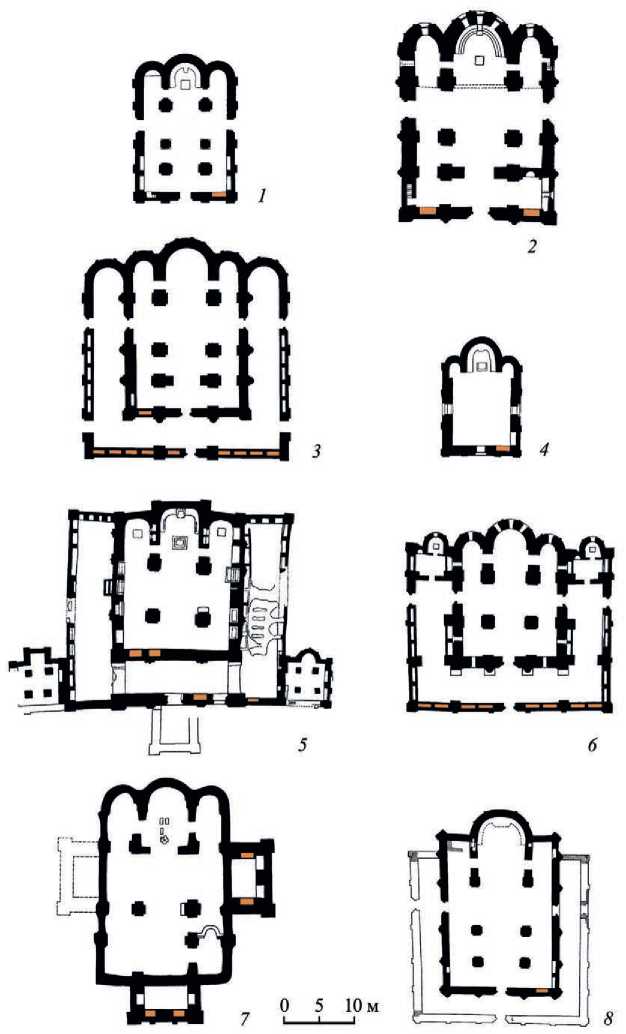

В древнерусскую архитектуру поперечно ориентированные аркосолии могли прийти из Византии. Нам известны такие аркосолии в семи памятниках средневизантийского времени, а также в одном – поздневизантийского времени. Нет сомнения в том, что существовали и другие памятники с поперечно ориентированными погребениями в западных стенах храмов, просто пока состояние наших знаний ограничено небольшим кругом примеров.

В Константинополе два аркосолия расположены в западной стене средней церкви монастыря Пантократора (рис. 6: 1 ), здесь, по предположению Р. Оус-терхаута, были погребены император Иоанн II (умер в 1143 г.) и первая жена его сына, императора Мануила I, Ирина (Берта, умерла в 1160 г.). Оба императорских аркосолия находятся на восточной стороне западной стены храма и обра-

щены в наос, еще два аркосолия можно отыскать на восточной стороне западной стены обширного нартекса ( Ousterhout , 2002. P. 9–11).

В недавно обнаруженной церкви средневизантийского времени в Никее (Из-нике), названной храмом восточнее Багкюр Эвлери (рис. 7: 2 ), зафиксировано довольно много аркосолиев с саркофагами в боковых стенах, но есть и три поперечно ориентированных аркосолия в нартексе и еще четыре – в экзонартексе храма ( Niewöhner et al ., 2010. S. 475–490).

Нам известен также один аркосолий в западной стене подцерковья еще одной средневизантийской церкви в Никее, на развалинах театра (рис. 7: 3 ); этот аркосолий имеет, соответственно, поперечную ориентацию, в отличие от шести аркосолиев в боковых стенах с обычной ориентацией по оси запад – восток ( Eyce , 1991. P. 22–23.).

Встречаются аркосолиии и в пещерных церквах Каппадокии, архитектура которых (тип вписанного креста с четырьмя опорами, так называемого простого варианта) подражает каменным храмам средневизантийского времени. Укажем на храм Сарика Килисе, или Сараджа Килисе (рис. 7: 4 ), где помимо аркосолиев в боковых стенах есть два поперечно ориентированных аркосолия в западной стене – по сторонам от входа ( Rott , 1908. S. 208–210. Abb. 70–71). Два аркосолия в западной стене по сторонам от входа находим и в церкви Нирекли Килисе (рис. 7: 5 ) конца X – начала XI в. ( Thierry, Thierry , 1963. P. 183–192. Fig. 44–45. Pl. 82–89) и в похожем пещерном храме у Мама-суна (рис. 7: 6 ), который датируется примерно тем же временем (Ibid. P. 26–27. Fig. 4. Pl. 10.). Два аркосолия по сторонам западного входа есть и в церкви Эски Гюмюш ( Gough , 1964; 1965). В несколько упрощенном храме Царикли Килисе (с запада это открытый крест, с востока – часть вписанного креста с двумя опорами) в западном рукаве креста расположена поперечно ориентированная могила ( Rott , 1908. S. 216–219).

В пещерной церкви средневизантийского периода в 17-м районе монастыря в Каппадокии, исследованного рядом с церковью Чанли Килисе ( Ousterhout , 2005. P. 108–109. Ill. 177), в нартексе бесстолпного храма находится углубленная в стену поперечно ориентированная гробница (рис. 7: 7 ).

В поздневизантийский период нам известен всего один, зато столичный, храм, в котором есть поперечно ориентированные погребения. Это южная (посвященная святому Иоанну) церковь монастыря Константина Липса в Константинополе (The Monastery of Lips…, 1964. P. 269–272, 301–303. Ill. 5; 8; Marinis , 2009. P. 161–165. Fig 2), построенная вдовой императора Михаила VIII Палеолога, императрицей Феодорой, между 1282 г. и началом XIV в. (в 1304 г. храм еще не был закончен). В западной части собственно храма находятся две гробницы в аркосолиях и перед ними в полу – плиты еще двух поперечно ориентированных гробниц и еще одна плита в проходе. Еще одна гробница в полу и еще один аркосолий находятся в нартексе южной церкви, а еще два аркосолия читаются

Рис. 6. Поперечно ориентированные гробницы в притворах

1 – план северного притвора Троицкого собора на Кловке в Смоленске; 2 – план западного притвора Успенского собора в Рязани

10 м в западной части обходящей храм галереи (рис. 7: 8). Южная церковь монастыря Константина Липса показывает пример очень развитого погребального памятника поздневизантийского времени.

Все известные византийские и древнерусские аркосолии, ориентированные поперечно основной оси храма, располагались внутри храма, образуя арочные ниши в западной стене основной постройки или в галерее. Единственным известным исключением является гробница с внешней стороны западной стены храма на Пятницком ручье в Смоленске. Необычное положение гробницы было вызвано, по всей видимости, тем, что аркосолии в западной стене этого храма были уже заняты (напомним, что археологически эти аркосолии проследить не удалось, так что существование их в любом случае предположительно), или тем, что их устройство не было предусмотрено первоначальным планом, и они не могли быть сделаны хотя бы потому, что в западной стене могла располагаться внутристенная лестница на хоры.

Однако западная стена храма на Пятницком ручье (и, заметим, церкви Василия на Смядыни) имеет ту же толщину, что и боковые стены, то есть, судя по всему, не была рассчитана для устройства внутристенной лестницы. В церкви Василия на Смядыни, в которой западная стена тоже не была утолщена и, следовательно, не содержала внутристенной лестницы, аркосолий в западной стене все же был устроен. А вот в церкви на Пятницком ручье аркосолий на внутренней поверхности западной стены храма заблаговременно сделан не был, а потому вскоре после строительства каменной церкви для того, чтобы отметить детское и женское погребения (возможно, эти погребения принадлежали ребенку и вдове заказчика, положенного в аркосолии в южной стене), совершенные раньше, решили устроить кирпичную (плинфяную) гробницу, несколько заглубленную в грунт. Есть возможность того, что гробницу сделали над и вокруг уже совершенных погребений, ее устроили без дна; это был род памятника или «голбца». Но возможно и сооружение гробницы для ребенка, чье погребение было расположено над погребением матери.

Эту гробницу расположили на поперечной оси, вдоль стены, но максимально близко к погребению в аркосолии в западной части южной стены. Образовался своеобразный «семейный участок» (говорить о капелле не приходится, поскольку гробница находится уже вне храма). Каменная же гробница с западной стороны западной стены церкви на Пятницком ручье в Смоленске продолжила долгую традицию поперечно ориентированных погребений, тесно связанных с каменной архитектурой храмов, определивших вынужденное нарушение ориентации.

Рис. 7. Планы византийских храмов с обозначением поперечно ориентированных аркосолиев в западных стенах

1 – южная церковь монастыря Пантократора в Константинополе; 2 – церковь восточнее Багкюр Эвлери в Никее; 3 – церковь на развалинах театра в Никее; 4 – церковь Сараджа Килисе в Каппадокии; 5 – церковь Нирекли Килисе; 6 – церковь у Мамасуна в Каппадокии; 7 – церковь в районе 17-го монастыря в Каппадокии рядом с Чанли Килисе; 8 – церкви монастыря Константина Липса в Константинополе

Список литературы Поперечно ориентированная гробница в храме на Пятницком ручье в Смоленске и ее аналоги

- Арьес Ф., 1992. Человек перед лицом смерти. М.: Прогресс: Прогресс-Академия. 526 с.

- Воронин Н. Н., Раппопорт П. А., 1979. Зодчество Смоленска XII-XIII вв. Л.: Наука. 414 с.

- Иоаннисян О. М., 2008. Зодчество древнего Переяславля XI-XII веков и его место в общей картине развития зодчества Древней Руси//Науковi записки з украïнськоï iсторiï: збiрник наукових статей. Вип. 20. Переяслав-Хмельницький: Переяслав-Хмельницький державний педагогiчний унiверситет. С. 174-201.

- Иоаннисян О. М., 2008а. Собор Иоанна Предтечи в Пскове и его место в архитектуре Руси XII в.//Древнерусское искусство. Художественная жизнь Пскова и искусство поздневизантийской эпохи: к 1100-летию Пскова. М.: Северный паломник. С. 9-22.

- Каргер М. К., 1954. Памятники древнерусского зодчества в Переяслав-Хмельницком//Зодчество Украины: сб. Киев: Изд-во академии архитектуры Украинской ССР. С. 271-296.

- Каргер М. К., 1954а. Раскопки в Переяславе-Хмельницком в 1952-1953 гг.//СА. Т. XX. С. 5-30.

- Каргер М. К., 1954б. Розкопки в Переяславi-Хмельницькому в 1952-1953 рр.//Археологiя. Т. IX. С. 3-29.

- Макаров Н. А., 1980. Топография погребений в древнерусских храмах XI-XIII вв.//Тезисы докладов советской делегации на IV Международном конгрессе славянской археологии (София, сентябрь 1980 г.). М.: Наука. С. 71-73.

- Монгайт А. Л., 1955. Старая Рязань. М.: Изд-во АН СССР. 228 с. (МИА; № 49.)

- Панова Т. Д., 2004. Царство смерти. Погребальный обряд средневековой Руси XI-XVI веков. М.: Гос. историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль». 180 с.

- Седов Вл. В., 1993. Церковь Лазаря 1461 г. и новгородская архитектура времени архиепископов Евфимия и Ионы//Новгородские древности/Архив архитектуры. Вып. IV. М. С. 38-61.

- Седов Вл. В., 2003. Погребения «святых князей» и архитектура княжеских усыпальниц Древней Руси//Восточнохристианские реликвии. М.: Прогресс-Традиция. С. 447-481.

- Седов Вл. В., 2012. Необычные формы Суздальского Рождественского собора//Археология Владимиро-Суздальской земли: материалы науч. семинара. Вып. 4. М.: ИА РАН. С. 184-196.

- Седов Вл. В., 2013. Смоленская архитектура середины XII века: характеристика стиля//Древнерусское искусство. 1963-2013. Итоги и перспективы: международная конф. М.

- Седов Вл. В., 2015. Церковь на Пятницком ручье в Смоленске//Институт археологии. Новые экспедиции и проекты. М.: ИА РАН. С. 86-88.

- Седов Вл. В., 2016. Саркофаг из плинфы в соборе новгородского Пантелеймонова монастыря//РА. № 1. С. 51-59.

- Харламов В. А., 1985. Исследования каменной монументальной архитектуры Киева X-XIII вв.//Археологические исследования Киева 1978-1983 гг.: сб. науч. тр. Киев: Наукова думка. С. 106-120.

- Холостенко Н. В., 1960. Новые данные о Кирилловской церкви в Киеве//Памятники культуры. Исследование и реставрация. М.: Изд-во АН СССР. С. 5-19.

- Durand Guillaume, 1854. Rational ou Manuel des divins offices de Guillaume Durand... Paris: L. Vivès. 5 vols.

- Durantis Gulielmus, 1568. Rationale divinorum officiorum a Gulielmo Durando... Lugduni. 569 p.

- Eyce S., 1991. Iznik (Nicaea). Tarihçesi ve Eski Eserleri. Istanbul: Sanat Tahiri Araştirmalari Dergisi. 82 s.

- Gough M., 1964. The monastery of Eski Gümüş. A preliminary report//Anatolian Studies. Vol. XIV. P. 147-161.

- Gough M., 1965. The monastery of Eski Gümüş. Second preliminary report//Anatolian Studies. Vol. XV. P. 157-164.

- Iвакiн В. Г., 2008. Християнськi поховальнi пам’ятки давньоруського Киϵва. Киïв: КИТ. 272 с.

- Marinis V., 2009. Tombs and Burials in the Monastery tou Libos in Constantinople//Dumbarton Oaks Papers. Vol. 63. P. 147-166.

- Niewöhner Ph., Rabbel W., Stümpel H., Pašteka R., Bariș Ș., 2010. Eine neu entdeckte byzantinische Kirche in Iznik/Nikaia//Istanbuler Mitteilunge. Band 60. Tübingen: Ernst Wasmuth Verlag. S. 475-490.

- Ousterhout R., 2002. Byzantine Funerary Architecture of the Twelfth Century//Древнерусское искусство. Русь и страны Византийского мира. XII век. СПб.: Дмитрий Буланин. С. 9-17.

- Ousterhout R., 2005. A Byzantine Settlement in Cappadocia. Washington, D.C.: Dumbarton Oaks. 474 p. (Dumbarton Oaks Studies; XLII.)

- Rott H., 1908. Kleinasiatische Denkmäler aus Pisidien, Pamphylien, Kappadokien und Lykien. Leipzig: Dieterich’sche Verlags-Buchhandlung Theodor Weicher. 393 S.

- The Monastery of Lips (Fenary Isa Camii) at Istanbul//Dumbarton Oaks Papers. Vol. 18. P. 251-315.

- Thierry M., Thierry N., 1963. Nouvelles églises rupestres de Cappadoce. Paris: C. Klincksieck. 246 p.