Популяционная изменчивость псаммофитных однолетников нижнедонской флоры

Автор: Кондакова М.Ю.

Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Биология и экология @bio-tversu

Рубрика: Материалы лекций и устных докладов

Статья в выпуске: 9, 2008 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены основные особенности морфологической конструкции некоторых псаммофильных однолетников с различным типом нарастания и возобновления побегов и связь ее с экологическими и ценотическими условиями произрастания видов, характерных для песчаных растительных сообществ в Ростовской области.

Псаммофильных, морфологической конструкции, ростовской области

Короткий адрес: https://sciup.org/146116165

IDR: 146116165 | УДК: 581.522

Текст научной статьи Популяционная изменчивость псаммофитных однолетников нижнедонской флоры

Популяционная биология [7] – синтетическая дисциплина, направленная на изучение механизмов, управляющих ростом и репродукцией особей и популяций с целью предсказания их будущего состояния в нормальных и отклоняющихся условиях. Изучение структуры фитопопуляций как целостных биологических систем является одной из актуальных проблем популяционной ботаники [3; 4; 6].

В последние годы возросла проблема сохранения биоразнообразия, в русле решения которой результаты популяционных исследований находят применение при выявлении размеров популяций видов, структуры и устойчивости растений, их внутрипопуляционных взаимоотношений.

Целью исследований явилось рассмотрение особенностей морфологической конструкции и ценопопуляционных характеристик некоторых псаммофильных однолетников с различным типом нарастания и возобновления побегов и связь ее с экологическими и ценотическими условиями произрастания видов.

В качестве модельных были отобраны 15 видов псаммофильных однолетников, побеговые тела которых принадлежат к разным типам архитектурных моделей строения побегового тела [5]: длиннопобеговые (безрозеточные) моноподиально нарастающие растения ( Chrysaspis aurea Greene, C. campestris (Schreb.) Desr., Euphorbia peplis L., Logfia arvensis (L.) Holub, Lotus praetermissus Kuprian., Lythrum hyssopifolia L., Peplis alternifolia Bieb., Polygonum novoascanicum Klok., Psyllium arenarium (Waldst. et Kit.) Poir., Trifolium arvense L.), виды с симподиальным типом нарастания, у которых главная ось побега заканчивается терминальным соцветием ( Arenaria viscida Hall. fil. ex Loisel, Psammophiliella muralis (L.) Ikonn., Radiola linoides Roth.) и розеточные растения с вертикальным ритмическим чередованием брахиморфных и долихоморфных структур ( Mollugo cerviana (L.) Ser.) [8; 9]. К простратным псаммофильным однолетникам относится Tribulus terrestris L

Большинство из названых являются типичными представителями псаммофильной флоры области (псаммофиты облигатные и факультативные), один вид – Radiola linoides Roth – занесен в «Красную книгу Ростовской области» (2004). Основное внимание в работе уделено исследованию путей формирования побеговой системы взрослого растения.

Полевой экспедиционный материал собирался в 2003 – 2005 гг. в Шолоховском ( Chrysaspis aurea, C. campestris (популяция 1, далее П1), Lotus praetermissus (П1), Psyllium arenarium (П1), Mollugo cerviana , Polygonum novoascanicum , Psammophiliella muralis (П1), Tribulus terrestris ), Тарасовском ( Chrysaspis campestris (популяция 2, далее П2), Logfia arvensis (П2)), Обливском ( Logfia arvensis (П1), Psyllium arenarium (П2), Trifolium arvense ), Цимлянском ( Lotus praetermissus (П2), Lythrum hyssopifolia , Peplis alternifolia ), Усть-Донецком ( Radiola linoides , Arenaria viscida ), Азовском ( Euphorbia peplis , Psammophiliella muralis (П2)) районах Ростовской области на следующих песчаных массивах: Казанско-Вешенском, Нижне-Кундрюченском,

Чирском, Доно-Цимлянском и песчаном массиве в дельте Дона. Всего были изучены 20 популяций 15 модельных видов.

Исследуемые виды имеют ряд как общих биологических и экологических характеристик (отношение к субстрату, богатству и кислотности почвы, длине дня и пр.), так и специфических (например, отношение к водному и световому режиму, пространственное положение побегов, типы нарастания и возобновления побегов, способы распространения плодов и семян и пр.). По способностям заселяться на песках, среди объектов исследования к псаммфитам-пионерам 2-го порядка можно отнести Logfia arvensis , Psyllium arenarium , Polygonum novoascanicum , Euphorbia peplis , Mollugo cerviana , Tribuus terrestris , а к пионерам 3-го порядка Lotus praetermissus , Trifolium arvense , Chrysaspis aurea , C. campestris , Radiola linoides , Psammophiliella muralis , Arenaria viscida [1; 2].

Изученные виды обладают двумя типами нарастания побеговых систем -моноподиальным ( Logfia arvensis , Lotus praetermissus , Peplis alternifolia , Lythrum hyssopifolia , Psyllium arenarium , Polygonum novoascanicum , Trifolium arvense , Chrysaspis aurea , C. campestris , Euphorbia peplis ) и симподиальным ( Radiola linoides , Psammophiliella muralis , Arenaria viscida , Tribulus terrestris ).

Анализ кривых роста растений показал, что их побеги можно подразделить на три морфолого-функциональные зоны у безрозеточных моноподиальных видов (вегетативную, или зону роста, боковых побегов и генеративную) и на две - у розеточных и безрозеточных симподиальных видов (вегетативную и генеративную области главной оси побега).

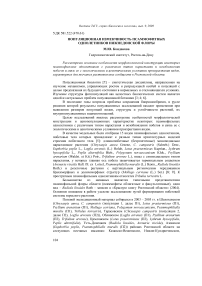

Ритм роста метамеров побегов у псаммофильных однолетников отражается S-образной (сигмоидной) кривой, у большинства видов одновершинной [10]. Для представителей жизненной формы безрозеточных псаммофильных однолетников были построены кривые роста ( Peplis alternifolia , Lythrum hyssopifolia , Logfia arvensis , Lotus praetermissus , Psyllum arenarium , Trifolium arvense , Chrysaspis campestris , Chrysaspis aurea , Polygonum novoascanicum ). На графиках четко отражено подразделение главного побега на несколько морфолого-функциональных зон (рисунок).

Chrysaspis campestris П1 Chrysaspis campestris П2

Logfia arvensis П1 Logfia arvensis П2

Lotus praetermissus П1 Lotus praetermissus П2

Lythrum hyssopifolia Peplis alternifolia

Psyllium arenarium П2 Psyllium arenarium П1

Trifolium arvense

Сравнительная характеристика морфометрии главного побега у псаммофильных однолетников

Рассмотрим отдельно отражение каждой из них на кривой. У всех видов в вегетативной зоне, включающей в себя 1 – 5 метамеров, наблюдается постепенное увеличение их размера. В зоне боковых побегов у части видов продолжает наблюдаться увеличение длины (например, у Lotus praetermissus ), у оставшейся половины на данную область приходится пик роста, после которого идет стремительное уменьшение размеров (пик роста у разных видов приходится с 5 по 10 метамер). Генеративная зона у всех видов характеризуется более плавным по сравнению с зоной боковых побегов уменьшением размеров. В большинстве случаев она включает в себя до половины и более метамеров главного побега. Исключением является Logfia arvensis – вид, обладающий максимальным числом и слабо варьирующей длиной метамеров главного побега. Здесь зона боковых побегов плавно переходит в генеративную, ярко выраженных крупных пиков не наблюдается, но имеется множество мелких. Очевидно, что имеет место внешнее проявление определенных физиологических закономерностей роста.

Что касается видов с симподиальным типом нарастания, у которых главная ось побега заканчивается терминальным соцветием, то у Radiola linoides метамеры в каждой области развиваются по одновершинной кривой, причем пик их роста в вегетативной области отклонен вправо, а в генеративной – влево (уже после второго яруса размеры метамеров постепенно начинают уменьшаться), а у Psammophiliella muralis (и Arenaria viscida ) наблюдается постепенное увеличение размеров метамеров главной оси побега, в области соцветия их размеры также изменяются по сигмодной кривой.

В пределах каждой из популяции изученных видов наблюдается несовпадение размеров особей и их отдельных структурных частей. Еще разительнее это несовпадение при сопоставлении особей одного вида из разных популяций, часто находящихся друг от друга на значительных расстояниях. Поэтому для оценки меры изменчивости был рассчитан коэффициент вариации, до стоинством которого является безразмерность, позволяющая сопоставлять изменчивость морфоструктур, учитываемых в единицах разной размерности [10].

Анализ внутрипопуляционой изменчивости особей у модельных видов показал, что наименее вариабельным является признак «число метамеров главного побега» (табл.1). Самыми стабильными в этом отношении являются Trifolium arvense и Сhrysaspis campestris (12,75 % и 12,78 %), далее следуют Lotus praetermissus и Psyllium arenarium (14,7 % и 14,9 %), максимальное значение принадлежит Lythrum hyssopifolia (32,93 %). При сравнении межвидовых показателей по признаку «высота растения» самая низкая изменчивость отмечена у Logfia arvensis и Lotus praetermissus , самая высокая – у Сhrysaspis campestris и Psyllium arenarium . По внутрипопуляционным показателям данный признак – второй по стабильности. У большинства видов наибольшей вариабельностью обладает репродуктивная сфера особей. Максимальный коэффициент вариации по признаку «число соцветий» (98,3%) принадлежит Polygonum novoascanicum , а минимальный по данному параметру (47,1 %) – у Logfia arvensis .

Результаты корреляционного анализа, проводившегося по парам признаков «высота растения – число метамеров главного побега», «высота растения – количество боковых побегов», «высота растения – количество цветков», «количество боковых побегов – количество цветков» показывают, что функционально значимыми признаками для безрозеточных моноподиальных видов являются «высота растения» и «число метамеров главного побега» (корреляция высокая, положительная).

Таблица 1.

Вариабельность основных морфометрических параметров псаммофильных однолетников

|

Виды |

Коэффициент вариации, % |

|||

|

высота растения |

число метамеров главного побега |

число боковых побегов |

число соцветий (цветков) |

|

|

Chrysaspis aureum |

47 |

25 |

37,5 |

73 |

|

Chrysaspis campestris , П1 |

24 |

12,78 |

39,9 |

64,45 |

|

Chrysaspis campestris , П2 |

41,2 |

11,5 |

52,13 |

76,95 |

|

Logfia arvensis , П1 |

19,2 |

19,59 |

98 |

47,12 |

|

Logfia arvensis , П2 |

33,7 |

31,33 |

57,75 |

59,67 |

|

Lotus praetermissus , П1 |

27,6 |

17,4 |

89,6 |

85,5 |

|

Lotus praetermissus , П2 |

15,96 |

14,91 |

72,56 |

70,3 |

|

Lythrum hyssopifolia |

34,6 |

32,93 |

71,06 |

- |

|

Peplis alternifolia |

24,26 |

25,12 |

- |

- |

|

Psyllium arenarium , П1 |

24,19 |

14,7 |

78,17 |

77,49 |

|

Psyllium arenarium , П2 |

37,67 |

19,45 |

- |

75,9 |

|

Trifolium arvense |

17,16 |

12,75 |

40,93 |

56,46 |

|

Polygonum novoascanicum |

31,13 |

25 |

34,65 |

98,3 |

Между функционально значимыми признаками преобладают высокие положительные корреляции (табл. 2). Тесно взаимосвязаны друг с другом признаки «высота растения – число метамеров главного побега», r находится в пределах 0,55 – 0,9; 75% видов имеют высокую положительную и 25% среднюю корреляции; максимальные значения свойственны Logfia arvensis (r = 0,8 – 0,9). Данные признаки внутри популяций имеют минимальные коэффициенты вариации, т.е. помимо высокой скоррелированности друг с другом они также самые стабильные. Сочетание признаков «высота растения – количество боковых побегов» характеризуется в основном умеренной и слабой корреляцией (4 вида), только у двух видов ( Polygonum novoascanicum и Lythrum hyssopifolia ) она высокая (0,82 и 0,7); в целом r изменяется в пределах от 0,1 до 0,8. Степень связи признаков «высота растения – количество соцветий (цветков)» в основном умеренная, r варьирует от 0,3 до 0,7.

Таблица 2

Взаимосвязи признаков у безрозеточных псаммофильных однолетников .

|

Виды |

Коэффициент корреляции (r) |

||

|

высота растения-число метамеров главного побега |

высота растения -количество боковых побегов |

высота растения -количество соцветий (цветков) |

|

|

Logfia arvensis |

0,8 – 0,9 |

0,1 – 0,4 |

0,69 – 0,73 |

|

Psyllum arenarium |

0,74 – 0,77 |

0,46 – 0,66 |

0,52 – 0,68 |

|

Lotus praetermissus |

0,55 – 0,56 |

0,33 – 0,67 |

0,4 – 0,6 |

|

Lythrum hyssopifolia |

0,83 |

0,7 |

- |

|

Peplis alternifolia |

0,82 |

0,3 |

- |

|

Сhrysaspis campestris |

0,55 – 0,6 |

0,39 – 0,49 |

0,32-0,71 |

|

Trifolium arvense |

0,65 |

0,63 |

0,75 |

|

Polygonum novoaskanicum |

0,73 |

0,82 |

0,5 |

Также была рассчитана множественная корреляция между признаками «высота растения», «число боковых побегов», «число цветков (соцветий)». Для всех видов она высокая положительная (r составил от 0,7 до 0,8).

Для псаммофильных однолетников с симподиальным характером нарастания побегов с главной осью, заканчивающейся терминальным цветком или соцветием ( Radiola linoides , Psammophiliella muralis и Arenaria viscida ), изучалось следующее корреляционное взаимодействие: «число метамеров главной оси – число порядков ветвления соцветия» (табл. 3). Межвидовые значения линейного коэффициента корреляции схожи, во всех случаях корреляция слабая. Помимо этого, у Psammophiliella muralis степень связи признаков обратна, т. е. малые размеры главной оси растения компенсируются хорошо развитой «ярусностью» соцветия, что визуально наблюдалось у представителей П2.

Иными словами, у безрозеточных симподиальных видов морфологофункциональные зоны коррелируют друг с другом слабо, причем у Psammophiliella muralis наблюдается отрицательная корреляция, генеративная зона побегов превалирует над вегетативной.

Таблица 3.

Данные корреляционного анализа для псаммофильных однолетников, обладающих ярко выраженной зоной роста и «кроной»

|

Виды |

Степень связи признаков «число метамеров в зоне роста – число порядков ветвления (количество ярусов)» |

|

Radiola linoides . |

0,12 |

|

Psammophiliella muralis |

- 0,2 – 1,4 |

|

Arenaria viscida |

0,23 |

Таким образом, проведенные исследования показали, что для группы псаммофильных однолетников, обладающих разными типами архитектурных моделей строения побегового тела, присущи некоторые общие особенности.

Ритм роста метамеров побегов у псаммофильных однолетников как с моноподильным, так и с симподиальным типом нарастания отражается S-образной (сигмоидной) кривой, у большинства видов одновершинной. Анализ внутрипопуляционной изменчивости структуры побегов показал, что наименее вариабельным является признак «число метамеров главного побега», а максимальной изменчивостью обладает репродуктивная сфера особей. Тесно взаимосвязаны друг с другом у моноподиальных безрозеточных однолетников такие признаки, как «высота растения – число метамеров главного побега» (r в пределах 0,55 – 0,9); для безрозеточных симподиальных видов морфолого-функциональные зоны (вегетативная и генеративная) коррелируют друг с другом слабо.

Hydro-chemical Institute, Rostov-na-Donu

In this paper the main features of morphological construction of the 15 psammophyte annual plants, which are typical for sandy plant communities in the Rostov region and its correlation with ecological and coenotic conditions of species growth are considered.