Популяционно-онтогенетический подход при изучении депонирования углерода отдельными видами растений

Автор: Асташенков А.Ю., Таловская Е.Б.

Журнал: Фиторазнообразие Восточной Европы @phytodiveuro

Статья в выпуске: 3 т.19, 2025 года.

Бесплатный доступ

В статье оценено количество депонированного углерода надземной фотосинтезирующей поверхностью у особей Pulmonaria mollis разного онтогенетического состояния. Максимальные показатели выявлены у особей зрелого генеративного состояния. Рассчитано общее количество депонированного углерода растениями в ценопопуляции.

Pulmonaria mollis, фотосинтез, онтогенетическое состояние, депонирование углерода

Короткий адрес: https://sciup.org/148331532

IDR: 148331532 | УДК: 581.132 | DOI: 10.24412/2072-8816-2025-19-3-16-20

Текст научной статьи Популяционно-онтогенетический подход при изучении депонирования углерода отдельными видами растений

В современное время проводится много экспериментальных работ, которые посвящены оценке лесных биомов в регулировании углеродного баланса атмосферы Земли. Работы по количественной оценке способности растений поглощать углерод в процессе фотосинтеза в первую очередь были сосредоточены на деревьях (Carbon…, 1994; Osipov, Bobkova, 2011). Однако в ряде работ отмечен недостаток экспериментальных данных, описывающих круговорот углерода нижних ярусов лесных сообществ, которые включают в себя травы и кустарники (Osipov, Bobkova, 2011, Nam et al, 2024). Важную роль в регулировании потоков атмосферных газов играют березовые леса (Rodin, Bazilevich, 1965). В Западной Сибири березовые леса относятся к категории гемибореальных лесов и характеризуются доминированием мелколиственных и светлохвойных деревьев, c хорошо развитым ярусом травостоя (50–70 см высоты), практически полным отсутствием мохового покрова (Ermakov, 2003). Применение популяционно-онтогенетического подхода при изучении видов растений имеет важное значение в оценке углеродного баланса лесных сообществ, поскольку позволяет определить роль растений разных жизненных форм и онтогенетических состояний.

Цель работы – выявление количества депонированного углерода общей фотосинтезирующей поверхностью в процессе фотосинтеза Pulmonaria mollis J.F.Wolff ex Hornem. в березовом лесу у особей разного онтогенетического состояния . По своим биологическим особенностям P. mollis – травянистый многолетник, развивающийся по симподиальной полурозеточной модели побегообразования, гемикриптофит, с длительновегетирующим феноритмотипом. В подземной части растения формируется многолетнее короткое корневище. Нами установлено, что в березовых лесах Западной Сибири вегетация P. mollis начинается с начала мая и продолжается до первых заморозков осенью (Astashenkov A.A., Talovskaya). В связи с этим P. mollis один из первых в весеннем периоде участвует в депонировании углерода, которое продолжается длительный период, дольше чем у остальных видов лесного сообщества. Под снег растение уходит с зелеными листьями.

М АТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследование проводили в березовом лесу на берегу Новосибирского водохранилища (Новосибирск, Россия). Территория занимает вторую и третью надпойменные террасы реки Обь, сложенные древними аллювиальными песчаными и супесчаными отложениями. Поверхность равнинная, изрезанная оврагами и балками и пересекается рекой Зырянка. Климат резко континентальный, характеризуется значительными колебаниями сезонных и суточных температур. Безморозный период не более 150 дней, годовая амплитуда температур достигает 90°С при абсолютном минимуме -52°С и летнем максимуме +38°С. Снежный покров в среднем составляет 40 см, устанавливается в середине ноября и сходит в первой декаде апреля. Годовое количество осадков – около 400 мм, уровень прямой солнечной радиации достигает 42–48 ккал/см2 в год, почвы преимущественно серые лесные (Banaev, 2014; Korolyuk, Lashchinskiy, 2014).

Основной лесообразователем выступает Betula pendula , формирующая светлые леса с хорошо развитым сомкнутым многовидовым травяным ярусом. В древостое также есть Betula pubescens , Populus tremula . Сомкнутость древостоя в среднем составляет 0.6 при высоте 20–24 м. Кустарниковый ярус негустой, его сомкнутость не превышает 10%. Травостой пышный, напочвенный мохово-лишайниковый покров отсутствует. Видовое богатство составляет 35–50 видов сосудистых растений на 100 м2. Среди кустарников встречается Acer negundo L. – 3%, Berberis vulgaris L. – 5%. В травостое доминируют Pteridium aquilinum (L.) Kuhn – 40%, Aegopodium podagraria L. – 15%, Lathyrus vernus (L.) Bernh. – 10%; проективное покрытие исследуемого вида составляет 8%.

Для выделения онтогенетических состояний использовались качественные и количественные признаки особей, описанных для этого вида ранее О.В. Смирновой (Smirnova, 1987). Исследование проводили в последнюю декаду июля в полуденное время при освещенности 189х100 Лм. В ценопопуляции была рассчитана экологическая плотность особей всех онтогенетических состояний (кроме проростков и сенильных растений) на 1 м2. Сбор данных по накоплению углерода фотосинтезирующей поверхностью осуществляли для каждой онтогенетической группы отдельно. Были исследованы не менее пяти особей каждого онтогенетического состояния. Для каждой особи конкретного состояния было подсчитано общее число листьев и площадь каждого листа, затем полученные результаты усредняли (средняя площадь листовой поверхности (S л.п. ). Рассчитанные показатели экстраполировали на плотность особей конкретного состояния в ценопопуляции. Поглощение CO 2 растением измеряли с использованием портативной системы измерения газообмена растений (модель LI-6800, LI-COR, США). Депонирование углерода в процессе фотосинтеза оценивали как разницу между поглощенным и высвобожденным углекислым газом (Δ CO2 кг) за единицу времени (сутки) (С 10-100).

Статистический анализ выполнен с использованием Statistica 10. Рассчитаны средняя арифметическая (M) и ошибка (m). Проведенный анализ показал, что значения площади фотосинтезирующей поверхности листьев имеет нормальное распределение, поэтому для выявления связи между количеством депонированного углерода и онтогенетическим состоянием особей применен корреляционный анализ и рассчитан коэффициент корреляции Пирсона (r). (Zajcev, 1984).

Р ЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

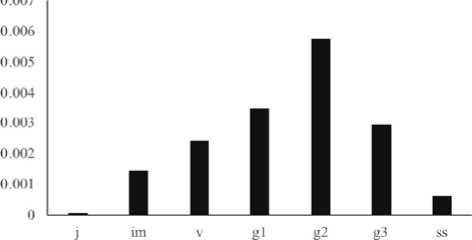

Исследование показало, что наибольшая площадь листовой поверхности характерна для особей генеративного периода (молодое, зрелое и старое генеративное состояние), максимум отмечается у зрелых особей (S л.п. = 294.0 см2; M=308.2, m±22.1) (рис. 1а). У растений молодого и старого генеративного состояний площадь листовой поверхности меньше: 177.3 (M=166.9, m±19.4) и 151.1 (M=147.6, m±14.6) см2 соответственно. У растений прегенеративного периода площадь листовой поверхности увеличивается от ювенильного к виргинильному состоянию: от 4.2 (M=3.3, m±1.6) до 123.3 (M=113.2, m±8.8) см2. У субсенильных особей этот показатель составляет 32.4 (M=26.3, m±8.6) см2.

150I I

50Illi

0 ----■--■--■■ j im v gl g2

ab

Рис. 1. Изменение фотосинтезирующей поверхности и депонирование углерода Pulmonaria mollis разными онтогенетическими состояниями а – Общая фотосинтезирующая поверхность особей разных онтогенетических состояний: по оси абсцисс онтогенетические состояния, по оси ординат: площадь фотосинтезирующей поверхности (см2).

b – Общее количество углерода в надземной части у особей разного онтогенетического состояния: по оси абсцисс онтогенетические состояния, по оси ординат: количество углерода (кг/сут)

Fig. 1. Changes of photosynthetic surface and carbon deposition in Pulmonaria mollis of different ontogenetic states a – General of photosynthetic surface by individuals of different ontogenetic states:

on the abscissa axis: ontogenetic states, on the ordinate axis: photosynthetic surface (cm2).

b – Total of carbon content in photosynthetic pert of different ontogenetic states: on the abscissa axis ontogenetic states, on the ordinate axis amount of carbon (kg/day)

Выявлена положительная корреляционная связь между фотосинтезирующей поверхностью и онтогенетическим состоянием особей (r = 0.936; p <0.05). Кроме того, установлена положительная корреляция между общей фотосинтезирующей поверхностью особей и количеством депонированного углерода в процессе фотосинтеза (r = 0.891; p <0.05). При этом накопление углерода в процессе фотосинтеза больше у особей генеративного периода (рис. 1b). В изученной ценопопуляции экологическая плотность этой группы составила 4.6 особей/м2. Накопление углерода особями прегенеративного и постгенеративного периода ниже. Экологическая плотность особей этих состояний в ценопопуляции составляет: ювенильных – 1.5 особей/м2; имматурных – 0.9 особей/м2; виргинильных – 1.8 особей/м2; субсенильных – 1.1 особей/м2. В целом изученная ценопопуляция P. mollis способна ежедневно депонировать до 0.06 кг/сут на 1 м2 углерода.

P. mollis в березовых лесах Западной Сибири может формировать различные типы ценопопуляций с многообразными вариантами онтогенетических спектров, в которых преобладают особи разных онтогенетических состояний. Понимание популяционной организации этого вида в конкретных местообитаниях позволяет оценить вклад P. mollis в газообмен и депонирование углерода в процессе фотосинтеза и динамику этих процессов в результате естественных или антропогенных нарушений.

Таким образом, популяционно-онтогенетический подход можно использовать для оценки углеродного баланса природных экосистем. В настоящее время существуют отдельные работы, в которых отражена возможность использования этого подхода для оценки и моделирования круговорота биогенных элементов. Так, на основе дискретного описания онтогенеза разработаны модели круговорота углерода и азота в популяциях некоторых кустарничков (Komarov et. al, 2015). Наши исследования показали, что онтогенетический состав и плотность P. mollis влияет на накопление углерода в надземной фотосинтезирующей поверхности растений, что расширяет общие представления об особенностях функционирования систем на разных уровнях организации.

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в рамках проекта государственного задания № FSUS-2024-0024, а также в рамках государственного задания Центрального сибирского ботанического сада СО РАН № АААА–А21–121011290026–9.