Популяционные реакции Galium odoratum (L.) Scop. (Rubiaceae) на смену условий местообитания

Автор: Фдорова Светлана Владиславовна

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Флористика

Статья в выпуске: 1-7 т.14, 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты сравнительного морфоструктурного анализа пяти ценопопуляций Galium odoratum (L.) Scop. в подзоне хвойно-широколиственных лесов. Описаны изменения показателей по градиентам трёх экологических факторов среды. Это - ценотическое затенение, влажность почвы и богатство почвы доступными для растений формами азота. Проведена ординация местообитаний в системе экологических координат.

Популяция, факторы, экологические координаты, ординация, длиннокорневищное травянистое растение

Короткий адрес: https://sciup.org/148200949

IDR: 148200949 | УДК: 582.4/9-15,

Текст научной статьи Популяционные реакции Galium odoratum (L.) Scop. (Rubiaceae) на смену условий местообитания

Проблемы сохранения биоразнообразия и рационального использования растительных ресурсов решаются ботаниками на популяционном и фито-ценотическом уровне организации жизни. Растительная популяция в моем понимании представляет собой самоорганизованную и саморазвивающуюся систему особей одного вида. Реагируя на изменение условий местообитания, популяции изменяют свою организацию для наиболее рационального использования пищевых ресурсов. Каковы эти реакции у Galium odoratum (L.) Scop . (Rubiaceae) -растения, которое, начиная с третичного периода, пережило множество сменяющих друг друга местообитаний? Получить ответ на этот вопрос - цель настоящего исследования. G.odoratum – гипогео-генно-длиннокор-невищное растение с симподи-альным нарастанием. Имеет моно- и дицикличе-ские ортотропные ассимилирующие побеги высотой до 35 см с мутовками по 6-8 шт. ланцетных сидячих листьев. Цветки формируются в верхушечных полузонтиках, плоды односемянные ореховидные. Корневище представляет собой столон -одно-двухлетний побег с чешуевидными листьями, в каждом узле которого может сформироваться ассимилирующий побег. Столоны имеют плагио-тропный рост и располагаются в слое лесной подстилки или в поверхностном слое почвы. В подзоне хвойно-широколиcтвенных лесов, куда входит район исследования (Республика Татарстан, Васильевское лесничество) для самоподдержания популяции одинаково важно семенное размножение и вегетативное, которое осуществляется по принципу неглубоко омоложенной партикуляции. Вегетативное размножение приводит к формированию диффузных клонов. Нарастание столонов, формирование придаточных корней и ассимилирующих побегов происходит на протяжении всего вегетационного сезона. Цветение наблюдается в мае, плодоношение в июне-июле [1].

Регулярный отбор контрольных особей (по 50 экз.) для морфоструктурного анализа проведён ле-

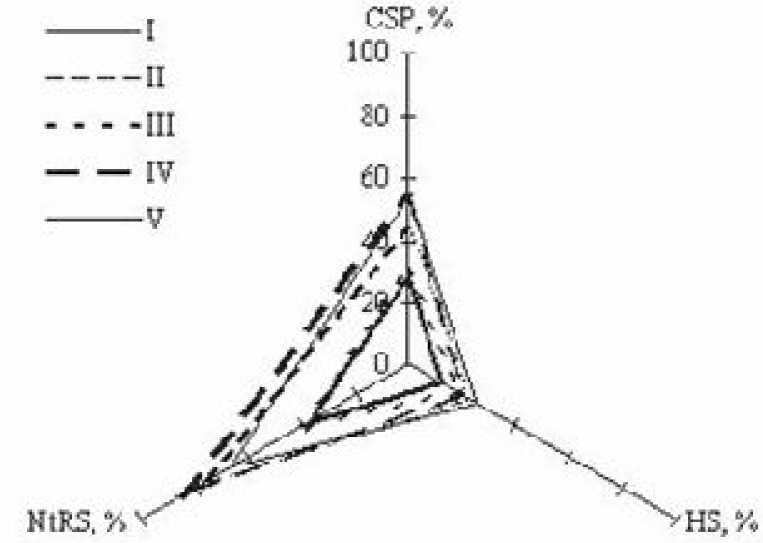

том 2001 г. в 5-ти ценопопуляциях (ЦП) на серой лесной почве. Особь - полицентрическая система со всей системой столонов и ассимилирующих побегов. Условия местообитаний оценены с помощью экологических координат [2], представленных в табл. 1. Характеристика местообитаний дана в табл. 2. Обработка данных проведена с помощью пакета анализа, заключённого в редакторе Microsoft Excel. Парный двух выборочный F-тест для дисперсий использован для выявления различий между вариационными рядами показателей в разных ЦП (таб. 3). Приём построения точечных диаграмм с подбора наиболее достоверных аппроксимаций с помощью функции «Мастер диаграмм» использован для выявления зависимости морфоструктурного показателя (у) от изменения фактора (х) (рис. 1). Прием построения лепестковой диаграммы использован для проведения ординацию местообитаний G.odoratum в трёхмерной системе экологических координат (рис. 2).

ЦП 1 в березово-пролесниково-снытевом (Betula pendula L. - Aegopodium podagraria L.+ Mercurialis perennis L.) фитоценозе с Acer platanoides L. и Sor-bus aucuparia L. в подлеске имела большое покрытие (36 %). Единичные особи G.odoratum (6 % выборки) плодоносили с образованием 4-8 шт. плодов. Они были малоурожайными. Дефицит органов генеративного размножения компенсировался наиболее интенсивным ростом органов, обеспечивающих вегетативное размножение. ЦП II в липново-чистецово-разнотравном (Tilia cordata Mill. - mix herbs + Stachys sylvatica L.) фитоценозе с Acer pla-tanoides и Corylus avelana L. в подлеске имела покрытие 16 %. Редкие особи (2 % выборки) G. odoratum плодоносили и были малоурожайными. Дефицит генеративных органов компенсировался более интенсивным развитием органов, обеспечивающих вегетативное размножение. Среднестатистические особи отличались большим количеством узлов на столонах. ЦП III в липово-осоково- pillosa, Picea fennica (Regel) Kom.) фитоценозе разнотравном с елью (T.cordata - mix herbs + Carex

Таблица 1 . Экологические координаты и формулы для их расчёта

|

Название и символ |

Формула |

Примечание |

|

Ценотический коэффициент затенения (англ.: coefficient of shadow from plants) СSP, % Ценотический индекс богатства почвы азотом (англ.: cenotic Index of the Nitrogen-rich soil) NtRS, % Влажность почвы (англ.: humidity of soil) HS, % |

= V--L V4-L V-W:! CSP=( а - сомкнутость крон деревьев; b - сомкнутость кустарников; с - покрытие растений из травяно-кустарничкоаого яруса, которые отбрасывают густую тень на растение-объект. Это широколистные формы растений и/или мелколистные, но с сильно разветвлёнными побегами и густо расположенными листьями. Всё в процентах. NtRS = 100 (^a-^b)/Y(a + Ы-c) а - покрытие нитрофильного и/или субнитро-фильного вида; b - покрытие анитрофильного и/или субанитрофильного вида; с - покрытие вида с широкой экологической амплитудой в режиме богатства почвы азотом. Z100S(Pl- Р2Л HS = ---------- /Г1 \ P1 / Р1 - вес влажной почвы; Р2 - вес сухой почвы; n – число проб (n = 8). |

СSP = 100 % - абсолютная величина затенения. Она обуслов-леноа 100 % смыканием крон деревьев, 100 % смыканием кустарников и 100 % покрытием травянистых и кустарничковых растений над местом произрастания вида-объекта. Отношение растений к азоту определено по шкале «Богатства почв азотом - Nt» [3]. Виды с диапазоном не шире «jm» считались анитрофильными и субанитро-фильными, не шире «+lo» - суб-нитрофильными и нитрофиль-ными. Покрытие видов оценено в баллах по шкале КТШ-5 [4], где интервалы покрытия 0-4-1636-64-100 (%) соответствуют баллам 1, 2, 3, 4, 5. Влажность почвы определена на глубине корнеобитаемого слоя растения-объекта (5-10 см). |

Таблица. 2 . Характеристика местообитаний Galium odoratum. Данные 28.06.2001

|

К ^ |

Деревья-эдификаторы |

H |

& о ° О cd К & |

Координаты |

||||

|

возраст, лет |

высота, м |

диаметр стволов на уровне груди, см |

СSP, % |

HS, % |

NtRS, % |

|||

|

I |

60-70 |

25 |

40-45 |

80 |

90 |

54 |

25 |

67 |

|

II |

40-45 |

25 |

25-30 |

70 |

75 |

43 |

23 |

75 |

|

III |

40-45 |

25 |

25-30 |

60 |

65 |

30 |

18 |

39 |

|

IV |

40-45 |

25 |

35-40 |

80 |

70 |

53 |

20 |

85 |

|

V |

30-40 |

18 |

20-30 |

50 |

65 |

28 |

12 |

37 |

Таблица 3 . F-критерий для сравнения морфоструктурных показателей в ценопопуляциях Galium odoratum . Данные 28.06.2001-2.07.2001

Из проведённого исследования были сделаны выводы: 1. Проведение ординации местообитаний G. odoratum в трёхмерной системе экологических координат позволяет учёсть комплекс основных факторов среды и предсказать наиболее благопри-

ятные условия для развития растения; 2. Расчёт ценотического коэффициента затенения, ценотиче-ского индекса богатства почвы азотом и влажности почвы способствовал выявлению точек, в которых особи в популяционной системе Galium odoratum развиваются наиболее активно: CSP = 28-43 %, NtRS = 77- 75 %, HS = 18-25 %; 3. Изменения в популяционной организации G. odoratum по градиентам 3-х эколого-ценотических факторов вполне предсказуемы. Изменения морфоструктурных показателей роста и размножения имеют полиномиальный характер.

Примечание: *, **, *** - означает то, что F статистики больше F критическое на уровне значимости 90, 95, 99 %

Рис. 2 . Ординация местообитаний Galium odoratum в трёхмерной системе экологических координат. I-V - №

ЦП

Список литературы Популяционные реакции Galium odoratum (L.) Scop. (Rubiaceae) на смену условий местообитания

- Смирнова О.В. Структура травяного покрова широколиственных лесов. М.:Наука, 1987. 139 с.

- Фёдорова С.В. Популяционные отклики Fragaria vesca L. (Rosaceae) на смену эколого-фитоценотических факторов//Труды Тигирекского заповедника. 2010. Вып. 3. С. 160-165.

- Цыганов Д.Н. Фитоиндикация экологических режимов в подзоне хвойно-широколиственных лесов. М.: Наука, 1983. 196 с.

- Любарский Е.Л. Об оценке проективного покрытия компонентов травостоя//Экология. 1974. № 1. С. 155-158.