Попытки научного подхода к кибернетике: политическая кибернетика

Автор: Деметрадзе М.Р.

Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel

Рубрика: Политика

Статья в выпуске: 6, 2025 года.

Бесплатный доступ

Работа посвящена анализу основных теоретических разработок в области естественных наук и политической кибернетики. Цель статьи – выявление критериев обеспечения информационного феномена законов природы. Показано, что современная политическая кибернетика, представляющая аналогию законов природы, направлена на устранение бюрократического формализма и некомпетентности. Она, как продолжение теории систем, безусловно, является ведущей отраслью современной политики и государственного управления, но, несмотря на это, напряженность между государствами на глобальном уровне все же сохраняется. В связи с этим в работе предлагается новый подход к созданию современной политической кибернетики, основанный на социокультурных аспектах коммуникативных каналов законов природы. Они необходимы для раскрытия фундаментальной значимости категории естественности прав и свобод человека, заявленных учеными еще в эпоху Просвещения. Этот тезис подтверждается на основе анализа естественных наук. Работа представляет интерес для политологов, менеджеров, социологов, государственных управленцев, юристов, студентов и всех, заинтересованных данной областью и проблематикой.

Проекты, модели, политическая кибернетика, системный подход, социокультурное пространство, коммуникативные каналы, менеджмент, государственное управление

Короткий адрес: https://sciup.org/149148222

IDR: 149148222 | УДК: 321.01 | DOI: 10.24158/pep.2025.6.1

Текст научной статьи Попытки научного подхода к кибернетике: политическая кибернетика

свободным». Разумеется, в последующие периоды многие правоведы старались раскрыть суть значения свободы, границы деятельности государства и общества, выделив пять основных сфер жизнедеятельности человека: политическую, правовую, культурную, социальную и экономическую. Свобода - это не вседозволенность, а реализация способностей человека, создающего свое благополучие умственными и физическими способностями. Впоследствии экономические теории и теории социального государства начали выстраиваться в соответствии с принципами, в которых конкуренция стала трактоваться как невидимая рука рынка, а в социальной жизни способность и профессионализм - как путь продвижения человека по социальной лестнице. Кроме того, в конституциях современных государств, а также в международном праве суверенитет и свобода человека как гражданина страны являются высшей ценностью демократического строя, принципами договора между обществом и властью.

Что это за категория - феномен свободы, какая взаимосвязь между ним и суверенитетом, в чем отражается характер их естественности? Эти вопросы пока остаются открытыми, позволяя по-разному истолковывать их политиками и учеными. Основным источником естественности свободы следует считать коммуникативные каналы природы, внедряющие и устанавливающие в человеке культурные коды мотивации и ориентации его поведения, интеракции и социализации в социокультурном пространстве. Данная тема требует особого внимания, так как в существующих теориях кибернетику рассматривают не как информационно-коммуникативный феномен, заданный самой природой, а как применение законов природы в системе управления.

Уточнений требует и политическая кибернетика, разработанная зарубежными учеными в целях обеспечения естественной природы государства и минимизации административно-бюрократического формализма. Практика показывает, что это важно для меритократического управления, но основное значение кибернетики требует отображать и воспроизводить запрограммированность социокультурного пространства самой природой, без которого фундаментальность феномена естественности, как и самой кибернетики, не может основательно проявляться. Необходимость инновационного подхода доказывает краткий обзор существующих исследований в данной области.

Цель исследования - выявление критериев обеспечения информационного феномена законов природы.

Задачи исследования:

-

- рассмотрение попыток репрезентации сути политической кибернетики с точки зрения науки;

-

- утверждение необходимости инновационного подхода к ней с целью обеспечения естественной природы государства и минимизации административно-бюрократического формализма.

Новизна исследования: в работе предлагается новый подход к созданию современной политической кибернетики, основанный на социокультурных аспектах коммуникативных каналов законов природы.

Теоретическую базу статьи составляют: системный подход, теория информации, теория игр и теория принятия решений. Политическая кибернетика представляет собой междисциплинарную область знаний, объединяющую кибернетику, политологию и социологию для анализа и моделирования политических процессов с целью повышения эффективности политического управления и прогнозирования развития событий в указанной сфере.

Методологическую базу статьи составляют структурно-функциональный и сравнительноклассификационный методы политической, социальной и культурной антропологии, а также междисциплинарный подход социально-гуманитарных наук.

Фундаментальность законов кибернетики . Движения веществ в физическом пространстве, воздействие на них и их упорядочение - эти управленческие механизмы природы не могли оставаться под наблюдением лишь определенной группы людей - жрецов. Процессы развития человечества приобретали многосторонний характер и все больше перемещались на Европейский континент. Этому способствовал распад первобытного строя в Греции, образование первых колоний и практика заимствования достижений Востока. Здесь же появляются школы философов, заложившие основы европейской культуры и научного объяснения физических процессов. В результате всего этого носителями знаний, помимо жрецов, становилась новая страта, создающая соперничающие идейно-интеллектуальные сети, определяющие их структуру на века.

Однако формирование реальных научных сетей сталкивалось с трудностями, так как господствующий политеизм, разъясняющий все жизненные процессы, а также явления природы сквозь призму деятельности разных божеств, создавал факторы, препятствующие социальнонаучному познанию природы. И все же именно Греция стала колыбелью изучения и исследования окружающей среды, критического подхода к сложившемуся порядку и реальности. При этом следует учесть, что почти все греческие философы получили свои знания у древних египтян, в том числе у жрецов, в результате чего многие достижения Востока не были утеряны, а перенесены на европейскую почву.

Здесь же возникла философия как любовь к мудрости, космогония, космология, физика, география, метеорология, астрономия, биология и математика. Все это является признаком того, что исследование законов природы начинает выходить из замкнутого пространства, и скрытая жрецами информация становится доступной для многих.

То, что законы кибернетики имели непосредственное отношение к естественным явлениям природы, утверждалось еще в Древней Греции. Представим несколько примеров, относящихся к этим фактам.

Отец философии Фалес (624–547 до н. э.) утверждал, что источником всех веществ является вода, а Космос – живое существо, полное божественных сил1. Анаксимен (585–525 до н. э.), представитель Милетской школы натурфилософии, считал первоосновой жизни на Земле воздух (Graham, 2003). Гераклит (530–476 до н. э.) стал известен как автор идеи всеобщей изменчивости и движения: «Война – отец всех, царь всех: одних она объявляет богами, других – людьми, одних творит рабами, других – свободными»2. Демокрит (460–370 до н. э.), основоположник атомистического материализма, описал мир как систему атомов в пустоте, отвергая бесконечную делимость материи, постулируя не только неисчислимость атомов во Вселенной, но и бесконечность их форм (Абакумов, 2011).

Появился и термин «кибернетика», который впервые употребил Платон (427–347 гг. до н. э.) в диалоге «Законы» (IV в. до н. э.) для обозначения принципов управления людьми3.

Особую значимость в этом контексте имели труды Аристотеля (384–322 до н. э.). Такие категории, как метафизика, материя, воздух, вода, земля, огонь и эфир (небесная субстанция), стали научными терминами объяснения природных явлений с его подачи. Он же первым классифицировал науки по отраслям и выделил первоначальную природную реальность. По утверждению Аристотеля, мировое движение есть цельный процесс: все его моменты взаимно обусловлены, что предполагает наличие единого двигателя4. Одной из важных заслуг Аристотеля является постановка им вопроса научной гипотезы, проверяемости полученных результатов и необходимости перехода от философствования к доказательству и экспериментам. Такая практика считается первой научной революцией, состоящей в утверждении необходимости научного подхода к исследовательским опытам. Однако философские подходы еще долгое время, до второй научной революции, оставались лишь объяснением физических процессов.

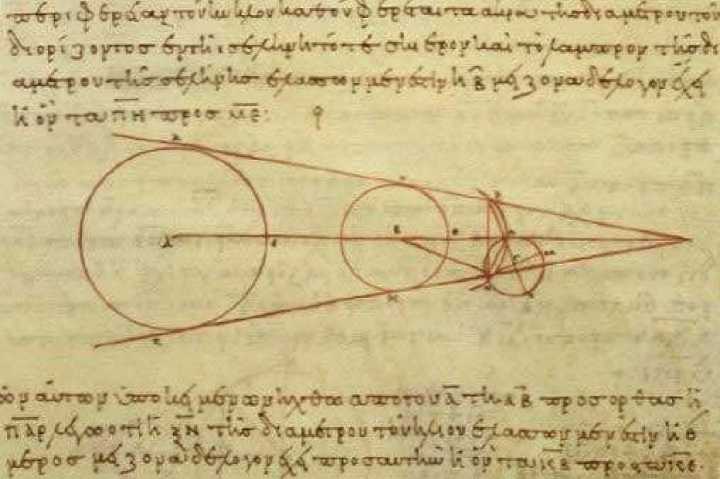

Аристарх Самосский в III веке до н. э. рассчитал относительные размеры Земли, Солнца и Луны. Поясняющее определение радиуса Луны по методу Аристарха представлено на рис. 1.

Рисунок 1 – Поясняющее определение радиуса Луны по методу Аристарха (византийская копия X в.)

Figure 1 – Explanatory Definition of the Radius of the Moon According to the Method of Aristarchus (Byzantine Copy of the X Century)

Важность экспериментального подхода к законам природы подчеркивали и другие представители науки, например, ученый, художник и философ Леонардо да Винчи (1452–1519).

Далее в XVI–XVII вв. в противовес геоцентрической системе мира античности появилась гелиоцентрическая (гелиоцентризм), согласно которой Солнце является центральным небесным телом, вокруг которого обращаются Земля и другие планеты. Представители нового направления астрономии – Н. Коперник (1473–1543), автор работы «О вращении небесных сфер»1; Дж. Бруно (1548–1600), противившийся господствовавшей в его время аристотелево-птолемеевской системе и концепции множества миров (Бруно, 1936); Галилео Галилей (1564–1642), создатель телескопа, открыватель гор на Луне, пятен на Солнце, отдельных звезд Млечного Пути, создатель экспериментальной и теоретической физики (Галилео, 2024). Все они являются авторами второй научной революции, заложившие основы третьей.

Позднее увидела свет работа И. Ньютона (1642–1727). Опираясь на труды Коперника, Кеплера и Галилея, в 1687 г. в книге «Математические начала натуральной философии» он выявил законы движения и закон всемирного тяготения, сформировав ведущую научную точку зрения вплоть до появления общей теории относительности (Ньютон, 1937). Такие разработки повлияли на появление рационализма Г.В. Лейбница, П. Ферма, Р. Декарта. Но самым важным стало соединение математических и физических наук, а также установление связи физики и химии, что способствовало формированию фундаментального физико-химического закона Авога-дро, определившего состав молекул в газах.

Все эти процессы ускорили внедрение науки в практику, были созданы специальные устройства и технологии, повлиявшие на процесс модернизации и научно-технический прогресс общества, переход к более высокому уровню развития. Так появились первые вычислительные машины, прообраз цифрового компьютера, созданный английским математиком Ч. Бэббиджем (1791–1871) (Батаев, 1989).

Переломным моментом этого периода необходимо считать не столько новые научные открытия, сколько применение их на практике. Конкретным примером является разработка узла электрической машины – коммутатора и телеграфа французским математиком А.-М. Ампером (1775– 1836), который ввел понятие электрического тока, создал первую теорию связи электрических и магнитных полей. Заимствуя у Платона понятие кибернетики, означающее искусство управления кораблем, он передавал кибернетике особую функцию управления государством, обеспечивающую и предоставляющую гражданам разнообразные блага (Поваров, 2007).

Датский ученый О.К. Ремер (1644–1710) первым установил скорость света (MacKay Oldford, 2000), а француз Ж. Пикар (1620–1682) представил измерения угловых диаметров Солнца, Луны и планет2. Информационное свойство законов природы обусловливало поиск частоты и, соответственно, длины волны излучения, эффект которого был назван в честь австрийского физика К. Доплера (1803–1853) (Dastur, Tank, 2009) и стал впоследствии неотъемлемой частью современных теорий о происхождении Вселенной (например, теория Большого взрыва и красного смещения).

Промышленная революция и появление капиталистической системы еще больше актуализировали новые подходы к кибернетике и утвердили ее роль в обществе, которое двигалось к информационной эре.

Н. Винер (1894–1964) определил кибернетику как науку управления (Wiener, 1948).

Г. Кунц в 1961 г. в работе «Джунгли теории управления» выделил шесть таких школ: школа, рассматривающая управление как процесс; эмпирическая школа; школа человеческого поведения; школа социальных систем; школа принятия решений; математическая школа (Koontz, 1961).

Во второй половине ХХ в. началось проектирование технологии, которая обладала бы чувствительностью восприятия естественных законов природы. Ее создание способствовало производству ультрасовременных товаров, в том числе информационно-коммуникационного назначения. Это стало неотъемлемой частью современной экономики по превращению научных открытий в конкретный продукт. Появилась школа научного управления и системного анализа, основные положения которой приведены в монографии Д.М. Гвишиани (Гвишиани, 2007).

В то же время вопросы связи законов кибернетики с первенством человеческого фактора пока еще остаются открытыми, поскольку искусственный мир людей чрезмерно материализован. Возможно, прежде всего потому, что в законах кибернетики информационный феномен самой природы пока еще недостаточно исследован, тогда как энергетический баланс материи имеет информационный характер, а значит, оставлять этот фактор только в зоне естественных наук недопустимо. Однако это отчасти верно, так как вопрос, почему законы кибернетики обеспечивают первенство человеческого фактора, и как происходит взаимодействие физического и искусственного пространства, пока еще остается открытым.

Политическая кибернетика . Принято считать, что новый подход к кибернетике разработал американский ученый Н. Винер, который руководствовался постулатом, что все объекты природы, как неподвижные, так и социально значимые, закодированы тайными кодами, выполняющими функцию «черного ящика» и определяющими импульсы их реагирования на внешние факторы (Винер, 1983; 2001). Это была первая попытка применения на практике кибернетического подхода, и после нее ученые задумались о создании прикладной теории самоуправляющихся систем с обратной связью.

Такая тенденция не могла не затронуть и область политологии. Д. Истон (Истон, 1993; 2008) и Г. Алмонд (Алмонд, Верба, 2014 ; Сравнительная политология сегодня: мировой обзор …, 2002), опираясь на понятие «кибернетическая система», заимствовали методологию системного анализа. При этом Д. Истон предлагал коммуникационно-кибернетическую модель управления и кибернетический «черный ящик», который включает каналы «входа» и «выхода» информации. По его мнению, политика и есть коммуникативный феномен, и если наполнить ее каналы конкретным содержанием, то можно управлять самой информацией и обществом (Истон, 2008).

На самом деле здесь можно усомниться в подлинной кибернетике, поскольку такую задачу способна решать и теория информации. Однако здесь все же есть свои особенности, так как акцент ставился на теориях системного подхода, выдвинутых Л. фон Берталанфи (Берталанфи, 1973). Данное направление науки исследует различные явления, в том числе и взаимодействие различных объектов, но основной упор делает на возможных изменениях под влиянием внешней среды. И все же общей для кибернетики и системного подхода стала задача, как научиться управлять или как управлять не процессами, а с их помощью. Отсюда и девиз: управлять процессами с помощью процессов (Истон, 2000). Разделение систем на открытые и закрытые, простые и сложные, статические и динамические (изменяющиеся во времени) также было осуществлено в рамках теории систем, что имело прямое отношение к системной теории Д. Истона.

К. Дойч (1912–1992) в книге «Нервы управления» также рассматривает политическую систему как сеть коммуникации и информационных потоков и вводит понятия нагрузки, мощности, вместимости информационных каналов, обратной связи и пр., которые формируют коммуникативную сеть (Deutsch, 1963). И если Д. Истон и Г. Альмонд основной акцент делали на равновесие политической системы, то для К. Дойча важны контроль и управление.

Благодаря этим работам в политологии, а затем и в социальной кибернетике появились методы, которые выполняли функцию социального инжиниринга, то есть конструирования политической системы, разработки индикаторов качества жизни и нового государственного управления (Bezes et al., 2012).

Системно-кибернетические подходы были направлены на решение проблем государственного управления, поиск критериев эффективности и условий ее повышения. Следовательно, моделирование, прогнозирование, программирование и проектирование как базисные элементы политической кибернетики (да и не только ее) создавали условия максимальной прозрачности политических процессов и подчинения интересам граждан, реализации ранее достигнутых договоренностей и взятых на себя обязательств. Также были установлены основополагающие принципы кибернетики, заявляющие, что «государством должны управлять кибернетики с проектноэкспертным мышлением», а не финансисты, которые растрачивают скрытые ресурсы, наращивая резервы и спекулятивные капиталы за счет того, что экономят на заработной плате рабочих и не тратят на внедрение инноваций1.

Современная политическая кибернетика применяет и методы синергетики. Ученые разных стран стараются решить в ее рамках как глобальные, так и локальные проблемы, содержанием которых, например, является диалог человека с природой (Пригожин, Стенгерс, 2014), информация и самоорганизация (Хакен, 1991), теория катастроф (Арнольд, 2004; Переходы и катастрофы: опыт социально-экономического развития …, 1994), математические модели многосвязных систем (Касти, 1982).

Обобщая краткий обзор политической кибернетики, можно отметить, что разработки исследователей весьма впечатляющи, но, несмотря на их старания, внутригосударственные и глобальные процессы все же не достигли тех результатов, к которым они стремятся. Главной проблемой остается то, что они не смогли обеспечить фундаментальное предназначение кибернетики – вернуть людям естественный характер государства, усилить их позицию в социокультурном пространстве, потерянный еще в глубокой древности. Кроме того, главная ошибка классиков заключается в том, что коммуникацию они рассматривают не в контексте естественных законов природы, а как ее аналогию, приспособленную к реальности.

Никакая наука или искусственно созданные идеальные модели не могут работать без социокультурных аспектов законов природы. Поэтому разработка новой кибернетики остается сверхважной задачей. Никакие искусственные каналы не могут обеспечить прочность системы, если она не имеет природно-естественного характера и не соответствует закономерностям кибернетики.

Применение кибернетики в экономической политике . Системно-кибернетические подходы, методы проектирования и прогнозирования, а также концепции нового государственного управления оказали непосредственное влияние и на экономические теории. Начались исследования и разработки долгосрочных проектов национального и международного экономического развития капиталистического мира в конкуренции за рынки и сырье. В исследовании «Ресурсы в будущем Америки. Потребности и возможности их удовлетворения в 1960-2000 гг.», в разработке которого принимали участие ведущие ученые-экономисты, статистики и проектировщики (Г. Лендсберг, Л. Фишман и Дж. Фишер) на средства «Фонда ХХ века», ставилась задача выявления «слабых звеньев» в обеспечении экономического роста естественными ресурсами и развития системы соответствующих технологий.

Важно отметить, что влияние политической кибернетики и девиза «Вся власть специалистам» способствовало концепции обеспечения государственной ответственности и прозрачности экономики, институциональной экономики, разработке индексов качества жизни и «социального контроля общества». Предлагались идеи поставить во главе экономики «совет техников», а также осуществить революции в экономических функциях государства, а роль организатора хозяйства в интересах всеобщего благосостояния передать техникам. При этом результаты прогресса должны были равномерно распределяться между всеми стратами общества.

Такие тенденции привели к научно-технической революции и трансформации капиталистической экономики в социально-экономическом направлении. На основе технологического подхода были созданы прогнозы и сценарии будущего, лидером неоинституционализма которого стал американский ученый К. Гэлбрейт, автор книги «Общество изобилия» (1958) (Гэлбрейт, 2018), утверждавший, что высокий технический уровень позволяет капиталистическим странам достичь материального благополучия. Под изобилием ученый имел в виду целый ряд планов, которые должны были обеспечить государство в таких сферах, как общественные услуги, развитие социальной инфраструктуры, благоустройство городов, жилищное строительство, здравоохранение и образование, без которых прогресс невозможен.

Конкретизируя дефиницию «индустриального общества» как синоним современного социума и предлагая концепцию «революции управляющих», государства «всеобщего благосостояния», К. Гэлбрейт ввел термины «техноструктура», «менеджмент и руководящий интеллект». Новой формой управления государством он считал реализуемое научно-техническими специалистами. Благодаря К. Гэлбрейту такие понятия, как «индустриальная система», «техноструктура», «зрелая корпорация», стали новой идеологией и тезисом трансформации капитализма. Однако прогнозы ученого, как и других институционалистов и кибернетиков, не совсем оправдались. В то же время они способствовали созданию новых конструктов общественной жизни. Начался пересмотр существующих теорий, критический анализ таких вопросов, как пренебрежение национальными интересами, расточительство природных ресурсов и загрязнение окружающей среды. Для системно-кибернетической науки и нового институционализма актуальной становится не столько глобальная экономика, сколько проблемы выравнивания доходов, ликвидации безработицы, бедности, расширения индустриальной системы. И все же К. Гэлбрейт предлагает выбор экономической политики как комплекса показателей (состояние окружающей среды, уровень образования) для улучшения условий жизни различных слоев населения. Современное государство, в отличие от прежнего, по его мнению, является «симбиозом», сформированным в результате инкорпорации техноструктуры с государственной бюрократией или административным органом технического совета. Комплекс проектного менеджмента экономической системы он назвал новым социализмом, направленным на исправление положения там, где есть низкий уровень развития, рассматривая его как средство контроля над отклоняющейся траекторией эволюции.

В современной геополитической конъюнктуре политическая кибернетика активно используется в качестве инструмента мягкой силы, который направлен на трансформацию информационного пространства в интересах конкретного актора. Эффективное использование политической кибернетики требует воздействия на все аспекты социального пространства и в первую очередь на систему образования, управление которой позволяет вырастить идеологически-правиль-ное общество. В условиях прошедшего переходного идеологического вакуума для сегодняшней

России крайне важно построить интенсивный механизм социокультурного вектора кибернетики, который должен быть направлен на рост оборонного сознания общества и повышения патриотической составляющей единой идеологии. В этой связи при реализации инструментов политической кибернетики основной упор необходимо делать на систему высшего образования, которая обеспечивает формирование полноценного человеческого капитала, а также геополитический трансферт элементов мягкой силы (Булавина, 2023).

Заключение . Обобщая обзор системно-кибернетического подхода в экономической политике, реализуемого в рамках нового институционализма, отметим следующее. Вклад ученых в этой области, безусловно, созидательно конструктивный. Было создано множество проектов социального государства, в том числе и приближающих современное общество к принципам эгалитаризма и физиократии доисторического периода. Однако проекты не имели тех результатов, которые планировали их авторы. Основная причина состояла в том, что государство может создать оптимальные условия для своих граждан в том случае, если ее содержательным фундаментом является социокультурная модель кибернетики, ее коммуникативные каналы, обеспечивающие первенство человеческого фактора и человеческого капитала в государстве. Вероятнее всего, данный подход не может иметь заменяющей альтернативы.

Обоснование достоверности изложенного и преимущество социокультурных аспектов кибернетики требуют раскрытия императивов функционирования природы и ее информационнокоммуникативных каналов.