Пороговые величины минеральной плотности костей скелета и частота переломов

Автор: Свешников Анатолий Андреевич, Астапенков Данила Сергеевич

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 2, 2010 года.

Бесплатный доступ

Подробно проанализирована взаимосвязь между минеральной плотностью скелета и частотой переломов. Рассмотрены факторы риска, предикторы переломов, установлены пороговые значения минеральной плотности в местах наибольшего содержания трабекулярной кости.

Минеральная плотность костей скелета, остеопороз, переломы

Короткий адрес: https://sciup.org/142121319

IDR: 142121319

Текст научной статьи Пороговые величины минеральной плотности костей скелета и частота переломов

Остеопороз является широко распространенным заболеванием с такими симптомами, как боль и переломы. При малоподвижном образе жизни он встречается в 74 % случаев, у занятых физической работой в 23 % [8]. У мужчин и женщин, страдающих остеопорозом, костная масса и минеральная плотность компактной кости меньше на 14-26 %. Остеопороз является причиной 20 % всех переломов длинных костей и 25 % позвоночника [11]. В 65 лет 50-84 % женщин имеют в позвоночнике содержание минералов ниже порогового значения, а в 85 лет фактически все [10, 12, 27].

Широкое применение в клинической практике многих стран методов одно- и двухфотонной, рентгеновской двухэнергетической абсорбциометрии позволило накопить обширный материал о пороговых величинах минеральной плотности костей (МПК), ниже которых возникают переломы и, таким образом, вплотную подойти к решению проблемы профилактики переломов у женщин после 45 лет и у мужчин после 60 лет [23, 27].

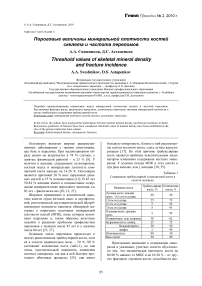

Основное число переломов происходит в местах расположения трабекулярной кости, хотя её в скелете сравнительно мало 20 %, 80 % составляет компактная кость (табл.1), но она очень чувствительный показатель изменения костных минералов, так как в ней быстрее протекают обменные процессы [25], она имеет большую поверхность, близко к ней расположены клетки костного мозга, здесь лучше васкуляризация [17]. По этой причине трабекулярная кость является наиболее чувствительным индикатором изменения содержания костных минералов. У мужчин потеря МПК в этих костях в три раза меньше, чем у женщин [30, 35].

Таблица 1

Содержание трабекулярной и компактной кости в скелете человека

|

Название кости |

Трабекулярная кость, % |

Компактная кость, % |

|

Лучевая кость: нижняя треть – 0,5 см от сустава |

60 |

40 |

|

1,0 см от сустава |

25 |

75 |

|

2,5 см от сустава |

5 |

95 |

|

7,0 см от сустава |

5 |

95 |

|

Плечевая кость: средняя треть |

5 |

95 |

|

Позвоночник: тело позвонка |

38 |

62 |

|

Бедренная кость: шейка, |

25 |

75 |

|

большой вертел, |

50 |

50 |

|

диафиз |

2 |

98 |

|

Пяточная кость |

90 |

10 |

|

Весь скелет |

20 |

80 |

Пристальное внимание к содержанию минералов в указанных участках скелета обусловлено тем, что механическая прочность кости на 80-90 % зависит от МПК и на 10-20 % от других факторов: строения кости, способности вос- станавливаться после микропереломов, состояния коллагенового матрикса и костного мозга, интенсивности костного ремоделирования [19, 28]. Для возникновения переломов имеет значение и то, что в трабекулярной кости (в возрасте 35 лет) 60 % минеральных веществ, а в компактной 68 %. Преимущественная убыль МПК в трабекулярной кости (в основном у женщин) влияет на прочность кости в целом и на чувствительность к переломам.

По мере старения происходит резорбция не только трабекулярной кости, но и истончение кортикального слоя [30]. В некоторых местах трабекулярная кость исчезает полностью, пустоты замещаются жиром, происходит уменьшение гемопоэтической ткани в костном мозге [20]. Уменьшается отношение костная ткань / костный мозг (активный костный мозг и жировая ткань), изменяется соотношение основных клеточных элементов [24]. Однако отношение минеральные вещества/органический матрикс остается неизменным, не нарушается химическое строение минералов. С возрастом несколько изменяется строение кости: увеличивается диаметр и площадь сечения, меняется модуль эластичности и прочности, за счет чего компенсируется уменьшение костной массы [17].

В 40 лет у мужчин (по сравнению с 25 годами) убыль МПК в трабекулярной кости концевого скелета составляет 5 %, у женщин 8 %. У 50летних женщин количество МПК в позвоночнике меньше на 12 %, в компактной кости позвонка - на 4,5 %. В 60 лет потеря минеральных веществ в трабекулярной кости обусловлена существенным снижением физической активности и концентрации половых гормонов [27, 35].

Факторы риска, предикторы переломов и пороговые значения МПК

Фактор риска перелома определяется как признак, связанный с повышенной вероятностью наличия заболевания. Факторы разделяются на костные (сниженная костная масса, накопление микротравматических повреждений, уменьшение сцепленности трабекул) и внекост-ные (например, склонность к падениям).

Многочисленные исследования убедительно доказали, что МПК является главной детерминантой механических свойств костной ткани и на 7580 % определяет её прочность [9, 15, 33]. Риск перелома непосредственно связан с абсолютными значениями МПК позвоночника и шейки бедра, в силу чего данные костной денситометрии – единственного метода, позволяющего количественно определить степень остеопении и остеопороза, могут служить предикторами перелома [6]. Установлены значения пиковой массы кости [33]. Постепенное уменьшение костной массы с возрастом увеличивает риск перелома, и напротив, высокая частота переломов у пожилых людей тесно коррелирует с низкими показателями МПК. Важно определить тот уровень снижения МПК, который действительно увеличивает риск перелома. Первый шаг в этом направлении был сделан с введением понятия «порога перелома». Он был определен эмпирически как уровень МПК для данной области скелета, ниже которого становятся возможны нетравматические переломы. Было отмечено, что 95 % переломов позвоночника и шейки бедра происходит у пожилых людей обоих полов при уровне МПК поясничного отдела позвоночника ниже 1,0 г/см2, а шейки бедренной кости 0,75 г/см2. Интересно, что эти показатели примерно соответствуют нижней границе нормального распределения уровней костной плотности, т.е. на 2 стандартных отклонения (SD) ниже средних значений МПК у молодых взрослых мужчин и женщин. Это понятие порога хорошо согласуется с критериями ВОЗ, которые определяют остеопороз как снижение МПК на 2,5 SD и более. Начиная с порогового уровня, дальнейшее снижение МПК сопряжено с экспоненциальным ростом частоты переломов. Достаточно сказать, что риск перелома бедра возрастает в 2-3 раза при каждом снижении МПК на одно стандартное отклонение от нормы (по Т-критерию) [18, 29].

У лиц пожилого возраста переломы проксимальной трети бедренной кости возникают в 87 % случаев в результате падений на бок и спину с высоты роста. Падение со стула или кровати дают 8 % переломов. У 20 % пострадавших были переломы и других локализаций. Причины падений – заболевания сердечно-сосудистые, нервномышечные, опорно-двигательные, обусловленные нарушением зрения и случайные [27].

Особенности возникновения переломов при остеопорозе

Для остеопороза наиболее характерны переломы позвоночника, дистальной трети предплечья и проксимальной трети бедренной кости, хотя при значительном снижении МПК возможны переломы любой локализации.

Переломы, связанные с остеопорозом, имеют ряд особенностей. Главная их черта возникновение при низкой массе минералов [5, 6]. Вследствие этого они обычно возникают при минимальной нагрузке (падение с высоты, не превышающей собственный рост, неловкое движение) или даже без видимой причины. Исследования показали, что такие воздействия в норме не должны приводить к повреждению кости. К другим особенностям переломов при остеопорозе относятся: локализация главным образом в областях с преимущественно трабекулярной костью, повышенная частота у женщин по сравнению с мужчинами. Число переломов, обусловленных остеопорозом, трудно подсчитать точно, но подавляющее большинство из них, возникших в возрасте после 50 лет при минимальной травме, относятся к остеопоротическим [17]. Остеопоротические переломы существенно снижают качество жизни [22], нередко приводят к летальным осложнениям.

Переломы появляются при уменьшении МПК на 13,7-23 %. В возрасте 60-80 лет снижение МПК составляет 20-25 %. У лиц с переломами, эта величина ниже еще на 10-15 % [21]. Риск при таком содержании МПК возрастает в 10-20 раз по сравнению с возрастным контролем.

Переломы в отдельных костях скелета.

Лучевая кость

В метафизе, на расстоянии 5 мм от радио-ульнарного сочленения, находится 60 % трабекулярной кости. Средняя величина потери МПК (по сравнению с 21-25 годами) у мужчин составляет 0,73 % за год, у женщин 1,06 %. Переломы впервые возникают у мужчин при величине МПК 0,50 г/см2, у женщин 0,45 г/см2 (величина снижения 20-30 % по сравнению с 2125 годами и на 3-6 % по сравнению с женщинами такого же возраста, но без переломов). У женщин в возрасте 62-79 лет МПК снижена на 21 % (в диафизе, на границе нижней и средней третей, на 14 % [4]). Значительное число переломов (60-110 на 1000) происходит при снижении МПК на 36-50 % [14] (табл. 2).

При отсутствии рентгеновского костного денситометра измерение содержания минералов можно сделать на анализаторе минералов (остеоденситометре) на расстоянии 5 мм от сустава и получить представление о пороговой величине в позвоночнике: при содержании минералов в лучевой кости, равном 325 мг/см2, убыль в позвоночнике 23 % [11].

Переломы позвонков

Изменения позвоночного столба при остеопорозе имеют ряд важных диагностических особенностей. Тела позвонков способны постепенно накапливать изменения (остеопоротического характера), поэтому переломы обычно возникают не одномоментно, а в течение довольно продолжительного времени, проявляясь в виде деформаций, нарастающих по мере снижения МПК [13].

Хотя переломы позвонков являются одними из наиболее распространенных переломов при остеопорозе, наши знания об их эпидемиологии остаются неполными, что обусловлено двумя главными причинами. Во-первых, около одной трети таких переломов не проявляется клинически, и поэтому для точной оценки их распространенности требуются массовые денситометрические обследования. Во-вторых, до недавнего времени не было выработано единых критериев для диагностики переломов позвонков по рентгенографическим признакам. В связи с этим при описании рентгенограмм пользовались таким условным определением, как «деформация позвонка», оставляя термин перелом для очевидных случаев [1].

Первый пик переломов бывает у детей и подростков. Переломы возникают, как правило, в результате травмы (спортивной или транспортной) как следствие того, что минерализация скелета в период полового созревания отстает на 1-2 года [5]. Второй пик обусловлен уже раз- вившимся остеопорозом. Эта точка зрения подтверждается многочисленными исследованиями, продемонстрировавшими значительную распространенность остеопороза среди лиц с переломами, особенно в старших возрастных группах. Чаще возникают клиновидные переломы, число поперечных составляет лишь 11 %. При снижении МПК на 36 % переломы происходят в 48 % случаев [13]. В 60-80 лет число переломов в 7-8-м грудных позвонках составляет 12-14 %, во 2-4-м поясничных 75 %, так как поясничный отдел позвоночника подвергается наибольшей нагрузке и в то же время наименее устойчив [36]. Повреждения самые тяжелые.

Для диагностики и прогноза важно определение массы минералов в каждом позвонке, так как их прочность снижается пропорционально изменению массы минералов и в меньшей мере зависит от минеральной плотности только трабекулярной кости. Одновременное определение минеральной плотности применяется лишь для того, чтобы свести до минимума ошибку [23, 26]. Масса минералов, при которой возникают переломы у мужчин, составляет 20,939 г, ей соответствует плотность 0,970 г/cм2. У женщин эти величины равны соответственно 17,010 г и 0,956 г/см2 [35].

Механическая прочность тела позвонка в 80 лет уменьшается в 2,6 раза, трабекулярной кости позвонка в 4 раза. МПК может быть поэтому использована как непрямой показатель изменения компрессионной прочности (зависимость между МПК и прочностью прямолинейная до величины 2,2 г/см) [13].

На массу минеральных веществ в позвонках и, следовательно, на их прочность влияет гормональный статус. Так, например, в течение 2-3 лет после менопаузы потеря минералов в поясничных позвонках составляет 6 % в год. Поэтому у женщин 50-79 лет 95 % переломов происходит при количестве минералов 16,8-10,9 г, которому соответствует плотность 0,925-0,595 г/см2 [34]

(табл. 2). Уменьшение массы минералов в позвонках ведет к тому, что у женщин 51-65 лет в 6 раз больше переломов, чем у мужчин, а после 70 лет в два раза [2]. Подобное соотношение не случайно, так как у женщин на 30 % меньше минералов. За жизнь у них масса минералов уменьшается на 42 %, а у мужчин только на 10 % [3, 31].

Бедренная кость: проксимальный отдел

L. Melton [14] показал, что у пожилых женщин 90 % переломов проксимальной трети бедренной кости, ассоциированы с остеопорозом, а у пожилых мужчин 80 %.

Статистически достоверная убыль минералов отмечена у мужчин и женщин в возрасте 51-60 лет [32]. В 60 лет число переломов шейки у женщин составляет 10-15 % от общего числа переломов в данном возрасте. После 65 лет эта цифра возрастает до 16-21 % главным образом за счет переломов вертелов. На протяжении последующих 10 лет число переломов удваивается, а в межвертельной области утраивается. В 75 лет суммарное число переломов составляет 25 % от общего числа переломов в этом возрасте [15].

Потеря минеральных веществ в шейке в возрасте 70-80 лет составляет 20-25 %, в пространстве Варда – 35 %. У лиц с переломами эти величины ниже на 25-30 %, чем у лиц аналогичного возраста, но без переломов. Переломы вертелов возникают при еще большей величине деминерализации. При снижении МПК на 45 % риск переломов возрастает в 10-20 раз [16]. Величина МПК в шейке уменьшается за жизнь на 53 %, а в межвертельной области на 58 %. После 80 лет у 1 % женщин и 0,5 % мужчин переломы бывают ежегодно, 95 % переломов происходит при МПК 0,8 г/см2 [27] (табл. 2).

У женщин в возрасте после 70 лет переломы проксимальной трети бедренной кости встречаются в 2 раза чаще, чем у мужчин. Смертность в течение первого года составляет около 50 %. Ежегодно на поддержание здоровья таких лиц в США тратится 7 млрд долларов [14]. Большая трудность лечения и высокая его стоимость дают основания считать их важнейшими при остеопорозе.

Пяточная кость

Пяточная кость содержит 90 % трабекулярной кости и этим существенно отличается по строению от длинных костей. У мужчин стати- ралов в ней наблюдается в 61-70 лет, у женщин на 10 лет раньше. Пороговые значения составляют 0,400-0,370 г/см2 (табл. 2). Имеются также данные о числе переломов в условиях остеопороза. Так, при МПК, равной 0,500±0,029 г/см2, вероятность переломов составляет 0,03 % за год, при 230±0,029 г/см2 число случаев 65 на 1000. При 0,200±0,019 г/см2 – 140, при 0,175±0,021 г/см2 150 и при

0,150±0,014 г/см2 130 переломов на 1000 [4].

Зависимость числа переломов от суммарного количество минеральных веществ в скелете

Масса минералов может указывать на возможность появления переломов в костях скелета (табл. 3). Так, при уменьшении массы минералов на 7 % у мужчин отмечаются переломы лучевой кости в типичном месте, на 10 % переломы позвоночника, на 16 % - переломы проксимальной трети бедренной кости. У женщин эти переломы возникают при снижении минералов соответственно на 16, 18 и 23 %. Риск серьезно возрастает при потере массы минералов на 20 %. Такие переломы чаще всего возникают от незначительных механических воздействий (низкоэнергетические переломы). При остеопорозе убыль массы минералов в скелете чаще всего составляет у мужчин 23 %, у женщин 28 % [7].

стически достоверное уменьшение массы мине-

Таблица 2

Пороговые величины минеральной плотности в костях скелета

|

Место измерения |

МПК, г/см2 |

Снижение МПК, % |

Число переломов, % |

|||

|

женщины |

мужчины |

женщины |

мужчины |

женщины |

мужчины |

|

|

Лучевая кость: метафиз 5 мм от сустава |

0,45 |

0,50 |

6 |

25 |

5 |

5 |

|

Ниже порога |

||||||

|

0,40 |

0,45 |

17 |

33 |

21 |

12 |

|

|

Позвоночник: поясничный отдел |

0,96 |

0,97 |

7 |

18 |

7 |

7 |

|

Ниже порога |

||||||

|

0,93 |

0,94 |

11 |

20 |

47 |

17 |

|

|

Бедренная кость: шейка |

0,94 |

1,26 |

42 |

19 |

5 |

3 |

|

Ниже порога |

||||||

|

0,88 |

0,92 |

47 |

22 |

12 |

9 |

|

|

Пяточная кость: центральная часть |

0,37 |

0,40 |

18 |

28 |

10 |

8 |

|

Ниже порога |

||||||

|

0,33 |

0,38 |

27 |

30 |

30 |

16 |

|

Таблица 3

Возрастные изменения суммарного количества минеральных веществ в скелете, пороговая их масса и число переломов

|

Возраст, годы |

Масса минералов, г |

Пороговая масса, г (М±m) |

Место перелома |

Число на 1000 |

|

Мужчины |

||||

|

31-35 |

3320±57 |

|||

|

51-60 |

3160±51 |

|||

|

61-70 |

3040±38 |

3020±62 |

кости предплечья |

7 |

|

71-80 |

2940±57 |

2900±54 |

позвоночник |

73 |

|

81-90 |

2778±71 |

2760±49 |

проксимальный отдел бедра |

17 |

|

Женщины |

||||

|

31-35 |

2880±36 |

|||

|

51-60 |

2691±42 |

|||

|

61-70 |

2524±31 |

2434±42 |

кости предплечья |

20 |

|

71-80 |

2359±39 |

2339±48 |

позвоночник |

165 |

|

81-90 |

2240±28 |

2162±34 |

проксимальный отдел бедра |

25 |

В возрасте 90 лет риск переломов шейных позвонков и большого вертела у женщин составляет 25 %, у мужчин 10 %. Ежегодно у женщин происходит в 4-10 раз больше переломов шейки бедренной кости, большого вертела и переломов Коллиса. Переломы вертелов составляют 51,5 % от числа переломов бедренной кости.

При остеопорозе МПК отдельных частей скелета снижена следующим образом: мужчины: кости черепа 28 %, верхние конечности 17 %, нижние конечности 18 %, туловище 37 %. Если величину МПК в туловище принять за 100 %, то убыль минералов из ребер составляет 22 %, костей таза 35 %, позвоночника 43 %. У женщин снижение составило: кости головы 28 %, верхние конечности 15 %, нижние конечности 25 %, туловище 32 % (ребра 28 %, таз 34 %, позвоночник 38 %) [4].

Сделаны также наблюдения за возрастными изменениями суммарного количества только кальция методом нейтронно-активационного анализа. У лиц в 35-50 лет потеря составила 0,19 % за год, после 50 лет 0,87 %. При остеопорозе масса кальция у женщин была равна 628±8,7 г (норма 836±6,1 г, р<0,05) [14].

Факторами риска переломов, не связанными с минеральной плотностью, являются: пожилой возраст, отягощенная наследственность, чрезмерная подверженность падениям и анамнез перенесенных переломов в возрасте старше 40 лет.

Если принять число переломов у женщин в 40 лет за 100 %, то к 60 годам оно увеличивается в 10 раз. В 70 лет переломы Коллиса составляют 50 %. У мужчин в этом возрасте они появляются только при сильных механических воздействиях.

В средней полосе России частота переломов шейки бедренной кости составляет 67-77 для женщин и 40-45 для мужчин на 10 000 населения. В Тюмени у мужчин частота переломов проксимальной трети бедра составляет 78,8 на 100000, в Екатеринбурге 78,6. У женщин в Тюмени частота всех переломов проксимальной трети бедренной кости – 122,5 на 100000 населения [12].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Частота остеопоротических переломов напрямую зависит от значений минеральной плотности костной ткани, таким образом выявление пороговых или близких к ним значений методом двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии позволяет не только прогнозировать вероятность переломов, но и уменьшать риск их возникновения посредством своевременных лечебных мероприятий.

Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект № 07-04-96033.