"Портрет" Фанагора

Автор: Завойкин А.А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Железный век и античность

Статья в выпуске: 262, 2021 года.

Бесплатный доступ

Находка в 2017 г. в Патрее фрагмента мерной ойнохои с клеймом, на котором весьма в реалистической манере показана в профиль мужская голова в пилосе с двумя сохранившимися буквами (||AN|A|) над ним, позволила не только идентифицировать это изображение с эмблемой аверса фанагорийских монет времени автономии города (Захаров, 2018; Ковальчук, 2019), но и установить, что на голове персонажа надета не войлочная шапка, как принято было считать, а металлический шлем типа «пилос». Это наблюдение дало возможность вернуться к старой дискуссии о том, кто именно представлен на лицевой стороне монет Фанагории: основатель полиса, Фанагор, или хтонические божества - кабиры. Автор статьи присоединяется к выводам Д. Браунда (Braund, 2011), который убедительно показал, что невозможно говорить ни об атрибутивном характере пилоса на монетах, ни о распространенности в Северном Причерноморье культа кабиров вообще. Оценка исторического контекста чеканки монет Фанагорией в сочетании с учетом нового эпиграфического свидетельства, подтверждающего героический культ ойкиста Фанагора (Завойкина, 2020), приводит к убедительному заключению, что на монетах и клейме из Патрея представлен именно тот, кто дал свое имя городу, в героической ипостаси.

Патрей, фанагория, монеты, клеймо, пилос, венок, кабиры, ойкист, герой, автономия, эмблема

Короткий адрес: https://sciup.org/143176028

IDR: 143176028 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.262

Текст научной статьи "Портрет" Фанагора

буквы располагались по обе стороны от зерна. Семантику типа оборотной стороны понимают по-разному. Здесь, однако, не станем останавливаться на анализе существующих точек зрения по этому вопросу, так же как и на проблеме датировки автономной чеканки Фанагории2. Сосредоточим внимание на изображениях лицевой стороны монет, на которых представлены безбородая или бородатая мужская голова в профиль (влево) с длинными волнистыми волосами, спускающимися сзади до плеча из-под головного убора конических очертаний (на младшем номинале – тоже с длинными волосами, но без пилоса ).

Выдающийся отечественный нумизмат А. Н. Зограф отмечал, что прежде бородатую голову в остроконечной шапке на лицевой стороне ранних фанаго-рийских монет считали изображением основателя и эпонима города, Фанагора3. Сам же Зограф – вслед за предшественниками ( Fritze , 1904. S. 114; Head , 1911. P. 494) – более был склонен видеть здесь изображение кабиров, представленных на аверсе то с бородой, то без бороды, культ которых якобы «был широко распространен в Причерноморье» ( Зограф , 1951. С. 169, 170). Д. Б. Шелов в поддержку такой атрибуции изображения в качестве косвенного аргумента сослался на раскопки М. М. Худяка в Нимфее, где было открыто святилище с апсидой второй половины V - первой половины IV в. до н. э.4, относимое кабирам ( Шелов , 1956. С. 50; со ссылкой на: Худяк , 1952. С. 81 и сл.). И эта точка зрения прочно утвердилась в нумизматической литературе (например, см.: Анохин , 1986. С. 139. № 77–79, 84. Табл. 25; Frolova , 2004. 71–74. Taf. 31; Hind , 2008. P. 5–8).

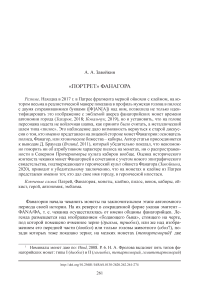

Вопрос о том, кто же изображен на фанагорийском серебре, даже не возник перед Е. В. Захаровым, когда тот представлял предварительную публикацию интереснейшей находки из своих раскопок 2017 г. в Патрее. Там, в комплексе, который исследователь датирует концом V – началом IV в. до н. э., был найден черепок тонкостенного сосуда с оттиском квадратного (22 х 22 мм, по: Ковальчук , 2019. С. 200) клейма. На нем представлена в профиль (вправо) голова немолодого бородатого мужчины с длинными волосами, покрытыми коническим головным убором ( пилосом ), в нижней части тульи которого в рельефе показан венок из побега плюща ( Захаров , 2018. С. 56. Рис. 1; рис. 1: 1 ). Прямо над головным убором сохранились две буквы – альфа и ню (первая из них – строго над вершиной колпака), и это позволило обоснованно предположить, что слева от этой литеры располагалась еще одна, в данном случае – фи , а не пи , так как сложно не согласиться с Е. В. Захаровым, справедливо усматривающим сходство изображения на клейме и на ранних монетах Фанагории (рис. 1: 2 - 4 ).

принадлежат 1-й серии; типы III ( драхма ), IV ( триобол ) и V ( диобол , обол ) составляют 2-ю серию ( Frolova , 2004. S. 71–73).

Рис. 1. Шлем-пилос и его изображения

1 – на клейме мерной ойнохои из Патрея (по: Захаров , 2018. Рис. 1); 2 – 4 – на фанаго-рийских монетах (по: Абрамзон , 2015. С. 111); 5 , 6 – на надгробных рельефах Сосия и Ке-фисодора, ок. 410 г. (по: Waurick , 1988. S. 155. Abb. 8) и гоплита Лисаса из Тегеи, ок. 400 г. (по: Lendon , 2005. P. 64); 7 – македонский шлем-пилос из Египта, время похода Александра Великого – ранний период диадохов (по: Sekunda , 2012. P. 20)

Поскольку хронология изображений на монетах и в клейме близка6, имеются веские, на мой взгляд, основания считать, что и там и там представлен один и тот же персонаж7. Высококачественный же оттиск тщательно выполненного клейма позволяет различать мелкие детали, обычно хуже видимые на монетах, и высказать об этом персонаже некоторые новые соображения.

Длинные, слегка вьющиеся, расчесанные пряди волос и бороды, наряду с мимическими морщинками на нижнем веке глаза, указывают на немолодой, скорее даже пожилой возраст. На голову, по самые брови, надет головной убор. На его вершине хорошо видна петля из мягкого материала8. Тулья убора конической, слегка округленной формы отделена от полей четким желобком (ср. рис. 1: 1 ; 2: 4 ), а в затылочной части – еще и двумя валиками. С учетом высокой степени натуралистичности изображения, позволительно думать, что эти детали отражают не только крой и манеру ношения головного убора, но и особенности материала, его фактуру. Показанная на клейме конфигурация головного убора и особенно характер перехода от тульи к полям не соответствуют представлению о мягком войлоке, но скорее говорят в пользу того, что перед нами металлический (бронзовый?) шлем. Нижний край слегка отогнутых полей имеет очертание невысокой дуги: лицевая («козырек») и затылочная их части опускаются чуть ниже края полей в области уха. Идущий по кругу в нижней трети тульи побег плюща производит впечатление чеканного декора, а не собственно венка из вьющегося растения (листья его непропорционально малы)9.

Во второй половине V – IV в. до н. э. шлем-пилос (πίλος), воспроизводящий в металле форму войлочной шапки, был широко распространен в Греции, Южной Италии и в Восточном Средиземноморье ( Waurick , 1988. S. 153, 154; Lendon , 2005. P. 63; Obert , 2012. P. 15 – 16)10. В. П. Толстиков и А. К. Нефедкин считают, что эта форма наголовья в IV в. до н. э. была популярна и на Боспоре, и ссылаются на изображения аверса фанагорийских монет (хотя в этом случае сложнее точно установить материал головного убора – войлок или металл11). Авторы статьи считают, что пилос более характерен был для рядовых воинов,

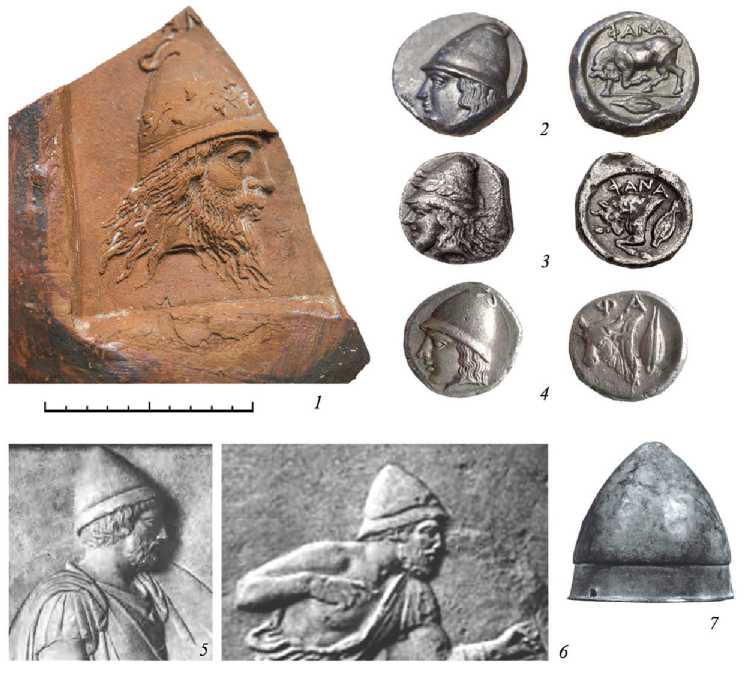

Рис. 2. Изображения шлемов-пилосов в вазописи и на рельефе

1 – на апулийском кратере; 2 – на надгробии из Тарента; 3 – на аттическом скифосе; 4 – на апулийской амфоре (по: Waurick , 1988. S. 155. Abb. 7, 10–12)

тогда как корнинфский шлем, «утративший боевое применение», служил отличительным признаком, «знаковым атрибутом героя-предводителя» ( Толстиков , Нефедкин , 2010. С. 613).

Возвращаясь к проблеме атрибуции персонажа, представленного на клейме из Патрея и на ранних монетах Фанагории, обогащенные знанием некоторых деталей, мы должны будем взвесить аргументы pro и contra той или иной гипотезы. Для это необходимо последовательно решить несколько вопросов относительно критериев, которыми руководствовались сторонники обеих точек зрения на этот предмет.

Рассмотрим аргументы тех, кто считает, что на монетах Фанагории изображены кабиры. Согласно их представлениям, в пользу такой атрибуции говорят: (1) коническая форма головного убора; (2) распространенность в Причерноморье культа кабиров; (3) чередование на аверсе монет разных номиналов изображений мужской головы с бородой или без нее.

Обсуждение этих вопросов существенно облегчается тем, что критическое их рассмотрение содержится в обстоятельной работе Д. Браунда с примечательным названием «Фанагория и кабиромания», который доказывает, что пилос вовсе не является атрибутивным признаком кабиров (Braund, 2011)12. Его носили ремесленники, путешественники, моряки, пастухи и проч.; в этом головном уборе изображали богов и героев (Одиссей, Диоскуры, Гефест, Харон, Гермес и др.). В отношении же кабиров отмечается вариативность их локальных культов. Так, в беотийских Фивах они близки Дионису и изображаются в вазописи с дионисийской символикой (с лентой, увитой плющом, на голове, с канфаром или ритоном в руке)13. Прослеживается их связь и с культом Деметры с эпикле-сой Кабирия (Paus. IX. 25: 5–10)14 и, возможно, с Гефестом. На Лемносе кабиры почитались как дети или внуки Гефеста; бог-кузнец изображался в пилосе, с топором или молотом (см. Schachter, 2004. P. 112 ff.)15. Таким образом, нет оснований считать, что именно кабир, которого нередко изображали в дионисийском венке или с непокрытой головой, представлен на фанагорийских монетах (см.: Braund, 2011. P. 159–161; Ковальчук, 2019. С. 203).

Благодаря систематическому разбору Д. Браундом вопроса о распространенности культа кабиров в Северном Причерноморье ( Braund , 2011. P. 161–178) нет необходимости останавливаться на нем подробно. Как показал исследователь, краеугольным камнем в распространении культа этих божеств в данном регионе, – а вернее, в отечественной историографии (этот процесс получил у Бра-унда меткое определение «кабиромания») – стала ошибочная идентификация с кабирами терракотовых статуэток, изображающих сидящим обнаженного мальчика в коническом колпаке («temple boy») (см. Передольская , 1960. С. 24), или комического актера, или педагога в аналогичном головном уборе с маленькой фигуркой ученика рядом ( Braund , 2011. P. 161–165, 195. Fig. 4, 5, 7). Другим аргументом сторонников распространенности культа «Великих самофракийских богов» в регионе стало открытие в Нимфее храма с несколько заглубленным полом и апсидой, которое М. М. Худяк посчитал святилищем кабиров ( Худяк , 1962. С. 18–23). Как показал Д. Браунд, попытки петербуржского исследователя убедить в том, что эта постройка связана с культом именно кабиров, невозможно признать сколько-нибудь приемлемыми ( Braund , 2011. P. 170–172).

Вследствие некритического восприятия идеи о том, что конический головной убор и апсида являются атрибутивными признаками кабиров и их культа, сложилось ложное представление о том, что этот культ практиковался в Северном Причерноморье чуть ли не повсеместно (Березань, Ольвия, Нимфей, Пантикапей…). В том числе и в Фанагории. В частности, И. Д. Марченко, раскопавшая небольшой храм в антах на вершине грязевой сопки – горы

Майской16, близ южной окраины города, полагала, что в этом святилище наряду с хтоническими богинями Деметрой, Корой и Афродитой (Апатурой) почитались и кабиры. Однако оснований для такого заключения нет. Оказалось, что даже единственная – среди не менее тысячи других – терракота, якобы изображающая кабира17, представляет персонаж не в конической шапке, а в башлыке ( Braund , 2011. P. 174–178). В. С. Долгоруков, открыв на «Верхнем городе» Фанагории в 1979–1980 гг. заглубленную постройку IV–I вв. до н. э. с южной стеной в виде апсиды, посчитал ее святилищем кабиров (см. Кузьмина , 2010. С. 430 и сл.).

Таким образом, анализ источников, проведенный Д. Браундом, показал, что реальные следы почитания кабиров в Северном Причерноморье попросту отсутствуют.

Но все-таки ключевую роль в формировании мнения о повсеместном распространении на Боспоре культа кабиров сыграли, конечно, изображения на аверсе фанагорийских монет в интерпретации Г. фон Фрице (Fritze, 1904. P. 114). Исходным моментом для него послужил пассаж Страбона (X. 3. 20), где говорится, что кабиры особенно почитаемы на Лемносе, Имбросе, а также в городах Тро-ады. Поэтому изображения мужских голов (бородатых и безбородых) в конических шапках на монетах Биритиса (Βίρυτις) в Троаде и других городов (Фанагории в том числе) он посчитал кабирами. Однако с учетом особенностей употребления наименования «кабиры» в эпоху Страбона, здесь не так все просто: за этим именем могут скрываться отнюдь не только «Великие боги Самофракии», но и иные божества (например, Диоскуры, Корибанты и др.). И с монетами Троады тоже не все однозначно. Так, на аверсе монет Биритиса показаны безбородые или бородатые головы в пилосах в сочетании со звездами, что, по мнению Д. Браун-да, говорит в пользу того, что это скорее изображения Диоскуров, чем кабиров, символы которых (молот или чаши для вина) отсутствуют (Braund, 2011. P. 181, 182). На монетах Кизика конца V – IV в. до н. э. изображена мужская голова в конической шапке с лавровым венком: бородатая на статерах, безбородая на гекте. «Но почему это должен быть Кабир, – задает недоуменный вопрос Д. Браунд, – бородатый или безбородый»? Это могут быть иные боги, божества или герои, например, Гефест, Гермес, Диоскуры, Геракл или даже Одиссей (Ibid. P. 183–189). Рассуждая о возможном источнике заимствования типа аверса фа-нагорийских монет, Браунд считает наиболее подходящими прототипы из Кизика. Некоторые исследователи полагают, что на них изображена голова полисного героя-эпонима Кизика18. Отсутствие на аверсе монет Фанагории (при наличии легенды на реверсе ΦΑΝΑ / ΦΑ) атрибутивных элементов, по мнению Д. Бра-унда, дает возможность видеть в изображении головы локального героя – основателя города Фанагора (Hecat. ap. Steph. Byz. s.v. Φαναγόρεια; Arr. ap. Eustath. ad Dionys. 549). Не исключается, правда, и вариант, что на монетах изображен кто-то другой, например Гефест (Braund, 2011. P. 185–189, 192).

Исследователь высказывает осторожное предположение, что головной убор персонажа на монетах, возможно, вовсе и не пилос . Он обратил внимание на то, что в профиль головной убор надгробной статуи – полуфигуры (по колено) так называемого «синдского воина», найденной в 5 км от Фанагории и в 2,5 км от Кеп ( Сокольский , 1966. 243–245. Рис. 1)19, имеет аналогичные (треугольные) очертания, в то время как в фас видно, что у этой шапки, сзади спускающейся до плеч, имеются вверху два противолежащих почти прямых угла. Иначе говоря, это образчик местного войлочного головного убора, который, по мнению британского ученого, и мог быть изображен на монетах Фанагории ( Braund , 2011. P. 189–192, 195. Fig. 6).

Представляется, что детальное изображение на клейме мерного сосуда из Патрея позволяет поставить точку в затянувшейся на два столетия дискуссии. На нем (так же, как и на монетах Фанагории) показана голова мужчины в шлеме-пилосе. И с высокой степенью вероятности можно говорить, что это изображение ойкиста Фанагории, давшего основанному им полису свое имя. Героический статус Фанагора (разумеется, посмертный) теперь подтверждается не только самим необычайно редким и ранним фактом наименования апой-кии по имени основателя20, но и упоминанием его в найденном при раскопках в историческом ядре города посвятительном граффито, датировка которого отстоит от времени основания Фанагории едва ли больше чем на 20–30 лет21. Независимо от вариантов прочтения и интерпретации этой трудной для понимания надписи (Шелов-Коведяев, 2018. С. 98, 99; Завойкина, 2020. С. 249–253, 247. Рис. 1), сложно усомниться в том, что имя Фанагора упомянуто в ней в культовом контексте (наряду с героем-основателем в граффито отмечена Гера и, возможно, редкая эпиклеса Аполлона).

К выводу, что на монетах Фанагории изображен ее основатель, пришла и А. В. Ковальчук, полагая, что лавровый венок на пилосе стоит рассматривать как символ покровительства Аполлона, а плющевой (на патрейском клейме) – Диониса или же как указание на назначение сосуда ( Ковальчук , 2019. С. 203). Культ Диониса в Фанагории, вполне вероятно, восходит еще к ее метрополии, Теосу, где этот бог был главным покровителем полиса (см. Завойкин , 2011). О культе Аполлона в Фанагории в раннее время судить сложнее. Посвящение на постаменте статуи Феофилом, сыном Санха, выполнившим обязанности жреца, Аполлону Врачу, датируется уже временем Спартока III, сына Эвмела (КБН 974), когда культ этот получает общегосударственное значение. Однако недавно стало известно бесспорное свидетельство почитания Аполлона (без эпиклесы) в Фанагории уже в конце VI в. ( Завойкина , 2019. С. 258–260. № 2. Рис. 1: 2 , 2 а). Исследовательница таким образом читает граффито на донце чернолакового килика: Ἀπολλώνι | Ι – Аполлону | обол (?). Соблазнительно было бы йоту понимать как сокращение эпиклесы бога (И[етру]), однако местоположение этой буквы препятствует такому предположению. Другое граффито из раскопок «Верхнего города» Н. В. Завойкина восстанавливает так: [Ἰ]ατρο[ῦ] (Там же. С. 263. № 6. Рис. 1: 6 ). Надпись вырезана на венчике аттического чернолакового килика первой половины V в. Таким образом, появились основания говорить о почитании этого бога и в доспартокидовской Фанагории.

Вместе с тем имеется замечательный пример того, как золотым погребальным венком был увенчан шлем-пилос IV–III вв., найденный в некрополе где-то на юге Италии, в районе «каблука» итальянского сапога ( Masiello , 1984. P. 77)22. Учитывая посмертную героизацию ойкиста Фанагора, возможно, не следует исключать и погребальный аспект в интерпретации изображения венка на шлеме. Стоит обратить внимание на то, что венки присутствуют исключительно на монетах второй серии: на старшем (с бородой) и среднем (без бороды) номиналах поверх пилоса , а на младшем – прямо поверх коротко стриженных волос23.

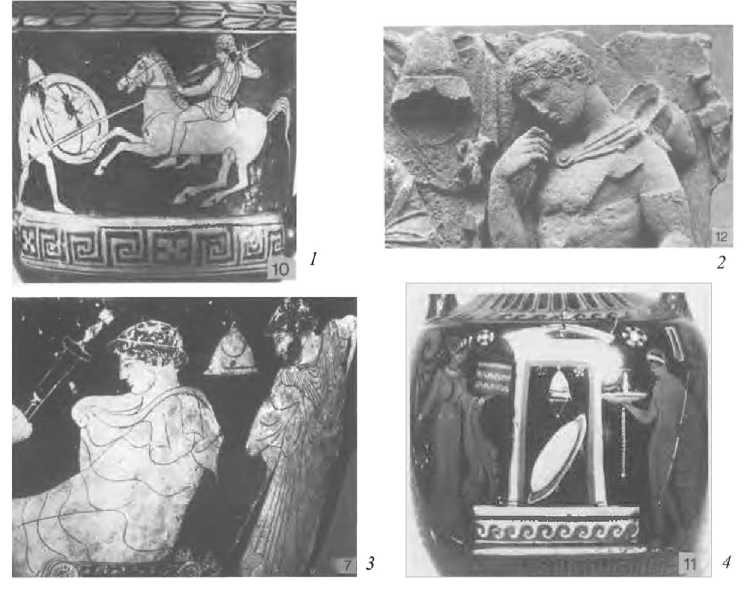

Рис. 3. Надгробные рельефы с изображением гоплитов в шлемах-пилосах

1 – Лисаса из Тегеи, ок. 400 г. (по: Lendon , 2005. P. 64); 2 – Сосия и Кефисодора, ок. 410 г. (по: Boardman , 1985. Ill. 155)

Разумеется, не может быть и речи о портретном изображении Фанагора. Но, учитывая, что время независимого существования Фанагории подходило к концу и признаки приближающейся угрозы автономии города со стороны Пан-тикапея вполне могли ощущаться, вряд ли стоит удивляться тому, что именно изображение лика героя-основателя стало эмблемой лицевой стороны монет, чеканенных полисом. Ведь сотерическая функция была главной в культе героев, стоящих «между богами и людьми»: «герои прежде всего были помощниками в битве, выступая на стороне своего рода, города, земли» ( Буркерт , 2004. С. 358 и сл., 362).

В любом случае, делая выбор между Фанагором и кабирами в пользу последних, сторонники этой точки зрения встают перед вопросом, на который, на мой взгляд, нет шансов дать вразумительный ответ: почему именно эти второстепенные божества (если даже мы гипотетически допустим существование их культа в Фанагории) стали полисной эмблемой на монете, а не главные боги – зафиксировано 9 монет данного типа (https://bosporan-kingdom.com/coins_catalog.html, 000-2030-1 – 000-2030-9), номинал которого в этом интернет-издании определяется как гемиобол (старший и средний номиналы серии отмечены здесь как драхма и диобол). Одна из них (000-2030-5) опубликована В. Л. Строкиным, по информации которого, монета найдена в прибрежной части Фанагории (Строкин, 2007. С. 336. Рис. 2: 25).

покровители города: Афродита Апатура, Дионис, Аполлон? Все встает на свои места, если мы склонимся к мысли, что изображение на аверсе фанагорийских монет – παράσημον города, в данном случае – «эмблема говорящая». Явление вовсе не редкое в монетном деле греков.

Велик соблазн обсудить предложенную А. В. Ковальчук датировку клейм на мерных фанагорийских ойнохоях, которые в целом она синхронизует с чеканкой монеты полиса на завершающем этапе его независимой истории ( Ковальчук , 2019. С. 206). Эта идея нова и интересна, но требует, на мой взгляд, дополнительного анализа источника. Так же, как сама находка уже второго фанагорий-ского клейма в Патрее, пожалуй, требует оценки. Однако этими вопросами целесообразно заняться в отдельной работе.

Список литературы "Портрет" Фанагора

- Абрамзон М. Г., 2015. Нумизматические исследования // Фанагория / Под ред. В. Д. Кузнецова, А. А. Завойкина. М.: ИА РАН. С. 110–121.

- Анохин В. А., 1986. Монетное дело Боспора. Киев: Наукова думка. 180 с.

- Анохин В. А., 2011. Античные монеты Северного Причерноморья: каталог. Киев: Стилос. 328 с.

- Буркерт В., 2004. Греческая религия. Архаика и классика. СПб.: Алетейя. 583 с.

- Виноградов Ю. А., 2010. Об исследованиях И. Е. Забелина на городище Фанагория в 1872 г. // ДБ. Т. 14. М.: ИА РАН. С. 39–45.

- Гайдукевич В. Ф., 1949. Боспорское царство. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 624 с.

- Завойкин А. А., 2011. Заметки о культе Диониса в Фанагории // ПИФК. № 4 (34). С. 199–209.

- Завойкин А. А., 2013. Образование Боспорского государства. Археология и хронология становления державы Спартокидов. Симферополь; Керчь: ВТС Принт. 591 с. (Боспорские исследования; Suppl. 10.)

- Завойкина Н. В., 2019. Сакральные граффити на керамике из ранней Фанагории // Древности Боспора. Т. 24. М.: ИА РАН. С. 253–273.

- Завойкина Н. В., 2020. Граффито ок. 520-х гг. до н. э. из Фанагории // КСИА. Вып. 258. С. 245–259.

- Захаров Е. В., 2018. Клеймо на мерном сосуде, найденное на поселении Гаркуша 1 (Патрей) в 2017 г., в контексте типологии ранних монет Фанагории // ПриPONTийский меняла: деньги местного рынка. V международный нумизматический симпозиум / Под ред. Н. А. Алексеенко. Симферополь; М.: ИА РАН. С. 55–58.

- Зограф А. Н., 1951. Античные монеты. М.; Л.: Изд-во АН СССР. 262 с., 25 л. ил. (МИА; № 16.) КБН – Корпус боспорских надписей, 1965 / Под ред. В. В. Струве и др. М.; Л.: Наука. 951 с.

- Ковальчук А. В., 2019. Фанагорийские мерные сосуды // Вестник Танаиса. Вып. 5, т. 1. Рос тов-на-Дону. С. 196–210.

- Кузнецов В. Д., 2001. Метрополия Фанагории // ДБ. Т. 4. М.: ИА РАН. С. 227–236.

- Кузьмина Ю. Н., 2010. Апсидальное здание из раскопок 1979–1980 гг. в Фанагории // Проблемы истории, филологии, культуры. № 1 (27). С. 429–439.

- Марченко И. Д., 1974. Терракоты из святилища на Майской горе (Блеваке) // Терракотовые статуэтки. 4. Придонье и Таманский полуостров / Отв. ред. М. М. Кобылина. М.: Наука. С. 31–35. (САИ; вып. Г1-11.)

- Передольская А., 1960. Следы культа кабиров на Березани // Сообщения ГЭ. Вып. XIX. С. 23–27.

- Сокольский Н. И., 1966. К вопросу о синдской скульптуре // Культура античного мира / Под ред. А. И. Болтуновой. М.: Наука. С. 243–258.

- Строкин В. Л., 2007. АПОΛ(лония)Боспорская или храм АПОΛ(лона)? // ДБ. Т. 11. М.: ИА РАН. С. 330–379.

- Строкин В. Л., 2014. NYN – ΣАММА, АПОΛ – ΦΑΝΑ: P. S. // ДБ. Т. 18. М.: ИА РАН. С. 342–375.

- Суриков И. Е., 2012. Об этимологии названий Фанагории и Гермонассы // ДБ. Т. 16. М.: ИА РАН. С. 440–469.

- Суриков И. Е., 2015. Афинские Фанагоры // ДБ. Т. 19. М.: ИА РАН. С. 340–350.

- Толстиков В. П., Нефедкин А. К., 2010. Армия. Вооружение. Фортификация // Античное наследие Кубани. Т. II / Под ред. Г. М. Бонгард-Левина, В. Д. Кузнецова. М.: Наука. С. 602–655.

- Худяк М. М., 1952. Предварительные итоги раскопок последних лет в Нимфее // Археология и история Боспора. Т. I / Под ред. В. Ф. Гайдукевича. Симферополь: Крымиздат. С. 75–88.

- Худяк М. М., 1962. Из истории Нимфея VI–III веков до н. э. Л.: Изд-во ГЭ. 65 с., 25 л. ил.

- Шелов Д. Б., 1956. Монетное дело Боспора VI–II вв. до н. э. М.: Изд-во АН СССР. 222 с., 5 л. ил. (Причерноморье в античную эпоху; вып. 9.)

- Шелов-Коведяев Ф. Н., 2018. К ранней истории Фанагории // Проблемы истории, филологии, культуры. № 3. С. 98–106.

- Яйленко В. П., 1986. Одна боспорская эпитафия // Проблемы античной культуры / Под ред. Г. А. Кошеленко. М.: Наука. С. 222–226.

- Boardman J., 1985. Greek Sculpture. The Classical Period. London: Thames and Hudson. 252 p.

- Braund D., 2011. Phanagoria and Kabeiromania: imagined Kabeiroi on the North Coast of the Black Sea // Phanagoreia und seine historische Umwelt. Von den Anfängen der griechischen Kolonisation (8. Jh. v. Chr.) biszum Chasarenreich (10. Jh. n. Chr.) / Hrsg.: von N. Povalahev, V. Kuznetsov. Göttingen. S. 153–197. (Altertümer Phanagoreias; Bd. 2.)

- Charalampakis P., 2013. Some Notes on the Name ΦΑΝΑΓΟΡΕΙΑ and ΦΑΝΑΓΟΡΗΣ // Античный мир и археология. Вып. 16. Саратов: Изд-во Саратовского гос. ун-та. С. 180–189.

- FritzeH. von, 1904. Birytis und die Kabiren auf Münzen // Zeischriftfür Numismatik. Bd. 24. S. 105–127.

- Frolova N., 2004. Die frühe Münzprägung vom Kimmerischen Bosporos (Mitte 6. bis Anfang 4. Jh. V. Chr.): Die Münzen der Städte Pantikapaion, Theodosia, Nymphaion und Phanagoria sowie der Sinder. Berlin: Akademie Verlag. 96 S.

- Head B. V., 1911. Historia Numorum. Oxford: The Claredon Press. 885 p.

- Hind J., 2008. Two Notes on Early Coin Types of Pantikapaion and Phanagoreia // The Numismatic Chronicle. Vol. 168. P. 1–8.

- Lendon J. E., 2005. Soldiers and Ghosts: a History of Battle in Classical Antiquity. New Haven; London: Yale University Press. 468 p.

- Masiello L.,1984. Corone // Gli ori di Taranto in età ellenistica. Catalogo della mostra (Milano, Brera 2, dicembre 1984 – marzo 1985) / Ed. E. M. de Juliis. Milano: Arnoldo Mondadori. P. 71–87.

- Obert J., 2012. A Brief History of Greek Helmets [Электронный ресурс] // Ancient Planet Online Journal. Vol. 2. P. 48–59. URL: https://issuu.com/ancientplanet/docs/ancientplanet_vol.2 (дата обращения: 14.01.2021).

- Schachter A., 2004. Evolutions of a Mystery Cult: the Theban Kabiroi // Greek Mystery. The Archaeology and Ritual of Ancient Greek Secret Cults / Ed. by M. B. Cosmopoulos. London; New York: Routledge. P. 112–142.

- Sekunda N., 2012. Macedonian Armies after Alexander 323–168 BC. Oxford: Osprey Publishing. 48 p. (Man-at-Arms; no. 477.)

- Waurick G., 1988. Helme der hellenistischen Zeit und ihre Vorläufer // Antike Helme / Hrsg. А. Bottini. Mainz: Verlag des Romisch-Germanisches Zentralmuseum. 550 S. (Monographien / Romisch-Germanisches Zentralmuseum, Forschungsinstitut fur Vor- und Fruhgeschichte; Bd. 14.)