Поселенческая керамика кулайской культурно-исторической общности в Новосибирском Приобье: особенности технологии

Автор: Селин Д.В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 268, 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты технико-технологического анализа поселенческой керамики кулайской культуры в Новосибирском Приобье. Целью является реконструкция содержания ступеней гончарного производства у носителей новосибирского варианта кулайской КИО с поселенческих памятников Новосибирского Приобья. Технико-технологический анализ проводился по методике, предложенной А. А. Бобринским. Установлено, что гончары на разных поселениях отбирали сырье из разных глинищ, обладали близкими навыками конструирования полого тела и обжига, приемами обработки поверхностей. Это позволяет предположить общность традиций населения, оставившего эти памятники. Различия в традициях составления формовочный массы на разных поселениях могут быть связаны как с разным хронологическим возрастом памятников, так и с взаимодействием носителей новосибирского варианта кулайской культурно-исторической общности с другими культурными группами. Наибольшее сходство в технологии изготовления посуды прослеживается между могильником Каменный Мыс и поселением Дубровинский Борок-4. Это может свидетельствовать о том, что эти памятники близки друг другу хронологически и могли быть оставлены одной локальной группой.

Западная сибирь, ранний железный век, кулайская кио, керамика, технико-технологический анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/143180119

IDR: 143180119 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.268.146-161

Текст научной статьи Поселенческая керамика кулайской культурно-исторической общности в Новосибирском Приобье: особенности технологии

Кулайская культурно-историческая общность (КИО) занимала широкую территорию Западной Сибири в раннем железном веке. Впервые на своеобразие кулайских материалов в Новосибирском Приобье обратила внимание Т. Н. Троицкая. Под ее руководством было изучено несколько ключевых памятников – Каменный Мыс; Дубровинский Борок-2, 3, 4 и 6; Ордынское-1 и 9 ( Троицкая , 1979; 1989; Троицкая и др. , 1980). Позднее Т. Н. Троицкая в обобщающей монографии выделила особый, новосибирский, вариант кулайской КИО ( Троицкая , 1979).

В результате раскопок был получен большой массив керамического материала. Особый интерес представляет анализ керамики поселенческих памятников новосибирского варианта кулайской КИО (Дубровинский Борок-3 и 4, Ордынское-9) и последующее сравнение их с посудой из могильника Каменный Мыс. Изучение гончарной технологии позволяет выявить содержательную сторону процессов изготовления керамики и реконструировать отдельные историко-культурные процессы, происходившие в древности у отдельных групп населения. Являясь устойчивой системой, гончарная технология состоит из трех последовательных стадий, в которые входят 11 обязательных ступеней ( Бобринский , 1978; 1999; Цетлин , 2012; 2017; Васильева, Салугина , 2021).

Целью исследования является реконструкция содержания ступеней гончарного производства у носителей новосибирского варианта кулайской КИО с поселенческих памятников Новосибирского Приобья.

Источниковую базу составила керамика трех памятников: Дубровинский Борок-3 (далее ДБ-3, 25 сосудов), Дубровинский Борок-4 (далее ДБ-4, 12 сосудов), Ордынское-9 (далее ОР-9, 10 сосудов). Городища ДБ-3 и ДБ-4 расположены на высоком мысу правого берега р. Уени. Городище ДБ-4 примыкает с южной стороны к ДБ-3. ОР-9 находится в 147 км к юго-западу от городищ – на левом берегу Ордынского залива – и является самым южным поселением новосибирского варианта кулайской КИО ( Троицкая , 1979. Табл. VI). Следует отметить, что в исследовании максимально учтены все имеющиеся к настоящему моменту сосуды новосибирского варианта кулайской КИО с этих памятников.

Результаты исследования керамики

Технико-технологический анализ проводился по методике, предложенной А. А. Бобринским, в соответствии с естественной структурой производства и включал изучение навыков отбора исходного пластичного сырья, особенностей состава формовочных масс, способов конструирования полого тела и обработки поверхностей, а также термической обработки сосудов ( Бобринский , 1978; 1999). Определения проводились при помощи бинокулярной микроскопии (микроскоп Leica M51) поверхностей и изломов изделий с последующим сравнением с экспериментальной коллекцией. При интерпретации обнаруженных следов автор опирался на специализированную научную литературу

(см., например: Бобринский , 1978; 1999; Цетлин , 2012; 2017; Васильева, Салу-гина , 2010; и др.) и Каталог эталонов по керамической трасологии ( Васильева, Салугина , 2020).

Отбор исходного пластичного сырья. На всех памятниках исходным сырьем служили природные глины. Для ДБ-3 выполнена петрография 10 образцов от разных сосудов ( Селин, Максимова , 2021). Установлено, что кластический материал в основном представлен калиевым полевым шпатом, плагиоклазом, мусковитом и биотитом. Цемент слюдистый с обломками плагиоклаза, калиевого полевого шпата, мусковита и биотита.

Естественные примеси представлены пылеватым и мелким окатанным песком в низкой концентрации (до 2 включений на 1 кв. см, 10 cос.). В отдельных сосудах выявлены включения только мелкого (1 сос.) и разноразмерного (1 сос.) окатанного бурого железняка.

На основании петрографического анализа можно выделить две группы глин, использовавшихся гончарами:

Глина 1 (6 сос.) – характеризуется повышенным содержанием слюды (3–14 масс. %) из основной массы обломков, которая сложена кварцем (47–74 масс. %), калиевым полевым шпатом (9–16 масс. %) и плагиоклазом (14–37 масс. %).

Глина 2 (4 сос.) – отличается от глины 1 повышенным содержанием пироксенов (3–11 масс. %).

В обе группы глин вводили весь ассортимент минеральных искусственных добавок, однако в глину 1 чаще вводили органический раствор, а в глину 2 – навоз жвачных животных.

На ДБ-4 использовалось сырье с естественной примесью пылеватого и мелкого окатанного песка в низкой концентрации (не более 7 мелких включений на 1 кв. см). В двух сосудах зафиксированы единичные естественные включения: отдельные обрывки стеблей растений и единичные фрагменты раковин моллюсков. Можно выделить две группы глин, использовавшихся гончарами этого городища:

Глина 1 (10 сос.) – для нее характерна высокая пластичность, наличие пылеватого и мелкого окатанного песка в низкой концентрации (не более 7 мелких включений на 1 кв. см).

Глина 2 (2 сос.) – зафиксированы остатки органических естественных включений: единичные мелкие обрывки растений, раковины. Возможно, это сырье могло отбираться вблизи водоемов или в пойме.

В обе группы глин вводили весь ассортимент минеральных искусственных примесей, однако в глину 2 не добавлялся органический раствор.

На ОР-9 в исходном пластичном сырье естественный песок представлен пылеватыми и мелкими фракциями в низкой концентрации (не более 10 мелких включений на 1 кв. см; 10 сос.). В пяти сосудах зафиксированы включения разноразмерного окатанного (4 сос.) и угловатого (1 сос.) бурого железняка, отдельные мелкие окатанные фракции известняка (1 сос.).

Можно выделить три группы глин, использовавшихся гончарами этого городища:

Глина 1 (5 сос.) – низкозапесоченная, присутствует пылеватый и мелкий окатанный песок в низкой концентрации (не более 10 мелких включений на 1 кв. см).

Глина 2 (4 сос.) – низкозапесоченная с включениями разноразмерных (от 0,1 до 2,5 мм) фракций бурого железняка (до 1 крупного включения на 1 кв. см).

Глина 3 (1 сос.) – низкозапесоченная с включениями разноразмерного (от 0,1 до 2,5 мм) бурого железняка и мелкого окатанного известняка (до 1 мм).

Во все группы глин вводились искусственные органические и минеральные примеси.

Таким образом, гончары разных поселений отбирали один вид исходного пластичного сырья – ожелезненные глины. Но на разных поселениях существовало по нескольку глинищ, что подтверждается наличием разных естественных примесей в сырье.

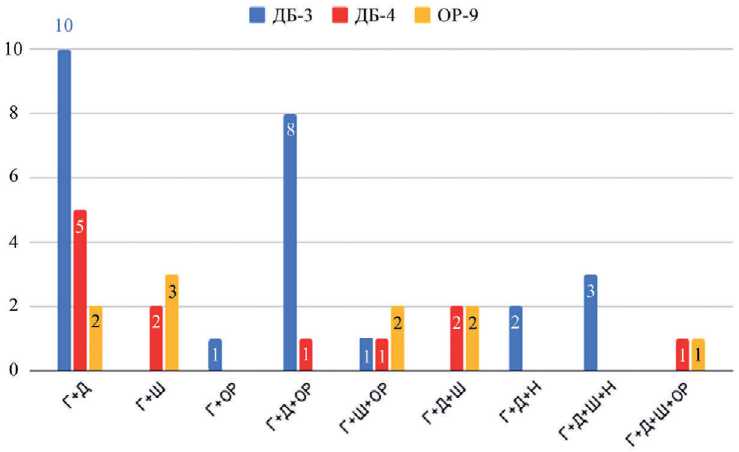

Составление формовочных масс. На всех проанализированных памятниках выявлены одно- и многокомпонентные рецепты (табл. 1; рис. 1; 2; 4). Концентрации минеральных примесей представлены в табл. 2.

Таблица 1. Соотношение рецептов формовочных масс керамики на памятниках новосибирского варианта кулайской КИО

|

Рецепты формовочных масс |

Памятники |

||

|

ДБ-3 |

ДБ-4 |

ОР-9 |

|

|

Г+Д |

10 |

5 |

2 |

|

Г+Ш |

2 |

3 |

|

|

Г+ОР |

1 |

||

|

Г+Д+ОР |

8 |

1 |

|

|

Г+Ш+ОР |

1 |

1 |

2 |

|

Г+Д+Ш |

2 |

2 |

|

|

Г+Д+Н |

2 |

||

|

Г+Д+Ш+Н |

3 |

||

|

Г+Д+Ш+ОР |

1 |

1 |

|

|

ВСЕГО изделий |

25 |

12 |

10 |

Примечания : Г – глина; Д – дресва; Н – навоз жвачных животных; ОР – органический раствор; Ш – шамот; ДБ-3 – Дубровинский Борок-3; ДБ-4 – Дубровинский Борок-4; ОР-9 – Ордынское-9.

На ДБ-3 дресва обнаружена в 23 сосудах в составе одно- и многокомпонентных рецептов (рис. 1: 1 ). Фракции не калибровали в 17 изделиях (максимальный размер – 4 мм), в 6 – определена калибровка по верхней границе (≤ 2 мм). Калибровка по верхней границе выполнялась во всех выделенных группах концентрации. Шамот обнаружен в 4 изделиях в составе многокомпонентных

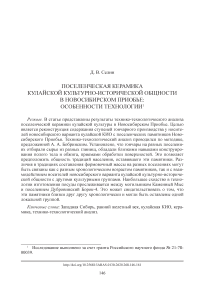

Рис. 1. Микрофотографии изломов керамики новосибирского варианта кулайской культуры с городища Дубровинский Борок-3

1 – некалиброванная дресва; 2 – некалиброванный шамот; 3 – навоз жвачного животного; 4 – органический раствор рецептов с дресвой и органикой (рис. 1: 2). Фракции не калибровали в 3 изделиях (максимальный размер – 5 мм), в одном – они калиброваны по верхней границе (≤ 2 мм). Шамот калибровали при введении в исходное сырье в концентрации 1:8. Петрографический анализ сырья шамота и сырья, из которого сделаны сосуды, куда он был введен, показал их сходство. Это указывает на устойчивость навыков отбора гончарами исходного пластичного сырья из одних выходов. Шамот в шамоте не выявлен. Искусственная примесь органики представлена двумя типами – навозом (рис. 1: 3) и органическим раствором (рис. 1: 4). Навоз жвачных животных установлен в 5 сосудах и состоял из отдельных продолговатых растительных включений и разноразмерных

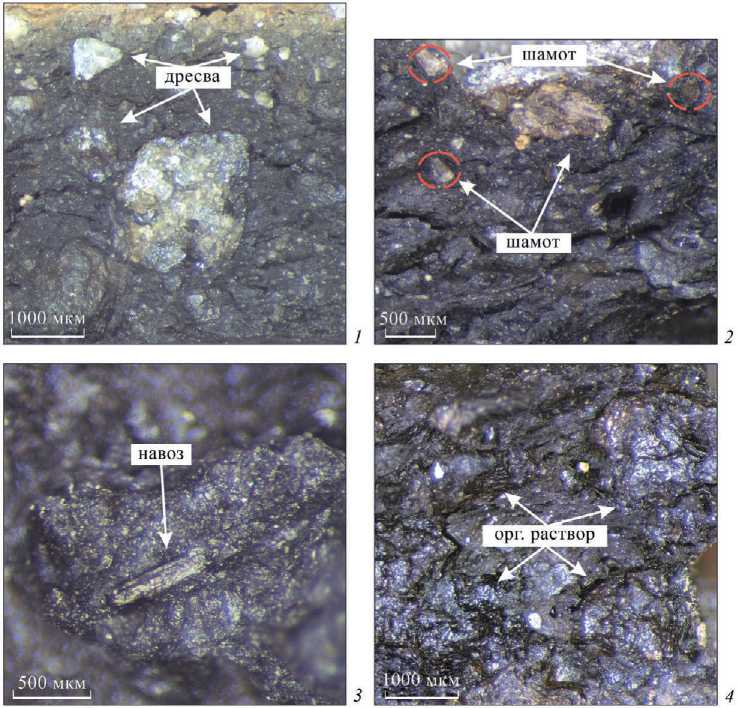

Рис. 2. Микрофотографии изломов керамики новосибирского варианта кулайской культуры с городища Дубровинский Борок-4 ( 1, 2 ) и поселения Ордынское-9 ( 3, 4 )

1 – шамот; 2 – органический раствор и дресва; 3, 4 – дресва и шамот, дресва в шамоте пустот, покрытых изнутри глянцевым налетом. Возможно, навоз вводился во влажном состоянии. Органический раствор обнаружен в 10 изделиях. Он зафиксирован тоже в виде аморфных разноразмерных пустот, покрытых изнутри черным глянцевым налетом.

На ДБ-4 дресва установлена в 9 сосудах в составе одно- и многокомпонентных рецептов (рис. 2: 2). Фракции не калибровали в 6 изделиях (максимальный размер – 4 мм), в 3 – калибровали по верхней границе (≤ 2 мм). Калибровка по верхней границе не выполнялась только в пропорции 1:4. Шамот обнаружен в 6 изделиях также в составе одно- и многокомпонентных рецептов (рис 1: 1). Фракции не калибровали в двух изделиях (максимальный размер – 4 мм), в четырех – калибровали по верхней границе (≤ 2 мм). Шамот калибровали во всех выделенных пропорциях. Шамот в шамоте не обнаружен. Искусственная примесь органики представлена органическим раствором (3 сос.; рис. 2: 2).

На самом южном поселении – ОР-9 – дресва обнаружена в 5 сосудах (рис. 2: 3, 4 ). Фракции не калибровали в двух изделиях (максимальный размер – 3 мм), в других двух добавляли только мелкие (≤ 1 мм). Калибровка по верхней границе не выполнялась только в пропорции 1:4. В двух образцах выявлена мелкая дресва в шамоте. Шамот обнаружен в 8 сосудах (рис. 2: 3, 4 ). Фракции не калибровали в шести изделиях (максимальный размер – 3 мм), в двух – калибровали по верхней границе (≤ 2 мм). Шамот калибровали в пропорции 1:5–6. В двух сосудах установлена дресва в шамоте (рис. 2: 3, 4 ). Искусственная примесь органики представлена органическим раствором (3 сос.).

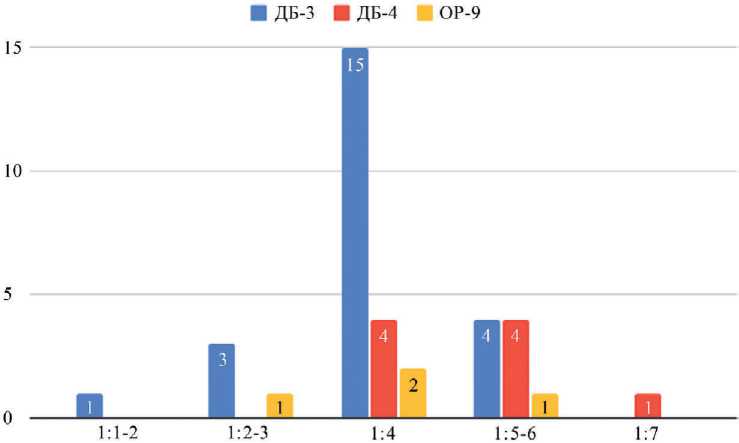

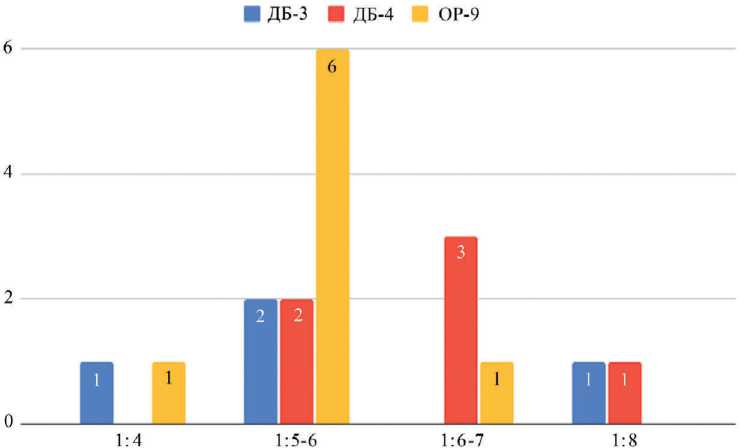

Анализ соотношения концентрации разных минеральных примесей показал, что шамот вводился в исходное сырье в меньшей концентрации, чем дресва (табл. 2; рис. 5; 6).

Таблица 2. Соотношение концентраций дресвы и шамота в керамике на памятниках новосибирского варианта кулайской КИО

|

Памятники |

ДБ-3 |

ДБ-4 |

ОР-9 |

|||

|

Концентрации |

дресва |

шамот |

дресва |

шамот |

дресва |

шамот |

|

1:1–2 |

1 |

|||||

|

1:2–3 |

3 |

1 |

||||

|

1:4 |

15 |

1 |

4 |

2 |

1 |

|

|

1:5–6 |

4 |

2 |

4 |

2 |

1 |

6 |

|

1:6–7 |

3 |

1 |

||||

|

1:7 |

1 |

|||||

|

1:8 |

1 |

1 |

||||

|

Всего изделий |

23 |

4 |

9 |

6 |

4 |

8 |

Примечания : см. табл. 1.

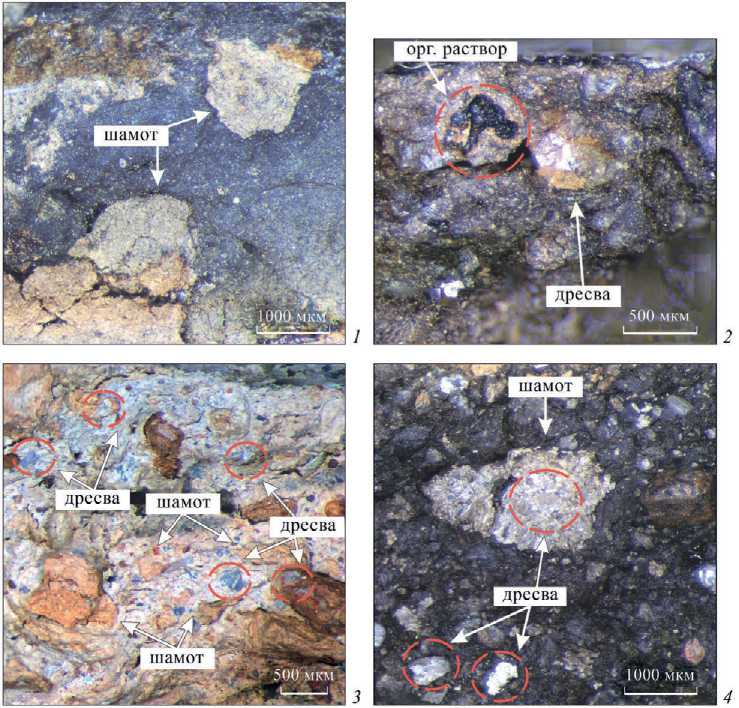

Конструирование полого тела. Определения способов конструирования полого тела определялись по венчикам и стенкам посуды (рис. 3). На ДБ-3 полое тело наращивалось при помощи лоскутов (рис. 3: 1–5 ) на форме-основе, зафиксированной в виде ребристых рубчатых отпечатков на внутренней стороне посуды (рис. 3: 7 ). На одном изделии отмечены следы выбивания внешней поверхности гладкой колотушкой.

На ДБ-4 полое тело также наращивалось при помощи лоскутов (рис. 3: 6 ). Следов форм-моделей и выбивания не обнаружено. На поселении Ордынское-9 из-за сильной фрагментированности керамики однозначно определить способ конструирования не представляется возможным.

Рис. 3. Фотографии и прорисовка изломов керамики новосибирского варианта кулайской КИО

1–5 – стенки сосудов с ДБ-3; 6 – стенка сосуда с ДБ-4; 7 – отпечаток формы-основы на внутренней поверхности сосуда с ДБ-3

Рис. 4. Соотношение рецептов формовочных масс керамики на памятниках новосибирского варианта кулайской КИО а – ДБ-3; б – ДБ-4; в – ОР-9

Рис. 5. Соотношение концентрации дресвы в керамике на памятниках новосибирского варианта кулайской КИО а – ДБ-3; б – ДБ-4; в – ОР-9

Рис. 6. Соотношение концентрации шамота в керамике на памятниках новосибирского варианта кулайской КИО а – ДБ-3; б – ДБ-4; в – ОР-9

Обработка поверхностей сосудов. Обе поверхности сосудов обработаны механическим заглаживанием, которое было выполнено при помощи различных инструментов в разнообразных сочетаниях (табл. 3).

На ДБ-3 внешняя сторона заглаживалась гладким орудием (16 сос.), пальцами (8 сос.), гребенчатым орудием (1 сос.). На одном сосуде зафиксированы следы лощения. Внутренняя поверхность обработана также при помощи мягкого материала (5 сос.), пальцев (10 сос.), гребенчатого орудия (8 сос.). На двух изделиях использовалась комбинация гребенчатого орудия и пальцев. Выявлено 10 вариантов комбинирования разных инструментов обработки внешней и внутренней поверхности (табл. 3).

На ДБ-4 внешняя поверхность обработана гладким орудием (8 сос.), пальцами (2 сос.), травой (1 сос.), гребенчатым орудием (1 сос.). На двух сосудах обнаружены следы лощения. Внутренняя поверхность заглажена мягким материалом (2 сос.), пальцами (5 сос.), травой (1 сос.), гребенчатым орудием (4 сос.). Установлено 8 вариантов комбинирования (табл. 3).

На поселении ОР-9 внешняя поверхность обработана гладким орудием (7 сос.), пальцами (1 сос.), травой (2 сос.). На одном сосуде зафиксированы следы лощения. Внутренняя поверхность заглажена мягким материалом (7 сос.), пальцами (1 сос.), травой (2 сос.). Установлено 5 вариантов комбинирования (табл. 3).

Таблица 3. Соотношение инструментов обработки внешней и внутренней поверхности сосудов на памятниках новосибирского варианта кулайской КИО

|

№ |

Внешняя поверхность |

Внутренняя поверхность |

ДБ-3 |

ДБ-4 |

ОР-9 |

|

1 |

Заглажена пальцами |

Заглажена гребенчатым орудием и пальцами |

1 |

||

|

2 |

Заглажена орудием |

Заглажена пальцами |

5 |

3 |

1 |

|

3 |

Заглажена пальцами |

Заглажена пальцами |

5 |

2 |

|

|

4 |

Заглажена орудием |

Заглажена гребенчатым орудием и пальцами |

1 |

||

|

5 |

Заглажена орудием и залощена |

Заглажена орудием |

1 |

1 |

1 |

|

6 |

Заглажена орудием |

Заглажена орудием |

2 |

5 |

|

|

7 |

Заглажена орудием |

Заглажена гребенчатым орудием |

6 |

2 |

|

|

8 |

Заглажена пальцами |

Заглажена гребенчатым орудием |

2 |

||

|

9 |

Заглажена орудием |

Заглажена орудием |

1 |

1 |

|

|

10 |

Заглажена гребенчатым орудием |

Заглажена орудием |

1 |

||

|

11 |

Заглажена травой |

Заглажена травой |

1 |

2 |

|

|

12 |

Заглажена гребенчатым орудием |

Заглажена гребенчатым орудием |

1 |

||

|

13 |

Заглажена и залощена |

Заглажена гребенчатым орудием и залощена |

1 |

||

|

14 |

Заглажена пальцами |

Заглажена орудием |

1 |

||

|

ВСЕГО изделий |

25 |

12 |

10 |

||

Примечания : см. табл. 1.

Придание изделиям прочности и влагонепроницаемости. Изделия со всех памятников обжигались при температурах выше каления глины (от 550–650є до 900–1100є), что подтверждается отсутствием явления остаточной пластичности, характерного для низкотемпературного обжига, и следов спекания глины до стекловидного состояния, типичных для температур выше 900–1200є. На ДБ-3 изломы одноцветные – темно-серые (10 сос.) – или двухцветные (светло-коричневый край и темно-серая внутренняя сторона, 15 сос.). На ДБ-4 – одноцветные темно-серые (8 сос.), двухцветные (светло-коричневый край и серая внутренняя сторона, 4 сос.). На ОР-9 – одноцветные (черные – 4 сос.; светло-коричневые – 2 сос.; светло-серые – 1 сос.; серые – 1 сос.) и двухцветные (светло-коричневый край и серая внутренняя сторона, 2 сос.). Обжиг изделий мог проходить в двух режимах – в восстановительной и восстановительно-окислительной средах.

Обсуждение результатов

Гончары всех проанализированных памятников отбирали один тип исходного сырья – ожелезненные глины. Мастерами использовались разные залежи, отличающиеся по составу естественных примесей. Использовался также и схожий ассортимент искусственных добавок – дресва, шамот, органический раствор. При этом можно проследить разницу в традициях составления формовочных масс на разных памятниках (табл. 1; рис. 4). Так, на ДБ-4 зафиксированы два однокомпонентных рецепта с дресвой и шамотом и рецепты с использованием этих добавок совместно. На ДБ-3 уже не выявлено однокомпонентного рецепта Г+Ш, а шамот использовали только совместно с другими добавками. Это позволяет предполагать, что непосредственное смешение двух рецептов формовочной массы (Г+Д и Г+Ш) происходило на ДБ-4, а на городище ДБ-3 поселились гончары с уже смешанными навыками, что подтверждается отсутствием однокомпонентного рецепта с шамотом. Кроме того, на ДБ-3 зафиксированы случаи использования в качестве примеси навоза жвачных животных, что нехарактерно для ДБ-4 и ОР-9. Появление добавки навоза, по всей видимости, связано с взаимодействием жителей этого городища с иными культурными группами, для которых эта примесь была характерна.

На поселении ОР-9 также выявлены и однокомпонентные рецепты с дресвой и шамотом, и смешанные с использованием этих добавок совместно. Видимо, на этом поселении тоже происходило слияние разных традиций составления формовочной массы.

Конструирование полого тела на керамике обоих городищ выполнено лоскутами, что, по имеющимся данным, характерно для гончарства новосибирского варианта кулайской культуры ( Селин , 2021).

Обе поверхности сосудов обрабатывалась преимущественно при помощи механического заглаживания различными приспособлениями. Лощение зафиксировано только совместно с заглаживанием. Особенностью является комбинирование различных инструментов для заглаживания внутренней и внешней поверхностей (табл. 3). Исследователи отмечают, что такая ситуация может быть характерна для начальных этапов смешения гончарной технологии ( Бобринский , 1978. С. 222; Цетлин , 2017. С. 152). Подобная вариативность зафиксирована на посуде сургутского варианта кулайской КИО, где установлено от 16 до 39 групп комбинирования различных приспособлений ( Селин и др. , 2021). Обжиг изделий проходил в восстановительной и восстановительноокислительной среде, возможно, в кострищах или очагах, что типично для гончарства этой общности.

Особый интерес вызывает сравнение керамики поселенческой и погребальной. 49 сосудов могильника Каменный Мыс, расположенного в 0,6 км от городищ ДБ-3 и ДБ-4, были подвергнуты технико-технологическому анализу (Селин, 2021). Установлено, что посуда изготавливалась из ожелезненных природных глин. Затем для керамики этого памятника был сделан и петрографический анализ. При сопоставлении данных петрографии с Каменного Мыса и с городища ДБ-3 оказалось, что глины значительно отличаются по своему минеральному составу (Селин, Максимова, 2021). Это означает, что на Каменном Мысу нет изделий, изготовленных из глин, использовавшихся на ДБ-3, что, в свою очередь, может свидетельствовать либо о разном хронологическом возрасте этих памятников, либо о принадлежности могильника Каменный Мыс другой группе населения.

Для Каменного Мыса доминирующим является рецепт Г+Д (68 %). Зафиксированы и несмешанный рецепт Г+Ш (10 %), и смешанный – Г+Ш+Д (14 %), которые также могут отражать начало смешения разных групп гончаров с разными навыками составления формовочных масс. В посуде Каменного Мыса не обнаружено добавки навоза жвачных животных, встречаемого в рецептах керамики ДБ-3. Подобная ситуация характерна для ДБ-4, с которым керамика из могильника наиболее близка по своим технологическим особенностям: использованию ожелезненных природных глин и органического раствора как единственной органической примеси, составлению однокомпонентных рецептов с шамотом и дресвой, применению лоскутного налепа. При этом навыки конструирования полого тела, приемы обработки поверхностей и особенности обжига между Каменным Мысом и анализируемыми городищами и поселением схожи, что позволяет предположить и сходство традиций населения, оставившего эти памятники.

Заключение

Таким образом, технико-технологический анализ поселенческой керамики новосибирского варианта кулайской КИО позволяет сделать вывод о том, что гончары отбирали один вид исходного пластичного сырья – ожелезненные глины, но использовали разные залежи глин, различающиеся по составу естественных примесей.

Сходство в навыках конструирования полого тела, приемах обработки поверхностей и обжиге позволяют предположить общность традиций населения. Различия в традициях составления формовочной массы на поселениях могут быть связаны как с разным хронологическим возрастом памятников, так и с взаимодействием носителей новосибирского варианта кулайской КИО с другими культурными группами.

Наибольшее сходство в технологических навыках гончаров прослеживается между могильником Каменный Мыс и городищем ДБ-4. Это может свидетельствовать о том, что эти памятники близки друг другу хронологически и могли быть оставлены одной локальной группой.

Посуда поселенческих памятников новосибирского варианта кулайской КИО по своим технологическим характеристикам наиболее схожа с изделиями из соседнего Томско-Нарымского Приобья. Для керамики этих регионов характерно использование ожелезненных природных глин как исходного пластичного сырья, дресвы и органического раствора как основных искусственных добавок. При этом ни на Каменном Мысу, ни на поселениях Новосибирского Приобья не зафиксировано к настоящему моменту случаев смешивания разных глин, в то время как в Томско-Нарымском Приобье эта традиция в гончарстве кулайской КИО является распространенной ( Степанова и др. , 2021).

Для сургутского варианта кулайской КИО также характерно использование ожелезненных природных глин и схожего набора искусственных добавок, но вместе с тем проявляется разница в навыках конструирования полого тела, особенностях обработки поверхностей, используемом ассортименте минеральных примесей ( Селин и др. , 2021).

Продолжение комплексного технико-технологического анализа керамики кулайской КИО позволит определить особенности происхождения общности, выявить локальные традиции в гончарстве, установить маршруты миграции ку-лайского населения и выявить модели взаимодействия с другими культурами.

Список литературы Поселенческая керамика кулайской культурно-исторической общности в Новосибирском Приобье: особенности технологии

- Бобринский А. А., 1978. Гончарство Восточной Европы. Источники и методы изучения. М.: Наука. 272 с.

- Бобринский А. А., 1999. Гончарная технология как объект историко-культурного изучения // Актуальные проблемы изучения древнего гончарства. Самара: Самарский гос. Педагогический ун-т. С. 5–109.

- Васильева И. Н., Салугина Н. П., 2010. Лоскутный налеп // Древнее гончарство: итоги и перспективы изучения / Отв. ред. Ю. Б. Цетлин. М.: ИА РАН. С. 72–88.

- Васильева И. Н., Салугина Н. П., 2020. Электронный каталог эталонов по керамической трасологии. [Электронный ресурс] // Самарская областная общественная организация «Самарское археологическое общество». URL:http://archsamara.ru/katalog

- Васильева И. Н., Салугина Н. П., 2021. Не боги горшки обжигают. Самара: Слово. 328 с.

- Селин Д. В., 2021. Керамическое производство кулайской культуры в Новосибирском Приобье: по материалам могильника Каменный Мыс // Вестник Новосибирского гос. ун-та. Серия: История, филология. Т. 20. № 7: Археология и этнография. С. 86–96.

- Селин Д. В., Максимова А. А., 2021. Особенности отбора сырья для производства керамики носителями новосибирского варианта кулайской культуры // Полевые исследования в Верхнем Приобье, Прииртышье и на Алтае (археология, этнография, устная история и музееведение). Вып. 16. 2020–2021 гг. Барнаул: Алтайский гос. педагогический ун-т. С. 149–154.

- Селин Д. В., Чемякин Ю. П., Мыльникова Л. Н., 2021. Керамика городища эпохи раннего железа Барсов городок III/6 в Сургутском Приобье: технико-технологический анализ // АЭАЕ. Т. 49. № 2. С. 72–84.

- Степанова Н. Ф., Плетнёва Л. М., Рыбаков Д. Ю., 2021. Особенности исходного сырья и формовочных масс древней керамики из Томского Приобья // Вестник Томского гос. ун-та. История. № 69. С. 55–61.

- Троицкая Т. Н., 1979. Кулайская культура в Новосибирском Приобье. Новосибирск: Наука. 128 с.

- Троицкая Т. Н., 1989. Каменный Мыс – группа памятников железного века // Памятники Новосибирской области. Новосибирск: Новосибирское кн. изд-во. С. 41–47.

- Троицкая Т. Н., Молодин В. И., Соболев В. И., 1980. Археологическая карта Новосибирской области. Новосибирск: Наука. 184 с.

- Цетлин Ю. Б., 2012. Древняя керамика: Теория и методы историко-культурного подхода. М.: ИА РАН. 379 с.

- Цетлин Ю. Б., 2017. Керамика. Понятия и термины историко-культурного подхода. М.: ИА РАН. 346 с.