Поселенческие памятники эпохи поздней бронзы в системе старичных озер Береговского археологического микрорайона (Башкирское Приуралье)

Автор: Русланов Е.В.

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Исторические науки и археология

Статья в выпуске: 7 (160) т.1, 2016 года.

Бесплатный доступ

Дана предварительная интерпретация имеющегося археологического материала со стоянок срубной культуры эпохи поздней бронзы Озерки 1-5, расположенных на берегах старичных озер Береговского археологического микрорайона (АМР), в предгорной части западных склонов Южного Урала. Своеобразие Береговского АМР обусловлено рекой Белой, имеющей широтное направление. При пересечении современной рекой древней речной долины, хорошо выраженной в рельефе микрорайона, образуются расширенные чашеобразные локальные понижения, часто обладающие особым природным микроклиматом, своеобразным растительным миром, обусловленным особенностями почв. Реконструирована экологическая обстановка на момент существования стоянок. Проведена попытка синхронизации памятников с Береговским-1 поселением. Дана предварительная датировка стоянок. Показана связь природного окружения и роли старичных озер в формировании поселенческой структуры Береговского АМР в эпоху поздней бронзы. Установлено, что наиболее распространенным типом заселения на территории микрорайона является прибрежно-озерный. Выделен Береговско-Озерковский очаг археологических памятников. При подобном типе расположения поселений характерно существование компактных населенных пунктов, а также распространенность дополнительных сезоннообитаемых поселений-отгонов с интенсивными межселенными связями.

Эпоха бронзы, срубная культура, археологический микрорайон, датировка, палеоэкология

Короткий адрес: https://sciup.org/14751085

IDR: 14751085 | УДК: 902.2/902.24

Текст научной статьи Поселенческие памятники эпохи поздней бронзы в системе старичных озер Береговского археологического микрорайона (Башкирское Приуралье)

Эпоха бронзы Евразии отличается появлением и длительным существованием культурных образований, объединяемых в культурно-исторические общности или области (далее КИО), занимавшие огромные по протяженности территории. По всей видимости, их формирование связано с глобальными перемещениями мобильных человеческих коллективов, что способствовало распространению и сохранению отличительных признаков и традиций, присущих той или иной культуре, что, в свою очередь, приводило к сложению разнообразных связей и консолидации родственного населения по всему шлейфу распространения культурных стереотипов развивающихся КИО. Одним из таких крупных образований начала – середины II тыс. до н. э. является срубная КИО. Основной массив памятников срубной КИО зафиксирован на территории лесостепной и степной зон от Приуралья до Нижнего Подунавья и севера Балканского полуострова до Зауралья. Отдельные памятники срубного типа известны вплоть до южных пределов Средней Азии.

На Северо-Западе России на сегодняшний день не выявлено материалов, относящихся к срубной КИО. Единственной задокументированной находкой, возможно связанной с изделиями Волго-Уральского очага металлообработки, может считаться двухлезвийный черешковый нож с ложным ребром по листовидному клинку, переходящим в черенок, найденный в д. Вельцы в Северном Поволховье [23]. Трансляторами подобных металлических изделий на север могли являться носители культуры сетчатой керамики, памятники которой прослежены вплоть до Среднего Поволжья – одной из зон компактного проживания срубных племен.

Рассматриваемые в статье памятники Береговского АМР расположены в Башкирском Приуралье на северо-восточной периферии срубной КИО. Район западных склонов Южного Урала с абсолютными отметками высот от 500 до 1000 м вытянут в широтном направлении узкой полосой вдоль долины р. Белой. Более спокойным холмисто-увалистым рельефом отличается юго-западная часть Бельской предгорной равнины со средними высотами 150–280 м, отдельные положительные формы рельефа (гряды, останцы и др.) местами достигают 350–400 м. Составной частью равнины выступает территория Береговского археологического микрорайона (далее БАМР). С севера она ограничена р. Малая Белая, являющейся старицей рек Белая и Зирганка. С запада границей служит русло р. Белая. Река Нугуш, впадающая в Белую, является естественной южной границей. С востока микрорайон ограничен западными отрогами Уральских гор высотой от 200 до 400 метров. Территория БАМР занимает часть широкой (до 7 км) поймы р. Белая. Обычно пойма реки в этих местах образует множество обводненных проток и старичных озер и изобилует разнотравными пойменными лугами. Берега озер здесь понижены и сглажены, бровка надпойменной террасы не превышает высоты 1,5–2 м. Все это весьма благоприятно для выпаса скота и организации водопоя. Ярким примером территории, включающей в себя локальные низины, сформированные главным образом пересечением более молодой, глубокой и узкой долиной Белой древних широких и плоских долин, сформировавшихся в неогене, является Береговский археологический микрорайон.

В ландшафтном отношении территория микрорайона относится к наветренным предгорным равнинам Михайловско-Воскресенского района широколиственных, липовых, кленово-ильмоволиповых, дубовых лесов и типчаковых степей. Общий ландшафт может быть назван ландшафтом сплошных широколиственных лесов, более крутые и каменистые инсолируемые склоны внизу заняты темно-серыми и несколько выше серыми лесными почвами. На таких склонах произрастают липово-дубовые и кленово-ильмово-дубовые леса. На пониженной половине микрорайона рельеф сравнительно более спокойный и сглаженный. Здесь ландшафт представляет собой северную лесостепь с крупнотравновейниковыми лугами и типчаковыми степями, а в юго-западной части – также и обыкновенно ковыльными степями. БАМР дренирует река Белая с притоками Нугуш, Зирганка.

Эволюция и периодическое смещение русловых форм оставили сеть больших и малых старичных озер, раскинутых по всей территории микрорайона, наиболее крупные из них – Тук-маккуль, Муллиное, Сеицкое, Лопушистое. Все известные поселения эпохи бронзы расположены в непосредственной близости от воды и приурочены обычно к первым надпойменным старичным террасам. Наиболее ярким примером этого является группа стоянок Озерки 1–5 у системы Лопушистых озер.

История открытия стоянок связана с деятельностью Мелеузовского разведочного отряда под руководством В. Д. Викторовой. В 1954 году отрядом были выявлены несколько поселенческих памятников, в том числе стоянки Озерки 1–3, отнесенные к срубной культуре. На стоянке Озерки-2 были зафиксированы следы двух жилищных котлованов размерами 8 × 6 м и 20 × 12 м. На стоянке Озерки-3 выявлены четыре оплывшие впадины размерами 16 × 10 м, 10 × 9 м, 11 × 8 м и 10 × 8 м. На стоянке Озерки-2 следы металлургической деятельности в виде кусочков руды были найдены в пределах котлована № 2. На Озерках-1 руда была выявлена на всей площади стоянки [3: 20–21].

В 1978 году открыта стоянка Озерки-4, памятник был отнесен к кругу поселений срубной культурно-исторической общности. Выявленные В. Д. Викторовой жилищные котлованы к этому времени в ходе сельхозработ оказались полностью снивелированы [2]. В 2013 году была выявлена стоянка Озерки-5, на площадке которой найдены следы металлургии в виде кусочков шлака и керамика срубной культуры [14]. В 2014 году была изучена южная оконечность стоянки Озерки-1 [16].

Таким образом, за эти годы в системе Лопушистых озер выявлено пять стоянок эпохи бронзы, отнесенных авторами к поселенческим памятникам срубной КИО. В топографическом отношении стоянки находятся на первой двухметровой надпойменной террасе, вытянувшись вдоль берега озера с запада на восток. Памятники находятся на расстоянии не более 200–250 м друг от друга в зоне прямой видимости от Береговского-1 поселения – крупнейшего синхронного памятника микрорайона. Данное обстоятельство наводит на мысль о существовании некой поселенческой агломерации, объединяющей стоянки вокруг Береговского-1 поселения в сложную многокомпонентную динамическую систему с интенсивными производственными и культурными связями. Подобный тип расположения поселений свойственен очаговой форме расселения, для которой характерны существование компактных населенных пунктов, а также распространенность дополнительных сезоннообитаемых пунктов [15]. Именно таким очагом является Береговско-Озерковский, включающий 7 объектов (Береговский-1, 2 поселения, стоянки Озерки 1–5). Границами этого очага служат старичные озера, на берегах которых расположены памятники, описывая зону хозяйственного освоения, а вместе с тем очерчивая границы самого Береговского микрорайона. Эта модель присуща и для остальных поселенческих памятников микрорайона, население которых оседало исключительно вдоль берегов озер-стариц.

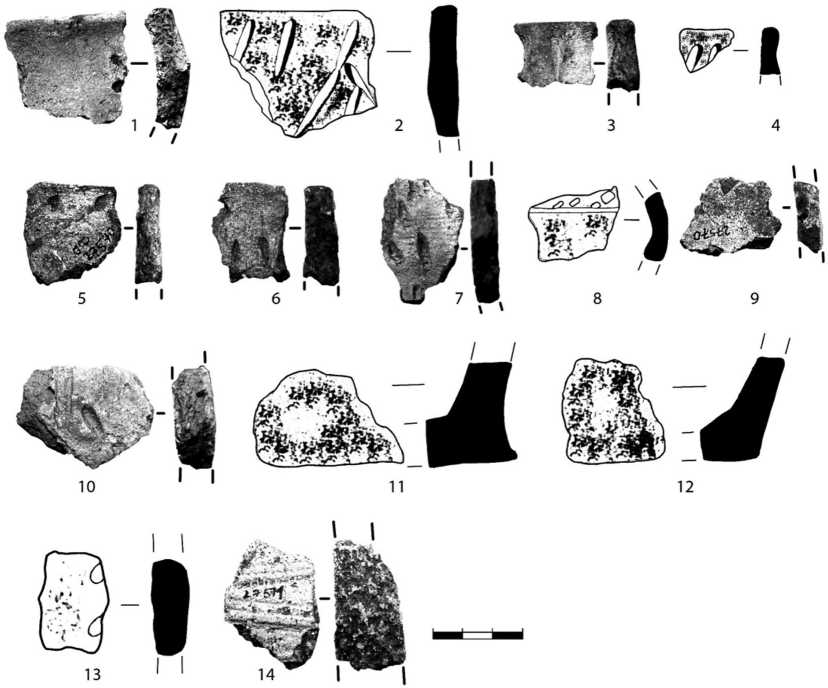

Керамический материал, полученный при исследовании стоянок Озерки-1, 3, 5, составляет 249 фрагментов. Орнамент представлен резными линиями, ногтевыми вдавлениями, оттисками шагающей гребенки, гребенчатого штампа, характерными для развитого этапа срубной культуры (рисунок). У 3 фрагментов со стоянки Озерки-5 (1,2 %) встречена примесь талька в тесте. Цвет керамики пепельно-серый, темно-серый и светло-коричневый. У 3 фрагментов (1,2 %) со стоянок Озерки-1 и 3 рецепт формовочной массы иной – высокопластичная глина + тальковый сланец, в 3 случаях (1,2 %) наблюдается смесь двух глин (ожелезненной и неожелезненной). Ожелезненная глина слабопластичная, содержит естественную примесь песка и бурого железняка, эта глина дробилась и замешивалась в сухом состоянии. Для керамики со стоянки Озерки-1 (240 фрагментов) (96,4 %) фиксируется также определенная устойчивость приспособительных гончарных традиций, связанная с превалированием использования высокопластичной ожелезненной глины и рецепта пластичное сырье (ПС) + шамот (Ш) + органика (О) [5]. Однако широкая вариативность традиций как отбора исходного сырья (особенно использование глиняных концентратов), так и составления формовочных масс указывает на какие-то внешние факторы, приводящие к изменению устойчивых технологических приемов. Это могло быть связано с процессами активных межкультурных контактов, что подтверждается наличием керамики с примесью талька, характерной для алакульских памятников Башкирского Зауралья.

Из имеющихся 22 фрагментов костей со стоянки Озерки-1 определимы до вида 12 фрагмен-тов1. Преобладающим видом являются кости коровы, мелкого рогатого скота и лошади. На одном фрагменте фиксируются следы обработки металлическим орудием. В целом даже эта чрезвычайно малая выборка схожа по видовому составу с остеологическим материалом срубных поселений региона Мурадымовского, Аитовского и Чишминского поселений [12].

Керамика срубной археологической культуры: 1–10 – Озерки-1; 11–12 – Озерки-3; 13–14 – Озерки-5

Данных для синхронизации и датировки стоянок пока крайне мало, однако имеющийся материал позволяет высказать несколько замечаний. Наиболее ранними, на наш взгляд, являются стоянки Озерки-1, 3. В пользу этого говорит керамика раннесрубного облика с кружковым орнаментом и оттисками веревочки на стоянке Озерки-1 [18]. Опираясь на керамический материал, стоянки Озерки-1, 3 предварительно могут быть отнесены к раннесрубному времени XX (XIX)–XVIII (XVII) вв. до н. э. [1]. Отсутствие раннесрубных признаков (орнамента, нанесенного среднезубчатым штампом, прочерчиванием, округлых, овальных, подквадратных, крупных треугольных вдавлений и оттиска шнура) в керамическом комплексе стоянок Озерки-2, 4, 5 позволяет отнести их к развитому этапу срубной культуры, датируемому на основании новейших радиоуглеродных дат XVII–XV вв. до н. э. [22], [24].

Керамика с примесью толченого талька на стоянках Озерки-1, 3 отнесена к алакульской культуре. Подобная же посуда (алакульской культуры) без следов миксации встречена в пределах постройки VII Береговского-1 поселения, что, по мнению Н. Г. Рутто, говорит о взаимодействии срубного и алакульского населения в пределах Береговского микрорайона уже на начальном этапе заселения. Вероятно, носители этой керамики проникли на территорию микрорайона, уже занятую раннесрубным населением, с территории Южного Зауралья [17: 38, 100].

Причину появления такого количества поселенческих памятников на ограниченной территории следует искать в палеоэкологической обстановке. Эпоха поздней бронзы охарактеризована как климатический оптимум (оптимальное соотношение тепла и влаги, обеспечивающее максимальную продуктивность экосистем), что подтверждается появлением множества поселений срубной КИО.

Природно-климатическая ситуация на территории лесостепного Приуралья в это время связана со среднесуббореальным потеплением (2200–1400 гг. до н. э.), в хронологические рамки которого входит развитый этап срубной культуры. Континентальность климата была ниже, чем сейчас. Это выражалось в уменьшении контраста летних и раннеосенних температур в течение дня. Количество осадков было близко современным [6: 52–59], [7], [20: 163–165]. В это время граница между лесом и лесостепью проходила севернее широты г. Стерлитамака, достигая положения, близкого к современному, при отсутствии резкого смещения ландшафтных зон [9: 36], [21: 49].

Доминирующим типом растительности на территории лесостепного Приуралья стали со- сновые леса с небольшой примесью елей, ольхи и липы. В них встречались единичные группы дуба, вяза малого и лещины обыкновенной. Липа являлась почти постоянной примесью к хвойным лесам. Местами леса прерывались открытыми степными пространствами с преобладанием пыльцы травянистых растений [9], [12]. Таким образом, можно предполагать, что в период существования Озерковских стоянок природно-климатические условия были близки современным. Это подтверждается новейшими палеоэкологическими исследованиями культурных слоев Мурадымовского и Ново-Байрамгуловского I поселений, Лабазовского, Скворцовского курганных могильников, расположенных в схожих природно-климатических условиях Южноуральского региона [4], [12: 58–61], [13], [25].

Полученные предварительные выводы дают возможность синхронизации Озерковских 1–5 стоянок и Береговского-1 поселения, а также открывают перспективу возможного удревне-ния взаимосвязанного комплекса поселенческих памятников в системе Лопушистых озер. Разнообразие же ландшафтных типов, по-видимому, удовлетворяло потребности коллективов при ведении комплексного хозяйства, что, в свою очередь, обуславливало длительное проживание населения в пределах микрорайона.

ПРИМЕЧАНИЕ

-

1 Определения научного сотрудника Отдела археологии ГБУ РИКМЗ «Древняя Уфа» А. А. Романова.

Оренбург: Изд-во ОГПУ, 2009. 98 с.

Список литературы Поселенческие памятники эпохи поздней бронзы в системе старичных озер Береговского археологического микрорайона (Башкирское Приуралье)

- Бахшиев И. И. Проблема межкультурного взаимодействия населения Башкирского Зауралья в эпоху бронзы: культурная стратиграфия и относительная хронология//Культуры степной Евразии и их взаимодействие с древними цивилизациями. Кн. 2. СПб.: Изд-во ИИМК РАН, «Периферия», 2012. С. 158-163.

- Горбунов В. С., Обыденнов М. Ф. Разведочные работы в Башкирской АССР//Археологические открытия. М.: Наука, 1979. С. 193-194.

- Красноперова (Викторова) В. Д. Научный отчет Мелеузовского разведочного отряда Южно-Уральской археологической экспедиции 1954 г.//Архив Института археологии РАН. Ф. 1. Р. 1. № 1034.

- Лаптева Е. Г., Корона О. М. Растительность лесостепи Южного Зауралья в голоцене//Экология древних и традиционных обществ: Сб. докладов конференции. Тюмень: Изд-во ИПОС СО РАН, 2011. Вып. 4. С. 55-58.

- Мухаметдинов В. И., Русланов Е. В. Технико-технологический анализ керамики позднебронзовой стоянки Озерки-1 в Башкирском Приуралье//Вестник Волгоградского государственного университета. Сер.: «История. Регионоведение. Международные отношения». 2015. № 5 (35). С. 9-16.

- Моргунова Н. Л., Гольева А. А., Евгеньев А. А., Китов Е. П., Купцова Л. В., Салугина Н. П., Хохлова О. С., Хохлов А. А. Лабазовский курганный могильник срубной культуры. Оренбург: Изд-во ОГПУ, 2009. 98 с.

- Моргунова Н. Л., Гольева А. А., Дегтярева А. Д., Евгеньев А. А., Купцова Л. В., Салугина Н. П., Хохлова О. С., Хохлов А. А. Скворцовский курганный могильник. Оренбург: Изд-во ОГПУ, 2010. 160 с.

- Немкова В. К. История растительности Предуралья за поздне-и послеледниковое время//Актуальные вопросы современной геохронологии. М.: Наука, 1976. С. 259-275.

- Немкова В. К. Стратиграфия поздне-и послеледниковых отложений Предуралья//К истории позднего плейстоцена и голоцена Южного Урала и Предуралья. Уфа: Изд-во БФАН СССР, 1978. С. 4-45.

- Немкова В. К. Природные условия Южного Предуралья в эпоху бронзы//Бронзовый век Южного Приуралья. Уфа: Изд-во БФАН, 1985. С. 111-115.

- Обыденнова Г. Т., Шутелева И. А., Щербаков Н. Б. Итоги работы археологической экспедиции БГПУ им. М. Акмуллы за последние 10 лет (1998-2008 гг.)//Труды Камско-Вятской археолого-этнографической экспедиции. Вып. 5. Пермь: Изд-во ПГПУ, 2008. С. 76-83.

- Петренко А. Г. Становление и развитие основ животноводческой деятельности в истории народов Среднего Поволжья и Предуралья (по археозоологическим материалам). Сер.: «Археология евразийских степей». Казань: Изд-во Институт истории АН Рт, 2007. Вып. 3. 144 с.

- Рафикова Я. В., Федоров В. К. Исследования поселения Ново-Байрамгулово-1 (святилище Бакшай) в 2015 году//Вестник ВЭГУ. 2015. № 6 (80). С. 198-202.

- Русланов Е. В. О правомерности выделения Береговского археологического микрорайона в лесостепном При-уралье//Переходные эпохи в археологии: Материалы Всероссийской археологической конференции с международным участием «XIX Уральское археологическое совещание». Сыктывкар: Изд-во ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН, 2013. С. 41-43.

- Русланов Е. В. Природно-географические условия пространственной организации поселений эпохи бронзы Береговского археологического микрорайона//Труды IV (XX) Всероссийского археологического съезда в Казани. Казань: Отечество, 2014. Т. IV. С. 362-365.

- Русланов Е. В., Обыдённов М. Ф. Памятник эпохи поздней бронзы «Озерки-1, стоянка» (предварительные результаты междисциплинарных исследований)//Вестник Башкирского университета. 2015. Т. 20. № 1. С. 321-324.

- Рутто Н. Г. Срубно-алакульские связи на Южном Урале. Уфа: Гилем, 2003. 212 с.

- Сальников К. В. Очерки древней истории Южного Урала. М.: Наука, 1967. 408 с.

- Хисматов М. Ф., Сухов В. П. География Башкирии. Уфа: Китап, 2000. 197 с.

- Хотинский Н. А. Голоцен Северной Евразии. М.: Наука, 1977. 200 с.

- Хотинский Н. А. Следы прошлого ведут в будущее. Очерки палеогеографа. М.: Мысль, 1981. 160 с.

- Черных Е. Н. Формирование Евразийского «степного пояса» скотоводческих культур: Взгляд сквозь призму архео-металлургии и радиоуглеродной хронологии//Археология, этнография и антропология Евразии. 2008. № 3 (35). С. 36-53.

- Юшкова М. А. Металлические изделия эпохи бронзы на Северо-Западе России//Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2010. Т. 12. № 2. С. 272-277.

- Hanks B. K., Epimakhov A. V., Renfrew A. C. Towards a refined chronology for the Bronze Age of the southern Urals, Russia//Antiquity. 2007. Vol. 81. № 312. P. 333-367.

- Sherbakov N., Shuteleva I., Obydennova G., Balonova M., Khohlova O., Golyeva A. Some results of the application of a complex approach to the research of the late Bronze age Muradymovo settlement in the Volgo-Ural region//Interdisciplinaria archaeological natural sciences in archaeology. Vol. I. Issue 1-2/2010. P. 29-36.