Поселенческий аспект цифрового неравенства в современной России

Автор: Шабунова Александра Анатольевна, Груздева Мария Андреевна, Калачикова Ольга Николаевна

Журнал: Проблемы развития территории @pdt-vscc-ac

Рубрика: От редакции

Статья в выпуске: 4 (108), 2020 года.

Бесплатный доступ

Цифровизация рассматривается как один из перспективных драйверов развития сельской местности, снижения территориального неравенства в принципе. В статье рассмотрен фактор места жительства цифровизации российских регионов. На основе анализа отдельных показателей, характеризующих доступ к сети интернет, активное его использование, наличие цифровых навыков у населения, а отказа от пользования цифровыми услугами за неимением навыков, проведена группировка российских регионов по уровням цифрового развития. Показано, что регионы-лидеры включают субъекты с высокоразвитой инфраструктурой, высоким уровнем жизни, а также обладающие существенным образовательным и научно-техническим потенциалом. Регионы-аутсайдеры по уровню цифрового развития имеют относительно высокую долю сельского населения или аграрную ориентацию экономики. Проанализирована вовлеченность городского и сельского населения в цифровую среду, выявлено, что горожане более активны в использовании ИКТ во всех сферах жизни. Детерминация цифрового развития в сельских территориях определяется не только инфраструктурными сложностями, но и более низкой востребованностью в силу уклада жизни и организации производства. В этой связи, а также в силу более низкого уровня жизни, сельские жители затраты на интернет вносят в бюджет в качестве дополнительной, не обязательной статьи. Они реже, чем жители городов обращаются интернету как источнику при решении жизненных вопросов, таких как поиск информации, совершение финансовых операций, покупки товаров и услуг. В развитии цифровых навыков также наблюдается отставание, и даже несмотря на увеличение доли сельского населения, включенного в цифровую среду, по ряду специализированных навыков разрыв с городскими жителями не сокращается. Полученные результаты представляют практическую значимость для развития направлений изучения социально-экономического неравенства российских регионов, принятия управленческих решений, в том числе в рамках нацпроекта «Цифровая экономика РФ».

Цифровизация, территориальное цифровое неравенство, цифровые навыки, поселенческий аспект, городские и сельские жители

Короткий адрес: https://sciup.org/147225359

IDR: 147225359 | УДК: 338.001.36:004 | DOI: 10.15838/ptd.2020.4.108.1

Текст научной статьи Поселенческий аспект цифрового неравенства в современной России

Развитие информационных технологий, инноваций, масштабная и активная цифровизация привели к стремительному изменению способов и средств коммуникации, социального и экономического пространства, что породило множество новых исследовательских и управленческих задач. Ответами на эти вызовы стали прочное закрепление в общественной и научной полемике ряда терминов, определяющих возникшие феномены (например, цифровая экономика, цифровизация, информатизация, цифровое неравенство и множество других), инициация и проведение крупных исследований (мониторинг Международного союза электросвязи, совместные обследования НИУ Высшая школа экономики с Росстатом и др.), создание отдельных стратегических программ (программа и нацпроект «Цифровая экономика РФ»). Публикуемые современными отечественными и зарубежными учеными материалы показывают растущий интерес к указанной проблематике. Учитывая, что сфера информационно-коммуникационных технологий является одной из наиболее быстро меняющихся, актуальность изысканий в данном направлении и необ- ходимость своевременного отслеживания новых тенденций не вызывают сомнений.

Безусловно, отдельный пласт исследований ставит задачу изучить, что именно влияет на успешность цифровизации, развитие цифровой экономики [1–4]. В рамках маркетинговых исследований организации, занимающиеся созданием и/или продажей цифровых и технологий, изучают социальнодемографические характеристики потенциальных потребителей1.

Проникновение новых цифровых веяний изменяет поведенческие паттерны населения. На готовность россиян воспринимать новые цифровые продукты и форматы услуг влияют не только личностные (индивидуальные), но и средовые (региональные) детерминанты [5]. Изучение факторов распространения и потребления цифровых услуг населением представляется важным с нескольких позиций:

– во-первых, потребление таких услуг – важная составляющая качества жизни человека, исключение из цифровой среды может формировать элементы социальной экс-клюзии;

– во-вторых, изучение портрета потребителей отражает процессы адаптации населения и позволяет выделить группы людей, которые являются носителями ценностей цифровизации, а также спрогнозировать влияние существующего в обществе разрыва среди людей разных поколений, разного пола, отличающихся уровнем образования, местом проживания, на ее развитие;

– в-третьих, результаты подобных исследований становятся информационной базой для принятия эффективных управленческих решений, в частности по нивелированию существующей неравномерности в развитии российских территорий.

Неравномерность развития российских регионов обусловлена, в том числе, фактором периферийности – удаленности от «точек роста», территориально ассоциированных с городами. Этот фактор играет роль и внутри регионов, что позволяет говорить о различиях в развитии городской и сельской местности. Цифровизация – реальная возможность выравнивания информационного пространства, обеспечения коммуникации, доступа к различным услугам и иным возможностям для сельских жителей.

В связи с этим целью нашей работы послужило изучение влияния места проживания на некоторые аспекты цифрового неравенства в России.

Работа включает исследование современных воззрений на влияние фактора места проживания на пользование цифровыми услугами, проверку гипотезы о распространении цифрового неравенства в России по оси «урбанизированные – аграрные», сравнительный анализ использования цифровых технологий городскими и сельскими жителями России.

В заключительной части сформулированы перспективы изучения аспектов цифрового развития на региональном уровне.

Методы

В исследовании для реализации цели и задач использован комплекс научных методов, в частности сравнительный анализ, статистический анализ, социологические методы. Теоретической базой являются на- учные работы, в которых рассматриваются вопросы становления, развития и методов оценки цифровой экономики и цифрового неравенства.

В статье для анализа использованы сборники статистических показателей, издаваемые совместно Росстатом и НИУ «Высшая школа экономики», «Индикаторы цифровой экономики», «Информационное общество в Российской Федерации» и «Информационное общество: основные характеристики субъектов Российской Федерации». На современном этапе это единственный источник сопоставимой информации по регионам России, касающейся этой проблематики. Кроме того, привлекались данные официальной статистики. Результаты представлены за 2015–2018 гг., период ограничивается доступными данными мониторинга НИУ ВШЭ и Росстата.

Результаты

Рассмотрим, как современные исследователи оценивают влияние фактора места проживания на различные аспекты цифрового развития. В целом стоит отметить, что разницу в цифровом развитии между городскими и сельскими территориями и их жителями замечают многие исследователи. Сотрудники Научно-исследовательского института образования и науки [6] изучали связь между уровнем цифровизации и уровнем креативности региона, выраженную в интегральных индексах. Они выяснили, что неравномерность в креативности2 российских регионов прослеживается по оси «урбанизированные – аграрные»: регионы с высокой долей городского населения имеют сильные позиции по индексу креативности, сельскохозяйственная специализация, напротив, снижает креативный потенциал. Так как схожие выводы наблюдались и в других работах, для проверки была выбрана гипотеза о влиянии фактора места проживания.

Зарубежные исследователи также в число ведущих факторов цифровизации включают тип места проживания населения. Например, доказана зависимость между местом проживания и использованием интернета в Индии [6; 7]. В других работах в состав детерминант включается доля сельского хозяйства в ВРП [8], одним из факторов цифрового неравенства называется доля урбанизированного населения [9]. На примере Польши показано, что меньшими возможностями подключения к сети Интернет обладает население сельских территорий [10].

Кроме того, на основе изучения данных по 35 странам из мониторинга МСЭ выявлено, что использование интернета вне крупных городов и агломераций значительно ниже. В качестве причин называется не столько само место проживания, сколько совокупность более высоких долей людей пожилого возраста, имеющих объективные и субъективные причины отказа от пользования цифровыми благами, и жителей с низким уровнем образования и доходов в сельских территориях3. При этом проблема низкой степени покрытия интернетом обнаруживает себя и в развитых странах Европы (например в Великобритании) [11].

В отечественном научном поле выявляются схожие тенденции. Исследователи объясняют их плохим развитием информационной инфраструктуры, отсутствием технической возможности подключения к сети [12] либо вовсе более слабым развитием сферы услуг в сельских территориях [13].

Кроме того, доказано, что формы использования интернета различаются: для сельских жителей более доступны беспроводные подключения. Отмечено, что доля городского населения положительно связана с показателями доступности проводной сети (это обусловлено развитием инфраструктуры и более высокой плотностью населения), также данный показатель зависит от уровня доходов: для низкодоходных групп населения, чья доля более высока в селах, доступность снижается, так как ежемесячная оплата интернета не входит в список жизненно важных приоритетов [14]. В итоге сельские жители намного реже имеют фиксированный широкополосный доступ к сети Интернет, чаще являются пользователями мобильного интернета. Это накладывает ряд ограничений на спектр доступных услуг и их качество, в некоторых случаях отсутствует возможность подключиться к сети даже посредством мобильной связи. Причинами выступают как технические ограничения (для части поселков в России до сих пор остаются недоступны такие социально значимые объекты, как круглогодично используемая дорога, не везде обеспечена собственно мобильная связь), так и высокая стоимость услуг.

Вместе с тем именно в цифровом развитии исследователи видят существенные перспективы для сельских территорий. Ученые полагают, что для сельских территорий назрела необходимость продвижения по пути эндогенного развития или саморазвития [15]. Причиной тому служит комплекс проблем, отдаленность как географическая, так и институциональная (получение меньшей финансовой, управленческой и прочих видов помощи от государства и сторонних организаций в решении жизненно важных вопросов управления социально-экономическим развитием сельской территории). Поднимается и вопрос о значимости развития соответствующих навыков у населения. Удаленность сельских территорий и муниципальных образований от центра должна компенсироваться интеграцией в цифровую экономику, многие сервисы ИКТ могут решить сложившиеся проблемы, в частности недоступность ряда услуг и элементов инфраструктуры.

Для проверки гипотезы мы провели группировку регионов страны по ряду показателей, характеризующих цифровое развитие, а именно доле домохозяйств, имеющих доступ к сети Интернет, доле активных пользователей интернета, доле населения, которое отказывается от использования интернета по причине отсутствия навыков, доле населения, обладающего цифровыми навыками. Набор показателей производился исходя из возможности включения в цифровую среду, собственно включенности (активного использования) и наличия или отсутствия необходимых для этого навыков.

Использованы данные по всем 85 субъектам РФ, определен размах вариации значений исследуемых показателей и проведена группировка статистических данных на три группы с закрытыми интервалами, соответственно, субъекты поделены на три уровня развития по каждому показателю: выше среднего, средний и ниже среднего. Количество регионов, попавших в группы, неодинаково, так как распределение строилось с учетом разброса значений в совокупности.

Нас интересовали регионы, показывающие отставание в цифровом развитии. Эта группа представлена в табл. 1 . При анализе регионов-аутсайдеров по показателям цифрового развития выявлено, что большую часть из них составляют регионы с высокой долей сельского населения либо с высокой долей сельскохозяйственного производства.

Выделяются также субъекты, в которых отставание в цифровом развитии обусловлено иными причинами, требующими дополнительного изучения.

В статье не приведена информация о регионах-лидерах по аналогичным показателям, однако при анализе выяснено, что среди них чаще всего представлены столичные регионы (Москва и МО, Санкт-Петербург), регионы с высоким уровнем нефтедобычи и, соответственно, высоким уровнем жизни населения (Тюменская область, включая Ямало-Ненецкий АО, Ханты-Мансийский АО, Республика Татарстан; стоит отметить, что в мире по использованию интернета на первые строки рейтингов стали выходить именно нефтедобывающие страны Персидского залива: Бахрейн, Кувейт, Катар, тогда как ранее лидерство было за странами Европы), а также крупные исследовательские и научно-образовательные центры (Томская, Новосибирская, Омская области). Эти данные соотносятся с положением регионов в рейтинге креативности [5].

В составе групп со средним уровнем цифрового развития вошло значитель- но меньшее число субъектов, имеющих в структуре экономики развитый аграрный сектор. В этих регионах наравне с сельским хозяйством присутствуют другие сильные отрасли: Краснодарский край (пищевая промышленность, туризм); Ростовская область (легкая, угольная промышленность, тяжелое и сельскохозяйственное машиностроение); Республика Башкортостан (нефтяная и химическая промышленность); Воронежская область (пищевая промышленность; машиностроение и металлообработка).

Таким образом, гипотеза о наличии среди регионов России цифрового неравенства по оси «урбанизированные – аграрные» находит подтверждение. Фактор места проживания именно в разрезе «город – село» оказывает влияние на процессы цифрового развития. Это позволяет предположить, что существуют различия в аспектах включенности в цифровую среду среди сельских и городских жителей. В нашей статье предпринята попытка изучить их, используя результаты доступных обследований населения.

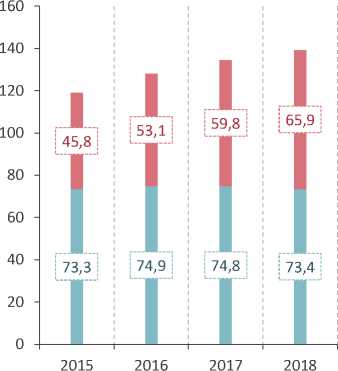

Вначале стоит обратиться к вопросу технической возможности для организации доступа в интернет. Как было отмечено раннее, в сельской местности существует проблема доступности проводных соединений. Персональные компьютеры для выхода в сеть использует только 55% домохозяйств, что на 18 п. п. меньше, чем для населения, проживающего в городе (рис. 1). Следовательно, для 45% сельских жителей даже сама организация проводного интернета невозможна либо будет сопровождаться дополнительными затратами на покупку компьютера. Кроме того, статический обзор не позволяет учесть материальный износ компьютеров. На фоне этого все чаще используются мобильные устройства из-за большей доступности.

Ранее мы выяснили, что у 40–50% жителей регионов с преобладанием сельского населения нет доступа в интернет (см. табл. 1). Причины отказа от использования интернета среди городского и сельского населения имеют схожую иерархию, это в большей сте-

Таблица 1. Регионы Российской Федерации, отстающие в цифровом развитии (по итогам 2018 года)

|

Регионы с уровнем ниже среднего по доле домохозяйств, имеющих доступ в интернет |

Регионы с уровнем ниже среднего по доле активных пользователей интернета |

||

|

регион |

значение, % |

регион |

значение, % |

|

Чувашская Республика |

62,3 |

Брянская область |

75,1 |

|

Республика Саха (Якутия) |

62,3 |

Республика Адыгея |

75,0 |

|

Республика Калмыкия |

62,1 |

Костромская область |

74,7 |

|

Чукотский автономный округ |

59,1 |

Липецкая область |

74,7 |

|

Республика Дагестан |

58,8 |

Ленинградская область |

74,7 |

|

Республика Тыва |

54,5 |

Ярославская область |

74,6 |

|

Чеченская Республика |

50,2 |

Псковская область Алтайский край Владимирская область Иркутская область Вологодская область Ульяновская область Калужская область Пензенская область Белгородская область Кировская область Курганская область Новгородская область Курская область Тверская область Пермский край Чувашская Республика Удмуртская Республика Ненецкий автономный округ Республика Хакасия Тамбовская область Орловская область Еврейская автономная область Забайкальский край Республика Марий Эл Республика Мордовия |

73,9 73,9 73,8 73,6 73,5 73,4 73,3 73,2 73,1 73,0 72,9 72,8 72,4 72,3 72,0 71,3 71,1 70,9 70,8 70,7 69,4 69,4 68,7 66,6 64,6 |

|

Регионы с уровнем выше среднего по доле отказа от пользования |

Регионы с уровнем ниже среднего по доле населения, |

||

|

интернетом по причине отсутствия необходимых навыков |

обладающего цифровыми навыками |

||

|

регион |

значение, % от числа домашних хозяйств, не имеющих доступа к сети Интернет |

регион |

значение, % |

|

Курганская область |

59,2 |

Хабаровский край |

29,8 |

|

Ямало-Ненецкий АО |

48,4 |

Кабардино-Балкарская Республика |

29,0 |

|

Брянская область |

46,6 |

Тверская область |

27,2 |

|

Курская область |

46,6 |

Республика Крым |

27,2 |

|

Саратовская область |

45,5 |

Республика Дагестан |

24,5 |

|

Пензенская область |

44,8 |

Чеченская Республика |

20,1 |

|

Тюменская область |

44,8 |

Республика Ингушетия |

18,4 |

|

Белгородская область Омская область Ставропольский край Кабардино-Балкарская Республика Хабаровский край Республика Мордовия |

42,1 41,0 40,8 40,5 40,5 40,2 |

Республика Северная Осетия – Алания |

16,4 |

|

Примечание. Желтым цветом выделены регионы с высокими долями сельского населения; зеленым – лидеры сельскохозяйственного произ- |

|||

|

водства, характеризующиеся наибольшей долей произведенной продукции сельского хозяйства). |

|||

|

Составлено по (здесь и далее, если не указано иное): Информационное общество в Российской Федерации. 2018, 2019: стат. сб. / Росстат, |

|||

|

НИУ ВШЭ; Регионы России: социально-экономические показатели. 2019: стат. сб. / Росстат. 2019. |

|||

городская местность

сельская местность

Рис. 1. Распределение домашних хозяйств по видам устройств, используемых для выхода в сеть Интернет, % от общего числа домашних хозяйств * Персональные компьютеры – это стационарные компьютеры, ноутбуки, нетбуки, планшеты.

пени отсутствие необходимости и желания, затем недостаток навыков для работы в сети, высокие затраты на подключение и ежемесячное обслуживание (табл. 2). Среди сельского населения значительнее выражена причина отказа от включения в цифровую среду, связанная с отсутствием технической возможности.

Присутствуют различия и в целях, с которыми люди используют Всемирную паутину. Сельские жители, несмотря на рост интереса, все же меньше обращаются за поиском информации о товарах и услугах, нежели городские (табл. 3). Менее востребованы и услуги электронной почты, справочная информация из онлайн-энциклопедий, о здоровье и услугах здравоохранения, о культурных объектах, чтение книг и периодической литературы онлайн, использование мессенджеров и чатов, загрузки личных данных в публичный доступ. Сельские жители реже городских осуществляют через интернет финансовые операции (разница составила 16 п. п.), что связано и с инфраструктурными особенностями, и с недоверием удаленным покупкам (так покупает товары в интерне- те почти треть горожан, тогда как на селе – только 10%).

Безусловно, в основе рассматриваемых различий лежат и особенности жизни на селе. Физический труд и необходимость приложения больших усилий по ведению домашнего хозяйства вносят свои коррективы в досуг селян. Многие из них свободное время проводят за домашними делами и телевизором [16].

По всему миру сельские районы, как правило, отстают по уровню цифровых навы-ков4. Из данных табл. 2 видно, что в России примерно одинаковы доли горожан и селян, отказывающихся от использования интернета ввиду отсутствия необходимых знаний и умений, однако для сельских жителей эта проблема все же более актуальна (учитывая долю не пользующихся интернетом). Наблюдаются и различия в конкретных навыках (табл. 4). Так, у жителей сельских территорий менее развиты навыки, привычные для городского жителя, активно использующего ПК и интернет для учебы и работы в условиях офиса, электронный документооборот и другие ИКТ в бизнес-процессах.

Таблица 2. Причины неиспользования сети Интернет в домашних хозяйствах в городской и сельской местности, % от числа домашних хозяйств, не имеющих доступа к сети Интернет

|

Городское население |

Темп прироста, п. п. |

Сельское население |

Темп прироста, п. п. |

|||||||

|

2015 |

2016 |

2017 |

2018 |

2015 |

2016 |

2017 |

2018 |

|||

|

Нет необходимости (нежелание пользоваться, нет интереса) |

68,8 |

72,2 |

72,8 |

72,8 |

4,0 |

61,7 |

65,1 |

65,5 |

64,1 |

2,4 |

|

Недостаток навыков для работы в сети Интернет |

16,8 |

19,8 |

27,2 |

30,2 |

13,4 |

16,7 |

21,1 |

26,6 |

31,2 |

14,5 |

|

Высокие затраты на подключение к сети Интернет |

18,6 |

16,4 |

18,4 |

19,7 |

1,1 |

18,6 |

18,3 |

17,5 |

20,3 |

1,7 |

|

Отсутствие технической возможности подключения к сети Интернет |

9,4 |

3,2 |

3,0 |

3,5 |

-5,9 |

13,4 |

12,9 |

12,1 |

14,1 |

0,7 |

|

Доступ к сети Интернет есть в другом месте (на работе, у знакомых, в точках общественного доступа или в любом другом месте) |

4,5 |

9,0 |

8,2 |

6,9 |

2,4 |

5,9 |

5,6 |

5,4 |

4,8 |

-1,1 |

|

По соображениям безопасности и конфиденциальности |

0,7 |

0,6 |

0,9 |

0,9 |

0,2 |

0,5 |

0,5 |

0,5 |

0,4 |

-0,1 |

Таблица 3. Цели использования сети Интернет населением в городской и сельской местности, % от общей численности населения, использующего сеть Интернет

|

Цель |

Городское население |

Темп прироста, п. п. |

Сельское население |

Темп прироста, п. п. |

||||||

|

2015 |

2016 |

2017 |

2018 |

2015 |

2016 |

2017 |

2018 |

|||

|

Участие в социальных сетях |

74,6 |

75,8 |

77,9 |

78,0 |

3,4 |

74,7 |

76,8 |

78,6 |

77,3 |

2,6 |

|

Скачивание фильмов, изображений, музыки; просмотр видео; прослушивание музыки или радио |

51,3 |

52,6 |

55,2 |

45,3 |

-6,0 |

43,0 |

46,8 |

46,2 |

41,4 |

-1,6 |

|

Поиск информации о товарах и услугах |

42,5 |

46,6 |

55,2 |

57,2 |

14,7 |

28,2 |

33,4 |

38,9 |

43,5 |

15,3 |

|

Телефонные звонки или видеоразговоры через интернет (используя, например, Скайп) |

43,4 |

45,8 |

50,9 |

54,7 |

11,3 |

32,9 |

35,2 |

41,3 |

45,3 |

12,4 |

|

Получение знаний и справок на любую тему с использованием Википедии, онлайн-энциклопедий и т. д. |

39,6 |

43,1 |

47,9 |

43,5 |

3,9 |

26,3 |

31,2 |

32,7 |

26,5 |

0,2 |

|

Отправка или получение электронной почты |

45,5 |

45,5 |

47,9 |

46,6 |

1,1 |

27,0 |

26,4 |

30,2 |

26,1 |

-0,9 |

|

Поиск информации, связанной со здоровьем или услугами в области здравоохранения |

25,1 |

28,5 |

36,1 |

37,9 |

12,8 |

18,1 |

22,6 |

25,9 |

27,2 |

9,1 |

|

Загрузка личных файлов (книг/статей/журналов, фотографий, музыки, видео, программ и др.) на сайты, в социальные сети, облачные хранилища для публичного доступа |

31,1 |

31,8 |

34,6 |

38,0 |

6,9 |

23,8 |

24,5 |

23,9 |

26,4 |

2,6 |

|

Осуществление финансовых операций |

18,6 |

24,4 |

33,5 |

42,6 |

24,0 |

10,4 |

15,1 |

21,5 |

26,6 |

16,2 |

|

Игра в видео- или компьютерные игры / игры для мобильных телефонов или их скачивание |

31,3 |

31,8 |

31,8 |

31,3 |

0,0 |

29,3 |

28,4 |

25,9 |

24,8 |

-4,5 |

|

Чтение или скачивание онлайн-газет или журналов, электронных книг |

23,3 |

24,2 |

28,0 |

25,9 |

2,6 |

12,5 |

13,9 |

14,1 |

12,5 |

0,0 |

|

Общение с помощью систем мгновенного обмена сообщениями (чаты, ICQ, QIP и др.) |

13,8 |

15,8 |

21,9 |

22,7 |

8,9 |

8,2 |

9,9 |

14,3 |

13,4 |

5,2 |

|

Продажа/покупка товаров и услуг (в том числе с помощью сайтов-аукционов) |

17,1 |

19,5 |

21,1 |

27,8 |

10,7 |

8,5 |

9,9 |

10,9 |

14,7 |

6,2 |

|

Поиск информации об объектах культурного наследия и культурных мероприятиях, прохождение виртуальных туров по музеям и галереям и др. |

12,6 |

14,0 |

16,7 |

16,1 |

3,5 |

5,4 |

5,9 |

6,4 |

5,9 |

0,5 |

|

Поиск информации об образовании, курсах обучения, тренингах и т. п. |

9,3 |

9,6 |

12,7 |

9,8 |

0,5 |

7,1 |

6,8 |

8,4 |

5,3 |

-1,8 |

|

Поиск вакансий |

9,3 |

8,9 |

10,5 |

7,7 |

-1,6 |

7,6 |

8,1 |

10,3 |

8,2 |

0,6 |

|

Скачивание программного обеспечения (кроме компьютерных игр) |

10,0 |

9,4 |

10,3 |

7,7 |

-2,3 |

7,3 |

5,7 |

5,9 |

4 |

-3,3 |

|

Дистанционное обучение |

3,1 |

3,0 |

3,9 |

3,5 |

0,4 |

2,1 |

1,8 |

2,2 |

1,9 |

-0,2 |

|

Участие в онлайн-голосованиях или консультациях по общественным и политическим проблемам |

3,8 |

3,1 |

3,7 |

3,5 |

-0,3 |

1,3 |

1,5 |

1,9 |

2,1 |

0,8 |

|

Публикация мнений по общественным и политическим проблемам через веб-сайты, участие в форумах |

2,5 |

2,3 |

3,3 |

2,2 |

-0,3 |

1,2 |

1,2 |

1,5 |

1 |

-0,2 |

|

Участие в профессиональных сетях (например, Linkedin, Xing, E-xecutive.ru и т. д.) |

3,1 |

3,3 |

2,8 |

2,3 |

-0,8 |

1,8 |

1,3 |

1,5 |

1,4 |

-0,4 |

Таблица 4. Навыки работы населения на персональном компьютере в городской и сельской местности, % от общей численности населения, использующего персональный компьютер

|

Навык* |

Городское население |

Темп прироста, п. п. |

Сельское население |

Темп прироста, п. п. |

||||||

|

2015 |

2016 |

2017 |

2018 |

2015 |

2016 |

2017 |

2018 |

|||

|

Работа с текстовым редактором |

55,4 |

58,6 |

62,4 |

59,9 |

4,5 |

45,7 |

45,5 |

48,9 |

46,3 |

0,6 |

|

Передача файлов между компьютером и периферийными устройствами (цифровой камерой, плеером, мобильным телефоном) |

40,2 |

40,8 |

41,2 |

46,0 |

5,8 |

29,2 |

32,5 |

31,9 |

33,1 |

3,9 |

|

Использование программ для редактирования фото-, видео- и аудиофайлов |

40,2 |

29,6 |

30,1 |

30,5 |

-9,7 |

26,5 |

26,2 |

26,9 |

25,5 |

-1,0 |

|

Работа с электронными таблицами |

32,2 |

33,3 |

35,2 |

31,3 |

-0,9 |

21,1 |

21,4 |

22,2 |

20,2 |

-0,9 |

|

Подключение и установка новых устройств |

12,5 |

13,0 |

15,1 |

15,2 |

2,7 |

7,5 |

8,2 |

9,5 |

8,0 |

0,5 |

|

Создание электронных презентаций с использованием специальных программ |

11,1 |

12,1 |

13,8 |

11,8 |

0,7 |

8,3 |

8,9 |

10,2 |

9,7 |

1,4 |

|

Изменение параметров или настроек конфигурации программного обеспечения |

5,0 |

4,3 |

5,4 |

4,3 |

-0,7 |

3,0 |

2,0 |

2,8 |

1,9 |

-1,1 |

|

Установка новой или переустановка операционной системы |

4,2 |

4,0 |

4,7 |

4,1 |

-0,1 |

2,6 |

2,4 |

3,0 |

2,2 |

-0,4 |

|

Самостоятельное написание программного обеспечения с использованием языков программирования |

1,5 |

1,6 |

1,9 |

1,7 |

0,2 |

0,7 |

0,6 |

0,8 |

0,8 |

0,1 |

* Часть навыков исключена из таблицы, т. к. данные по ним опубликованы только за один год наблюдения. В тексте приведен анализ.

Безусловно, открытым остается вопрос, актуальны ли выявленные различия в переделах одного региона. В дальнейшем предполагается провести более углубленное изучение факторов включения населения в цифровую среду на примере Вологодской области с учетом ее внутрирегиональных особенностей. Представляется возможным проверить, каким сценариям подчиняется цифровое развитие различных территорий (города, муниципальные районы), а также более подробно изучить социальнодемографические, социально-культурные особенности использования людьми цифровых услуг, в сравнении с местом их проживания и работы, оценить неравенство в наличии и эффективном использовании цифровых навыков. Данная работа воз-

можна при использовании социологических методов исследования.

Полученные результаты исследования основаны на систематизации, анализе аспектов цифрового развития российских регионов, анализ отечественных и зарубежных публикаций по данной проблематике, а также рассмотрении субъективных характеристик включенности в цифровую среду населения в зависимости от места его проживания, следовательно, обладают научной новизной и могут найти практическое применение. Выводы работы могут быть полезны исследователям и дать основания для совершенствования политики управления цифровым развитием территорий, в том числе в рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика РФ».

Список литературы Поселенческий аспект цифрового неравенства в современной России

- Кравченко Н.А., Кузнецова С.А., Иванова А.И. Факторы, результаты и перспективы развития цифровой экономики на региональном уровне // Мир экономики и управления. 2017. Т. 17. № 4. С. 168-178.

- Бабанов В.Н. Факторы и проблемы развития цифровой экономики в России // Изв. Тульск. гос. ун-та. Экон. и юрид. науки. 2017. № 2. С. 255-261.

- Силин Я., Анимица Е.Г. Контуры формирования цифровой экономики в России. Journal of new economy. 2018. № 3. URL: http://jne.usue.ru/images/download/77/3.pdf (дата обращения 10.05.2020).

- Дубинина М.Г. Неравномерность развития цифровой экономики в федеральных округах Российской Федерации // Управление наукой и наукометрия. 2019. Т. 14. № 3. С. 25-36. DOI: 10.33873/2686-6706.2019.14-3.368-399

- Грошев И.В., Краснослободцев А.А. Цифровизация и креативность российских регионов // Социол. исслед. 2020. № 5. С. 66-88.

- Banerjee A., Duflo E., Imbert C., Mathew S., Pande R. E-governance, Accountability, and Leakage in Public Programs. In: Experimental Evidence from a Financial Management Reform in India. NBER Working Paper No. 22803. Available at: https://www.nber.org/papers/w22803.pdf (accessed 11.05.2020).

- Bannerjee А., Banerji R., Berry J., Duflo E., Kannan H., Mukherji S., Shotland M., Walton M. From Proof of Concept to Scalable Policies: Challenges and Solutions, with an Application. Journal of Eco-nomicPerspectives, 2017, vol. 31, no. 4, pp. 73-102. DOI: 10.1257/jep.31.4.73

- Pohjola M. The Adoption and Diffusion of ICT across Countries: Patterns and Determinants. The New Economy Handbook. San Diego: Academic Press, 2003. Pp. 77-100.

- Billon M., Marco R., Lera-Lopez F. Disparities in ICT Adoption: a Multidimensional Approach to Study the Cross-country Digital Divide. Telecommunications Policy, 2009, vol. 33, рp. 596-610. DOI: 10.1016/j.telpol.2009.08.006

- Dudek H. Determinants of Access to the Internet in Households - Probit Model Analysis. Polish Association for Knowledge Management. Series: Studies & Proceedings, 2007, no. 11, pp. 51-56.

- Townsend L., Wallace C., Fairhurst G. Stuck Out Here: The Critical Role of Broadband for Remote Rural Places. Remote Rural Places, 2015, vol. 131. Available at: https://doi.org/10.1080/ 14702541.2014.978807 (accessed 20.05.2020).

- Александров И.Н., Федорова М.Ю. Инструменты цифровой экономики в стратегическом планировании развития сельского туризма как инструменты развития региональной экономики // Цифровая экономика в социально-экономическом развитии России: сб. науч. тр. по итогам Всерос. науч.-практ. конф. молодых ученых С.-Петерб. гос. экон. ун-та. СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2018. С. 17-22.

- Медведев В.А. Перед вызовами постиндустриализма: взгляд на прошлое, настоящее и будущее экономики России // Вопросы экономики. 2004. № 4. С. 156-157. URL: https://doi.org/10.32609/0042-8736-2004-4-156-157 (дата обращения 29.05.2020).

- Архипова М.Ю., Сиротин В.П. Региональные аспекты развития информационно-коммуникационных и цифровых технологий в России // Экономика региона. 2019. Т. 15. Вып. 3. С. 670-683.

- Александров И.Н., Федорова М.Ю. Влияние цифровой экономики на саморазвитие сельских территорий (на примере регионов Северо-Западного федерального округа России) // Проблемы современной экономики. 2019. № 3 (71). С. 246-250.

- Калачикова О.Н., Груздева М.А. Социокультурные характеристики сельского населения // Социальное пространство. 2016. № 4 (6). URL: http://socialarea-journal.ru/article/2013 (дата обращения 07.05.2020).