Поселение гончаров Бабиш-Мулла 7 в низовьях Сырдарьи (раскопки 2015 года)

Автор: Болелов С.Б., Утубаев Ж.Р.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 248, 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье публикуются предварительные результаты первых раскопок на поселении Бабиш-Мулла 7, на территории древней дельты Сырдарьи, где во второй половине I тыс. до н. э. была распространена земледельческая Чирикрабатская археологическая культура. Бабиш-Мулла 7 - крупный производственный гончарный центр III-II вв. до н. э., снабжавший керамикой население крупного земледельческого оазиса. на поселении открыты двухъярусные керамические обжигательные горны оригинальной конструкции, которые не имеют аналогий на территории Средней Азии в последней трети I тыс. до н. э. рядом с горнами раскопаны производственные помещения, в которых изготавливалась посуда.

Ревнеземледельческая культура, поселение, производственный центр, двухъярусный обжигательный керамический горн, керамика, гончарнаямастерская

Короткий адрес: https://sciup.org/143163943

IDR: 143163943

Текст научной статьи Поселение гончаров Бабиш-Мулла 7 в низовьях Сырдарьи (раскопки 2015 года)

В 2015 г. силами Чирик-Рабатской археологической экспедиции были начаты комплексные археологические исследования крупного оазиса в среднем течении Жаныдарьи, который был открыт и обследован Хорезмской археолого-этнографической экспедицией в конце 40-х гг. (Толстов, 1962. С. 154–156; Толстов и др., 1963. С. 58–67). Оазис, возникший между двумя боковыми руслами древней реки, представляет собой комплекс сельских поселений, протянувшийся на 40 км в широтном направлении и на 15–20 км – в меридиональном. Центром оазиса является укрепленное городище Бабиш-Мулла с квадратной цитаделью размерами 100 × 100 м. Основной магистральный канал, снабжавший водой все поселения, брал свое начало из древнего русла в 6 км к югу от городища. На некоторых поселениях, базировавшихся на боковых ответвлениях магистрального канала и периферийных руслах-старицах, отмечены следы ремесленных производств – гончарного, бронзолитейного, кузнечного (Толстов, 1962. С. 156; Андрианов, 1969. С. 194–198).

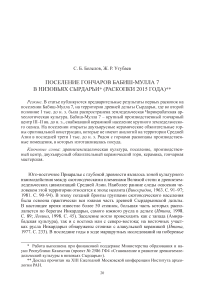

Основным объектом исследования в 2015 г. стало поселение Бабиш-Мулла 7, расположенное на восточном берегу сухого русла Жаныдарьи, в 5 км к юго-востоку от городища Бабиш-Мулла 1 (44°23′19″ С и 63°09ʹ17″ Ю). Общая площадь поселения приблизительно 1,6 га – 450 × 350 м. Во всяком случае, именно на этой площади отмечены следы построек и хорошо видимые на поверхности современного такыра развалы обжигательных горнов (рис. 1, А ). С запада к поселению был подведен канал-водохранилище шириной 15 м. Береговые отвалы до сих пор отчетливо прослеживаются на поверхности такыра (рис. 1, Б ).

Максимальная концентрация предполагаемых построек и развалов горнов фиксируется в южной части поселения. Именно сюда был подведен канал-водохранилище. Обжигательные горны, которые на поверхности четко прослеживаются в виде развала керамического шлака и печины, располагались как отдельно, на некотором удалении от предполагаемых построек, так и рядом с ними. Всего в настоящее время в результате визуального обследования поселения выявлено 11 обжигательных горнов, но, несомненно, их было больше. В южной части поселения, на уровне современной дневной поверхности, также в результате визуального обследования поселения зафиксировано 7 предполагаемых построек, которые могут быть как небольшими жилыми домами, так и мастерскими (рис. 1, А ). На поверхности они определяются обширными скоплениями керамики, в некоторых случаях, также на поверхности, видны контуры стен из сырцового кирпича. Надо полагать, постройки сильно размыты, но, судя по скоплению керамики и характеру и цвету грунта на уровне поверхности такыра, можно предполагать наличие культурного слоя на объектах.

В северо-западной части поселения на берегу сухого русла (расстояние до берега 50–60 м) обнаружена довольно крупная усадьба. На поверхности четко видны контуры стен помещений, сложенных из прямоугольного сырцового кирпича.

В ходе работ на поселении полностью раскопан один обжигательный горн № 1; еще два горна – № 2 и № 3 – и производственные помещения рядом с ними вскрыты частично. Кроме того, раскопано три помещения в усадьбе. В данной статье мы подробно остановимся на керамических обжигательных горнах.

Все раскопанные на поселении горны были прямоугольными в плане и относятся к типу двухъярусных с прямым вертикальным ходом горячих газов.

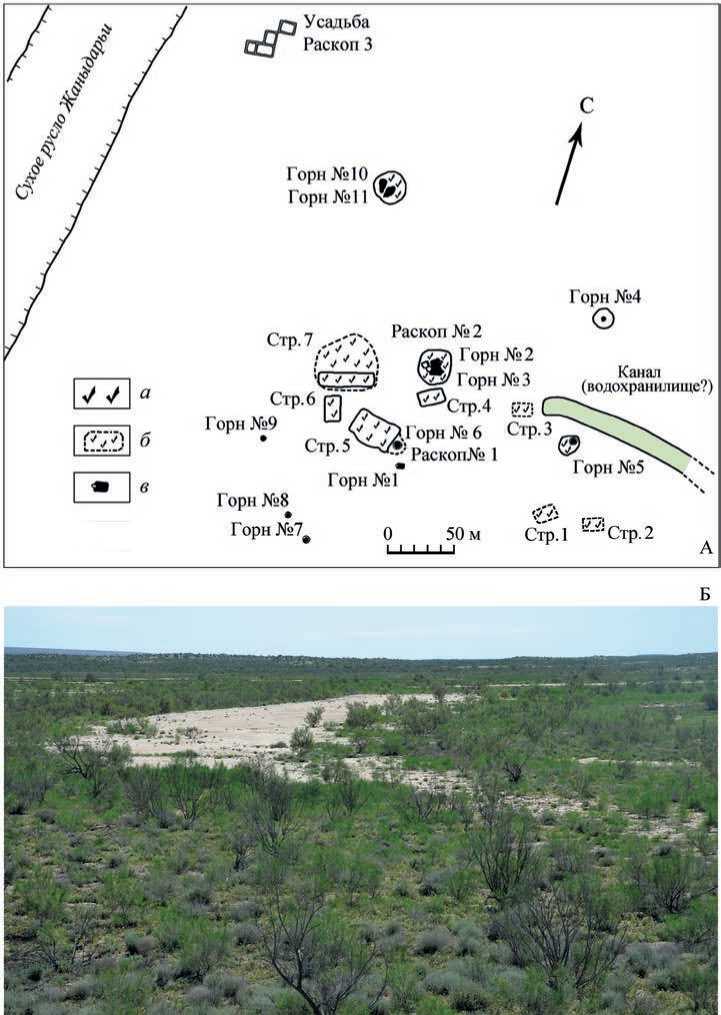

Горн № 1 раскопан полностью. После снятия верхнего слоя, который представлял собой рыхлую супесь с высоким содержанием золы, большого количества кусков обожженной глины и керамического шлака, были выявлены контуры прямоугольного в плане керамического обжигательного горна, который ориентирован по линии ССВ – ЮЮЗ. Вход в топочную камеру был с ЮЮЗ. Направление входа в обжигательную камеру определить в настоящее время невозможно. Сохранился, да и то не полностью, под обжигательной камеры с продухами (рис. 2, А, I ). Размеры камеры определяются лишь приблизительно по крайним продухам. Площадь была, как можно предполагать, немногим менее 10 кв. м – 3,6 × 2,7 м. Под обжигательной камеры, верхний уровень которого зафиксирован

Рис. 1. Поселение Бабиш-Мулла 7

А – план-схема поселения; Б – канал-водохранилище. Вид с юго-запада а – компактные россыпи керамики; б – границы усадеб с россыпями керамики; в – керамические обжигательные горны на отметках -5 – -12 от реперной точки1, представляет собой плотную сильно прокаленную поверхность желто-краcно-оранжевого цвета. На поверхности пода четко прослеживаются округлые в плане продухи, которыми заканчиваются жаропроводящие каналы, устроенные в перекрытии топочной камеры. Диаметр продухов в верхней части, на выходе в обжигательную камеру – 8–12 см. Как можно предполагать, они располагались в площади обжигательной камеры в четыре ряда. На уровне пода расчищено 16 продухов, но так как часть перекрытия топочной камеры обвалилась, можно предполагать, что их было больше, не менее 20 (рис. 2, А, I).

Топочная камера расчищена полностью. Дно ее зафиксировано на отметках -132 – 127 от реперной точки. Она была почти овальная в плане, при этом часть, обращенная к входу, была несколько уже, чем ССВ-часть сооружения. Длина топочной камеры – 3,5 м, ширина в южной части – 0,9 м, в северной части – 1,2 м. В ходе раскопок удалось достоверно установить, что крайние жаропроводящие каналы, расположенные по периметру топочной камеры, выходили из топки под углом по отношению к ее вертикальной оси. Таким образом, увеличивалась площадь обжигательной камеры.

Вход в топочную камеру, который с полным основанием можно назвать лазом, был с юга. Это овальная в плане яма (1 × 0,64 м) в пахсовом массиве, которая почти вертикально опущена до уровня топочной камеры. Дно ее зафиксировано на отметке -142 от реперной точки.

Непосредственно на уровне пода топочной камеры залегает тонкий слой золы и пепла серого цвета – не более 10 см. Выше идет слой пылевидной супеси серого цвета с высоким содержанием золы и крупными кусками керамического шлака. Толщина этого слоя – 30–35 см. Он, в свою очередь, был перекрыт натечными глинисто-супесчаными наслоениями толщиной 25–30 см. Выше идет слой комковатой супеси серого цвета с кусками обожженной глины и керамического шлака. Толщина этого слоя – 55–60 см. В верхней части топочной камеры, непосредственно под сохранившимися участками свода, отмечены линзы чистого надувного лесса толщиной до 20 см (рис. 2, А, III ).

Стены топочной камеры шириной 0,7–0,8 м были построены из плотной пахсы. Нижняя часть топки немного была заглублена на 30–45 см от уровня древнего такыра, который в северо-западной части раскопа зафиксирован на отметках -100 – -107 от уровня реперной точки (рис. 2, А, III ). Таким образом, установлено, что топка горна № 1 возвышалась над древней дневной поверхностью по крайней мере на 1 м. Способ перекрытия топочной камеры остается неясным. Можно с уверенностью говорить, что свода здесь не было; ни одного сырцового кирпича в процессе раскопок не обнаружено. Можно предполагать, что оно было плоским, на деревянном каркасе, который не сохранился. Об этом можно только догадываться, так как в пахсовых стенах с внешней стороны обнаружены округлые в поперечном сечении отверстия диаметром 7–8 см. Возможно, это следы от горизонтальных жердей. Если это действительно так, то перекрытие топочной камеры можно реконструировать следующим образом.

Рис. 2. Бабиш-Мулла 7. Горн № 1

А – план и разрез горна; Б – горн № 1. Общий вид с юга

На стены топки укладывались деревянные жерди каркаса, которые переплетались прутьями. Затем эта конструкция тщательно обмазывалась толстым слоем глины с обеих сторон. В процессе эксплуатации горна глина обжигалась до состояния обожженного кирпича, а прутья и жерди выгорали. Аналогичный прием, применявшийся при сооружении перекрытия топки, зафиксирован в одном из горнов конца V – IV в. до н. э. на поселении Саратепа 2, в окрестностях Самарканда, где в плоском перекрытии выявлены следы деревянной арматуры ( Иваницкий , 1992. С. 23).

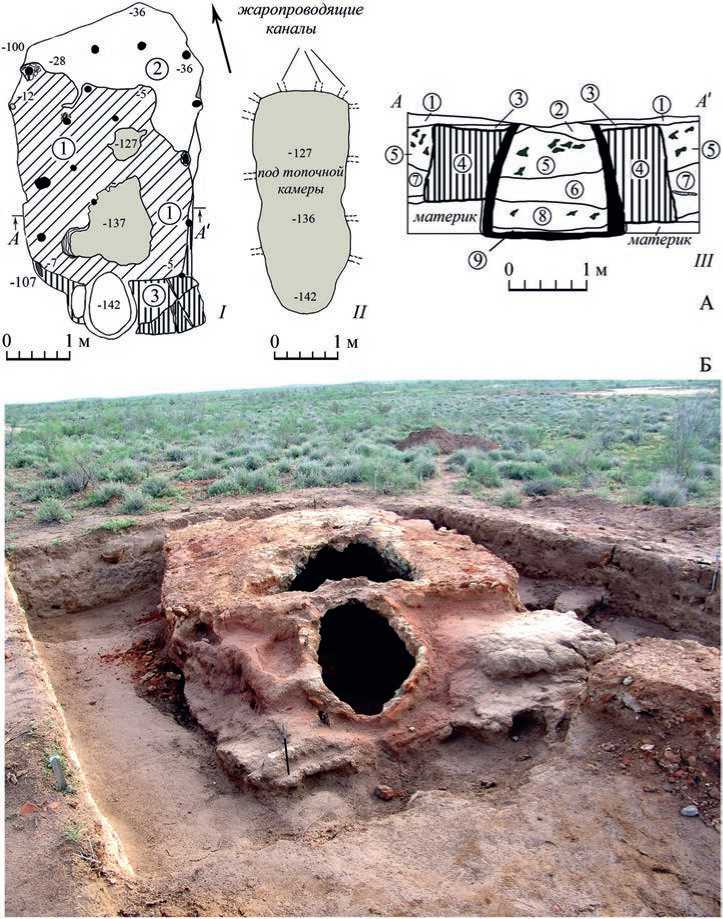

Остатки горнов № 2 и № 3 обнаружены на холме диаметром не более 40 м, возвышающемся на 1–1,5 м над поверхностью современного такыра. После снятия верхнего слоя надувного лесса, насыщенного кусками керамического шлака, обожженной глины и фрагментами керамики, в том числе бракованной, были расчищены поверхности пода обжигательной камеры двух керамических обжигательных горнов2.

Горн № 2 расположен в северо-западной части раскопа. Сохранилась часть пода овальной в плане обжигательной камеры – 2 × 2,1 м. Уровень пода зафиксирован на отметках +70 – +68 от реперной точки. Это довольно плотная, хорошо обожженная поверхность красно-оранжевого цвета. Камера ориентирована почти строго по линии ЮС. Вход в нее, шириной 60 см, был с северной стороны (рис. 3, А ). На участке сохранившегося пода обжигательной камеры выявлены округлые в плане продухи диаметром 7–10 см, через которые горячие газы проходили в камеру обжига. Судя по расположению сохранившихся продухов, они располагались по периметру обжигательной камеры. В центральной части были два параллельных ряда, ориентированных по длинной оси горна. Обращает на себя внимание отдельно расположенный продух в пределах входа в камеру (рис. 3, А ).

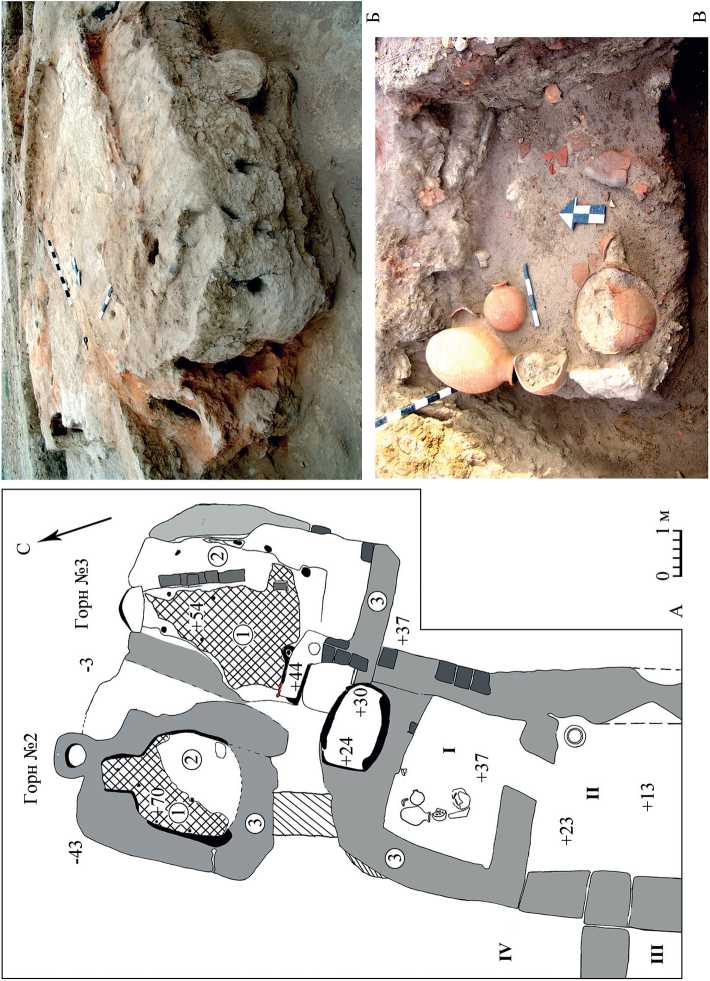

Стены топочной камеры шириной 0,7–0,8 м сложены из плотной пахсы серого цвета на древнем уровне, который в виде хорошо утоптанной поверхности зафиксирован на отметках -3 – -43 от репера. Вход в топочную камеру в виде вертикального лаза, округлого в плане, диаметром 40–50 см был расчищен в северной части горна (рис. 3, А ). Топочная камера пока не вскрыта, по этой причине мы ничего не можем сказать по поводу способа ее перекрытия. Обращают на себя внимание округлые в плане горизонтальные отверстия в стенах топочной камеры диаметром не более 10 см, которые были расчищены в наиболее сохранившейся западной стене топки (рис. 3, Б ). Аналогичные отверстия были обнаружены и в горне № 1. Возможно, это остатки деревянной арматуры плоского перекрытия.

Горн № 3 расположен к востоку от горна № 2, практически вплотную к нему. По всей видимости, их разделяла пахсовая стена шириной не менее 0,7 м (рис. 3, А ). Участки пода обжигательной камеры этого горна в виде плотной, хорошо обожженной поверхности красно-оранжевого цвета зафиксированы на отметках +54 – +53 от реперной точки. Судя по сохранившимся участкам пода, горн был прямоугольной или близкой к прямоугольнику формы – 3,8 × 3 м. Таким

Рис. 3. Бабиш-Мулла 7. Горны № 2, 3. Раскоп № 2

А – раскоп № 2. План; Б – горн № 2. Вид с северо-запада; В – мастерская, помещение I. Вид с юга образом, можно предполагать, что площадь ее была около 12 кв. м. Горн ориентирован по линии ЮС. На сохранившихся участках пода открыты округлые в плане продухи диаметром 10–20 см, которыми жаропроводящие каналы открывались в топочную камеру. Можно предполагать, что продухи располагались тремя параллельными рядами, ориентированными по длинной оси горна (рис. 3, А), но, возможно, их было четыре. Таким образом, всего продухов могло быть 16. Вход в топочную камеру в виде вертикального, овального в плане лаза (0,9 × 0,44 м) открыт в северной части горна. Топочная камера пока не раскопана, по этой причине мы не можем уверенно говорить о способе ее перекрытия. В восточной части горна, немного ниже уровня пода обжигательной камеры (+33 от реперной точки), расчищен ряд прямоугольных сырцовых кирпичей размерами 44 × 24 × 12 см; 52 × 24 × 10 см; 50 × 24 × 12 см, которые обожжены до красно-оранжевого цвета (рис. 3, А). При этом следует отметить, что изначально это были обыкновенные сырцовые кирпичи, и обожжены они были в процессе эксплуатации горна. В восточной части горна, в разрезе, четко фиксируется, что по крайней мере часть пода обжигательной камеры представляла собой выкладку из сырцовых кирпичей, которые были обожжены в процессе эксплуатации горна. Таким образом, нельзя исключать того, что топка могла быть перекрыта и сводом из сырцового кирпича (?). При этом точно установлено, что нижняя часть топочной камеры горна № 3, сохранившаяся на высоту 0,7–0,8 м, была сложена из плотной пахсы.

К югу от горнов № 2 и № 3 частично раскопаны помещения, где, по всей видимости, была гончарная мастерская.

Помещение I расчищено полностью. Оно было прямоугольным в плане, размерами 2,8–3 × 2–2,20 м, ориентировано по линии ЮЗ – СВ. Вход шириной 0,8 м был с юга. Стены шириной 0,8 – 1,1 м, которые целиком были сложены из крупных пахсовых блоков размерами 0,7 × 0,9–1 м, сохранились на высоту 0,7–0,9 м. Уровень пола внутри помещения зафиксирован на отметках +21 – +28 от условного репера (рис. 3, А ). Заполнение его практически целиком состояло из рыхлой комковатой супеси с достаточно высоким содержанием золы. В верхней части заполнения слой насыщен кусками керамического шлака и обожженной глины. В северо-восточной части помещения, практически на уровне пола обнаружено скопление керамических сосудов. Среди них два целых – вьючная фляга и крупный кувшиновидный сосуд без ручки. Здесь же найдена нижняя часть крупного сосуда, заполненная кусками необожженной пластичной глины, среди которой попадаются фрагменты сформованных, но необожженных сосудов, по большей части венчики и фрагменты верхних частей кувшинов (рис. 3, В ).

К югу от помещения I вскрыта часть еще одного помещения – II, которое соединялось проходом с первым помещением (рис. 3, А). Видимо, оно также было прямоугольным в плане, шириной 3–3,3 м. Часть помещения вскрыта до уровня пола, который зафиксирован на уровне +13 – +17 от условного репера. Заполнение практически полностью состояло из рыхлой пылевидной супеси серо-коричневого цвета с содержанием золы и кусков керамического шлака. В северозападном углу помещения II in situ обнаружен хум, вкопанный по горловину в материк (рис. 3, А). На расстоянии 1 м от хума, в центре помещения на уровне пола найден фрагмент зернотерки, может быть, жернова, одна плоскость которой была хорошо заглажена, почти отполирована, в процессе эксплуатации. Стены второго помещения также сложены из крупных пахсовых блоков тех размеров, что и стены помещения I. К западу от помещений I и II было еще два помещения – III и IV, однако в пределах раскопа открыты только их восточные части. Установлена ширина пахсовой стены шириной 1 м, которая была приставлена под прямым углом к западной стене помещения II и разделяла помещения III и IV. К востоку от помещений I и II открыта часть (западная) еще одного большого помещения или двора, размеры которого пока не установлены (рис. 3, А). По крайней мере часть западной стены, а также северная стена этого помещения были сложены из прямоугольного кирпича обычных для поселения Бабиш-Мулла 7 размеров: 50–52 × 28–34 × 8–10 см. Таким образом, установлено, что восточные стены помещений I и II были не целиком пахсовые, но здесь применялись приемы комбинированной кладки. Уровень пола помещения или двора зафиксирован на отметках +37 – +40 от условного репера. Примечательно, что северная стена этого помещения практически вплотную приставлена к южной стене горна № 2, таким образом, обжигательные горны отделялись от предполагаемой мастерской.

Основную часть археологической коллекции, полученной в ходе раскопок, составляет керамика. В комплексе значительно преобладает посуда, изготовленная на гончарном круге. Лепная керамика представлена в основном немногочисленными фрагментами крупных горшков и котлов. В группе круговой керамики обращают на себя внимание формы столовой посуды, сформованные в подражание эллинистическим образцам, что в целом характеризует керамику Бабиш-Муллинского оазиса ( Толстов , 1962. С. 171. Рис. 96; Вайнберг, Левина , 1993. С. 73–75). Наличие в комплексе сосудов, находящих себе прототипы в комплексах эллинистического времени в южных областях Средней Азии, прежде всего в Согде и в Бактрии, дает основание датировать керамику Бабиш-Мулла 7 не ранее начала III в. до н. э., то есть производственный центр функционировал на заключительном этапе развития чирик-рабатской археологической культуры – III–II вв. до н. э. 3

Раскопки поселения Бабиш-Мулла 7 только начались, но сейчас можно с уверенностью говорить, что это был довольно крупный производственный центр, который удовлетворял потребности населения оазиса в керамике. Предварительный анализ состава керамических форм в комплексах дает некоторые основания говорить о специализации различных горнов. В комплексе керамики, полученной в процессе раскопок горна № 1, значительно преобладают крупные кувшиновидные сосуды без ручки, которые в Южном Приаралье использовались как транспортная тара (Калалы-гыр 2… С. 108–109). Среди керамики, найденной в ходе раскопок горнов № 2, 3, также представлены фрагменты тарной посуды, но здесь найдено сравнительно большое количество столовой керамики, в основном открытых форм.

В Южном Приаралье, прежде всего в Хорезме, известно некоторое количество производственных гончарных центров. По объему производства они вполне сопоставимы с поселением Бабиш-Мулла 7. Однако в Хорезме это были сезонные производства (Болелов, 2013а. С. 35–37), тогда как Бабиш-Мулла 7 было постоянным поселением. Об этом красноречиво свидетельствуют остатки построек и довольно крупная усадьба в северной его части. Кроме того, необходимо отметить мастерскую, расположенную рядом с горнами № 2, 3, в которой можно было работать круглый год. На территории Южного Приаралья это второй случай, когда здание мастерской располагалось в непосредственной близости от обжигательного горна. На поселении Хумбузтепа в южном Хорезме, которое также являлось крупным производственным центром, открыт обжигательный горн и часть мастерской рядом с ним, которые датируются не позднее конца VI в. до н. э. Так же как и в мастерской на Бабиш-Мулла 7, на Хумбузтепа найдены хумы с кусками пластичной производственной глины и фрагментами сформованных, но необожженных сосудов (Болелов, 2013б. С. 81).

Несколько подробней следует остановиться на конструкции обжигательных горнов, открытых на поселении. Это не первые обжиговые устройства, открытые на поселениях чирик-рабатской культуры. При раскопках городища Бабиш-Мулла в начале 60-х гг. ХХ в. были обнаружены прямоугольные в плане двухъярусные обжигательные горны, которые были «врезаны» в стены здания предыдущего периода. Топочная камера шириной 0,6 м и длиной 2 м была обложена поставленными на ребро сырцовыми кирпичами. Перекрытие топки было образовано поставленными наклонно сырцовыми кирпичами (Воробьева, 1961. С. 171; Вайнберг, Левина, 1993. С. 24). Отличие горнов, открытых на городище, от горнов, раскопанных на поселении Бабиш-Мулла 7, помимо небольших размеров и способа перекрытия топочной камеры, состоит еще и в том, что их топка была полностью заглублена ниже древнего уровня. Прямоугольные в плане горны, которые датируются последней третью I тыс. до н. э., неизвестны не только на территории Южного Приаралья, но и всей Средней Азии. Единственная историко-культурная область на Среднем Востоке, где в эпоху античности использовалась прямоугольная двухъярусная конструкция, – это Бактрия. Здесь прямоугольные обжигательные горны со сводчатым перекрытием топочной камеры появляются не ранее рубежа н. э., а до этого времени на территории области, так же как и во всей Средней Азии, были только округлые двухъярусные обжигательные горны (Болелов, 2010. С. 27). При этом следует заметить, что и у прямоугольных и у округлых в плане горнов камера была полностью заглублена ниже уровня древней поверхности. Горны, раскопанные на Бабиш-Мулла 7, являются уникальными по двум причинам. Во-первых, они, так же как и на городище Бабиш-Мулла, были прямоугольными или близкими к прямоугольным в плане. Во-вторых, топочная камера, в отличие от всех остальных среднеазиатских горнов III–II вв. до н. э., была построена из пахсы практически на уровне древней дневной поверхности. Не вызывает сомнения тот факт, что прямоугольные двухъярусные обжигательные горны появляются в низовьях Сырдарьи уже как готовая, полностью сформировавшаяся конструкция, причем привнесенная извне. Во всяком случае, специальных устройств для высокотемпературного обжига керамики, которые можно было бы датировать до III в. до н. э., в низовьях Сырдарьи пока не обнаружено. Вся местная керамика сакского периода лепная и была обожжена в костре. На одной из усадеб на поселении Баланды обнаружено прямоугольное в плане теплотехническое устройство, в котором предположительно могла обжигаться глиняная посуда, однако конструкция его остается неясной из-за плохой сохранности (Курманку-лов, Утубаев, 2013. С. 113–115).

Единственной, но отнюдь не прямой и весьма отдаленной территориально аналогией горнам Бабиш-Мулла 7 являются специальные обжиговые устройства, раскопанные в Западном Прикаспии, на территории Кавказской Албании. Они представляли собой двухъярусное прямоугольное в плане сооружение из сырцовых кирпичей. Топочная камера перекрывалась сводом, опиравшимся на прямоугольные выступы на стенках топки. Здесь следует заметить, что стены топочной камеры, независимо от того, сооружалась ли она в специально вырытом котловане или была немного заглублена в грунт, всегда строились из сырцовых кирпичей или пахсы. Самые ранние из этих горнов (Мингечаур) датируются III–II вв. до н. э. ( Ионе , 1949. С. 42–52). Такая конструкция обжигательных горнов практически без изменений существовала и в более позднее время ( Халилов , 1965. С. 157–159).

В последней трети I тыс. до н. э. функционировал водный путь по Узбою, который через Каспий связывал Хорезм и области западного и юго-западного Прикаспия ( Болелов , 2005. С. 229–232). В это же время функционировал торговый сухопутный путь из Хорезма в область древней дельты Сырдарьи. Об этом свидетельствуют находки импортных не только хорезмийских вещей, но и предметов из Северного Причерноморья и Закавказья на памятниках Чирикрабат-ской культуры ( Болелов , 2015. С. 24–25). Учитывая это обстоятельство в качестве предварительной рабочей гипотезы, можно предположить, что по этим торговым путям импортировались не только предметы роскоши, но и новые прогрессивные технологии и идеи. Возможно, именно с этим связано появление не позднее начала III в. до н. э. далеко на Востоке, в низовьях Сырдарьи, совершенно новой производственной конструкции – двухъярусного прямоугольного обжигательного горна с прямым вертикальным движением горячих газов.

Халилов Дж. А. , 1965. Археологические памятники I тыс. у села Худжбала в Азербайджанской ССР // СА. № 3. С. 154–162.

Список литературы Поселение гончаров Бабиш-Мулла 7 в низовьях Сырдарьи (раскопки 2015 года)

- Андрианов Б. В., 1969. Древние оросительные системы Приаралья. М.: Наука. 253 с.

- Андрианов Б. В., 1991. Из истории орошения в бассейне Аральского моря//Аральский кризис/Ред.: Б. В. Андрианов и др. М.: ИЭА РАН С. 101-122.

- Болелов С. Б., 2005. К вопросу о южных и юго-западных связях Хорезма во второй половине I тыс. до н. э. по археологическим данным (древнехорезмийский археологический комплекс)//Центральная Азия. Источники. История. Культура/Отв. ред.: Е. В. Антонова, Т. К. Мкртычев. М.: Восточная литература. С. 215-234.

- Болелов С. Б., 2010. Гончарные производства Бактрии античного периода//Древние цивилизации на древнем Востоке. М.: ГМВ. С. 26-28.

- Болелов С. Б., 2013а. Ремесло Древнего Хорезма на ранних этапах развития государственности//Согдийцы, их предшественники современники и наследники/Отв. ред.: П. Б. Лурье, А. И. Торгоев. СПб.: Изд-во ГЭ. С. 29-44. (Труды ГЭ; LXII.)

- Болелов С. Б., 2013б. Ремесло древнего Хорезма по археологическим данным. Этапы становления//РА. № 2. С. 77-86.

- Болелов С. Б., 2015. Древний Хорезм на перекрестке торговых путей во второй половине I тыс. до н. э.//Вестник истории литературы искусства/ОИФН РАН. Т. X. М.: Собрание. С. 7-33.

- Вайнберг Б. И., 1999. Этногеография Турана в древности. М.: Восточная литература. 359 с.

- Вайнберг Б. И., Левина Л. М., 1992. Чирикрабатская культура в низовьях Сырдарьи//Степная полоса Азиатской части СССР в скифо-сарматское время/Отв. ред. М. Г. Мошкова. М.: Наука. С. 47-60. (Археология СССР.)

- Вайнберг Б. И., Левина Л. М., 1993. Чирикрабатская культура. М.: ИЭА РАН. 178 с. (Низовья Сырдарьи в древности; вып. 1.)

- Виноградов А. В., 1963. Новые материалы для изучения кельтеминарской культуры//Материалы Хорезмской экспедиции. Вып. 6: Полевые исследования Хорезмской экспедиции в 1958-1961 гг. Ч. 1/Отв. ред.: С. П. Толстов, А. В. Виноградов. М.: Изд-во АН СССР. С. 91-102.

- Виноградов А. В., 1981. Древние охотники и рыболовы среднеазиатского междуречья. М.: Наука. 172 с. (Труды ХАЭЭ; т. XIII.)

- Вишневская О. А., 1973. Культура сакских племен низовьев Сырдарьи. М.: Наука. 159 с. (Труды ХАЭЭ; т. VII.)

- Воробьева М. Г., 1961. Опыт картографирования гончарных печей для историко-этнографического атласа Средней Азии и Казахстана//Материалы к историко-этнографическому атласу Средней Азии и Казахстана/Отв. ред. Т. А. Жданко. М.; Л.: Изд-во АН СССР. С. 147-179. (Труды ИЭ АН СССР. Новая серия; т. XLVIII.)

- Иваницкий И. Д., 1992. Саратепе-2 -поселение керамистов середины I тыс. до н. э. под Самаркандом//ИМКУ. Вып. 26. Ташкент: Фан. С. 22-40.

- Ионе Г. И., 1949. Гончарные печи древнего Мингечаура//КСИИМК. Вып. XXIV. С. 42-54.

- Итина М. А., 1977. История степных племен южного Приаралья. М.: Наука. 237 с. (Труды ХАЭЭ; т. X.)

- Итина М. А., 1998. К истории изучения бронзового века южного Приаралья//Приаралье в древности и средневековье/Отв. ред. Е. Е. Неразик. М.: Восточная литература. С. 78-90.

- Итина М. А., Яблонский Л. Т., 1997. Саки нижней Сырдарьи. М.: РОССПЭН. 187 с.

- Итина М. А., Яблонский Л. Т., 2001. Мавзолеи Северного Тагискена. Поздний бронзовый век Нижней Сырдарьи. М.: Восточная литература. 295 с.

- Калалы-гыр 2. Культовый центр в Древнем Хорезме/Отв. ред. Б. И. Вайнберг. М.: Восточная литература, 2004. 285 с.

- Курманкулов Ж. К., Утубаев Ж., 2013. Баланды (Буланды) -памятник античности. Алматы: Хикари. 148 с.

- Левина Л. М., 1998. К истории исследования Хорезмской археолого-этнографической экспедиции в восточном Приаралье//Приаралье в древности и средневековье/Отв. ред. Е. Е. Неразик. М.: Восточная литература. С. 42-59.

- Тажекеев А. А., Дарменов Р. Т., 2010. Еримбет-жага -стоянка эпохи бронзы//Археология и палеоантропология евразийских степей и сопредельных территорий/Отв. ред.: М. М. Герасимова, В. Ю. Малашев, М. Г. Мошкова. М.: Таус. С. 438-440.

- Тажекеев А. А., Онгар А., Шораев Б. К., 2014. Тапа -памятник эпохи бронзы Северо-Восточного Приаралья//Основные аспекты изучения археологии Приаралья/Отв. ред.: А. А. Тажекеев, Р. Т. Дарменов. Алматы: Арыс. С. 123-127.

- Толстов С. П., 1962. По древним дельтам Окса и Яксарта. М. Изд. Восточной литературы. 324 с.

- Толстов С. П., Жданко Т. А., Итина М. А., 1963. Работы Хорезмской археолого-этнографической экспедиции АН СССР в 1958-1961 гг.//Материалы Хорезмской экспедиции. Вып. 6: Полевые исследования Хорезмской экспедиции в 1958-1961 гг. Ч. 1/Отв. ред.: С. П. Толстов, А. В. Виноградов. М.: Изд-во АН СССР. С. 3-90.

- Халилов Дж. А., 1965. Археологически памятники I тыс. у села Худжбала в Азербайджанской ССР//СА. № 3. С. 154-162.