Поселение Кочегарово I в Урало-Иртышской лесостепи (краткие итоги исследований)

Бесплатный доступ

Исследование памятников лесостепного Урало-Иртышья представляет огромный интерес, поскольку этот регион является наиболее релевантной сферой исследований в археологии каменного века. Цель исследований - моделирование исторических событий конкретного социума в рамках отдельного поселения. Работа основана на применении системного подхода, консолидирующего археологические, исторические и естественнонаучные направления исследований. Многолетние исследования поселения Кочегарово I дали уникальные материалы по неолиту и энеолиту Урало-Иртышья и позволили решить целый ряд принципиальных научных проблем. К настоящему времени раскопом около 2000 кв. м изучено 8 жилых сооружений неолита и энеолита, коллекция поселения составила около 20 000 экз. изделий из камня и керамики. В суффозионных западинах, использованных под жилища, слои неолита и энеолита разделены прослойкой сильно гумусированного суглинка, образовавшегося в результате стояния воды во время затопления площадки поселения. Время непригодности для жизни площадки памятника совпадает с периодами повышенной увлажненности климата между 6000 и 5000 тыс. лет назад, что подтверждается и проведенной радиоуглеродной датировкой поселения. Наборы каменного инвентаря полностью соответствует современным представлениям об каменной индустрии речных поселений Зауралья в неолите и энеолите. Основой системы жизнеобеспечения жителей поселка являлись охота и рыболовство. В настоящее время недостаток современных данных по археологии региона существенно сдерживает разработку проблем социокультурной истории населения Урало-Сибирской лесостепи. Аналитическое исследование поселения Кочегарово I еще не закончено, однако, уже сейчас ясно, что у этого памятника есть все предпосылки, чтобы стать опорным в археологии Зауралья.

Урало-иртышье, лесостепь, неолит, энеолит, жилища, керамика, палеогеография

Короткий адрес: https://sciup.org/147151075

IDR: 147151075 | УДК: 902.413(470.55) | DOI: 10.14529/ssh160105

Текст научной статьи Поселение Кочегарово I в Урало-Иртышской лесостепи (краткие итоги исследований)

До недавнего времени подавляющее большинство археологических исследований на Урале были ограничены культурно-хронологическими построениями в рамках отдельных периодов: мезолита, неолита, энеолита. Современные тенденции в археологии каменного века ставят во главу угла моделирование исторических событий, приводивших к вариативности экосоциальной адаптации человеческих коллективов на фоне глобальных изменений ландшафтов в периоды позднеледниковья и раннего голоцена. Цель данной статьи — подвести краткие итоги семилетних исследований поселения Кочегарово I, расположенного в лесостепном Притоболье.

Изучение поселения Кочегарово I было начато в 1992 г. экспедицией Курганского пединститута под руководством М. П. Вохменцева, с 2007 г продолжено совместной экспедицией Южно-Уральского филиала ИИА УрО РАН, Южно-Уральского государственного университета и Курганского осударствен-ного университета под руководством В. С. Мосина [1; 2]. При возобновлении исследований в 2007 г. основой методологии был выбран системный подход, консолидирующий археологические, исторические и естественнонаучные направления исследований. Главная цель исследований — моделирование исторических событий, касающихся как отдельного социума в рамка археологического памятника, так и человеческого сообщества рангом выше в преде- лах системы жизнеобеспечения данного времени и территории, а в конечном итоге, на реконструкцию целостной картины прошлого по материальным остаткам, на формирование возможно более полных и глубоких научных представлений о различных аспектах истории человечества. Процедуры такого моделирования опираются на археологическую классификацию и исследования смежных гуманитарных и естественнонаучных дисциплин.

При постановке задач было запланировано вскрытие максимальной площади памятника, включая остатки жилищ, межжилищного пространства, окружающих хозяйственных объектов. Фиксация находок производится индивидуально, с указанием конкретного местоположения и глубины каждой находки, что позволит построить трехмерную модель культурного слоя. Из культурного слоя отбирается остеологический материал, образцы для палеоботанического, споро-пыльцевого и радиоуглеродного анализов. Проводится геологическая привязка орудий из камня к конкретным местам добычи сырья с окружающих территорий. Технологический анализ коллекции каменного инвентаря позволяет выявить процессы возникновения традиций и их территориальную локализацию и своеобразие. Технологический и типологический анализ керамических комплексов памятника позволяет изучить основные орнаментальные традиции, их последовательность, изменения или сосуществование в период жизнедеятельность поселка. Основой послужит радиоуглеродная датировка фрагментов конкретных сосудов. Анализ топографии памятника, типологии и трасологии инвентаря, остеологических и споропыльцевых материалов дает возможность определить сезонность и хозяйственную направленность объекта исследования.

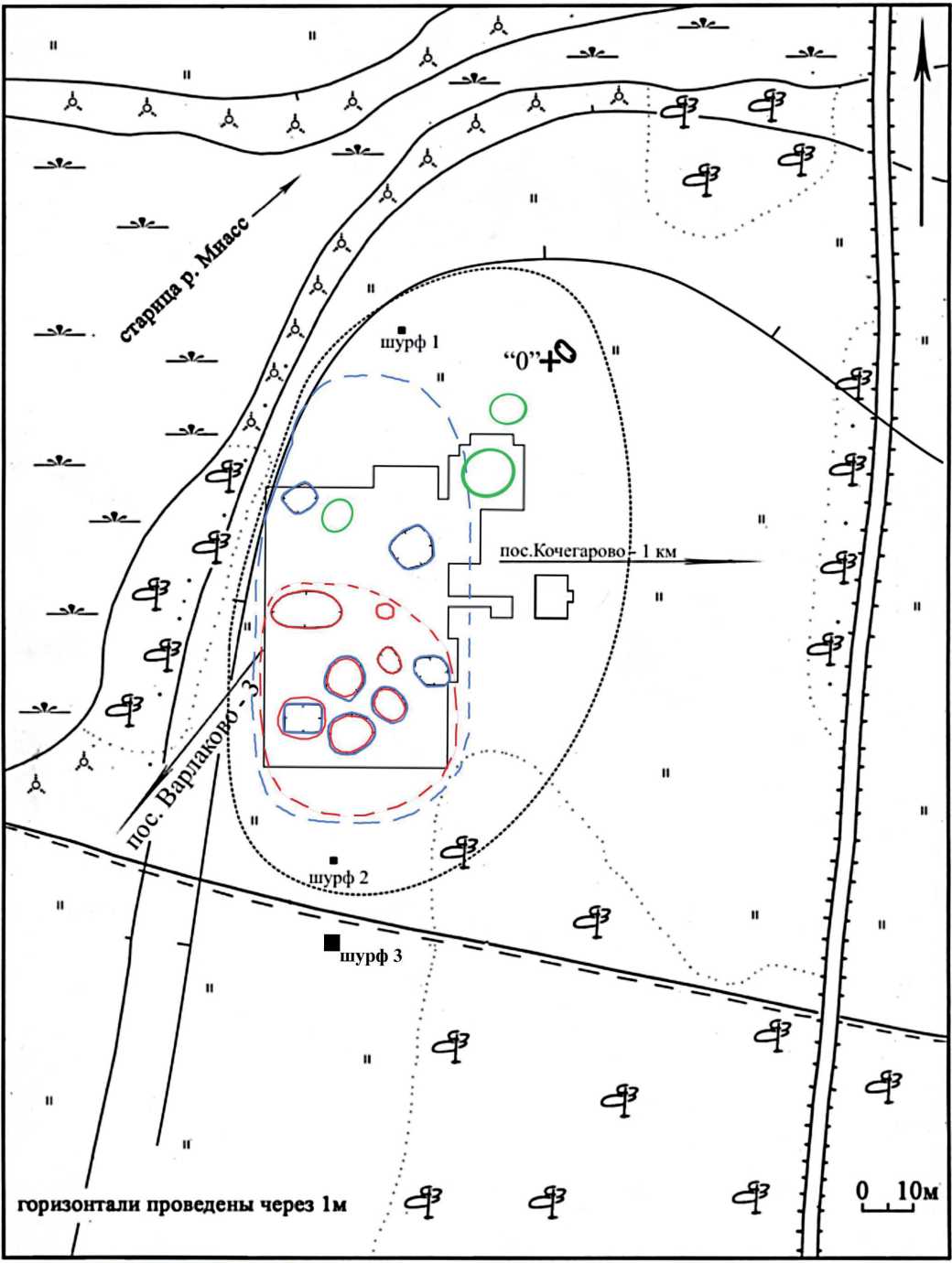

Памятник занимает площадку невысокого мыса на высохшей старице правобережья реки Миасс, в 1 км к западу от д. Кочегарово, на границе Юр-гамышского и Мишкинского районов Курганской области РФ. Старица на данном участке огибает мыс в направлении с запада-юго-запада на восток-северо-восток, имеет ширину около 5—7 м. Русло извилистое, местами заболоченное, берега поросли ивняком. Площадка поселения до начала исследований была хорошо задернована, растительность представлена разнотравьем и кустиками чилиги. Изначально на поверхности фиксировалось 11 впадин, овальной формы, различных глубиной и размерами, принятых за остатки жилищных котлованов, однако опыт работы на поселении показал, что это образованные природными процессами суффозионные западины, которые в каменном веке были использованы для сооружения построек.

К настоящему времени раскопом около 2000 кв. м изучено 8 жилых сооружений неолита и энеолита (рис. 1), коллекция поселения составила около 20 000 экз. изделий из камня и керамики. Наблюдения за стратиграфией специалистов-почвоведов, геохимические и споро-пыльцевые анализы, выполненные в Институте физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН и Институте криосферы Земли СО РАН, позволили установить, что шесть из восьми жилищ расположены в суффо-зионных котловинах, которые возникли до первоначального заселения площадки памятника в неолите. На это указывает просадка почвообразующей породы (археологического материка), которая хорошо фиксируется по стратиграфии. При этом почва сформировалась после образования суффозионных котловин, о чём свидетельствуют почвенные горизонты, залегающие согласно и повторяющие границу просадки. Неолитическое поселение было расположено только в южной части площадки памятника, на своеобразном мысе. К приходу неолитического населения именно это часть была свободной от воды, тогда как остальная часть поселения подвергалась сезонным затоплениям. По распространению оже-лезнённых песков установлено, что река Миасс протекала в 5 м от поселения (в настоящее время это сухое русло старицы в 40 м от поселения). Особенности почвенных горизонтов и местоположение артефактов позволяют предположить, что население неолита жило на речном пляже, поскольку находки неолита приурочены к почвообразующей породе, которая является аллювиальным частично ожелез-нённым песком. В энеолите ландшафт, где расположено поселение, представлял собой пойменный луг. Почвообразование только началось в этот период и основным фактором, определяющим его, был режим реки. В суффозионных западинах, использованных под жилища, слои неолита и энеолита разделены прослойкой сильно гумусированного суглинка, образовавшегося в результате стояния воды во время затопления площадки поселения. Время непригодности для жизни площадки памятника совпадает с периодами повышенной увлажненности климата между 6000 и 5000 тыс. лет назад, что подтверждается и проведенной радиоуглеродной датировкой поселения. Предварительно можно предположить, что во время функционирования поселения залесён-ность была выше, по сравнению с настоящим временем. Об этом же свидетельствует остеологический анализ костных остатков поселения, выполненный в Институте экологии растений и животных УрО РАН. Среди костей млекопитающих преобладают кости медведя, также зафиксировано присутствие костей лошади, лося, благородного оленя, косули, барсука, куницы и выдры.

Неолитический комплекс поселения представлен полуяйцевидными сосудами с острыми днищами, прямыми или загнутыми внутрь верхними краями с наплывами на внутренней стороне. Орнамент нанесен в технике прочерчивания, отступающего накола и «шагающей» гребенки. Основной керамический комплекс не выходит за рамки козловско-полуденской традиции. Здесь же, как и в энеолити-ческом слое, представлены сосуды боборыкинской традиции — плоскодонные, профилированные, без орнамента или с прочерченным и накольчатым орнаментом. Сочетание традиций подтверждается радиоуглеродными датами: сосуды с прочерченной орнаментацией — 6050 ± 90 (Кі-16646), 5952 ± 100 (SPb-1269), 5878 ± 120 (SPb-1274_1), 5817 ± 130 (SPb-1273_1), боборыкинский — 5920 ± 90 (Кі-16647), с оттисками очень мелкой веревочки — 5950 ± 90 (Кі-15963), с отступающе-накольчатой — 6073 ± 100 (SPb-1272), 5740 ± 90 (Кі-16856), с тонкой гребенкой — 5815 ± 150 (SPb-1271), с шагающей гребенкой — 5640 ± 90 (Ki-15543), 5630 ± 90 (Кі-16855). Каменный инвентарь представлен преимущественно пластинчатым комплексом с традиционным набором: пластины с ретушью, угловые резцы, пластины с выемкой, острия, единично — геометрические микролиты, концевые скребки на пластинах, скребки на отщепах, двусторонне обработанные наконечники стрел. В дальнейшем, неолитические жилища в суффозионных западинах, были заново использованы уже в энеолитическое время.

Артефакты энеолитического времени залегали в слое гумусированной супеси над неолитическим слоем как в суффозионных котловинах, так и на межжилищном пространстве. На поселении также изучено одно жилище-полуземлянка, с предварительно выкопанным котлованом. Очертания энеоли-тического жилища-полуземлянки фиксировались на глубине 0,7 м от поверхности, на полу глубина достигала 1,2 м. Котлован имел подквадратную форму, ориентирован по линии северо-запад-юго-восток, размеры 6,5 х 7,5 м, площадью около 50 кв. м. Жилище состояло из углубленной части и примыкавшей к нему с северной и западной стороны неуглубленной площадки, читавшейся на материке в виде полосы темно-желтой глины, шириной до 2,3 м. На неуглубленной части жилища были найдены развалы сосудов и обломки крупных костей, а также остатки угольных плашек и угольки. На полу жилища, на его наземной части и в культурном слое зафиксированы: комплекс традиционной для Зауралья гребенчатой, а также прочерчено-накольчатой (боборыкинской) керамики и отщепово-пластинчатый набор каменного инвентаря. Для жилища и, в целом, для энеолитиче-ского слоя получено несколько радиоуглеродных дат: гребенчатая керамика с геометрической орнаментацией — 5410 ± 90 (Кі-15962), гребенчато-ямочная с шагающей гребенкой — 5220 ± 80 (Кі-15544), уголь с пола — 5170 ± 95 (СОАН-7067).

Сосуды с гребенчатой орнаментацией полуяйце-видной формы с округлыми днищами. На внутренней поверхности некоторых сосудов фиксируются следы заглаживания зубчатым штампом — «расче-

Общий план раскопа поселения Кочегарово I с обозначением жилищных впадин

сы». В технике нанесения орнамента преобладает гребенчатый штамп с квадратной и прямоугольной нарезкой зубцов длиной в 2—5 и до 10 зубцов. Небольшие серии сосудов орнаментированы штампом с косой и подтреугольной нарезкой зубцов. Орнаментировалась вся поверхность сосуда, включая узкую полоску венчика с внутренней стороны и верхний срез. Встречается как сплошное и разреженное нанесение орнамента.

Керамика боборыкинского типа представлена плоскодонными сосудами открытого типа с сильно отогнутым венчиком. Композиции представлены разряженным орнаментом, состоящим из ямочных наколов и прочерченных линий. Орнамент наносился на срез венчика, шейку и стык тулова и дна. В одном случае наколы украшали переход от шейки к тулову на внутренней поверхности сосуда. Линейные орнаментальные мотивы представлены горизонтальным прочерченным зигзагом, горизонтальными рядами ямочных наколов. Геометрические мотивы встречены в виде цепочки ромбов, выполненных прочерчиванием.

Типологический набор каменного инвентаря полностью соответствует современным представлениям об энеолитической каменной индустрии речных поселений Притоболья, основанной на большей, по сравнению с неолитом, доле использования отщепов в качестве заготовок для изготовления орудий, расширении ассортимента за счет использования некремнистых пород камня, общем укрупнении, большем разнообразии типов скребков и двусторонне обработанных орудий.

Основой системы жизнеобеспечения являлись охота и рыболовство. Объектами охоты являлись лошадь, лось, медведь, благородный олень, косуля, барсук, куница и выдра, а также водоплавающая дичь. Рыболовство реконструируется по встречающимся среди артефактов наборам грузил различных форм и остаткам костей и чешуи рыб. Важными отраслями экономики являлись кожевенное производство и деревообработка. Вероятно, как и на восточном склоне Уральских гор, население лесостепи практиковало передвижения, соответствующие годовому хозяйственному циклу и каждая община имела сеть стоянок и поселений (долговременных зимних и кратковременных — летних).

В настоящее время недостаток современных данных по археологии региона существенно сдерживает разработку проблем социокультурной истории населения Урало-Сибирской лесостепи. Анализ археологических источников лесостепного Притоболья существенно осложнен тем, что это регион, находящийся между крупными историкокультурными зонами, с одной стороны, лесной на севере и степной на юге, с другой стороны, уральской на западе и западносибирской на востоке. Это обстоятельство сильно влияет на состав археологических материалов, получаемых при раскопках памятников Притоболья. Конечно, аналитическое исследование поселения Кочегарово I еще не закончено, однако уже сейчас можно сказать, что у этого памятника есть все предпосылки, чтобы стать опорным в археологии Зауралья.

Список литературы Поселение Кочегарово I в Урало-Иртышской лесостепи (краткие итоги исследований)

- Мосин, В. С. Нео-энеолитические комплексы поселения Кочегарово 1/В. С. Мосин, А. Н. Страхов//Уральское археологическое совещание. -Уфа: Изд-во БГПУ, 2010. -С. 11-112.

- Мосин, В. С. Поселение Кочегарово I (материалы исследований 1992, 2007-2008 гг.)/В. С. Мосин, А. Н. Страхов//ВАУ. -Вып. 26. -Екатеринбург; Сургут: Магеллан, 2011. -С. 161-174.