Поселение Рыкань 3 в контексте памятников катакомбной общности Восточно-Европейской Лесостепи

Автор: Гак Е.И.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Цивилизационные центры и первобытная периферияв эпоху раннего металла: модели взаимодействия

Статья в выпуске: 230, 2013 года.

Бесплатный доступ

В этой статье проводится оценка материалов поселения Рыкан 3 - одного из наиболее познавательных и хорошо изученных внутренних участков северной (лесостепной) периферии ареала катакомбных культур (рис.1). В их культурно-географическом контексте рассматриваются ландшафтные и топографические условия поселения, а также особенности его уровней обитания (табл.1), его планировки и ее инфраструктуры (рис. 2-5, табл. 2). Это продемонстрировано на основе анализа керамики и других находок (рис. 6-9, табл. 3), что поселение датируется первой половиной и серединой продвинутой стадии Среднеазиатской катакомбной культуры. В свете данных, полученных с помощью радиоуглеродных дат (табл. 4), было установлено, что этот поселок и аналогичные участки в лесостепной зоне относятся к ранним стадиям катакомбкультур Ингула и Маныча степной зоны.

Лесостепь, катакомбная общность, среднедонская катакомбнаякультура, поселения, погребения, планировка, керамика, вещевой инвентарь, радио-углеродная хронология

Короткий адрес: https://sciup.org/14328544

IDR: 14328544

Текст научной статьи Поселение Рыкань 3 в контексте памятников катакомбной общности Восточно-Европейской Лесостепи

В эпоху средней бронзы лесостепь являлась северной периферией расселения пастушеских племен катакомбной общности. В отличие от степной зоны - основной экологической ниши катакомбных культур – здесь в массовом числе открыты не только могильники, но и поселения, которых, включая местонахождения керамики, известно около 300. Поселения располагаются, главным образом, по Дону и его притокам, группируясь в верхней части донского бассейна ( Пряхин , 1982. Рис. 1) и на левобережье среднего течения Северского Донца ( Берестнев , 2001. Рис. 24), с выходом в степные районы на юго-западе ( Санжаров , 2010. Рис. 1, 2) и востоке ( Малов, Филипченко , 1995. Рис. 1; Малов, Сергеева , 2010. Рис. 4-6). Большинство поселений приурочено к многослойным памятникам, вмещающим разновременные и разнокультурные остатки, среди которых катакомбные зачастую бывают не самыми выразительными. Наиболее содержательные материалы получены в результате раскопок 22 поселений (рис. 1, I). Одно из них - Рыкань 3, которое, благодаря своей сохранности, информативности и степени изученности, может стать опорным в оценке хозяйственно-бытовых традиций местной катакомбной культуры. Неординарность этого памятника, исследовавшегося в 1979 г. Ю.П. Матвеевым, а с 2009 г. – экспедицией ГИМ во главе с автором статьи, делает целесообразным рассмотрение его материалов на соответствующем культурно-географическом фоне.

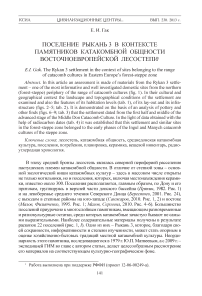

Рис. 1. Поселение Рыкань 3

I – на карте поселений северной периферии катакомбной общности, исследовавшихся площадными раскопками (номера даны по табл. 1); II – на топографическом плане

Условные обозначения : а – граница степи/лесостепи; б – заборы дачных участков; в – грунтовые дороги; г – раскопы 2009–2013 гг.; д – раскопы 1979 г.; е – территория поселения

Ландшафтно-топографические особенности поселения сопоставимы с условиями расположения многих бытовых памятников древности. Находясь в центре донской лесостепи, оно занимает остепненный останец первой надпойменной террасы правого берега р. Усмань – крупного левого притока в нижнем течении р. Воронеж (левый приток Дона). Ложбина на западе и овраг на востоке разделяют территорию поселения на три неравные части. Наиболее протяженной и, по-видимому, основной являлась центральная часть, южный край которой уничтожен рекой. В большей степени рекой разрушен восточный участок, включая почти всю площадь раскопа 1 1979 г. Западный участок поселения отделен от русла Усмани неширокой поймой, что уберегло его от речных размывов (рис. 1, II ).

В свое время А.Д. Пряхиным было предложено деление катакомбных поселений по признаку топографической приуроченности на низкорасположенные и высокорасположенные (Пряхин, 1982. С. 25). Позже М.В. Ивашов уточнил эту схему, выделив три геоморфологических типа: пойменные, террасовые, мысовые. Вслед за А.Д. Пряхиным он отмечает тенденцию постепенного перемещения катакомбных поселков с остепненных пойменных и низкотеррасных участков на высокие труднодоступные мысы и боровые террасы (Ивашов, 2002. С. 45–49). Поселение Рыкань 3 относится к низкотеррасным. Его ландшафтная обстановка, по-видимому, не отличалась от современной, о чем свидетельствует сходство фитолитных комплексов культурных отложений и современных фоновых почв. Близкой геоморфологической позицией характеризуются поселения Курино 1, Студеновка 3, Борщево IV, Проказинское (табл. 1).

Культурный слой поселения Рыкань 3 не несет следов существенного антропогенного вмешательства. В центральной и восточной его частях это суглинистый чернозем мощностью 0,3–0,4 м, подстилаемый вязко-глыбистой погребенной почвой, в западной части – залегающая до материка легкая супесь мощностью до 0,6 м. Аналитическое изучение напластований основной площадки показало, что максимальный уровень антропогенной нагрузки здесь связан с нижней половиной культурного слоя ( Гак, Борисов , 2011. С. 121, 122), что соответствует стратиграфической позиции очагов, кострищ, скоплений кухонно-бытовых остатков, маркирующих дневную поверхность времени существования поселения. Не искажают общей картины следы присутствия на этом участке в докатакомбное время носителей льяловской и, возможно, репинской культур2, которые зафиксированы в стороне от строений катакомбного поселка.

Сохранность культурных отложений выгодно отличает Рыкань 3 от других исследовавшихся раскопками катакомбных поселений. По существу, только его можно считать однослойным (табл. 1). На остальных памятниках, за исключением нескольких стратифицированных (Борщево IV, Кайдащино 1, Песчаное 2), остатки катакомбных поселений залегают в недифференцируемой почвенной толще вместе с материалами иных культур, иногда – множества культур (Ку-рино 1). В таких условиях практически невозможно установить, с каким конкретно периодом обитания связаны широко датируемые вещи, кости животных и иная органика, а также ямы, канавки, очаги и прочие объекты, содержавшие керамику разной культурной принадлежности.

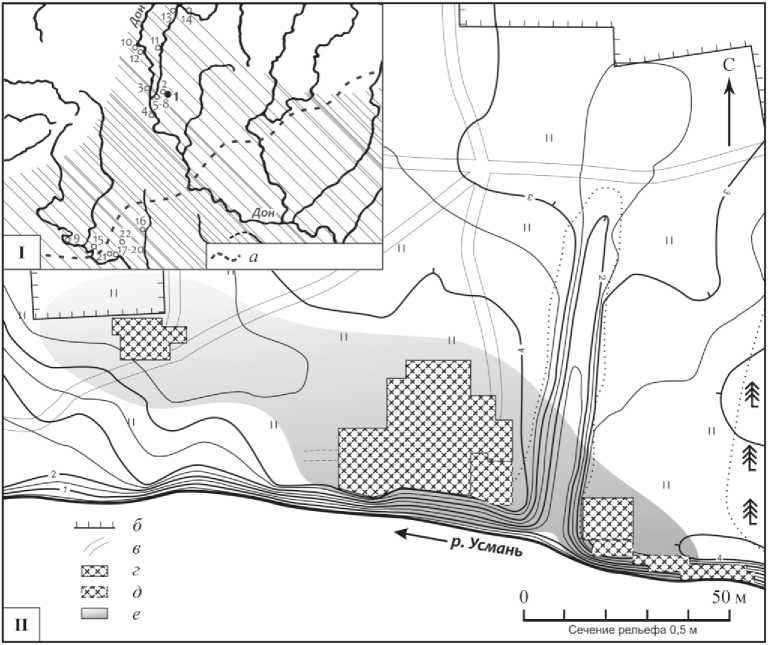

Внутреннее устройство подавляющего большинства лесостепных катакомбных поселений малоизученно и не поддается реконструкции по причине отсутствия или недостатка соответствующих структурных показателей (табл. 2). На поселении Рыкань 3 эти показатели носят системный характер, что во многом обусловлено выразительностью комплекса его стационарных остатков, в расположении которых просматривается структурное единство. На основной площадке (рис. 2, I) структурообразующими были три наземные каркасно-столбовые постройки с котлованами, имевшими разное назначение ( Гак, Борисов , 2012), оча-

Таблица 1. Общие сведения о поселениях северной периферии катакомбной общности, исследовавшихся площадными раскопками

Рис. 2. Раскопки поселения Рыкань 3

I – план и разрез центрального участка; II – план и разрез западного участка

Условные обозначения : а – очаг; б – кострище; в – развал сосуда; г – скопление костей животных; д – тесаный камень; е – примерные границы основания наземной постройки; ж – слой поселения в стратиграфических разрезах; з – раскоп Ю.П. Матвеева, 1979 г.

Таблица 2. Остатки стационарных объектов на поселениях северной периферии катакомбной общности

|

Название памятника |

Постройки |

Объекты вне построек |

|||||

|

наземные |

углубленные |

котлованы |

малые хоз. ямы |

очаги |

|||

|

всего |

с внутр. объектами |

всего |

с внутр. объектами |

||||

|

Рыкань 3 |

4 |

2 |

1 |

1 |

+ |

+ |

+ |

|

Семилукское гор. |

8 |

8 |

– |

– |

– |

+ |

+ |

|

Борщево IV |

1 |

1 |

1 |

1 |

погребение в катакомбе |

||

|

Университетское 2 |

? |

? |

– |

– |

– |

? |

? |

|

Снежковка 7 |

– |

– |

– |

– |

– |

+ |

– |

|

Замятино 10 |

4 |

4 |

1 |

1 |

– |

+ |

+ |

|

Курино 1 |

1? |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Балахнинское I |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

+ |

|

Студёновка 3 |

2 |

2 |

1 |

1 |

– |

+ |

– |

|

Славяногорск |

1? |

– |

– |

– |

– |

+ |

– |

|

Проказинское |

3? |

? |

– |

– |

– |

– |

? |

|

Алешин Ручей |

– |

– |

2 |

2 |

– |

? |

– |

|

Кайдащино 1 |

– |

– |

– |

– |

– |

+ |

+ |

|

Андреева Горка |

1 |

1 |

– |

– |

+ |

– |

+ |

|

Песчаное 2 |

2 |

– |

– |

– |

– |

– |

+ |

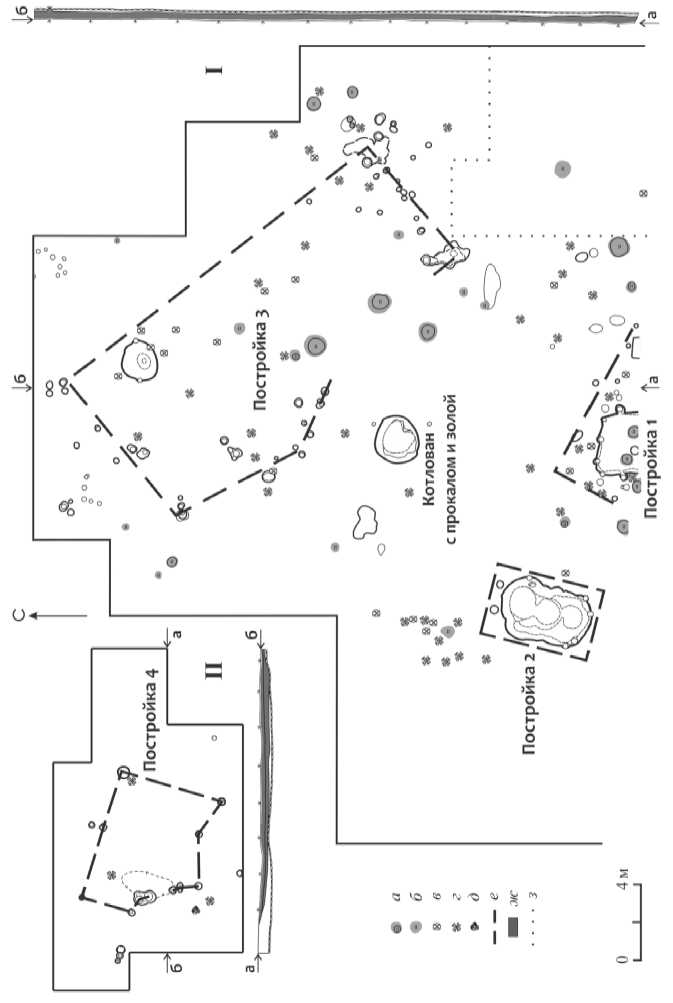

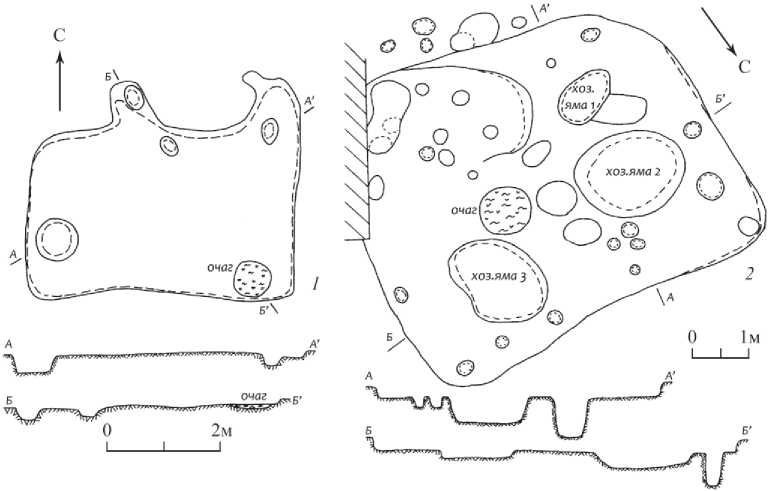

Иной была организация поселка на площадке Семилукского городища – единственного ранее исследованного в лесостепи памятника с реконструируемой планировкой катакомбных сооружений. Судя по отчетным материалам3, эта планировка была линейной и включала восемь однотипных построек: пять примыкали друг к другу узкими сторонами, три располагались кучно в отдалении, но по одной оси с ними. Более хаотичной выглядит структура поселений Замятино 10 (рис. 3, 1 ) и Студеновка 3 (рис. 3, 2 ), но их площадь, как и площадь ряда других катакомбных поселений (рис. 3, 3, 4 ), исследована явно недостаточно для построения пространственных моделей.

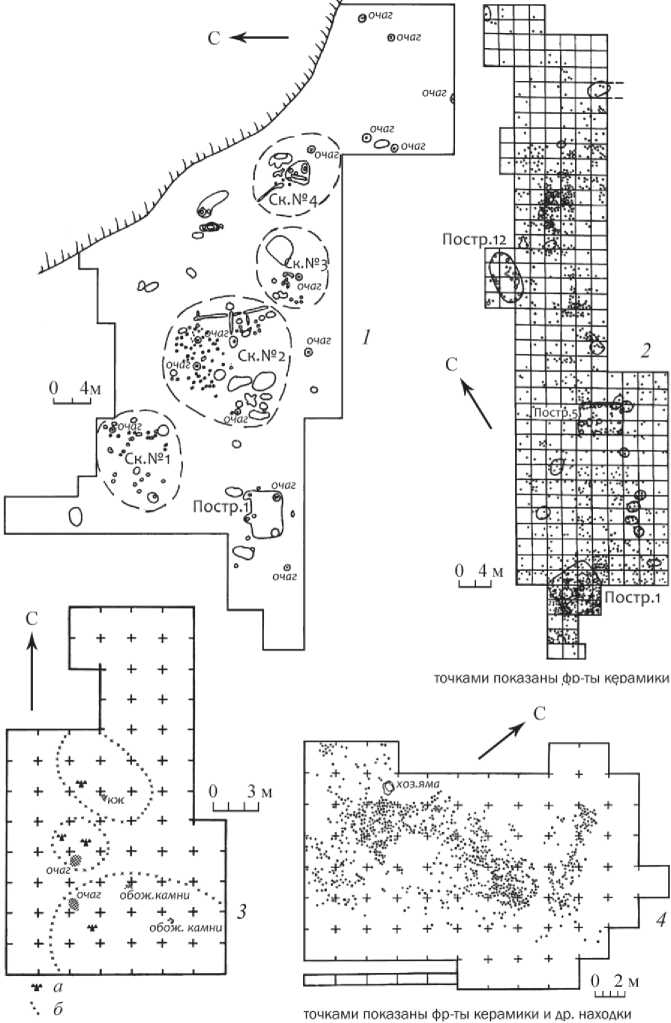

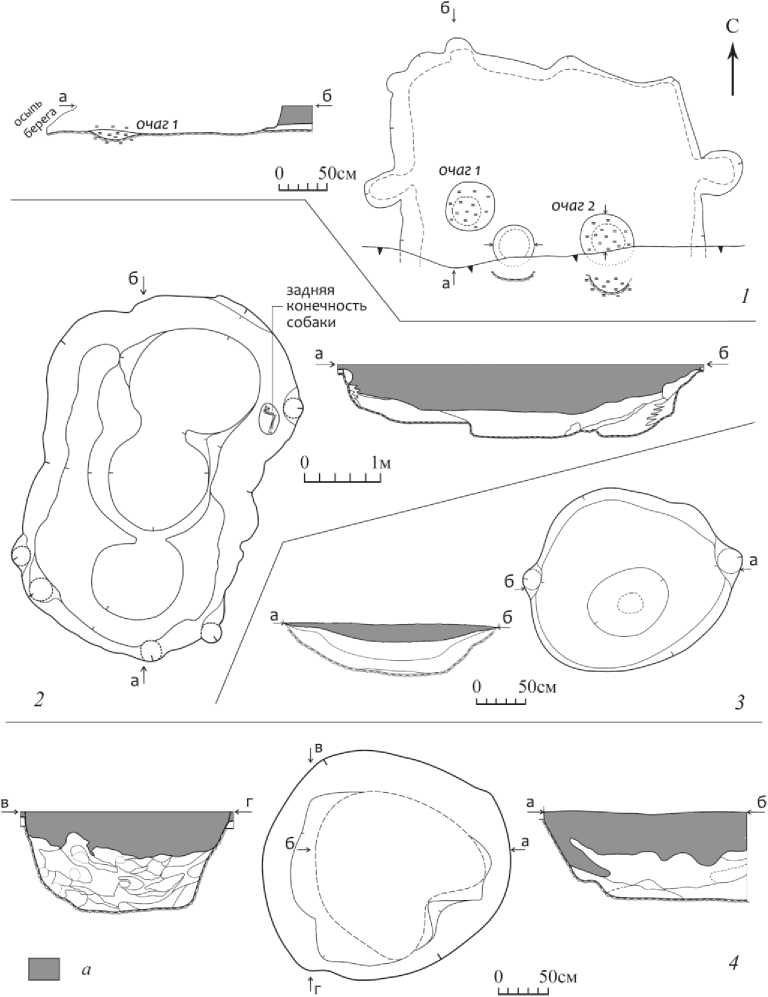

Постройки поселения Рыкань 3 представляют два основных типа: с углубленным полом (полуземлянки) и неуглубленные. К полуземлянкам отнесена постройка 1, котлован которой обнаружен на размываемом крае центральной площадки поселения. Котлован был незначительно углублен в материк и занимал лишь часть пространства наземного помещения. На дне котлована находились два очага с ямкой между ними (рис. 4, 1 ). Подобные котлованы (рис. 5), сопоставимые по глубине основания, но несколько больших размеров, со своеобразным внутренним устройством, выявлены на поселениях Студеновка 3

Рис. 3. Планы раскопок многослойных памятников с остатками катакомбных поселений

1 – Замятино 10; 2 – Студёновка 3; 3 – Песчаное 2; 4 – Славяногорск (по: 1 – Ивашов , 2003; 2 – Бес-суднов, Ивашов , 2002; 3, 4 – Санжаров , 2010)

Условные обозначения : а – развал сосуда; б – пятна пепла (сгоревшие постройки?)

Рис. 4. Котлованы поселения Рыкань 3

1 – постройка 1; 2 – постройка 2; 3 – постройка 3; 4 – котлован с золой и прокалом

Условные обозначения : а – культурный слой поселения над и вне основного заполнения котлованов

Рис. 5. Котлованы построек на катакомбных поселениях лесостепи

1 – Замятино 10; 2 – Студёновка 3

( Ивашов , 2000) 4 , Замятино 10 ( Ивашов , 2003. Рис. 2), Алешин Ручей ( Санжа-ров , 2010. Рис. 35).

Специфичной чертой неуглубленных построек центральной площадки поселения является наличие внутри них погребов, вероятно служивших для хранения продуктов, на что указывают не только конструктивные особенности (рис. 4, 2, 3 ), но и данные почвенных исследований стратифицированного заполнения котлованов ( Гак, Борисов , 2012. С. 198–200; Борисов и др. , 2013. С. 68. Рис. 3). По основным параметрам эти объекты резко отличаются от обычных бытовых ям, небольшие габариты и однородное заполнение которых исключают возможность их использования в аналогичном качестве.

Постройки периферийных площадок поселения Рыкань 3 были целиком наземными. На западном участке место постройки маркировалось пятном, в которое вписывались очерчивавшие ее площадь столбовые ямки (рис. 2, II). Неуглубленные постройки такого типа реконструируются по следам от столбовых опор на поселениях Замятино 10, Студеновка 3 ( Ивашов , 2000; 2003. Рис. 5, 6). На Семилукском городище контуры наземных сооружений выделялись только в стратиграфических разрезах. В восточной части поселения Рыкань 3 с полом постройки связывается фрагмент обожженной глинистой площадки ( Матвеев ,

4 Рисунки построек Студеновки 3 остались неопубликованными, хотя были cданы в печать вместе с описаниями. Благодарю М.В. Ивашова за предоставление рисунков для публикации.

1980. С. 3), аналогичной основанию постройки на поселении Борщево IV ( Пряхин , 1982. С. 62. Рис. 14, I ).

На поселении Рыкань 3, впервые в практике изучения бытовых катакомбных памятников, получены свидетельства отправления домашних культов. Так, в стенке погреба одной из построек обнаружена ритуальная ниша с задней конечностью собаки5 – строительная жертва ( Зеленин , 1937; Формозов , 1984; Абрамов, Сударев , 2011; и др.). Культовый смысл, возможно, имело оставление при входе в другую постройку тесаного камня. Уникальным объектом, отражающим некие идеологические воззрения катакомбных племен, является котлован, сооруженный между постройками в самом центре поселения (рис. 4, 4 ). Нижняя его толща имела признаки целенаправленного заполнения продуктами горения, которые поступали в котлован из действовавших очагов на протяжении как минимум нескольких лет, а скорее всего, дольше ( Борисов и др. , 2013. С. 70). По-видимому, речь здесь может идти о своеобразном ритуале, связанном со складированием пирогенных отходов в специально отведенной для этого яме. Не случайным тогда оказывается и центральное положение котлована в общей структуре поселения.

Очаги и кострища, хаотично разбросанные по основной площадке, не имеют признаков длительной эксплуатации. Такая же картина зафиксирована на многослойных поселениях Проказино и Замятино 10, где катакомбная атрибуция очагов не может считаться однозначной ( Санжаров , 2010. С. 59). Большое число внежилищных очагов объясняется многократным использованием одних и тех же мест под сезонные стоянки ( Ивашов , 2003). Для поселения Рыкань 3 эту гипотезу оправдывают не только маломощность и частота расположения очажных линз, но и характер культурных отложений памятника в целом. Вместе с тем, отмеченные в распространении материальных остатков черты структурной взаимосвязи, соотносимые с данными пространственного изучения свойств культурного слоя ( Чернышева, Гак, Борисов , 2012; Борисов и др. , 2013), позволяют рассматривать поселение Рыкань 3 как гомогенное, т. е. связанное с одной семейно-родовой группой катакомбного населения.

Не противоречат этому выводу и артефакты, определяющие принадлежность поселения среднедонской катакомбной культуре (далее – СКК). В большей степени они сопоставимы с материалами ее правобережного локального варианта, к которому памятник тяготеет географически при учете разных мнений о границах этого варианта с левобережным ( Березуцкая , 2003. Рис. 63; Маслихова , 2006а. С. 17).

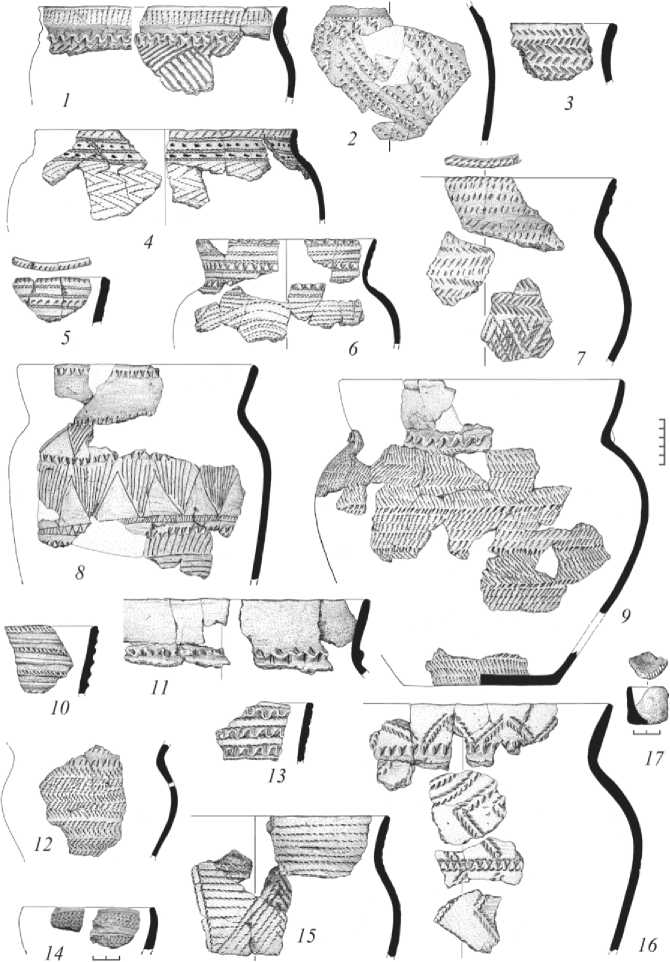

В керамическом комплексе поселения, включающем не менее ста фрагментированных сосудов, преобладают признаки, отмечаемые для поселений (рис. 7, I ) и погребений (рис. 7, II ) развитого этапа СКК ( Пряхин, Матвеев, Беседин, 1991. С. 7–10; Синюк , 1996. С. 129–134; Синюк, Матвеев , 2007. С. 43–52; Федосов , 2007. С. 26, 27; и др.). Основным типом является высокошейный горшок (рис. 6, 5 – 13, 15, 16 ), прочие формы малочисленны (короткошейные, миниатюрные), единичны (бесшейные, кубкообразные, мискообразные) или вообще отсутству-

Рис. 6. Керамика поселения Рыкань 3

ют (курильницы). Среди высокошейных большинство составляют округлобокие сосуды с наибольшим расширением в верхней трети тулова, резко переходящего в раструбное горло. Сосуды раннего облика с плавным профилем (рис. 6, 15 ) единичны и чаще имеют смешанную, в том числе валиковую, орнаментацию, что отличает позднюю посуду данной морфологической группы ( Березуцкая , 2003. С. 74). Показательна многочисленность орнаментальных поясов, характерная для сосудов развитого этапа СКК ( Маслихова , 2006а. С. 13). Ряд приемов и особенности их использования в композиции соответствуют стандартам донецкой катакомбной культуры. Причем типично донецкая шнуровая и тесемчатая техника нередко сочетается с местной валиковой, защипной, зубчато-гребенчатой, ямочной (рис. 6, 4, 6, 16 ), что отражает завершенность процесса формирования керамических традиций, характеризующих собственно СКК.

Для уточнения относительной хронологии поселения показательна керамика с елочным орнаментом. Ее высокий удельный вес (не менее 20%) как будто указывает на относительно ранний возраст поселения в рамках СКК ( Синюк , 1996. С. 124, 129; Березуцкая , 2003. С. 64; Маслихова , 2006а. С. 17). Вместе с тем, елочные композиции в материалах памятника чаще присутствуют на высокошейных горшках, тогда как для раннего этапа СКК характерной является короткошейная посуда с таким орнаментом ( Маслихова , 2006б. С. 153), которая, в свою очередь, крайне редко встречается в погребениях совместно с елочной высокошейной посудой ( Березуцкая , 2003. С. 74). Кроме того, в отличие от ранней среднедонской керамики, где елочный декор часто бывает единственным в рамках одного сосуда, посуда поселения Рыкань 3 демонстрирует многочисленные комбинации горизонтальной елочки с иным узором – шнуровым, ямочным и/или защипным (последний обычно выступает в роли разделителя орнаментальных поясов). Важно и то, что елочный мотив на сосудах поселения воспроизводился в равной степени часто и зубчато-гребенчатыми, и шнуровыми штампами (рис. 6, 3, 4, 7, 9, 12 ). Сходная картина фиксируется по материалам ряда лесостепных поселений, чья посуда наряду со среднедонской спецификой несет в орнаментации ярко выраженный донецкий компонент ( Тихонов, Матвеев , 1981. С. 84; Ивашов , 2009. С. 83, 84). Таким образом, «елочная керамика» поселения Рыкань 3 имеет черты сложившихся местных катакомбных традиций и может рассматриваться как индикатор относительно ранней позиции только в рамках развитого этапа СКК.

Этот вывод согласуется с наличием у нескольких сосудов поселения рудиментов ямно-репинских традиций (желобчатость шейки, «жемчужная» орнаментация, органическая примесь), хотя в катакомбной атрибуции данных сосудов, как подчеркивалось выше, есть определенные сомнения. Более весомы и очевидны поздние проявления, отмечаемые, главным образом, у керамики западной площадки поселения. Прежде всего имеется в виду многоваликовая посуда, массово распространяющаяся, по наблюдениям исследователей, со второй половины существования СКК. На основной площадке такой посуды почти нет – валики на керамике здесь или одинарны, или разделены поясами из других орнаментальных элементов. В восточной части памятника присутствие многоваликовой керамики фиксируется на фоне преобладания керамики с штамповым декором. Керамическая серия западного участка демонстрирует и такие поздние

Рис. 7. Керамика поселений ( I ) и погребений ( II ) развитого этапа среднедонской катакомбной культуры

1 – Борщево IV; 2 – Северовосточное; 3, 6 – Серебрянское; 4, 5 – Университетское 2; 7 – Прока-зинское; 8 – Зареченский, к. 2, п. 8; 9 – Новохарьковский, п. 6; 10 – Девицкий, к. 1, п. 3; 11 – Пес-ковский, к. 1, п. 4; 12 – Орешкин 1, к. 12, п. 3; 13 – Песковский, к. 1, п. 9; 14 – Павловский (нижняя группа), к. 14, п. 4; 15 – Архиповский, к. 2, п. 3; 16 – Новоплатоновский, к. 3, п. 2 (по: 1, 2, 4, 5 – Пряхин, 1982; 3, 6, 7 – Санжаров, 2010; 8–16 – Синюк, Матвеев, 2007)

признаки, как существенная доля нарезной орнаментации, редкое использование шнура, отсутствие елочных узоров ( Пряхин, Матвеев, Беседин , 1991. С. 9; Маслихова , 2006а. С. 13; Синюк, Матвеев , 2007. С. 46, 47; и др.). В остальном степень ее сходства с керамическими сериями соседних участков достаточно велика, чтобы предполагать одну линию развития традиций первой половины – середины развитого периода СКК. Материалы основной и восточной площадок тяготеют к ранним фазам этого периода. Усиление поздних тенденций в керамике западной площадки, вероятно, отражает заключительную стадию существования поселка.

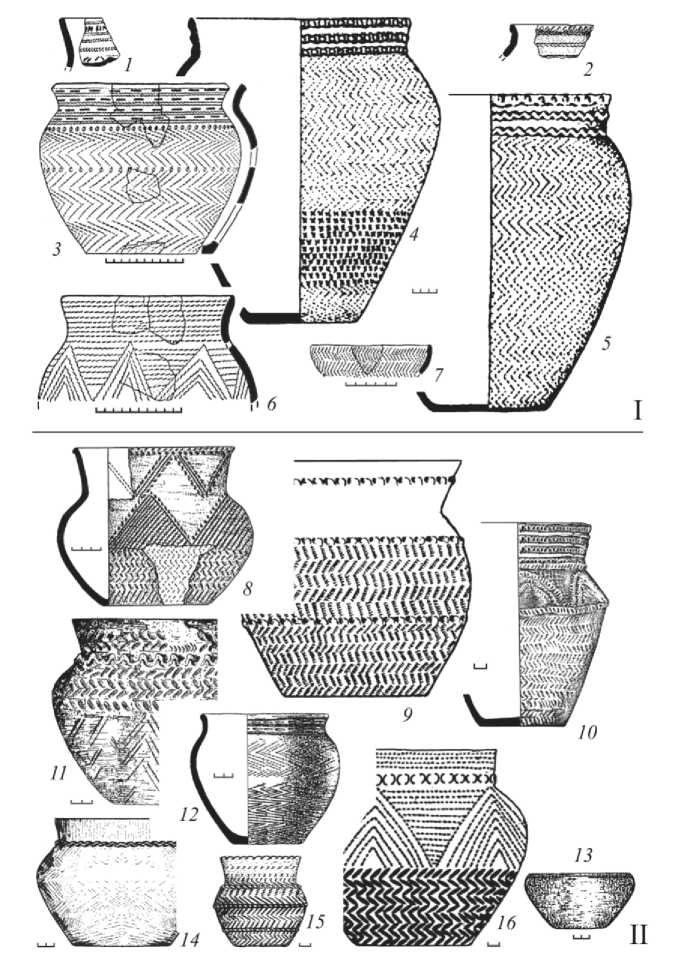

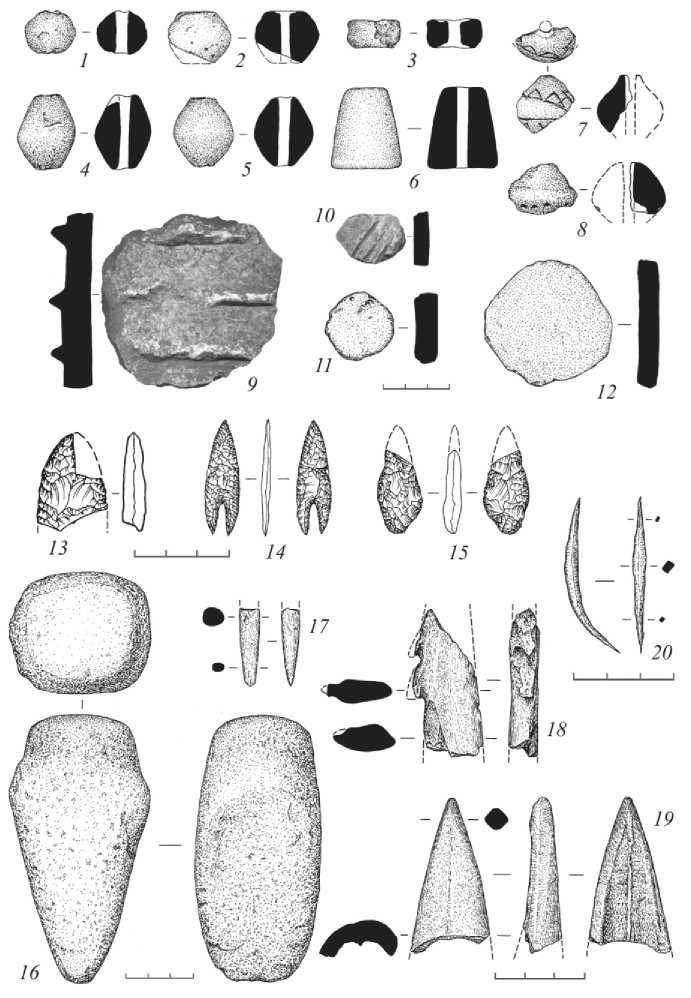

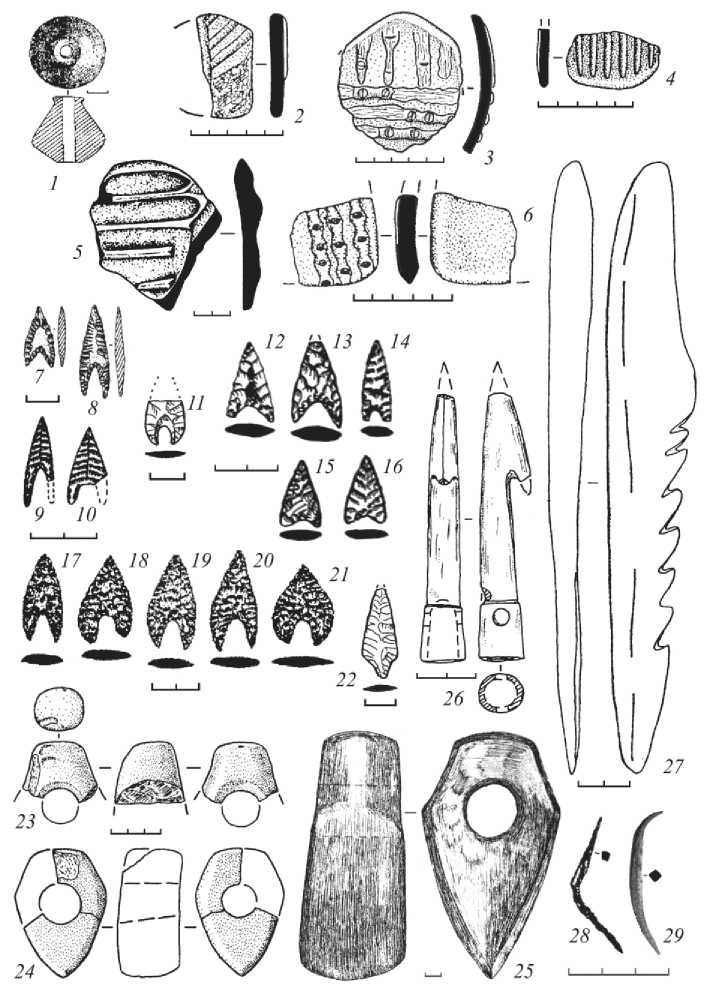

В вещевом комплексе поселения присутствуют диагностичные и индифферентные в культурно-хронологическом отношении находки. К числу последних относятся глиняные пряслица разных форм и размеров (рис. 8, 1 – 8 ). В погребениях эти предметы встречаются крайне редко (рис. 9, 1 ), а на многослойных поселениях они не верифицируются как катакомбные.

Кремневый инвентарь имеет типичный для местных бытовых памятников облик. Помимо дебитажа в нем выделяются нуклеусы, пластины, скребки, резцы, проколки, наконечники стрел (рис. 8, 14, 15 ) и дротика (рис. 8, 13 ). В качестве культурно-хронологических маркеров выступают лишь наконечники стрел – миндалевидный с арочной выемкой (рис. 8, 14 ) и асимметрично-листовидный с коротким овальным черешком (рис. 8, 15 ). Оба они находят параллели в погребениях степной зоны, относящихся к среднему и позднему периодам катакомбной общности, а также к посткатакомбному периоду ( Братченко , 2006). В лесостепи близкие выемчатому наконечнику изделия (рис. 9, 8, 9, 11, 17 ) встречены в составе «стрелочных наборов», датируемых развитым этапом СКК ( Синюк , 1996. С. 131). Аналогичный наконечник (рис. 9, 14 ) вместе с другими выемчатыми обнаружен на поселении Университетское 3, где присутствует посуда развитого среднедонского облика ( Тихонов, Матвеев , 1981. Рис. 5). Асимметричные наконечники, сопоставимые с рыканским, серийно представлены на Семилукском городище. В погребениях СКК такие предметы пока не найдены. Близкую форму имеет наконечник (рис. 9, 22 ) из комплекса донецкой катакомбной культуры Новоникольского могильника, который по перекрестным соответствиям (втульчатые крюки, ножи с параллельными краями клинка) синхронизируется с ранним – первой половиной развитого этапов СКК ( Братченко, Швецов , 1991. С. 173; Братченко , 2003. Рис. 19, 3 ; Синюк, Матвеев , 2007. Рис. 16, 2 ; 33, 2 ; 152, 9 ).

Среди каменных орудий интересен топор-молоток, грубо обработанный и лишенный проушины, что позволяет считать его полуфабрикатом (рис. 8, 16 ). Типологически он относится к группе орудий с коротким, четко выделенным обушком, находки которых большей частью связаны с катакомбными памятниками ( Санжаров , 1992. С. 169), в том числе бытовыми (рис. 9, 23, 24 ). В качестве аналогии в закрытых комплексах лесостепи можно указать топор-молоток одного из погребений Девицкого могильника (рис. 9, 25 ), где данное изделие находилось вместе с фрагментами раструбошейного горшка, покрытого характерной для развитого этапа СКК смешанной орнаментацией ( Синюк, Матвеев , 2007. Рис. 35, 2 ).

Прочие предметы вещевого комплекса поселения не несут культурно-хронологической специфики. Среди них песчаниковые плитки-абразивы и подра-

Рис. 8. Вещевой инвентарь поселения Рыкань 3

ботанные на сломах фрагменты сосудов (иногда с деталями орнамента), выполнявшие аналогичную функцию (рис. 8, 9 – 12 ). Последние встречаются только на поселениях ( Пряхин , 1982. Рис. 11, 1-4 ; Санжаров , 2010. Рис. 30, 12 – 14 ; 31, 1, 2 ; 75, 8 - 14 ; 80, 1 - 6 ; и др.). В материалах многослойных памятников они выделяются по тем же морфолого-технологическим признакам, что и остальная катакомбная керамика (рис. 9, 2 – 6 ).

Сложнее подобрать аналогии редким костяным орудиям поселения (рис. 8, 17 - 19 ). Пока это можно сделать лишь для гарпунов, представленных на поселении и в погребениях СКК несколькими типами (рис. 9, 26, 27 ), общим из которых является тип цельноплоского гарпуна (рис. 8, 18 ; 9 , 27 ). К необычным находкам относится симметрично сужающийся к острию фрагмент орудия на продольно расколотой трубчатой кости копытного (рис. 8, 19 ). По форме он близок наконечникам стрел из погребения начала поздней бронзы Филатовского кургана ( Синюк, Козмирчук , 1995. Рис. 12, 7 - 11 ), но считать их аналогиями не позволяет принципиальная разница в размерах и сырье. Сходство по этим показателям имеют внешне похожие изделия из памятников лесного и лесостепного неолита, именуемые рогатинами или орудиями со скошенным острием ( Левенок , 1965. С. 235. Рис. 8, 5 – 8 ). Однако у орудия Рыкани 3 боковые лезвия не выделены и нет скоса к острию, которое имеет огранку и от использования притуплено на конце. Трасолог А.Н. Усачук, осматривавший предмет, назвал его массивной проколкой.

Аналогичной функцией обладает единственное из раскопок поселения металлическое орудие - четырехгранное шило с намеренно изогнутым и утонченным рабочим концом, вероятно использовавшееся как скорняжный инструмент (рис. 8, 20 ). Такие изделия изредка встречаются в погребениях катакомбных культур ( Гак, 2005. С. 73, 74). В СКК они известны по материалам Первого Власовского могильника (рис. 9, 28 ) и поселения Карамышево 9 (рис. 9, 29 ). Рентгенофлуоресцентный анализ рыканского шила выявил медь со следами мышьяка. Особенности изготовления предмета (литье заготовки и ее последующая ковка с отжигами) позволяют предполагать, что концентрация летучего при нагревании мышьяка в исходном сырье была существенно выше. Таким сырьем была, скорее всего, низколегированная мышьяковая бронза, использование которой с функционально-технологической точки зрения является наиболее оправданным ( Равич, Рындина , 1984. С. 118). В этой связи показательно устойчиво низкое содержание мышьяка в меди орудий разных памятников СКК (табл. 3).

Рис. 9. Вещевой инвентарь поселений ( 2–6, 12–16, 23, 24, 29 ) и погребений ( 1, 7–11, 17–21, 25–28 ) среднедонской катакомбной культуры (кроме 22 – донецкая катакомбная культура)

1 - Павловский (нижняя группа), к. 11, п. 1; 2 - Надтеррасное; 3 - Круглое озеро; 4 - Алешин Ручей; 5 – Шиловское; 6 – Подлесное; 7, 8 – Второй Богучарский, к. 2, п. 11; 9, 10 – Кубаева могила;

11 - Ильменский, к. 1, п. 7; 12 - 16 - Университетское 3; 17 - 21 - Песковский, к. 1, п. 4; 22 - Новоникольское, к. 1, п. 5; 23, 24 – Славяногорское; 25 – Девицкий, к. 1, п. 2; 26 – Стояновский, к. 13, п. 10; 27 – Ксизово 19, раскоп 1, п. 3; 28 – Первый Власовский, к. 1, п. 1; 29 – Карамышево 9 (по: 1, 7 – 11, 17 – 21, 25 – 28 – Синюк, Матвеев , 2007; 2 – 4, 6, 23, 24 – Санжаров , 2010; 5 – Пряхин , 1982; 12 – 16 – Тихонов, Матвеев , 1981; 22 – Братченко , 2006)

Таблица 3. Химические элементы с содержанием ≥ 0,1% в составе металла орудий из памятников среднедонской катакомбной культуры. Медь – везде основа

|

Паспортные данные. Предмет |

As |

Zn |

Ag |

Fe |

Ni |

Лаб., шифр |

|

Рыкань 3 пос., постр. 1. Шило |

0,37 |

МГУ |

||||

|

Усманский, к., п. 5. Нож |

1,0 |

0,1 |

ИИМК 811-51 |

|||

|

Прилепский, к. 3, п. 5. Нож |

0,8 |

ИИМК 811-53 |

||||

|

Карамышево 9, пос. Шило |

0,58 |

0,1 |

МГУ |

|||

|

Владимировка 1, к. 1, п. 1. Нож |

1,55 |

0,38 |

ИА 49413 |

|||

|

Владимировка 1, к. 1, п. 1. Шило |

1,21 |

0,12 |

ИА 49415 |

|||

|

Владимировка 1, к. 2, п. 4. Нож |

2,31 |

ИА 49423 |

||||

|

Владимировка 1, к. 2, п. 4. Шило |

1,57 |

ИА 49425 |

||||

|

Новоникольское, к. 1, п. 3. Нож |

1,5 |

1,2 |

0,18 |

ИА 16272 |

||

|

Новоникольское, к. 1, п. 10. Нож |

1,5 |

0,2 |

ИА 16273 |

Место поселения Рыкань 3 на шкале абсолютной хронологии определяется пока на основании трех радиоуглеродных дат, полученных AMS-методом по кости и углю из надежных стратиграфических контекстов. Калиброванные значения дат с вероятностью 1σ находятся в пределах XХIX–XХIV вв. до н. э. (табл. 4)6. В этот диапазон вписываются и единичные 14C даты по древесине лесостепных погребений, относимых к развитому этапу СКК ( Гей , 2011. С. 7). Даты памятников ее степной периферии на юго-западе ( Klochko, Sanzharov , 2003. Tab. 1; Санжаров , 2010. Табл. 3) и востоке ( Мимоход , 2009. Прил. 1.3) несколько моложе и перекрывают интервал среднедонских дат лесостепи на отрезке XXVI–XXIV вв. до н. э. К этому же отрезку тяготеют даты закрытых комплексов и поселений со среднедонской посудой развитого облика ( Мимоход , 2009. Илл. 9, 18; Санжаров , 2010. Рис. 16–19, 38–40, 125–126). В целом, несмотря на малочисленность, серия дат развитой СКК соотносима с датировкой ранних фаз локальных катакомбных культур, в частности восточноманычской и ингульской, абсолютная хронология которых, вследствие обеспеченности данными 14C, сейчас лучше всего разработана ( Шишлина , 2007. С. 277, 278. Табл. 8; Кореневский, Белинский, Калмыков , 2007. С. 92–95; Кайзер , 2011; Kaiser , 1999; и др.). Таким образом, радиоуглеродный возраст поселения Рыкань 3 в контексте дат по другим памятникам СКК вступает в противоречие с утвердившимся представлением о ее сравнительно позднем образовании ( Братченко , 1998. С. 9–12; Синюк, Матвеев , 2007. С. 47–52; Федосов , 2007. С. 26; Санжаров , 2010. С. 394; и др.), заставляя предполагать синхронность процессов культурогенеза в степи и лесостепи в развитое катакомбное время.

Таблица 4. Радиоуглеродные даты поселения Рыкань 3

|

Паспорт и материал образца |

Лаб. № |

14C (BP) |

Интервал калиброванного возраста (cal BC) |

δ13C (‰) |

|

Котлован постройки 1 (глуб. 0,6 м) кость животного |

GrA 45167 |

3955±35 |

1σ [нач.: кон.] вероятность [2565 BC:2532 BC] 0,304492 [2528 BC:2525 BC] 0,010774 [2496 BC:2456 BC] 0,488707 [2418 BC:2407 BC] 0,068706 [2375 BC:2351 BC] 0,127321 |

–19,81 |

|

Котлован постройки 2 (глуб. 1,1 м) кость животного |

GrA 45169 |

4120±35 |

1σ [нач.: кон.] вероятность [2858 BC:2810 BC] 0,308114 [2751 BC:2722 BC] 0,169634 [2700 BC:2621 BC] 0,522251 |

–19,83 |

|

Котлован с прокалом и золой (глуб. 0,9 м) уголь |

Poz-52381 |

4190±35 |

68,2% вероятность 2884BC (15,8%) 2858BC 2811BC (39,5%) 2750BC 2723BC (12,9%) 2700BC |

Список литературы Поселение Рыкань 3 в контексте памятников катакомбной общности Восточно-Европейской Лесостепи

- Абрамов В.В., Сударев Н.И., 2011. Жертвоприношение собаки на поселении Береговой 4: еще один сюжет в сакральной жизни Боспора//Боспорский феномен: население, языки, контакты: Мат. междунар. науч. конф. (Санкт-Петербург, 22-25 ноября 2011 г.)/Ред. М.Ю. Вахтина [и др.]. СПб.: Нестор-История. С. 337-343.

- Березуцкая Т.Ю., 2003. Среднедонская катакомбная культура и ее локальные варианты (по материалам погребальных памятников): Монография. Воронеж. 92 с.

- Берестнев С.И., 2001. Восточноукраинская лесостепь в эпоху средней и поздней бронзы (II тыс. до н. э.). Харьков: Амет. 264 с.

- Бессудное А.Н., Ивашов М.В., 2002. Материалы бронзового века поселения Студёновка 3 на Верхнем Дону//Археологические памятники Восточной Европы: Межвуз. сб. науч. тр./Отв. ред. А.Т. Синюк. Воронеж: Изд-во ВГПУ. С. 34-41.

- Борисов А.В., Бухонов А.В., Гак Е.И., Плеханова Л.Н., 2013. Инфраструктура катакомбного поселения Рыкань-3 в свете междисциплинарных исследований//Археология Восточно-Европейской степи: Межвуз. сб. науч. тр. Вып. 10/Отв. ред. В.А. Лопатин. Саратов: Саратовский гос. ун-т. С. 66-74.

- Братченко С.Н., Швецов М.Л., 1991. Северскодонецкие катакомбные погребения на реке Красная//Катакомбные культуры Северного Причерноморья: источники, проблемы, исследования: Сб. науч. тр./Отв. ред. С.Н. Братченко. Киев: Респ. ассоц. молодых ученых и специалистов АН Украины. С. 165-186.

- Братченко С.Н., 1998. Орнаментацiя керамiки у генезi катакомбних культур//Доба бронзи Доно-Донецького регiону: Мат. 4-го українсько-росiйського польового археологiчного семiнару (с. Капiтанове Луганської областi, 13-14 липня 1998 р.). Київ; Воронеж. С. 7-12.

- Братченко С.Н., 2003. Могили бронзової доби в басейнi р. Деркул//Материалы и исследования по археологии Восточной Украины: Сб. науч. тр. Вып. 1/Ред. С.М. Санжаров. Луганск: ВНУ им. В. Даля. С. 162-225.

- Братченко С.Н., 2006. Левенцовская крепость: Памятник культуры бронзового века//Матерiали та дослiдження з археологiї Схiдної України: Зб. наук. праць/Голов. ред. С.М. Санжаров. Луганськ: СНУ iм. В. Даля Вип. 6. С. 32-307.

- Гак Е.И., 2005. Металлообрабатывающее производство катакомбных племен степного Предкавказья, Нижнего Дона и Северского Донца: Дис.... канд. ист. наук: специальность 07.00.06 «Археология». М. 386 с.

- Гак Е.И., Борисов А.В., 2011. Поселение катакомбной культуры Рыкань-3: топография, стратиграфия, планиграфия//Археологические памятники Восточной Европы: Межвуз. сб. науч. тр. Вып. 14/Отв. ред. И.В. Федюнин. Воронеж: Изд-во ВГПУ С. 120-127.

- Гак Е.И., Борисов А.В., 2012. Котлованы катакомбного поселения Рыкань-3 в лесостепном Подонье//Проблеми дослiдження пам'яток археологiї Схiдної Украiни: Мат. III Луганської мiжнар. iсторико-археолог. конф., присвяч. пам'ятi С.Н. Братченка/Отв. ред. В.В. Отрощенко. Луганск: ЛОКМ. С. 197-206.

- Гей А.Н., 2011. Спорные вопросы и перспективы изучения катакомбной культурно-исторической общности//КСИА. Вып. 225. С. 3-10.

- Зеленин Д.К., 1937. Тотемы-деревья в сказаниях и обрядах европейских народов М.; Л.: Изд-во АН СССР (Тр. Ин-та археол., антропол., этнографии АН СССР Этнографич. сер. Т. XV Вып. 2.) 78 с.

- Ивашов М.В., 1999. Памятники катакомбного типа на Верхнем Дону//Проблемы археологии бассейна Дона: Сб. науч. тр./Отв. ред. А.Д. Пряхин. Воронеж: Изд-во ВГПУ С. 87-99.

- Ивашов М.В., 2000. Постройки раннего этапа катакомбной культуры поселения Студёновка 3 на Верхнем Дону//Взаимодействие и развитие древних культур южного пограничья Европы и Азии: Мат. междунар. науч. конф., посвящ. 100-летию со дня рождения И.В. Синицына (14-18 мая 2000 г., Саратов -Энгельс)/Ред. Е.К. Максимов. Саратов: Саратовский гос. ун-т. С. 48-50.

- Ивашов М.В., 2002. Особенности топогеографического размещения памятников катакомбного времени на Верхнем Дону//Н.И. Троицкий и современные исследования историко-культурного наследия Центральной России: [Сб. науч. ст. по итогам работы III Историко-археолог. чтений памяти Н.И. Троицкого (Тула, 25-27 октября 2001 г.)]. Т. 1: Археология/Отв. ред. А.Н. Наумов. Тула: ИНФРА. С. 43-51.

- Ивашов М.В., 2003. Постройки катакомбного времени поселения Замятино 10 на Верхнем Дону//Археология восточноевропейской лесостепи: Сб. мат. всерос. науч. конф, посвящ. 100-летию со дня рождения А.Е Алиховой (11-14 ноября 2002 г.)/Отв. ред. Г.Н. Белорыбкин, В.В. Ставицкий. Пенза: ПГПУ им. В.Г. Белинского. С. 223, 234.

- Ивашов М.В., 2009. Материалы среднего бронзового века с поселения Буховое 9 в верховьях р. Воронеж//Верхнедонской археологический сборник: Сб. науч. тр. Вып. 4/Отв. ред. А.Н. Бессуднов. Липецк: РИЦ ЛГПУ. С. 82-98.

- Кайзер Э., 2011. Проблемы абсолютного датирования катакомбной культуры Северного Причерноморья//КСИА. Вып. 225. С. 15-27.

- Козмирчук И.А., 1999. Материалы раннего этапа среднедонской катакомбной культуры на Верхнем Дону (по результатам исследований поселения Замятино 10)//Археология Центрального Черноземья и сопредельных территорий: Тез. докл. регион. науч. конф. (Липецк, 1999 г.)/Отв. ред. А.Н. Бессуднов. Липецк: ЛГПУ. С. 53-58.

- Кореневский С.Н., Белинский А.Б., Калмыков А.А., 2007. Большой Ипатовский курган на Ставрополье как археологический источник по эпохе бронзы на степной границе Восточной Европы и Кавказа. М.: Наука. 230 с.

- Левенок В.П., 1965. Долговская стоянка и ее значение для периодизации неолита на Верхнем Дону//Палеолит и неолит СССР М.; Л.: Изд-во АН СССР. Т. 5. (МИА. № 131.) С. 223-251.

- Малов Н.М., Сергеева О.В., 2010. Поселения эпохи средней бронзы Нижнего Поволжья, Волго-Донского и Волго-Уральского междуречья//Археология Восточно-Европейской степи: Межвуз. сб. науч. тр. Вып. 8/Отв. ред. В.А. Лопатин. Саратов: Саратовский гос. ун-т. С. 30-61.

- Малов Н.М., Филипченко В.В., 1995. Памятники катакомбной культуры Нижнего Поволжья//Археологические вести. № 4/Отв. ред. В.М. Массон. СПб: ИИМК РАН. С. 52-62.

- Маслихова Л.И., 2006а. Керамика погребений среднедонской катакомбной культуры как исторический источник: Автореф. дис.... канд. ист. наук: специальность 07.00.06 «Археология». М. 20 с.

- Маслихова Л.И., 2006б. Соотношение поселенческой и погребальной керамики среднедонской катакомбной культуры//Археологическое изучение Центральной России: Тез. докл. междунар. науч. конф., посвящ. 100-летию со дня рождения В.П. Левенка (Липецк, 13-16 ноября 2006 г.)/Отв. ред. А.Н. Бессуднов, М.В. Ивашов. Липецк: ЛГПУ. С. 152-156.

- Матвеев Ю.П., 1980. Отчет к Открытому листу № 408 об археологических раскопках поселений среднедонской катакомбной культуры на территории Воронежской области в 1979 г.//Архив ИА. Р-1. № 7383.

- Мимоход Р.А., 2009. Курганы эпохи бронзы -раннего железного века в Саратовском Поволжье: характеристика и культурно-хронологическая атрибуция комплексов. М.: Таус. (Материалы охранных археологических исследований. Т. 10.) 290 с.

- Погорелов В.И., 1984. Поселение Терновое в лесостепном Подонье//Эпоха меди юга Восточной Европы: Межвуз. сб. науч. тр./Отв. ред. Н.Я. Мерперт. Куйбышев: КГПИ. С. 140-154.

- Пряхин А.Д., 1982. Поселения катакомбного времени лесостепного Подонья. Воронеж: Изд-во ВГУ 159 с.

- Пряхин А.Д., Матвеев Ю.П., Беседин В.И., 1991. Среднедонская катакомбная культура: происхождение, этапы развития: Препринт. Воронеж: Изд-во ВГУ. 19 с.

- Равич И.Г., Рындина Н.В., 1984. Изучение свойств и микроструктуры сплавов медь-мышьяк в связи с их использованием в древности//Художественное наследие: Сб. М: ГосНИИР. № 9 (39). С. 114-124.

- Санжаров С.Н., 1992. Каменные сверленые топоры-молотки Донбасса//РА. № 3. С. 160-177.

- Санжаров С.Н., 2010. Восточная Украина на рубеже эпох средней -поздней бронзы. Луганск: ВНУ им. В. Даля. 488 с.

- Синюк А.Т., 1996. Бронзовый век бассейна Дона. Воронеж: Изд-во ВГПУ 351 с.

- Синюк А.Т., Козмирчук И.А., 1995. Некоторые аспекты изучения абашевской культуры в бассейне Дона (по материалам погребений)//Древние индоиранские культуры Волго-Уралья (II тыс. до н. э.): Межвуз. сб. науч. тр./Отв. ред. И.Б. Васильев. Самара: Изд-во СГПУ С. 37-72.

- Синюк А.Т., Матвеев Ю.П., 2007. Среднедонская катакомбная культура эпохи бронзы (по данным курганных комплексов). Воронеж: Изд-во ВГПУ. 220 с.

- Тихонов Б.Г., Матвеев Ю.П., 1981. Университетские поселения среднедонской катакомбной культуры в пойме р. Воронеж//Эпоха бронзы волго-уральской лесостепи: Сб. ст./Ред. А.Д. Пряхин. Воронеж: Изд-во ВГПУ. С. 75-88.

- Федосов М.Ю., 2007. Памятники среднедонской катакомбной культуры в Волго-Донском междуречье//Археология Восточно-Европейской степи: Межвуз. сб. науч. тр. Вып. 5./Ред. В.А. Лопатин. Саратов: Научная книга. С. 15-33.

- Формозов А.А., 1984. Строительные жертвы на поселениях и в жилищах эпохи раннего металла//СА. № 4. С. 238-240.

- Чернышева Е.В., Гак Е.И., Борисов А.В., 2012. Уреазная активность культурного слоя поселения катакомбной культуры Рыкань-3//Проблеми дослiдження пам'яток археологiї Схiдної України: Мат. III Луганської мiжнар. iсторико-археолог. конф., присвяч. пам'ятi С.Н. Братченка/Отв. ред. В.В. Отрощенко. Луганськ: ЛОКМ. С. 388-391.

- Шишлина Н.И., 2007. Северо-Западный Прикаспий в эпоху бронзы (V-III тыс. до н. э.). М. (Тр. ГИМ. Вып. 165.) 398 с.

- Kaiser E., 1999. Radiocarbon dates from catacomb graves//Baltic-Pontic Studies. Poznan Vol. 7: The foundation of Radiocarbon Chronology of Cultures between the Vistula and Dnieper: 3150-1850 BC. P. 129-150.

- Klochko V.I., Sanzharov S.N., 2003. Radiocarbon dating of Early and Middle Bronze Age relics of the Siversky Donets (Luhansk Region): A preliminary report//Baltic-Pontic Studies. Poznan Vol. 12. P. 209-211.