Поселения амнинского культурного типа в контексте раннего неолита севера Западной Сибири

Автор: Дубовцева Екатерина Николаевна, Косинская Любовь Львовна, Пиецонка Хенни, Чаиркина Наталия Михайловна

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии

Статья в выпуске: 7 т.19, 2020 года.

Бесплатный доступ

Городище Амня I расположено в Белоярском районе ХМАО - Югры и является самым северным для обществ охотников, рыболовов и собирателей в Евразии. Датируется началом VI тыс. до н. э. Этот уникальный объект позволяет изучать инновации в среде неолитического населения Нижнего Приобья - строительство оборонительных сооружений, внедрение керамической посуды, широкое применение шлифованных орудий. Находящееся недалеко поселение Кирип-Вис-Юган-2, имеющее близкий облик материальной культуры, но лишенное укреплений, также включено в амнинский культурный тип. Несмотря на многолетние исследования, многие вопросы, связанные с этими памятниками, остаются открытыми. В результате наших полевых работ 2019 г. уточнены планиграфия и стратиграфия памятников, получены данные по реконструкции палеосреды, новые радиоуглеродные датировки, подтверждающие ранненеолитический возраст городища Амня I. Получены также две даты по углю из жилища № 2 поселения Амня II, которое находится в 50 м от городища Амня II. Обе даты относятся к началу VI тыс. до н. э.

Нижнее приобье, таежная зона, неолит, городища охотников-рыболовов, амнинский культурный тип, керамика, радиоуглеродное датирование

Короткий адрес: https://sciup.org/147220242

IDR: 147220242 | УДК: 902.652, | DOI: 10.25205/1818-7919-2020-19-7-94-108

Текст научной статьи Поселения амнинского культурного типа в контексте раннего неолита севера Западной Сибири

Неолитическая эпоха в таежной зоне Западной Сибири характеризуется рядом инноваций в материальной и духовной культуре. Это выражается в появлении памятников со сложной структурой – культовых холмов, поселений с круговой планировкой и с ограждениями, мы-совых городищ. Происходили изменения в каменной индустрии, появлялась керамика. Все это свидетельствует о серьезных изменениях в образе жизни и организации древних коллективов, об усложнении социальной структуры. Начало этих изменений в таежной зоне, судя по радиоуглеродному датированию опорных памятников, происходило во второй половине VII тыс. до н. э. Имеются данные, говорящие о начале неолитической эпохи в более ранний период, но это требует уточнения.

Интенсификация изучения раннего неолита (исследование новых памятников, выделение новых археологических культур, активная работа по радиоуглеродному датированию, изучение образа жизни древних жителей таежной зоны и реконструкция палеосреды) заставляет обращаться к уже известным памятникам и культурным типам, анализировать их с современных точек зрения.

Амнинский культурный тип памятников включает в себя материалы, полученные при раскопках городища Амня I и поселения Кирип-Вис-Юган-2. Они локализуются в Нижнем Приобье и относятся к раннему неолиту – радиоуглеродное датирование по различным материалам и методам относит существование типа ко второй половине VII – началу VI тыс. до н. э. (здесь и далее используется калиброванная шкала).

Городище Амня I не только самое северное, но и одно из самых ранних городищ охотников и собирателей в Евразии. Этот памятник является ключевым в исследовании раннего неолита таежной зоны Западной Сибири, так как позволяет изучать несколько инноваций в среде неолитического населения Нижнего Приобья – строительство оборонительных сооружений, внедрение керамической посуды, широкое применение шлифованных орудий, в том числе наконечников стрел. Поселение Кирип-Вис-Юган-2 имеет близкий облик материальной культуры и жилищных конструкции, но лишено укреплений.

Несмотря на многолетние исследования, некоторые ключевые вопросы, касающиеся возникновения амнинского культурного типа, структуры поселений, функции городища, датировки, контактов и связей, остаются открытыми. Цель настоящей статьи – введение в научный оборот новых данных, призванных ответить на некоторые из этих вопросов. Материалы были получены в 2019 г. в ходе полевых исследований городища Амня I, поселений Амня II и Кирип-Вис-Юган-2. Задачами исследования стали уточнение планиграфии и стратиграфии этих объектов археологии, отбор образцов для радиоуглеродного анализа и реконструкции палеосреды. В статье представлены предварительные результаты этих работ.

Материалы и источники

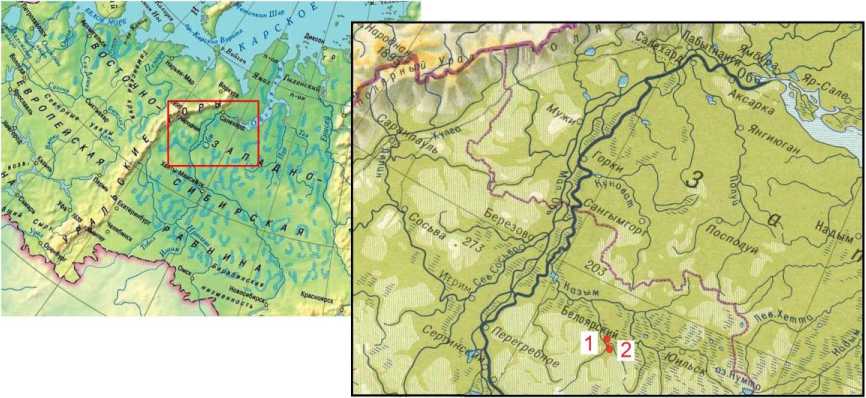

Памятники находятся в Белоярском районе ХМАО – Югры в 4 и 7 км к юго-востоку от поселка Казым. Городище Амня I расположено на правом берегу р. Амня (приток р. Казым), поселение Кирип-Вис-Юган-2 – на левом берегу небольшой р. Кирипвисъюган (правый приток р. Амни) (рис. 1). Они открыты и исследовались в конце 1980-х гг. В. М. Морозовым 1.

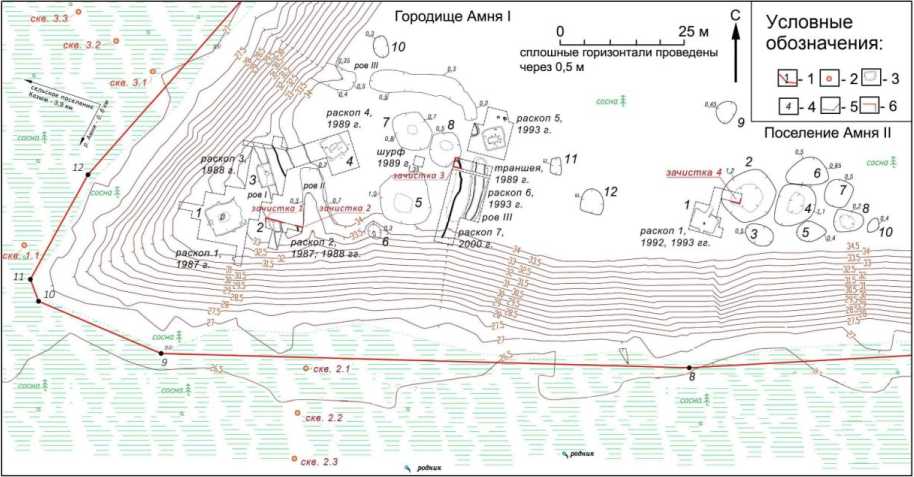

Городище Амня I состоит из двух площадок, расположенных на мысу боровой террасы высотой 5–6 м, с трех сторон окруженной болотом (рис. 2). Южный и северо-западный склоны террасы довольно крутые, на оконечности мыса она полого понижается к болоту. В рельефе хорошо выражены два рва глубиной 0,26–0,61 м, отсекающие две поселенческие площадки: внутреннюю и внешнюю. С внутренней стороны ко рвам примыкают невысокие (до 0,5 м) валообразные насыпи. Во внешней линии обороны заметны два прохода. На внешней площадке городища фиксируются глубокие округлые и овальные в плане впадины (западины) № 5, 6, 7, 8. Три из них диаметром 7–10 м и глубиной 0,8 м. Впадина № 6 меньше – 3,2 × 2,6 м, глубиной 0,3 м. В трех метрах к северу от северного прохода располагается впадина № 10. В 2019 г. к востоку от внешнего рва обнаружены еще две впадины – № 11 и 12 размерами 5,0–3,5 × 4,5–2,2 м, глубиной 0,3–0,5 м.

Раскопами 1987–1989, 1993, 2000 гг. на городище были исследованы пять построек и участки оборонительных сооружений [Морозов, Стефанов, 1993; Стефанов, Борзунов, 2008]. В ходе раскопок обнаружен еще один ров, не читаемый в рельефе. Три линии обороны, вероятно, последовательно сменяли одна другую. Каждая состояла из рва и примыкающей к нему ва-лообразной насыпи, в основании которой прослежена канавка от частокола.

Рис. 1. Карта-схема расположения городища Амня I, поселений Амня II и Кипип-Вис-Юган-2:

1 – городище Амня I и поселение Амня II; 2 – поселение Кирип-Вис-Юган 2

Fig. 1. Map of the location of Amnya I fortified settlement, Amnya II and Kirip-Vis-Yugan-2 settlements: 1 – the settlement of Amnya I and the settlement of Amnya II; 2 – Kirip-Vis-Yugan-2 settlement

Рис. 2 . План городища Амня I и поселения Амня II:

1 – предварительная граница объекта археологического наследия; 2 – скважины бурения болотных отложений;

3 – сооружения археологического характера; 4 – номер сооружения археологического характера;

5 – граница раскопа; 6 – зачистка

Fig. 2 . Plan of the Amnya I fortified settlement and Amnya II settlement:

1 – preliminary border of the object of archaeological heritage; 2 – wells for drilling marsh deposits;

3 – archaeological structures; 4 – number of the archaeological structure;

5 – the border of the excavation; 6 – stripping

В 50 м к востоку от внешней линии укреплений вглубь террасы располагаются 10 впадин поселения Амня II (см. рис. 2). В 1992–1993 гг. впадина № 1 была исследована раскопками, во впадину № 2 была проложена Г-образная траншея. Поселение датировано энеолитом на основании анализа керамического комплекса [Стефанов, 2001] 2.

На поселении Кирип-Вис-Юган-2, занимающем участок невысокой террасы рядом с устьем ручья, зафиксировано 5 впадин округлой и овальной формы. Две из них были исследованы раскопками 3. Материальный комплекс и особенности жилищных конструкций позволили авторам соотнести этот памятник с городищем Амня I [Стефанов и др., 2005].

Жилища амнинского типа имели прямоугольные котлованы площадью 15–40 кв. м (глубина 0,6–1,8 м). По периметру котлованов фиксировалась канавка – следы деревянной обшивки стен, в центре располагалось очажное возвышение, на полу прослеживались углистая прослойка (следы деревянного настила) и засыпка охрой [Морозов, Стефанов, 1993; Стефанов и др., 2005; Стефанов, Борзунов, 2008].

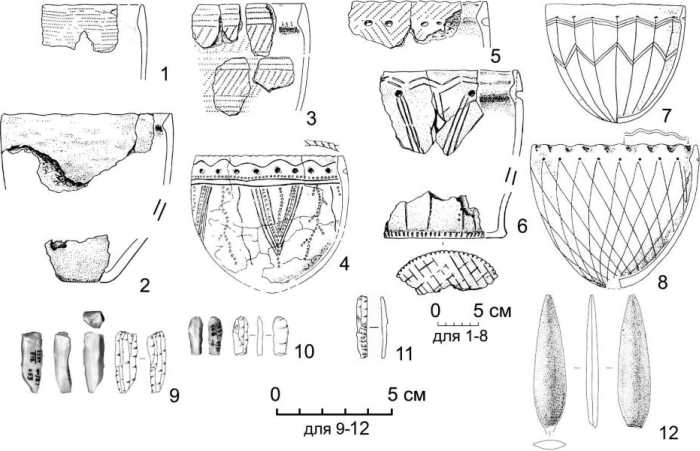

Керамика амнинского типа немногочисленна, всего насчитывается около 45–50 сосудов [Морозов, Стефанов, 1993; Стефанов и др., 2005; Стефанов, Борзунов, 2008]. Следует отметить, что выделяются как минимум два основных типа. Первый – закрытые плоскодонные и округлодонные банки, украшенные в прочерченной и накольчатой технике (рис. 3, 4 , 6–8 ), или без орнамента (рис. 3, 2 ). Второй тип представлен полуяйцевидными сосудами средних размеров с округлым дном, они декорированы гребенчатым орудием в технике штамповки, реже – шагания (рис. 3, 1 , 3 , 5 ). Технико-технологический анализ керамики показал, что сосуды всех типов изготавливались из местных глин, с примесью дресвы, шамота, органического раствора в различных сочетаниях. Корреляция между видами исходного сырья и формовочной массы, с одной стороны, формой и орнаментацией сосудов, с другой, не прослеживается [Дубовцева и др., 2019. С. 152].

Рис. 3 . Артефакты из городища Амня I: 1–8 – керамика; 9–12 – каменный инвентарь ( 9 – нуклеус, 10 , 11 – пластинки, 12 – шлифованный наконечник стрелы)

Fig. 3 . Artefacts from Amnya I: 1–8 – ceramics; 9–12 – stone tools ( 9 – nucleus; 10 , 11 – blades, 12 – polished arrowhead)

Для каменного инвентаря амнинского культурного типа характерны широкое использование кварцевого сырья и контрударная техника скола, развитая абразивная обработка мягких пород (сланцы, опоки), морфологическая аморфность орудий в составе кварцевого комплекса, призматическое расщепление кремнистых пород (микропластинки, призматические и конусовидные нуклеусы) (рис. 3, 9 – 11 ). Кварцевые орудия представлены долотовидными, скребущими, режущими инструментами, резцами и резчиками на расколотых гальках, отще-пах, немногочисленных пластинах. Шлифованные изделия включают тесла, долота, ножи, наконечники стрел (рис. 3, 12 ). Многочисленны абразивные инструменты, наковальни, отбойники [Морозов, Стефанов, 1993. С. 160–165; Стефанов и др., 2005. С. 23; Стефанов, Борзунов, 2008].

Очевидно, что не все объекты на городище существовали одновременно. Авторы раскопок самым ранним считают жилище № 1, обнесенное рвом; затем поселок расширялся, и его центр смещался в напольную сторону. По мере возведения новых жилищных объектов возникала необходимость в сооружении новых линий укреплений [Стефанов, Борзунов, 2008]. В раскопах № 1–7 зафиксированы факты наложения объектов. Жилища № 1 и 3 были погребены культурными слоями энеолита. Котлованы жилищ № 2 и 3 перекрывают ров I, который не выражен в современном рельефе. Жилище № 9 расположено напротив прохода во внешней линии укреплений, скорее всего, оно, как и жилище № 8, было уже разрушено при сооружении этой линии. Частокольная канавка внешней линии обороны разрезала восточную часть жилища № 8, но не доходила до дна котлована. Под валом внешней линии укреплений зафиксированы наземные объекты – кострища и производственные площадки [Там же. С. 101].

Планиграфический анализ распределения вещевого комплекса на городище Амня I показал, что различные типы посуды и каменного инвентаря распределены неравномерно и тяготеют к различным объектам. Возникло предположение, что такая ситуация свидетельствует о двухкомпонентности комплекса и связана с хронологическими этапами функционирования городища. Возможно, объекты восточной периферии памятника (жилища № 8 и 9, кострище № 2 под валом III) имеют более ранний возраст относительно остальных сооружений [Ду-бовцева и др., 2019. С. 156–157].

Таким образом, высказано две гипотезы относительно этапов заселения городища. Для их проверки необходимо было увеличение базы данных радиоуглеродных датировок и уточнение стратиграфической ситуации.

Исследования 2019 года

Полевые исследования начались с составления инструментального плана памятников (см. рис. 2). Для фиксации стратиграфической последовательности различных объектов и отбора образцов для естественнонаучного анализа (радиоуглеродного, геохимического, палеоботанического) были зачищены стенки старых раскопов 1989 и 1993 гг. С целью изучения палеосреды произведено бурение болотных отложений.

Зачистка № 1 заложена в раскопе № 2 на участке Г–Д/8–9, где исследовались ров I и перекрывающая его постройка № 2 с заполнением красноватого (охристого) цвета, более насыщенного в углубленном центре котлована. Тонкая прослойка на дне маркирует пол: серый, насыщенный угольками песок – преимущественно в периферийной части; красная охра – в центральной. Глубина пола в центре котлована – до 0,6 м от современной поверхности, на периферии – 0,3–0,4 м. Очажная линза мощностью 0,12–0,15 м приподнята над полом на 0,05 м. Судя по западному профилю зачистки № 1, с этой стороны граница жилища уходила за пределы раскопа.

Заполнение рва I состояло из двух слоев: более темного, с большим количеством мелких углистых частиц – вверху, и более светлого слоистого – внизу. Они разделялись тонкой углистой прослойкой серого песка. Похожая прослойка выстилает дно рва I. Верхняя прослойка прогнута ко дну рва и на западном конце оподзолена. Вероятно, она представляет собой следы некой дневной поверхности. Это подтверждается определением ботанических макроостатков из погребенного почвенного подзола, который содержит обожженные стебли различных растений и семена настоящей толокнянки (Arctostaphylos uva-ursi). Вероятно, отложения верхнего и нижнего слоев заполнения рва должен был разделять заметный промежуток времени, т. е. к моменту сооружения постройки № 2 ров был частично засыпан и на его поверхности сформировался напочвенный покров, началось оподзоливание. Верхнее заполнение рва, вероятно, образовалось при выравнивании поверхности под постройку.

Зачистка № 2 заложена на участке Г–Д/11 для изучения вала внутренней линии укреплений, датировки частокольной канавки и определения их соотношения с постройкой № 2. Под современным подзолом зафиксирована насыпь вала, под которой сохранился полный профиль древней погребенной подзолистой почвы. Частокольная канавка прорезала ее от уровня древней дневной поверхности, маркированной красноватой охристой прослойкой. Такой прослойки нет на погребенном подзоле к востоку от жилища № 2 (участок Д/9), что может указывать на разновременность котлована и частокольной канавки. Профиль канавки клиновидный, западная стенка отвесная, восточная, обращенная ко рву II, более пологая. Ширина канавки по верху 0,5–0,65 м, глубина 0,4 м от уровня древней дневной поверхности.

Зачистка № 3 на участке Р/26 позволила уточнить стратиграфию жилища № 8 и его соотношение с внешней линией укреплений. Стратиграфия зачистки № 3 несколько расходится с профилями отчетов 1989 и 1993 гг. [Морозов, Стефанов, 1993] 4. Она более детализирована в фиксации верхней части заполнения котлована, но нам не удалось проследить профиль канавок от опалубки на его дне.

На плане 1989 г. на участке Р/26 зафиксирована частокольная канавка, ориентированная по линии северо-запад – юго-восток 5. В южном разрезе зачистки № 3 (2019 г.) прослежен ее профиль – полуовальное углубление с округлым дном, заполненное слоистым светлым песком с угольками. Его верхний край фиксировался чуть выше погребенного подзола, нижний врезан в материк на глубину 0,67 м; ширина по верхнему краю 0,32 м. В котловане жилища № 8, в северном профиле зачистки № 3, прослежено нарушение, по форме, размерам и заполнению аналогичное описанному профилю частокольной канавки, но залегающее глубже. Если это продолжение частокольной канавки, то оно стратиграфически подтверждает более ранний возраст жилища № 8 относительно оборонительной линии III, как и предполагали авторы раскопок [Стефанов, Борзунов, 2008. С. 101–103].

На поселении Амня II стратиграфический разрез был заложен на участке Ф/55 – на концевом отрезке траншеи 1993 г., прорезавшей край жилищной впадины № 2 6. Жилище № 2 представляло собой полуземлянку глубиной 1,1–1,2 м от уровня погребенного подзола (в отличие от жилища № 1, глубина которого не превышала 0,65–0,7 м) [Стефанов, 2001. С. 35]. Слой придонного заполнения котлована жилища № 2 содержал углистые прослойки – следы сгоревших деревянных конструкций. Перекрывающие его слои накапливались и формировались в уже разрушенном и полузасыпанном котловане. Судя по стратиграфическому положению прослойки погребенного подзола, она маркирует древнюю дневную поверхность углубления, возникшего на месте котлована жилища № 2. Наличие под ней погребенного аллювия свидетельствует о ненарушенности этой древней почвенной колонки. Для ее формирования над остатками котлована требовался значительный отрезок времени. Погребение этой поверхности слоем № 5 могло произойти в ходе строительства соседних, более поздних жилищ. Погребенный подзол времени сооружения жилища № 2 (его древняя дневная поверхность) в зачистке не зафиксирован.

Имеющиеся даты городища Амня I и поселения Кирип-Вис-Юган-2 (см. таблицу, 1–5 , 11 , 12 ) демонстрируют значительный разброс и образуют три хронологические группы, что может быть связано с проблемой достоверности радиоуглеродных датировок по керамике, с пресноводным резервуарным эффектом, эффектом старого дерева и т. п. [Piezonka et al., 2020].

Радиоуглеродные даты памятников амнинского типа Radiocarbon dates of Amnya type settlements **

*

|

№ п/п |

Лабораторный индекс |

Объект |

Материал |

14C даты (BP) |

Календарный возраст, л. до н. э. (cal BC) |

|

|

± 1σ (68,2 %) |

± 2σ (95,4 %) |

|||||

Амня I

|

1 |

Ле-4973 |

Заполнение котлована жилища № 9 |

Уголь |

6900 ± 90 |

5 824–5 636 |

5950–5592 |

|

2 |

Ле-4974а |

Придонный слой жилища № 9 |

Уголь |

8 760 ± 280 |

7 935–7 620 |

8 030–7530 |

|

3 |

Ле-4974б |

Пол жилища № 9 |

Уголь |

8630 ± 180 |

7 890–7 500 |

8 030–7290 |

|

4 |

Ki-16028 |

Сосуд без орнамента из жилища № 1 |

ТОС |

6920 ± 90 |

5 880–5 720 |

5 990–5 720 5 920–5 660 |

|

5 |

Poz-97648 |

Сосуд без орнамента из жилища № 1 |

Нагар |

7590 ± 40 |

6468–6426 |

6 504–6392 |

|

6 |

Poz-120474 |

Внутренний вал, частокольная канавка, зачистка № 2, слой 6 |

Уголь |

7205 ± 35 |

6082–6019 (68,2%) |

6207–6139 (12,0%) 6 116–6004 (83,4%) |

|

7 |

Poz-116666 |

Внутренний вал, частокольная канавка, зачистка № 2, слой 6 |

Уголь |

7390 ± 40 |

6356–6292 (37,1 %) 6269–6223 (31,1%) |

6392–6208 (91,3%) 6 167–6 164 (0,2%) 6 141–6 106 (4,0%) |

|

8 |

Poz-118343 |

Пол жилища № 8, зачистка № 3, слой 10 |

Уголь |

7060 ± 40 |

5991–5966 (21,2%) 5957–5904 (47,0%) |

6016–5873 (93,3%) 5861–5847 (2,1%) |

|

9 |

Poz-118431 |

Зачистка № 1, основание рва I, слой 5 |

Уголь |

7070 ± 50 |

6005–5 965 (27,9%) 5959–5903 (40,3%) |

6034–5843 (95,4%) |

|

10 |

Poz-118432 |

Зачистка № 1, очаг жилища № 2, слой 8 |

7020 ± 50 |

5983–5939 (27,0%) 5932–5873 (35,0%) 5861–5848 (6,2%) |

6005–5785 (95,4%) |

Окончание таблицы

|

№ п/п |

Лабораторный индекс |

Объект |

Материал |

14C даты (BP) |

Календарный возраст, л. до н. э. (cal BC) |

|

|

± 1σ (68,2 %) |

± 2σ (95,4 %) |

|||||

Кирип-Вис-Юган-2

|

11 |

Ле-6582 |

Постройка № 4 |

Уголь |

6880 ± 50 |

5 835–5 719 |

5 841–5 663 |

|

12 |

Poz-97649 |

Сосуд из постройки № 1 |

Нагар |

7600 ± 40 |

6472–6429 |

6 560–6549 (1,0%) 6509–6394 (94,4%) |

Амня II

|

13 |

Poz-118357 |

Пол жилища № 2, слой 11 |

Уголь / органика |

6970 ± 40 |

5901–5788 (68,2%) |

5978–5948 (9,0%) 5 922–5 747 (86,4%) |

|

14 |

Poz-116667 |

Погребенный подзол, слой 7 |

Уголь |

7080 ± 40 |

6009–5 973 (33,1 %) 5953–5915 (35,1%) |

6032–5882 (95,4%) |

Сартынья I

|

15 |

Ле-1830 |

? |

Уголь |

6630 ± 80 |

5 630–5510 |

5710–5470 |

|

16 |

Ле-1831 |

? |

Уголь |

6440 ± 80 |

5480–5340 |

5 560–5290 |

* Здесь и далее: калибровка дат проведена с помощью программного обеспечения OxCal. OxCal v4.2.3 Bronk Ramsey (2013); r:5 IntCal13 atmospheric curve. Подготовлено по: [Стефанов и др., 2005. С. 33; Стефанов, Борзунов, 2008. С. 109; Piezonka et al., 2020. P. 5. Table 1].

** Here and further: Date calibration has been done using OxCal software. OxCal v4.2.3 Bronk Ramsey (2013); r:5 IntCal13 atmospheric curve. Prepared according to: [Stefanov et al., 2005, p. 33; Stefanov, Borzunov, 2008, p. 109; Piezonka et al., 2020, p. 5, table 1].

Для уточнения возраста памятников амнинского типа летом 2019 г. было отобрано несколько проб угля. Получено семь новых АМS-дат: пять с городища Амня I (см. таблицу, 6–10 ) и две с поселения Амня II (см. таблицу, 13 , 14 ). В жилище № 2 городища Амня I был датирован уголь из очага – 7 020 ± 40 л. н. (Poz-118432). Образец угля со дна рва I дал близкую дату – 7070 ± 50 л. н. (Poz-118431), что подтверждает предположение В. М. Морозова и В. И. Стефанова о небольшом промежутке времени между возведением жилища № 2 и засыпкой рва I. Судя по калиброванным датам, он мог составлять до 100 лет – период, достаточный для возобновления почвообразовательных процессов на поверхности полузасыпанного рва.

Уголь со дна жилища № 8 датирован возрастом 7 060 ± 40 л. н. (Poz-118343). Канавка в основании вала, примыкающего ко рву II (зачистка № 2), древнее – 7390 ± 40 и 7 205 ± ± 35 л. н. (Роz-116666 и Роz-120474). Обе даты получены с одного образца. Специалисты по радиоуглеродному датированию склонны объяснять такое расхождение эффектом старого дерева, при котором наблюдается существенная разница в возрасте сердцевины и крайних участков ствола. Не ясно также, чем объясняется существенное удревнение этого объекта по сравнению с другими.

Радиоуглеродное датирование культурного слоя из жилища № 2 поселения Амня II показало, что оно также относится к эпохе неолита. Дата 6 970 ± 40 л. н. (Poz-118357) происходит со дна жилища № 2 (образец 1), а дата 7 080 ± 40 л. н. (Poz-116667) – из перекрывающего верхнюю часть котлована погребенного подзола, который перекрыт выкидом из котлована соседнего жилища № 1 (раскоп 1993 г.). Налицо инверсия дат, но при калибровке с вероятностью 95,4 % существует отрезок 5 980–5 880 л. до н. э., на котором обе даты пересекаются. Это значит, что образец со дна жилища может быть древнее на 80 кал. л.

Таким образом, возраст городища Амня I и впадины № 2 поселения Амня II укладывается в период конца VII – первой четверти VI тыс. до н. э. Благодаря получению дат с поселения Амня II можно предположить, что городище Амня I имело и неукрепленную часть, к которой относятся не только жилище № 9, впадины № 10–12, но и часть объектов поселения Амня II.

Для реконструкции палеосреды были проведены заборы образцов для анализа ботанических макроостатков и бурение болотных отложений. Образцы для анализа ботанических палеоостатков отбирались из зачисток № 1 и 3 городища Амня I и зачистки на поселении Ам-ня II. Определения выполнены Я. Даннат в Археоботанической лаборатории Кильского университета. Ботанические макроостатки на городище Амня I предcтавлены фрагментами коры, шишек, ветвей хвойных (ель, сосна, лиственница) и лиственных (береза, ива, тополь) деревьев, а также карликовыми кустарничками (толокнянка) и фрагментами стеблей травянистых растений. Интересно, что в образцах с поселения Амня II помимо сосны зафиксированы остатки ольхи, березы, рябины и мальвовых.

Почвенный зондаж в заболоченной пойме, прилегающей к площадке городища Амня I, проводился по трем зондировочным линиям, расположенным по стрелке мыса, с его южной и северо-западной сторон. Протяженность каждой линии составляла 30 м, скважины бурились через каждые 5 м (см. рис. 2). Общая мощность прозондированных отложений возрастает с 0,55 до 3,65 м: наибольшая глубина отложений наблюдается в центральных скважинах (1.3; 2.3; 3.3) в 15 м от коренного берега, затем общая мощность отложений уменьшается. Сапропель фиксируется только в скважинах с южной стороны мыса и в скважине 3.2 с северо-западной стороны.

Из скважины 2.3 с южной стороны мыса были отобраны три образца для радиоуглеродного датирования. Нижняя часть торфа с глубины 2,25–2,35 м показала дату 4 740 ± 100 л. н., или 3 761–3 132 кал. л. до н. э. (Лу-9711); верхняя часть сапропеля с глубины 2,35–2,45 м – 6050 ± 120 л. н., или 5 296–4 707 кал. л. до н. э. (Лу-9712); нижняя часть сапропеля с глубины 3,25–3,35 м – 8 170 ± 280 л. н., или 7 791–6 456 кал. л. до н. э. (ЛУ-9713).

Таким образом, формирование сапропеля в водоеме с южной стороны мыса началось раньше возникновения городища. Вероятно, во время его существования здесь располагалась старица или небольшое проточное озеро. Русло реки проходило с северо-западной стороны мыса. Начало заторфовывания водоема с южной стороны мыса фиксируется по дате нижней части торфа (Лу-9711) и относится ко второй или третьей четверти IV тыс. до н. э.

Сходство в материальной культуре комплексов городища Амня I и поселения Кирип-Вис-Юган-2 позволили отнести их к амнинскому культурному типу памятников. Возможно, к нему относится и жилище № 2 поселения Амня II (оно имеет сходные конструктивные особенности и близкие датировки). Керамический комплекс жилища № 1 этого памятника имеет больше аналогий в ранненеолитической посуде еттовского типа [Стефанов, 2001].

Еще одним памятником, имеющим, на наш взгляд, черты сходства с амнинским культурным типом, является поселение Сартынья I в бассейне Северной Сосьвы [Васильев, 1989]. Однако это поселение несколько моложе (см. таблицу, 15 , 16) , что, возможно, отражает поздний этап развития амнинского культурного типа.

К единому с городищем Амня I хронологическому периоду в таежной зоне относятся очень немногие памятники. Это Ет-То I в Надым-Пуровском междуречье, Нижнее Озеро III, нижние слои Усть-Вагильского Холма в Северном Зауралье, Микишкино-5, Каюково-2 в Сургутском Приобье, Мулымья-3 в бассейне р. Конды (см. [Панина, 2008; Ивасько, 2008] и др.).

Керамический комплекс амнинского типа является двухкомпонентным. Керамика с на-кольчатой и прочерченной орнаментацией входит в круг ранней плоскодонной керамики Западной Сибири. Эта традиция была широко распространена в регионе - от Барабинской лесостепи и Приишимья до Северной Сосьвы и Среднего Зауралья. Посуда с гребенчатой орнаментацией образует общность с ранней гребенчатой керамикой еттовского типа.

Заключение

Амнинские комплексы демонстрируют комплект неолитических инноваций, свидетельствующих о сложении на этой территории особых социальных структур и, вероятно, о расселении нового населения на рубеже VII–VI тыс. до н. э. Яркими проявлениями инноваций являются мысовые городища типа Амня I, не известные на данных территориях в предыдущие периоды каменного века. Другим маркером неолитической эпохи является керамика, которая с рубежа VII-VI тыс. до н. э. встречается на всех памятниках. Устойчивость технологии и морфологии, сложная система орнаментации первой глиняной посуды указывают на то, что нет оснований рассматривать таежные районы Западной Сибири (особенно северные территории) в качестве первичного центра изобретения керамики. Здесь нет свидетельств каких-либо опытов с глиной, которые могли бы указывать на разработку технологий гончарства. Сюда эта инновация была привнесена уже в оформленном виде вместе с другими новшествами того времени и, скорее всего, новым населением, за счет которого процесс освоения таежных территорий стал более интенсивным по сравнению с мезолитом. Продвижение этого населения было возможно различными путями - из Приуралья, с Енисея, из Зауралья вдоль Уральского хребта или по Иртышу и Оби. Последний путь распространения ранненеолитической керамики в таежной зоне, особенно после обнаружения на памятнике Тартас-1 в Барабе плоскодонной посуды, сходной с амнинской, но давшей более древние даты [Моло-дин и др., 2018], нам представляется самым вероятным.

Список литературы Поселения амнинского культурного типа в контексте раннего неолита севера Западной Сибири

- Васильев Е. А. Энеолит и ранний бронзовый век средне- и северотаежного Приобья: Автореф. дис. … канд. ист. наук. М., 1989. 21 с.

- Дубовцева Е. Н., Косинская Л. Л., Пиецонка Х. Анализ вещевого комплекса и новые радиоуглеродные датировки ранненеолитического городища Амня I // Самарский научный вестник. 2019. Т. 8, № 2 (27). С. 149-159. DOI: 10.24411/2309-4370-2019-12210

- Ивасько Л. В. О каюковской археологической культуре // Барсова Гора: древности таежного Приобья. Екатеринбург; Сургут: Урал. изд-во, 2008. С. 112-122.

- Молодин В. И., Рaйнхольд С., Мыльникова Л. Н., Ненахов Д. А., Хансен С. Радиоуглеродные даты неолитического комплекса памятника Тартас-1 (ранний неолит в Барабе) // Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2018. Т. 17, № 3: Археология и этнография. С. 39-56. DOI: 10.25205/1818-7919-2018-17-3-39-56

- Морозов В. М., Стефанов В. И. Амня I - древнейшее городище Северной Евразии? // Вопросы археологии Урала. 1993. Вып. 21. С. 143-170.

- Панина С. Н. Археологические исследования на Усть-Вагильском холме (2005-2006 гг.) // Вопросы археологии Урала. 2008. Вып. 25. С. 137-146.

- Стефанов В. И. Новые материалы по энеолиту Приказымья // Материалы по археологии Обь-Иртышья: Сб. науч. тр. Сургут: Изд-во СурГПИ, 2001. С. 35-42.

- Стефанов В. И., Борзунов В. А. Неолитическое городище Амня-1 (по материалам раскопок 1993 и 2000 годов) // Барсова Гора: древности таежного Приобья. Екатеринбург, Сургут: Урал. изд-во, 2008. С. 105-107.

- Стефанов В. И., Морозов В. М., Погодин А. А. Кирип-Вис-Юган-2 - памятник амнинского типа (к вопросу о неолите Приказымья) // Источники по археологии Западной Сибири: Сб. науч. тр. Сургут: Изд-во СурГПУ, 2005. С. 19-33.

- Piezonka H., Kosinskaya L., Dubovtseva E., Chemyakin Yu., Enshin D., Hartz S., Kovaleva V., Panina S., Savchenko S., Skochina S., Terberger T., Zakh V., Zhilin M., Zykov A. The emergence of hunter-gatherer pottery in the Urals and West Siberia: New dating and stable isotope evidence. Journal of Archaeological Science, 2020, vol. 116, no. 105100. DOI: 10.1016/j.jas.2020.105100