Последействие применения протравителей на дочерних семенах яровой пшеницы

Автор: Пучкова Е.П., Ивченко В.К.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Агрономия

Статья в выпуске: 9, 2020 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования - изучить последействие применения протравителей «Ламадор», «Сертикор» и «Турион» на дочерних семенах пшеницы. Объектами исследования служили протиоконазол-тебуконазоловый препарат «Ламадор» (фирма Bayer), мефеноксам-тебуконазоловый препарат «Сертикор» (фирма Syngenta), прохлораз-имазалил-тритиконазоловый препарат «Турион» (фирма «Агрокемики Д.Ф.»). Тест-объект - пшеница Новосибирская 29. Полевые исследования проводились в мелкоделяночном опыте на стационаре ГНУ КНИИСХ в ОПХ «Минино». Площадь делянки составляла 10 кв. м, повторность четырехкратная. Посев производился селекционной сеялкой ССФК-7 и СЗУ-3,6 в агрегате с МТЗ-82. Посевы обрабатывали опрыскивателем ОНМ-600 с шириной захвата 20 м в агрегате с МТЗ-82. Семена протравливали лабораторным способом, для опыта с фунгицидами использовали ПС-10. Уборку выполняли на селекционном комбайне HEGE. Исследование показало, что представленный набор фунгицидов статистически значим (p

Фитопатогенные грибы, корневая гниль, протравители семян, фунгициды, интенсивность развития болезни, индекс развития болезни

Короткий адрес: https://sciup.org/140250742

IDR: 140250742 | УДК: 632.934 | DOI: 10.36718/1819-4036-2020-9-53-60

Текст научной статьи Последействие применения протравителей на дочерних семенах яровой пшеницы

Введение. Одним из наиболее вредоносных факторов, снижающих урожайность, являются возбудители болезней зерновых культур. Среди средств защиты растений в настоящее время приоритетным является применение химических пестицидов. Производство химических средств защиты растений в нашей стране увеличилось за последние десять лет в 2,6 раза, а мировое увеличение затрат на их производство достигло 20 раз. В настоящее время в «Списке пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации» более 280 препаратов [6]. Несмотря на экологические проблемы, связанной с накоплением остаточных количеств химических веществ от средств защиты растений в сельскохозяйственной продукции и прогрессирующей к ним устойчивости патогенных организмов, производству приходится пользоваться этими средства- ми [1, 2, 3, 7, 12]. Складывающаяся ситуация требует повышения эффективности применения химического метода защиты растений, несмотря на его затратность и экологические последствия. Регламентируемая на федеральном уровне система допуска и применения пестицидов не полностью учитывает региональные особенности, что требует проведения уточняющих исследований на местах.

Цель исследования: изучить последействия применения протравителей «Ламадор», «Серти-кор» и «Турион» на дочерних семенах пшеницы.

Объекты и методы исследования. Объектами исследования служили протиоконазол-тебуконазоловый препарат «Ламадор» (фирма Bayer) [10], мефеноксам-тебуконазоловый препарат «Сертикор» (фирма Syngenta) [11], про-хлораз-имазалил-тритиконазоловый препарат «Турион» (фирма «Агрокемики Д.Ф.»). Тест- объектом исследования являлась пшеница Новосибирская 29.

Полевые исследования проводились в мел-коделяночном опыте на стационаре ГНУ КНИ-ИСХ в ОПХ «Минино» под руководством В.К. Пурлаура. Площадь делянки в мелкоделя-ночном опыте составляла 10 кв. м, повторность четырехкратная. Посев производился селекционной сеялкой ССФК-7 и СЗУ-3,6 в агрегате с МТЗ-82. Посевы обрабатывали опрыскивателем ОНМ-600 с шириной захвата 20 м в агрегате с МТЗ-82. Семена протравливали лабораторным способом, для опыта с фунгицидами использовали ПС-10. Уборку выполняли на селекционном комбайне HEGE [5].

Природная зона – Красноярская лесостепь. Климат – умеренно сухой и континентальный. Годовое количество осадков составляет 360– 400 мм. ГТК по Селянинову с мая до сентября составил 2,0. Почвенный покров представлен комплексом выщелоченных и обыкновенных черноземов с преобладанием обыкновенного, характеризующегося удовлетворительным плодородием. Агрохимическая характеристика почв: Рн солевое – 6,2–6,4; содержание гумуса находилось в пределах 4,2–4,8 %; валовых форм биофильных элементов: азота – 0,190– 2,1 %; фосфора – 0,22 %. Количество подвижных форм (по Мачигину, мг/100 г) составляло: Р 2 О 5 – 4,2; К 2 О – 18,0–24,9. Содержание нитратного азота зависело от предшественника: после зерновых весеннее содержание этого элемента в пахотном слое составляло 8,0–12,0 мг/кг, после пара – 25–40 мг/кг.

Схема опыта включала следующие варианты: 1) контроль (без обработки); 2) «Турион» – 0,35 л/т; 3) «Ламадор» – 0,15 л /т; 4) «Сертикор» – 0,9 л/т.

Лабораторные испытания проводили согласно стандартам и методическим указаниям. Фитопатологическую экспертизу осуществляли по ГОСТ 12044-93, методом рулонной культуры [4]. Исследование проводилось в течение года после уборки урожая на дочерних семенах пшеницы. Повторность опыта четырехкратная. По каждой из четырех проб подсчитывали количество семян, зараженных корневой гнилью по общепринятой 5-балльной шкале учета. Перевод балловой оценки интенсивности поражения корневыми гнилями в процентную осуществляют по общепринятой формуле

V ( a • n )

R = ^--- -•100% ,

N⋅K где R – интенсивность развития болезни или индекс болезни;

^ (a • n) - сумма произве- дений числа пораженных растений (n) на соответствующий им балл поражения (a); N – общее количество растений в образце; K – высший балл шкалы учета.

Идентификацию микроорганизмов проводили по культурально-морфологическим признакам. Для микроскопирования препаратов использовали оптический микроскоп «Микмед-6». Микрофотосъемку осуществляли с помощью цифровой камеры DCM-130.

Математическую обработку результатов исследования проводили с помощью дисперсионного анализа различий между вариантами [8]. В качестве программного обеспечения использовали средства MS Office XP.

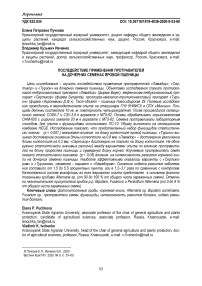

Результаты исследования и их обсуждение . В ряде исследований и публикациях уделяется большое внимание длине колеоптиля как органу, защищающему проросток [1, 7, 9]. Изучение последействия применения исследуемых протравителей на дочерних семенах яровой пшеницы показало, что представленный набор фунгицидов статистически значимо (p < 0,001) оказывает влияние на длину колеоптиля яровой пшеницы (рис. 1, табл. 1).

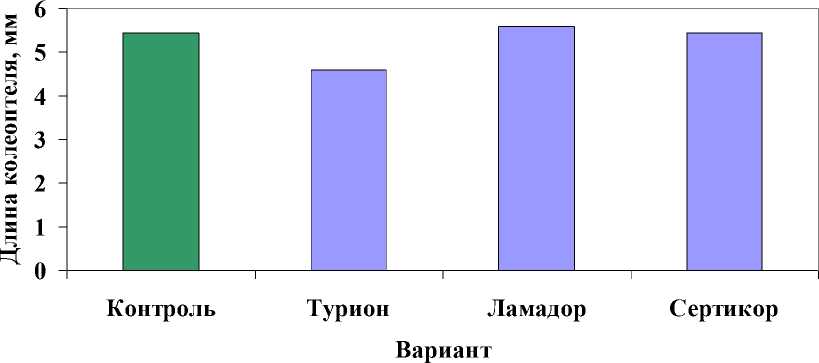

Измерение длины проростков дочерних семян, протравленных изучаемыми препаратами, показало, что «Турион» у яровой пшеницы вызывал снижение длины проростка на 0,4 мм.

«Ламадор» способствовал увеличению длины проростка на 0,1 мм. «Сертикор» способствовал снижению длины проростка на 0,5 мм (рис. 2).

Рис. 1. Влияние протравителей семян на длину колеоптиля яровой пшеницы, мм

Таблица 1

Дисперсионный анализ различий между вариантами по длине колеоптиля пшеницы

|

Показатель |

Значение |

|||||

|

Источник вариации |

SS |

df |

MS |

F |

P-Значение |

F критическое |

|

Между вариантами |

6,0 |

3 |

2,01 |

17,3 |

0,000116 |

3,4903 |

Вариант

Рис. 2. Влияние протравителей семян на длину проростка яровой пшеницы, мм

Тем не менее, нами не обнаружено статистически значимых различий между вариантами опыта по влиянию протравителей на длину проростка пшеницы.

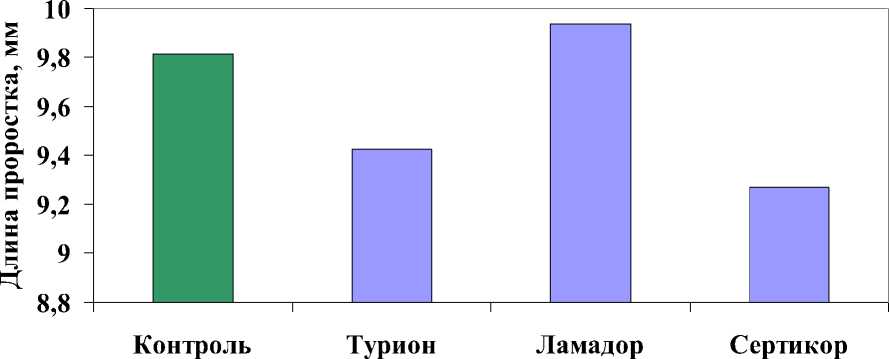

Оценка воздействия протравителей на суммарную длину корней проростков показала, что

«Турион» у пшеницы вызывал увеличение длины корней на 1,1 мм; «Ламадор» – на 0,6 мм; «Сертикор» вызывал снижение длины корней на 0,9 мм (рис. 3).

a

Контроль Турион

Ламадор Септикор

Вариант

Рис. 3. Влияние протравителей на суммарную длину корней пшеницы

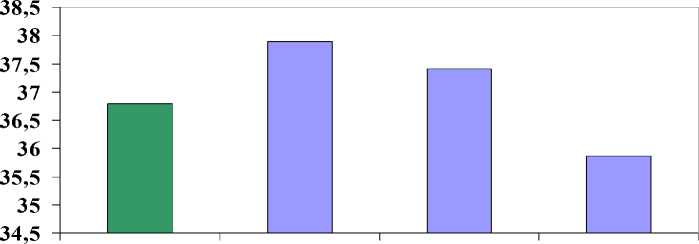

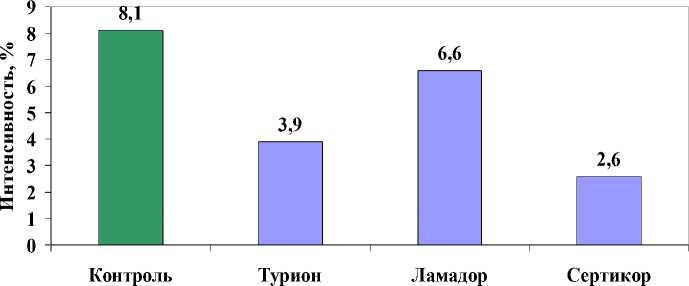

Изучаемые протравители семян оказали статистически значимое (p < 0,05) влияние на интенсивность развития корневой гнили на дочерних семенах пшеницы. «Турион» привел к статистически значимому снижению интенсивности болезни на 4,2 процентных пункта, или в 2,2 раза по сравнению с контролем; «Ламадор» – на 1,5 процентных пункта (в 1,2 раза по сравне- нию с контролем); «Сертикор» – на 5,5 процентных пункта (в 3,1 раза по сравнению с контролем) (рис. 4, табл. 2).

Кроме этого, изучаемые протравители семян статистически значимо (p < 0,01) снижали образующиеся на проростках конидии возбудителя (рис. 5).

Вариант

Рис. 4. Интенсивность болезни на дочерних семенах пшеницы в различных вариантах эксперимента

Таблица 2

Дисперсионный анализ различий между вариантами по интенсивности болезни на дочерних семенах

|

Показатель |

Значение |

|||||

|

Источник вариации |

SS |

df |

MS |

F |

P-Значение |

F критическое |

|

Между вариантами |

75,6 |

3 |

25,22 |

4,468 |

0,0250928 |

3,4903 |

Рис. 5. Образование конидий возбудителя на дочерних семенах яровой пшеницы на примере протравителя «Сертикор»: а – контроль (без протравителя);

б – опыт (семена, обработанные фунгицидом) (фото Е.П. Пучковой)

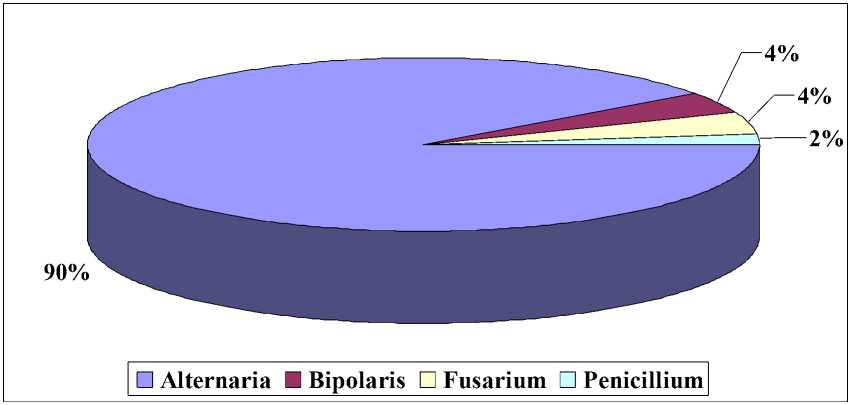

Анализ грибной микофлоры дочерних семян пшеницы в основном был представлен микроскопическими грибами р.р. Alternaria, Bipolaris, Fusarium и Penicillium. В контроле преобладали представители грибов р. Alternaria (90 % от общего числа зараженных семян), незначительную часть занимали представители р.р. Bipolaris, Fusarium и Penicillium (соответственно 4 , 4 и 2 % от общего числа зараженных семян. В варианте с «Турионом» обнаружены только пред- ставители р. Alternaria (100 % от общего числа зараженных семян). В варианте с «Ламадором» преобладали представители грибов р. Alternaria (82 % от общего числа зараженных семян), затем незначительную часть занимали представители р.р. Bipolaris (18 % от общего числа зараженных семян). В варианте с «Сертикором» обнаружены только представители р. Alternaria (100 % от общего числа зараженных семян) (рис. 6).

Рис. 6. Качественный состав микромицетов на дочерних семенах пшеницы на примере контроля

Таким образом, качественный состав микофлоры во всех вариантах опыта представлен в основном фитопатогенными грибами р. Alterna-ria (от 90 до 100 % от общего числа зараженных семян).

Выводы

-

1. Изучение последействия применения исследуемых протравителей на дочерних семенах яровой пшеницы показало, что представленный набор фунгицидов статистически значим (p < 0,001), оказывает влияние на длину колеоптиля яровой пшеницы. При этом «Турион» вызывал достоверное снижение длины колеоптиля на 0,8 мм. «Ламадор» вызывал достоверное увеличение длины колеоптиля на 0,2 мм. «Сертикор» достоверно не повлиял на длину колеоптиля. Не обнаружено статистически значимых различий между вариантами опыта по длине проростка и суммарной длине корней.

-

2. Изучаемые протравители семян оказали статистически значимое (p < 0,05) влияние на снижение интенсивности корневой гнили на дочерних семенах яровой пшеницы. Наиболее эффективными оказались варианты с «Серти-кором» и «Турионом», наименее эффективным оказался вариант с «Ламадором». При этом снижение индекса развития заболевания составило от 1,5 до 5,5 процентных пункта, или в 1,2– 3,1 раза по сравнению с контролем.

-

3. Качественный состав микофлоры во всех вариантах опыта представлен в основном фи-топатогенными грибами р. Alternaria (от 90 до 100 % от общего числа зараженных семян). Также отмечено незначительное присутствие грибов р.р. Bipolaris , Fusarium и Penicillium

Alternaria (от 0 до 9 % от общего числа зараженных семян).

Список литературы Последействие применения протравителей на дочерних семенах яровой пшеницы

- Ланкина Е.П., Баженова Е.Н., Хижняк С.В. Влияние пещерных штаммов бактерий VDR5M и VDR5K на поражение яровой пшеницы корневой гнилью и листовой пятнистостью // Вестник КрасГАУ. 2014. № 9. С. 68-72.

- Ланкина Е.П., Петрушкина С.А., Хижняк С.В. Влияние психротолерантных штаммов бактерий-антагонистов UOZK2 и UOZK7 на структуру бактериального сообщества в ризосфере яровой пшеницы // Вестник КрасГАУ. 2014. № 8 (95). P. 84-87.

- Ланкина Е.П., Шевелёв Д.И., Хижняк С.В. и др. Исследование антитоксических свойств биогенных наночастиц гидроксида железа в отношении тиабендазол-тебуко-назоловых фунгицидов // Вестник КрасГАУ. 2011. № 11 (62). С. 129-133.

- ГОСТ 12044-93. Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения зараженности болезнями. М.: Стандартинформ, 2011.

- Санин С.С., Неклеса Н.П. Методические указания по проведению производственных демонстрационных испытаний средств и методов защиты зерновых культур от болезней / Российская академия сельскохозяйственных наук, ВНИИФ. М.: Защита и карантин растений, 2004. 36 с.

- Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации. М., 2020.

- Хижняк С.В., Ланкина Е.П., Илиенц И.Р. Оценка эффективности психрофильных пещерных микроорганизмов в биологической борьбе с обыкновенной корневой гнилью зерновых // Вестник КрасГАУ. 2009. № 6 (33). С. 49-52.

- Хижняк С.В., Пучкова Е.П. Математические методы в агроэкологии и биологии: учеб. пособие / Краснояр. гос. аграр. ун-т. Красноярск, 2019. 240 с.

- Чулкина В.А., Торопова Е.Ю. Корневые гнили // Защита и карантин растений. 2004. № 2. С. 16-17.

- URL: http://www.bayercropscience.ru/ru/Lamador.html.

- URL: http://www.syngenta.com.

- Puchkova E.P., Gaas M.V., Khizhnyak S.V., Ivchenko V.K., Polosina V.A. The occurrence of antagonists microorganisms to phytopathogenic fungi in consideration of various tillages // IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science. 2020. Volume 421. P. 062037.

- DOI: 10.1088/1755-1315/421/6/062037

- Puchkova E.P., Purlaur V.K., Ivchenko V.K., Mashkovskaya N.A. Consequences of using seed fungicides on daughter seeds of barley // IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science. 2020. Volume 548. P. 052065.

- DOI: 10.1088/1755-1315/548/5/052065

- Virgilio B., Giovanna D., Simonetta S., Domenico R., Quirico Migheli. Use of a Complexation of Tebuconazole with β-Cyclodextrin for Controlling Foot and Crown Rot of Durum Wheat Incited by Fusarium culmorum // J. Agric. Food Chem. 2006. Volume 54(2). P. 480-484.