Последствия раздельного и комбинированного воздействия малых доз гамма-лучей и плутония на систему крови собак

Бесплатный доступ

Эксперимент проведен на 32 собаках. Животных I гр. (10 собак) подвергали ежедневному (кроме воскресений) гамма-облучению 60Co в дозе 10 p, в течение 5 мес. до суммарной дозы 1300 p. Животным II гр. (10 собак) четырехкратно, с интервалами в один месяц внутривенно вводили раствор азотнокислого 239Pu по 0,005 мккюри/кг. Собак III гр. (10 собак) подвергали комбинированному воздействию внешнего гамма-излучения и 239Pu в тех же дозах. Две собаки были контрольными. К концу облучения у собак I и III групп развились лейкопения и тромбоцитопения. Анемия наблюдалась у 7 животных (2 из I гр. и 5 из III гр.) - все они погибли через 4-8 недель после прекращения внешнего гамма-облучения. Изменения картины крови у собак II гр. были значительно менее выражены. После прекращения внешнего облучения (I и III гр.), начиная с 8-9 месяцев от начала опыта, у животных наблюдалось постепенное увеличение количества лейкоцитов и тромбоцитов, однако полной нормализации их не произошло и к концу наблюдения (через 2,5 года). Динамика же количества лейкоцитов и тромбоцитов у собак II гр. носила более торпидный характер и как бы стабилизировалась на достигнутом к 8-му месяцу уровне. "Бюллетень радиационной медицины", 1961 год, № 2-а, стр. 108-118.

Короткий адрес: https://sciup.org/170169678

IDR: 170169678

Текст научной статьи Последствия раздельного и комбинированного воздействия малых доз гамма-лучей и плутония на систему крови собак

The experiment was carried out on 32 dogs. Animals of the 1-st group (10 dogs) were exposed to gamma-radiation of 60Co in the dose of 10 R every day (except Sundays) during 5 months up to cumulative dose of 1300 R. To animals of the 2-nd group (10 dogs) the administration of intravenous 239Pu nitrate solution in the dose of 0,005 mkCi/kg 4 times with intervals of 1 month was made. Animals of the 3-rd group (10 dogs) were exposed to combined action of external gamma-radiation and 239Pu in the same doses. 2 dogs were as control ones. At the end of exposure by animals of the 1-st and the 3-rd groups leukopenia and thrombocytopenia were progressing. Anemia was observed by 7 animals (2 animals from the 1-st and 5 - from the 3-rd groups), they all died 4-8 weeks after the end of external gamma-radiation. Changes of blood picture by animals of the 2-nd group were expressed to a less degree. After the end of external radiation (the 1-st and the 3-rd groups) a subsequent increase of quality of leukocytes and thrombocytes by animals since the 8th-9th months from the beginning of the experiment was noted, but their total normalization was not reached even by the end of observation (in 2,5 years). Dynamics of the quantity of leukocytes and thrombocytes by animals of the 2-nd group was of more torpid character and as if stabilized at the level achieved by the 8th month.

В связи с расширением применения радиоак тивных излучений в науке и народном хозяйстве возрастает интерес к исследованиям последствий действия на организм внешнего излучения и ин корпорированных радиоактивных веществ , в част ности 239Pu, в малых дозах . В качестве одного из наиболее объективных критериев оценки влияния ионизирующей радиации является динамика пока зателей крови . Однако работ , посвященных изуче нию влияния излучений в малых дозах на гемопо эз , сравнительно мало . Имеющиеся литературные данные по этому вопросу [1-7] не исчерпывают интереса к данной проблеме . Исследований , по священных последствиям комбинированного дей ствия γ - лучей и 239Pu, в доступной литературе мы не нашли . Все это и явилось причиной проведения данного исследования .

В опыт были взяты 32 беспородные собаки обоего пола в возрасте 1,5-5 лет , весом 16-34 кг . По характеру воздействия все животные были разделены на три группы по 10 собак в каждой ; 2 собаки были контрольными .

Собак I группы подвергали ежедневно ( кроме воскресений ) внешнему γ - облучению 60 Со в дозе 10 р при мощности дозы 0,33 р / мин . Облучали жи вотных в течение 5 месяцев до суммарной дозы 1300 р . Животным II группы четырехкратно , с ин тервалами в один месяц , внутривенно вводили раствор азотнокислого 239Pu по 0,005 мккюри / кг . Собак III группы подвергали комбинированному воздействию внешнего γ - излучения и 239Pu в тех же дозах .

У животных I и III групп развивалась лучевая болезнь , от которой погибли 7 собак (2 из I группы и 5 из III) в период 4-8- й недели после прекраще ния облучения . Шесть собак ( по 2 из каждой груп пы ) погибли в дальнейшем от случайных причин .

К 8-му месяцу опыта у собак I и III групп отмечались значительные изменения периферической крови и костного мозга. Эти изменения выражались в резкой лейкопении и тромбоцитопении. У 7 собак в более ранние сроки имело место развитие анемии, причем все эти животные погибли, не дожив до 32-й недели. В костном мозгу имело место значительное уменьшение количества ядро- содержащих клеток, понижение лейко-эритробластического индекса, падение количества молодых клеточных элементов нейтрофильного ряда. Все это вело и к некоторому снижению индекса созревания нейтрофилов. Обращало на себя внимание увеличение количества ретикулярных клеток и почти полное отсутствие гемоцитобластов. У собак II группы все изменения были значительно менее выражены.

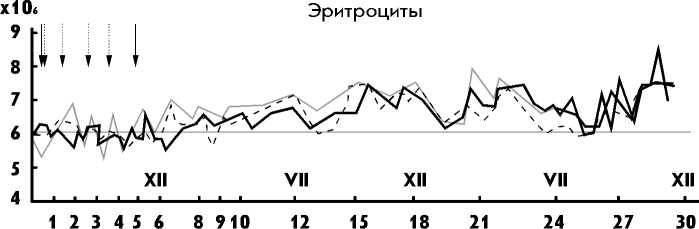

На 9-10-м месяце опыта количество эритроцитов у собак I и III групп заметно повысилось (на 8-12 %) и в дальнейшем сохранялось в этих пределах, несколько увеличиваясь в весенние и осен- ние месяцы. При последнем взятии крови содержание эритроцитов было на 17-20 % выше исходного уровня. Сезонные повышения числа эритроцитов, как правило, наблюдались одновременно с нарастанием количества ретикулоцитов до исходных цифр; в остальное время содержание последних было в пределах 3-5 % (рис. 1). Количество гемоглобина к 8-му месяцу было снижено на 15-18 %, в дальнейшем оно несколько поднялось, но не достигло исходного уровня и оставалось ниже его на 5-10 %. Цветной показатель, снизившийся в первые месяцы опыта с 0,80 до 0,62-0,64, в дальнейшем оставался в этих пределах (табл. 1).

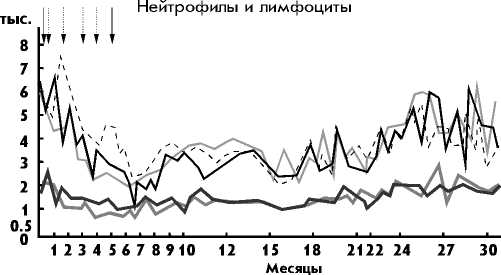

—— I группа ----II группа —— III группа

Начало и окончание внешнего облучения

| Введение плутония

Рис . 1. Изменения покзателей красной крови у собак за время наблюдения

Таблица 1

|

Группы |

Клетки крови |

Исходные данные |

Время от начала опыта, месяцы |

|||||

|

8-й |

9-й |

12-й |

18-й |

24-й |

30-й |

|||

|

I |

Эритроциты, млн |

5,8 |

5,9 |

6,0 |

6,6 |

7,0 |

5,7 |

7,0 |

|

Гемоглобин, % |

93 |

76 |

78 |

86,5 |

82,5 |

78 |

85 |

|

|

Ретикулоциты, ‰ |

7 |

2 |

5 |

4 |

4,5 |

5 |

5 |

|

|

Цветной показатель |

0,80 |

0,64 |

0,65 |

0,66 |

0,59 |

0,68 |

0,61 |

|

|

II |

Эритроциты, млн |

6,0 |

6,4 |

6,5 |

7,1 |

7,3 |

6,2 |

7,4 |

|

Гемоглобин, % |

92 |

85 |

90 |

92 |

90 |

78 |

90 |

|

|

Ратикулоциты, ‰ |

10 |

5 |

5,5 |

4,5 |

2 |

5 |

5 |

|

|

Цветной показатель |

0,77 |

0,66 |

0,69 |

0,65 |

0,62 |

0,63 |

0,62 |

|

|

III |

Эритроциты, млн |

5,7 |

6,1 |

6,2 |

6,6 |

7,0 |

6,6 |

7,0 |

|

Гемоглобин, % |

91 |

75 |

82,5 |

85 |

85 |

84 |

85 |

|

|

Ретикуциты, ‰ |

11 |

2,5 |

5 |

4 |

2,5 |

3 |

6 |

|

|

Цветной показатель |

0,80 |

0,62 |

0,66 |

0,63 |

0,61 |

0,64 |

0,61 |

|

|

Конт- |

Эритроциты, млн |

6,2 |

6,7 |

6,5 |

6,7 |

6,6 |

- |

6,9 |

|

роль |

Гемоглобин, % |

98 |

90 |

90 |

93 |

91 |

- |

91 |

|

Ретикулоциты, ‰ |

9 |

10 |

7 |

6,5 |

6 |

- |

8 |

|

|

Цветной показатель |

0,78 |

0,67 |

0,69 |

0,70 |

0,69 |

- |

0,66 |

|

Средние показатели красной крови подопытных собак за время наблюдения

У собак II группы содержание эритроцитов в первые 6 месяцев опыта не менялось . На 8- м ме сяце , т . е . на 1 месяц раньше , чем у собак I и II групп , число эритроцитов поднялось на 9-10 %, а в дальнейшем - на 15-23 %. В течение первого года после введения 239Pu это увеличение количества эритроцитов было более стойким , чем у животных I и III групп ( см . табл . 1 и рис . 1). Содержание гемо глобина у собак II группы в течение 1,5 лет опыта не изменялось , а в дальнейшем отмечалось не стойкое снижение его на 5-15 %, а у отдельных собак даже на 20 %. Цветной показатель в эти сроки закономерно уменьшался . Число ретикуло цитов , снижавшееся на 2- м и 4-5- м месяцах до 3 ‰, с 6- го месяца опыта удерживалось в преде лах 3-5 ‰, повышаясь до 7-9 ‰ и понижаясь до 12 ‰ в те же сроки , что и у собак I и II групп ( см . рис . 1).

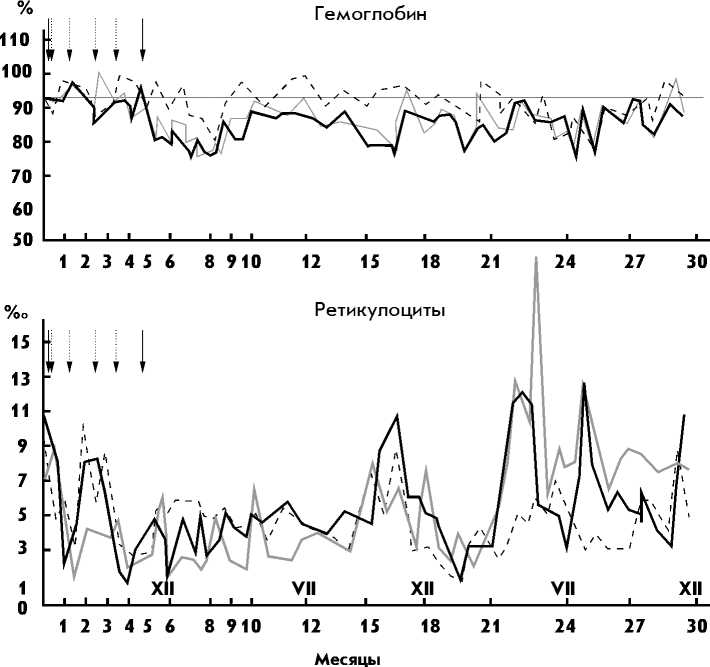

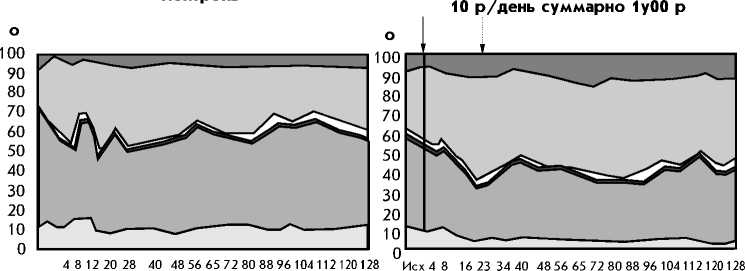

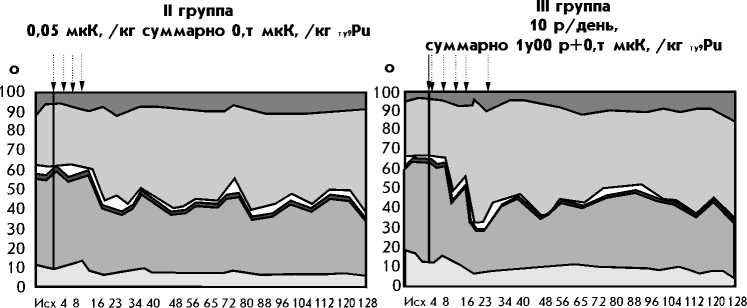

Более выраженной была динамика количества тромбоцитов, содержание которых у собак I и II групп на 9-м месяце опыта повысилось с 10-15 до 30-40 % и удерживалось на этих цифрах до 15-го месяца, а затем увеличилось до 50-80 % от исходного уровня (рис. 2).

У собак II группы содержание тромбоцитов , снизившееся к 5- му месяцу опыта до 60-80 % от исходного количества , в последующем не изменя лось . В последние 7 месяцев опыта вновь было отмечено некоторое снижение числа тромбоцитов ( см . рис . 2).

У контрольных собак среднее содержание тромбоцитов в течение всего срока наблюдения удерживалось в пределах 244-307 тыс . в 1 мм 3.

Б е л а я к р о в ь ( табл . 2). У собак I и III групп содержание лейкоцитов на 9- м месяце опыта до вольно быстро увеличилось с 20 до 40-50 % и удерживалось на этом уровне до 22- го месяца , а затем повысилось до 50-80 % от исходного уровня ( см . рис . 2). Обычно увеличению количества лей коцитов предшествовал и сопутствовал отчетли вый сдвиг лейкоцитарной формулы влево . Повы шение содержания лейкоцитов происходило как за счет роста числа нейтрофилов , так и лимфоцитов .

Таблица 2

Тромбоцит/

-1—1___।___।___।___■ ■ ■___।___।___________।___________।___________।___________i—i_______।___________।___________I—

1 2 3 4 56 7 8 910 12 15 18 2122 24 27 30

тыс.

Лейкоцит/

XII VII XII VII XII

1 2 3 4 56 7 8 910 12 15 18 2122 24 27 30

Тромбоциты ---- I труппа ...... I труппа

Лейкоциты ----II труппа Лимфоциты ———— II труппа Нейтрофилы ---- III труппа ———— III труппа

Начало и окончание внешнего облучения

^ Введение плутония

Рис . 2. Изменение тромбоцитов , лейкоцитов , нейтрофилов и лимфоцитов у собак за время наблюдения

Средние показатели количества лейкоцитов , нейтрофилов и лимфоцитов в различные сроки

Число лейкоцитов у собак II группы в первые 5 месяцев опыта не падало ниже 4000 в 1 мм3 (40 % от исходного количества). С 6-го до 14 месяца содержание их составляло около 50 % от исходного количества (4500-6000 в 1 мм3), затем в течение 7 месяцев оно колебалось на более низких цифрах -3000-5000. На 22-м месяце опыта содержание лейкоцитов у собак II группы так же, как и у других подопытных животных, поднялось до 50-70 % от исходного; подъему числа лейкоцитов предшествовал и сопутствовал палочкоядерный сдвиг нейтрофилов.

Изменение лейкоцитарной формулы у выживших животных всех 3 групп в первые месяцы опыта были однотипны; наиболее характерными из них были: 1) уменьшение процента палочкоядерных нейтрофилов и эозинофилов в 2-3 раза (у собак III группы процент эозинофилов снижался в 3-5 раз), прослеживаемое в I группе до 9-10-го месяца опыта, во II группе - до 10-12-го, III - до 12-13-го месяца; 2) слабовыраженная относительная нейтропения и лимфоцитоз. В более отдаленные сроки у собак I группы изменения лейкоцитарной формулы выявлялись реже; у животных II и III групп несколько чаще отмечалась относительная нейтропения и лимфоцитоз.

Реакция оседания эритроцитов ( РОЭ ) за весь описываемый период не ускорялась .

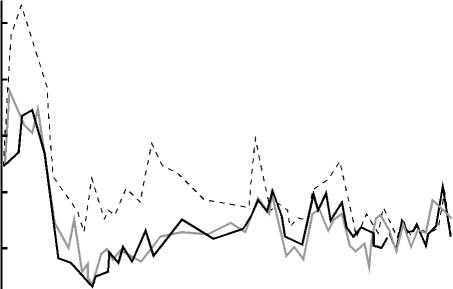

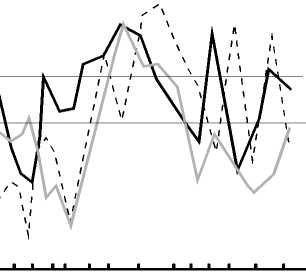

К о с т н ы й м о з г . Определенная динамика наблюдалась и со стороны костного мозга . Начи ная с 9- го месяца опыта общее количество ядро содержащих клеток у собак I и III групп стало по степенно повышаться , достигнув к 11- му месяцу первоначальных цифр ; в дальнейшем с 13-15- го до 19- го месяца оно было несколько выше исход ного . С 20- го по 30- й месяц у собак III группы на блюдались резкие колебания общего количества миелокариоцитов , а у животных I группы - некото рое снижение их числа ( рис . 3).

Тыс. у00-

Общее число ядросодержащи. клеток

т80- I Ц т 60 ■ т40-тт0-т00-180-г 160-; 140-j 1т0- ' 100806040-т0-

0 13578 101т 15 18т0ттт4т7 30

Тыс.

180 -

160 -

140 -

1т0 -

100 -80

6040-т0-

Эритроциты

1 3 5 78 10 1т 15 18т0ттт4т7 30

Тыс.

Гранулоциты

1т0

18т0ттт4т7 30

1 3 5 78 10 1т 15

Месяцы

т0 0

I группа

----II группа

Начало и окончание g -облучения

III группа

^ Введение плутония

Рис . 3. Динамика общего числа ядросодержащих клеток , эритробластов и гранулоцитов костного мозга у собак

Во II группе небольшое падение общего числа ядросодержащих клеток в первые 4 месяца опыта отмечалось только у части собак . С 5- го по 15- й месяц эксперимента у всех животных этой группы общее количество ядросодержащих клеток было выше исходного , а в течение последнего года оно было неустойчиво , с резкими колебаниями в пре делах первоначального уровня ( см . рис . 3).

У контрольных собак общее количество яд росодержащих клеток в костном мозгу до опыта было равно 175,9 тыс ., в 1- й год наблюдения -184,3 тыс ., во 2- й - 172,2 тыс ., в 3- й - 215,1 тыс . в 1 мм 3.

Подъем общего числа миелокариоцитов про исходил за счет увеличения количества клеток как красного , так и белого ростков . Однако увеличение клеток красного ростка было более выраженным ( см . рис . 3), и число их уже в ближайшие месяцы после прекращения облучения достигло и даже превысило первоначальную величину . В то же время абсолютное содержание клеток белого рос тка лишь к 13-15- му месяцу на короткий срок до стигло первоначальной величины , а в дальнейшем несколько снизилось . Вследствие этого и в эти поздние сроки лейко - эритробластический индекс все еще оставался уменьшенным ( табл . 3 и рис . 4).

Таблица 3

|

Группы |

Исходные данные |

Время от начала опыта, месяцы |

|||||

|

5-6-й |

9-й |

12-й |

18-й |

24-й |

30-й |

||

|

I |

1,63 |

0,61 |

1,09 |

0,78 |

0,65 |

0,97 |

1,24 |

|

II |

1,65 |

0,88 |

1,04 |

0,73 |

0,92 |

0,84 |

0,62 |

|

III |

1,92 |

0,39 |

0,82 |

0,69 |

0,82 |

0,68 |

0,48 |

|

Контроль |

2,35 |

1,44 |

1,38 |

1,89 |

1,44 |

2,35 |

1,57 |

Лейко - эритробластический индекс у собак в различные сроки наблюдения

I ã!3CC=

16 23 34

тедеё,

12 20 28

Недел,

12 20 28

Недел,

12 20 28

Недел,

Эри2роблас2ы

Гран3лоци2ы

В молодые зрелые

В молодые зрелые

Ре2ик3ля рные кле2ки Плазма2ические □ кле2ки

Прочие □ кле2ки

Начало и окончание внешнего д-обл3чения

Введение пл32ония

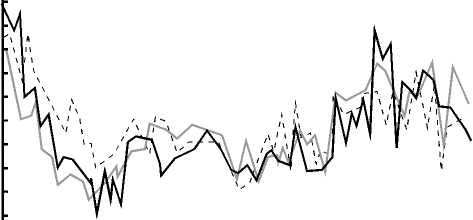

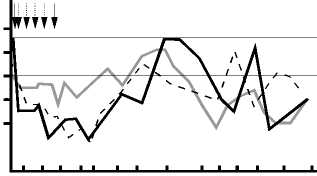

Рис . 4. Изменения клеточного состава костного мозга у подопытных контрольных собак

Величина индекса созревания эритробластов у собак всех трех групп в течение всего наблюдения находилась в пределах нормы . В то же время ин декс созревания нейтрофилов , который у собак I и III групп к моменту прекращения облучения был уменьшен , в дальнейшем несколько повысился , однако не достиг первоначальной величины . У животных II группы эти сдвиги были менее выра жены . На последний срок исследования костно мозговой индекс был равен : в I группе - 0,16; во II -0,20; в III - 0,17; в норме - 0,22-0,26.

Выявившееся к концу облучения у собак I и III групп резкое подавление гемопоэза сопровож- далось значительным увеличением количества ретикулярных клеток и снижением, вплоть до полного исчезновения, числа гемоцитобластов а также родоначальных клеток белого ростка: миелоб-ластов и промиелоцитов. В то же время содержание регенеративных форм красного ростка не уменьшалось, а в дальнейшем было даже повышено. В течение последних 1,5 лет наблюдения у всех подопытных собак имело место нарастание числа гемоцитобластов, тогда как содержание миелоб-ластов и промиелоцитов оставалось сниженным (табл. 4).

Таблица 4

Средний процент родоначальных клеток крови у собак в различные сроки опыта

|

Группы |

Клетки крови |

Исходные данные |

Время от начала опыта, месяцы |

|||||

|

8-й |

9-й |

12-й |

18-й |

24-й |

30-й |

|||

|

I |

Ретикулярные |

0,23 |

1,10 |

0,50 |

0,50 |

1,05 |

0,65 |

0,60 |

|

Гемоцитобласты |

0,11 |

0,01 |

0,02 |

0,24 |

0,16 |

0,28 |

0,20 |

|

|

Миелобласты |

0,88 |

0,15 |

0,16 |

0,36 |

0,14 |

0,24 |

0,06 |

|

|

Промиелоциты |

1,21 |

0,24 |

0,36 |

0,44 |

0,46 |

0,59 |

0,58 |

|

|

Молодые эритробласты |

4,70 |

7,70 |

5,50 |

7,10 |

7,70 |

7,50 |

7,30 |

|

|

II |

Ретикулярные |

0,39 |

1,30 |

0,50 |

0,57 |

1,60 |

0,80 |

0,50 |

|

Гемоцитобласты |

0,10 |

0,08 |

0,08 |

0,16 |

0,31 |

0,21 |

0,21 |

|

|

Миелобласты |

0,64 |

0,17 |

0,36 |

0,36 |

0,29 |

0,27 |

0,09 |

|

|

Промиелоциты |

1,31 |

0,43 |

0,70 |

0,52 |

0,59 |

0,60 |

0,50 |

|

|

Молодые эритробласты |

5,20 |

9,80 |

5,50 |

7,40 |

7,10 |

8,10 |

9,50 |

|

|

III |

Ретикулярные |

0,22 |

1,51 |

0,45 |

1,22 |

2,45 |

0,70 |

0,10 |

|

Гемоцитобласты |

0,09 |

0,03 |

0,17 |

0,51 |

0,35 |

0,27 |

0,15 |

|

|

Миелобласты |

0,82 |

0,11 |

0,12 |

0,32 |

0,22 |

0,25 |

0,05 |

|

|

Промиелоциты |

1,95 |

0,20 |

0,45 |

0,45 |

0,54 |

0,77 |

0,30 |

|

|

Молодые эритробласты |

4,70 |

9,10 |

4,50 |

7,10 |

7,40 |

8,00 |

14,20 |

|

У животных , подвергавшихся внешнему об лучению , в период угнетения кровотворения мега кариоциты в костном мозгу не обнаруживались [2]. На протяжении всего остального периода наблю дения у собак всех трех групп содержание их было снижено , иногда они отсутствовали ; найденные мегакариоциты часто имели резко базофильную протоплазму .

Наблюдавшееся у собак I и III групп повышение митотической активности эритробластов , насту пившее вслед за подавлением ее в период угнете ния [2], имело место и в дальнейшем . У собак II группы подобные изменения стали появляться с 11- го месяца опыта . Число митозов повышалось до 20-26:1000 ( в норме 3,6-8:1000), однако у боль шинства делящихся клеток наблюдались " уродли вые " фигуры деления , пикноз и неравномерное распределение ядерного вещества и т . п . В мазках костного мозга подопытных собак нередко можно было видеть повышенное количество распадаю щихся клеток , иногда до 600-800:1000, основную часть которых составляли миелоциты и метамие лоциты . Нарушение созревания выражалось в диссоциации развития ядра и протоплазмы - по следняя , как правило , запаздывала в развитии , а также в появлении вакуолизации , гиперсегмента ции ядер нейтрофилов и т . п .

П р о б а З и н г е р а . Крысоретикулоцитарная реакция у подопытных собак исследовалась за наблюдаемый период четыре раза (1 раз в полго да ). Три раза она была положительной , а пос ледний раз ( на 15- м месяце опыта ) сомнительной , так как у 3 собак ( по 1 из каждой группы ) был от рицательный результат , у остальных животных - слабоположительный . У контрольных собак в это время желудочный сок не был взят .

Необходимо отметить , что нами не было об наружено существенных возрастных и половых различий в реагировании системы крови у собак всех трех групп .

Обсуждение

Как следует из материалов наших наблюдений , прекращение облучения или значительное сниже ние уровня радиационного воздействия (III группа ) ведет через определенный срок к улучшению со става периферической крови . При этом имеет ме сто увеличение как содержания эритроцитов и ге моглобина , так и , в меньшей степени , тромбоцитов и лейкоцитов . Восстановление количества лейко цитов у собак происходит за счет роста числа ней трофилов и лимфоцитов .

Одновременно в костном мозгу наблюдается нарастание количества ядросодержащих клеток . При этом увеличение кровотворных клеток раз личных ростков происходит неодинаково . Раньше всего и более интенсивно идет восстановление в красном ростке , что согласуется с данными , по лученными О . И . Белоусовой [1]. Количество эри тробластов уже в ближайшие месяцы после пре кращения облучения достигает исходной величи ны или же превышает ее . Содержание же клеток миелоидного ряда увеличивается значительно медленнее и число их , как правило , не достигает исходного уровня .

Одновременно с увеличением абсолютного ко личества ядросодержащих клеток костного мозга имеет место появление и увеличение количества родоначальных клеток крови ( гемоцитобластов ).

Таким образом , механизм восстановления со става периферической крови у животных I и III групп представляется нам следующим образом . Приостановка облучения или значительное сниже ние его в случаях , когда регенеративные возмож ности организма еще сохранены , ведет к прекра щению или резкому уменьшению деструктивных процессов в кровотворных органах и преоблада нию репаративных процессов над процессами дес трукции . Показателем этого является появление в пунктатах костного мозга гемоцитобластов и уве личение абсолютного количества ядросодержащих клеток . Однако , по - видимому , в этих случаях репа ративные возможности организма все же недоста точны , и имеет место преимущественная регене рация красного ростка . Подобная преимуществен ная направленность дифференцировки гемоци тобластов в сторону красного ростка , очевидно , есть следствие того , что эритропоэз является бо лее важной для жизнедеятельности организма функцией крови , сложившейся в процессе фи логенеза . Подтверждением нашего мнения о преи мущественной дифференциации родоначальных клеток в эритробластический ряд служат и при веденные выше данные ( см . табл . 4 и рис . 4) о том , что и после прекращения облучения число молодых клеток белого ростка остается снижен ным , в то время как содержание эритробластов ранних регенераций даже возрастает .

Недостаточное восстановление белого ростка и мегакариоцитарного аппарата , сужение их плац дарма находят свое отражение в наличии в пери ферической крови лейкопении и тромбоцитопении . При этом подобные соотношения в кровотворных органах сохраняются в течение длительного срока и не сказываются существенно на жизнеспособно сти животных .

У животных же II группы, которые не подвергались внешнему γ-облучению, изменения в пери- ферической крови были в начальном периоде значительно менее выражены, чем у собак I и III групп. Однако в дальнейшем вследствие кумуляции дозы облучения у них не происходило восстановления состава периферической крови, а даже несколько углублялась лейкопения. Объяснение наступившим у этих животных изменениям в картине периферической крови мы видим также в сужении плацдарма белого ростка, о чем могут свидетельствовать сдвиги в лейко-эритробластических соотношениях в сторону их уменьшения. Подобное сужение плацдарма белого ростка является, очевидно, опять-таки следствием преимущественной направленности регенерации в сторону красного ряда и при продолжающемся облучении.

Результаты проведенных наблюдений показы вают , что у животных трех групп при различном характере воздействия развились однотипные из менения в крови . Однако различие в ионизацион ных дозах определяло быстроту наступления и выраженность изменений в системе крови .

Внешнее облучение вызывало значительно бо лее быстрое развитие лучевой болезни . Степень выраженности клинических проявлений лучевой болезни была также большей у животных , подвер гавшихся внешнему γ - облучению . Суммация внешнего и внутреннего облучения утяжеляла проявления лучевой болезни , повышала смерт ность животных и ухудшала процессы восстанов ления у выживших собак .

Выводы

-

1. Внешнее γ - облучение в дозе 10 р еже дневно до суммарной дозы 1300 р и комбинация его с четырехразовым введением в кровь 239Pu в дозе 0,05 мккюри / кг вело к развитию у собак хро нической лучевой болезни , причем течение ее , по данным о реакции системы крови , в случае комби нированного воздействия было более тяжелым .

-

2. Полное прекращение облучения или зна чительное уменьшение его дозы приводило к час тичному восстановлению морфологического со става периферической крови . Однако , как правило , даже при длительных сроках наблюдений полной нормализации картины крови не происходило . Наиболее полное восстановление отмечалось со стороны эритропоэза . Вместе с тем и через 2 года после прекращения облучения все еще сохраня лось уменьшение клеточного состава белого рост ка , что являлось причиной стойкой лейкопении .

-

3. Преимущественная направленность ре генеративных процессов в сторону красного ряда имела место не только при прекращении , но и при продолжающемся облучении . Это последнее объ ясняет относительно большую сохранность эрит робластов по сравнению с клетками других рост ков при повторном длительном облучении .

Воздействие только одного 239Pu, введенного в кровь суммарно в дозе 0,2 мккюри / кг , приводило к более медленному развитию хронической лучевой болезни , однако изменения крови в отдаленные сроки достигали той же степени выраженности , как и после внешнего облучения .

Список литературы Последствия раздельного и комбинированного воздействия малых доз гамма-лучей и плутония на систему крови собак

- Белоусова О.И. В кн.: "Патологическая физиология острой лучевой болезни". М., Медгиз. 1958, стр. 192.

- Диковинова Н.В. Изменения крови и костного мозга у собак при длительном повторном γ-облучении их сравнительно малыми дозами, введений плутония и при одновременном действии этих двух факторов. Рукопись. 1956.

- Егоров А.П., Бочкарев В.В. Кровотворение и ионизирующая радиация. М., Медгиз, 1954.