Послепожарная изменчивость серогумусовых почв в редкотравных сосновых лесах Западного Забайкалья

Автор: Шахматова Екатерина Юрьевна

Журнал: Природа Внутренней Азии @nature-inner-asia

Рубрика: Биология

Статья в выпуске: 2 (24), 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье представлен анализ постпирогенной динамики морфологических, физических и физико-химических свойств серогумусовых почв сосновых лесов, произрастающих на склонах в нижнем течении реки Хилок в Западном Забайкалье. В результате воздействия низового пожара в первый год выявлено изменение окраски, состава и свойств в верхнем органо-аккумулятивном горизонте почвы. Установлено, что основными физическими характеристиками, отражающими отклик почв на пирогенное воздействие, являются гранулометрический состав и агрегатное состояние. Сразу после воздействия огня, а также в течение последующих нескольких лет были отмечены изменения содержания фракций в гранулометрическом и микроагретном составе, свидетельствующие об их постпирогенной динамике. На молодой гари ухудшались структурные характеристики почвы и снижался показатель степени агрегированности. Постпирогенное изменение структурных свойств почв в первый послепожарный год подтверждалось трещиноватостью поверхности микроагрегатов, выявленное при исследовании их субмикростроения. Спустя 5 лет после пожара отмечено улучшение структуры и агрегатного состояния почвы. Химическим анализом установлено послепожарное увеличение показателей мактуальной реакции среды, гумуса, азота, обменных оснований, CO2 карбонатов, подвижных форм фосфора и калия в верхних горизонтах профилей в первый год и их постепенное изменение на 5-летней, близкое к значениям на старовозрастной гари. Сделан вывод, что серогумусовые почвы характеризуются изменчивостью, связанной с трансформацией их состава и свойств, особенно в первые 5 лет после воздействия низового пожара средней интенсивности.

Западное забайкалье, редкотравные сосновые леса, серогумусовые почвы, морфология, физико-химические свойства, изменчивость, трансформации

Короткий адрес: https://sciup.org/148326748

IDR: 148326748 | УДК: 631.48 | DOI: 10.18101/2542-0623-2023-2-73-82

Текст научной статьи Послепожарная изменчивость серогумусовых почв в редкотравных сосновых лесах Западного Забайкалья

Пожары в Сибири являются эволюционно-экологическим фактором функционирования лесных экосистем [Фуряев, Самсоненко, 2011; Санников, Санникова, 2009]. В последние годы наблюдается устойчивая тенденция роста их числа и площади, а основной причиной возникновения огня в лесах является антропогенное воздействие [Цветков, Буряк, 2014].

В Западном Забайкалье по возгораемости лидируют сосновые леса [Евдокименко, 2014]. По типу возгорания и характеру горения наибольшую долю составляют низовые пожары, при которых большую нагрузку от их воздействия претерпевают нижние ярусы растительности, подрост, живой напочвенный покров и почвы [Территориальный орган... , Украинцев, Плюснин, 2015]. В связи с их активным влиянием на экосистемы последствия их воздействия на почвенный покров различны (от сгорания подстилки до деградации почв) и определяются интенсивностью огня [Шахматова и др., 2021, Sympilova et al., 2022].

Цель работы состояла в выявлении изменений, связанных с послепожарной трансформацией и восстановительной динамикой свойств и состава серогумусовых почв. Данные о постпирогенной изменчивости почв отражают их состояние и функционирование на гарях, а также имеют большое значение для оценки влияния пожаров на экологическое состояние почвенного покрова в регионе.

Объекты и методы

Район исследований расположен в Западном Забайкалье, в редкотравных сосновых ( Pinus silvestris L.) лесах, произрастающих в нижнем течении реки Хилок (в районе впадения в р. Селенгу). Территория характеризуется горно-котловинным рельефом и сезонным промерзанием почв. Среднегодовое количество осадков составляет около 250 мм в год. В засушливый период (весна и начало лета) влажность воздуха в среднем составляет 30–40%, а в определенные дни снижается до 10% 1 . Соответственно в эти сезоны отмечается высокая пожароопасность в лесах и увеличивается частота природных пожаров на этой территории.

Для исследования послепожарных изменений почв были заложены три пробные площади на гарях, образованных низовыми пожарами средней интенсивности в разные годы: на старовозрастной (отсутствие пожаров более 10 лет), 1-летней и 5-летней гарях.

Давность пожаров на пробных площадях определяли согласно «Книгам учета лесных пожаров» и отчетам Агентства лесного хозяйства Республики Бурятия2. Интенсивность огня устанавливали согласно рекомендациям П. А. Цветкова [2006]. В почвах после закладки разрезов проводили морфологический анализ строения профилей и определяли их водопроницаемость. Физические и химические свойства почв исследовали традиционными методами [Воробьева, 2006; Теории и методы физики... 2007]. Для диагностирования названия почв применяли Классификацию почв России [2004] и Полевой определитель почв3. Исследова- ния поверхности микроагрегатов выполнены субмикроморфологическим методом с использованием сканирующего электронного микроскопа Hitachi TM 1000.

Результаты и их обсуждение

В нижнем течении реки Хилок сосновые леса представлены редкотравными типами леса, пройденные пожарами и нарушенные вырубками. Пробные площади заложены на делювиальном шлейфе юго-западного склона хр. Станичный на абсолютной высоте 627–635 м над ур. м.

Первая пробная площадь (51°17ʹ19ʺ с. ш., 107°00ʹ22ʺ в. д.) представлена старовозрастной гарью, расположенной в злаково-астрагаловом сосняке. Этот участок леса пройден пожаром более 10 лет назад. Древостой представлен сосной обыкновенной (10С). Возраст сосны 50–120 лет, высота 20–22 м, III–IV класс бонитета, сомкнутость крон — 0.4. Подрост образован сосной обыкновенной 3-летнего возраста, подлесок — Salix caprea L. В травянистом покрове доминирует Astragalus fruticosus Pallas, Poa botryoides (Trin. ex Griseb.) Roshev., Bromopsis inermis (Leysser) Holub., Koeleria cristata (L.) Pers. S. str., Phleum pretense L., Veronica incan a L., Antennaria dioica (L.) Gaertn., Potentilla tanacetifolia Willd. ex Schlecht, Carex pediformis C. A. Meyer, Lilium pensylvanicum Ker Gawl, Artemisia gmelinii Web. ex Stechm, Bupleurum scorzonerifolium Willd. Проективное покрытие травянистого яруса составляет 15–20%. Признаки пожаров на этой площади больше прослеживаются в подстилке и представлены углями разного размера.

Вторая пробная площадь (51°17′25″ с. ш., 107°00′17″ в. д.) представлена постпирогенным редкотравным сосняком, пройденным низовым пожаром средней интенсивности. Древесный ярус представлен сосной обыкновенной (10С) IV класса бонитета. Полнота древостоя составляет 0,2–0,3, возраст — 60–110 лет, высота — 10–12 м, сомкнутость крон — 0,3. Травянистый ярус образован Carex ericetorum Pollish, Bromopsis inermis (Leysser) Holub., Scabiosa comosa Fischer ex Roemer et Schultes, Poa botryoides (Trin. Ex Griseb.) Roshev., Potentilla tanacetifolia Willd. ex Schlecht, Artemisia gmelinii Web. ex Stechm. Проективное покрытие травянистого яруса составляет 5–10%. Воздействие пожара проявляется в обугливании коры деревьев, накоплении свежего опада отмершей хвои, сильно трансформированной огнем подстилке, уничтожении мхов и лишайников, отсутствии подроста.

Третья пробная площадь (51°17′48″ с. ш., 107°00′08″ в. д.) расположена в сосняке злаково-редкотравном, пройденном низовым пожаром 5 лет назад. Древесный ярус образован сосной обыкновенной (10С). Возраст сосны 50–120 лет, высота 20–25 м, IV класс бонитета, сомкнутость крон — 0,4. В травянистом ярусе представлены Bromopsis inermis (Leysser) Holub., Calamagrostis epigeios (L.) Roth, Carex pediformis C.A. Meyer, Poa botryoides (Trin. Ex Griseb.) Roshev., Koeleria cristata (L.) Pers. s.str., Potentilla tanacetifolia Willd. ex Schlecht, Antennaria dioica (L.) Gaertn., Artemisia gmelinii Web. ex Stechm, Veronica incana L. Проективное покрытие травянистого яруса составляет 10%. Стволы деревьев на этом участке леса обуглены, подстилка частично выгорела, подлесок и мохово-лишайниковый покров уничтожены огнем.

В почвенном покрове территории распространены серогумусовые остаточ-но-карбонатные почвы, подстилаемые элювиально-делювиальными щебнистыми супесчаными и легкосуглинистыми отложениями, богатыми карбонатами кальция. Данные почвы формируются на хорошо дренируемом склоне юго-западной экспозиции хр. Станичный.

В профиле почвы под лесной подстилкой мощностью до 2 см залегает гумусоаккумулятивный горизонт AY серовато-бурого (10YR 5/2) цвета мощностью до 19 см. Он характеризуется супесчаным гранулометрическим составом, непрочнокомковатой структурой. Далее следует переходный буровато-желтого цвета супесчаный горизонт, сменяемый оливково-желтым и разнородным по гранулометрическому составу горизонтом (от супесчаного до легкосуглинистого). На глубине 60–80 см залегает легкосуглинистый горизонт с включениями дисперсных карбонатов. Общая формула организации профиля O–AY–AC–C–Cca.

Постпирогенная изменчивость почв большей частью связана с трансформацией свойств органогенных горизонтов. В первый год после низового пожара средней интенсивности были отмечены низкая (не более 1 см) мощность подстилки Opir, ее темное окрашивание (10YR 3/1, 10YR 2/1) и наличие крупных углей, количество которых снижалось на 5-летней гари. Недавнее воздействие огня привело к уплотнению пирогенного гумусо-аккумулятивного горизонта AYpir. Его цвет изменился до темно-серовато-коричневого (10YR 4/2) из-за присутствия мелкого древесного угля и углистой пыли. В нижележащем горизонте AYC на первой и второй пробных площадях не наблюдалось видимых различий в морфологии.

Изученные серогумусовые почвы характеризуются супесчаным гранулометрическим составом (табл. 1). В составе мелкозема доминируют фракции мелкого песка и крупной пыли. Отмечено невысокое содержание илистой фракции (5–7%). Тем не менее она составляет почти половину от содержания физической глины в почве на старой гари. Выявлено увеличение содержания илистой фракции в срединных горизонтах почвы на молодой гари по сравнению с аналогичным показателем в почве на старой гари. Это можно объяснить ее перемещением вниз по профилю и аккумуляцией в подгумусовых горизонтах в первый послепожарный год. Установлено дальнейшее снижение этой фракции спустя 5 лет после пожара. Содержание крупной пыли на старой гари составляет более 30% от содержания фракций гранулометрического состава, а после воздействия огня ее доля незначительно уменьшается. Микроагрегатный состав характеризуется преобладанием фракций 0.25–0.05 мм и 0.05–0.01 мм, которые соответствуют фракциям мелкого песка и крупой пыли гранулометрического состава почв. В результате термического воздействия происходит ухудшение микроагрегированности почв.

Исследуемые почвы слабо агрегированы. В почве на старой гари показатель степени агрегированности в гумусовом горизонте составлял 38%, в то время как на гари 1-летнего возраста он снижается до 30%, а спустя 5 лет после воздействия пожара отмечено его незначительное возрастание. Максимальное содержание водопрочных агрегатов размером > 3 мм выявлено в верхних горизонтах, обогащенных органическим веществом и корневой фитомассой. При мокром просеивании отмечено снижение доли агрономически ценных агрегатов, и содержание агрегатов < 0.25 мм составляет 82%. В первый год после пожара их доля возрастает до 87%.

Е. Ю.

. Шахматова. Послепожарная изменчивость серогумусовых почв в редкотравных сосновых

Западного Забайкалья

Таблица 1

|

< |

ОО |

40 P4 |

oo Pl |

о |

ОО Р4 |

Р4 Р4 |

СР |

о Р4 |

о Р4 |

||||||

|

S |

40 PJ |

Pl Oy o' |

S |

о о^ |

ОО о" |

О О^ |

ОО о^ |

ОО ОО о" |

Р4 04^ о" |

||||||

|

о о" V |

04 pf |

o^ pf |

o^ pf |

оо^ |

!р^ ^ |

40^ |

ГП |

!р^ |

СР |

||||||

|

s" s cd Рч Ө |

о со о" V |

17 cd cd S Н Я о р R Ю R Ю Рч cd § s Рч cd 5 s H Q cd Рч О CQ О о ti |

Ol 40^ 4ОІ о" |

8 |

re |

vej ei |

“j1^ |

^.1-1 оо| СР |

^J°l 4О| О |

4О| Р4о |

X ГП |

||||

|

о •о 'Р О СО о" |

4Dj Р^ |

P4 |

8 |

8 |

Csf |

t^ p г 1 X, P-; |

гяі—Г |

Я^ч СРІ Р4 |

^Чч Р4І Р4 |

fo1 « Я н р |р 40 ^ |

°°J-4

|

^Г| IP, pf ^х |

р| р |

||

|

'Р О СО о" О^ о" |

СР| ^ |

p el |

pf |

el |

rf |

РЧ'4о" |

г-1 оч |

^1Р Р4І Р4 |

Я1Р ^Г| Р4 |

■р 1 1р^ СР] pf |

рр

|

||||

|

о о" 'Р о^ о" |

^J 40 |

CP P4 Pl |

py 4o" |

4Or O< P4 |

■p о |

'Чоч Я^ |

^Jr- |

!^| ^ |

ОО 1 [^ Х^' |

5|Х |

|||||

|

'Р о^ о" ір р^ о" |

urj X |

Oy P4 40 |

OO^ s |

P4 7 |

04" ip |

401 ОО^ ooj 1—Г |р| 40 |

^^Х 04 Р4 |р| 40 |

оо1 pf 4ОІ 40 |

>Р| СР^ р-1 оо" |р| |р |

04] 4О" 4ОІ 40 |

041 ^ Р-1 4О" 4ОІ 40 |

||||

|

<Р р^ X |

mlP ml^ |

<4 |

Ip Pl |

2 |

■л el el |

<41 °4 |

^1^ ^1R |

о! ^ |

04] Р X® |

хх ГПІ ^ |

Г~|Р ^4 |

||||

|

о cd" Я S а |

04 7 P4 |

40 04 |

О 1 40 |

О >Р О |

ОО Р4 О |

04 |р ОО |

О 7 Р4 |

ОО 7 о |

0 00 |

||||||

|

н Я о S Рч |

5 |

u 5 |

и |

Рч |

и 8 |

и |

'Рч |

и 8 |

и |

||||||

В связи с высоким содержанием в почвах фракции мелкого песка они являются слабо оструктуренными. Несмотря на то, что коэффициент структурности на старой гари в органо-аккумулятивном горизонте составляет 1.26 и после воздействия огня также не снижается ниже 1, это не является доказательством хорошего структурного состояния почвы. При сухом просеивании выявлено, что значительную долю среди воздушно-сухих агрегатов составляют как агрегаты размером 5–10 мм (26%), так и почвенные комки размером > 10 мм (18%) и микроагрегаты размером < 0.25 мм (26%). Это свидетельствует о том, что почвы обладают далеко не лучшей структурой. В результате образования корки от спекания органического вещества на поверхности почвы в первый послепожарный год содержание агрегатов крупных фракций (5–10 мм и > 10 мм) увеличивается до 29 и 30%, соответственно за счет снижения более мелких фракций и микроагрегатов.

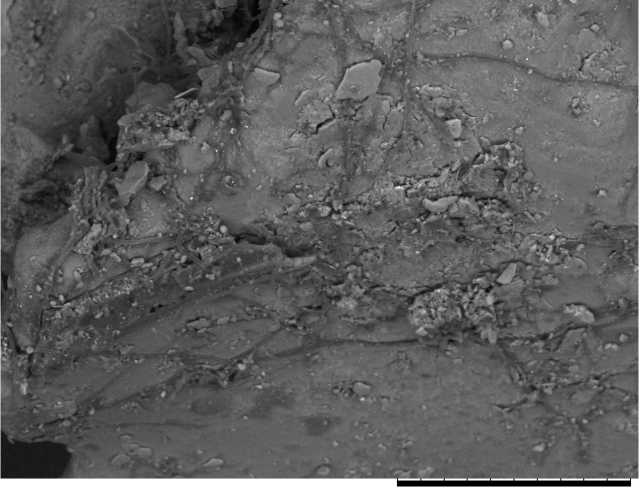

Слабая устойчивость почвенных агрегатов при влиянии низовых пожаров подтверждается субмикроскопическими исследованиями их поверхности. В первый год и спустя 5 лет после воздействия пожара на поверхности почвенных микроагрегатов гумусо-аккумулятивного пирогенного горизонта AYpir выявлены трещины (рис. 1).

ТМ-1000 3591 2013.11.18 L D6.8 хбОО 100 um

Рис. 1. Макротрещина в верхнем левом углу и микротрещины в средней и правой нижней части на поверхности микроагрегата (размер агрегата <0.25 мм), выделенного из AYpir горизонта серогумусовой почвы на 1-летней гари

Несмотря на то, что микроагрегаты могут выдерживать сильные механические и физико-химические нагрузки [Totsche et al., 2018], формирование трещин в данных почвах при воздействии огня обусловлено влиянием высоких температур, которые в результате теплового удара вызывают физическое разрушение агрегатов.

На поверхности микроагрегатов в почве старой гари трещиноватости не выявлено. Это предполагает восстановление почвенной структуры после пожара средней интенсивности в результате снижения пирогенной нагрузки спустя 10 и более лет после пожара. Под действием цементирующих веществ и клеящих органических агентов, синтезируемых корнями растений, гифами грибов и микроорганизмами, микроагрегаты увеличиваются в размерах, происходит улучшение водопрочности и структурного состояния почв.

Исследуемые почвы характеризуются низким содержанием гумуса в органогенных горизонтах и резким уменьшением его значения в минеральной части профиля, нейтральной реакцией среды в верхних и подщелачиванием в нижних горизонтах (табл. 2). Последнее связано с высокой насыщенностью основаниями и наличием дисперсных карбонатов, обусловленных составом подстилающей снизу почвообразующей породы.

Химическая характеристика серогумусовых почв

Таблица 2

|

н к о |

cd |

>S о CQ К |

o' 1 |

5 и |

Обменные катионы, cmol c /kg |

Подвижные по Мачигину, мг/100 г почвы |

CO 2 , % |

||

|

Ca2+ |

Mg2+ |

P 2 O 5 |

K 2 O |

||||||

|

Р,7–07 (старовозрастная гарь, пожар был более 10 лет назад) |

|||||||||

|

AY |

2–13/19 |

6,4 |

1,9 |

16 |

6,4 |

3,2 |

0,3 |

6,0 |

0,22 |

|

AYC |

13/19–36 |

6,7 |

0,5 |

12 |

6,3 |

2,1 |

1,6 |

5,4 |

0,10 |

|

C |

36-70 |

6,9 |

0,5 |

- |

7,4 |

2,1 |

1,7 |

6,0 |

0,10 |

|

Р,6 2 –12 (1-летняя гарь) |

|||||||||

|

AYpir |

0,5/1–10 |

6,7 |

2,57 |

20 |

11,7 |

4,1 |

3,0 |

6,7 |

0,45 |

|

AYC |

10–28 |

6,5 |

0,7 |

15 |

8,3 |

2,8 |

5,2 |

6,6 |

0,20 |

|

C |

28–59 |

6,7 |

0,6 |

- |

6,6 |

2,4 |

6,3 |

6,6 |

0,15 |

|

Cca |

59–75 |

7,2 |

0,31 |

- |

10,1 |

9,8 |

7,6 |

9,0 |

1,84 |

|

Р,6–07 (5-летняя гарь) |

|||||||||

|

AYpir |

2–10 |

6,5 |

2,5 |

17 |

9,8 |

3,3 |

1,3 |

6,0 |

0,37 |

|

AYC |

10–38 |

6,7 |

0,6 |

14 |

5,8 |

2,6 |

2,5 |

6,0 |

0,10 |

|

C |

38–80 |

6,9 |

0,5 |

- |

6,3 |

2,6 |

5,2 |

6,0 |

- |

Выявлено, что на 1-летней гари в органогенных горизонтах содержание гумуса увеличивалось и наблюдался сдвиг нейтральной реакции среды в щелочную сторону в связи с недавним влиянием высоких температур и пиролизом органического вещества. Температурное воздействие на гумусовые горизонты приводило также к увеличению содержания оснований в виде обменных катионов кальция и магния, а также накоплению основных элементов питания, представленных подвижными формами фосфора и калия. В результате пиролиза органики в первый послепожар-ный год установлено увеличение содержания отношения углерода к азоту, которое незначительно уменьшалось на гари, пройденной низовым пожаром 5 лет назад. В верхних горизонтах почвы на 1-летней гари выявлено повышенное содержание CO2, отличающееся от этого показателя на гари, где низовой пожар был более 10 лет назад. Это можно связать с образованием карбонатов кальция, входящих в состав золы и полученных в процессе горения растительной ткани. В дальнейшем в условиях промывного режима происходит выщелачивание мелкокристаллического пирогенного кальцита [Александровский, 2007]. В наших исследованиях это подтверждается снижением содержания CO2 карбонатов в почве на 5-летней гари, где также было выявлено понижение показателя pH в верхнем горизонте до 6,5. Уменьшение содержания фосфора и калия спустя 5 лет после прохождения огня можно объяснить их выносом с атмосферными осадками [Pereira et al., 2021].

Таким образом, низовые пожары средней интенсивности вызывали трансформации свойств и состава почвы главным образом в верхних органо-аккумулятивных горизонтах. Они проявлялись в изменении их окраски, содержания фракций гранулометрического состава, почвенной структуры и структурно-агрегатного состояния, значений химических элементов, отвечающих за их уровень накопления в почвах по сравнению с аналогичными показателями почвы, длительно не испытывающей воздействие пожара.

Заключение

Серогумусовые почвы на пробных площадях, заложенных на склонах хребта Станичный в нижнем течении р. Хилок, трансформированы низовыми пожарами средней интенсивности и характеризуются изменчивостью их строения, состава и свойств. При анализе морфологии почв установлено, что окраска постпиро-геных органогенных горизонтов профилей почв формируется благодаря накоплению большого количества дисперсных углей и сажи, хорошо представленных на свежей гари и сохраняющихся в почвенных горизонтах более десяти лет.

Постпирогенная изменчивость исследованных серогумусовых почв проявлялась в слабой устойчивости физических параметров почв на высокотемпературное воздействие. Илы, являясь важной характеристикой гранулометрического состава, в исследуемых почвах отражали послепожарную динамику, связанную с их миграцией и профильным распределением. В результате влияния низовых пожаров средней интенсивности выявлено ухудшение агрегированности и нарушение структуры почвы в первый послепожарный год. На гари 5-летнего возраста происходило улучшение структурного и агрегатного состояния почвы. Коэффициент структурности в гумусовом горизонте почвы на старовозрастной гари превышал показатель ее постпирогенных аналогов, и почва характеризовалась лучшей агрегированностью.

Анализ физико-химических свойств почв на гарях показал, что по мере постпирогенного восстановления растительности происходило подкисление верхних органо-аккумулятивных горизонтов, а значение гумуса, отношение углерода к азоту, содержание обменных катионов и подвижных фосфора и калия в них становились близкими к показателям почвы на старовозрастной гари.

Таким образом, изменения свойств и состава почв, выявленные в первый после-пожарный год, частично сохраняются на 5-летней гари и утрачиваются спустя

10 и более лет, что связано со снижением пирогенной нагрузки. Представленные данные отражают состояние и функционирование серогумусовых почв после влияния низовых пожаров средней интенсивности, а также имеют большое значение для оценки влияния пожаров на экологическое состояние почвенного покрова в регионе.

Список литературы Послепожарная изменчивость серогумусовых почв в редкотравных сосновых лесах Западного Забайкалья

- Александровский А. Л. Пирогенное карбонатообразование: результаты почвенно-археологических исследований II Почвоведение. 2007. № 5. С. 517-524. Текст: непосредственный.

- Воробьёва Л. А. Теория и практика химического анализа почв. Москва: ГЕОС, 2006. 400 с. Текст: непосредственный.

- Евдокименко М. Д. Пирогенные нарушения лесорастительной среды в сосняках Забайкалья II Лесоведение. 2014. № 1. С. 3-12. Текст: непосредственный.

- Классификация и диагностика почв России I ответственный редактор Г. В. Добровольский. Смоленск: Ойкумена, 2004. 342 с. Текст: непосредственный.

- Краснощеков Ю. Н., Чередникова Ю. С. Постпирогенная изменчивость лесных почв в горном Прибайкалье. Новосибирск: Изд-во Сиб. отделения РАН, 2022. 164 с. Текст: непосредственный.

- Определитель растений Бурятии I ответственный редактор О. А. Аненхонов. Улан-Удэ: Республиканская типография, 2001. 632 с. Текст: непосредственный.

- Санников С. Н., Санникова Н. С. Эволюционные аспекты пироэкологии светлохвой-ных лесов II Лесоведение. 2009. № 3. С. 3-10. Текст: непосредственный.

- Теории и методы физики почв: коллективная монография I ответственные редакторы Е. В. Шеин, Л. О. Карпачевский. Москва: Гриф и К°, 2007. 616 с. Текст: непосредственный.

- Украинцев А. В., Плюснин А. М. Лесные пожары в Заиграевском районе Республики Бурятия в 2010-2012 годах: причины возгорания и ущерб II География и природные ресурсы. 2015. № 2. С. 60-65. Текст: непосредственный.

- Фуряев В. В., Самсоненко С. Д. Исследование роли пожаров в формировании бореальных лесов II Лесоведение. 2011. № 3. С. 73-79. Текст: непосредственный.

- Цветков П. А. Нагар как диагностический признак II Хвойные бореальной зоны. 2006. Т. 23, № 3. С. 132-137. Текст: непосредственный.

- Цветков П. А., Буряк Л. В. Исследование природы пожаров в лесах Сибири II Сибирский лесной журнал. 2014. № 3. С. 25-42. Текст: непосредственный.

- Шахматова Е. Ю., Убугунов Л. Л., Сымпилова Д. П. Послепожарные трансформации в сосновых лесах Селенгинского среднегорья (Западное Забайкалье) II География и природные ресурсы. 2021. № 1. С. 65-72. Текст: непосредственный.

- Pereira P., Cerdá A., Úbeda X., Mataix-Solera J., Martin D., Jordán A., Burguet M. Spatial models for monitoring the spatiotemporal evolution of ashes after fire - a case study of a burnt grassland in Lithuania II Solid Earth. 2013. No 4. P. 153-165.

- Sympilova D. P., Shakhmatova E. Yu., Gininova A. B. et al. Impacts of wildfire low-severity on soil properties in semiarid forest ecosystems of Western Transbaikalia II Природа Внутренней Азии. Nature of Inner Asia. 2022. No. 4 (22). P. 105-114.

- Totsche K. U., Amelung W., Gerzabek M. H. et al. Microaggregates in soils II J. Plant Nutr. Soil Sci. 2018. V. 181. P. 104-136.