Послепожарная сукцессия в сосняках черничниках Воронежского заповедника

Автор: Стародубцева Е.А., Ханина Л.Г.

Журнал: Фиторазнообразие Восточной Европы @phytodiveuro

Статья в выпуске: 3 т.17, 2023 года.

Бесплатный доступ

В Воронежском заповеднике на постоянной пробной площади (S - 0.25 га), заложенной в сосняке черничнике в 1993 г., проводился ежегодный мониторинг состояния растительного покрова, в том числе и на протяжении 14 лет после пожара 2008 года. В системе классификации растительного покрова заповедника исходный фитоценоз относится к бореальному эколого-ценотическому типу, характерному для условий влажной субори. Установлены закономерности начального этапа постпирогенной сукцессии после интенсивного устойчивого пожара, приведшего к гибели древостоя. Описаны изменения видового состава, эколого-ценотической структуры растительного покрова и экологических условий, рассчитанных по шкалам Л.Г. Раменского, Д.Н. Цыганова и Э. Ландольта, при последовательном прохождении следующих стадий: 1) пионерных постпирогенных сообществ (первый год после пожара), 2) формирования растительного сообщества (2-6 годы) и 3) стабилизации флористического и эколого-ценотического состава фитоценоза (7-13 годы). Более поздние этапы послепожарной сукцессии (26-29 лет и 46 лет после пожара) были описаны в 1998-2001 и 2018 гг. на месте сосняка черничника, произрастающего в сходных условиях и нарушенного пожаром в 1972 г. В результате послепожарной сукцессии, протекающей после гибели древостоя в сосняках черничниках в условиях влажной субори, происходит смена лесной формации: формируются березовые леса с участием осины. Выявлено увеличение разнообразия типов растительного покрова: на месте бореальных сосняков образовались березняки с напочвенным покровом бореального, неморально-бореального и лугово-борового эколого-ценотических типов. Пожары привели к сокращению площади, занятой группировками черники, выпадению из напочвенного покрова редких бореальных видов сосудистых растений ( Lycopodium clavatum L.); восстановление мохового яруса из Dicranum polysetum Sw. и Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. не отмечается как сразу после пожара, так и спустя десятки (до 50) лет.

Сосняк черничник, эколого-ценотический тип, растительный покров, постпирогенная сукцессия

Короткий адрес: https://sciup.org/148327235

IDR: 148327235 | УДК: 581.524.342 | DOI: 10.24412/2072-8816-2023-17-3-187-212

Текст научной статьи Послепожарная сукцессия в сосняках черничниках Воронежского заповедника

Динамика растительного покрова Усманского бора – островного лесного массива в лесостепной зоне европейской части России – в значительной степени определяется пирогенным воздействием. Статистические данные по пожарам в Воронежском заповеднике, с 1936 г. охраняющем северную половину Усманского бора, свидетельствуют о том, что за 86 лет заповедания суммарная площадь, пройденная пожарами, составляет более 4090 га – это 13 % от общей площади заповедника. На протяжении последних двух десятилетий наблюдается тенденция увеличения площади, повреждаемой пожарами, а также возрастание средней площади пожара: если в период с 1936 по 2000 гг. средний размер гари в заповеднике был 3.7 га, то в период с 2001 по 2022 гг. этот показатель составил 9.1 га. Учитывая современные тенденции изменения климата, а также высокий процент спелых и перестойных насаждений (главным образом, осинников и березняков, в меньшей степени – сосняков), в которых накоплены большие объемы горючих веществ в виде опада и мертвой древесины, в ближайшие годы можно прогнозировать возрастание роли пирогенного фактора в функционировании природных комплексов Воронежского заповедника. В связи с этим исследования пирогенной трансформации растительного покрова ООПТ весьма актуальны.

В Воронежском заповеднике целенаправленное изучение демутации растительного покрова после воздействия огня на разные типы растительных сообществ проводится с 1972 г. В процессе работы выявлена ландшафтная приуроченность крупных по площади пожаров: наиболее часто они происходят на четвертой надпойменной террасе (НТП) и западном участке второй НТП р. Воронеж. Установлено, что направленность постпирогенных сукцессий определяется интенсивностью огневого воздействия, особенностями самих растительных сообществ, испытавших воздействие огня, а также экологическими условиями местообитаний, из которых в Усманском бору решающее значение имеют рельеф, характер увлажнения и почвенного богатства (Starodubtseva, 2004; Shashkov et al., 2013). В предлагаемой публикации обобщаются данные изучения постпирогенной сукцессии, протекающей после пожаров в сосняках черничниках Воронежского заповедника, произрастающих в условиях влажных суборей (В 3 ). Важность исследования именно этих растительных сообществ обусловлена тем, что в Воронежской области черника ( Vaccinium myrtillus ) находится на южной границе ареала; Усманский бор – это единственное в настоящее время в области место произрастания вида, охраняемого на региональном уровне (Krasnaya…, 2019). По данным лесоустройства 2013 г., в заповеднике площадь лесов с доминированием черники составляет около 1060 га (Poyasnitel'naya…, 2013).

Характеристика района исследования

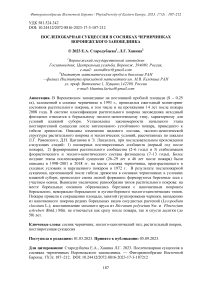

Исследование проведено на ландшафтном уровне IV надпойменной террасы р. Воронеж (рис. 1). Терраса представляет собой водораздел между реками Воронеж (её притоком – р. Ивницей) и р. Усмань. Поверхность сложена бугристыми песками. Глинистые прослойки, являющиеся водоупором, залегают на глубине 2-5 м, на буграх мощность песка может достигать 6-7 м, в западинах – 0.5-1.9 м. Важной особенностью этого ландшафтного уровня является мелкоконтурность входящих в его состав урочищ и обилие разнообразных по площади и форме травяных и осоковых болот с зарослями ив. Мощность торфа на болотах этого участка редко превышает 1 м.

Высокая экотопическая расчлененность территории IV НПТ определяет и высокое разнообразие растительного покрова этого ландшафтного уровня. К вершинам и верхним частям склонов бугров приурочены лугово-боровые дубняки, сосняки и березовые леса, а также сосняки и осинники неморально-лугового эколого-188

ценотического типа. На равнинных и пологих склоновых участках отмечены ассоциации неморальной группы (дубняки, осинники и липняки). На плоских пониженных участках и в низинах среди дюн в условиях близкого залегания грунтовых вод произрастают бореальные сообщества (сосняки, березняки и осинники с доминированием черники и молинии голубой). В глубоких западинах сформировались многочисленные на данном ЛУ травяные, омскоосоковые, осоково-сфагновые болота. После беглых низовых пожаров в сосняках на склонах к болотам часто развиваются брусничные группировки (бореальный эколого-ценотический тип растительного покрова) (Starodubtseva, Khanina, 2009).

Рис. 1. Места изучения послепожарной сукцессии на ландшафтном уровне IV НПТ.

Fig. 1. A scheme of landscape levels of the Voronezh Nature Reserve with location of study sites of post-fire succession at IV floodplain terrace.

Материалы и методы

Изучение сукцессионной смены растительного покрова после пожаров в сосняках черничниках Воронежского заповедника проводилось на двух участках IV надпойменной террасы р. Воронеж (рис. 1).

Участок № 1 . Кв. 351 (N 51.92018° E 39.60792°) – постоянная пробная площадь (ППП) № 113. Площадь (S – 0.25 га) была заложена в 1993 г. для мониторинга состояния типичных фитоценозов заповедника по программе Летописи природы. На ППП ведется ежегодный учет напочвенного покрова на 50 учетных площадках площадью 0.25 м2 каждая, равномерно распределенных по территории пробной площади. Описания производятся в период максимального развития напочвенного покрова (первые две недели июля). По этим материалам ежегодно составляется видовой список растений, отмеченных на пробной площади, и производится расчет средних показателей общего проективного покрытия, встречаемости и проективного покрытия для всех видов травянистого яруса. При первом учете напочвенного покрова было сделано описание древесно-кустарниковых ярусов.

26 августа 2008 г. на участке, где была заложена пробная площадь, произошел низовой устойчивый пожар; огнём были уничтожены лесные насаждения на площади 101.5 га. Ежегодные учеты на ППП были продолжены. К настоящему времени для стационарной пробной площади № 113 имеется непрерывный ряд наблюдений: 16 лет (с 1993 до 2008 гг.) до воздействия пожара и 14 лет (с 2009 до 2022 гг.) после повреждения насаждения огнём. По этим материалам охарактеризованы начальные стадии послепожарной сукцессии. Так как пионерные постпирогенные сообщества, образовавшиеся в первый год после пожара, включали группировки пецицевых грибов и мхи, был выявлен видовой состав этих организмов. Определение грибов произведено Л.А. Сарычевой (Sarycheva et al., 2016).

Участок № 2 . Кв. 209, 228, 250 – в этих кварталах пожар произошел 24 августа 1972 г. на площади 82.5 га. С 1973 по 1975 гг. на участке проводилось изучение лесовосстановления сотрудниками Воронежского лесотехнического института Е.М. Синицыным и В.А. Кострикиным (Kostrikin, 1974; Sinitsin, 1975, 1979). Затем, с 1976 до 1985 гг., исследования продолжили лесоводы Воронежского заповедника Л.Б. Никитина и О.М. Скрябин и ботаник П.Ф. Голенкова: на протяжении 10 лет сотрудники осуществляли ежегодный количественный учет древесных видов и описание флористического состава на заложенных на гари пробных площадях и ленточных трансектах (Golenkova, 1976-1984; Nikitina, 1976-1985; Skryabin, 1976-1985). К сожалению, геоботанические описания напочвенного покрова производились только на открытых участках, лишенных подроста древесных видов, что ограничивает возможности их использования при описании постпирогенной сукцессии. Но в ряде случаев собранные в 1970-1980-е годы материалы использовались нами для сравнения с собственными данными. Позже геоботаническое обследование горельника 1972 г. проводилось Стародубцевой Е.А. в 1998-2001 и 2018 гг.; на участке было сделано 44 геоботанических описания на учетных площадках площадью 100 м2 каждая. Эти материалы характеризуют состояние растительного покрова на этапе 26-29 лет и 46 лет после пирогенного воздействия.

Для анализа вариации растительности на ППП № 113 в годы наблюдений проводили ординационный анализ описаний с учетом покрытия видов травяно-кустарничкового и мохового ярусов методом неметрического многомерного шкалирования (non-metric multidimensional scaling, NMDS) в программе PC-ORD ver. 7.07 (McCune, Mefford, 2018). В качестве меры расстояния использовали индекс Брея-Кертиса. Для интерпретации осей ординации строили корреляционные векторы с экологическими характеристиками площадок и с числом видов разных эколого-ценотических групп. В качестве экологических характеристик площадок брали значения видов из шкал Раменского (Ramenskiy et al., 1956), Цыганова (Tsyganov, 1983) и Ландольта (Landolt et al., 2010), усредненные для описаний с учетом обилий видов. Для расчета экологических оценок использовали программу EcoScale (Khanina et al., 2014).

Результаты и обсуждение

Растительный покров пробной площади № 113 (Участок № 1) до пожара был представлен ассоциацией сосняк молиниево-черничный, в системе классификации растительности Воронежского заповедника сообщество относится к группе сосняков бореальных – Pineta borealiherbosa (P-Br) (Starodubtseva, Khanina, 2009). Почва: дерново-лесная профильно-грунтово-глеевая супесчаная, уровень грунтовых вод – с глубины 85 см (описание О.В. Трегубова 23.09.1993 г.). Тип лесорастительных условий: в целом для лесного выдела – комплекс свежей и влажной субори (В 2 – В 3 ); в границах ППП – влажная суборь В 3 .

В период до нарушения сообщества пожаром сосняк черничник в границах пробной площади имел следующее строение:

I ярус: Pinus sylvestris L. – 25 %, возраст 110 и 90 лет

Betula pubescens Ehrh. – 10 %, Quercus robur L. – 5 %, Populus tremula L. – 3%.

II ярус: Betula pubescens Ehrh. – 10 %

Подлесок: густой, Frangula alnus Mill. – 13.4 %, Sorbus aucuparia L. – 8.8 %,

Quercus robur L. – 3.8%, Betula pubescens Ehrh. – 0.2 %, Acer platanoides L. – 0.2 %.

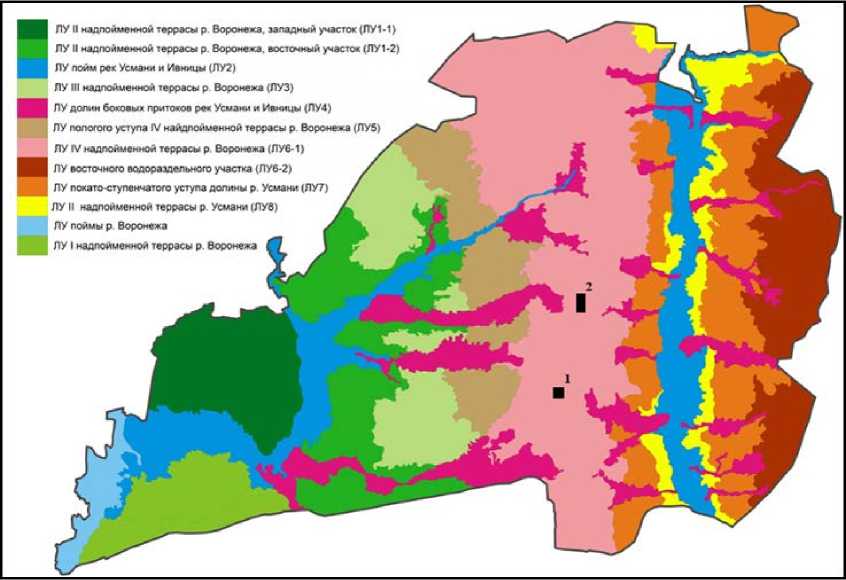

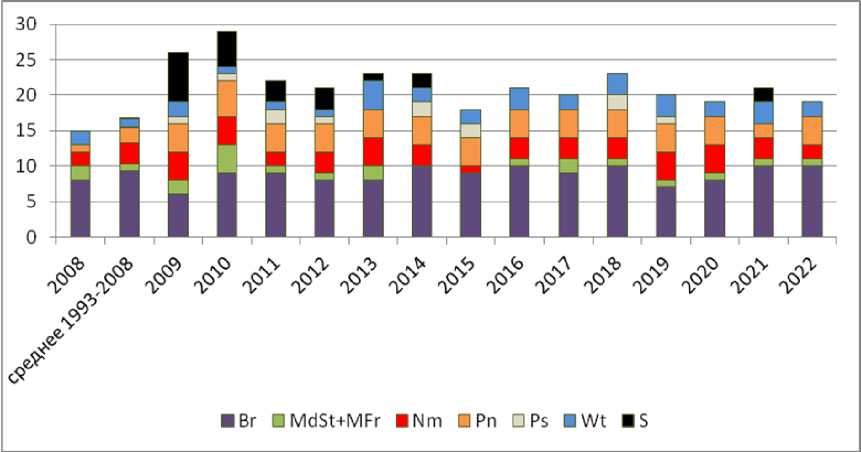

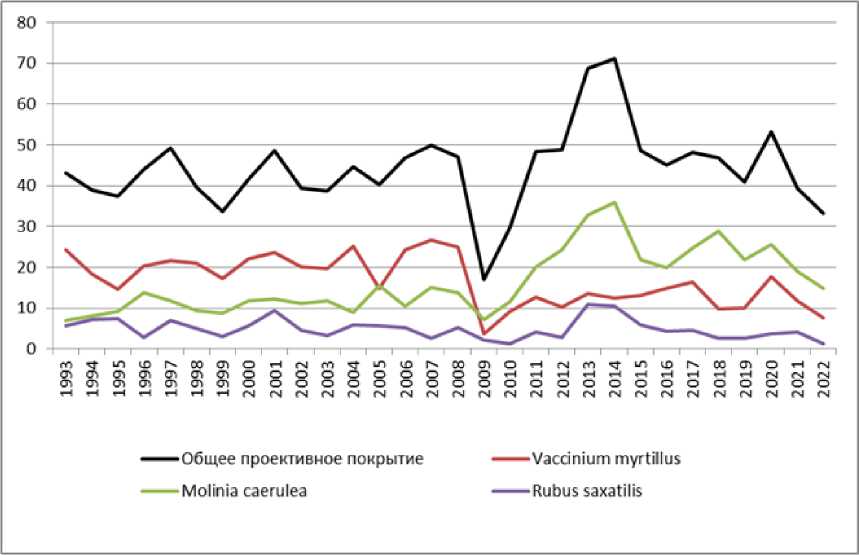

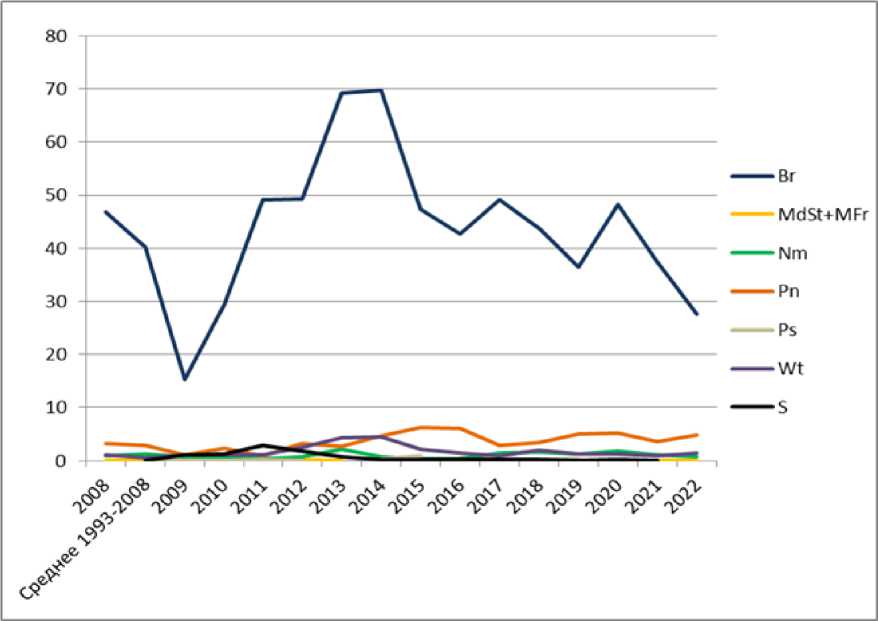

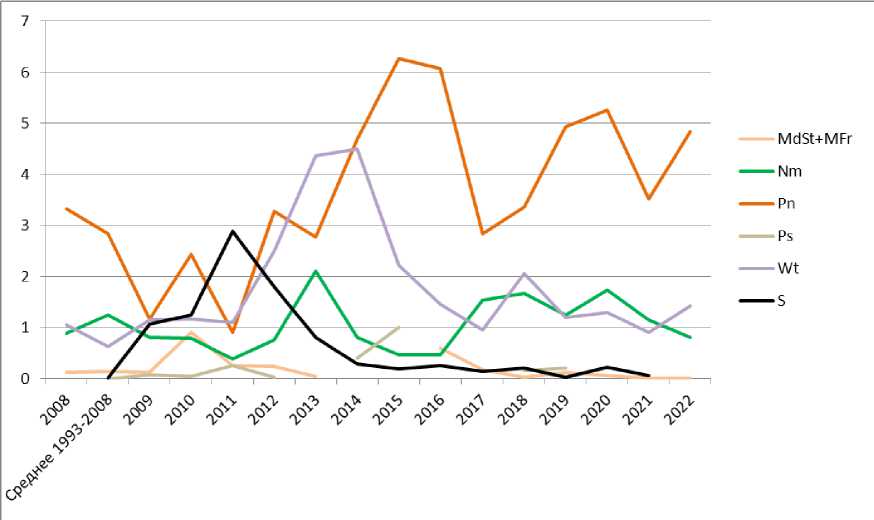

Напочвенный покров неоднородный, в нем представлены моно- и поливидовые группировки черники, молинии, костяники, папоротника орляка, кукушкина льна обыкновенного (рис. 2). Общее проективное покрытие напочвенного покрова за период с 1993 по 2008 гг. изменялось от 33.62 до 49.82 %, средний показатель – 42.64 %, непосредственно в год пожара общее проективное покрытие составило 47.09 %. В напочвенном покрове было отмечено 30 видов травянистых растений и кустарничков, а также 9 видов мхов. Среднее число видов, ежегодно регистрируемых в травянистокустарничковом ярусе в границах пробной площади – 16.88. Эколого-ценотический спектр сообщества представлен на рис. 3 (А, В). По числу видов (11) и, особенно, по проективному покрытию (89.1 % от общего проективного покрытия) преобладала бореальная эколого-ценотическая группа (ЭЦГ). Доминантами напочвенного покрова являлись Vaccinium myrtillus L. и Molinia caerulea (L.) Moench, высоко постоянство и проективное покрытие Rubus saxatilis L. (табл. 1, рис. 4). На неморальную, боровую, луговую и болотно-травяную эколого-ценотические группы приходилось около половины видового состава флоры, однако их доля в общем проективном покрытии невелика (рис. 3).

Моховой ярус в среднем (за 1993-2008 гг.) имел покрытие 7 % (в 2008 г. – 11 %), был представлен 9 видами, доминировали Polytrichum commune Hedw., Dicranum polysetum Sw., Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. (рис. 2, табл. 1).

Рис. 2. Сосняк черничник (кв. 351) до пожара (фото 4.07.2008).

Fig. 2. Blueberry pine forest (forest quarter 351) before the fire (photo 4.07.2008).

Низовым устойчивым пожаром, произошедшим 26 августа 2008 г., были полностью уничтожены подрост и подлесок, сожжен напочвенный покров и моховой ярус. В 2009 191

г. полностью усохла сосна и единичные деревья дуба в первом ярусе древостоя, в течение нескольких лет после пожара оставались живыми 3 дерева осины и несколько деревьев березы – эти остатки первого яруса древостоя были сильно ослаблены, имели изреженные кроны. К 2020 г. погибли все деревья осины и частично березы.

Анализ состояния растительного покрова при ежегодных учетах в границах пробной площади позволил выделить и описать начальный этап послепожарной сукцессии.

Стадия пионерных постпирогенных сообществ (первый год после пожара) . При обследовании общей площади горельника в мае 2009 г. было отмечено начало выпадения древостоя. Этот процесс по-разному проявлялся на разных элементах рельефа: в понижениях с близким уровнем грунтовых вод вывал носил массовый характер; на более высоких участках отмечено единичное выпадение деревьев. В ямах ветровально-почвенных комплексов стояла вода. В пределах ППП на момент описания был один ветровальный ствол сосны; из представителей древесно-кустарниковых ярусов только у южной границы пробной площади сохранилась куртина живого подроста дуба, березы, клена остролистного, рябины и крушины ломкой. Напочвенный покров был представлен большими по площади мертвопокровными участками и парцеллами с разреженным травостоем из отрастающих после пожара видов исходного фитоценоза: молинии, папоротника орляка, костяники, черники. В этот период в мертвопокровных парцеллах было отмечено развитие сообществ пионерных видов: пецицевых грибов (Порядок Pezizales: Peziza violacea Pers., Anthracobia melaloma (Alb. et Schwein.) Boud.) , печеночного мха – маршанции (Класс Hepaticopsida: Marchantia polymorpha L.), а также появление многочисленных всходов осины и березы (рис. 5).

В первой половине июля 2009 г. в границах пробной площади четко выделялись две парцеллы: 1) с доминированием молинии и участием видов исходного (допожарного) сообщества; 2) с огромным числом всходов и ювенильных экземпляров осины, сосны и березы (средние показатели: 394.4, 153.6, 152.8 тыс. шт/га, соответственно), среди которых были единичные экземпляры сорных однолетников. В целом существенно возросло видовое обилие сосудистых растений – в травяно-кустарничковом ярусе в границах пробной площади отмечено 26 видов. Появились 13 новых видов – преимущественно сорных растений и видов нарушенных субстратов ( Erigeron acris L. , Taraxacum officinale Wigg. , Tussilago farfara L. , Epilobium nervosum Boiss. et Buhse , Sonchus oleraceus L.), включая чужеродные растения ( Erigeron canadensis L. , Lactuca seriola L. , Lactuca tatarica (L.) C. A. Mey.). В эколого-ценотическом спектре сообщества по числу видов стала преобладать группа сорных растений; увеличилась доля боровой ЭЦГ, главным образом за счет растений-пирофитов ( Chamaenerion angustifolium (L.) Holub и Geranium bohemicum L.). Резкое снижение общего проективного покрытия напочвенного покрова (с 47.09 до 17.04 %) произошло за счет видов бореальной эколого-ценотической группы (молинии, черники, седмичника), снизились количественные показатели и представителя боровой ЭЦГ – брусники (табл. 1, рис. 3, 4, 6). В меньшей степени воздействие пожара сказалось на количественных характеристиках (обилие, проективное покрытие) костяники, вербейника обыкновенного, марьянника лугового и осоки бледной. После пожара не были отмечены ранее встречавшиеся в границах ППП Lycopodium clavatum L. , Potentilla erecta (L.) Raeusch., Luzula pallidula Kirschner.

А

В

Рис. 3. Эколого-ценотический спектр растительного покрова в границах постоянной пробной площади до пожара и после повреждения огнем (A – по числу видов; B – по проективному покрытию, %).

Эколого-ценотические группы: Br – бореальная, MdSt+MFr – объединенная сухо-лугово-степная и влажнолуговая, Nm – неморальная, Pn – боровая, Ps – псаммофильная, Wt – болотно-травяная, S – сорные и чужеродные виды.

Fig. 3. Ecological-phytocoenotic structure of vegetation cover within the permanent plot before the fire and after fire damage (A – a number of species; B – a projective cover, %). Ecological-phytocoenotic groups: Br – boreal group, MdSt+MFr – combined dry-meadow-steppe and wet-meadow group, Nm – nemoral group, Pn – pine forest group, Ps – psammophyte species group, Wt – swamp-grass group, S – weed and alien species group.

Рис. 4. Динамика общего проективного покрытия и проективного покрытия доминантов напочвенного покрова.

Fig. 4. Dynamics of the total projective cover and the projective cover of plant community dominants.

В моховом ярусе из типичного набора видов ( Dicranum, Pleurozium, Polytrichum ) был отмечен только Polytrichum commune , наблюдалось разрастание Marchantia polymorpha . Во многих местах в большом количестве встречались плодовые тела гриба Rhizina undulata Fr. – сапротрофа из порядка Pezizales, развивающегося на песчаной почве в хорошо освещенных местах в сосновых лесах, часто на гарях и кострищах (рис. 7).

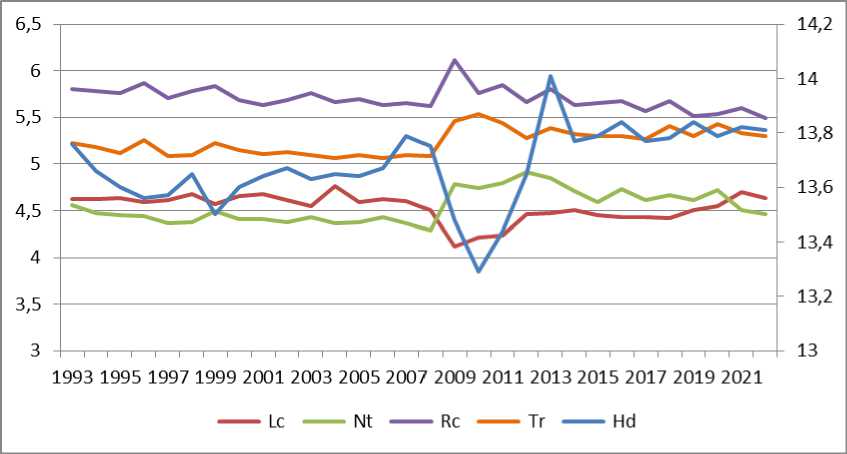

Пожар стал причиной существенного изменения экологических характеристик местообитания: увеличилась освещенность напочвенного покрова, резко снизилось увлажнение, показатель pH почвы сместился в сторону нейтральности, возросло общее богатство почвы и богатство почвы азотом (рис. 8, 9).

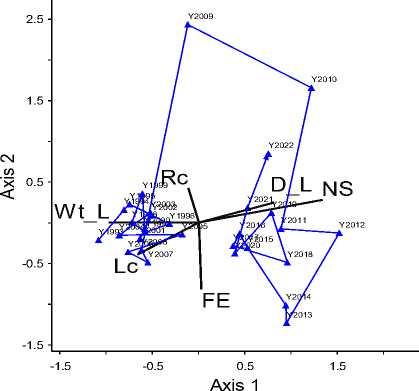

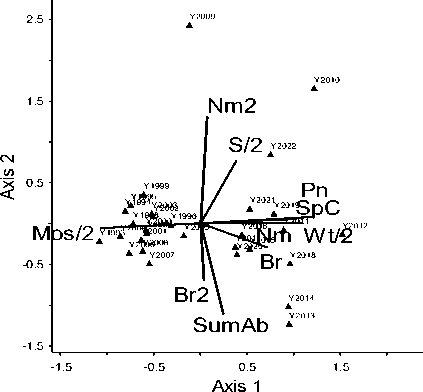

До 2008 г. все описания сосняка черничника на ординационной диаграмме образовывали плотное «облако», что свидетельствует о большой схожести их флористических и фитоценотических характеристик (рис. 10). В 2009 г. – на следующий год после пожара – произошел резкий «выброс» сообщества из «облака» сосняка черничника, обусловленный нарушением сообщества огнём и, соответственно, изменением экологических характеристик местообитания, флористического состава и структуры растительного покрова. Многие пионерные постпирогенные виды «продержались» всего один вегетационный период: на второй год после пожара уже не были отмечены пецицевые грибы; только один год (2009) на гари встречалась Geranium bohemicum , а также некоторые сорные виды ( Lactuca tatarica, Sonchus oleraceus, Tussilago farfara ) и появившиеся после пожара Epilobium nervosum (Wt) и Erigeron acris (MdSt); печеночный мох – маршанция сохранялся в пределах пробной площади 3 года после пожара, но имел низкие показатели встречаемости и покрытия.

Рис. 5. Состояние растительного покрова в сосняке черничнике в первый год после пожара (фото 1-2); отрастание костяники и папоротника орляка среди засохших кустов черники (фото 3); маршанция многообразная (фото 4); пецицевые грибы на обугленной почве (фото 5-6); проростки березы и осины (фото 7), 20.05.2009.

Fig. 5. Blueberry pine forest in the first year after the fire (photo 1-2); regrowth of Rubus saxatilis and Pteridium aquilinum among dried Vaccinium myrtillus (photo 3); Marchantia polymorpha (photo 4); Pezizaceae species of fungi on charred soil (photo 5-6); seedlings of birch and aspen (photo 7), 20.05.2009.

А

Рис. 6. Динамика проективного покрытия растений разных эколого-ценотических групп. Обозначения ЭЦГ: см. рис. 3.

В

Fig. 6. Dynamics of the projective coverrage of plants from different ecological-phytocoenotic groups. Designations of ecological-phytocoenotic groups: see fig. 3.

Рис. 7. Состояние растительного покрова в сосняке черничнике в первый год после пожара (фото 1); отрастание черники (фото 2); пирофит – герань богемская (фото 3); всходы осины (фото 4); плодовые тела гриба ризины волнистой (фото 5-6); сорный вид осот огородный среди всходов осины (фото 7), 10.07.2009.

Fig. 7. Blueberry pine forest in the first year after the fire (photo 1); regrowth of Vaccinium myrtillus (photo 2); pyrophyte – Geranium bohemicum (photo 3); aspen seedlings (photo 4); ascocarps of Rhizina undulata (photo 5-

6); weed species of Sonchus oleraceus among seedlings of aspen (photo 7), 10.07.2009.

Рис. 8. Динамика экологических характеристик, рассчитанных по шкалам Д.Н. Цыганова. Lc – освещенность (увеличение показателя соответствует снижению освещенности), Nt – богатство почвы азотом, Rc – кислотность почвы, Tr – трофность почвы, Hd – увлажнение почвы.

Fig. 8. Dynamics of ecological characteristics, calculated according to the indicator tables by D.N. Tsyganov. Lc – lighting scale, shading (an increase in the indicator corresponds to a decrease in illumination), Nt – available nitrogen content in soil, Rc – soil acidity, Tr – soil trophicity, Hd – soil moisture.

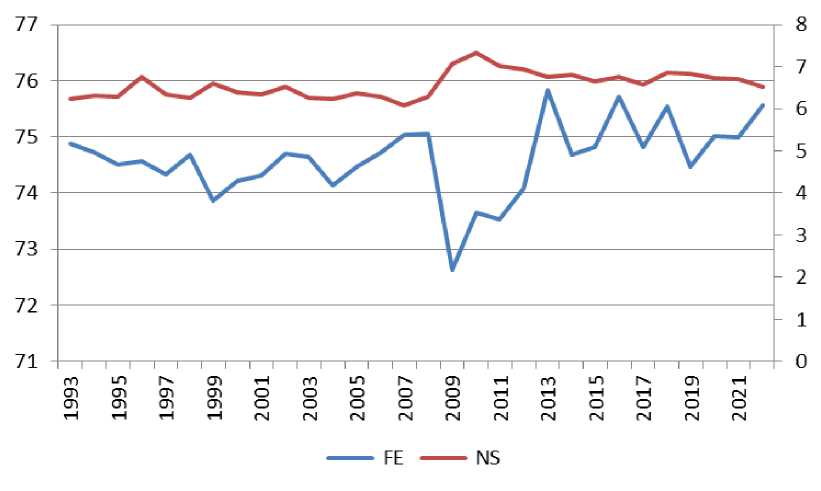

Рис. 9. Динамика экологических характеристик, рассчитанных по шкалам Л.Г. Раменского. FE – увлажнение, NS – богатство и засоленность почвы

Fig. 9. Dynamics of ecological characteristics, calculated according to the indicator tables by

L.G. Ramensky. FE – moisture, NS – richness and salinity of the soil

А

В

Рис. 10. Положение геоботанических описаний сосняка черничника до пожара и после воздействия огня в осях NMS вместе с векторами экологических факторов, рассчитанных по шкалам Л.Г. Раменского, Д.Н. Цыганова, Э. Ландольта. На рис. А представлены векторы экологических факторов (Rc – кислотность, NS – богатство почвы, FE – увлажнение, Lc – освещенность; Wt_L – увлажнение, D_L – гранулометрический состав (по шкалам Э. Ландольта)). На рис. В – представлены векторы эколого-ценотических групп (Br, Nm, Pn – число видов бореальной, неморальной и боровой групп; Br2, Nm2 – суммарное покрытие видов бореальной и неморальной групп; S/2, Wt/2 – число видов и суммарное покрытие сорной и болотнотравяной групп) и векторы общих показателей сообщества: SpС – общее число видов на площадке, SumAb – суммарное покрытие видов.

Fig. 10. Distribution of the geobotanical descriptions of the bilberry pine forest before the fire and after the impact of the fire along the NMS-ordination axes. The figure shows the vectors of environmental factors calculated according to the indicator tables by L.G. Ramensky, D.N. Tsyganov, E. Landolt. Fig. A : the vectors of environmental factors are presented (Rc – soil acidity scale, NS -– richness and salinity of the soil, FE – moisture, Lc – lighting scale, shading; Wt_L – soil moisture variability, D_L – granulometric composition (according to E. Landolt scales)). Fig. B : the vectors of ecological-cenotic groups (Br, Nm, Pn – the number of species of the boreal, nemoral and boron groups; Br2, Nm2 are the total coverage of species of the boreal and nemoral groups; S/2, Wt/2 – the number of species and the total coverage of the weed and marsh-grass groups) and the vectors of common community characteristics: SpС – total number of species on the plot, SumAb – total coverage of species.

Рис. 11. Парцелла густого подроста на второй год после пожара (фото 17.06.2010).

Fig. 11. The parcel of dense undergrowth in the second year after the fire (photo 17.06.2010).

Рис. 12. Парцелла густого подроста, пятый год после пожара (фото 05.07.2013).

Fig. 12. The parcel of dense undergrowth in the fifth year after the fire (photo 05.07.2013).

Период формирования растительного сообщества. На протяжении 5 лет (с 2010 до 2014 гг.) наблюдалось скачкообразное разнонаправленное перемещение позиции постпирогенного растительного сообщества на ординационной диаграмме (рис. 10), обусловленное быстро происходящими изменениями видового состава растений и экологических условий местообитания. Эти изменения по-разному были выражены в парцеллах, образовавшихся после пожара. В парцелле густого подроста раннесукцессионных мелколиственных видов в этот период формировался молодняк 1го класса возраста из осины и березы. Во второй год после пожара бурно развивался подрост осины, которая перешла в имматурное возрастное состояние – средняя высота побегов к началу июля достигла 1 м, побеги осины начинали ветвиться (рис. 11). Еще через год подрост осины имел высоту 2 м, подрост березы – 1.5 м. Вследствие высокой сомкнутости подроста напочвенный покров в этой парцелле практически не был развит: представлен единичными экземплярами черники, костяники и некоторых других видов. В 2011 г. было отмечено засыхание верхушек побегов осины, а в 2012 г. (четвертый год после пожара) большое количество подроста осины погибло. Количественно стала преобладать береза (рис. 12), изреживание привело к небольшому увеличению освещенности в парцелле. В 2014 г. (шестой год после пожара) большая часть подроста березы имела высоту 1.5-2.5 м, единичные экземпляры достигали 4-4.5 м; в этот же год происходило массовое выпадение усохшей сосны первого яруса; падающие стволы ломали подрост лиственных пород, осветляя напочвенный покров.

Для парцеллы открытых «полян» с напочвенным покровом из видов исходного сообщества характерно значительное увеличение проективного покрытия напочвенного покрова, связанное, главным образом, с отрастанием бореальных видов – доминантов исходного сообщества: черники, молинии, костяники. Максимальное общее проективное покрытие зарегистрировано на пятый и шестой год после пожара (рис. 3 В). При этом произошла смена доминантов: проективное покрытие молинии превысило свои «допожарные» показатели и проективное покрытие черники; черника не достигла исходного покрытия (встречаемость вида снизилась с «допожарных» 79 % до 52 %); количественные показатели костяники восстановились (рис. 4). Напочвенный покров на этой стадии характеризовался как чернично-молиниевый. Однако, сравнивая показатели проективного покрытия бореальных видов с допожарным состоянием этой ЭЦГ на пробной площади, следует отметить, что на долю парцеллы, в которой эти виды развиты, приходилось менее 30 % территории пробной площади. В этот период значительно возросла доля еще одного бореального вида – малины, которая образовала густые куртины (рис. 13); а также вида болотно-травяной ЭЦГ – вербейника обыкновенного (рис. 14). На второй год после пожара в напочвенном покрове вновь были отмечены растения, присутствовавшие до пожара: Polygonatum odoratum (Mill.) Druce , Potentilla erecta, Luzula pallidula, Maianthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt , Agrostis tenuis Sibth. К концу периода значимо снизилось участие в травостое борового пирогенного вида – иван-чая узколистного. К 2014 г. из сообщества выпали все чужеродные и почти все сорные виды. На некоторых участках (в северной части ППП) восстановился моховой ярус из Polytrichum commune. Именно в этой парцелле были отмечены единичные семенные экземпляры дуба и возобновление сосны (в 2011 г. подрост сосны имел высоту 10-15 см), однако впоследствии большая часть молодых экземпляров сосны погибла из-за болезней и повреждения копытными. Конкуренцию для сеянцев сосны создавали бурно разрастающиеся после пожара травянистые растения и кустарники. К концу периода для парцеллы характерно активное развитие подлесочного вида – крушины, урожайность которой, как и малины, достигла наивысших баллов.

В целом, период формирования растительного сообщества отличался самыми высокими показателями видового богатства, общего проективного покрытия и разнообразия эколого-ценотической структуры. В границах пробной площади в травяно-кустарничковом ярусе отмечено от 21 до 31 (в среднем 24) вида сосудистых растений; среднее проективное покрытие за 5 лет составило 53.2 % с максимальным значением 70.99 % в 2014 г. Во флоре присутствовали представители 7 эколого-ценотических групп; на протяжении периода наблюдалось увеличение проективного покрытия видов бореальной ЭЦГ, возросло участие видов боровой и болотно-травяной групп. Резко снизилось участие сорных видов (рис. 3, 6). В отношении изменения экологических характеристик этот период отличался резко выраженным увеличением увлажнения (рис. 8, 9).

Рис. 13. Парцелла открытых «полян», куртина малины; третий год после пожара (фото 08.07.2011).

Fig. 13. The parcel of open "glades", Rubus idaeus group; the third year after the fire (photo 08.07.2011).

Рис. 14. Парцелла открытых «полян», напочвенный покров: черника, вербейник обыкновенный, седмичник, кукушкин лён – шестой год после пожара (фото 03.07.2014).

Рис. 15. Подрост сосны в парцелле открытых «полян» (фото 06.07.2016).

Fig. 14. The parcel of open “glades”, Vaccinium myrtillus , Lysimachia vulgaris, Trientalis europaea , Polytrichum commune ; the sixth year after the fire (photo 03.07.2014).

Fig. 15 . Pine undergrowth in a parcel of open "glades" (photo 06.07.2016).

Рис. 16. Молиниевая группировка в парцелле открытых «полян», седьмой год после пожара (фото 07.07.2015).

Fig. 16. Molinia caerulea group in a parcel of open "glades", the seventh year after the fire (photo 07.07.2015).

Наблюдения послепожарной сукцессии в условиях влажной субори показало отсутствие стадии сорных видов, традиционно описываемой на гарях. В первый год после пожара сорные и чужеродные виды были отмечены, но высоких показателей проективного покрытия, а тем более доминирования они не достигли вследствие высокой конкуренции со стороны быстро растущих раннесукцессионных древесных видов (березы и осины) в парцелле с высокой сомкнутостью подроста. В парцелле открытых «полян» развитию сорных видов препятствовал быстро восстановившийся напочвенный покров из видов исходного сообщества.

Период 2015-2021 гг. (7 лет) характеризовался стабилизацией флористического и эколого-ценотического состава сообщества . Площадки этого периода вновь образовывали компактное «облако» на ординационной диаграмме, но смещенное относительно исходного (допожарного) сообщества вдоль первой оси ординации в сторону более богатых и легких почв (вектора NS и D_L, соответственно) (рис. 10).

По сравнению с предшествующими стадиями постпирогенной сукцессии отмечено уменьшение видового богатства: в напочвенном покрове регистрировалось от 18 до 25 (в среднем 20) видов сосудистых растений. Произошло снижение общего проективного покрытия, главным образом, за счет снижения покрытия более светолюбивых представителей бореальной ЭЦГ: Calamagrostis arundinacea, Rubus idaeus, Rubus saxatilis, Trientalis europaea. Снижение покрытия доминантов напочвенного покрова – молинии и черники – выражено в меньшей степени и произошло при значительной флуктуации этих показателей. Снизилось проективное покрытие болотно-травяной группы, однако доля этой ЭЦГ в общем проективном покрытии сообщества стабильна и немного превышала долю видов этой группы в исходном фитоценозе. До минимальных значений снизилась доля луговых видов. На этом этапе сукцессии в сообществе полностью отсутствовали сорные виды, появившиеся после пожара. Снизил свое участие, а к 2021 г. полностью выпал из напочвенного покрова Chamaenerion angustifolium . Резкие колебания проективного покрытия были характерны для боровой группы. Увеличилась доля видов неморальной ЭЦГ.

Описанные изменения относились, главным образом, к парцелле открытых «полян». На данном этапе в ней происходило формирование древесно-кустарникового полога из рябины, крушины и дуба; имелось возобновление сосны (рис. 15), единично встречался подрост березы и осины, в пределах пробной площади отмечено одно молодое деревце клена остролистного. В этой парцелле хорошо развивался дуб, представленный семенными экземплярами разного возраста. Подрост сосны неблагонадежный: в 2020 г. (12 лет после пожара) были отмечены единичные угнетенные экземпляры высотой не более 1 м, верхушечные побеги сухие или заедены копытными. Напочвенный покров густой, выделялись группировки: 1) сильно разросшегося после пожара папоротника-орляка со вторым ярусом из костяники; 2) чернично-костяничные; 3) молиниевые; 4)

молиниево-черничные; 5) долгомошно-молиниевые (с ярусом кукушкина льна обыкновенного) (рис. 16).

В парцелле густого подроста раннесукцессионных мелколиственных древесных видов к этому периоду сформировался молодой высокополнотный березняк редкопокровный с примесью осины и ивы козьей; среди него были небольшие куртины с преобладанием осины. Древостой был образован виргинильными особями; по лесохозяйственной классификации - это молодняк 2-го класса возраста. В возрасте 8 лет (2017 г.) древостой имел высоту 6-7 м, сомкнутость крон (проективное покрытие) варьировала от 50 до 95 %. Видовой состав и структура этой парцеллы стабильны; на участках с высокой сомкнутостью древостоя напочвенный покров отсутствовал или был представлен единичными особями растений, по окраинам парцеллы и на более разреженных участках начинали формироваться группировки черники и костяники с проективным покрытием до 30-50 %.

На этом этапе изменения сомкнутости древесного яруса (и, соответственно, затененности напочвенного покрова) в двух сформировавшихся парцеллах происходили по-разному. В парцелле молодого березняка с осиной с 2020 г. (12 лет после пожара, возраст древостоя - 11 лет) началось изреживание древостоя вследствие засыхания и отпада части стволов в результате роста деревьев и естественной конкуренции. В парцелле открытых «полян», напротив, происходило увеличение затененности травянистого яруса вследствие роста и увеличения сомкнутости древесно-кустарниковых видов: дуба, рябины, крушины. В целом для всей пробной площади среднее проективное покрытие формируемого древесного яруса постепенно снижалось: 50.2 % в 2017 г.; 43.9 % - в 2018 г., 36.3 % - в 2022 г.

Сравнение березняка чернично-молиниевого, сформировавшегося после пожара в сосняке молиниево-черничном, с исходным сообществом показывает возрастание видового богатства и эколого-ценотического разнообразия растительного покрова. Доля бореальной ЭЦГ в общем проективном покрытии снизилась, возросло участие боровой ЭЦГ (рис. 3). Изменение флористического состава постпирогенного сообщества являлось следствием дифференциации местообитания, произошедшей в результате воздействия пожара. Среди парцелл, образовавшихся сразу после пожара на участках с разной интенсивностью горения и разными условиями увлажнения, сформировались новые экотопы: ямы и песчаные бугры на месте ветровальнопочвенных комплексов; мертвопокровные участки, засыпанные отвалившейся корой с засохших сосен и заваленные упавшими стволами. Разнообразие местообитаний сформировало условия для существования видов разных эколого-ценотических групп. В связи с этим на ординационной диаграмме смещение «облака» геоботанических описаний березняка чернично-молиниевого относительно исходного сообщества коррелировало с увеличением числа видов неморальной, болотно-травяной, боровой и бореальной ЭЦГ, а также увеличением проективного покрытия видов болотно-травяной ЭЦГ (рис. 10).

Трофность почвы и богатство почвы азотом, увлажнение в период 2015-2021 гг. стабилизировались, но на более высоком уровне, чем были эти же показатели в сосняке черничнике в допожарный период. Кислотность, после небольшого изменения в сторону нейтральной реакции pH, вновь возвратилась к допожарным значениям. Освещенность, резко увеличившаяся после гибели древостоя, постепенно снизилась и после 10-12 лет послепожарной сукцессии приобрела допожарные значения (рис. 8).

В данной статье мы не анализировали влияние изменений метеоусловий на растительный покров, однако в ряде случаев это воздействие очевидно. Так, в 2019 г. началось ухудшение состояния мохового покрова, выразившееся в сокращении проективного покрытия и частичном усыхании куртин Polytrichum commune . В 2020 г. наблюдалось полное усыхание побегов кукушкина льна, а в 2021 г. мхи на пробной площади не были отмечены.

Сравнение данных, полученных нами при описании демутации растительного покрова на участке № 1 (ППП в кв. 351) после пожара 2008 г., с материалами описания начальных стадий постпирогенного развития в сосняке черничнике на участке № 2 после пожара 1972 г. (Kostrikin, 1974; Sinitsin, 1975, 1979; Golenkova, 1976-1984; Nikitina, 1976-1985; Skryabin, 1976-1985) показывает сходный характер сукцессионных процессов. Отличие заключалось в активном развитии на гари 1972 г. Polytrichum commune , который через три года после пожара местами образовал сплошной ковер. Очевидно, это было связано с высокой влажностью 1973 г. и ряда последующих лет. Метеоусловиями 1970-х годов было обусловлено и появление большего числа самосева сосны, чем после пожара 2008 г.

Геоботаническое обследование горельника 1972 г. в 1998–2001 и 2018 гг. показало, что в условиях влажных суборей пирогенное нарушение привело к увеличению разнообразия растительного покрова. На месте бореальных сосняков образовались березовые леса с примесью осины и напочвенным покровом бореального, неморальнобореального и лугово-борового эколого-ценотических типов. Бореальные сообщества ( Betuleta borealiherbosa (B-Br)) включали ассоциации с доминированием в напочвенном покрове Vaccinium myrtillus , Molinia coerulea и Polytrichum commune ; в этих фитоценозах значительную роль играли боровые виды – Pteridium aquilinum и, особенно, Calamagrostis epigeios . В березняках неморально-бореального эколого-ценотического типа ( Betuleta nemoralo-borealiherbosa (B-NmBr)) в качестве доминантов выступали Pteridium aquilinum, Calamagrostis arundinacea, Molinia coerulea, Rubus saxatilis, Carex pilosa, Stellaria holostea ; с разными значениями проективного покрытия в травостое присутствовал вейник наземный . Березняки лугово-борового типа ( Betuleta prato-pineticoliherbosa (B-MdPn) отличались преобладанием представителей боровой ЭЦГ и значительной долей видов бореальной, неморальной и лугово-опушечной групп; доминанты – Pteridium aquilinum, Rubus saxatilis, Carex pilosa . На протяжении изученного временного отрезка (максимально – 50 лет после пожара) восстановления соснового древостоя и яруса зеленых мхов ( Dicranum polysetum и Pleurozium schreberi ) после интенсивных пожаров в сосняках черничниках Воронежского заповедника не отмечено.

Заключение

Исследованиями, проведенными на территории Воронежского заповедника, установлены закономерности постпирогенной сукцессии после интенсивных пожаров и гибели древостоя в сосняках черничниках, произрастающих в условиях влажных суборей (В 3 ). Начальный этап послепожарной сукцессии (14 лет после пожара) включает 1) стадию пионерных постпирогенных сообществ, 2) период формирования растительного сообщества и 3) период стабилизации флористического и эколого-ценотического состава сообщества. В результате происходит смена растительной формации: на месте сосняка молиниево-черничного ( Pineta borealiherbosa ) образуется молодой березняк с осиной и примесью дуба чернично-молиниевый ( Betuleta borealiherbosa ). Эколого-ценотический тип растительного покрова при этом не изменяется: после пожара и гибели соснового древостоя в напочвенном покрове по числу видов и, в большей степени, по проективному покрытию также преобладают представители бореальной ЭЦГ, однако отмечена смена доминантов: количественные показатели молинии превышают показатели черники.

В процессе прохождения начальных стадий постпирогенной сукцессии возрастает видовое богатство и эколого-ценотическое разнообразие растительного покрова. На стадии стабилизации флористического и эколого-ценотического состава сообщества геоботанические описания березового молодняка образуют компактное «облако» на ординационной диаграмме, смещенное относительно исходного (допожарного) 205

сообщества вдоль первой оси ординации в сторону более богатых и легких почв; при этом выявляется корреляция с увеличением числа видов неморальной, бореальной, боровой и болотно-травяной ЭЦГ, а также с увеличением проективного покрытия видов последней группы.

На более поздних стадиях сукцессии (через 26-29 и 46 лет после пожара) на месте бореальных сосняков формируются березовые леса с примесью осины и напочвенным покровом бореального, неморально-бореального и лугово-борового эколого-ценотических типов.

Таким образом, интенсивные пожары в сосняках черничниках Воронежского заповедника приводят к гибели древостоя сосны, полному разрушению мохового покрова. В ходе постпирогенной сукцессии происходит смена лесной формации: сосновые леса бореального эколого-ценотического типа сменяются березняками с примесью осины и дуба бореальными, неморально-бореальными и лугово-боровыми. Сокращается площадь, занятая группировками черники; из напочвенного покрова выпадают редкие бореальные виды ( Lycopodium clavatum ). Огонь оказывает катастрофическое воздействие на зеленые мхи: доминанты мохового яруса сосняков бореальных – Dicranum polysetum и Pleurozium schreberi – не восстанавливаются и спустя 50 лет после пожара. Восстановление в моховом покрове Polytrichum commune определяется условиями увлажнения.

Материалы ежегодных учетов растительного покрова на постоянной пробной площади № 113 за период 1993–2021 гг. были предоставлены в Европейский архив растительности (EVA) в рамках проекта ReSurveyEurope , направленного на мобилизацию данных повторных обследований участков растительности и создание основы для детальной оценки тенденций изменения биоразнообразия на конкретных площадях за более длительные периоды в Европе.

Список литературы Послепожарная сукцессия в сосняках черничниках Воронежского заповедника

- [Golenkova] Голенкова П.Ф. 1976-1984. Изучение естественного хода возобновления травянистой растительности на гари 1972 года. — Отчеты научных сотрудников за 1976-1984 гг. (лесоводственные). — Рукописи (Архив Воронежского гос. заповедника).

- [Khanina et al.] Ханина Л.Г., Грохлина Т.И., Глухова Е.М. 2014. Новые возможности программы Ecoscale для обработки геоботанических описаний по экологическим шкалам. — В кн.: Математическая биология и биоинформатика: V Международная конф. Доклады. М. С. 192-193.

- [Kostrikin] Кострикин В.А. 1974. Отчет за 1974 г. по теме «Изучение естественного возобновления сосновых насаждений Воронежского государственного заповедника». — Рукопись (Архив Воронежского гос. заповедника). 114 с.

- [Krasnaya...] Красная книга Воронежской области. Т. 1: Растения. Лишайники. Грибы. 2019. Воронеж. 416 с.

- Landolt E., Bäumler B., Erhardt A., Hegg O., Klötzli F., Lämmler W., Nobis M., Rudmann-Maurer K., Schweingruber F.H., Theurillat J.-P., Urmi E., Vust M., Wohlgemuth T. 2010. Flora indicativa - Ecological Indicator Values and Biological Attributes of the Flora of Switzerland and the Alps. Bern. 376 pp.

- McCune B., Mefford M.J. 2018. PC-ORD. Multivariate Analysis of Ecological Data. Version 7.07. MjM Software, Gleneden Beach.

- [Nikitina] Никитина Л.Б. 1976-1985. Естественный ход возобновления на гари 1972 г. 1976-1985. — Отчеты научных сотрудников за 1976-1985 гг. — Рукописи (Архив Воронежского гос. заповедника).

- [Poyasnitel'naya...] Пояснительная записка о результатах проектирования мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов, по защите и воспроизводству основных видов охотничьих животных по объекту работ с обоснованием размеров пользования лесов по ФГБУ «Воронежский государственный природный биосферный заповедник». 2013. Воронеж. 89 с.

- [Ramenskiy et al.] Раменский Л.Г., Цаценкин И.А., Чижиков О.Н., Антипин Н.А. 1956. Экологическая оценка кормовых угодий по растительному покрову. М. 472 с.

- [Sarycheva et al.] Сарычева Л.А., Стародубцева Е.А., Сапельникова И.И. 2016. Микобиота Воронежского заповедника. Макромицеты. — Труды Воронежского гос. заповедника. Вып. XXVIII: 7-75.

- [Shashkov et al.] Шашков М.П., Стародубцева Е.А., Иванова Н.В. 2013. Карта пожаров Воронежского государственного природного биосферного заповедника. — В кн.: Аэрокосмические методы и геоинформационные технологии в лесоведении и лесном хозяйстве: доклады V Всероссийской конференции. М. С. 332-335.

- [Sinitsin] Синицын Е.М. 1975. Изучение естественного возобновления сосновых лесов Воронежского заповедника (заключительный отчет) № 22/72. Воронеж. — Рукопись (Архив Воронежского гос. заповедника). 165 с.

- [Sinitsin] Синицын Е.М. 1979. Лесовозобновление на гарях 1972 года в Усманском и Хреновском борах. — В кн.: Ведение заповедного хозяйства в лесостепной и степной зонах СССР. Воронеж. С. 6-12.

- [Skryabin] Скрябин О.М. 1976-1985. Изучение естественного хода возобновления древесно-кустарниковой растительности на горельнике. — Отчеты научных сотрудников за 1976-1985 гг. — Рукописи (Архив Воронежского гос. заповедника).

- [Starodubtseva] Стародубцева Е.А. 2004. Роль пирогенного фактора в формировании растительного покрова Воронежского биосферного заповедника. — В кн.: Материалы юбилейной научно-практич. конф. «Актуальные проблемы управления заповедниками в Европейской части России». Воронеж. С. 148-150.

- [Starodubtseva, Khanina] Стародубцева Е.А., Ханина Л.Г. 2009. Классификация растительности Воронежского заповедника. — Растительность России. СПб. 14: 63-141.

- [Tsyganov] Цыганов Д.Н. 1983. Фитоиндикация экологических режимов в подзоне хвойно-широколиственных лесов. М. 198 с.