Послепожарное естественное возобновление в лесах Средней Сибири

Автор: Иванов В.А., Буряк Л.В., Бакшеева Е.О., Каленская О.П., Толмачев А.В.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Агролесомелиорация и лесное хозяйство

Статья в выпуске: 12, 2014 года.

Бесплатный доступ

Дан анализ специфики послепожарного лесовозобновления на территории Средней Сибири в границах лесных районов Красноярского края. Проведенные исследования позволяют утверждать, что наблюдаются зонально-географические особенности в лесовозобновлении насаждений и во влиянии пожаров на эти процессы.

Лесные районы, пожар, категория земель, тип леса, тип условий местопроизрастания, гарь, лесовозобновление

Короткий адрес: https://sciup.org/14083447

IDR: 14083447 | УДК: 630.434

Текст научной статьи Послепожарное естественное возобновление в лесах Средней Сибири

Основное внимание было уделено светлохвойным насаждениям. Данные насаждения отличаются высокой природной пожарной опасностью и приуроченностью к местам с большей плотностью народонаселения и характеризуются более высокой частотой пожаров и степенью горимости.

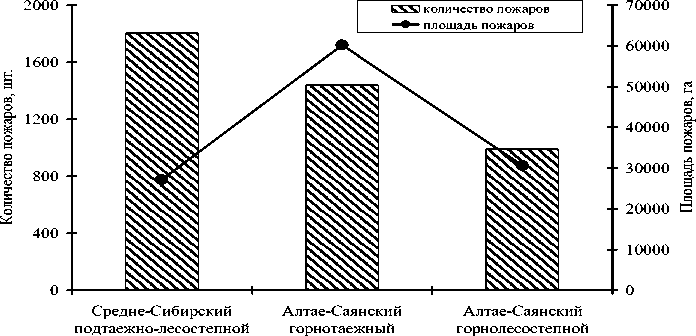

Лесной район

Динамика горимости лесов по лесным районам

Исследовались насаждения, пройденные пожарами различного вида, формы и силы. Выбор участков для закладки пробных площадей проводился по данным спутниковой информации, лесоустроительной базы данных и результатам маршрутных исследований.

Закладка пробных площадей проводилась в соответствии с методиками В.Н. Сукачева, С.В. Зонна [10], а таксация древостоев по методикам, описанным Н.П. Анучиным [1]. Сила пожара определялась на основании классификации Н.П. Курбатского [6].

На пробных площадях вели описание и учет подроста и самосева в соответствии с рекомендациями А.И. Бузыкина и А.В. Побединского [2, 7].

Результаты и их обсуждение. В подтаежно-лесостепном районе отмечается значительно более высокая частота пожаров и степень горимости в низкогорной части региона, находящейся в непосредственной близости с городом Красноярском, по сравнению с равнинной, более отдаленной от города. Для низкогорных лесов характерна группово-разновозрастная структура древостоев, смена темнохвойной тайги на светлохвойные насаждения на склонах теневых экспозиций, смена зеленомошной группы типов леса разнотравной и наблюдается остепнение крутых склонов южных экспозиций. Отмечается уменьшение длительности межпожарного интервала от крупнотравной группы типов леса к разнотравной. Успешность лесовозобновительных процессов в подтаежно-лесостепном лесном районе определяется прежде всего территориальной приуроченностью участков, типом леса или горельника, давностью пожара и его характеристиками, а также повторяемостью огневого воздействия. Возобновление в равнинных лесах в целом протекает более успешно, чем в низкогорной пригородной зоне (табл. 1). При естественной частоте пожаров наиболее успешным возобновлением характеризуется зеленомошная группа типов леса; в разнотравной группе типов леса возобновление также достаточное; в крупнотравной – наименьшее, но успешно при совпадении пожара «оптимальной» для данных условий высокой интенсивности с урожайными годами.

Таблица 1

Характеристика возобновления в насаждениях подтаежно-лесостепного района. Состав/количество (тыс. экз/га) благонадежного подроста

|

Группа типов леса |

Длительно негоревшие |

Сила низового пожара |

|

|

от слабой до средней |

от средней до сильной |

||

|

Равнинная часть региона |

|||

|

Сосняки зеленомошные |

9С1Л 1670* |

9С1Б ед.Л,Ос 26583±3251 |

10Сед.Б 66070±4289 |

|

Сосняки разнотравные |

- |

10Сед.К,Ос 20257±3839 |

9С1Б 7089±310 |

|

Сосняки крупнотравные |

4С6Б 2600* |

4С6Бед.Ос 12585±876 |

5С5Б 16351±1578 |

|

Низкогорная часть региона |

|||

|

Сосняки разнотравные |

Нет |

6С4Б1Лед.К 11294±4260 |

9С1Бед.К 9547±1256 |

|

Сосняки крупнотравные |

9Ос1С < 300 |

7Б3Ос 550±73 |

7С2Б1Ос ед.Л 3222±442 |

Примечание. В таблицах данные приведены без учета всходов. «-» - такие участки либо отсутствуют, либо мало представлены. «*» - в данных категориях участков была исследована одна пробная площадь.

Состав подроста определяется богатством условий местопроизрастания и силой пожара. В зеленомошных типах леса возобновление протекает без смены пород. При слабом и умеренном прогорании подстилки в крупнотравных типах леса преобладает подрост березы и осины. Процессы лесовозобновления в разнотравной группе типов леса наиболее многовариантны. После воздействия пожаров средней силы возобновление достаточное без смены пород. В насаждениях с повторяемостью пожаров 1–5 лет, характерной для пригородных лесов, процессы лесовозобновления затруднены.

Успешность лесовозобновления в горных лесах Алтае-Саянского лесного района определяется приуроченностью насаждений и гарей к определенным условиям местопроизрастания (ВПК, склонам различной экспозиции и крутизны, части склона, высоте над уровнем моря), характеристиками и повторяемостью пожаров (табл. 2).

Характеристика лесовозобновления в насаждениях и на гарях Алтае-Саянского горного района

Таблица 2

|

Часть, экспозиция склона |

ВПК, тип леса, гари |

Характеристика подроста |

|||

|

Состав |

Количество тыс. экз/га |

Возраст, лет |

Размещение |

||

|

Все части и экспозиции, кроме южной |

Черневой и горнотаежный, негоревшие П, К зм, ртр, крт |

3К4П3Е +С,Ос,Б |

15 |

Более 15 |

Неравномерное, групповое |

|

Нижняя, южная |

Подтаежный, негоревшие, С ртр, крт |

3П2К1Е4 Ос |

9 |

Более 20 |

Неравномерное, групповое |

|

Нижняя и средняя, кроме южной |

Подтаежный и черневой, пожарища К, С ртр, зл ртр, крт |

7С1П1К1 Ос |

6 |

5-10 |

Групповое |

|

Средняя и верхняя, западная |

Черневой и горнотаежный, гари ртр, зл ртр |

10Б ед.Ос |

Более 300 |

5-10 |

Равномерное |

|

Верхняя, западная |

Черневой и горнотаежный, гари вейниковые |

7Б3С+К, Л |

5 |

5-10 |

Групповое |

|

Нижняя и средняя, южная |

Подтаежный, пожарища С ртр, зл ртр, крт |

9С1Б |

15 |

3-10 |

Групповое |

|

Верхняя, южная |

Подтаежный, гари сх ртр |

10С+Б |

2-3 |

3-10 |

Групповое |

|

Верхняя, южная |

Горно-таежный, гари гк |

Нет |

- |

- |

- |

Успешным возобновлением без смены пород характеризуются насаждения, приуроченные к подножьям склонов, с более богатыми мощными почвами, как правило, крупнотравных типов леса. С увеличением высоты над уровнем моря в подросте возрастает доля мелколиственных пород. Расположение подроста чаще групповое. Характер поселения и роста подроста определяется его приуроченностью к определенным элементам рельефа и особенностями светового режима. На склонах световых экспозиций подрост приурочен к понижениям и к конусу полуденной тени, на склонах теневых экспозиций и в нижних частях склонов – к повышениям рельефа. В верхних частях склонов и на крутых склонах световых экспозиций возобновление на гарях затруднено, имеются значительные площади старых гарей.

Высокая природная и погодная пожарная опасность, свойственная ленточным борам Красноярского края , плотность населения обусловливают высокую частоту пожаров и чрезвычайную степень горимости. Нарушенность лесных массивов усиливает этот процесс.

Процессы лесовозобновления определяются природными и климатическими условиями, категорией участков, повторяемостью пожаров. В ленточных борах Красноярского края с менее засушливыми условиями возобновление чаще успешное (табл. 3).

Характеристика возобновления в ленточных борах Красноярского края

Таблица 3

|

Категория участка, тип леса |

Вид, сила и год пожара |

Характеристика подроста, всего/благонадежного |

|||

|

Состав |

Количество, экз/га |

Средний возраст, лет |

Средняя высота, м |

||

|

Сосняк разнотравный |

Длительно негоревший |

10С+Б 10С + Б |

66,8 ± 6,35/ 8,7 ± 1,02 |

20 20 |

0,25 0,25 |

|

Сосняк разнотравный |

Низовой слабый 1999 год |

10С+Б/ 10С+Б |

12,8±1,63/ 10,3±1,60 |

9 9 |

До 0,10 0,10 |

|

Сосняк разнотравно |

Низовой средний, |

9С1Ос/ |

53,2±10,05/ |

20 |

1,2 |

|

вейниковый |

2007 |

9С1Ос |

7,5±1,89 |

2 |

0,1 |

|

Гарь кипрейно- |

Низовой сильный, |

10С+Ос/ |

137,8±10,58/ |

2 |

До 0,10 |

|

разнотравная |

2007 |

9С1Ос |

18,1±3,08 |

2 |

0,10 |

|

Вырубка по гари вейниковая |

Верховой, 2007 |

10С/ 10С |

0,6±0,17/ 0,6±0,17 |

2 2 |

0,25 0,25 |

В высокополнотных насаждениях подрост сохраняется лишь в «окнах» полога древостоя. На вырубках и на крупных гарях наблюдается затруднение естественного возобновления. Это связано с отсутствием «конуса» тени и перегреванием почвы в полуденные часы.

За счет выживания групп и куртин подроста в окнах полога и поэтапного зарастания крупных гарей, начиная от стен сохранившихся лесов, в ленточных борах идет формирование группово-разновозрастных древостоев. Наблюдаются процессы сокращения земель, покрытых лесом, и лесных земель за счет остеп-нения крупных гарей.

В целом, в изученных лесных районах ход лесовозобновительных процессов определяется почвенногрунтовыми условиями, давностью, повторяемостью пожаров, категорией участков лесных земель, типом леса или гари, площадью гари. В длительно негоревших насаждениях возобновление часто недостаточное. Пожары высвобождают экологическую нишу для поселения и развития подроста за счет разреживания или уничтожения древостоя, предшествующего возобновления и подлеска, изменения запасов и характеристик компонентов напочвенного покрова. Одна из причин успешного послепожарного возобновления светлохвойных насаждений – увеличение в результате пожаров многообразия (мозаичности) условий среды для поселения и развития подроста. При повторяемости пожаров чаще естественного «оборота огня» их влияние на возобновительный процесс отрицательное.

В сухих условиях местопроизрастания на бедных песчаных или щебнистых почвах возобновление протекает без смены пород. Подрост сосны под пологом длительно негоревших древостоев и на крупных гарях часто имеет низкие качественные характеристики, доля благонадежного подроста не превышает 20 %, а его количество недостаточно для успешного возобновления. На более богатых почвах с достаточной степенью увлажнения ход процессов лесовозобновления многовариантен, а в составе подроста присутствуют все лесообразующие породы лесных районов. После низовых пожаров в составе подроста наблюдается увеличение доли светлохвойных пород, чаще – сосны.

В рассмотренных лесных районах и лесорастительных условиях на участках крупных гарей вдали от стен леса наблюдается уменьшение количества поселившегося подроста из-за разрастания травяного покрова вследствие отсутствия притенения и отдаленности источников обсеменения. И наоборот, повсеместно наблюдается увеличение количества подроста под защитой стен жизнеспособного древостоя или групп сохранившихся деревьев на расстоянии, примерно равном высоте этих древостоев. Данная закономерность связана прежде всего с лучшими условиями для поселения подроста вследствие притенения и меньшего задернения таких участков. В дальнейшем поселившийся подрост будет создавать благоприятные условия для поселения последующих поколений подроста, соответственно, на участках крупных гарей будут формироваться разновозрастные древостои. Формированию разновозрастных древостоев способствует более успешное поселение и рост подроста в окнах полога древостоев и лучшее выживание густых куртин и групп молодых поколений при последующих пожарах. На значительной доле исследованных участков наблюдается неравномерное, групповое или куртинное размещение подроста. Это связано с приуроченностью подроста к окнам полога древостоя, а на нарушенных участках – к местам, где отсутствуют злаки, осоки, хвощ. Наблюдается гибель светлохвойного подроста, расположенного вблизи синузий осок или злаков, вследствие задернения почв и аллелопатического воздействия [4, 8, 11].

Заключение. Проведенные исследования позволяют утверждать, что в центральных и южных районах Средней Сибири наблюдаются зонально-географические особенности в лесовозобновлении насаждений и во влиянии на эти процессы пожаров. В каждом лесном районе имеется свой специфический набор взаимосвязанных факторов лесообразования, оказывающих наиболее значительное воздействие на успешность процессов лесовозобновления.

Пожары при наблюдающихся изменениях климата, сопровождающихся усилением засух в совокупности с изменением лесопожарных режимов (в том числе – за счет антропогенного вмешательства), лимитируют возможность существования части лесных экосистем и обусловливают остепнение или опустыривание лесных земель, расширение границ каменистых россыпей. Особенно ярко эти процессы выражены на южной широтной (степные боры), нижней и верхней высотной границах лесов (чаще – южные склоны) . По-видимому, происходит смещение границ зон и подзон, а также сдвиг поясов и подпоясов, в том числе и под действием пожаров.