Постановка задачи импульсной селективной модификации среды

Автор: Скворцов Б.В., Голикова М.И., Скотников Д.И.

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Физика и электроника

Статья в выпуске: 4-1 т.13, 2011 года.

Бесплатный доступ

Сущность процесса модификации состоит в том, что в среду посылается энергетический импульс (электромагнитный, оптический или акустический), который в заданной точке пространства должен изменить свойства среды. Импульсом электромагнитного излучения можно разорвать любую связь в любой молекуле и тем самым получить, в частности, практически неограниченный ассортимент свободных радикалов. Рассмотрена схема импульсной селективной модификации сред и объектов, основанная на импульсном зондировании заданной точки несколькими излучателями. Приведена математическая модель распространения импульса, позволяющая определить форму импульса, пришедшего в заданную точку пространства.

Селективная модификация, схема, импульсное зондирование, разрыв связей

Короткий адрес: https://sciup.org/148200083

IDR: 148200083 | УДК: 622.179

Текст научной статьи Постановка задачи импульсной селективной модификации среды

Импульсное зондирование широко известно и может применяться для исследования свойств сред и объектов [1]. По характеристикам импульса, прошедшего через среду, или отраженного от нее можно судить о свойствах объекта. Импульс любой физической природы (механический, акустический, электромагнитный) есть сгусток энергии, которому можно приписать материальную массу. Очевидно, что импульсный сигнал можно применять для модификации объекта. Импульсные сигналы, взаимодействующие с контролируемой средой или объектом неисчерпаемы по своим информационным и технологическим возможностям.

Сущность процесса модификации состоит в том, что в среду посылается энергетический импульс (электромагнитный, оптический или акустический), который в заданной точке пространства должен изменить свойства среды. Ранее показано, что любые изменения свойств среды отражаются в волновом векторе [2], который определяет скорость распространения сигнала, его амплитуду (максимальное значение), местоположение, направленность (покоординатные проекции направленного импульса), форму во времени (амплитудный спектр), полную и удельную энергию (спектральную плотность).

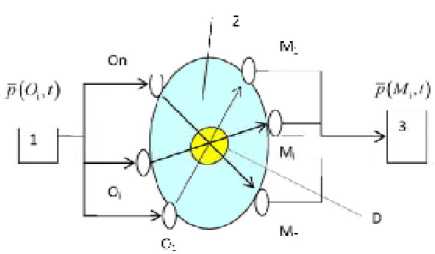

Общая схема селективной модификации приведена на рис. 1. Рассмотрим постановку задачи в самом общем случае, когда в контролирующей системе имеется несколько излучателей. Для контроля процесса модификации схема дол жна иметь соответствующие датчики. При этом Скворцов Борис Владимирович, доктор технических наук, профессор, научный руководитель НИЛ “Аналитические приборы и системы”

Голикова Маргарита Игоревна, аспирант.

Скотников Дмитрий Алексеевич, аспирант.

будем полагать, что излучатель и приемник находятся на границах исследуемого объекта. Для наглядности изложения будем делать плоскую иллюстрацию, но предполагать трехмерную задачу. Кроме того, считать источник модифицирующих сигналов точечным, с лучевой бесконечно узкой диаграммой направленности. На рис. 1 излучатели Oi , координаты которых известны (х0i, y0i, z0i,) зондируют объект 2 направленными импульсами p ( O i ,t ) . После прохождения объекта сигналы p ( M i , t ) принимаются соответствующими приемниками Mi c координатами (хi, yi, zi,).

При этом радиус-вектор каждой пары (излучатель – приемник) определен:

r = i" ( X - x 0 i ) + j ( УI - У 0?) + к ( zl - z 0 i ) . (1)

Координаты центра области модификации заданы D(xD,yD,zD).

Радиус – вектор центра области модификации относительно каждого излучателя задается выражением:

r , D = F( x D - x 0i ) + j ( y D - У 0i ) + к ( z D — z 0i ) , (2) где xD, yD, zD – координаты центра области модификации.

Отметим, что селективность (точечность) модификации достигается именно тем, что энергетический импульсы от разных излучателей суммируются в нужной точке. Модификация объекта или среды, как правило, связана с изменением структуры молекулы, что возможно только при достижении некоторого порогового значения энергетического импульса.

Суммирование нескольких сигналов позволяет достичь требуемого порога, при этом модификация в других точках, находящихся на пути следования импульса не происходит, в силу недостатка энергии.

Известия Самарского научного центра Российской академии наук, т. 13, №4, 2011

Рис. 1. Иллюстрация к постановке задачи селективной модификации сред и объектов: 1 блок генераторов; 2 – исследуемый объект; 3 – устройство обработки;

Оi – излучатели зондирующих импульсов;

Мi – приемники; D – область модификации объекта

Cигнал, пришедший в точку модификации D от каждого i-го излучателя описывается выражением:

XX

р ( D,t ) = — j j pO T j -®— k ( j ® r i ’ D ] did®, (3)

-xhx k (j®) = k 1 (®) + jk2 (®) - волновой вектор среды, действительная часть которого определяет скорость распространения, а мнимая часть – коэффициент поглощения сигнала. Для разных видов сигналов и сред он определен в [2 -5].

k ( j ® ) • Г , D = ( x D - x 0 ) k x ( j ® ) +

+ (yD - У0)ky ( j'®) + (zD - z0)kz ( M - скалярное произведение волнового вектора на радиус вектор заданной точки пространства относительно точки излучения, т - формальный параметр интегрирования.

Результирующий сигнал, пришедший в точку модификации D определяется суммированием сигналов (4) по числу излучателей.

Любой объект или среда характеризуется совокупностью параметров {Qk} = QvQ2,...Qk,...Qn , которые в дальнейшем будем называть параметрами качества объекта. Контролируемые параметры будут проявляться в параметрах прошедшего через среду импульса p (Mi, t) , а именно в его амплитуде, скорости, направлении, спектральной плотности, в изменении фронта или формы, времени распространения. Предположим, что каждый зондирующий импульс характеризуется совокупностью параметров р (О, t ) = fi(q oi, q 02L- q о i - q о m) • (4)

Аналогично прошедший через объект импульс, зафиксированный в точке Mi , будет характеризоваться совокупностью параметров:

p ( M i , t ) = f i ( q M 1 , q M 2 ,-" q Ml ••• q Mm ) . (5)

Здесь и далее будем различать:

i=1,2... n - индекс числа излучателей и точек контроля на объекте, к = 1,2 … N – индекс числа контролируемых параметров, l = 1,2, ... m – индекс числа параметров зондирующего импульса.

В общем случае n ^ N ^ m .

Эту запись следует понимать следующим образом: параметр ql импульса, принятого в точке Мi контролируемого объекта связан с показателями его качества по формуле (4). Целью нашего исследования является получение зависимости:

Q k = F i( q M 1 , q M 2" . q Ml ••• q Mm ) , (7)

нахождение формулы, связывающей каждый показатель качества объекта с параметрами { qMl } принятого в точке M i сигнала.

Функция (7) определяет алгоритм оценки качества среды или объекта, его диагностирования и модификации. Ее поиск является важнейшей теоретической задачей проекта.

Сущность модификации состоит в том, чтобы направленным импульсным сигналом, достаточным для изменения структуры объекта в заданной точке, изменить его показатели качества. Любая модификация среды связана с изменением структуры молекулы. Импульсом электромагнитного излучения можно разорвать любую связь в любой молекуле и тем самым получить, в частности, практически неограниченный ассортимент свободных радикалов . В нефтепродуктах на каждые 100 эВ поглощенной энергии распадается около 9 молекул, т.е. на разрыв одной связи в среднем расходуется 11 эв. Для разрыва одной связи С-Н в углеводородах требуется 4 эВ (для связи С-С еще меньше). Показано, что только 40% энергии излучения в конечном счете используется на химическое превращение, а 60% рассеивается в веществе и превращается в тепло [6]. Механизм превращений пока изучен недостаточно.

Наиболее типичными процедурами модификации углеводородов является изомеризация, фотоника, молекулярные перегруппировки, радиолиз, которые могут осуществляться методами импульсных технологий.

Список литературы Постановка задачи импульсной селективной модификации среды

- Глебович Г.В., Андриянов А.В., Введенский Ю.В. Исследование объектов с помощью пикосекундных импульсов.М. Радио и связь, 1984. 256 с.

- Гинзбург В.Л. Распространение элетромагнитных волн в плазме. М. Наука, 1967, 684 с.

- Вайнштейн Л.А. Распространение импульсов//Успехи физических наук. 1976. Т. 118. Вып. 2. С. 339 -369.

- Никольский В.В. Электродинамика и распространение радиоволн М. Наука, 1978. 544 с.

- Красильниов В.А., Крылов В.В. Введение в физическую акустку. М. Наука, 1984. 444 с.

- Браун Д. Спектроскопия органических веществ. М.: Мир, 1992. 180 с.