Постювенальная линька синехвостки Tarsiger cyanurus в Нижнем Приобье

Автор: Рыжановский В.Н.

Журнал: Русский орнитологический журнал @ornis

Статья в выпуске: 297 т.14, 2005 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140150175

IDR: 140150175

Текст статьи Постювенальная линька синехвостки Tarsiger cyanurus в Нижнем Приобье

Синехвостка Tarsiger cyanurus редка в европейской, но достаточно обычна в сибирской тайге. Однако везде её биология изучена плохо. Гнёзд найдено совсем немного, сведения об экологии и поведении отрывочны, а о сезонных явлениях практически отсутствуют.

Как известно, синехвостки зимуют в Юго-Восточной Азии. При этом в период миграций их не встречали за пределами тайги. Вероятно, миграционный путь наиболее западных популяций идёт в меридиональном направлении до восточносибирской тайги, где эти птицы поворачивают на юг.

Среди воробьиных птиц Восточной Европы и Западной Сибири на зимовку в Юго-Восточную Азию улетают также таловка Phylloscopus borealis , дубровник Emberiza aureola , полярная овсянка E. pallasi , овсянка-ремез E. rustica , овсянка-крошка E. pusilla . При сходных протяжённости и направлении миграционного пути перечисленные виды отличаются сроками и полнотой линьки. У дубровника в Приладожье отсутствуют постювенальная и послебрачная линьки в гнездовой области (Рымкевич 1983). У таловки в Нижнем Приобье не проходит по-стювенальная линька, а послебрачная линька частичная (Рыжанов-ский, Шутов 1980). У полярной овсянки на Ямале нет постювенальной линьки, но есть послебрачная линька, вероятно, полная. У овсянки-ремеза в Приладожье проходят полная послебрачная и частичная, значительной полноты, постювенальная линьки (Рымкевич 1976). То же самое характерно для овсянки-крошки в Нижнем Приобье (Рыжа-новский 1986). В то же время в восточной части своих ареалов дубровник и таловка осуществляют постювенальную линьку в гнездовой области, что можно рассматривать как доказательство связи характера линьки с длиной миграционного пути (Stresemann, Stresemann 1966; Дольник 1967; Блюменталь 1971; Рымкевич 1983).

Имеющиеся в моём распоряжении материалы о линьке синехвостки, несмотря на свою фрагментарность, позволяют обсудить особенности процесса смены оперения у нижнеобских птиц и положения линьки в годовом цикле.

Материал и методика

В 1976 и 1977 гг. 7 молодых синехвосток отловлены на Полярном Урале, в среднем течении р. Собь (66°50′ с.ш., 66°30′ в.д.) в разные дни июля и августа. В 1992 г. в прибрежной полосе смешанного леса в долине Оби в окрестностях Лабытнанги (66°40′ с.ш., 66°40′ в.д.) мы нашли 3 гнезда этого вида (Рыжановский 1995) Трёх птенцов (один выводок) вырастили в неволе при естественном для данного района фотопериоде, кормя их муравьиными коконами и личинками мучного хруща. В середине августа две молодые птицы, находившиеся на средних этапах линьки, были случайно выпущены, третья жила в неволе до завершения линьки. Состояние оперения подопытных птиц описывали по стандартной методике (Носков, Гагинская 1972). С 20-сут возраста до начала линьки их осматривали через день, затем — раз в 4-5 дней. Весь процесс линьки условно разделили на 6 этапов-стадий.

Результаты и обсуждение

К моменту оставления гнезда, т.е. в возрасте 12-13 сут, у птенцов растут рулевые и маховые, заканчивают рост перья центральных рядов головной, брюшной, спинной, плечевой, бедренной птерилий, кроющие рулевых, часть верхних кроющих маховых, часть кроющих кисти, часть (проксимальные) верхних кроющих пропатагиальной складки, средние нижние кроющие второстепенных и нижние кроющие третьестепенных маховых. К 20-сут возрасту рост рулевых и маховых близится к концу; начинается дорастание перьев, не сменяющихся в ходе постювенальной линьки: периферических рядов птерилий туловища, части кроющих кисти, больших нижних кроющих первостепенных и второстепенных маховых, средних нижних кроющих второстепенных маховых, нижних маргинальных кроющих и нижних кроющих плеча. Рулевые и маховые перья утрачивали остатки чехликов к 30-сут возрасту, рост периферических рядов контурных перьев заканчивался в возрасте 40-50 сут.

Постювенальную линьку молодые синехвостки начинают в относительно позднем возрасте. Вольерные птицы приступили к линьке в возрасте 36, 40 и 40 сут. Первые сменяющиеся перья появились в центре грудного отдела брюшной птерилии и дорсального отдела спинной (1-я стадия). Одновременно в линьку могут включиться и центральные ряды кроющих плеча. На 2-й стадии линька распространяется на голову, бедро, голень, хвостовую птерилию. На крыле начинается замена дистальных верхних кроющих пропатагиальной складки, верхних и нижних кроющих кисти, но верхние кроющие второстепенных маховых и кроющие крылышка в линьку ещё не вступают. Птиц, у которых начинается выпадение и последующий рост кроющих второстепенных маховых, мы относили к находящимся на 3-й стадии. К концу 3-й стадии заканчивается рост верхних и нижних кроющих кисти.

На 4-й стадии закачивается формирование новых перьев на крыле и наблюдается очень интенсивная линька кроющих туловища. В течение 3 и 4-й стадий зарастают пуховидным пером ювенальные аптерии. К находящимся на 5-й стадии линьки относили птиц, у которых закончилась смена кроющих крыла, заросли аптерии, но продолжается линька на птерилиях головы и туловища. На последней, 6-й стадии заканчивается рост периферических рядов перьев брюшной и спинной птерилий или только брюшной и на голове. Последовательность смены гнездового наряда на первый зимний наряд у синехвостки не имеет особых отличий от постювенальной линьки у варакушки Luscinia sve-cica , белобровика Turdus iliacus , рябинника T. pilaris .

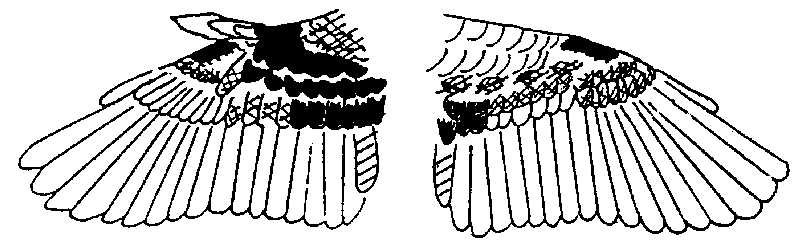

■ Линяет у всех Линяет у части Не линяет

Полнота постювенальной линьки крыла у синехвостки Tarsiger cyanurus .

Слева — верх крыла, справа — низ крыла.

Небольшое число исследованных природных и клеточных птиц не позволило получить детальные сведения о полноте постювенальной линьки у синехвостки. В отношении участия в линьке разных участков оперения головы и туловища не обнаружено отличий от других северных дроздовых. Здесь заменяются перья, выросшие в период пребывания в гнезде: центральные ряды брюшной, спинной, плечевой, бедренной птерилий, все верхние и нижние кроющие рулевых, контурные перья головы (вероятно, все), часть перьев голени.

Примерная полнота линьки крыла, установленная на 4 отловленных в природе (на средних стадиях линьки) и 3 клеточных молодых птицах показана на рисунке. На верхней стороне крыла заменяются кроющие кисти и крылышка, средние верхние кроющие первостепенных маховых, малые, средние и большие верхние кроющие второстепенных маховых. Из последних могут заменяться либо все, либо только внутренние (14-20-е). У других северных дроздовых из больших верхних кроющих маховых обычно заменяются только внутренние, от одного до четырёх, или эти перья не линяют совсем (Рыжановский 1997).

На нижней стороне крыла в результате линьки новыми оказываются кроющие кисти, средние нижние кроющие второстепенных махо- вых, нижние кроющие третьестепенных маховых. У одной содержавшейся в неволе молодой синехвостки заменились большие и средние нижние кроющие первостепенных маховых. У неё же заменилось самое внутреннее, 19-е маховое перо.

В связи с этим отметим, что линьку всех третьестепенных маховых (17, 18 и 19-го) мы наблюдали у 4 молодых белобровиков из одного выводка, выкормленных при естественном для Нижнего Приобья фотопериоде, а также у молодых каменок Oenanthe oenanthe со Среднего Ямала (70°30′ с.ш., 68°40′ в.д.), выкормленных в условиях полярного дня (Рыжановский 1997).

Основной период линьки синехвосток в Приобье — август. Двух начинающих линьку птиц (2-я стадия) мы поймали 28 июля 1980; птицу на 3-й стадии линьки — 4 августа 1980; на 4-й стадии — одну птицу 15 августа 1977; на 5-й стадии поймали двух птиц: 15 августа 1976 и 27 августа 1989. Заканчивающая линьку синехвостка, на 6-й стадии, поймана 28 августа 1977.

Птенцы синехвостки, выкормленные в неволе, вылупились 20 июня 1992 (полная кладка — 5 яиц, выводок — 3 птенца). Взятые из гнезда в возрасте 13 сут, они практически сразу стали клевать живой корм. Начало линьки зарегистрировано 24, 28 и 28 июля. Две случайно выпущенные птицы находились 1 августа на 2-й и 3-й стадиях линьки. Особь, жившая в неволе весь период линьки, при осмотре 7 сентября была в новом наряде (сохранялись лишь остатки чехликов по периферии вентрального отдела брюшной птерилии). Таким образом, она затратила на смену оперения 45 сут. В природе синехвостки линяют не дольше. По уравнению регрессии, составленному по датам отлова линяющих птиц ( y = 7.1 x + 12.5), продолжительность всего периода линьки — 42 сут. Сходную продолжительность постювенальной линьки имеют северные варакушки (Рыжановский 1988). В осеннюю миграцию синехвостки включаются, по-видимому, на последней стадии линьки, в конце августа-начале сентября.

Таким образом, постювенальная линька синехвостки принципиально не отличается от линьки других видов семейства Turdidae, гнездящихся на севере Западной Сибири. Полнота линьки не меньше, а возможно, даже больше в связи с распространением её на все верхние кроющие второстепенных маховых. Поскольку у дроздовых не обнаружено связи полноты линьки с длиной миграционного пути, можно ожидать, что синехвостки имеют примерно такую же полноту пост-ювенальной линьки как в Восточной Европе, так и в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Поздний возраст начала линьки — 36-40 сут — свидетельствует о том, что начало постювенальной линьки регулируется фотопериодом: птицы из поздних выводков, развивающиеся в условиях сокращающегося дня, начнут линять в более раннем возрасте.

Из нижнеобских птиц такой контроль постювенальной линьки мы обнаружили у белобровика (возраст начала линьки — 22-40 сут в зависимости от фотопериодических условий). Есть основания предполагать его наличие у черноголового чекана Saxicola torquata (возраст начала линьки — 31-37 сут). У варакушки, каменки и рябинника линька начинается относительно рано (в возрасте 20-25, 22-29 и 2433 сут, соответственно) и не зависит от фотопериодических условий (Рыжановский 1997). Поскольку начало постювенальной линьки в раннем возрасте является адаптацией, направленной на преодоление дефицита времени у птиц в северной тайге (Зимин 1988), следует заключить, что синехвостки её не приобрели. В пределах основной части своего ареала, в тайге Восточной Сибири и Дальнего Востока, благодаря близости мест зимовок нет необходимости в очень раннем начале линьки при относительно высоких её темпах. Расширение ареала этого вида в западном направлении началось, по-видимому, недавно.

Послебрачная линька у синехвостки полная. 28 августа 1979 около Лабытнанги мы поймали самца, заканчивающий линьку (11-я стадия). Не сменившихся перьев в его наряде не было. Отлёт взрослых птиц начинается, видимо, во время 11-й стадии линьки, после отрастания маховых и рулевых перьев.