Посткатакомбный период в Нижнем Поволжье: от криволукской культурной группы к волго-донской бабинской культуре

Автор: Мимоход Р.А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Исследования отдела оxранныx раскопок института арxеологии РАН

Статья в выпуске: 232, 2014 года.

Бесплатный доступ

Эта статья посвящена анализу посткатакомбных объектов, относящихся к концу Среднего бронзового века в Нижнем Поволжье и Волго-Донском междуречье. Приводится описание погребального обряда и погребальных погребений. Утверждается, что керамика из погребений, определяющая культуру, представлена судами, украшенными несколькими хребтами, известными также из поселений обсуждаемого региона. На основе стратиграфических наблюдений и культурно-типологических сравнений устанавливаются линии синхронизации местных посткатакомбных древностей, особенно в отношении Днепровско-Донской бабинской и Лольской культур. Согласно калиброванным датам радиоуглерода, послекатакомбный период в низовьях Волги определялся как 22-й-20-й куб. ДО НАШЕЙ ЭРЫ. Рассмотрение терминологии с нового ракурса позволило сделать вывод о том, что обозначение так называемой Культурной группы «Кривая Лука», которая ранее использовалась для обозначения пост-катакомбных объектов в регионе в течение последних десяти лет, утратила свою актуальность благодаря в этот раз. Учитывая, что древние дреды Нижней Волги с заключительной стадии Среднего бронзового века представляют собой восточную часть Культурного круга Бабино, предлагается новый термин - «Волжско-Донская бабинская культура» - в соответствии с принципами, используемыми для обозначения других культур Бабино : Днепр-Донская и Днепровско-Прутская бабинская культуры.

Посткатакомбный период, финал среднего бронзового века, нижнее поволжье, волго-донская бабинская культура, криволукская культурная группа, культурный круг бабино, погребальный обряд, сопроводительный инвентарь, хронология, линии синхронизации

Короткий адрес: https://sciup.org/14328585

IDR: 14328585

Текст научной статьи Посткатакомбный период в Нижнем Поволжье: от криволукской культурной группы к волго-донской бабинской культуре

Складывалась противоречивая ситуация. Оперируя одними и теми же комплексами, исследователи включали их в разные культурные контексты. Наиболее четко это проявилось на примере яркого комплекса Жареный Бугор 3/1 (рис. 2, 3). Его относили к бабинской культуре (Монахов, 1984. С. 241–243; Шарафутдинова, 1987. С. 42; Отрощенко, 2001. С. 84; Кияшко, 2003. С. 31), к финальным стадиям среднедонской катакомбной (Матвеев, 1996. С. 27, 28; Синюк, 1996. С. 168, 169. Рис. 41, 95; Мимоход, 2002. С. 235), волго-донской катакомбной культур (Малов, Филипченко, 1995. Рис. 4, 11, 12; 5, 49) и к финалу средней бронзы (катакомбному типу) (Шарафутдинова, 2001. С. 153). Он именовался одновременно посткатакомбным и финальным среднедонским катакомбным (Литвиненко, 1999. С. 70, 71) или переходным от средней к поздней бронзе (Отрощенко, 1998. С. 115). При этом была заметна инородность данного захоронения в типологических рядах обрядово-инвентарных комплексов как катакомбных, так и днепро-донской бабинской культур. Все это вело к поиску того контекста, в котором комплексы подобного типа могли бы занять свое место.

Пути эти были намечены ( Шарафутдинова , 2001. С. 148–153; Кияшко , 2003. С. 30, 31), вопрос о посткатакомбном характере и культурной обособленности погребений подобного типа поставлен ( Литвиненко , 2004. С. 103–105, 108). Полный сбор и обработка источниковой базы позволили выделить в Нижнем Поволжье и Волго-Донском междуречье криволукскую культурную группу посткатакомбного периода ( Мимоход , 2004. С. 108–114; 2005; 2010а). Название ей было дано по могильникам Кривая Лука в Астраханском Поволжье, которые раскапывались в 70–80-х гг. прошлого века Г. А. Федоровым-Давыдовым и В. В. Дворниченко. В курганах этих некрополей серийно представлены посткатакомбные захоронения, а также стратиграфические связки, в частности с ло-линской археологической культурой, позволившие решить проблему хронологической позиции криволукской группы в рамках заключительного этапа эпохи средней бронзы.

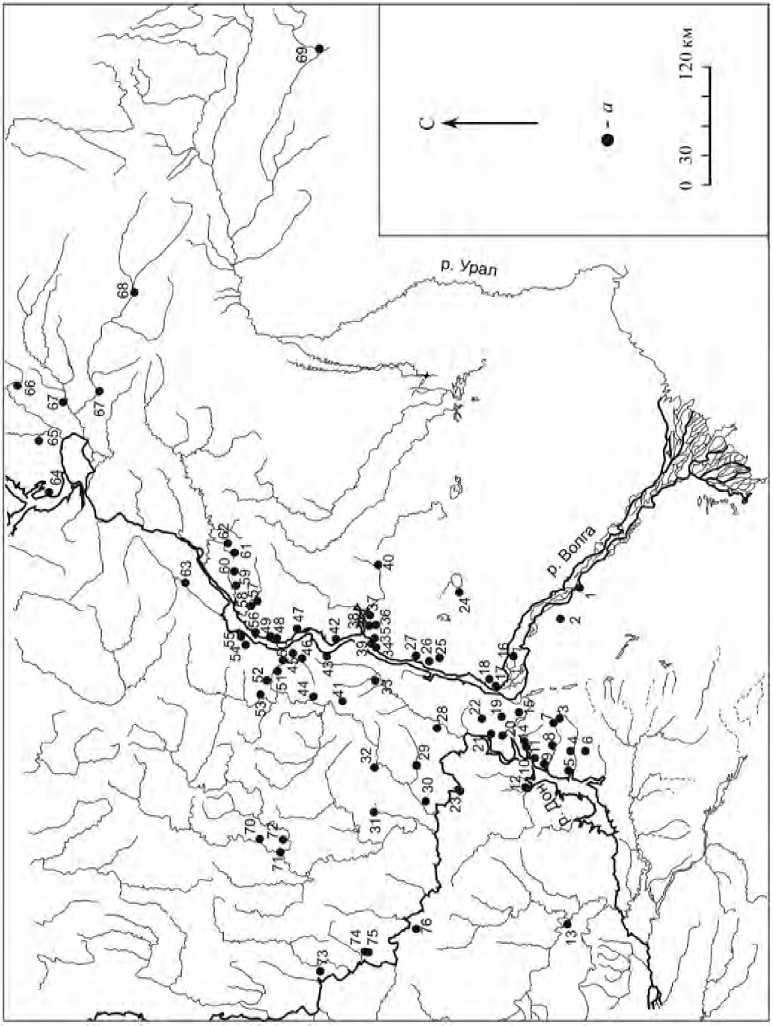

Территория распространения. На сегодняшний день учтено 140 криволукских погребений. Основной ареал – Нижнее Поволжье и Волго-Донское междуречье (рис. 1). Наибольшее их количество известно на территории Волгоградской и Саратовской областей. Памятники расположены на обоих берегах Волги и ее притоках, а также на левых притоках Дона. Криволукские комплексы, в основном, не распространяются восточнее левобережья Нижней Волги. Восточную границу ареала маркируют оз. Эльтон и верховья р. Торгун (Красная деревня 8/4, 15/5; Кумыска II 1/2). На севере криволукские погребения зафиксированы в Самарском Заволжье. Южная граница ареала проходит по северу Астраханской области.

Характеристика погребального обряда. Группа представлена в основном курганными погребениями. Известны единичные случаи совершения грунтовых захоронений (Белогорское I ск. 1/1, 7, 14, 15). Погребения – основные, с досыпками и впускные. Примечательно сравнительно большое количество основных захоронений (38,4 %). Погребения, сопровождавшиеся досыпками, составляют 4,5 %, впускные – 57,1 %. Симптоматичным выглядит формирование чисто криволукских курганных некрополей, а также обособленных могильников в пределах курганной группы (Верхний Балыклей, Николаевка 3, Дмитриевка, Линево, Смеловка). Развитое курганное строительство – характерная черта блока посткатакомбных культурных образований ( Мимоход , 2005. С. 71).

Криволукские курганы небольшие. Высота их в среднем составляет 0,3–0,6 м. Очень редко встречаются насыпи высотой более 1 м (Новая Молчановка к. 1, Советское одиночный курган, Рыбный к. 3).

Погребения совершены в ямах (68,7 %) овальной, реже подпрямоугольной в плане формы. Изредка фиксируются ямы с заплечиками (6 %) и могилы со ступенькой (3,4 %). Особая разновидность могильных конструкций – ямы с подбоем (7,8 %).

Большинство погребений одиночные. Известен обряд парного захоронения . В пяти случаях из шести – это погребения взрослого и ребенка.

Костяки в могилах лежат скорченно на левом боку. Положение скелета на правом боку зафиксировано всего пять раз. В ориентировке доминируют северные векторы. Чаще всего умершие ориентированы в северо-восточный (47,8 %), северный (18,2 %) и восточный (14,8 %) секторы. Реже фиксируются северо-западный и юго-восточный векторы – 6,9 и 4,3 %. Южная ориентировка крайне редка, западная отсутствует вовсе. Положение рук относительно стандартно. Наиболее распространена позиция, при которой левая рука вытянута к бедрам, правая слегка согнута в локте, кисть лежит на тазе (42,6 %). Второе место в количественном отношении занимает классическая катакомбная поза – обе руки вытянуты к бедрам (30,4 %); третье – поза, хорошо известная в погребальном обряде раннебабинской культуры, при которой одна рука вытянута к бедрам, вторая согнута в локте под прямым углом, предплечье находится в районе локтевого сустава вытянутой руки (10,4 %).

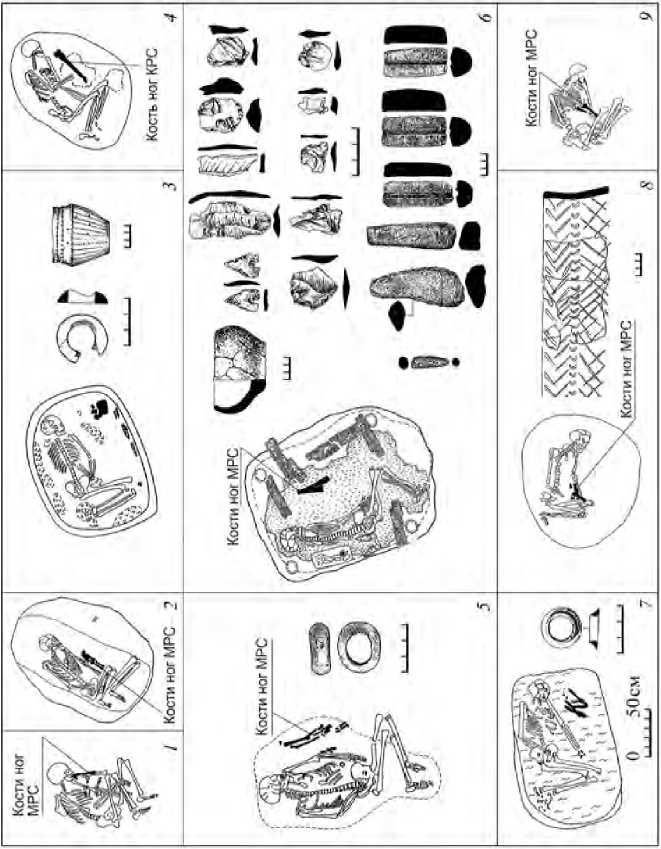

Особенности ориентировки костяков и могильных конструкций позволяют разделить массив криволукских захоронений на четыре обрядовые группы (ОГ) (рис. 2, 3).

ОГ I (рис. 2, 1–6 ) . К этой группе отнесены погребения в ямах с северными векторами ориентации (С, СВ, СЗ).

ОГ II (рис. 2, 7–9) составляют погребения в ямах с восточными ориентировками (В, ЮВ).

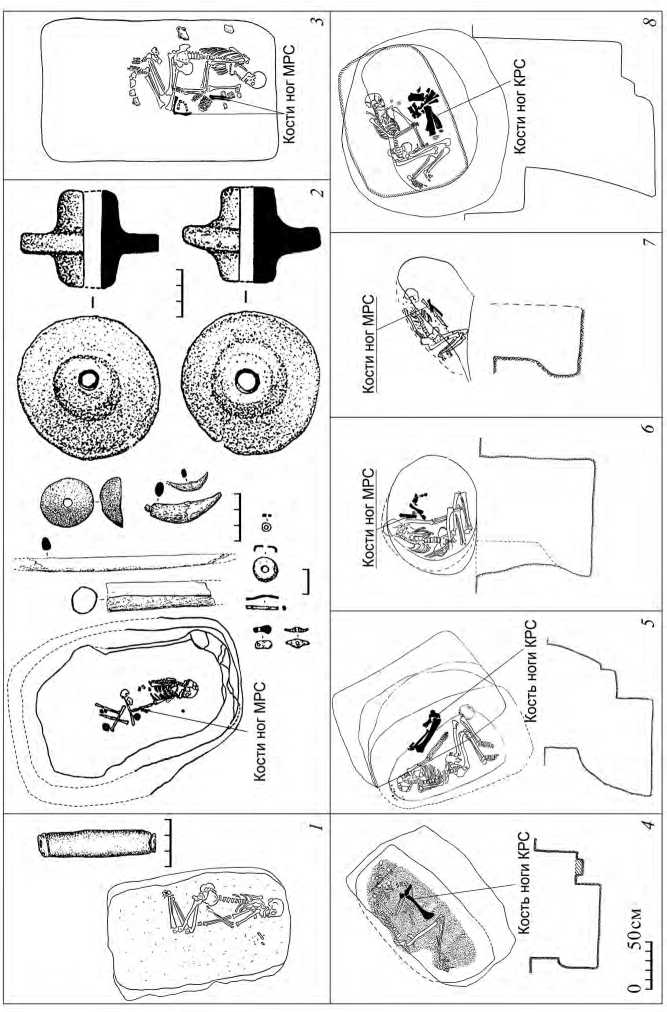

ОГ III (рис. 3, 1–3 ) объединяет захоронения в ямах с южной ориентацией скелета.

ОГ IV (рис. 3, 4–8 ) выделена по специфической форме конструкции могил – ям с подбоем (редуцированные катакомбы). В данной группе доминируют также северные векторы ориентировки (СВ, С, СЗ).

В количественном отношении обрядовые группы неравноценны. Большая часть криволукских захоронений относится к ОГ I (68,3 %). Именно она и формирует наглядный образ культурного явления. Погребения ОГ II встречаются реже (22 %), еще меньше захоронений ОГ III (2,2 %) и ОГ IV (6,6 %). Правомерность разделения погребений на обрядовые группы подтверждается, прежде всего, данными картографирования. Погребения ОГ I известны по всему ареалу криволукской культурной группы. Значительная часть погребений ОГ II находится на левобережье Волги. Видимо это преимущественно заволжская группа криволукских захоронений. Все три комплекса ОГ III в ямах с южной ориентировкой сосредоточены в южной части ареала в пределах Волгоградской области. Скорее всего, подобная ориентация – свидетельство контактов с лолин-ской культурой, на раннем этапе которой южные векторы хорошо представлены, а в комплексе Писаревка II 10/2 выявлен типичный кавказско-предкавказский набор украшений (бронзовый колпачок и лепестковидный бисер) (рис. 3, 2 ; 4, 33 , 36 ). Большинство погребений в подбоях (ОГ IV), наоборот, тяготеет к северной части ареала (север Волгоградской, Саратовская и Самарская области).

Одна из отличительных черт погребального обряда – своеобразная визитная карточка криволукской культурной группы – помещение в могилу костей мелкого (МРС) и крупного рогатого скота (КРС). Первой на это обратила внимание Э. С. Шарафутдинова (2001. С. 149). В подавляющем большинстве случаев в могилу помещали кости ног животных (92 % из всех комплексов с костями). Изредка

они могут быть в сочетании с астрагалами и лопатками. Погребения с костями конечностей МРС и КРС составляют 63,4 % всех криволукских захоронений. Из них 51,3 % – погребения с конечностями МРС; 6,9 % – с конечностями КРС; 5,2 % – комплексы, содержащие конечности тех и других. Место костей животных в могиле регламентировано. Основная зона их выявления – перед умершим в районе левой руки. Чаще всего они находятся около костей плеча, предплечья и кисти (рис. 2, 1 – 2, 4 – 9 ; 3, 2–8 ). Здесь сосредоточено 72,4 % всех комплексов с костями животных. Аналогичное расположение археозоологических остатков по отношению к скелету характерно и для ряда других посткатакомбных образований Юга России: лолинской культуры, кубанской и архонской культурных групп ( Мимоход , 2006. С. 250, 251; 2007; Кореневский, Мимоход , 2011. С. 41).

Картографирование комплексов с костями показало, что значительное число криволукских погребений (12 из 14), содержащих кости КРС (либо отдельно, либо в одном комплексе с костями МРС), сосредоточено в северной части ареала культурной группы – на севере степной и юге лесостепной зон. Количество комплексов только с костями МРС на этой территории заметно меньше, чем в степи. Вероятно, это объясняется отражением в ритуальной практике видового состава стада, т. е. увеличением роли КРС в хозяйстве носителей криволукской традиции в более благоприятных для пастушеского скотоводства условиях пограничья степи-лесостепи.

Подавляющее большинство погребений криволукской культурной группы не имело инвентаря либо сопровождалось исключительно костями МРС

Рис. 1. Территория погребальных комплексов волго-донской бабинской культуры а – памятники

1 – Никольское 1/8; 2 – Кривая Лука XI 4/1,2, XII 1/7, XIV 15/10, XV 2/12, 3/5, XXI 2/4, XXIII 1/8, 3/3, XXXIII 4/2, XXXIV 2/2, 5/7; 3 – Абганерово III 12/9; 4 – Антонов 3/5; 5 – Ромашкин II 1/11; 6 – Захаров п. 4; 7 – Жутово I 80/2; 8 – Громославка II 2/8; 9 – Первомайский I 8/5; 10 – Верхнерубежный I 3/4; 11 – Вербовский III 3/6; 12 – Чир II 2/1; 13 – Репный I 7/5, 13, 17; 14 – Тихоновка 1/4; 15 – Орошаемый 1 4/3; 16 – Царев 66/1; 17 – Волжский 2/11, 16; 18 – Калиновский 6/1, 8/15, 54/2; 19 – Красный пахарь 3/2; 20 – Дмитриевка 9/5; 21 – Вертячий 7/7, 15, 24; 22 – Котлубань I 7/3, 9/3, II 4/2; 23 – Евстратовский II 3/2, 4/3; 24 – Красная деревня 8/4, 15/5; 25 – Ямки 1/4, 3/8; 26 – Верхний Балыклей 2/2, 4/1, 3, 4, 6/4, 5, 6; 27 – Быково I 4/3, Быково II 5/9; 28 – Писаревка II 10/2; 29 – Ветютнев 9/6; 30 – Зимняцкий 1/2; 31 – Короли 4/3; 32 – Сидоры 26/1; 33 – Петрунино II 5/2, 5/5; 34 – Рыбный 3/16; 35 – Политодельское 3/5, 4/27; 36 – Новая Молчановка 1/7; 37 – Западные могилы 20/4,5; 38 – Бережновка I 8/4, 5, 9/14, II 14/4, 87/3; 39 – Политодельское 3/5, 4/27; 40 – Кумыска II 1/2; 41 – Бурлук I 1/2; 42 – Белокаменка 3/8; 43 – Белогорское I п. 1, 7, 14, 15, 28; 44 – Линево 6/6, 8/2; 45 – Суворовский 1 один. курган/1; 46 – Красноармейское 1/6, 7; 47 – Ска-товка 6/1, 18/1, 27/1; 48 – Узморье 1/6, 2/7; 49 – Смеловка 2/1, 3, 3/2; Смеловка, гр. мог. п. 111, 128; 50 – Паницкое 6 4/3; 51 – Рыбушка 15/2; 52 – Большая Дмитриевка II 1/6; 53 – Широкий Карамыш 4/10; 54 – Жареный бугор 3/1; 55 – Усть-Курдюм 6/1, 15/2; 56 – Светлое Озеро 6/3; 57 – Советское 2/15, один. курган/6; 58 – Крутояровка 11/3; 59 – Рунталь 1/1; 60 – Калмыцкая Гора F 6/7, 2/10, Бородаевка 2/2, 3; 61 – Чапаевка 6/1; 62 – Караман 3/1; 63 – Дмитриевка 1/1, 2/1; 64 – Ягодное I 3/1; 65 – Николаевка 3 2/1, 3/3, 4, 5/1; 66 – Калиновский I 1/4; 67 – Утевка V 4/1; 68 – Скворцовка 5/3 скелет 1; 69 – Учебный полигон п. 3; 70 – Власовский I 7/1, 14/1; 71 – Чурилово 1 3/3; 72 – Губари 4/1; 73 – Липовка 1 5/1; 74 – Павловск II ск. 2/38; 75 – Павловский 41/3; 76 – Высокая Гора 5/1

1 – Бережновка I 5/8; 2 – Громославка II 2/8; 3 – Политодельское 3/5; 4 – Вертячий 7/7; 5 – Верхний Балыклей 6/6; 6 – Власовский I 7/1; 7 – Кривая Лука XXXIII 4/2; 8 – Никольское I 1/9; 9 – Красноармейское 1/7; 10 – Жареный Бугор 3/1; 11 – Кривая Лука XXXIV 2/2; 12 – Котлубань II 4/2; 13 – Калиновский I 1/4; 14 – Николаевка 3 3/3; 15 – Белогорское I ск. 1/15; 16 – Смеловка 2/3; 17 – Кривая Лука XV 3/5; 18 – Ромашкин II один. курган/6; 19 – Орошаемый I 4/3; 20 – Абганерово III 12/9; 21 – Евстратовский II 4/3; 22 – Евстратовский II 3/2; 23 – Высокая Гора 5/1; 24 – Петру- нино II 5/2

Рис. 3. Погребения второй (1–12), третьей (13–15) и четвертой (16–20) обрядовых групп волго-донской бабинской культуры

1 – Николаевка 3 2/1; 2 – Калиновский 54/2; 3 – Скатовка 21/7; 4 – Скатовка 6/1; 5 – Линево 6/6; 6 – Рунталь 1/1; 7 – Кривая Лука XXIII 3/3; 8 – Степная IV 3/1; 9 – Широкий Карамыш 4/10; 10 – Короли 4/3; 11 – Светлое Озеро 6/3; 12 – Вертячий 7/25; 13 – Жутово I 80/2; 14 – Писаревка II 10/2; 15 – Бережновка I 5/21; 16 – Рыбушка 15/2; 17 – Усть-Курдюм 6/1; 18 – Смеловка 3/2; 19 – Верхний Балыклей 4/3; 20 – Утевка V 4/1

группа 2

группа 3

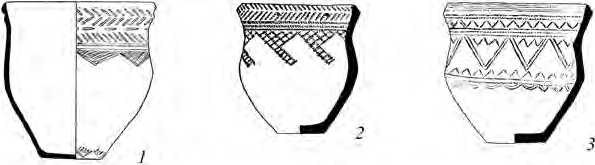

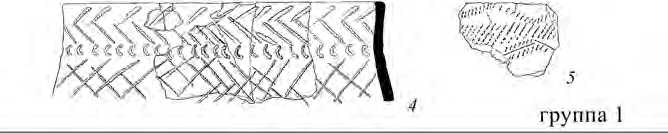

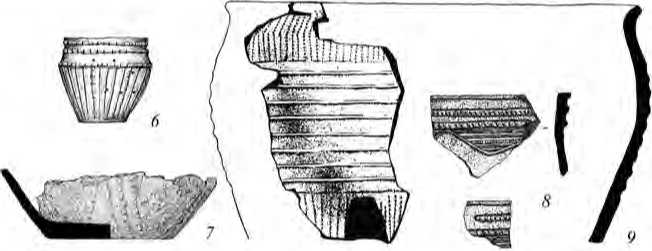

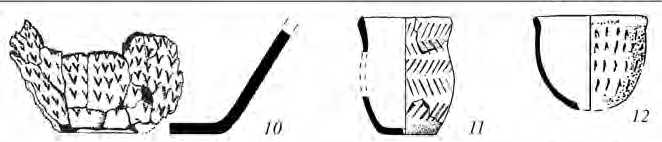

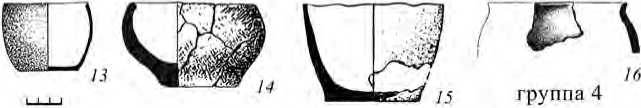

Рис. 4. Посуда из погребений волго-донской бабинской культуры

Группа 1 – керамика с вольско-лбищенскими чертами ( 1–5 ); группа 2 – керамика с многоваликовой орнаментацией ( 6–9 ); группа 3 – керамика с чертами воронежской культуры ( 10–12 ); группа 4 – керамика баночной и горшковидной форм надкультурного характера ( 13–16 )

1 – Советское 1 2/14; 2 – Белогорское I ск. 1/15; 3 – Белогорское I п. 28; 4 – Рунталь 1/1; 5 – Кал-мыкая Гора F 6/7; 6 – Жареный Бугор 3/1; 7 – Паницкое 6 4/3; 8 – Учебный полигон п. 3; 9 – Царев 66/1; 10 – Липовка 1 5/1; 11 – Чурилово 1 3/3; 12 – Губари 4/1; 13 – Антонов 3/4; 14 – Высокая Гора 5/1; 15 – Вишневка одиночный курган/5; 16 – Калмыкая Гора 2/10

и/или КРС. Количество таких захоронений составляет 75 %. Малочисленность и скудность, а зачастую отсутствие вещей в могилах – надкультурная черта блока посткатакомбных образований ( Мимоход , 2005. С. 71, 72).

Стратиграфические данные. В курганах криволукские захоронения следуют за погребениями волго-донской или левобережного варианта среднедонской катакомбных культур (Верхнерубежный I к. 3/4 и 31, Антонов 3/4 и 5; Вертячий 7 (восточный курган)/15 и 22; Кривая Лука XXXIII 4/2 и 3; Котлубань I 7/2, 3 и 1, 9/8 и 5; Белогорское I ск. 1/7 и 4; Бережновка I 5/21 и 19; а также др.). Случаи обратной стратиграфии неизвестны. Косвенные свидетельства датирования криволукских погребений не ранее финала средней бронзы – серийные случаи, когда при основном захоронении выделенных обрядовых групп фиксируются впускные комплексы того же времени: покровские, срубные и/или сарматские (Калиновский к. 6, Орошаемый 1 к. 4, Бережновка I к. 8, Новая Молчановка к. 1, Быково II к. 5, Скатовка к. 21, Белокаменка к. 3, Вишневка одиночный курган, Кривая Лука XI к. 4, Рыбный к. 3, Верхний Балыклей к. 4, 6 и др.).

Для установления нижней границы существования группы особый интерес представляют случаи стратиграфического соотношения криволукских погребений с лолинскими и днепро-донскими бабинскими комплексами. В курганной группе Кривая Лука XXXIV в Астраханском Поволжье (рис. 1, 2 ) курган 5 был возведен над основным погребением 5 раннего этапа лолинской культуры ( Ми-моход , 2004. С. 111. Рис. 3). Одно из впускных захоронений (п. 7) – криволукское. В группе Бурлук I на севере Волгоградской области (рис. 1, 41 ) в кургане 1 две насыпи сооружены над погребениями 4 и 5 днепро-донской бабинской культуры, чью принадлежность к раннему этапу развития бабинских древностей маркируют западная ориентировка костяка, характерное положение рук (п. 4) и фрагменты многоваликовой посуды на погребенной почве и в насыпи (п. 5). Над ним была совершена досыпка, связанная с криволукским погребением 2 ( Мимоход , 2013. Ил. 86). В могильнике Репный I на Северском Донце в кургане 7 зафиксировано чередование стратиграфических горизонтов ранних Бабино и Кривой Луки ( Глебов , 2004. С. 77–108; Литвиненко , 2011а. Рис. 8). В курганной группе Кривая Лука XXI в кургане 2 лолинское погребение 6 второго этапа, который синхронен второму этапу Бабино, прорезает криволукское захоронение 4. Иными словами, нижняя дата криволукской культурной группы не может быть древнее раннебабинского и раннелолинского времени.

В свою очередь криволукские захоронения в Нижнем Поволжье перекрыты покровскими комплексами (Кривая Лука XII 1/7 и 16; Бородаевка 2/2 и 10, 14, 15; Советское одиночный курган/6 и 3, 4; Жареный Бугор 3/1 и насыпь; Ромашкин II одиночный курган/11 и 6; Политодельское 3/5 и 2; Политодельское 4/27 и 6, Бережновка II 87/3 и 2; Потемкино 3/3 и 1; Узморье 2/7 и 1, 2; Западные могилы 20/4, 5 и 2 и др.), в том числе погребениями, имеющими достаточно архаичный облик (Линево 6/6 и 4, 8/2 и 3; Политодельское 4/27 и 6).

Таким образом, стратиграфические данные определяют хронологический интервал для криволукской культурной группы не раньше раннебабинского и раннелолинского времени и не позже памятников покровского типа. Учитывая тот факт, что в Поволжье ареалы покровских и криволукских древностей совпадают, при этом ни разу не зафиксирован случай обратной стратиграфии между погребениями данных культурных образований, следует констатировать более ранний возраст Кривой Луки по отношению к Покровску.

Инвентарь криволукских погребений представлен целыми сосудами и фрагментами керамики, бронзовыми, керамическими и раковинными украшениями, бронзовыми ножом и крючком, костяными и роговыми пряжками, каменными пестом и оселком, кремневыми стрелами и отщепами, глиняными моделями колес.

Керамика. В крайне бедном инвентаре криволукских погребений чаще всего присутствуют остатки посуды. Погребения с керамикой (16 комплексов) составляют 11,4 % всех захоронений.

В этом скудном наборе, тем не менее, четко выделяются четыре группы сосудов (рис. 4). Керамика первых трех групп, которая обнаружена в захоронениях, совершенных по криволукской обрядности, имеет разные культурные черты. Эта многокомпонентность крайне немногочисленного керамического комплекса Кривой Луки можно логично объяснить. На этом следует остановиться после характеристики сосудов, происходящих из криволукских памятников, а также попытаться на конкретном материале с учетом культурных контекстов разобраться с содержанием понятия «посуда криволукской группы». Это особенно актуально с учетом того, что именно данный критерий в свое время стал для автора основополагающим в попытках определиться с окончательным таксономическим уровнем выделенного пласта посткатакомбных памятников в Нижнем Поволжье ( Мимоход , 2009. С. 35).

Первая группа представлена сосудами, которые имеют выраженные вольско-лбищенские черты (рис. 4, 1–5 ), вторую составляют горшки с многоваликовой орнаментацией (рис. 4, 6–9 ), в третью группу объединена керамика с чертами воронежской культуры (рис. 4, 10–12 ), наконец, четвертая группа – это банки и горшок, надкультурные типы, характерные для всех посткатакомбных культурных образований (рис. 4, 13–16 ).

Понять, какая группа представляет собой собственно криволукскую, а не инокультурную керамику, позволяет картографический метод (рис. 1). Комплексы с вольско-лбищенской посудой (Советское 1 2/4, Белогорское I ск. 1/15, Белогорское I п. 28, Рунталь 1/1; Калмыцкая Гора F 6/7) располагаются в северной части криволукского ареала, в Саратовском Поволжье, в зоне непосредственного контакта носителей традиций Кривой Луки и Вольска-Лбище. Захоронения с сосудами воронежского типа (Липовка 1 5/1, Чурилово 1 3/3, Губари 4/1) концентрируются на северо-западной периферии ареала, в пределах Воронежской области, там, где криволукские группы вступали во взаимодействие с воронежскими. Погребения с многоваликовой керамикой, близкой к бабинской, демонстрируют принципиально иную картину. Они известны на севере ареала в Саратовской области (Жареный Бугор 3/1; Паницкое 6 4/3), в его центре в Волгоградской области (Евстратовский II 4/3) и на юге на границе Волгоградской и Астраханской областей (Царев 66/1). Иными словами, керамика с многоваликовой орнаментацией представлена по всему ареалу, в отличие от воронежской

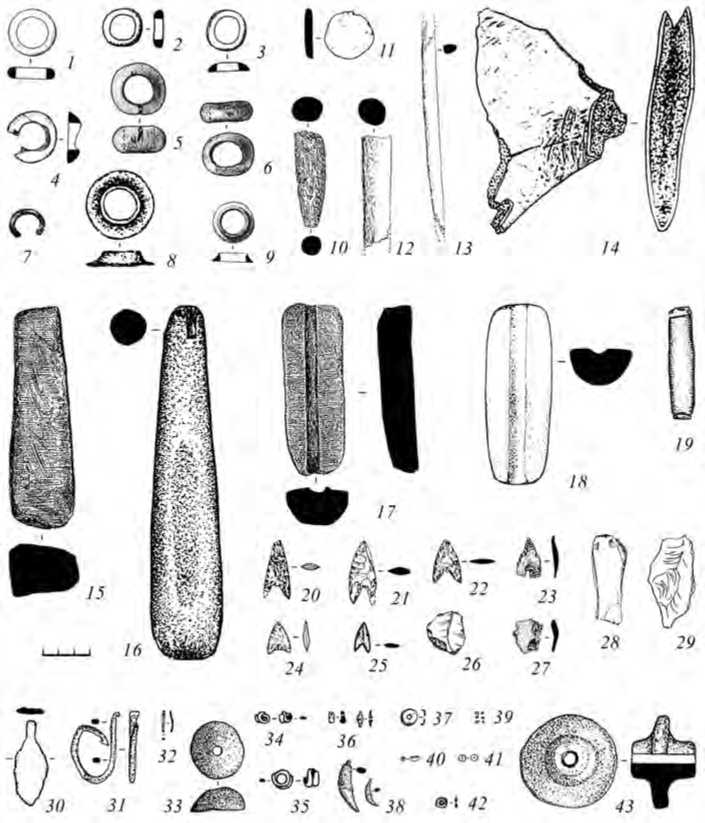

Рис. 5. Погребальный инвентарь волго-донской бабинской культуры

1–9 – пряжки; 10 – отжимник; 11 – бляшка; 12 – трубочка; 13 – проколка; 14 – тупик; 15, 16 – песто-образные орудия; 17, 18 – выпрямители древков стрел; 19 – оселок; 20–25 – наконечники стрел; 26 – 29 – отщепы; 30 – нож; 31 – рыболовный крючок; 32–42 – украшения; 43 – модель колеса.

1–14 – кость и рог; 15–29 – камень; 30–32, 40, 41 – бронза; 33 – серебро; 37–38 – зубы животных;

36, 42 – керамика; 39 – сурьма; 41 – раковина.

1, 30 – Верхний Балыклей 4/4; 2 – Большая Дмитриевка II 1/6; 3 – Власовский I 7/1; 4 – Жареный Бугор 3/1; 5 – Евстратовский II 3/2; 6 – Евстратовский II 4/3; 7 – Дмитриевка 1/1; 8 – Короли 4/3; 9 – Линево 6/6; 10, 15, 17, 23, 27 – Высокая Гора 5/1; 11, 18, 21, 22, 28 – Петрунино II 5/2; 12, 13, 32, 33, 36–38, 43 – Писаревка II 10/2; 14 – Царев 66/1; 16 – Антонов 3/4; 19, 26 – Жутово I 80/2; 20 – Петрунино II 5/5; 24 – Смеловка 2/3; 25 – Верхнерубежный I 3/4; 29 – Западные могилы 20/4;

31 – Красная деревня 15/5; 34, 35 – Светлое Озеро 6/3; 39 – Бородаевка 2/2; 40 – Кривая Лука XII 1/7; 41 – Павловск II ск. 2/38; 42 – Чир II 2/1

и вольско-лбищенской посуды, находки которой приурочены исключительно к зонам контакта посткатакомбного и постшнурового миров.

Нельзя объяснить присутствие многоваликовой керамики в криволукских комплексах взаимосвязями с соседней днепро-донской бабинской культурой. Во-первых, потому что они находятся не на западе ареала в зоне контакта с Бабино, а на севере, в центре и на юге. Во-вторых, криволукский комплекс с многоваликовой керамикой (Учебный полигон п. 3) (рис. 4, 8 ) находится в Приуралье, где контакты с бабинскими группами исключены полностью2. Наконец, многоваликовая посуда криволукской культурной группы имеет черты, отличающие ее от днепро-донской бабинской керамики. В подобном ракурсе на особенности сосуда из Жареного Бугра (рис. 4, 6 ) обращал внимание Р. А. Литвиненко (1999. С. 70). Горшок из Царева (рис. 4, 9 ) помимо специфической многоваликовой орнаментации, не имеющей прямых аналогий в днепро-донской бабинской культуре, украшен елочным мотивом, выполненным зубчатым штампом. Такой орнамент вообще неизвестен в днепро-донских бабинских древностях, а более характерен для волго-донской катакомбной культуры, которая служит генетическим субстратом для криволукских памятников. Таким образом, имеются немногочисленные (как и сами нижневолжские посткатакомбные погребения с керамикой), но веские основания утверждать, что именно посуда с многовалковой орнаментацией служит опознаваемым культурным индикатором криволукской культурной группы. Подтверждает этот факт и то, что поселения, на которых обнаружена многоваликовая посуда посткатакомбного облика в Нижнем Поволжье, расположены именно там, где зафиксированы погребальные комплексы с подобной керамикой: в Волгоградской (Лапушина балка) и Саратовской (Алексеевское городище, Хлопково городище, Новая Красавка, Утес Степана Разина) областях. Теперь понятно, что на этих поселениях обитали носители криволукской погребальной традиции.

Изделия из кости и рога представлены в основном яркой категорией хронологически диагностичных вещей – пряжками (рис. 5, 1–9), которые находят убедительные аналогии в материалах днепро-донской бабинской культуры. В криволукской серии большую часть составляют кольцевые пряжки, характерные для раннего Бабино (рис. 5, 1–7), меньшую – кольцевидные изделия с бортиком вокруг отверстия (рис. 5, 8, 9), которые маркируют второй этап развития бабинских древностей. Однако, как и в случае с многоваликовой керамикой, при картографировании криволукских комплексов с пряжками (рис. 1) выясняется, что они не проявляют явной тенденции тяготения к ареалу днепро-донской бабинской культуры. Эти изделия известны на севере (Большая Дмитриевка 1/6, Дмитриевка 1/1, Жареный Бугор 3/1), в центре криволукского ареала (Линево 6/6), а также в Заволжье (Верхний Балыклей 4/4). Впрочем есть пряжки и в контактной бабинско-криволукской зоне (Евстратовский II 3/2, 4/3, Короли 4/3), но это как раз подчеркивает то, что подобные изделия известны на всей территории распространения памятников типа Кривой Луки. Скорее всего, как феномен многоваликовой посуды, так и феномен костяных и роговых пряжек имманентно присущи нижневолжским посткатакомбным памятникам. Следует обратить внимание на интересный момент: при очевидном сходстве бабинских и криволукских пряжек невозможно найти прямые аналогии пряжкам из погребений Евстратовского могильника (рис. 5, 5, 6) в днепро-донских бабинских материалах; это вполне самостоятельный тип поясных деталей.

Кроме пряжек в криволукских комплексах присутствуют роговой отжимник (рис. 5, 10 ), костяные бляшка, трубочка и проколка (рис. 5, 11–13 ). Особый интерес представляет обнаружение костяного тупика (рис. 5, 14 ). Крупное орудие кожевенного производства известно и в комплексе днепро-донской бабинской культуры Калинов 1/8 ( Мимоход , 2013. С. 92, 93). Появление тупиков в двух посткатакомбных захоронениях Днепро-Волжского междуречья – результат контактов Бабино и Кривой Луки с лолинской культурой Предкавказья, которая сгенерировала традицию помещения в погребальные комплексы крупных кожевенных орудий (Там же. С. 94, 97). Неудивительно поэтому, что бабинское и криволукское погребения с тупиками располагаются в контактной зоне с ло-линскими древностями в Донецкой области и на юге Волгоградской.

Ассортимент каменных орудий включает пестообразные изделия (рис. 5, 15, 16 ), наборы мастеров-изготовителей стрел, которые состоят из выпрямителей древков стрел, кремневых наконечников стрел и их заготовок, отщепов (рис. 5, 17, 18, 20–23, 27–29 ), отдельные отщепы и наконечники стрел (рис. 5, 24–26, 29 ), каменный оселок с двумя перетяжками (рис. 5, 19 ). Показательны наборы стрелоделов. В Кривой Луке их три: Петрунино II 5/2, 5/5, Высокая Гора 5/1 (рис. 2, 6 ); в доно-донецком регионе Бабино, т. е. в сопредельном с криволукским ареалом, – четыре ( Литвиненко , 2012. Рис. 12). Криволукские наборы мастеров-изготовителей стрел и днепро-донские бабинские территориально явно тяготеют друг к другу (Там же). Казалось бы, в таком случае можно говорить, что криволукские наборы – результат контактов с Бабино. Однако Р. А. Литвиненко, на мой взгляд, применив комплексный анализ, убедительно показал, что подобная локализация криволукских и бабинских захоронений с комплектами стрелоделов – это не столько следы трансляции данного явления от одного культурного образования к другому, сколько результат военного противостояния между днепро-донскими и нижневолжскими (волго-донскими) посткатакомбными группами ( Литвиненко , 2012. С. 63, 65, 69).

Кремневые наконечники стрел криволукской группы представлены исключительно выемчатыми экземплярами (рис. 5, 20–25). Это полностью соответствует стандартам днепро-донской бабинской культуры, в колчанных наборах которой присутствуют также исключительно изделия с выемкой в основании (Литвиненко, 1998). Большинство криволукских стрел найдено вместе с комплектами стре-лоделов, о специфике и причинах территориального расположения которых уже говорилось. Кроме того, есть еще два комплекса, где обнаружено по одному наконечнику стрелы: Верхнерубежный I 3/4 и Смеловка 2/3 (рис. 5, 24, 25). Первый из них расположен в той же контактной зоне, что и погребения мастеров-изготовителей стрел, а второй находится в Саратовской области на левобережье Волги (рис. 1, 10, 49). Здесь контакты криволукской группы и днепро-донской бабинской культуры фактически исключены, так как ни одного погребения днепро-донского Бабино в Заволжье и ближайшем Приволжье нет, в то время как эти регионы – структурообразующая территория криволукских древностей. Иными словами, выемчатые стрелы и наборы стрелоделов присущи как днеп-ро-донскому Бабино, так и Кривой Луке, просто их взаимное территориальное тяготение друг к другу обусловлено непростым характером взаимоотношений между двумя культурными образованиями (Литвиненко, 2012. С. 63, 65, 69).

Бронзовые орудия криволукской культурной группы единичны – это нож и рыболовный крючок (рис. 5, 30, 31 ).

Более интересен гарнитур украшений . Именно на его примере можно хорошо показать контакты посткатакомбных памятников Нижнего Поволжья и Волго-Донского междуречья с инокультурным окружением. Полностью южное происхождение имеет набор из комплекса Писаревка II 10/2, состоящий из бронзового колпачка с отверстием, лепестковидного и двухрожкового бисера, подвесок из клыков животных, бусины из зуба ската (рис. 3, 2 ; 5, 33, 36–38 ). Эти изделия и их сочетания в гарнитурах имеют убедительные аналогии в посткатакомбных памятниках Предкавказья (лолинской культуре, кубанской и архонской культурных группах) и гин-чинской и присулакской культурах финального этапа среднего бронзового века Северо-Восточного Кавказа ( Мимоход , 2013. С. 199, 200, 248. Ил. 78, 79, 98, 12 ).

Мелкие металлические подвески в полтора оборота, происходящие из комплекса Светлое Озеро 6/3 (рис. 5, 34, 35 ), в целом сопоставимы с позднекатакомбными образцами ( Жемков, Лопатин , 2008. С. 174). Однако следует обратить внимание на миниатюрные размеры изделий, более соответствующие абашев-ским подвескам. Причем один предмет изготовлен из серебра (рис. 5, 35 ). Этот металл позднекатакомбные и посткатакомбные мастера почти не использовали для изготовления украшений ( Мимоход , 2009. С. 128). Зато именно серебро повсеместно выступало сырьем для производства ювелирных изделий в среде средневолжской абашевской культуры, в том числе и подвесок в полтора оборота ( Кузьмина , 2002. С. 179). Расположение комплекса Светлое Озеро 6/3 на севере Нижнего Поволжья (рис. 1, 56 ) в непосредственной близости от ареала средневолжской абашевской культуры позволяет рассматривать серебряную подвеску в посткатакомбном комплексе в качестве проявления межкультурных связей.

К ним же отсылает обнаружение в криволукском захоронении Бородаевка 2/2 сурьмяных бус (рис. 5, 39 ). Как и в случае с серебром, это единственная находка украшений из сурьмы в посткатакомбном контексте Нижнего Поволжья. В степной зоне в синхронный период серийное использование сурьмяного литья известно только в лолинской культуре Предкавказья, где оно имело кавказские истоки ( Гак и др. , 2012). В рассматриваемом случае не должна вызывать удивление удаленность заволжского комплекса из Бородаевки от лолинского ареала (рис. 1, 60 ). Трансляция сурьмяных бус в криволукскую среду произошла, скорее всего, посредством волго-уральской культурной группы, которая была северным дериватом лолинской культуры и занимала степи одноименного региона ( Мимоход , 2010б; 2013. Ил. 123).

К уникальным изделиям инвентарного комплекса криволукской культурной группы относятся глиняные модели колес, обнаруженные в комплексе Писаревка II 10/2 (рис. 3, 2; 5, 43). В рамках посткатакомбного блока известен еще один случай обнаружения таких моделей в контексте погребального обряда – это бабинское захоронение Ильичево 9/6 в Восточном Крыму (Корпусова, Ляшко, 1999. Рис. 3).

Хронология. Стратиграфические данные и датирующие вещи криволукских погребений надежно устанавливают относительную позицию группы в рамках посткатакомбного блока финального этапа среднего бронзового века. Этой проблеме посвящена специальная работа ( Мимоход , 2010а). Кратко сформулируем ее основные выводы. В стратиграфическом отношении криволукские захоронения следуют за комплексами среднедонской и волго-донской катакомбных культур и предшествуют покровским погребениям. Присутствие в криволукском инвентаре кольцевых пряжек (рис. 5, 1–7 ), оселка с двумя перетяжками (рис. 5, 19 ), двухрожковых и лепестковидных бус (рис. 5, 36 ), наборов стрелоделов (рис. 2, 6 ; 5, 15, 17, 18 ) позволяет уверенно синхронизировать ранние памятники Кривой Луки с ранними этапами днепро-донской бабинской и лолинской культур. В двух комплексах найдены кольцевые пряжки с бортиком (рис. 5, 8, 9 ) второго этапа днепро-донской бабинской культуры. На основании этих данных уверенно можно говорить о синхронности всего диапазона существования криволукской культурной группы первым двум этапам днепро-донской бабинской, а соответственно и лолинской культур. Симптоматичным выглядит отсутствие в криволукских комплексах двудырчатых пряжек, изогнутых в сечении, которые характерны для позднебабинской традиции и изредка встречаются в покровских комплексах. Надежно зафиксированное предшествование в курганах криволукских погребений покровским захоронениям и синхронность последних позднебабинской и позднелолинской культурам устанавливают верхнюю границу хронологического диапазона Кривой Луки не позже развитых периодов Бабино и Лолы, т. е. до начала формирования блока колесничных культурных образований.

Серия данных 14С криволукской культурной группы насчитывает девять дат, сделанных в четырех лабораториях (табл. 1).

Все они показывают хорошую степень сходимости и очерчивают калиброванный интервал в пределах XXII–XVIII вв. до н. э. Именно этот отрезок дают более представительные подборки радиоуглеродных дат лолинской и бабинских культур ( Мимоход , 2011), что позволяет подтвердить намеченные линии синхронизации. С учетом того, что хронологический интервал Кривой Луки короче диапазонов днепро-донского Бабино и Лолы, время существования посткатакомбных памятников Нижневолжского региона следует сузить до XXII–XX вв. до н. э.

Криволукская культурная группа – волго-донская бабинская культура. Теперь следует пояснить, почему выше было дано такое детальное сопоставление днепро-донской бабинской культуры и криволукской культурной группы. Последняя дефиниция для обозначения посткатакомбных древностей Волго-Донья и Нижнего Поволжья была предложена автором 10 лет назад. Она сразу прочно вошла в научную литературу. Было подчеркнуто, что термин этот рабочий и таковым будет оставаться до окончательного выяснения культурного содержания этих памятников ( Мимоход , 2004. С. 112). Препятствием для превращения культурной группы в полноправную археологическую культуру служило то, что неясен был собственный керамический комплекс Кривой Луки ( Мимоход , 2009. С. 34, 35). Это были вполне объективные трудности, потому что погребальная обрядность

Таблица 1. Радиоуглеродные даты криволукской культурной группы

Неперспективным представляется оставление за новой археологической культурой названия по могильникам Кривой Луки. Выше было показано, что при кардинальных отличиях в обряде инвентарные комплексы днепро-донской бабинской культуры и посткатакомбных памятников Волго-Донского междуречья и Нижнего Поволжья имеют структурные черты сходства. К ним относится наличие в материалах обеих культур многоваликовой посуды как основы керамического комплекса, костяных и роговых пряжек близких типов, наборов стрелоделов с парными выпрямителями древков стрел, выемчатых кремневых наконечников, оселков с двумя перетяжками, двухрожковых бусин. Причем большинство этих артефактов – не столько свидетельства межкультурных связей, сколько имманентно присущи обеим культурам и связаны с общностью их происхождения и генетическим родством, на что обращалось внимание и раньше ( Мимоход , 2004. С. 113). При этом говорить о полном тождестве вещевого комплекса днепро-донской бабинской культуры и посткатакомбных памятников Нижнего Поволжья с прилегающими районами не приходится. Есть существенные различия как в керамике, так и в некоторых типах пряжек.

На сегодняшний день значительную часть блока посткатакомбных культурных образований составляет культурный круг Бабино. Его концепция сформулирована и убедительно разработана Р. А. Литвиненко (2009; 2011б). В него входят днепро-донская и днепро-прутская бабинские культуры. Нет сомнения, что посткатакомбные памятники Волго-Донского междуречья и Нижнего Поволжья, которые на протяжении последнего десятилетия фигурировали в археологической литературе под названием «криволукская культурная группа», представляют собой восточную часть культурного круга Бабино. Целесообразно закрепить за ними термин «волго-донская бабинская культура», тем самым вписав их в систему таксономии, предложенную Р. А. Литвиненко, с учетом использования в качестве названия для бабинских культур топонимов крупных рек, которые очерчивают их территории.

Отнесение волго-донских и нижневолжских посткатакомбных материалов к одной из бабинских культур отдает дань и историографической традиции. Один из ярких комплексов Жареный Бугор 3/1, исследование которого поставило вопрос о наличии на Волге посткатакомбных древностей, С. Ю. Монахов отнес именно к культуре многоваликовой керамики (ныне Бабино) ( Монахов , 1984. С. 241–243). А. В. Кияшко, одним из первых собравший представительную подборку подобных захоронений, определил ее как локальный вариант культуры многоваликовой керамики ( Кияшко , 2003. С. 31). На современном уровне изучения культурного круга Бабино (культуры многоваликовой керамики) таксономия, терминология и ее содержание серьезно трансформировались, но наблюдения ученых многолетней давности не потеряли своей актуальности, а оказываются органично вписанными в новую систему знаний о посткатакомбном периоде Восточной Европы.

С выделением новой археологической культуры фактически окончательно оформилась основная структура культурного круга Бабино, который сейчас состоит из трех археологических культур: днепро-прутской, днепро-донской и волго-донской бабинских культур.

Список литературы Посткатакомбный период в Нижнем Поволжье: от криволукской культурной группы к волго-донской бабинской культуре

- Васильев И. Б., Кузнецов П. Ф., Семенова А. П., 1994. Потаповский курганный могильник индоиранских племен на Волге. Самара: Изд-во Самарского ун-та. 208 с.

- Гак Е. И., Мимоход Р. А., Калмыков А. А, 2012. Сурьма в бронзовом веке Кавказа и юга Восточной Европы//Археологические вести. Вып. 18. С. 174-203.

- Глебов В. П., 2004. Исследования курганных могильников Репный I, Раскатный I, Калинов II//Труды Археологического научно-исследовательского бюро. Т. I/Отв. ред. Ю. Б. Потапова. Ростов-на-Дону: ООО «КМ-реклама» С. 57-186.

- Жемков А. И., Лопатин В. А., 2008. Курганный могильник у с. Светлое Озеро в Степном Заволжье//Археология восточноевропейской лесостепи. Вып. 6/Отв. ред. В. А. Лопатин. Саратов: Научная книга. С. 157-193.

- Качалова Н. К., 2000. Полтавкинская проблема и «катакомбная эйфория»//Судьба ученого: К 100-летию со дня рожд. Бориса Александровича Латынина. СПб: Изд-во Гос. Эрмитажа. С. 206-223.

- Кияшко А. В., 2002. Культурогенез на востоке катакомбного мира. Волгоград: Изд-во Волгоградского гос. ун-та. 268 с.

- Кияшко А. В., 2003. Погребения пришлых культур развитой и финальной средней бронзы в курганах Волго-Донского междуречья//Нижневолжский археологический вестник. Вып. 6/Отв. ред. А. С. Скрипкин. Волгоград: Изд-во Волгоградского гос. ун-та. С. 26-36.

- Кореневский С. Н., Мимоход Р. А., 2011. Курганы позднего периода среднего бронзового века у станицы Архонская в Северной Осетии. М.: Ин-т археологии РАН. 120 с.

- Корпусова В. Н., Ляшко С. Н., 1999. Погребение эпохи бронзы с глиняными модельками колес у с. Ильичево в Крыму//Старожитностi Пiвнiчного Причорномор'я. Т VII. С. 42-48.

- Кузьмина О. В., 2002. К вопросу о происхождении височных подвесок в 1,5 оборота абашевской культуры//Степи Евразии в древности и средневековье: Мат-лы Междунар. науч. конф., посвящ. 100-летию со дня рожд. Михаила Петровича Грязнова. Кн. I. СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа. С. 178-181.

- Литвиненко Р. А., 1998. Наконечники стрел культуры многоваликовой керамики//Эпоха бронзы Доно-Донецкого региона (Мат-лы 4-го Украинско-Российского полевого археологического семинара). Киев; Воронеж. С. 46-52.

- Литвиненко Р. А., 1999. К проблеме поиска признаков культуры многоваликовой керамики в донно-волжской лесостепи//Археология Центрального Черноземья и сопредельных территорий/Отв. ред. А. Н. Бессуднов. Липецк: Липецкий гос. пед. ин-т. С. 68-72.

- Литвиненко Р. А., 2004. Восточная периферия бабинского очага культурогенеза//Проблемы археологии Нижнего Поволжья: I Междунар. Нижневолжская археологическая конф. (1-5 ноября 2004 г.)/Отв. ред. А. С. Скрипкин. Волгоград: Изд-во Волгоградского гос. ун-та. С. 102-108.

- Литвиненко Р. О., 2009. Культурне коло Бабино: (по матерiалам поховальних пам'яток): Автореф. дис. на соискание уч. степ. д. и. н. Киев. 32 с.

- Литвиненко Р. О., 2011а. Обряд вторинного поховання в культурах бабинського кола//Донецький археологiчний збiрник/Гол. ред. Р. О. Литвиненко. Донецьк: Видавництво Донецького унiверситету. № 15. С. 7-35.

- Литвиненко Р. А., 2011б. Культурный круг Бабино: название, таксономия, структура//КСИА. Вып. 225. С. 108-123.

- Литвиненко Р. О., 2012. Бабинсько-криволуцьке порубiжжя//Донецький археологiчний збiрник./Гол. ред. Р. О. Литвиненко. Донецьк: Видавництво Донецького унiверситету. № 15. С. 47-76.

- Малов Н. М., Филипченко В. В., 1995. Памятники катакомбной культуры Нижнего Поволжья//Археологические вести. Вып. 4. С. 52-62.

- Матвеев Ю. П., 1996. Костяные пряжки и относительная хронология культур эпохи бронзы донецко-поволжского региона//Доно-Донецкий регион в системе древностей эпохи бронзы восточноевропейской степи и лесостепи: Мат-лы конф. Воронеж: Воронежский ун-т. С. 27-33.

- Мельник В. И., 1984. Памятники эпохи средней бронзы степного Поволжья и проблема их связи с восточными культурами//Бронзовый век Урало-Иртышского междуречья: Межвуз. сб./Отв. ред. С. Я. Зданович. Челябинск: Челябинский гос. ун-т: Изд-во Башкирского ун-та. С. 23-27.

- Мимоход Р. А., 2002. Погребения финала средней-поздней бронзы могильника Островной//Могильник Островной: Итоги комплексного исследования памятников археологии Северо-западного Прикаспия/Отв. ред. Н. И. Шишлина, Е. В. Цуцкин. М.: Гос. ист. музей; Элиста: Калмыцкий ин-т соц.-экон. и правовых иссл. С. 228-244.

- Мимоход Р. А., 2004. Погребения финала средней бронзы Нижнего Поволжья//Проблемы археологии Нижнего Поволжья: I Междунар. Нижневолжская археологическая конф. (1-5 ноября 2004 г): Тез. докл./Отв. ред. А. С. Скрипкин. Волгоград: Изд-во Волгоградского гос. ун-та. С. 108-114.

- Мимоход Р. А., 2005. Блок посткатакомбных культурных образований: (постановка проблемы)//Проблеми дослiдження пам'яток археологiї Схiдної України. Київ: Шлях. С. 70-74.

- Мимоход Р. А., 2006. Погребения финала средней бронзы бассейна р. Кубань/Первая Абхазская международная археологическая конференция «Древние культуры Кавказского Причерноморья»: Мат-лы конф. Сухум. С. 249-253.

- Мимоход Р. А., 2007. Кости животных в лолинских погребениях как культурно-хронологический индикатор//Матерiали та дослiдження з археологiї Схiдної України/Гол. ред. С. М. Санжаров. Луганськ: Видавництво Схiдноукраїнського нацiонального унiверситету iм. В. Даля. № 7. С. 118-127.

- Мимоход Р. А., 2009. Курганы эпохи бронзы -раннего железного века в Саратовском Поволжье: характеристика и культурно-хронологическая атрибуция комплексов//Материалы охранных археологических исследований/Отв. ред. А. В. Энговатова. Т 10. М.: Таус. 292 с.

- Мимоход Р. А., 2010а. Хронология криволукской культурной группы//XVIII Уральское археологическое совещание. Уфа: Изд-во БГПУ С. 158-160.

- Мимоход Р. А., 2010б. Погребения финала средней бронзы в Волго-Уралье и некоторые проблемы регионального культурогенеза//Донецький археологiчний збiрник. № 13/14/Гол. ред. Р. О. Литвиненко. Донецьк: Видавництво Донецького унiверситету. С. 67-82.

- Мимоход Р. А., 2011. Радиоуглеродная хронология блока посткатакомбных культурных образований//КСИА. Вып. 225. С. 28-53.

- Мимоход Р. А., 2013. Лолинская культура. Северо-западный Прикаспий на рубеже среднего и позднего периодов бронзового века. М.: Ин-т археологии РАН. 568 с.

- Монахов С. Ю., 1984. Погребение культуры многоваликовой керамики близ САратова//СА. № 1. С. 241-244.

- Отрощенко В. В., 1998. Феномен кiстяних пряжок//Проблемы изучения катакомбной культурноисторической общности (ККИО) и культурно-исторической общности многоваликовой керамики (КИОМК). Запорожье: Запорожский гос. ун-т. С. 113-117.

- Отрощенко В. В., 2001. Проблеми перiодизацiї культур середньої та пiзньої бронзи пiвдня Схiдної Европи (культурно-стратиграфiчнi зiставлення)/Наук. ред. С. Братченко. Київ. 290 с.

- Пятых Г Г., 2000. К проблеме основ, механизмов и факторов сложения срубной культуры//РА. № 4. С. 11-25.

- Самашев З. С., Ермолаева А. С., Лошакова Т. Н., 2009. Поселения токсанбайского типа на Северо-восточном Устюрте//Проблемы изучения культур раннего бронзового века степной зоны Восточной Европы/Отв. ред. Н. Л. Моргунова. Оренбург: Изд-во ОГПУ С. 159-167.

- Синюк А. Т., 1996. Бронзовый век бассейна Дона. Воронеж: Изд-во Воронежского пед. ин-та. 350 с.

- Трифонов В. А., 2001. Поправки к абсолютной хронологии культур эпохи энеолита-средней бронзы Кавказа, степной и лесостепной зон Восточной Европы: (по данным радиоуглеродного датирования)//Бронзовый век Восточной Европы: характеристика культур, хронология и периодизация: Мат-лы Междунар. науч. конф. «К столетию периодизации В. А. Городцова бронзового века Южной половины Европы» (23-28 апреля 2001 г.)/Отв. ред. Ю. И. Колев. Самара: Изд-во ООО «НТЦ». С. 71-82.

- Шарафутдинова Э. С., 1987. Погребения культуры многоваликовой керамики на Нижнем Дону: (вопросы генезиса и периодизации)//Памятники бронзового века и раннего железного веков Поднепровья/Отв. ред. И. Ф. Ковалева. Днепропетровск: ДГУ. С. 27-47.

- Шарафутдинова Э. С., 1995. Тенденции развития посуды в культуре многоваликовой керамики (КМК)//Древние индоиранские культуры Волго-Уралья (II тыс. до н. э.)/Отв. ред. И. Б. Васильев. Самара: Изд-во СамГПУ С. 124-140.

- Шарафутдинова Э. С., 1996. О восточной и северо-восточной границах распространения памятников бабинской культуры//Северо-восточное Приазовье в системе евразийских древностей (энеолит-бронзовый век): Мат-лы Междунар. конф. Ч. 1/Отв. ред. В. Н. Горбов. Донецк: Изд-во ДонГУ. С. 56-59.

- Шарафутдинова Э. С., 2001. К вопросу о погребальных памятниках эпохи средней бронзы в Нижнем Поволжье//Бронзовый век Восточной Европы: характеристика культур, хронология и периодизация: Мат-лы Междунар. науч. конф. «К столетию периодизации В. А. Город-цова бронзового века южной половины Восточной Европы»(23-28 апреля 2001 г.)/Отв. ред. Ю. И. Колев. Самара: Изд-во ООО «НТЦ». С. 148-153.