Постмелиоративная эволюция почв солонцовых комплексов сухостепной зоны

Автор: Любимова И.Н., Мотузов В.Я.

Журнал: Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева @byulleten-esoil

Статья в выпуске: 57, 2005 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14313456

IDR: 14313456

Текст статьи Постмелиоративная эволюция почв солонцовых комплексов сухостепной зоны

Цель данной работы – определить характер изменения во времени профильного строения мелиорированных и распаханных почв солонцовых комплексов автоморфных территорий сухостепной и полупустынной зон с учетом специфики их освоения и использования.

Для исследований были выбраны неорошаемые почвы, на которых проводились глубокие мелиоративные обработки (трехъярусная, плантажная, фрезерная) и обычная отвальная вспашка, приводившие к различной трансформации верхней части почвенного профиля. Изучаемые объекты расположены в Поволжском и Казахстанском регионах (таблица).

Местоположение объектов исследования

|

Участок |

Экономический район |

Провинция |

Природно-сельскохозяйственный район |

Область, административный район |

|

1 |

Поволж- |

Манычско- |

Центральный |

Волгоградская, |

|

ский |

Донская |

сухостепной |

Городищенский |

|

|

2 |

Южный |

Волгоградская, |

||

|

сухостепной |

Октябрьский |

|||

|

3 |

Прикаспий- |

Северный |

Астраханская, |

|

|

ская |

полупустынный |

Черноярский |

||

|

4,5 |

Казахстан- |

Казахстан- |

Южный |

Кустанайская, |

|

ский |

ская |

сухостепной |

Семиозерный |

Изучалось в основном изменение мелиорированных и распаханных степных высококарбонатных мало- и средненатриевых солонцов, светло-каштановых и лугово-каштановых почв.

Публикаций, в которых описывается постмелиоративное изменение профильного строения почв солонцовых комплексов сухостепной и пустынной зон, мало (Большаков, 1952; Филиппова, 1953; Семенова-Забродина, Нерод, 1960; Корнблюм и др., 1981; Кизяков, 1985; Сизем-ская, 1986 и др.). В этих работах отмечается, что в первые годы после вспашки гетерогенность состава наблюдается по всему мелиорируемому слою. В дальнейшем в зависимости от использования участков дифференциация мелиорируемого слоя идет по-разному. Если участок не обрабатывался и оставался в залежном состоянии, то строение этого слоя оставалось практически неизменным. Сверху формировался маломощный приповерхностный (дерновый) горизонт, в котором сосредотачивалась основная масса корней.

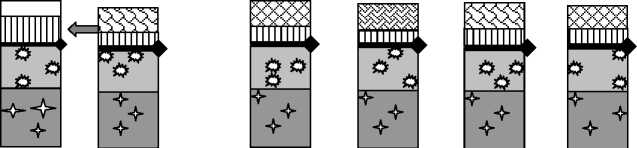

Обработка данных морфологических описаний строения мелиорированных почв, полученных нами при полевом обследовании, показала, что в результате мелиорации образуются две принципиально различные группы агрогенно-измененных солонцов: в которых сохранился солонцовый горизонт, и в которых он не сохранился.

Почвы с сохранившимся солонцовым горизонтом делятся на две подгруппы: 1) почвы, в которых над сохранившейся частью солонцового горизонта лежит пахотный горизонт, состоящий из фрагментов надсолонцового и солонцового горизонтов; 2) почвы, в которых гумусовый надсолонцовый горизонт изменился по своему сложению незначительно. У последней подгруппы почв не нарушается горизонтное строение профиля. Под воздействием обработок происходит лишь рыхление гумусовых горизонтов, в солонцовых – столбы и призмы в местах прохода рабочих частей техники могут быть приподняты или слегка раздвинуты.

Строение мелиорированных почв, приобретенное после проведения мелиоративных обработок, постепенно меняется. При постмелиоративном изменении профильного строения групп почв с разрушенными и частично сохранившимися солонцовым и солонцеватым горизонтами есть как общие черты, так и различия.

У обеих групп почв мелиоративный слой после вспашки имеет рыхлое гетерогенное сложение. Постепенно идет оседание рыхлой массы, уплотнение мелиоративного слоя и разделение его на подгоризонты. Cкорость и характер обособления подгоризонтов зависят от хозяйственного использования почв.

В том случае, если участок редко обрабатывается, скорость обособления пахотного слоя не велика. Так, по данным наших исследований на участке 3 через 7 лет и на участке 2 через 16 лет после проведения мелиорации и возделывания многолетних трав строение мелиоративного слоя солонцов было практически идентично строению после проведе- ния обработки. Первый участок в течение 7 лет не обрабатывался, второй находился все время под многолетними травами.

На вариантах опытов с однолетними травами (участки 1 и 4) через 5-9 лет после мелиорации количество морфонов в верхней части мелиоративного слоя уменьшилось, фрагменты солонцового горизонта в пахотном стали меньше по размеру. Через 15 лет после мелиорации на участке 1 пахотный слой еще сохранял гетерогенное строение (Е.Т. Дегтярева). Через 24 года после проведения мелиорации пахотный слой в почвах участка 1 под однолетними травами диагностировался как мономорфонный, но оставался полифрагментным.

В процессе постмелиоративного развития при обособлении пахотного горизонта происходит измельчение фрагментов горизонтов, входящих в состав пахотного слоя. Фрагменты солонцового горизонта распадаются на агрегаты низшего уровня и теряют ряд своих морфологических особенностей. Острореберность агрегатов уменьшается, кутаны, покрывающие их поверхность, теряют свой блеск, истончаются и превращаются в островные. Мелкие фрагменты солонцового горизонта, окруженные частицами карбонатсодержащих горизонтов, пропитываются карбонатами и начинают вскипать от HCl. При интенсивном сельскохозяйственном использовании мелиорированных почв верхняя часть пахотного слоя (0-10 см) приобретают большую однородность по сравнению с нижней его частью. Это связано с более частыми обработками поверхностного слоя. Нижняя часть пахотного горизонта наряду с большей полифрагментарностью строения имеет более высокую плотность и твердость. Однако пористость почв, фиксируемая при полевом описании, остается выше у мелиорированных почв по сравнению с целинными. Пахотный горизонт, кроме разделения на подгоризонты по однородности сложения, может разделяться на подгоризонты по глубине и интенсивности вскипания от соляной кислоты. Наблюдения за развитием пахотного горизонта в мелиорированных почвах показывают, что даже десятилетий не достаточно для формирования гомогенного слоя на всю мощность ежегодных обработок (рис. 1, 2).

На светло- и лугово-каштановых почвах формирование пахотного горизонта, как и на агрогенно-измененных солонцах, происходит быстрее под посевами однолетних сельскохозяйственных культур.

Подразделение пахотного слоя на подгоризонты, отмеченное выше, хорошо коррелирует с известной схемой дифференциации пахотного слоя на подгоризонты, описанной на примере почв Нечерноземной и Черноземной зон (Караваева и др.,1985; Жариков, 1993; Редькин, 2001 и др).

В группе почв, у которых частично или полностью сохранился солонцовый или солонцеватый горизонты, морфологические свойства этих и нижележащих горизонтов не изменяются (рис. 1, А).

В почвах с разрушенным солонцовым или солонцеватым горизонтом глубже ежегодной вспашки лежит турбированный горизонт, морфонная организация которого определяется типом мелиоративного воздействия.

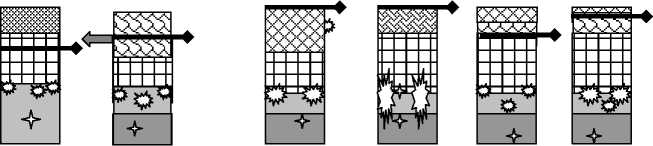

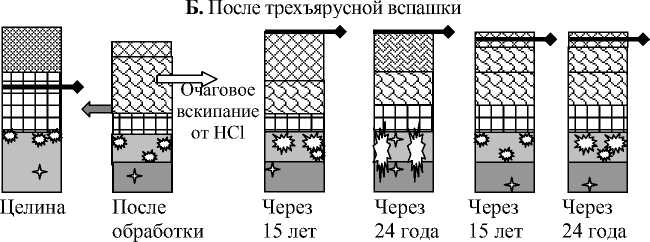

А. При частичном или полном сохранении солонцового горизонта Однолетние травы Многолетние травы

Б. При разрушении и перемешивании солонцового горизонта

Рис. 1. Изменение профильного строения солонцов высококарбонатных при разных видах нарушения профиля в постмелиоративный период.

Обозначения горизонтов:

- элювиально-гумусовый,

- пахотный псевдогомогенный,

- пахотный турбированный,

- аккумулятивно-карбонатный,

- выделения карбонатов разной формы

- солонцовый

- турбированный,

- гипсосодержащий,

- глубина вспашки,

- глубина сплошного вскипаниия от НСl.

Фрагменты исходных генетических горизонтов, входящих в состав морфонов, определяются достаточно четко и хорошо диагностируются спустя десятки лет после проведения мелиорации (рис. 1, Б).

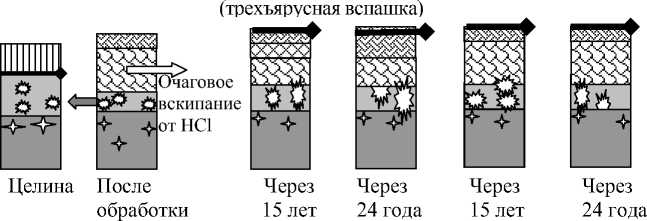

В агрогенно-измененных солонцах и светло-каштановых почвах тур-бированный горизонт лежит на сохранивших свое естественное залегание карбонатных и гипсосодержащих горизонтах, в которых происходят изменения ряда морфологических свойств. В этих горизонтах меняются форма карбонатных новообразований и глубина вскипания от соляной кислоты (рис. 1, 2).

В агрогенно-измененных высококарбонатных солонцах и карбонатных светло-каштановых почвах линия вскипания приближается, а во многих случаях совпадает с поверхностью почв. Это было отмечено практически на всех исследованных почвах светло-каштановой подзоны.

На темно-каштановых карбонатных почвах Казахстанской провинции (участок 5) изменения формы карбонатных новообразований за 9 лет, прошедших после мелиорации, не выявлено. По всей видимости, это связано с небольшим содержанием и плохой выраженностью карбонатных выделений, отсутствием карбонатов в подстилающих породах, залегающих на глубине 80 см и выше.

При постмелиоративном развитии почв с разрушенным и перемешанным солонцовым/солонцеватым горизонтом не отмечается иллю-виирования илистого материала и формирования новых горизонтов, приближающихся по своим характеристикам к солонцовым или солонцеватым. Уплотнение, отмечаемое в нижней части пахотного слоя, сопровождается развитием глыбистой структуры, характерной для переуплотненных почв. Возможно, это связано с использованием для обработок тяжелой техники.

ВЫВОДЫ

-

1. В результате распашки и мелиоративного освоения автоморфных солонцов сухостепной и полупустынной зон образуются почвы с двумя типами профилей. Почвы, у которых сохранился типообразующий солонцовый горизонт и почвы, у которых разрушена и перемешана верхняя часть профиля, включая типообразующий солонцовый горизонт.

-

2. При постмелиоративном развитии первой группы почв идет обособление пахотного моно- или полифрагментного горизонта. Расположенные ниже солонцовый и подсолонцовый горизонты изменяются мало.

-

3. Во второй группе агрогенно-измененных почв обособляется пахотный моно- или полифрагментный горизонт, под пахотным горизонтом залегает турбированный, состоящий из морфонов разного состава. Состав и расположение морфонов зависят от типа мелиоративной обработки.

Претерпевает существенное изменение карбонатный профиль почв. Линия вскипания от соляной кислоты приближается к поверхности. В аккумулятивно-карбонатных горизонтах наблюдается десегрегация и перекристаллизация карбонатных новообразований.

А. После отвальной вспашки

Однолетние травы Многолетние травы

Рис. 2. Изменение профильного строения светло-каштановых высоко-карбонатных почв после вспашки и в постмелиоративный период.

Обозначения горизонтов:

-

- светлогумусовый,

-

- турбированный,

-

- метаморфический,

-

- пахотный турбированный,

-

- аккумулятивно-карбонатный, - гипсосодержащий,

-

- выделения карбонатов,

-

- глубина сплошного

вскипания

- пахотный псевдогомогенный, - глубина вспашки.

Список литературы Постмелиоративная эволюция почв солонцовых комплексов сухостепной зоны

- Большаков А.Ф. Опыт мелиорации солончаковых солонцов северо-западной части Прикаспийской низменности//Тр. комплексной научн. экспед. по вопросам полезащитного лесоразведения. М.: Изд-во АН СССР, 1952. Т. 2. Вып. 3. С. 64-100.

- Жариков С.Н. Культурные дерново-подзолистые почвы северо-запада России//Автореф. дисс. … канд. геогр. наук. М., 1993. 24 с.

- Караваева Н.А., Жариков С.Н., Кончин А.Е. Пахотные почвы Нечерноземья: процессно-эволюционный подход к изучению//Почвоведение. 1985. № 11. С. 114-125.

- Кизяков Ю.Е. Изменение почв зоны сухих степей Украинской ССР при длительном воздействии мелиорации//Автореф. дис. … докт. с.-х. наук. М., 1985. 64 с.

- Корнблюм Э.А., Сулейманов Г.Г., Валиева К.Э. Особенности строения и первичная классификация почв солонцовых комплексов, измененных мелиоративной вспашкой//Науч. тр. Почв. ин-та им. В.В. Докучаева. Почвенные и агрохимические исследования с применением ЭВМ. М., 1981. С. 106-124.

- Редькин Ф.Б. Агротехногенная трансформация почвенного покрова широколиственных лесов Среднерусской возвышенности и лесостепи Зауральского плато//Автореф. дис.... канд. геогр. наук. М. 2001. 24 с.

- Семенова-Забродина С.П., Неред З.А. Пути окультуривания солонцов и каштановых солонцеватых почв юга Украины в неорошаемых условиях//Мелиорация солонцов в черноземной зоне европейской части СССР. М.: Изд-во АН СССР, 1960. С. 220-262.

- Сиземская М.Л. Изменение морфологических показателей почв солонцового комплекса Северного Прикаспия под влиянием мелиорации//Науч. тр. Почв. ин-та им. В.В. Докучаева. Генезис и мелиоративное освоение солонцовых территорий. М. 1986. С. 42-51.

- Филиппова В.Н. Изменение основных химических и физических свойств солонцов при их мелиорации в условиях орошения//Мелиорация солонцов в СССР. М.: Изд-во АН СССР, 1953. С. 339-472.