Постобработка голограмм сфокусированного изображения в цифровой голографической интерферометрии

Автор: Савонин Сергей Александрович, Рябухо Птр Владимирович, Рябухо Владимир Петрович

Журнал: Компьютерная оптика @computer-optics

Рубрика: Оптоинформационные технологии

Статья в выпуске: 1 т.39, 2015 года.

Бесплатный доступ

Рассматриваются методы повышения контраста интерференционных картин в цифровой голографической интерферометрии посредством численной линейной фазовой модуляции и интерполяционной обработки цифровых голограмм сфокусированного изображения. Показано, что линейная фазовая модуляция голограммы приводит к смещению спектра пространственных частот объектного поля, а процедура ступенчатой интерполяции голограммы - к расширению окна пространственного спектра голограммы. В обоих случаях обеспечивается возможность выделения более широкого диапазона частот восстановленного объектного поля и, как следствие, существенное уменьшение размеров спеклов восстанавливаемого изображения объекта и увеличение контраста полос голографической интерферограммы. Эффективность методов показана на голографических интерферограммах упругого прогиба металлической мембраны, жёстко закреплённой по контуру.

Цифровая голография, интерферометрия, голограммы сфокусированного изображения, численная постобработка, методы интерполяции, контраст интерференционных полос, микродеформация

Короткий адрес: https://sciup.org/14059329

IDR: 14059329

Текст научной статьи Постобработка голограмм сфокусированного изображения в цифровой голографической интерферометрии

В цифровой голографии реализуется компьютерная запись голограммы с использованием матричного фотодетектора и численное восстановление с голограммы комплексной амплитуды объектного оптического поля посредством дифракционных преобразований [1, 2]. Процедуру численного дифракционного преобразования голограммы выполняют при записи голограмм Френеля, линзовых и безлинзовых фурье-голограмм, а также при записи голограмм сфокусированного изображения [3, 4]. В отличие от обычной (аналоговой) голографии, в цифровой голографии имеется возможность заданного изменения структуры голограммы с целью получения дополнительных качественных и количественных характеристик восстанавливаемого с голограммы поля комплексной амплитуды объектной волны. Существует практическая возможность внесения корректирующих численных преобразований на любом этапе восстановления комплексной амплитуды объектного поля с голограммы. Наиболее важным представляется использование численной коррекции в целях повышения качества восстанавливаемого изображения, ограничиваемого особенностями используемого схемного решения для записи голограммы. Эта возможность также может быть использована и в цифровой голографической интерферометрии [2, 5–8] для повышения качества формируемых интерференционных картин – голографических интерферограмм, качественно и количественно отражающих поле микросмещений поверхности объекта в результате его микродеформации или микросмещения под действием той или иной нагрузки. Аналогичные подходы можно использовать и в цифровой голографической интерферометрии фазовых объектов при изучении процессов в прозрачных объектах [9–11].

В настоящей работе рассматриваются методы повышения контраста полос интерференционных изображений – интерферограмм, формируемых в цифровой голографической интерферометрии отражающих рассеивающих объектов, посредством линейной модуляции или интерполяционной численной обработки цифровых голограмм сфокусированного изображения и обеспечения практической возможности выделения более широкого диапазона пространственных частот восстанавливаемого объектного поля и, как следствие, уменьшения размеров спеклов восстанавливаемого изображения объекта.

Цифровая голография сфокусированного изображения

Выбор оптической схемы записи голограммы определяется целью исследования, особенностями объекта, его геометрией и удобством выполнения эксперимента. Так как в цифровой голографии реконструкция поля комплексной амплитуды объектной волны осуществляется посредством численной процедуры на компьютере, то необходимо стремиться к использованию такой схемы записи, которая позволит минимизировать вычислительную сложность процесса реконструкции комплексной амплитуды при сохранении относительной технической простоты оптической схемы. Этим требованиям вполне удовлетворяет схема записи голограммы сфокусированного изображения объекта [3 – 8].

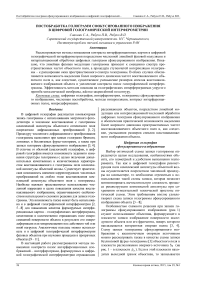

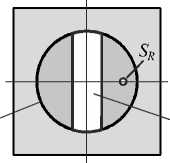

Особенностью схемного решения при записи голограммы сфокусированного изображения (рис. 1) служит использование объектива, формирующего в плоскости записи изображение поверхности исследуемого объекта или его фрагмента, поверх которого накладывается когерентная опорная волна [3, 4]. Схему записи голограммы сфокусированного изображения с квазиточечным опорным источником можно рассматривать также в качестве схемы записи безлинзовой фурье-голограммы [3] объектного поля в плоскости расположения опорного источника SR (на рис. 1 - в плоскости рR). Если в этой плоскости находится выходной зрачок объектива, то записывается безлинзовая фурье-голограмма зрачка. Фурье-преобразование голограммы приводит к формированию изображения выходного зрачка объектива.

Рис. 1. Схема записи голограммы сфокусированного изображения: 1 – освещающий пучок от источника S0;

-

2 – объект; 3 – объектный пучок; 4 – объектив;

-

5 – апертурная диафрагма объектива (выходной зрачок); 6 – опорное зеркало; 7 – опорный пучок от источника SR;

8 - матричный фотодетектор; P max - максимальный угол схождения лучей объектного поля, 0 - угол схождения центральных лучей объектного и опорного полей, 0 max — максимальный угол схождения лучей объектного и опорного полей

Возможность использования различной степени увеличения или уменьшения изображения объекта при записи голограммы сфокусированного изображения позволяет исследовать объекты различных размеров – от микро- до макрообъектов, в том числе с рассеивающей поверхностью. В голографической интерферометрии эта возможность предопределяет, в свою очередь, возможность вариации пространственного разрешения поля микродеформаций поверхности объекта путём изменения увеличения изображения поверхности исследуемого объекта.

При записи цифровой голограммы сфокусированного изображения процедура восстановления комплексной амплитуды поля изображения объекта включает использование трёх последовательных численных процедур: фурье-преобразование численной голограммы для получения пространственного спектра голограммы, пространственную фильтрацию спектра голограммы с выделением спектра комплексной амплитуды объектного поля, обратное фурье-преобразование для получения комплексной амплитуды поля изображения поверхности объекта [8, 12]. Как правило, применяется пространственное фурье-преобразование с использованием алгоритма быстрого фурье-преобразования, что позволяет значительно повысить скорость реконструкции комплексной амплитуды объектного поля [13, 14].

Распределение интенсивности света в плоскости записи голограммы определяется соотношением [3, 4]:

I ( Р 0 ) =

* 2 * 2 * * *

= UR ( р 0 ) + U S ( Р о ) + U S ( Р о ) UR ( Р о ) +

+^ ( Р о ) U r ( Р 0 ) = I r ( Р о ) + I s ( Р о ) +

+2- IL (Р‘ Vs (Р‘) cos (Аф (Р‘)), R 0 S 0 RS 0 , где ur(Ро) и Us(Ро), IR(Ро) и Is(Ро) - комплексные амплитуды и интенсивности соответственно опорного и объектного полей, АфRS(Ро) - разность фаз опорного и объектного полей. Пространственное распределение интенсивности в интерференционной картине I (Р0) называют голограммной структурой. При использовании наклонного опорного пучка высокие пространственные частоты голограммной структуры определяются третьим слагаемым в правой части (1). Высокие пространственные частоты осцилляций интенсивности можно определить как пространственную скорость изменения разности фаз Аф RS (Р 0) : |/| = |grad(^ RS (Р ОШ2^ .

Комплексная амплитуда пространственного спектра UH ( f ) цифровой голограммы сфокусированного изображения (комплексный пространственный спектр голограммы) вычисляется посредством дискретного фурье-преобразования числовой матрицы-голограммы I ( Р 0 ):

U h ( f ) ~F { I ( Р 0 ) H ( Р 0 ) } = = F { I ( Р 0 ) } ® F { H ( Р 0 ) } = = (F { U r Г} + F {l U s Г} +

+f{UsUR } + F{uS Ur }) ® F{ H}, где F{...} - символ фурье-преобразования, H(Р0) -апертурная функция голограммы, которая определяет размеры физического элемента разрешения (спекла) в спектре голограммы; ® - символ операции свёртки.

В (2) предполагается использование в качестве восстанавливающего поля нормально падающей плоской волны (с нулевой пространственной частотой, f = 0). В этом случае в спектре голограммы (2) присутствуют четыре компоненты: изображение точечного опорного источника в центре и дифракционное гало вокруг него (соответственно первое и второе слагаемые в (2)), а также расположенные симметрично относительно гало комплексно сопряжённые спектральные компоненты объектного поля (третье и четвёртое слагаемые в (2)). Спектральные компоненты объектного поля смещены в область высоких положительных и отрицательных частот. Центральные пространственные частоты этих компонент определяются центральной пространственной частотой опорной волны – длиной волны λ и углом θ падения центрального луча опорной волны на матрицу, на этапе записи голограммы при нормальном падении на матрицу объектного поля (рис. 1):

л = ± sin e .

S х

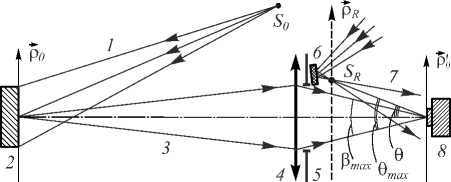

Спектральные компоненты объектного поля соответствуют изображениям объектного поля в плоскости РR, где располагался опорный источник света SR при записи голограммы (рис. 1). Если опорный источник SR (или его изображение в опорном зеркале) на этапе записи располагался в плоскости выходного зрачка объекти- ва, то фактически реализуется запись безлинзовой фурье-голограммы зрачка объектива. В пространственном спектре голограммы в этом случае наблюдаются два изображения зрачка, симметрично расположенных относительно центра спектрального окна – нулевой пространственной частоты. На рис. 2 представлены изображения пространственного спектра голограммы сфокусированного изображения, полученные при использовании объектива со зрачком круглой формы. Показаны случаи, когда изображения зрачков находятся в пределах спектрального окна (рис. 2а) и когда они частично выходят за пределы этого окна (рис. 2б).

а)

б)

Рис. 2. Изображение спектра цифровой голограммы сфокусированного изображения: изображения зрачка объектива находятся в пределах спектрального окна (а); часть изображений зрачка выходит за пределы окна (б)

Максимальная пространственная частота голо- граммной структуры fSmax определяется максималь- ным углом 9max схождения луча объектного поля от края зрачка объектива и центрального луча опорной волны (рис. 1):

, = ± sn 9^ (4)

JSmax ^

Спектральные компоненты объектного поля (изображения зрачка объектива) не выходят за пределы спектрального окна, если максимальная частота голограммной структуры не превышает половины частоты дискретизации fD – частоты расположения пикселей матричного фотодетектора:

fSmax

■ 2 fD ■

Выражение (5) совпадает с критерием Найквиста [1, 2, 15] для цифровой записи сигнала.

Угол схождения лучей объектного и опорного полей определяет одно из условий записи цифровой голограммы, содержащей полный спектр пространственных частот объектного поля. На практике часто возникает проблема реализации такой конфигурации оптической схемы записи голограммы, когда технически трудно завести в апертуру светочувствительной матрицы цифровой камеры опорный пучок под необходимо малым углом θ к объектному пучку, так чтобы спектральные компоненты объектного поля полностью находились в пределах спектрального окна.

Цифровая голограмма образуется путём выборки значений непрерывного распределения интенсивности оптического поля, падающего на матрицу цифровой камеры. Шаг выборки по ортогональным направлениям определяется расстоянием между центрами соседних пикселей матрицы: A xD = x/ + 1 - x , , A yD = y j + 1 - y j . Таким образом, цифровая голограмма имеет прямоугольно-периодический двумерный спектр с периодами, определяемыми интервалами дискретизации Δ x D и Δ y D [16]. При достаточно больших углах падения опорного пучка на матрицу при записи голограммы спектральные компоненты объектного поля могут не помещаться в одном периоде двумерного спектра цифровой голограммы. Это выражается в уходе части изображения спектра объектного поля за границу окна спектральной области и выходе этой части спектра с противоположной стороны окна с возможным наложением на спектр пространственных частот сопряжённого объектного поля или неналожением, как показано на рис. 2, при достаточно ограниченных интервалах пространственных частот объектного поля.

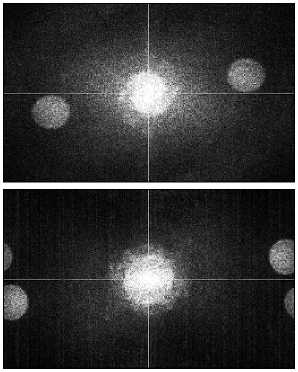

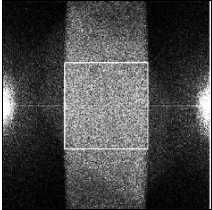

Рис. 3. Спектр голограммы сфокусированного изображения, записанной с прямоугольным выходным зрачком объектива, и окно пространственно-частотной фильтрации

Полная апертура объектива

Выходной зрачок

Рис. 4. Вид из центра матричного фотодетектора выходного зрачка объектива и опорного источника SR

На рис. 3 представлено изображение двумерного спектра цифровой голограммы сфокусированного изображения, когда «вертикальные» и «горизонтальные» пространственные частоты спектральных компонент объектного поля выходят за пределы спектрального окна и имеет место наложение этих компонент спектра. Изображения компонент объектного поля имеют форму, близкую к прямоугольной. Это связано с тем, что при записи голограммы использо- валась щелевая диафрагма объектива – выходной зрачок имел прямоугольную форму (рис. 4).

Для восстановления с голограммы сфокусированного изображения комплексной амплитуды поля изображения объекта необходимо произвести процедуру полосовой фильтрации пространственного спектра голограммы (2) с целью выделения частотных компонент объектного поля F{ US UR * } . Обратное фурье-преобразование отфильтрованной спектральной области позволяет в численном виде восстановить (с определёнными искажениями) комплексную амплитуду U S ( р 0 ) поля изображения объекта:

U S ( р 0 ) = F - 1 { B ■ f { usU R } } =

= F -1 { B } ® ( USU* R ) , (6) где B – апертурная функция окна фильтрации.

Произведение комплексных амплитуд U S U R в (6) определяет амплитудно-фазовую модуляцию объектного поля опорной волной – на восстанавливаемую комплексную амплитуду объектного поля U S ( р 0 ) переносятся амплитудные и фазовые пространственные вариации опорной волны в плоскости записи голограммы. Фурье-образ окна фильтрации F - 1 { B } = b ( р 0 ) определяет импульсный отклик системы и задаёт физический элемент разрешения в восстанавливаемом изображении, процедуру свёртки с которым необходимо рассматривать как уширение каждой точки изображения до размеров этого элемента. При записи изображения рассеивающей поверхности объекта конечное разрешение оптической системы приводит к формированию спекл-структуры [17] в распределении интенсивности восстановленного изображения объекта ^( р 0 ) = | U J ( p 0 )|2.

При определении размеров и формы окна частотной фильтрации спектра голограммы следует учитывать два требования. Необходимо стремиться к максимальному охвату спектра объектного поля, что позволит наиболее точно реконструировать комплексную амплитуду поля изображения объекта. Форма окна фильтрации спектра определяет форму спеклов в восстановленном изображении [17], которая влияет на контраст интерференционных полос, формируемых в методе голографической интерферометрии.

Взаимное наложение спектральных компонент объектного поля, обусловленное нарушением условия (5), приводит к дополнительным искажениям в восстанавливаемом поле комплексной амплитуды объектного поля и снижению контраста полос голографической интерферограммы.

Пространственная фильтрация спектра голограмм в голографической интерферометрии

Восстановление комплексной амплитуды объектного поля US (р0) предопределяет возможность реализации в численной форме метода голографической интерферометрии [1, 2, 18]. Как и в аналоговой голо- графии, в этом методе в качестве измерительного сигнала можно использовать интерференционную картину – голографическую интерферограмму. Для этого выполняется процедура сложения записанных и затем восстановленных комплексных амплитуд объектных полей US 1(р0) и US2(р0), соответствующих различным состояниям поверхности исследуемого объекта, и формирование в численном виде картины интерференции полей в виде распределения интенсивности суммарного изображения (рис. 5):

IR (Р‘) = U"i (Р‘) + exp (iАф о) UR2 (Р‘ )|2 = S 0 S 1 0 D S20

^< ~' ^'\^<

= IS'1 (р0 ) + IS2 (р0 ) + 2VIS' 1 (р0 )IS2 (р0 ) Х

X cos (АфS (р0 ) + АфD), где АфS (р0) - пространственный фазовый сдвиг, возникающий в результате микроперемещения объекта между записями цифровых голограмм, ΔϕD – разность фаз, которую можно дополнительно вводить численным способом в рамках процедуры формирования интерференционного изображения.

Анализ интерференционного изображения IR ( р 0 ) позволяет определить пространственный фазовый сдвиг Аф S ( р 0 ) и, следовательно, поле микроперемещений поверхности объекта, используя классические методики интерпретации и обработки интерферограмм [2, 18]. В цифровой голографии возможно и непосредственное вычисление разности фаз Аф S ( р 0 ) с использованием восстановленных в численном виде ^f S~t!

комплексных амплитуд полей US 1 ( р 0) и US 2 ( р 0).

Аф$ ( р' ) = Arg ( U " ( р‘ ) ) - Arg ( U s"2 ( р‘ ) ) . (8)

S 0 S 1 0 S 2 0

Разность фаз Аф S ( р 0 ) напрямую вычисляется в интервале [0,2 п ] с периодом 2 п и формируется фазовая интерферограмма – фазовая карта поля микроперемещений поверхности объекта в виде системы полос с равной разностью фаз в градациях серого в интервале [0,2 п ] [1, 2, 5-7]. В фазовой интерферограмме, согласно процедуре (8), отсутствует обычное изображение исследуемого объекта

I S ( р 0 ) = 1 U S ’ ( р 0 ) |2, что в определённой мере затрудняет контроль деформаций объектов со сложной конфигурацией, когда необходимо определять деформации объекта в определённых конструктивных областях контролируемого объекта. В этих случаях целесообразнее использовать интерферограмму по интенсивности (7) и решать обратную задачу интерферометрии классическими методами обработки интерферограмм. В фазовой интерферограмме также проявляется спекл-модуляция вследствие неизбежной декорреляции спекл-полей при исследовании деформаций объектов с рассеивающей поверхностью.

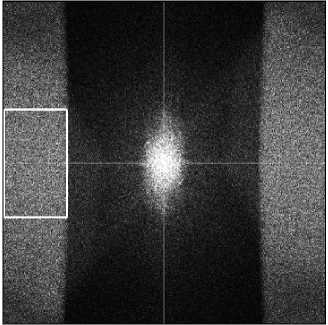

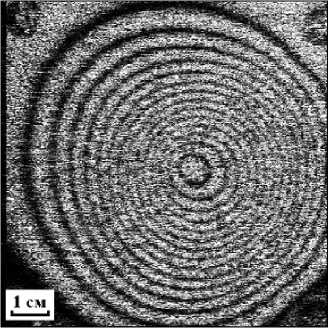

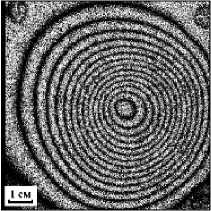

Точность определения разности фаз АфS (р0) по интерференционной картине существенно зависит от контраста полос. На рис. 5 представлена голографи- ческая интерферограмма деформационного прогиба упругой мембраны под действием центральной сосредоточенной силы.

Рис. 5. Интерферограмма упругого прогиба мембраны, жёстко закреплённой по контуру, под действием центральной сосредоточенной силы

Пространственный спектр голограмм, с использованием которых получена интерферограмма, и окно пространственной фильтрации приведены на рис. 3. Интерференционные полосы с относительно малым периодом в центральной области изображения имеют сравнительно низкий контраст. Это связано с полосовой фильтрацией частотных компонент объектного поля по неполному спектру объектного поля. Попытка включить в область фильтрации максимальную площадь спектра, что должно повысить качество изображения за счёт расширения частотного ансамбля, приводит к противоположному результату из-за попадания в область фильтрации пространственных частот от других компонент спектра голограммы. При этом размер и форма спеклов изображения, определяемых апертурной функцией B , перестают быть симметричными. Контраст полос, ориентированных вдоль спеклов, выше, чем полос, ориентированных ортогонально им. Этот эффект отчётливо виден (рис. 6) на увеличенных фрагментах интерферограммы на рис. 5. Наиболее заметно данный эффект проявляется, когда период полос приближается к размеру спекла.

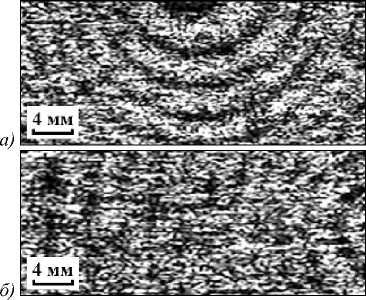

Рис. 6. Увеличенные фрагменты интерферограммы (рис. 5) с полосами разной ориентации по отношению к вытянутым в горизонтальном направлении спеклам: спеклы вытянуты вдоль полос (а); спеклы вытянуты поперёк полос – низкий контраст полос (б)

Для повышения контраста полос и в целом качества интерференционных изображений необходимо стремиться к фильтрации как можно большего числа частотных компонент спектра при симметричной форме окна фильтрации. При этом также необходимо устранить взаимное наложение спектральных компонент объектного поля, обусловленное нарушением частотного условия (5) на этапе записи голограмм.

В первую очередь этого можно добиться путём смещения спектральных компонент объектного поля в центр спектра голограммы, что может быть реализовано при использовании линейной фазовой модуляции голограммы в численной процедуре реконструкции комплексной амплитуды поля изображения объекта с голограммы. При этом возникает возможность фильтрации спектра квадратным окном достаточно большого размера для выделения всех частотных компонент спектра объектного поля.

Линейная фазовая модуляция голограммы

Фазовая модуляция реализуется путём умножения численной голограммы I ( р 0 ) на экспоненциальную функцию exp ( i ф ( р 0 )). Линейная фазовая модуляция эквивалентна использованию в качестве виртуальной восстанавливающей волны плоской наклонно-падающей на голограмму волны с комплексной амплитудой U R = exp( ± i 2 п f R x 0 ) и пространственной частотой f R . В этом случае выражение (2) для комплексной амплитуды пространственного спектра голограммы можно записать в виде:

U h ( f x f ) = F { I ( р 0) exp ( ± i2 n f R x 0) H ( p 0) } =

= F { I ( p 0) exp ( ± i 2 n f R x 0) } ® F { H ( p 0 ) } =

= ((F { Ur Г} + F { Us Г} + F\№ } + F { U$UR})® ®5( fx + fR)> F{ H (p 0)}, где свёртка с 5-функцией определяет смещение спектра голограммы на величину частоты fR . Если эта частота совпадает с центральной частотой опорной волны на этапе записи голограмм fR = fR, то спектральная компонента объектного поля сместится в центр спектрального окна (рис. 7а).

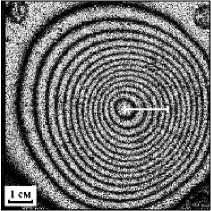

Такой спектр позволяет провести фильтрацию большой части объектных частотных компонент при использовании квадратного окна фильтрации (рис. 7 а ), что в совокупности даёт симметричный элемент разрешения в восстанавливаемом изображении объекта и обеспечивает заметное повышение контраста интерференционных полос в формируемых голографических интерферограммах (рис. 7 б ).

При этом фаза восстановленного поля комплексных амплитуд не будет содержать линейной зависимости 2 πfRx 0 , обусловленной наклонным падением опорной волны на стадии записи голограмм.

Недостатком изложенного подхода является необходимость расчёта дополнительного сомножителя

U R = exp( ± i2 n f R p 0 ) в (9), который в общем случае представляет собой матрицу комплексных чисел.

Рис. 7. Результат использования линейной фазовой модуляции голограммы: смещённый пространственный спектр голограммы и окно фильтрации (а);

интерферограмма упругого прогиба мембраны с повышенным контрастом полос (б)

Процедуры перемножения матриц комплексных чисел и расчёта фурье-преобразования от них являются ресурсоёмкими и неэффективными с точки зрения экономии вычислительного времени. Эта проблема усугубляется при обработке большого количества пар голограмм, соответствующих разным стадиям деформации исследуемого объекта при проведении многоэкспозиционного интерференционного анализа процесса деформации поверхности объекта.

Альтернативой может служить метод интерполяционной обработки исходной голограммы, который, как показано ниже, позволяет реконструировать спектр голограммы, включающий в себя расширенный диапазон пространственных частот.

Интерполяционная постобработка голограмм

При численной обработке цифровых голограмм необходимо принимать во внимание, что они формируются путём дискретизации на отдельных элементах (пикселах) светочувствительной матрицы непрерывного оптического поля, попадающего на матрицу в процессе записи голограммы.

Математически процесс идеальной дискретизации сводится к поточечному умножению интенсивности непрерывного оптического поля I ( р 0 ) = I ( x 0 , у 0 ) в плоскости матрицы камеры на числовой массив 5 -функций с единичным коэффициентом [19, 20]:

I H ( x 0 i , у 0 У ) = I ( x 0 , у 0) 5 ( x 0 - x ‘ , -) 5 ( у 0 - у 0 У ) , (10) где I H ( x 0 i , у 0 j ) - цифровая голограмма как дискретный массив значений интенсивности оптического поля, взятых в точках дискретизации x ‘ i , у 0 j .

Однако пиксель светочувствительной матрицы имеет конечные размеры и по площади пикселя происходит интегрирование интенсивности интерференционного поля, падающего на матрицу. Дискретизирующая функция (на примере одномерного случая) может быть представлена в виде последовательности прямоугольных импульсов, период следования которых определяется расстоянием между центрами соседних пикселей в матрице, а скважность можно оп- ределить как величину, обратную филл-фактору светочувствительной матрицы [15].

В таком случае можно утверждать, что цифровая голограмма IH ( x 0 i , у 0 j ) является результатом амплитудно-импульсной модуляции дискретизирующей функции непрерывным распределением оптического поля I ( x 0, y 0) .

Расстояния между центрами соседних пикселей матрицы Δ xD и Δ yD определяют частоты дискретизации исходного непрерывного потока данных:

f =-1— f = — fDx , fDy

A x d A V d

.

В соответствии с теоремой Котельникова [21, 22] частота дискретизации непрерывного поля ограничивает протяжённость спектра цифровой голограммы, определяя интервал пространственных частот, которые представлены в границах спектра голограммы:

- - f ^ < f x < - f D , - - f Dy < f y < 2 f Dy .

Таким образом, повышение частот дискретизации позволит добиться расширения спектрального окна представления спектра цифровой голограммы и сдвига его границ в области высоких частот.

Прямой путь повышения частот дискретизации – аппаратный. На этапе записи голограммы необходимо использовать такую камеру, у которой матрица содержит большее количество пикселей при тех же геометрических размерах самой матрицы.

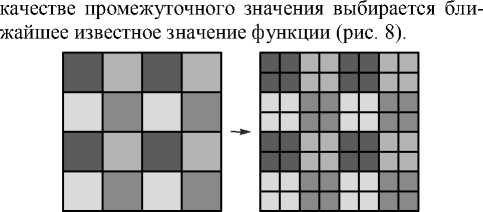

Однако практически аналогичный результат можно получить, применив к файлу цифровой голограммы процедуру интерполяции. В простейшем случае в качестве базовых точек определяются все точки исходной цифровой голограммы (x0i, у0j) и принимаются шаги интерполяции Ax' = x'+1 - x'= 0, 5AxD и Ау' = уj+1 - у ‘ = 0, 5AyD . Значения интенсивности оп- тического поля в средних точках можно рассчитывать методом ступенчатой интерполяции (методом ближайшего соседа) [23, 24], в соответствии с которым в

Рис. 8. Интерполяция методом ближайшего соседа (ступенчатая интерполяция)

Таким образом, можно получить двукратное увеличение количества точек выборки (цифровой голограммы) по каждому измерению. Это означает двукратное увеличение частоты выборки:

f Dx = 2 f Dx , f Dy = 2 f Dy . (13)

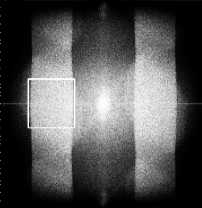

На рис. 9а представлен пространственный спектр интерполированной цифровой голограммы (в изменённом в 2 раза масштабе по сравнению с рис. 3 и 7а). Наблюдается двукратное расширение спектрального окна по пространственным частотам (в сравнении с рис. 3 и 7а), и частотные компоненты объектного поля оказываются полностью включёнными в пределы спектрального окна.

а)

Рис. 9. Результат применения алгоритма обработки: расширенный пространственный спектр голограммы и окно пространственной фильтрации (а); интерферограмма упругого прогиба мембраны, полученная в результате интерполяционной постобработки (б)

Пространственно-частотная фильтрация по компонентам объектного поля и обратное фурье-преобразование отфильтрованной области позволяют восстановить интерферограмму нагруженного объекта (рис. 9 б ). Как и в случае линейной фазовой модуляции голограммы, наблюдается существенное увеличение контраста полос интерферограммы.

Таким образом, интерполяция исходных голограмм позволила расширить спектральное окно и произвести формирование интерферограммы деформации объекта по большему количеству спектральных компонент объектного поля. Сравнение интерферограмм на рис. 5 и рис. 9 б , а также графиков распределения интенсивности поперёк полос на рис. 10 наглядно демонстрирует эффективность рассматриваемого метода постобработки цифровых голограмм.

Заключение

Низкая разрешающая способность матричных фотодетекторов по сравнению с регистрирующими средами аналоговой голографии накладывает существенные ограничения на схемные решения, используемые в цифровой голографической интерферометрии. Эти ограничения в основном определяют необходимость использования достаточно малого угла падения опорной волны, что не всегда на практике достигается по тем или иным техническим причинам. Превышение пространственной частотой опорной волны и, соответственно, пространственной частотой голограммной структуры частоты Найквиста не приводит, как показано в [15, 25 –27], к невозможности записи цифровой голограммы и восстановления с неё комплексной амплитуды объектного поля. Однако такое превышение предопределяет возможное наложение разных дифракционных порядков комплексной амплитуды объектного поля, формируемых голограммой, за счёт периодичности пространственного расположения пиксельной структуры матричного фотодетектора. Наложение дифракционных порядков в пространственном спектре цифровых голограмм сфокусированного изображения приводит к снижению контраста интерференционных полос, формируемых в методе голографической интерферометрии.

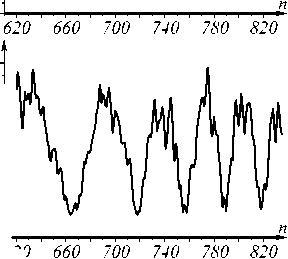

IM

0,6 A

0,4-

0,2- а) /(»)

0 б) 620

Рис. 10. Сравнение пространственных вариаций интенсивности интерференционной картины поперёк полос для интерферограмм, представленных на рис. 5 (а) и рис. 9б (б) (вдоль белого маркера на интерферограмме; n – отсчёт пикселя изображения по горизонтали)

Линейная модуляция цифровой голограммы обеспечивает смещение пространственного спектра голограммы и, как следствие, исключает возможное наложение спектральных компонент объектного поля, возникающее при превышении максимальной частотой голограммной структуры частоты Найквиста. При этом обеспечивается возможность пространственной фильтрации объектного поля более широким окном фильтрации, уменьшение размеров спеклов в восстанавливаемом изображении рассеивающей поверхности объекта и, как следствие, повышение контраста интерференционных полос формируемых голографических интерферограмм.

Практически аналогичное повышение контраста полос интерферограмм можно получить путём интерполяционной постобработки цифровых голограмм. Искусственное увеличение частоты выборки цифровой голограммы посредством ступенчатой интерполяции исходной голограммы приводит к «расширению» окна пространственного спектра голограммы в области высоких частот. Это даёт возможность выделить полный диапазон спектральных компонент, соответствующих объектному полю, записанному на голограмму, что в результате позволяет добиться существенного повышения качества интерференционного изображения, восстанавливаемого с голограмм деформируемого объекта.

Алгоритмы интерполяции, в том числе ступенчатой, встроены в большое количество коммерческих и свободно распространяемых программных продуктов для обработки растровых изображений. Это обеспечивает их широкую доступность и применение в технических целях. При этом интерполяционная обработка голограмм осуществляется над изображениями, описываемыми в памяти компьютера матрицами действительных чисел, что даёт существенный вычислительный выигрыш в сравнении с восстановлением изображения при использовании наклонного опорного пучка.

Работа выполнена при частичной поддержке гранта 703.2014.2 программы «Ведущие научные школы РФ».