Постостроводужный интрузивный магматизм западно-магнитогорской зоны Южного Урала

Автор: Рахимов И.Р.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Петрология, вулканология

Статья в выпуске: 1 т.18, 2019 года.

Бесплатный доступ

Показано, что постостроводужный интрузивный магматизм Западно-Магнитогорской зоны охватил интервал времени от позднего девона до позднего карбона. На основе новых геолого-минерально-геохимических данных и эволюционно-генетических реконструкций предложена новая схема систематизации всего многообразия магматитов в виде четырѐх дискретных интрузивных серий: 1) габбро-норит-диоритовой, 2) габбро-диорит-гранитовой, 3) перидотит-габбро-диорит-гранитовой, 4) лампрофир-долеритовой. Каждая серия характеризуется особенностями морфологии тел, а также петрографии, минералогии и геохимии пород.

Южный урал, западно-магнитогорская зона, интрузивный магматизм, минералогия, геохимия

Короткий адрес: https://sciup.org/147245027

IDR: 147245027 | УДК: 551.22:552.31 | DOI: 10.17072/psu.geol.18.1.17

Текст научной статьи Постостроводужный интрузивный магматизм западно-магнитогорской зоны Южного Урала

Фундаментальные проблемы постсубдук-ционного магматизма, предваряющего континентальную стадию развития земной коры, в последнее время стали особенно актуальными. Наряду с уже привычной моделью отрыва субдуцированного слэба и последующей коллизией островной дуги с окраиной континента (Пучков, 2010), сейчас активно развивается модель трансформного скольжения плит, происходящего после отрыва слэба и вызывающего подъём астеносферного диапира в область образовавшегося «окна» (Khanchuk et al., 2016). Такая геодинамиче-ская ситуация характеризуется специфичным типом магматизма, несущим смешанные геохимические признаки островодужной и внутриплитной обстановок. В геологической истории Южного Урала ярким примером постостроводужной стадии развития земной коры является эволюция Магнитогорского террейна в позднедевонско-каменноугольное время.

Западно-Магнитогорская зона (ЗМЗ) является частью Магнитогорского террейна, надвинутой на Уралтаускую структуру по Главному Уральскому надвигу (Казанцев и др., 1992; Знаменский, 2009). Восточной границей ЗМЗ служит региональный Кизиль-ский разлом, имеющий западное падение (Знаменский, 2015). На всём протяжении ЗМЗ (более 200 км) прослеживаются многочисленные маломощные интрузивные тела (рис. 1), рвущие девон-раннекаменноуголь-ные вулканогенно-осадочные отложения и имеющие в основном раннекаменноугольный возраст. Эти интрузивные образования ранее были систематизированы Д.Н. Салиховым с разделением их на четыре основных типа: 1) конформные тела габброидов тур-нейского возраста (файзуллинский, басаевский, верхнеуральский, утлыкташский комплексы); 2) дайки риолит-порфиров и доле-рит-порфиров визейского возраста (кизиль-ский комплекс); 3) дифференцированные по составу дискордантные тела визейско-серпуховского возраста (худолазовский комплекс); 4) дайки лампрофиров и роговообманковых долеритов позднекаменноугольного или раннепермского возраста (баишев-ский, гадельшинский, дайковый комплексы) (Салихов, Бердников, 1985; Салихов, Беликова, 2011; Салихов и др., 2011).

Первая группа тел объединялась по такому общему структурно-геологическому при-

знаку, как приуроченность интрузивов к бортам синклинальных структур. По взаимоотношениям интрузий между собой был установлен более молодой возраст даек лампрофиров и долеритов относительно как первой группы тел, так и худолазовского комплекса. Неясными оставались геологическая позиция и критерии объединения разных по составу пород в единый кизильский комплекс. Проведённые автором данной статьи комплексные исследования позволили уточнить геологическую позицию, петрографию, минералогию, геохимию, а также возраст обозначенных интрузивных тел. В результате разработана новая схема расчленения позднедевонско-карбонового интрузивного магматизма ЗМЗ, представляемая в настоящей статье.

Рис. 1. Геологическая схема расположения позд-недевонско-карбоновых интрузий ЗападноМагнитогорской зоны Южного Урала (Рахимов, 2017): 1 – вулканогенно-осадочные комплексы островодужного генезиса (S–D), 2 – вулканогенно-осадочные комплексы постостроводужного генезиса (C), 3 – интрузивы габбро-норит-диоритовой серии (D 3 fm), 4 – интрузивы габбро-диорит-гранитовой серии (C 1 t–v), 5 – интрузивы перидотит-габбро-диорит-гранитовой серии (C 1 s), 6 – дайки лампрофир-долеритовой серии (C 1 b) (вне масштаба). Римскими цифрами обозначены: I – Имангуловская синклиналь, II – Бай-рамгуловский разлом, III – Верхнеуральская синклиналь, IV – Худолазовская синклиналь, V – За-падно-Сибайский разлом, VI – Уртазымская синклиналь

Методы исследований

Полевое геологическое изучение интрузивов со сбором представительной коллекции образцов было предпринято автором в 2012–2016 гг. Петрографическое описание шлифов выполнялось на оптическом микроскопе Axioskop 40 A Pol (Carl Zeiss). Химический состав пород определялся рентгенофлуоресцентным методом на приборе VRA-30 (Carl Zeiss) в ИГ УНЦ РАН, г. Уфа. Мик-роэлементный состав пород получен методом ICP-MS на спектрометре ELAN 9000 с приставкой LSX-500 (Perkin Elmer) в ИГГ УрО РАН, г. Екатеринбург. Составы породообразующих и рудных минералов определялись в ИГМ СО РАН на сканирующем электронном микроскопе LEO 1430VP (Carl Zeiss) и на электронно-зондовом микроанализаторе JXA-8100 (JEOL), г. Новосибирск.

Изученные интрузивные образования систематизированы на основе традиционных геологических критериев: структурная позиция и морфология интрузивов, петрографические и эволюционно-генетические закономерности породных ассоциаций, а также их минеральный и химический состав. По этим признакам всё многообразие магматитов было расчленено на 4 последовательные интрузивные серии: 1) габбро-норит-диоритовая (D 3 fm), 2) габбро-диорит-гранитовая (C1t– v), 3) перидотит-габбро-диорит-гранитовая

(328–324 млн лет/ U-Pb), 4) лампрофир-долеритовая (321 млн лет/Sm-Nd). Длительность магматизма составляет 40–45 млн лет. Каждая серия – это единая гомодромная ассоциация интрузивов отдельного тектоно-магматического цикла эволюции ЗМЗ, обладающих геологической, петрологической и геохимической общностью. Они во многом соответствуют понятию «петрографические серии», трактуемому Петрографическим кодексом (Петрографический…, 2009). В таблице дано сопоставление авторской схемы со схемой Д.Н. Салихова и примером систематизации магматизма ЗМЗ на государственных геологических картах.

Геологическое строение, петрография и минералогия

Габбро-норит-диоритовая серия объединяет два комплекса: файзуллинский и

Схемы расчленения позднепалеозойского (постостроводужного) интрузивного магматизма ЗападноМагнитогорской зоны

|

Госгеолкарта-200 листа N-40-XXVIII (Жданов и др., 2003ф) |

По материалам Д.Н. Салихова |

Схема И.Р. Рахимова |

|||

|

Комплекс (возраст) |

Комплекс (возраст) |

Комплекс |

Возраст (млн лет/метод) |

Форма залегания и состав |

Интрузивные серии |

|

Худолазовский (C 1 ) |

Дайковый гадельшинский баишевский (C 3 –P) |

Улугуртауский |

C 2 b (321/Sm-Nd) |

Дайки лампрофир-долеритов |

Лампрофир-долеритовая |

|

Худолазовский (C 1 v–s) |

Япрактинский |

C 1 s |

Малые интрузии плагиогранитов |

Перидотит-габбро-диорит-гранитовая |

|

|

Худолазовский |

C 1 v–s (328– 324/U-Pb) |

Штоки, хонолиты шрисгеймит-габбро-диоритов |

|||

|

Кизильский (C 1 v 2 ) |

Кизильский |

C 1 t–v |

Дайки и малые интрузии плагиограни-тов |

Габбро-диорит-гранитовая |

|

|

Петропавловский (С 1 ) |

Утлыкташский верхнеуральский басаевский файзуллинский (C 1 t 1 –v 1 ) |

Утлыкташский басаевский |

C 1 t |

Силлы, дайки габбро-диоритов |

|

|

Наурузовский файзуллинский |

D 3 fm |

Силлы, лакколиты габбро-норит-диоритов |

Габбро-норит-диоритовая |

||

наурузовский . Первый развит в пределах Та-налыкской антиклинальной структуры, а второй – на западном крыле Верхнеуральской синклинали (рис. 1). Интрузивные тела морфологически представлены силлами, лакколитами, гарполитами. Размеры самых крупных массивов составляют 3.5×4.2 км при мощности более 200 м (Бахтигареевский лакколит), 0.8×5 км при мощности более 150 м (Наурузовский лакколито-силл). Геологическое положение тел характеризуется приуроченностью к зонам надвигов (разломы Западно-Сибайский, Байрамгуловский и др.) позднедевонского возраста. Возраст габбро-норит-диоритовой серии устанавливается по соотношениям с вмещающими породами как фаменский (D 3 f). Интрузивы файзуллинского и наурузовского комплексов прорывают кремнистые отложения бугулыгырской толщи (D 2 ef), а также туфогенные и терригенные образования улутауской (D 2–3 zv–f), му-касовской (D 3 f) и бугодакской (D 3 f–fm) свит, но не встречены в более молодых толщах зилаирской свиты (D 3 fm–C 1 t 1 ). Одна из даек охарактеризованного ниже басаевского комплекса (габбро-диорит-гранитовая серия) рассекает Наурузовский массив.

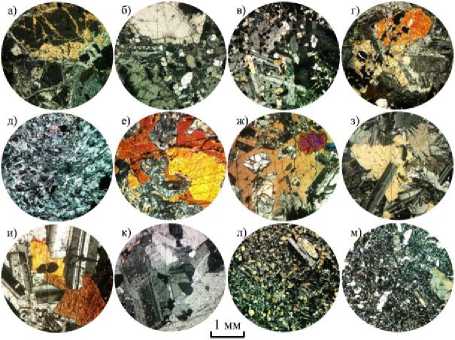

Минеральный состав пород отвечает дифференцированному ряду от габбро-норитов (рис. 2, а, б) до диоритов. Дифференциация проявляется в пределах единых массивов и имеет антидромную направленность: верхние части лакколитов выполнены габбро-норитами, сменяющимися к подошве габбро-диоритами и диоритами (Бахтигаре-евский, Наурузовский массивы). Ортопироксен является одним из главных минералов габбро-норитов (20–50 %) и по составу соответствует энстатиту (Wo 4.4 En 57.1 Fs 38.5 – Wo 4 En 69 Fs 27 ). Плагиоклаз – ведущий минерал всех типов пород (30–80%) и варьирует по составу от битовнита до андезина (An 78– 42 ). Клинопироксен по составу соответствует авгиту (Wo 40–43.8 En 40–44.86 Fs 11.36–20 ), его максимальное содержание (20%) установлено в габбр-диоритах. Самым распространённым рудным минералом пород является титано-магнетит (до 10 об. %).

Габбро-диорит-гранитовая серия включает три комплекса: басаевский, утлыкташ-ский и кизильский. Серия образует сплошной пояс интрузивов протяжённостью более 150 км, прорывающих различные по составу и возрасту отложения девона (улутауская, бугодакская, мукасовская, зилаирская свиты, ярлыкаповская толща (D2ef)). По геологическим критериям серия датируется турнейско-визейским временем (C1t–v).

Рис. 2. Шлифы пород разных интрузивных комплексов ЗМЗ (николи х): а) габбро-норит фай-зуллинского комплекса, б) габбро-норит науру-зовского комплекса, в) долерит басаевского комплекса, г) габбро утлыкташского комплекса, д) плагиогранит кизильского комплекса, е) шрис-геймит худолазовского комплекса, ж) оливин-амфиболовое габбро худолазовского комплекса, з) габбро-диорит худолазовского комплекса, и) диорит худолазовского комплекса, к) плагиогра-нит япрактинского комплекса, л) амфиболовый долерит-порфир улугуртауского комплекса, м) одинит улугуртауского комплекса

Басаевский комплекс представлен двумя морфологическими типами интрузивов: силлами и дайками. Они в основном имеют субмеридиональное простирание. Крупнейшими интрузивами являются силл «Маха» (размеры около 0.3×10 км с мощностью около 100 м) и дайка «Давлетовская» (длина около 10 км при мощности около 50 м). Тела сложены мелкозернистыми долеритами (рис. 2, в) и диоритами. Первые состоят из плагиоклаза (50–75 %, An 62–49 ), амфибола (10–30 %, магнезиальная роговая обманка и чермакит), моноклинного пироксена (до 15 %, Wo 47.58–41.37 En 42.04–46.23 Fs 8.29–17.1 ), лейкоксени-зированного титаномагнетита (до 8%), пирита (до 7 %) и имеют диабазовую структуру. Вторые также выполнены резко зональным плагиоклазом (65–80 %, An 37.2–14.6–4.3 ), амфиболом (10–30 %, чермакит), клинопироксеном (2–8 %, Wo 46.7 En 44.3 Fs 9 ), Ti-Mgt (2–5 %) и ильменитом (1–4 %), но имеют диоритовую структуру.

Утлыкташский комплекс образует субпластовые тела, локализованные на участке северного выклинивания ЗМЗ близ границ Имангуловской синклинали (рис. 1). Крупнейшим из них является расслоенный лополит «Утлыкташский» (10×2,5 км, мощность 200 м), сложенный габбро, габбро-диоритами и диоритами. Породы (рис. 2, г) обладают среднезернистой габбровой и офитовой структурой. Количество плагиоклаза (An 55–30 ) в них варьирует от 55 до 85 %, а клинопироксена (Wo 48 En 42 Fs 10 –Wo 42 En 38 Fs 20 ) – от 5 до 40 %. Третьим по распространённости минералом является ильменит, достигающий в габбро 16 %.

Кизильский комплекс образован различными по мощности (1–60 м) дайками северовосточного простирания, сложенными породами тоналит-трондьемитового типа. Некоторые из них секут интрузивы басаевского комплекса. Породы (рис. 2, д) сложены плагиоклазом (70–90%,An 32–25 ), образующим порфировые вкрапленники и тонкозернистую основную массу, кварцем (5–20%), а также мусковитизированным биотитом (1– 10%), хлоритизированной роговой обманкой (до 4%), лимонитизированным пиритом (до 3 %).

Перидотит-габбро-диорит-гранитовая серия включает два комплекса: худолазовский и япрактинский. Вмещающими породами интрузивов обычно являются отложения мукасовской, зилаирской и берёзовской (C 1 t–v) свит. Худолазовский комплекс датирован U-Pb методом по циркону и бадделеиту 328–324 млн лет (Салихов и др., 2012). Возраст япрактинского комплекса по геологическим данным определяется как серпуховский (C 1 s).

Худолазовский комплекс представлен многочисленными хонолитообразными и штокообразными телами, образующими северо-восточный пояс протяжённостью около 70 км и секущими Худолазовскую синклиналь (мульду) (рис. 1). В истории формирования комплекса выявлены 4 последовательные интрузивные фазы: I – шрисгеймитовая, II – габбровая, III – габбро-диоритовая, IV – диоритовая (Рахимов, 2017).

I фаза образует несколько небольших (50–100 м) однородных штоков шрисгейми-тов в крайней западной части мульды. Поро- ды (рис. 2, е) обладают пойкилитовой структурой и сложены оливином (40–45%, Fo86–82), амфиболом (10–30%, чермакит), моноклинным пироксеном (˂10%, Wo20.76–47.94En44.65– 75.47Fs3.77–7.48), а также рудными (до 10%, пирротин, халькопирит, пентландит, магнетит, хромшпинель) и другими минералами.

II фаза образует относительно крупные (до 3.5 км) дифференцированные хонолиты, сконцентрированные в осевой части Худолазовской структуры. Породы (рис. 2, ж) обладают неравномерной зернистостью с пойки-ло-офитовой структурой и состоят из плагиоклаза (20–80%, An 77–42 ), амфибола (10– 20%, чермакит и Mg-роговая обманка), оливина (0–30%, Fo 85–50 ), клинопироксена (2– 20%, Wo 27.26–48.98 En 40.8–67.8 Fs 5.65–28.84 ), реже биотита (0–6 %) и ромбического пироксена (до 5%, Wo 3.2–3.9 En 61.4–77.8 Fs 16–35 ). Сульфидная вкрапленность в них (пирротин, халькопирит, пентландит, пирит) достигает 7 об. %.

III интрузивная фаза представлена различными хонолитоподобными телами габбро-диоритов, распространённых по всей площади мульды и за её пределами. Структура пород габбро-офитовая (рис. 2 з), в минеральном составе преобладают плагиоклаз (60–80 %, An 72–35 ), амфибол-чермакит (10–35 %) и клинопироксен (5–15 %, Wo 44.55– 47.67 En 37.9–46.6 Fs 7.27–16.39 ). Рудные минералы (3–7%) представлены титаномагнетитом, ильменитом, пиритом.

IV фаза образует мелкие единичные тела диоритов в западной и центральной частях Худолазовской структуры. Породы среднезернистые (рис. 2, и) и крупнозернистые c офитовой структурой и сложены главным образом двумя минералами – плагиоклазом (65–85 %, An 60–34 ) и амфиболом (10–30 %, чермакит). Реже развиты пироксен (до 5 %), пирит (до 10 %).

Япрактинский комплекс выделен пока по единственному массиву размером 100×300 м, прорывающему габбро-диоритовую залежь худолазовского комплекса и сложенному среднезернистыми плагиогранитами с пойкило-гранитовой структурой (рис. 2, к). Главными минералами в них являются плагиоклаз (65–75 %, An 23–0.9 ) и кварц (15–25 %). Встречаются также изменённые биотит и амфибол (до 5 %), а также магнетит с пиритом (до 5 %), апатит (до 2 %).

Лампрофир-долеритовая серия образует субмеридиональный пояс даек протяжённостью более 200 км и соответствует единому улугуртаускому комплексу . Дайки характеризуются однообразным строением при мощности около 0.5 м и выполнены мелкозернистыми порфировидными породами основного состава: амфиболовыми (рис. 2, л) и обыкновенными долеритами, лампрофирами (рис. 2, м) и переходными лампрофир-долеритами. Дайки местами образуют относительно плотные рои (например, у северозападной границы Уртазымской синклинали, внутри Худолазовской синклинали (рис. 1)) и во многих участках пересекают интрузивы всех вышеуказанных комплексов. Ориентировка даек обычно северо-западная (310– 330°) или северо-восточная (10–20°). Главными минералами пород являются плагиоклаз (50–70 %, An 79–12.5 ), моноклинный пироксен (1–45 %, Wo 75–39 En 7.5–50.9 Fs 9.9–17.5 ) и амфибол (0–30 %). Среди рудных минералов распространены ильменит и титаномагнетит. Вмещающими породами являются различные вулканогенно-осадочные образования девона и карбона. Улугуртауский комплекс датирован Sm-Nd методом по амфиболовому долериту возрастом 321±15 млн лет (Рахимов и др., 2014).

Петрогеохимия пород

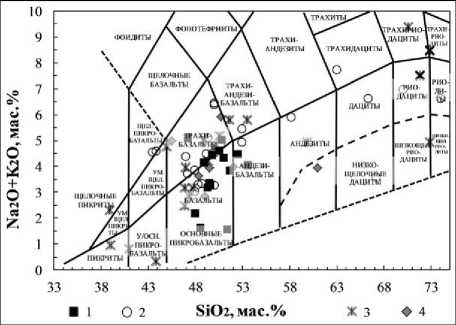

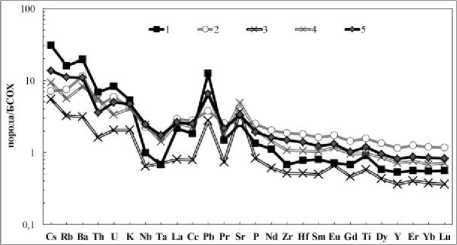

Породы каждой интрузивной серии характеризуются определёнными петрогеохи-мическими особенностями. Так, габбро-норит-диоритовая серия отвечает пониженно-титанистым (TiO 2 0.8–1.2 мас.%) базитам с нормальной щёлочностью (рис. 3) калий-натрового типа (Na 2 O/K 2 O=3). Индекс маг-незиальности Mg# (MgO/(MgO+TFeO+MnO) варьирует в пределах 50–30, индекс глино-зёмистости Al# (Al 2 O s /(TFeO+MgO) обычно низкий (˂1). Габброидам свойственны повышенные концентрации крупноионных литофильных элементов (КИЛЭ) (Cs, Rb, Ba) и пониженные уровни накопления высокозарядных элементов (ВЗЭ) (Nb, Ta, Zr, Hf, Y), в том числе редкоземельных элементов (РЗЭ) с ясным Nb-Ta минимумом на мультиэлемент-ной диаграмме (рис. 4). Им также свойствен чёткий Pb-максимум.

Рис. 3. Номенклатурная TAS-диаграмма (Петрографический кодекс, 2009) для пород ЗМЗ: 1 -габбро-норит-диоритовая серия, 2 - габбро-диорит-гранитовая серия, 3 - перидотит-габбро-диорит-гранитовая серия, 4 - лампро-фир-долеритовая серия. Сплошная линия разгра- ничивает нормальнощелочные и умереннощелоч-ные–щелочные породы

Рис. 4. Нормированное на средний состав базальтов срединно-океанических хребтов (БСОХ) (по Наумову и др., 2010) распределение индикаторных элементов в средних составах основных пород разных интрузивных серий ЗМЗ: 1 - габб-ро-норит-диоритовой, 2 - габбро-диорит-гранитовой, 3 и 4 - перидотит-габбро-диорит-гранитовой (3 - II фаза, 4 - III фаза худолазовского комплекса), 5 - лампрофир-долеритовой

Габброиды габбро-диорит-гранитовой серии являются умеренно- и высокотитанистыми (TiO 2 1–2.5%) породами, соответствующими в основном трахибазальтам и базальтам (рис. 3) с натровым типом щёлочности (Na 2 O/K 2 O=4-5). Индекс Mg# варьирует от 41 до 19, Al# обычно >1. Породы обогащены КИЛЭ (Rb, Ba, Sr) и ВЗЭ (Zr, Hf, РЗЭ) относительно габброидов предыдущей интрузивной серии. На мультиэлементной диаграмме (рис. 4) спектры распределения проб характеризуются сильно варьирующим положением Nb-Ta минимума.

Гранитоиды этой серии характеризуются высокой глинозёмистостью (индекс Шенда

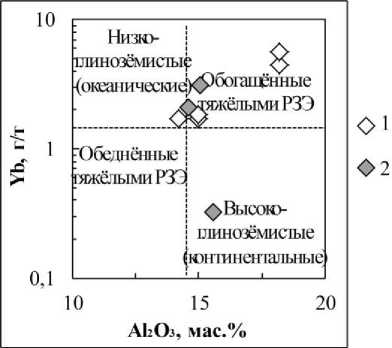

ASI=Al 2 O3/(CaO+Na 2 O+K 2 O) составляет 1.52), низкими концентрациями КИЛЭ (Cs, Rb, K) при отношении Na 2 O/K 2 O>4. В распределении РЗЭ отмечаются низкие концентрации средней группы элементов относительно лёгкой и тяжёлой. На диаграмме Al 2 O 3 –Yb фигуративные точки пород распределяются в зоне континентальных гранитов (рис. 5).

Рис. 5. Диаграмма АТО з -УЪ (по Арту, 1983) для плагиогранитов кизильского (1) и япрактинского (2) комплексов

Химический состав пород худолазовского комплекса перидотит-габбро-диорит-гранитовой серии соответствует переходному типу между нормальными и умереннощелочными пикритами и базальтами (рис. 3). Петрохимические индексы Mg# и Al# варьируют в пределах 72–41 и 0.1–2.6 соответственно. Перидотиты и габброиды обеднены ВЗЭ (Nb, Zr, Y, РЗЭ) и КИЛЭ (Sr, Ba), но обогащены сидерофильными элементами (Ni, Co, Cr) в сравнении с габбро-диоритами и диоритами. На мультиэлементной диаграмме спектры пород II фазы (оливиновые габброиды) занимают более «низкую» позицию относительно пород III фазы (габброди-ориты) (рис. 4).

Кислые породы этой серии (япрактин-ский комплекс) характеризуются повышенной глинозёмистостью, индекс ASI составляет 1.44–1.65. Отношение Na 2 O/K 2 O очень высокое: 11–84. Породы неравномерно обогащены многими индикаторными элементами (Ti, Zr, Hf, Y), а характер распределения РЗЭ отличается сильно варьирующим значением (La/Yb) n отношений: 4.6–33.4. На диаграмме Al 2 O 3 –Yb фигуративные точки пород отвечают континентальным гранитоидам (рис. 5).

Породы лампрофир-долеритовой серии отвечают нормальнощелочным базитам с умереннощелочным уклоном (рис. 3). Для них характерна умеренная титанистость (TiO2 около 1.5 мас.%), индекс Al# составляет 0.8–1.1, а индекс Mg# варьирует в пределах 54–29. Распределение индикаторных микроэлементов характеризуется умеренной обогащённостью КИЛЭ (Cs, Rb, Ba, Sr) и ВЗЭ (U, Pb, РЗЭ), что по общим геохимическим критериям сближает породы данной серии с габброидами габбро-диорит-гранитовой серии (рис.4).

Обсуждение результатов

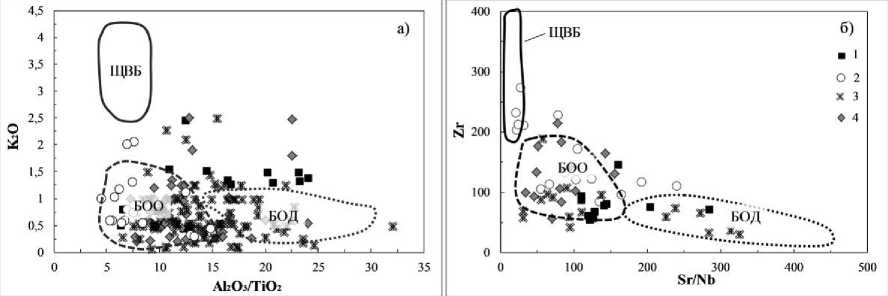

Тип распределения индикаторных микроэлементов в породах габбро-норит- грамме весьма характерен для базальтов надсубдукционного генезиса и свидетельствует о генетической близости с ними. Од- нако на дискриминационных диаграммах точки составов габбро-норитов не ложатся на поля островодужных базальтов и образуют тренды, смещённые в сторону внутрип-литных океанических базальтов (рис. 6). Формирование габбро-норит-диоритовой серии связывается с обстановкой коллизии «потухшей» Магнитогорской дуги и пассивной окраины Восточно-Европейского континента (Пучков, 2010). Впоследствии в структуре ЗМЗ возникли синклинальные структуры, заполнившиеся зилаирским флишем (D3fm–C1t).

диоритовой серии на мультиэлементной диа-

Рис. 6. Дискриминационные диаграммы Al 2 O 3 /TiO 2 –K 2 O (а) и Sr/Nb–Zr (б) для пород основного состава (по Рахимову, 2017): 1 – габбро-норит-диоритовая серия, 2 – габбро-диорит-гранитовая серия, 3 – перидотит-габбро-диорит-гранитовая серия, 4 – лампрофир-долеритовая серия. ЩВБ – щелочные внутриплитные базальты, БОО – базальты океанических островов, БОД – базальты островных дуг

Базиты габбро-диорит-гранитовой серии характеризуются промежуточными геохимическими признаками (между базальтами океанических островов и базальтами островных дуг). Однако на дискриминационных диаграммах фигуративные точки попадают в поля базальтов океанических островов (рис. 6). По времени формирования данная серия совпадает с мощным базальт-риолитовым умереннощелочным и высокотитанистым вулканизмом гавайитового типа, проявившимся при раскрытии Магнитогорско-Богдановского «пулл-апарт» бассейна в смежной Восточно-Магнитогорской зоне (Бочкарёв, Язева, 2000; Салихов и др., 2014).

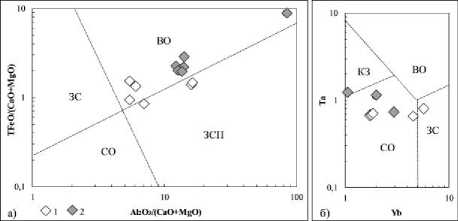

Геохимические параметры пород кизиль-ского комплекса сигнализируют об их выплавлении из плагиоклаз-амфиболитового субстрата (Рахимов, 2017). Точки составов плагиогранитов на дискриминационных диаграммах попадают в поля гранитов и над-субдукционных, и внутриплитных обстановок (рис. 7). Это явление характеризует пла-гиограниты габбро-диорит-гранитовой серии как продукты частичного плавления островодужных пород коры ЗМЗ.

Худолазовский комплекс перидотит-габбро-диорит-гранитовой серии по многим параметрам аналогичен трапповым интрузивным комплексам Норильского района (Рахимов, 2017). На дискриминационных диаграммах точки составов худолазовского комплекса покрывают поля базальтов внут-риплитных и надсубдукционных обстановок (рис. 6). Известно, что для сибирских траппов весьма характерна «надсубдукционная»

геохимическая черта, несмотря на их внут-риплитное происхождение (Иванов, 2011). Формирование худолазовского комплекса произошло уже после прекращения морского осадконакопления в ЗМЗ при относительно спокойной тектонической ситуации.

Рис. 7. Дискриминационные диаграммы Al 2 O 3 / (CaO+MgO)–TFeO (по Гребенникову и др., 2013) (а) и Yb–Ta (по Pearce et al., 1984) (б) для плагио-гранитов кизильского (1) и япрактинского (2) комплексов. КЗ – коллизионные зоны, ВО – внут-риплитные обстановки, СО – субдукционные обстановки, ЗС – зоны спрединга, ЗСП – зоны скольжения плит

Кислые породы этой серии (япрактин-ский комплекс) по геохимическим параметрам близки к плагиогранитам кизильского комплекса, что объясняется сходством составов их родоначальных субстратов. На дискриминационных диаграммах точки составов пород япрактинского комплекса также ложатся на поля гранитов внутриплитных и надсубдукционных обстановок (рис. 7).

Геохимические особенности пород лам-профир-долеритовой серии также являются промежуточными между надсубдукционны-ми и океаническими внутриплитными базальтами. Но на дискриминационных диаграммах точки составов пород попадают в поля базальтов океанических островов (рис. 6). Само формирование лампрофир-долеритовой серии даек связывается с проявлением наиболее ранних признаков завершающего этапа орогенных деформаций на Южном Урале, имевшего длительную (C2– P1) историю (Пучков, 2000). В среднем карбоне происходит «закрытие» бассейнов с карбонатным осадконакоплением в Восточно-Магнитогорской зоне с частичным их перекрыванием флишоидами (Лутфуллин, 1975). Признаков морского осадконакопления в ЗМЗ в этот период времени нет. Тем не менее влияние субдукционного источника на характер магматизма в Магнитогорской зоне до этого временного интервала ещё сохраняется.

Заключение

Проведённые исследования показали многообразие продуктов постостроводужного интрузивного магматизма ЗападноМагнитогорской зоны. Полученные результаты позволили разработать новую схему систематизации этого магматизма. В период времени от позднего девона (D 3 fm) до позднего карбона (C 1 b) выделены четыре последовательные эволюционно-генетические интрузивные серии: 1) габбро-норит-диори-товая (D 3 fm), 2) габбро-диорит-гранитовая (C1t–v), 3) перидотит-габбро-диорит-грани-товая (328–324 млн лет/ U-Pb), 4) лампро-фир-долеритовая (321 млн лет/Sm-Nd).

Выделены два новых интрузивных комплекса: наурузовский габбро-норит-диорито-вый и япрактинский плагиогранитовый. Выяснено, что рассматриваемые ранее в единой группе (Салихов, Беликова, 2011) басаевский, утлыкташский и файзуллинский комплексы имеют резкие различия не только в минерально-геохимическом составе, но и в геологическом строении.

Отмечается, что на протяжении всего времени проявления интрузивного магматизма ЗМЗ в породах различных комплексов сохраняются надсубдукционные геохимические метки (Nb-Ta минимум, Pb-максимум и др.).

Работа выполнена в рамках Государственного задания по теме № 0252-2017-0012 «Магматические системы в истории развития Южного Урала (геодинамические обстановки формирования и металлогеническая специализация)».

Список литературы Постостроводужный интрузивный магматизм западно-магнитогорской зоны Южного Урала

- Арт Дж. Г. Некоторые элементы примеси в трондьемитах - их значение для выяснения генезиса магмы и палеотектонических условий // Трондьемиты, дациты и связанные с ними породы. М.: Мир, 1983. С. 99-105.

- Бочкарѐв В.В., Язева Р.Г. Субщелочной магматизм Урала / ИГГ УрО РАН. Екатеринбург; 2000. 256 с.

- Гребенников А.В., Попов В.К., Ханчук А.И. Опыт петрохимической типизации кислых вулканических пород различных геодинамических обстановок // Тихоокеанская геология. Т. 32, №3. 2013. С. 68-73.

- Жданов А.В., Ободов В.А., Макарьев Л.Б. и др. Геологическое доизучение масштаба 1:200000 и подготовка к изданию госгеолкарты-200 территории листа N-40-XXVIII (Учалинская площадь) // Отчѐт по темам №608 и №140 в 2 кн.СПб., 2003. Кн.1. 284 с.

- Знаменский С.Е. Структурная эволюция Кизильского разлома (Южный Урал) // Изв. Уфим. науч. центра РАН. 2015. № 4. С. 83-88.

- Знаменский С.Е. Структурные условия формирования коллизионных месторождений золота восточного склона Южного Урала. Уфа: Гилем, 2009. 348 с.

- Иванов А.В. Внутриконтинентальный базальтовый магматизм (на примере мезозоя и кайнозоя Сибири): автореф. дис. … д-ра геол.-мин. наук / ИЗК СО РАН. Иркутск 2011. 31 с.

- Казанцев Ю.В., Казанцева Т.Т., Камалетдинов М.А. и др. Структурная геология Магнитогорского синклинория Южного Урала. М.: Наука, 1992. 184 с.

- Лутфуллин Я.Л. История геологического развития центральной части Магнитогорского мегасинклинория в каменноугольном периоде // Стратиграфия и геология карбона Южного Урала и восточной окраины Русской платформы/ БФАН СССР. Уфа, 1975. С. 145-155.

- Наумов В.Б., Коваленко В.И., Дорофеева В.А., Гирнис А.В., Ярмолюк В.В. Средний состав магматических расплавов главных геодинамических обстановок по данным изучения расплавных включений в минералах и закалочных стекол // Геохимия.2010.№ 12. С. 1266-1288.

- Петрографический кодекс России / ВСЕГЕИ. СПб., 2009. 200 с.

- Пучков В.Н. Геология Урала и Приуралья (актуальные вопросы стратиграфии, тектоники, геодинамики и металлогении). Уфа: ДизайнПолиграфСервис, 2010. 280 с.

- Пучков В.Н. Палеогеодинамика Южного и Среднего Урала. Уфа: Гилем, 2000. 146 с.

- Рахимов И.Р. Геология, петрология и рудоносность позднедевонско-карбонового интрузивного магматизма Западно-Магнитогорской зоны Южного Урала: дис. … канд. геол. мин. наук. Уфа, 2017. 181 с.

- Рахимов И.Р., Салихов Д.Н., Пучков В.Н., Ронкин Ю.Л., Холоднов В.В. Башкирский Sr-Nd возраст завершающей стадии коллизионного магматизма Западно-Магнитогорской зоны Южного Урала // Докл. Академии наук. 2014. Т. 457, №4, С. 445-450.

- Салихов Д.Н., Беликова Г.И. Конформный базитовый магматизм мягкой коллизии Магнитогорского мегасинклинория // Геологический сборник Уфа: ДизайнПолиграфСервис, 2011. № 9. С. 164-172.

- Салихов Д.Н., Беликова Г.И., Пучков В.Н., Рахимов И.Р. Магматизм Худолазовской мульды на Южном Урале // V Всероссийский симпозиум по вулканологии и палеовулканологии. Вулканизм и геодинамика/ ИГГ УрО РАН. Екатеринбург, 2011. С. 163-166.

- Салихов Д.Н., Беликова Г.И., Пучков В.Н., Эрнст Р., Сѐдерлунд У., Камо С., Рахимов И.Р., Холоднов В.В. Никеленосный интрузивный комплекс на Южном Урале // Литосфера, 2012. № 6, С. 66-72.

- Салихов Д.Н., Бердников П.Г. Магматизм и оруденение позднего палеозоя Магнитогорского мегасинклинория. Уфа, 1985. 94 с.

- Салихов Д.Н., Мосейчук В.М., Холоднов В.В., Рахимов И.Р. Каменноугольный вулкано-интрузивный магматизм Магнитогорско-Богдановского грабена в свете новых геолого-геохимических данных // Литосфера. 2014. №5, С. 33-56.

- Khanchuk A.I., Kemkin I.V., Kruk N.N. The Sikhote-Alin orogenic belt, Russian South East: Terranes and the formation of continental lithosphere based on geological and isotopic data // Journ. of Asian Earth Sci. 2016. Vol. 120. P. 117-138.

- Pearce J.A., Harris N.B.W., Tindle A.G. Trace element discrimination diagrams for the tectonic interpretation of granitic rocks // J. Petrology. 1984. Vol. 25. P. 956-983.