Постпандемический период - новый этап формирования общества риска

Автор: Волкова Наталья Александровна

Журнал: Высшее образование сегодня @hetoday

Рубрика: Научные сообщения

Статья в выпуске: 1-2, 2022 года.

Бесплатный доступ

Рассматриваются вопросы влияния пандемии коронавирусной инфекции на процессы, происходящие в мировом сообществе, на изменение концепции безопасности и функционирование демократических систем в условиях глобальных испытаний. Показана важность осмысления изменений, которые порождает пандемия, и формата общества, который будет после пандемии.

Пандемия коронавируса, постпандемический период, общество риска, глобализация, здоровье, социальное неравенство, экономика, бизнес

Короткий адрес: https://sciup.org/148324157

IDR: 148324157 | УДК: 159.9

Текст научной статьи Постпандемический период - новый этап формирования общества риска

занным со сложной эпидемиологической ситуацией.

Вместе с этим, пока не проведены исследования, направленные на изучение проблем самоопределения и самосознания граждан во время пандемии COVID-19 и в постпандемийный период. Сложившаяся на сегодняшний день ситуация ставит перед научным сообществом много вопросов, касающихся как выхода из чрезвычайной эпидемической ситуации, ее эффективного преодоления, так и области дальнейшего улучшения проведения социальной политики в отношении граждан в постпандемический период.

Актуальность исследования, посвященного формированию общества риска в постпандемический период, определяется необходимостью изучения сущностных характеристик личностных и общественных проявлений, связанных с ухудшением экономического благополучия бизнеса и граждан, развитием в стране социального неравенства, нарастанием тревоги среди широких групп населения в связи с рисками в области сохранения здоровья и недостаточной эффективностью деятельности на- циональной системы здравоохранения.

Родоначальник концепции общества риска немецкий социолог У. Бек рассматривал риск как систематическое взаимодействие общества с угрозами и опасностями, индуцируемыми и производимыми модернизацией как таковой [3]. В результате специфического способа систематизации и организации воспроизводства жизненно важных средств (условий жизни), физических и духовных сил человека риск несет не социальнонаправленный, а в большинстве случаев вероятностный, случайный характер. Вместе с тем, для У. Бека риски выступают не просто случайными событиями природного или общественного происхождения, которые несут угрозу и которые нужно предусмотреть для оценки и предупреждения. По мнению исследователя, эти риски производятся всей общественной системой и тем самым являются результатом коллективной безответственности. Исходя из позиции У. Бека, категории экологических, технологических и экономических рисков, присущих индустриальным обществам, в обществе риска дополня- ются рисками терроризма и морального кризиса.

Впоследствии понятие «общество риска» было расширено исследователем, рассмотрено на уровне мирового сообщества. «Всемирное общество риска» истолковывается немецким социологом в терминах космополитического общества, объясняется сочетанием этики индивидуализма с условиями глобализации, которая характеризуется как общность действий и жизни людей, находящихся на огромных расстояниях и преодолевающих объективное деление на национальные государства, религии, регионы и континенты.

В работах У. Бека и других исследователей подчеркивается, что современные риски принципиально отличаются от опасностей прошлых эпох. В частности, они выступают угрожающей силой для модернизации через порождение ею всеобщего чувства неуверенности и всестороннего страха [6]. В последние годы риск глобальной катастрофы все чаще привлекает к себе внимание экспертов, отмечается, что совокупность глобальных катастроф может привести к гибели более 10 млн человек

ПОСТПАНДЕМИЧЕСКИЙ ПЕРИОД – НОВЫЙ ЭТАП ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВА РИСКА или ущербу на сумму более 10 трлн долларов США [10].

Вместе с тем, Т. Нестик и А.Л. Журавлев [8] отмечают, что восприятие населением глобальных рисков и угроз отличается от восприятия внутристрановых и тем более локальных проблем. По мнению исследователей, это связано с отсутствием у большинства граждан личного опыта непосредственного контакта с источником угроз и переживания последствий тех или иных катаклизмов.

Закономерно заключить, что в такой ситуации отношение к рискам (в том числе оценка реальной опасности) формируется в основном на базе сообщений средств массовой информации и Интернета, а также социально-психологических паттернов реагирования на коллективную угрозу, сложившихся в данном сообществе. Вместе с тем, риски заболевания новой коронавирусной инфекцией, с которой граждане сталкиваются непосредственно в общении с родственниками, коллегами и даже незнакомыми людьми в общественных местах, намного явственней, чем глобальные угрозы.

Пандемия коронавируса, ставшая одновременно беспрецедентным медицинским, социально-экономическим и информационно-политическим явлением, обострила проблему восприятия населением разных стран глобальных вызовов и угроз, обусловила актуальность исследования траекторий развития общества риска. Экспертами делается вывод о том, что дальнейшее развитие человечества во многом зависит от отношения населения к рискам современности, от особенностей антиципации, переживания и осмысления как самих угроз, так и возможной совместной деятельности, направленной на их урегулирование.

Пандемия коронавируса выступила катализатором формирования общества риска, обострив уже имеющиеся проблемы. Так, существенным фактором возникнове- ния общественных и личностных рисков для жителей России является социальное неравенство. Оно оказывает двоякое влияние на развитие российского общества. Как отмечает В.И. Попков, неравенство в доходах, разный уровень жизни являются стимулами социально-экономического развития, поскольку те, кто в худшем положении, пытаются его улучшить [9]. А.И. Кирдяшкина, рассматривая другую сторону социальных отношений, отмечает, что представители менее успешных групп населения могут выбирать для улучшения своего положения незаконные, нелегитимные способы, в том числе и коррупционной направленности [4].

Развивая мысль А.И. Кирдяшки-ной, можно предположить, что это обстоятельство обуславливает возникновение рисков, порожденных социальной напряженностью, под которой следует понимать скрытую форму недовольства социальных групп ситуацией в стране в целом или в отдельном регионе. В итоге, пока в государстве существует социальное неравенство, будет иметь место и коррупция, что, в свою очередь, будет стимулировать возникновения все новых рисков.

С.Ю. Малков и А.А. Максимов отмечают, что интеграционные процессы, сопровождающие глобализацию, уменьшают количество рисков, порожденных отсутствием диалога государств, их неспособностью найти общие интересы [7]. С другой стороны, интеграция приводит к увеличению количества рисков, связанных с ослаблением и размытостью государственного суверенитета. Таким образом, рассматривая процессы трансформации российского общества, необходимо учитывать внутренние рискогенные факторы и риски, связанные с глобализацией.

Анализ исследований, посвященных проблемам становления общества риска, позволяет сделать вывод о том, что последствия кризиса, вызванного пандемией COVID-19, в конечном счете будут определяться коллективной способностью человечества понимать и предотвращать взаимозависимые глобальные риски, учитывая при этом социальные, экономические и политические императивы.

Для оценки факторов дальнейшего формирования общества риска в условиях пандемии нами был проведен опрос среди педагогов и студентов второго и третьего курсов Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. Всего в исследовании участвовало 50 респондентов (10 педагогов и 40 студентов).

Полевой этап исследования проводился в ноябре-декабре 2021 года на основе метода опроса с использованием структурированной анкеты. Анкета включала вопросы, которые касались отношения респондентов к факторам риска в жизни общества и гражданина, а также их мнения о возможных тенденциях развития общества. Форма предполагала запрос некоторых персональных данных: возраст, статус (преподаватель/студент), срок обучения в вузе (для студентов), трудовой стаж (для педагогов). Дополнительно для уточнения первичных результатов был проведен выборочный опрос респондентов. Обработка результатов исследования и их анализ проводились в январе 2022 года.

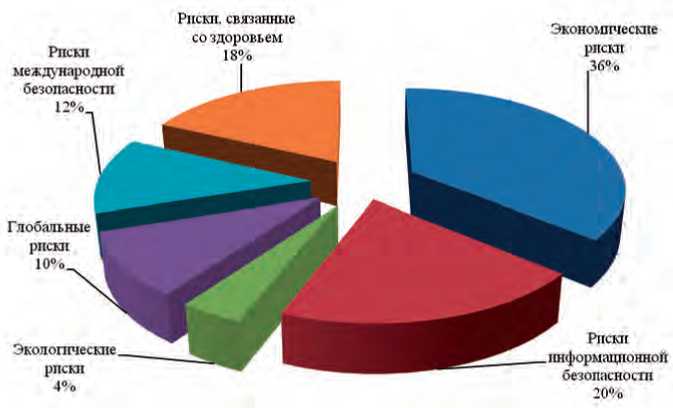

В ходе опроса было установлено, что наибольшее беспокойство у респондентов на сегодняшний день вызывают:

-

• экономические риски (36 % опрошенных);

-

• риски информационной безопасности (22 % опрошенных);

-

• риски, связанные с сохранением здоровья (18 % опрошенных).

Значительное число опрошенных (в совокупности более четверти – 26 %) указали на приоритет глобальных и экологических рисков, а также рисков, связанных с международной обстановкой (см. Рисунок 1).

Рисунок 1. Оценка респондентами рисков, в наибольшей мере влияющих на их жизнь

В ходе индивидуального опроса было выяснено, что в большинстве случаев преподаватели вуза указывали на экономические и глобальные риски, а также риски, связанные с сохранением здоровья.

Студенты чаще всего указывали на следующий приоритет влияния рисков:

-

• риски информационной безопасности (30 % опрошенных);

-

• экономические риски (20 % опрошенных);

-

• риски, связанные с сохранением здоровья (18 % опрошенных).

Отмечена тенденция указания опрашиваемыми на все больший приоритет рисков, связанных с сохранением здоровья, по мере увеличения возраста респондентов.

Результаты опроса в основном подтвердили выдвинутое нами предположение о формировании общества риска и влиянии пандемии как некоего катализатора событий, обострившего не только проблемы сохранения здоровья человека, но и целый комплекс других проблем – от глобальных до экономических. Мы разделяем мнение исследователей, отмечающих, что в постпандемический период современное мировое и российское общество окончательно трансформируется в общество риска, единство которого будет обеспечиваться солидарностью стра- ха перед будущим. Однако, существующая базовая модель общества в России дополняется (отягощается) рисками, которые обусловлены спецификой социально-экономического развития и социокультурными обстоятельствами.

«Портфель рисков» современного российского общества можно свести к следующим условным кейсам:

-

• внутренняя (национальная) составляющая – общее усложнение ситуации, вызванное последствиям пандемии коронавируса (экономический кризис, падение доходов населения, ограничения на перемещения граждан и туризм, использование цифровых ресурсов для коммуникации, требующая дополнительных расходов, дальнейшее расслоение населения по получаемым доходам и уровню жизни);

-

• глобальная составляющая – негативные факторы глобализации и цифровизации (повышение конкуренции, экологические проблемы, изменение климата, кризис перепроизводства, значительная дифференциация условий жизни населения в экономически развитых странах и беднейших государствах мира, различные проблемы и изъяны общества потребления, расизм и национализм, «новая этика», фейковые новости, незащи-

- щенность приватности личной жизни и др.);

-

• внешняя (международная) составляющая – сохранение военной угрозы в условиях нарастающего давления со стороны стран «коллективного Запада», наращивания группировок и вооружений в приграничных странах (в том числе, и не входящих в НАТО) и игнорирования запросов России на обеспечение гарантий безопасности; • социально-психологическая и здоровьесберегающая составляющие, которые отражаются в панических настроениях (страх заболевания и смерти в результате возможных новых инфекций и пандемий) среди определенной доли российских граждан, а также представителей бизнес-структур и инвесторов.

В сложившейся ситуации, чтобы минимизировать социально-психологические проблемы, возникшие в ходе эпидемии, в условиях общества риска может помочь не только улучшение экономической обстановки, но и широкое использование достижений технологического прогресса, прежде всего, цифровых инструментов (при условии сохранения защищенности частной жизни человека). Технологии уже сыграли ключевую роль в том, как общество справляется с кризисом COVID-19, и «бесконтактная» экономика может создать новые возможности для ведения трудовой деятельности в постпандемий-ном мире [5]. Пандемия COVID-19 бросает вызов ожиданиям в отношении управления технологиями, а недоверие или неправильное использование технологий может иметь долгосрочные социальные последствия. Данный аспект может быть более подробно рассмотрен в последующих исследованиях.

В качестве основных выводов по проведенному исследованию отметим, что общество риска является формой специфической систематизации и организации социальных связей, формируемых при взаимодействии и в процессе

ПОСТПАНДЕМИЧЕСКИЙ ПЕРИОД – НОВЫЙ ЭТАП ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВА РИСКА взаимоотношений людей в условиях неопределенности. По результатам проведенного опроса установлено, что респонденты указывают на актуальные для них риски, связанные с внутренней и международной ситуаций, последствиями пандемии коронавируса. Анализ работ и результаты проведенного нами исследования показывают, что в постпандемический период современное мировое и российское общество окончательно трансформируются в общество ри- ска, единство которого будет обеспечиваться солидарностью страха перед будущим. Снизить формируемые в обществе страхи возможно за счет экономических и социальных мер поддержки, а также использования цифровых технологий.

Список литературы Постпандемический период - новый этап формирования общества риска

- Алейников А.В. Российская версия "общества риска": рефлексивные практики и стратегии (обзор круглого стола) // Конфликтология. 2021. № 16. С. 114-122.

- Башкин В.Н. Техносфера: пересечение техногенных, природных и социальных рисков // Проблемы анализа риска. 2021. № 18. С. 8-9.

- Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну; пер. с нем. М.: Прогресс-Традиция, 2000. 384 с.

- Кирдяшкина А.И. Влияние коррупции на развитие человеческого капитала в условиях пандемии COVID-19 // Уголовное право в эволюционирующем обществе: проблемы и перспективы: Сборник научных статей в рамках проведенного симпозиума с международным участием, Курск, 27-28 мая 2021 года. Юго-Западный государственный университет, 2021. С. 214-219.

- Лига М.Б., Щеткина И.А. Человек в эпоху цифровизации общества // Гуманитарный вектор. 2021. № 16. С. 29-38.

- Лукьянов Г.И. Трансформация ценностных систем в глобально меняющемся мире в условиях риска // Сборник материалов Международной научно-практической конференции. М.: ООО "Институт развития образования и консалтинга", 2021. С. 280-285.

- Малков С.Ю., Максимов А.А. Современная "эпоха перемен" и ее риски // Проектирование цифрового будущего. Научные подходы: сб. статей. М.: РИЦ "Техносфера", 2021. 245 с.

- Нестик Т.А., Журавлев А.Л. Психология глобальных рисков. М.: Институт психологии РАН. 2018. 402 с.

- Попков В.И. От «общества риска» к ноосфере // Инновационный вектор развития науки: сб. статей. Уфа: Аэтерна, 2014. С. 103-110.

- The Global Risks Report 2020. (2020) Geneva: World Economic Forum. URL: https://www.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2020.