Постпросмотровый синдром

Автор: Рогозин Дмитрий Михайлович

Журнал: Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований @teleskop

Рубрика: Исследования кино

Статья в выпуске: 3, 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье предложен подход к изучению постпросмотровых состояний кинозрителя. Посредством свободных ассоциаций от зрителя, только что посмотревшего фильм, исследователь получает конечный набор словоформ. На следующем шаге они распределяются на четыре категории: оценка личных состояний, оценка себя, описательная позиция к фильму, эмоциональное постпереживание фильма. Это позволяет установить базовые психологические характеристики человека, опосредованные только что посмотренным фильмом, показать направление и глубину воздействия киноленты на зрителя. Упрощенный экспериментальный план не позволяет формулировать валидных выводов, однако задает направление для методических и методологических размышлений об особенностях нахождения в кинореальности после завершения просмотра.

Исследование кино, ассоциативный тест, постпросмотровое состояние зрителя, фильмы зомби жанра

Короткий адрес: https://sciup.org/142181972

IDR: 142181972

Текст научной статьи Постпросмотровый синдром

Исследователи кино традиционно мало внимания уделяют зрительскому восприятию. Но об этом хотя бы время от времени пишут психологи и искусствоведы (см., например: [Elsaesser, Hagener, 2009; McGinn, 2007; Plantinga, 2009]). Уже не удивляют утверждения о синхронизации происходящего на экране с психофизическим состоянием зрителя. "Когда мы смотрим фильм, изменятся пульс, усиливается потоотделение, мускулы поочередно напрягаются и расслабляются" [Grodal, 2009, p. 4], указывая на телесное погружение в киносеанс. Хотя мы не далеко отошли от интуитивных построений раннего С. Эйзенштейна, уже наметилась исследовательская программа. О постпросмотровом состоянии, результатах воздействия фильма на эмоциональный фон кинозрителя известно гораздо меньше. Странным образом, наиболее значимые с точки зрения маркетинга вопросы, определяющие воздействие продукта, остаются без внимания. Что происходит с сознанием зрителя сразу после окончания просмотра? Насколько сильно экранная реальность повлияла на его состояние? Принимает или преодолевает зритель преподнесенное кинопослание? Круг этих вопросов можно обобщить в категорию "постпросмотрового синдрома", к изучению которого мы и приступим.

Методика

После просмотра испытуемым давалось задание в течение минуты произносить вслух любые слова, которые ассоциируются с фильмом1. Экспериментатор засекал время и останавливал испытуемого, когда заканчивалась минута.

В эксперименте приняло участие 12 человек: 7 мужчин и 5 женщин в возрасте от 19 до 43 лет. Все смотрели фильм "Добро пожаловать в Зомбиленд" в специально оборудованном зале.

Из речи испытуемых выделялись лишь те слова, которые точно соответствуют данному заданию (см. приложение), то есть могут идентифицироваться в качестве ассоциаций. Вводные высказывания, описания собственных состояний, извинения определяются в качестве задержки ответа, поэтому исключены из дальнейшего анализа.

Единицей наблюдения задана ассоциация, высказываемая испытуемым. Всего, 12 испытуемыми, в течении одной минуты названы 118 ассоциаций. Пространство признаков состоит из двух переменных:

-

(1) направленность высказывания: 1 — про себя ("вздраги-

- ваю", "неприятно", "хватаю мужа за руку"), 2 — про фильм("зом-би", "кровь", "яркий");

-

(2) модус высказывания: 1 — описание ("дороги", "голливуд", "одноэтажная америка"), 2 — оценка("нереалистичный", "правдивый", "жуткий").

Лишь две ассоциации, в силу языковой полисемичности, оказались трудно идентифицируемыми по отобранным переменным. Например, "испуг", "ужас" может относится к описанию личного переживания или к характеристике фильма. Кодировщик в первом случае выбрал код 1 "про себя", во втором 2 "про фильм". Присутствующая неопределенность в идентификации слов может существенным образом снизить надежность теста.

Результаты

Из 130 ассоциаций лишь 16, или 12%, направлены на себя, или описание собственного состояния, и 114, или 88%, можно отнести к описанию фильма. Напротив, оценочность или опи-сательность ассоциации разделилось более равномерно: 76 ассоциаций, или 58%, отнесено к описанию и 54, или 42%, к оценке.

На пересечении двух признаков направленности и модуса высказываний можно построить пространство постпросмотрового состояния кинозрителя (рис. 1), определяемое эмоциональностью и фокусированностью высказываний, озвученных сразу после завершения сеанса.

Нейтральные высказывания о личных состояниях ("вздрагиваю", "подпрыгиваю", "хочется, чтобы закончилось хорошо" и т.д.) указывают на быстрый, осмысленный выход зрителя из кинореальности. Только покинув зал, испытуемый занимает рефлексивную позицию по отношению к своим состояниям. Как бы сильны не были переживания во время просмотра, благодаря собственной психической системе восприятия (стремление отказаться от увиденного) или вследствие слабого воздействия кинопотока на психику, испытуемый быстро переходит в повседневную, отличную от экранной реальность. Оценка себя, собственных состояний ("страшно", "неприятно", "понравился" и т.д.) может проводится так же лишь с некоторой дистанции. Когда человек, действительно, переживает страх, неприятие или ужас, он не рассказывает об этом, а демонстрирует невербальными или вербальными реакциями. Эмоциональный компонент в оценочной речи более выражен, что сиг- нализирует о меньшем выходе из фильма. Испытуемый не использует конструкции прошлого времени, высказывания о настоящих переживаниях как бы возвращают его в ситуацию

Рис. 1 Пространство постпросмотрового состояния, % от всех ассоциативных слов

модус ипиСанин

Сиенки

|

описание личных состояний а% |

сценка со-Ьи 4% |

|

описательная позиция к фильму 50% |

эмоциональное постпереживание фильма 18% |

просмотра.

Еще более близки к сопереживанию фильма испытуемые, в центр своего оценочного высказывания ставящие фильм. Отметим, что задание "проговаривать любые ассоциации, связанные с фильмом", подталкивают к этой позиции. Отклонение от него, при прочих равных условиях, свидетельствует об осмысленном вытеснении фильма.

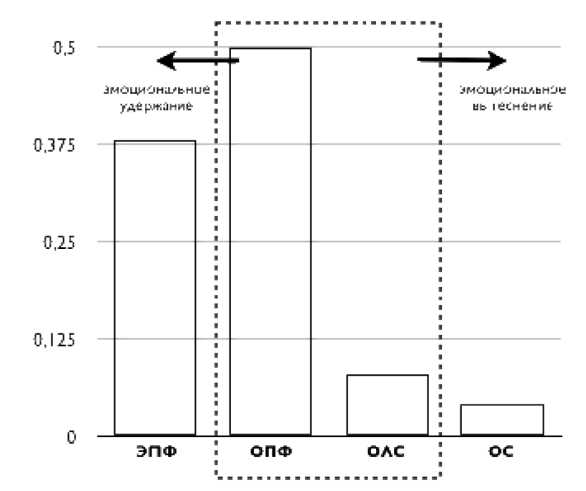

Четыре значения постпросмотрового состояния можно представить как шкалу эмоционального шлейфа, остающегося после просмотра фильма. Центральные позиции занимают нейтральные высказывания, крайние эмоциональные реплики, направленные либо на фильм и удержание эмоционального состояния от просмотра, либо на описание собственных переживаний и вытеснение эмоционального воздействия от фильма (рис. 2).

Эмоциональные удержа-

Рис. 2. Шкала постпросмотрового состояния

ЭПФ эмоциональное постпереживание фильма, ОПФ описательная позиция к фильму, ОЛС описание личных состояний, ОС оценка себя.

ные, так и отрицательные отзывы о киноленте. Их различение важно не для оценки отношения к фильму (что можно сделать куда более прямым способом, спросив напрямую, например), а для определения стратегий постпросмотрового потребления кинопродукции, или постпросмотрового синдрома. Если зритель актуализирует свое отношение к фильму, ставит в центр внимания увиденное на экране, он более расположен к последующему воспроизводству кинопродукции, то есть участию в дискуссиях, опровержению или подтверждению мнений других, покупке сопутствующих товаров, проявлению внимания к деталям кинокартины. Если же внимание уделяется собственным переживаниям, кинопросмотр антропоморфизируется, сужается до рефлексии собственных чувств и переживаний, особенности увиденного будут вскоре стерты из памяти, подменены другими более актуальными эмоциональными всплесками. Если в ассоциативном ряду наблюдаются лишь описательные конструкции, не предполагающие вовлечение эмоционального контекста, значит потребление кинопродукции уже завершено. Зритель отчужден от увиденного и не испытывает постпросмотровый синдром.

ние и вытеснение не зависят от направленности самих эмоций (позитивных или негативных). Эта характеристика отражает психологические приемы, направленные на конструирование собственной позиции по отношению к фильму. Удерживая эмоции, проговаривая личное отношение к фильму, актуализируя эмотивные состояния, зритель закрепляет пережитое во время просмотра. Переводя разговор на себя, описывая свое личное эмоциональное состояние, он смещает акценты, буквально, вытесняет эмоциональное воздействие. Поэтому обе характеристики могут включать как положитель-

Таблица 1. Индивидуальные ассоциативные ряды, абс. значения

* ЭПФ эмоциональное постпереживание фильма, ОПФ описательная позиция к фильму, ОЛС описание личных состояний, ОС оценка себя.

|

Испытуемый” |

ЭПФ* |

ОПФ |

олс |

ОС |

Итого |

|

жен., 27 лет |

1 |

3 |

9 |

3 |

16 |

|

муж., 19 лет |

3 |

5 |

1 |

0 |

9 |

|

муж., 21 год |

9 |

1 |

1 |

0 |

11 |

|

муж., 2 5лет |

1 |

17 |

0 |

0 |

18 |

|

муж., 43 год |

5 |

8 |

0 |

1 |

14 |

|

жен., 23 года |

9 |

0 |

0 |

1 |

10 |

|

жен., 21 год |

10 |

0 |

0 |

0 |

10 |

|

жен., 19 лет |

4 |

0 |

0 |

0 |

4 |

|

муж., 22 года |

7 |

0 |

0 |

0 |

7 |

|

муж., 25 лет |

0 |

9 |

0 |

0 |

9 |

|

жен.,22 года |

0 |

17 |

0 |

0 |

17 |

|

муж., 30 лет |

0 |

5 |

0 |

0 |

5 |

|

Итого |

49 |

65 |

11 |

5 |

130 |

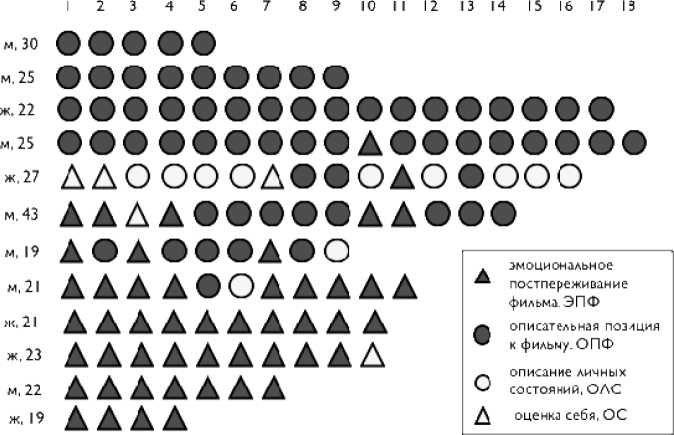

Рис. 3 Индивидуальные ассоциативные ряды (фигурами обозначены слова, расставленные в порядке произнесения испытуемым)

Описательные ассоциации наиболее частотны (рис 1, 2). Однако, если обратиться к индивидуальным выборам (табл. 1), можно увидеть, что исключительно описательная позиция к фильму наблюдается лишь у трех человек, а исключительное описание личных состояний ни у кого.

Несмотря на доминирование нейтральных слов в целом по выборке, испытуемых придерживающихся эмоциональных описаний больше нежели нейтральных, пять против четырех человек, соответственно (рис. 3). Это происходит потому, что люди с нейтральным отношением произносят больше слов за минуту, нежели эмоционально переживающие увиденное. По всей видимости, эмоциональные ассоциации вторгаясь в речь испытуемых, мешают сконцентрироваться на вопросе, снижают скорость речевой реакции на полученный стимул.

Вся выборка делиться на три группы: В первую входят испытуемые, занявшие описательную позицию по отношению к фильму (муж., 30; муж, 25; жен., 22; муж., 25); во-вторую, эмоционально переживающие увиденное (жен., 19; муж., 22; жен., 23; жен., 21); в-третьей, смешанные оценки (жен., 23; муж., 43; муж, 19).

К сожалению, особенности экспериментального задания2 существенно сужают интерпретативные созможности. Ассоциативный тест, выполненный в формальной манере (жесткий контроль ответов по времени), повергает испытуемых в непривычную стрессовую ситуацию и, тем самым, разрушает экологическую валидность эксперимента. На это, как минимум, указывают низкие частоты ассоциативных слов (табл. 1). Кроме того, у нас нет дополнительных переменных для проверки надежности полученных данных. Если продолжать линию ассоциативного тестирования, следует заимствовать лурьевскую методологию сопряженной регистрации психофизиологических параметров, позволяющую оценить степень ментальной и физиологической (рас)согласованности ответов. Альтернативным способом регистрации постпросмотрового синдрома служит более экологичный вариант разговора после фильма, инициируемого обыденным набором вопросов: Как вам фильм? Понравилось? Что привлекло внимание? Стоит посмотреть?

Нарративное повествование, проводимое в привычной для зрителя форме, может дать не меньшее количество значимых для нас маркеров. В то же время мы снимаем проблемы тестовой искусственности процедуры.

Заключение

После просмотра любого фильма зритель выходит в измененном состоянии, хотя бы потому, что вынужден проводить в весьма специфическом месте продолжительное время. Наиболее сильное воздействие оказывается на эмотив-ную составляющую психики, что мы называем постпросмотровым синдромом. Человек либо актуализирует внимание на фильме, эмотивно наделяя его определенными характеристиками, либо эмоционально описывает собственные состояния. В обоих случаях переживаемый им постпросмотровый синдром видоизменяет его поведение, вносит на какой-то промежуток времени значимые возмущения. Добиться точной и надежной фиксации постпросмотрового синдрома достойная исследовательская задача. Представляется весьма перспективным обнаружить способы измерения силы и продолжительности воздействия фильма на эмотивную структуру сознания зрителя. Небольшой опыт с ассоциативным тестом предоставил исходные материлы для конструирования более валидных экспериментальных планов, которые могут развиваться либо в сторону большей формализации и расширения исследовательских переменных, либо большей экологичности, приближении эксперимента к повседневным практикам.