Постререактивное состояние горно-долинного соснового леса в ущелье Гара-Аузусу (Центральный Кавказ)

Автор: Цепкова Н.Л., Бондаренко С.В., Ханов З.М., Жашуев А.З.

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Лесные ресурсы

Статья в выпуске: 1-3 т.12, 2010 года.

Бесплатный доступ

Изучено постререактивное состояние горно-долинного соснового леса в ущелье Гара-Аузусу. Установлены этапы рекреационного отступления. Показано, что при снижении рекреационной нагрузки происходит восстановление почвенного покрова в лесных экосистемах, адекватного слабой и средней степени отступления.

Горно-долинный сосновый лес, база отдыха, экскурсия, ущелье гара-аузусу

Короткий адрес: https://sciup.org/148199069

IDR: 148199069 | УДК: 504.54.05:

Текст научной статьи Постререактивное состояние горно-долинного соснового леса в ущелье Гара-Аузусу (Центральный Кавказ)

В 90-х гг. прошлого века приток рекре-антов резко сократился, этот период можно назвать пострекреационным. Его продолжительность различна в разных рекреационных центрах. В Приэльбрусье, например, с 20032005 гг. наблюдается приток туристов, что в свою очередь вызвало активизацию строительных работ: возведение новых тургостиниц, многочисленных частных отелей, прокладку новых канатных дорог. Строительные работы при этом часто сопровождаются вырубкой горно-долинного леса. В ряде других центров, в частности в ущелье Гара-Аузусу все еще продолжается затишье, что может положительно сказаться на состоянии горных лесов. В этой связи цель нашего исследования заключалась в оценке пострекреационного состояния горно-лесных экосистем в ущелье Гара-Аузусу, входящего в состав КабардиноБалкарского государственного природного высокогорного заповедника (КБПВГЗ).

Природные условия района исследования. Ущелье Гара-Аузусу представляет собой восточное ответвление Чегемского ущелья, расположенного в западной части Центрального Кавказа. На юге его окружают ледники и вершины (одна из них – Тихтенген, 4618 м над ур. м., – хорошо видна из ущелья) северного склона Главного Кавказского хребта. С запада ущелье ограничено склонами хребта Бодорку, с востока – склонами отрогов Каргашильского хребта, служащего водоразделом бассейнов рек Чегем и Черек Безенгий-ский. Рельеф в пределах ущелья, как и всего заповедника, относится к высокогорному типу, для которого характерна резкая расчлененность, крутизна и скалистость склонов, наличие следов современного и древнего оледенения [8].

Согласно системе высотно-поясной структуры Кавказа, по типизации В.Е. Соколова и А.К. Темботова [6], территория ущелья Гара-Аузусу относится к эльбрусскому варианту восточно-северокавказского типа поясности. Субальпийский пояс в этом варианте доминирует над всеми другими поясами; а растительный покров представлен различными формациями. Среди древесно-кустарниковых формаций доминируют березовые и сосновые леса как наиболее холодоустойчивые и суховыносливые [6].

По флористическому районированию Гара-Аузусу входит в состав Балкарского района Балкарского округа Терской подпровинции [1]. К особенностям этого района относится распространение сосновых лесов преимущественно в двух ущельях – Гара-Аузусу и Башиле [1].

Объект и методы исследования. Объектом исследования являются горно-долинные сосняки в окрестностях турбазы «Чегем», расположенной в верховьях ущелья Гара-Аузусу на высоте свыше 2150 м над ур.м. С 1940 по 1957 г. на месте турбазы действовали выездные лагеря альпинистов. В 1957 г. был построен стационарный альплагерь, просуществовавший до 1963 г. В 1963 г. альплагерь был переименован в турбазу «Чегем», рассчитанную на единовременный прием 300 человек. На территории турбазы находятся общественные здания (столовая, клуб, складские помещения, душевые и др.), щитовые домики для размещения плановых туристов. Туризм в советские годы был массовым явлением, поэтому в сосновом лесу рядом с турбазой были оборудованы дополнительные площадки для размещения палаток самодеятельных туристов. Лес активно использовался в целях рекреации. Его привлекательность объясняется эстетическим и оздоравливающим воздействием, возможностью сбора грибов и ягод, доступностью для посещения. Таким образом, основным видом антропогенного воздействия на горно-лесные экосистемы было рекреационное. В течение сезона (июнь, июль, август) турбаза принимала около 2000 отдыхающих. Сезонная нагрузка на 1 га территории турбазы с прилегающими участками леса (всего 2,5 га) составляла 740 человек. В период с 1990-го по 1995 гг. турбаза пустовала, так как заезд плановых туристов прекратился. Начиная с 1996 г. турбаза функционирует как оздоровительный лагерь, принимая на отдых всего лишь одну смену школьников Чегемского района Кабардино-Балкарии (150-200 человек). Таким образом, сезонная нагрузка уменьшилась в 10 раз (74 чел./га).

Для установления современного состояния горно-долинного соснового леса в июле 2009 г. было, прежде всего, проведено маршрутно-рекогносцировочное обследование. Оно показало, что в непосредственной близости от турбазы лес выглядит наиболее угнетенным. По мере удаления от турбазы, как к югу, так и к северу, где рекреационная нагрузка незначительна или отсутствует, признаки нарушения постепенно исчезают. Так, южнее турбазы у подножья склона северной экспозиции развит сосняк чернично-родоретовый без видимых признаков угнетения, далее к югу отмечается значительная примесь березы и сосновый лес сменяется сосняком березово-разнотравным и березняком копеечниковым с примесью сосны. К северу от турбазы эталоном ненарушенного леса можно считать сосняк чернично-брусничный.

На основе маршрутно-рекогносцировочного обследования были выбраны ключевые участки в разной степени удаленности от турбазы, на которых заложены четыре пробные площадки 20х20 м2. Измерение характеристик древесного яруса и напочвенного покрова проведено в соответствии с методами изучения лесных сообществ [5]. В соответствии с методом оценки рекреационного воздействия на горные леса Северного Кавказа [7] определены наличие сухостоя, деревьев с усыхающей кроной, механических повреждений стволов деревьев, троп и оголенных пятен почвы; определены соотношения ценотиче-ских групп растений в напочвенном покрове. С целью индикации атмосферного загрязнения от локального источника – котельной, работающей на солярном топливе и размещенной на территории турбазы, проведен учет эпифитной лихенофлоры.

Результаты и их обсуждение. Площадка 1 заложена в сосновом лесу рядом с турбазой. Сомкнутость крон 0,6; средняя высота деревьев 13 м, средний диаметр стволов 30 см. Из 26 деревьев 3 с усыхающей кроной, один сухостой. Подлесок отсутствует. Встречаются единичные всходы березы высотой 2025 см. На 30% деревьев имеются различные механические повреждения. Подрост и подлесок отсутствуют. Подстилка отсутствует. На площадке обнаружено 5 старых пней. Из бесед с населением ближайшего к ущелью Гара-Аузусу поселка Булунгу, мы узнали, что до открытия в 1976 г. Кабардино-Балкарского высокогорного заповедника, жителям поселка выдавались определенные квоты на рубку деревьев сосны для строительных целей. Тро-пинчатость на площадке составляет 25%, оголенные участки почвы – 70%.

Участок леса на площадке 1 практически мертвопокровный. Единично встречаются лесные виды: Fragaria vesca , Hieracium eryth-rocarpum, Oxalis acetosella, Poa nemoralis , Ru-bus saxatilis; из луговых – Chamaenerion an-gustifolia , Poa pratensis, Ranunculus caucasicus, Veronica gentianoides. Один вид – Urtica dioica – рудеральный. На стволах деревьев найдено 3 вида лишайников – Bryoria subcana , Pseudev-ernia furfuracea , Usnea hirtа , и два напочвенных – Cetraria islandica , Cladonia chlorophaea .

Площадка 2 заложена в 100 м к ССВ от турбазы. Участок леса – сосняк разнотравный. На площадке насчитывается 25 деревьев сосны, из них 4 с усыхающей кроной. Сомкнутость крон древостоя 0,6; средняя высота деревьев 15 м, средний диаметр стволов 25 см. Обнаружены 14 пней от ранее срубленных деревьев и 2 сухостоя. Подлесок отсутствует. Механические повреждения имеются на 10 % деревьев. Мощность подстилки, состоящей из сосновых иголок – 0,5 см. Тропинчатость – около 10%. Одно оголенное пятно размером 3х4 м.

Напочвенный покров представлен разнотравным сообществом. Общее проективное покрытие (ОПП) травостоя – 55%. В его сложении в равных долях (по 39%) участвуют лесные ( Daphne mezereum , Hieracium erythro-carpum, Luzula multifida, Melica picta, Moneses uniflora, Oxalis acetosella, Pyrola minor, Valeriana tiliifolia, Viola montana и др.) и луговые виды ( Amoria ambigua, Anthoxanthum odoratum, Cerastium arvense, Heracleum aspe-rum, Ranunculus caucasicus, Poa pratensis, Veronica gentianoides и др.). На долю луговолесных видов ( Calamagrostis arundinacea, Ci-cerbita racemosa, Geranium sylvaticum, Primula macrocalyx ) приходится 14%; рудеральных ( Taraxacum officinalis , Amoria repens ) – 6%. На стволах сосен обнаружено 3 вида лишайников – Bryoria subcana , Pseudevernia furfuraceа , Peltigera rufescens , на почве Cetraria islandica , Cladonia chlorophaea , Hypogymnia physodes .

Площадка 3 заложена в 200 м к ССВ от турбазы в сосняке разнотравном. Сомкнутость древесного полога 0.6; средняя высота деревьев – 13 м; средний диаметр стволов – 18 см. Из 31 дерева сосны 7 усыхающих, 4 сухостоя. Пни – 7 шт. Подлесок и подрост отсутствуют. Тропинчатость – около 10%. Мощность подстилки – 1,5-2 см.

ОПП травостоя – 60%. Наиболее обильны виды лесной группы – Pyrola minor (ПП

15%), Oxalis acetosella (ПП 5%), Hieracium erythrocarpum (ПП 5%). Единично встречаются как некоторые лесные виды ( Daphne mez-ereum , Luzula pilosa , Millium effusum , Polygo-natum verticillatum, Vaccinium vitis-idaeus ), так и луговые ( Anthoxanthum odoratum, Galium cruciata, Ranunculus caucasicus ). На долю лесных видов в напочвенном покрове приходится 53%, луговых – в два раза меньше. На подстилке из сосновых игл найдено несколько экземпляров редкого растения из семейства Orchidaceae – Listera cordata (вид внесен в Красную книгу КБР [4]. В начале прошлого века А.В. Щукина писала о том, что в сосновом лесу на морене ледника Шаурту (верховья Гара-Аузусу, область Главного Кавказского хребта) встречаются 2 редкие для Северного Кавказа орхидеи – Epipogon aphyllum и Listera cordata [9]. Таким образом, подтверждено нахождение одного из этих редких видов в пределах ущелья.

Из других редких видов вне учетных площадок найдены одна особь Primula bayernii (берег родникового ручья в сосновом лесу близ площадки 2), занесенного в Красную книгу КБР [4] и несколько особей Valeriana jelenewskyi в расщелине скалы близ турбазы. Местонахождение Primula bayernii в сосновом лесу не типично. Его характерное местообитание – щебнистые места в альпийском и субнивальном поясах, где он встречается рассеянно. Можно предположить, что зачатки Primula bayernii принес ручей, берущий начало в альпийском поясе, и они благополучно укоренились. Состав эпифитной лихенофлоры здесь более разнообразен: Bryoria subcana , Evernia divaricata , Peltigera rufescens , Pseudev-ernia furfuracea, Usnea hirta, Vulpicida pinastri . Эпигейных лишайников два вида – Cladonia chlorophaea , Hypogymnia physodes .

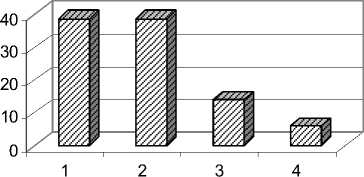

Площадка 4 заложена в 500 м к С от турбазы в сосняке чернично-брусничном. Сомкнутость крон 0,6; средняя высота деревьев – 16 м; средний диаметр – 29 см. Из 20 деревьев, составляющих древостой, обнаружен только один сухостой. Признаков усыхания крон нет. Пни в количестве 4 шт. Подлесок и подрост отсутствуют. Мощность подстилки – 1,5-2 см. Через площадку проходит одна старая еле заметная тропа.

В напочвенном покрове (ОПП 70%) доминантами являются кустарнички Vaccinium vitis-idaeus (ПП 35%) и Vaccinium myrtyllus (15%). Из травянистых растений преобладают лесные виды – Antennaria caucasica, Fragaria vesca, Hieracium erythrocarpum, Luzula multi-fida, Luzula pilosa, Melica picta, Moneses uniflora, Oxalis acetosella, Pyrola minor, Viola montana. Луговые и лугово-лесные виды немногочисленны. Соотношение перечисленных групп растений: лесные 57%, луговые 26%, лугово-лесные 13%.

Видовой состав лишайников практически аналогичен таковым на предыдущих площадках: Bryoria subcana, Hypogymnia physodes, Peltigera rufescens, Pseudevernia fur-furacea, Usnea hirta, Vulpicida pinastri. Анализ видового состава лишайников выявил их неодинаковую устойчивость к локальному загрязнению атмосферы, источником которого является котельная на территории турбазы. На первой площадке на расстоянии 20 м от котельной на высоте около 2 м на южной стороне стволов деревьев, обращенной в сторону котельной, обнаружено всего три вида лишайников. Покрытие лишайниками стволов сосен составляет в среднем 7%. Северная сторона стволов отличается более высоким покрытием лишайниками-эпифитами (15%). По мере удаления от источника загрязнения происходит увеличение видового состава лишайников-эпифитов (с 3-х до 6) и их проективного покрытия (до 27-30%). Также обнаружено, что скорость уменьшения покрытия лишайников на южной стороне деревьев по мере приближения к источнику загрязнения (котельной) значительно выше, чем на северной.

Рекреационное воздействие на лесные экосистемы заключается, прежде всего, в вытаптывании живого напочвенного покрова, в результате чего происходит уплотнение верхнего слоя почвы, что в свою очередь приводит к нарушению гидротермического режима. Ухудшение условий водно-минерального питания отрицательно сказывается на деятельности корневой системы деревьев. Это может вызвать усыхание крон, привести к появлению сухостоя. При вытаптывании разрушается лесная подстилка; лесные виды растений сменяются луговыми и устойчивыми к этому воздействию рудеральными. При интенсивном воздействии возникают оголенные пятна почвы.

Таблица. Состояние горно-долинного леса в ущелье Гара-Аузусу

|

Пло щад ка |

Местонахождение |

Тип леса |

Признаки нарушенности |

Эффект воз-действия |

Стадия дигрессии |

|

1 |

рядом с турбазой, Н- 2160 м |

сосняк разнотравный |

лес одноярусный; имеется сухостой и деревья с усыхающей кроной; 30% деревьев с механическими повреждениями; свыше 50% оголенных участков почвы; травяной покров и лесная подстилка отсутствуют на тропах и оголенных пятнах почвы. |

разрушаю-щий |

третья (сильно нарушенный лес) |

|

2 |

100 м к СЗ турбазы Н - 2130 |

сосняк разнотравный |

лес одноярусный; имеется сухостой и деревья с усыхающей кроной; 10% деревьев с механическими повреждениями; мощность подстилки 0,5 см; имеются тропы и одно оголенное пятно; в напочвенном покрове равное участие лесных и луговых видов, имеются рудеральные виды. |

по-вреж-дающий |

вторая (средне нарушенный лес) |

|

3 |

200 м к СЗ от турбазы Н-2098 |

сосняк разнотравный |

лес одноярусный; имеется сухостой и деревья с усыхающей кроной; механические повреждения единичны; мощность подстилки до 2 см; в напочвенном покрове преобладают лесные виды. |

по-вреж-дающий |

вторая |

|

4 |

500 м к С от турбазы Н-2073 |

сосняк чернично-брусничный |

Лес одноярусный; механические повреждения единичны; мощность подстилки до 2 см; в напочвенном покрове преобладают лесные виды. |

нарушаю-щий |

первая (слабо нарушенный лес) |

По данным экспедиции Воронежского ЛТИ, проводившего в 1978 г. обследование сосновых лесов в Приэльбрусье, средняя сезонная нагрузка на 1 га территории составляла около 1000 человек. При такой нагрузке плотность верхних слоев почвы составила 60 кг/см2 (на нетронутых участках – 5-15 кг/см2); а состояние леса оценено как крайне дигрес-сионное [3]. В ущелье Гара-Аузусу средняя сезонная нагрузка на территорию турбазы «Чегем» и прилегающие участки леса в 740 чел./га в период ее довольно длительного (около 50 лет) функционирования вызвала существенные изменения в структуре, отразившиеся на современном состоянии горнодолинного соснового леса (таблица).

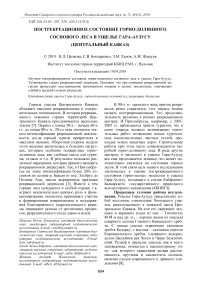

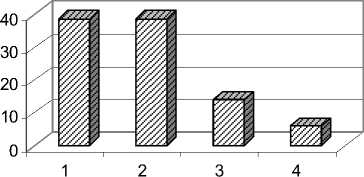

Поскольку наиболее интенсивному воздействию (740 чел./га за сезон) подвергался лес в окрестностях турбазы (площадка 1), его состояние и в настоящее время отвечает третьей стадии дигрессии, т.е. он является сильно нарушенным. На площадках, находящихся на расстоянии более 200 м от турбазы и, следовательно, испытывающих меньшие нагрузки, в пострекреационный период происходит демутация, т.е. постепенное восстановление лесной экосистемы. Первым шагом на этом пути являются положительные изменения в напочвенном покрове, как более лабильного компонента лесной экосистемы, которые выражаются в смене луговых видов растений лесными (рисунок).

Площадка №2

Площадка №2

Рис. Соотношение фитоценотических групп в напочвенном покрове лесных сообществ: 1 – лесные виды; 2 – луговые виды; 3 – луговолесные виды; 4 – рудеральные виды

Соотношение ценотических групп растений на лесных площадках, представленное на диаграммах (рисунок) наглядно показывает, что в напочвенном покрове площадок наиболее удаленных от турбазы, т.е. там, где нагрузка наименьшая, преобладают лесные виды. Таким образом, явные признаки угнетения леса практически исчезают на расстоянии около 0,5-0,6 км от турбазы.

Положительное влияние ослабления или исчезновения рекреационной нагрузки на процесс восстановления горно-лесной экосистемы происходит при слабой и средней степени дигрессии леса. Для восстановления горно-лесной экосистемы при сильной степени дигрессии нужны специальные биотехнологические мероприятия (рыхление почвы, внесение удобрений и др.). Явления демутации, происходящие в напочвенном покрове, позволяют сделать вывод, что одним из действенных способов сохранения горно-долинного соснового леса в Гара-Аузусу будет регулирование рекреационной нагрузки (по-видимому, менее 700 чел./га за сезон) и запрещение размещать в лесу временные палаточные лагеря. Лихеноиндикация показала, что котельная вызывает лишь локальное загрязнение атмосферы, проявляющееся на участке леса, непосредственно прилегающего к турбазе (в пределах 100 м).

В заключении хотелось бы привести цитату из книги известного ученого эколога Джареда Даймонда: «Из разрушаемых естественных мест обитания самого пристального внимания заслуживают леса, болота, коралловые рифы и океанское дно. …Более половины изначальной территории лесов Земли приспособлено человеком под свои нужды, и при существующей тенденции за следующие 50 лет будет приспособлена четверть оставшихся лесов. Это большая потеря для человечества» [2 с. 674-675].

Список литературы Постререактивное состояние горно-долинного соснового леса в ущелье Гара-Аузусу (Центральный Кавказ)

- Галушко, А.И. Флорогенетические районы Центрального Кавказа/Флора Северного Кавказа. -Ставрополь, 1976. -С. 7-32.

- Даймонд, Дж. Коллапс. Почему одни общества выживают, а другие умирают. [пер. с англ.]. -М.: АСТ, 2008. -762 с.

- Коломыц, Э.Г. Загрязнение природной среды//Тр. Высокогорного геофиз. ин-та. -М.: Гидрометеоиздат. -1985. -Вып. 60. -С. 122-131.

- Красная книга Кабардино-Балкарской республики. -Нальчик: Эль-Фа. -307 с.

- Методы изучения лесных сообществ. (Отв. редакторы В.Т. Ярмишко, И.В. Лянгузова). -СПб: НИИХимии СПбГУ, 2002. -240 с.

- Соколов, В.Е. Млекопитающие. Насекомоядные/В.Е. Соколов, А.К. Темботов. -М.: Наука, 1989. -С. 3-27.

- Цепкова, Н.Л. Подходы к оценке рекреационного воздействия на горные леса Северного Кавказа/Н.Л. Цепкова, В.В. Разумов, Л.М. Калашникова//Вестник Каб.-Балк. гос. ун-та. -1996. -Вып. 1. -С. 105-107.

- Щукин, И.С. (составитель). Четырехъязычный энциклопедический словарь терминов по физической географии. -М.: Сов. Энциклопедия, 1980. -699 с.

- Щукина, А.В. К ботанической карте горной части бассейна Чегема//Землеведение. Геогр.ж. им. Д. Н. Анучина. -1928. -Т. 30, Вып. 3. -С. 39-46.