Построение антикризисной политики управления предприятиями пищевой промышленности СКФО

Автор: Глухова Дарья Владимировна

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Экономические науки

Статья в выпуске: 5, 2014 года.

Бесплатный доступ

Кризис как негативное явление влечет естественный отток финансовых ресурсов из организации, замедление оборачиваемости капитала, потерю ликвидности и инвестиционной привлекательности активов. В теории финансового менеджмента фактор времени и его влияние на кризисное состояние организации играет весьма важную роль. Антикризисное управление позволяет отслеживать кризисные факторы предприятия, распределять финансовые ресурсы, повышать эффективность управленческих решений. В статье проведен анализ особенностей антикризисного управления предприятиями пищевой промышленности СКФО в краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном интервалах.

Кризис, антикризисное управление, антикризисная политика, стратегия, мониторинг, диагностика

Короткий адрес: https://sciup.org/14936758

IDR: 14936758 | УДК: 658.14/17

Текст научной статьи Построение антикризисной политики управления предприятиями пищевой промышленности СКФО

Кризис как негативное явление влечет естественный отток финансовых ресурсов из организации, замедление оборачиваемости капитала, потерю ликвидности и инвестиционной привлекательности активов. Следует особо подчеркнуть, что финансовый потенциал организации в подобный период утрачивает свои производительные ресурсные возможности. Чем дольше предприятие находится в кризисном состоянии, тем выше вероятность его скорейшего исчезновения с рынка.

В теории финансового менеджмента фактор времени и его влияние на кризисное состояние организации играет весьма важную роль. Антикризисное управление позволяет отслеживать кризисные факторы предприятия, распределять финансовые ресурсы, повышать эффективность принятия управленческих решений [1, с. 88].

Сравнительный анализ особенностей антикризисного управления предприятиями в краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном периодах проведен по 8 критериям (таблица 1).

Таблица 1 – Сравнительный анализ механизма антикризисного управления предприятиями с позиции фактора времени

|

Параметр сравнения |

Антикризисное управление в краткосрочном временном интервале (до 4–6 месяцев) |

Антикризисное управление в среднесрочном периоде (6–12 месяцев) |

Антикризисное управление в стратегической перспективе (1–3 года) |

|

Характер принятия управленческих решений |

Оперативный |

Корректирующий |

Системный, превентивный |

|

Расходы на финансирование мероприятий |

Значительные |

Высокие |

Относительно невысокие |

|

Применяемый инструментарий |

Ограниченный |

Достаточно разнообразный |

Широкий |

|

Наиболее значимые объекты управления |

Платежеспособность, финансовые ресурсы и другое |

Структура активов, краткосрочных обязательств и другое |

Структура источников финансирования, рыночная активность и другое |

|

Последствия от неверно принятых решений |

Катастрофические |

Ощутимые |

Не существенные |

Продолжение таблицы 1

|

Параметр сравнения |

Антикризисное управление в краткосрочном временном интервале (до 4–6 месяцев) |

Антикризисное управление в среднесрочном периоде (6–12 месяцев) |

Антикризисное управление в стратегической перспективе (1–3 года) |

|

Приоритетные области |

Операционная деятельность |

Операционная и финансовая деятельность |

Операционная, инвестиционная и финансовая деятельность |

|

Ответственность и ключевая роль в принятии управленческих решений |

Руководство организации, ключевые сотрудники |

Руководство, ключевые сотрудники, начальники отделов |

Основная часть персонала |

|

Ожидаемый (видимый) эффект от принимаемых решений |

Высокий |

Средний |

Невысокий |

Так, характер принятия управленческих решений в организации предопределяет скорость реагирования на кризисное состояние в том или ином промежутке времени. Более оперативное принятие решений в краткосрочном временном интервале призвано ускорить восстановительные процессы, скорректировать существующие механизмы формирования и распределения финансовых ресурсов. Антикризисное управление в среднесрочном интервале носит, скорее, корректирующий характер и направлено на закрепление положительных начинаний, имеющих место в краткосрочном. В стратегической перспективе принятие управленческих решений носит системный превентивный характер. Основная цель принятия таких решений – недопущение длительного развития кризиса, реализация системы профилактических (превентивных) мероприятий, направленных на упрочение долгосрочных финансовых позиций предприятия.

Расходы на финансирование антикризисных мероприятий также существенно различаются. Значительные затраты характерны в краткосрочном интервале. Несколько меньший их объем требуется для восстановления финансового равновесия предприятия в среднесрочной перспективе и относительно малый – для обеспечения стратегической финансовой устойчивости. Уменьшение затрат с увеличением временного интервала должно сопровождаться ростом эффективности антикризисных мероприятий в соответствующем временном отрезке [2].

Применяемый инструментарий зависит от уровня локализации антикризисных задач. Так, для восстановления финансовой устойчивости предприятия в краткосрочном интервале используется ограниченный, более действенный инструментарий, направленный на достижение максимальной эффективности мероприятий, в достаточной степени разнообразным является инструментарий в среднесрочном периоде, позволяющий организации реализовать больше возможностей в варьировании своим финансовым антикризисным инструментарием. В стратегическом временном отрезке предприятие обладает максимальными финансовыми и временными возможностями по реализации антикризисных инструментария и стратегий.

Антикризисное управление в краткосрочном временном отрезке призвано сконцентрировать усилия на обеспечении текущей платежеспособности предприятия, уменьшении разрывов между оттоком и притоком денежных ресурсов в его финансовую систему. Основные объекты управления в краткосрочном интервале: платежеспособность организации, структура оборотных активов, дебиторская задолженность. В среднесрочной перспективе обычно переходят от улучшения текущих показателей платежеспособности к оптимизации структуры активов организации и сокращению величины краткосрочных обязательств. Антикризисное управление в долгосрочной перспективе должно быть нацелено на оптимизацию структуры источников финансирования предприятия, увеличение рыночной активности с целью наращивания притоков финансовых ресурсов.

Последствия от неверно принятых решений наиболее сильно проявляются в краткосрочном периоде антикризисного управления и могут быть катастрофическими в случае низкой их эффективности, ощутимыми в среднесрочном временном периоде и несущественными в стратегическом плане.

Спектр принимаемых решений в краткосрочном периоде сосредоточен в большинстве своем на эффективности текущей (операционной) деятельности, наращивании результатов финансовой деятельности, расширении инвестиционных возможностей предприятия [3].

Ответственность и ключевая роль в принятии управленческих решений в краткосрочном периоде возложена на руководящий состав и его ключевых сотрудников; в среднесрочном периоде число ответственных лиц дополняется начальниками отделов, департаментов, других структурных подразделений; в стратегической перспективе – охватывает значительное количество работников.

Наибольший эффект от антикризисных мероприятий наблюдается в краткосрочном периоде в силу высоких затрат, направленных на реанимацию финансового состояния предприятия, его стабилизацию. Сравнительно ниже по величине эффективность мероприятий в среднесрочной перспективе и еще меньше – в стратегической.

С практической точки зрения реализация антикризисных мероприятий должна соответствовать, на наш взгляд, так называемому вектору позиционируемых целей – перечень наиболее значимых целей организации в рамках антикризисного управления. Зачастую такой вектор целей не учитывает фактор времени, то есть в число целей восстановления финансового равновесия предприятия могут входить как краткосрочные, так и долгосрочные приоритеты, что в определенной степени способствует распылению финансовых ресурсов, не всегда приводит к позитивному эффекту, может сопровождаться усугублением существующего финансового состояния предприятия, потерей финансового контроля.

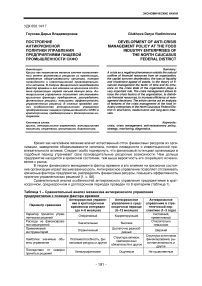

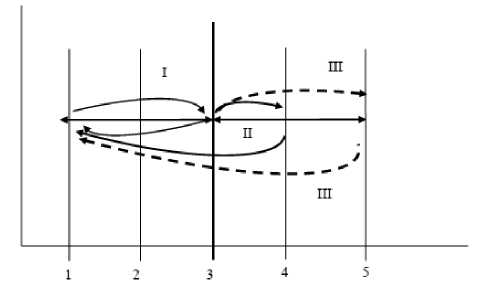

Учитывая вышеизложенное, автор считает целесообразным разделение наиболее приоритетных антикризисных целей в каждом временном отрезке и определение их значимости в складывающихся условиях (рисунок 1). При этом в каждом временном промежутке предполагается выделение не более пяти основных целей, каждая из которых служит необходимым ориентиром при последующем принятии управленческих решений. Цели не должны пересекаться, так как в противном случае нивелируется временные ограничения на их реализацию.

Рисунок 1 – Позиционируемые цели предприятий в рамках антикризисного управления

При этом значимость краткосрочных целей оценим равной 1 баллу, среднесрочных – 0,5 балла, стратегических – 0,25 балла. Убывающая значимость с увеличением периода оценки показывает, что приоритет в условиях кризиса на предприятии отводится достижению в первую очередь краткосрочных целей восстановления финансового равновесия.

Если суммарная оценка в баллах выше или равна 5, то вектор целей антикризисного развития считается устойчивым. При низких значениях, не превышающих 5 баллов, соответственно, вектор целевого антикризисного восстановления стабильности организации считается неустойчивым. Вектор целей развития предприятий пищевой промышленности Ставропольского края за 2008–2012 гг. представлен в таблице 2.

Анализ данных таблицы 2 позволяет заключить, что приоритетные цели предприятий в первую очередь направлены на наращивание финансовых ресурсов и оптимизацию расходов; среднесрочные и стратегические цели антикризисного развития не являются доминирующими. Общая оценка их значимости не превышает установленного ограничения в 5 баллов, что говорит о недостаточном внимании к вопросам антикризисного управления.

Таблица 2 – Сложившийся вектор позиционируемых целей предприятий пищевой промышленности Ставропольского края в 2008–2012 гг.

|

z ф о > |

Приоритетная цель |

ООО «Кавказвнешторг» |

ОАО «Старт» |

ОАО «Рычал-Су» |

|||

|

Статус цели |

Оценка, балл |

Статус цели |

Оценка, балл |

Статус цели |

Оценка, балл |

||

|

>s Z 7 О о S н |

Обеспечение необходимого уровня платежеспособности |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

Поддержание ликвидности баланса |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

|

Увеличение притока финансовых ресурсов |

1 |

1 |

1 |

||||

|

Оптимизация расходов□ |

1 |

1 |

1 |

||||

|

Временное приостановление долгосрочных проектов и другое |

1 |

- |

- |

- |

- |

||

|

>s 3 Z 7 О ф ф о |

Поддержание сбалансированной структуры активов |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

Сокращение текущих краткосрочных обязательств |

0,5 |

0,5 |

0,5 |

||||

|

Восстановление деловой и рыночной активности |

0,5 |

0,5 |

0,5 |

||||

|

Минимизация стоимо сти и/или обслуживания источников финансирования |

- |

- |

0,5 |

- |

- |

||

|

Активная диверсификация активов и другое |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

|

S ф 7 S Ф н го о. н о |

Обеспечение сбалансированной структуры капитала |

0,25 |

0,25 |

0,25 |

|||

|

Максимизация акционерной (рыночной) стоимости организации |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

|

Усиление конкурентных рыночных позиций предприятия |

- |

- |

- |

- |

0,25 |

||

|

Создание стратегиче ских финансовых резервов |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

|

Корректировка существующей стратегии развития и другое |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

|

X |

ИТОГО: |

X |

4,5 |

X |

4,0 |

X |

4,0 |

Необходима коррекция существующих целей в рамках антикризисного управления (таблица 3), которая в определенной степени позволит улучшить систему принятия решений и распределения финансовых ресурсов на предприятиях.

Так, например, для ОАО «Старт» и ОАО «Рычал-Су» целесообразно усилить стратегические аспекты в управлении. В краткосрочном периоде общим для коммерческих организаций должно стать, в том числе, и обеспечение необходимого уровня платежеспособности. Сокращение краткосрочных обязательств следует проводить одновременно с минимизацией стоимости их обслуживания. Учитывая то обстоятельство, что в ОАО «Старт» высокое значение привлеченных источников финансирования и дебиторской задолженности, предприятию необходимо сконцентрироваться на создании стратегических финансовых резервов. Реализуемую в ООО «Кавказвнешторг» политику управления целесообразно усилить расширением конкурентных позиций.

Особенностью рассмотренного выше целеполагания является то, что построение вектора антикризисных целей в организации должно быть сбалансированным: не следует концентрировать усилия только на краткосрочной или стратегической составляющих, цели не должны быть расплывчатыми, им необходимо дополнять друг друга.

В соответствии с теорией циклического развития функционирование организации как социально-экономической системы носит волнообразный характер. Выявление цикличности в развитии позволяет в какой-то мере отслеживать каждую фазу и принимать соответствующие управленческие решения в целях установления необходимого равновесия и недопущения наступления негативного (кризисного) развития организации, ресурсного зависания [4].

Своеобразным методическим дополнением к существующей классификации фаз кризисного развития коммерческих организаций может быть подход, основанный на описании кризисного состояния предприятия с точки зрения ресурсно-ориентированного позиционного подхода, описание которого представлено ниже. В его основе лежит идентификация организации как продуцента и одновременно реципиента ресурсов, прежде всего, финансовых, и последующий анализ «ресурсных переходов» текущего состояния организации в возможное (наиболее вероятное).

Таблица 3 – Перспективный вектор позиционируемых целей предприятий в 2013–2015 гг.

|

ф о > |

Приоритетная цель |

ООО «Кавказвнешторг» |

ОАО «Старт» |

ОАО «Рычал-Су» |

|||

|

Статус цели |

Оценка, балл |

Статус цели |

Оценка, балл |

Статус цели |

Оценка, балл |

||

|

>х 3 X 7 О о о н го |

Обеспечение необходимого уровня платежеспособности |

1 |

1 |

1 |

|||

|

Поддержание ликвидности баланса |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

|

Увеличение притока финансовых ресурсов |

1 |

1 |

1 |

||||

|

Оптимизация расходов |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

|

Временное приостановление долгосрочных проектов и другое |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

|

>х 3 X 7 о о ф X ф о |

Поддержание сбалансиро ванной структуры активов |

1 |

1 |

■ |

1 |

||

|

Сокращение текущих краткосрочных обязательств |

0,5 |

0,5 |

0,5 |

||||

|

Восстановление деловой и рыночной активности |

- |

- |

- |

- |

0,5 |

||

|

Минимизация стоимости и/или обслуживания источников финансирования |

■ |

0,5 |

0,5 |

- |

- |

||

|

Активная диверсификация активов и другое |

0,5 |

0,5 |

1 |

0,5 |

|||

|

>х о ф 7 X ф н го н о |

Обеспечение сбалансиро ванной структуры капитала |

0,25 |

0,25 |

0,25 |

|||

|

Максимизация акционерной (рыночной) стоимости организации |

- |

- |

0,25 |

0,25 |

|||

|

Усиление конкурентных рыночных позиций предприятия |

0,25 |

0,25 |

0,25 |

||||

|

Создание стратегических финансовых резервов |

- |

- |

0,25 |

- |

- |

||

|

Корректировка существующей стратегии развития и другое |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

|

X |

ИТОГО: |

X |

5,0 |

X |

5,5 |

X |

5,25 |

Полагаем, что с позиции данного подхода, финансовое состояние организации может пребывать в одном из пяти возможных фаз:

Первое - ресурсное насыщение. Организация прилагает все усилия для аккумулирования ресурсов любой финансовой природы.

Второе – целевое ресурсное потребление, адресное перемещение и последующее распределение финансовых ресурсов по потребителям в зависимости от объемов, сроков; на этой стадии также выявляется возможная цикличность в перемещении ресурсов.

Третье – ресурсная трансформация, которая является, по мнению автора, ключевой. От качества используемых механизмов в данном случае зависит их дальнейшая эффективность. Ресурсы получают свое перерождение в форме конечных процессных результатов-выходов (ПРВ).

Четвертое – временное истощение финансовых ресурсов (циклический ресурсный разрыв), усугубление которого, в том числе сопровождаемое увеличением времени начала следующего цикла насыщения финансовыми ресурсами, приводит к опасной фазе – фазе застоя.

Последняя фаза, так называемая фаза застоя, является логичным продолжением предыдущего состояния. В результате нерациональной политики насыщения, целевого ресурсного потребления и ресурсной трансформации финансовая система предприятия сталкивается с неспособностью своевременного качественного устранения разрывов в производстве и потреблении ресурсов, в том числе и временных, а также снижения финансового напряжения и сопутствующих движению рисков.

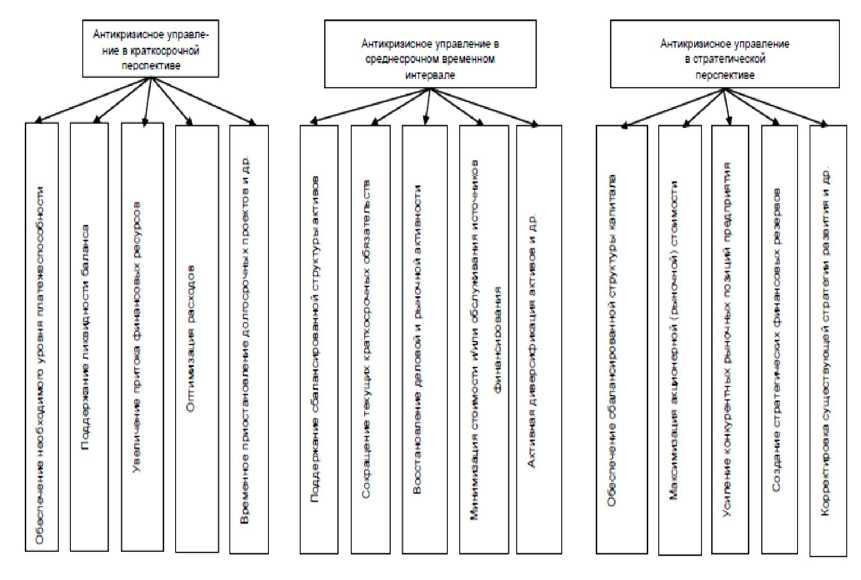

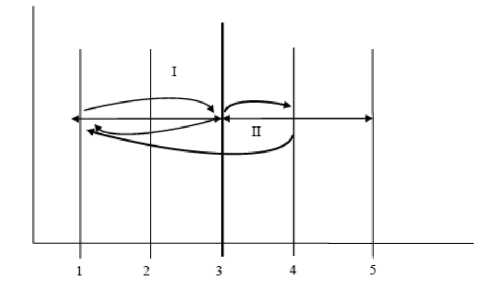

Рассмотрим особенности ресурсного перехода на схеме (рисунок 2).

Рисунок 2 – Цикличность ресурсного перехода по фазам (продолжительность каждой фазы условная)

Первый переход (I) характеризуется гармоничной циркуляцией финансовых ресурсов в организации. Для него свойственен стабильный цикл движения капитала по следующим фазам: «1– 2–3–1». Регулярное снабжение организации финансовыми ресурсами не приводит к резким колебаниям операционной эффективности, резкому изменению структуры источников финансирования, а, следовательно, делает ее активы привлекательными с инвестиционной и стратегической точек зрения.

Для второго перехода (II) характерна нестабильная циркуляция финансовых ресурсов по повторяющейся схеме: «1–2–3–4–1», но поддающаяся в той или иной мере финансовому контролю. Временный недостаток финансовых ресурсов компенсируется краткосрочными внешними источниками финансирования или посредством реализации политики оптимизации операционных и инвестиционных затрат.

Наиболее опасным является третий переход (III), для которого свойственна схема: «1–2–3– 4–5» или «1–2–3–5». Зависание финансовых ресурсов в 4–5 фазах сигнализирует о неэффективной (скорее кризисной) их циркуляции в финансовой системе предприятия, как следствие, явной нестабильности текущего финансирования. От длительности нахождения организации в таком финансовом состоянии зависит то, каким будет его завершение: реанимационным (по схеме «1–2–3– 4–5–1» или «1–2–3–5–1»), либо затухающим, приводящим к банкротству, реорганизации или ликвидации. Используя описанный выше подход, определим фазы развития исследуемых объектов с точки зрения циркуляции финансовых ресурсов (рисунки 3–5).

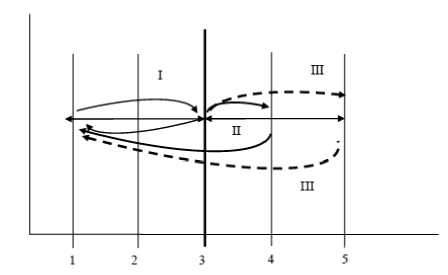

Рисунок 3 – Выявленная цикличность в формировании финансовых ресурсов по фазам в ООО «Кавказвнешторг» в 2008–2012 гг.

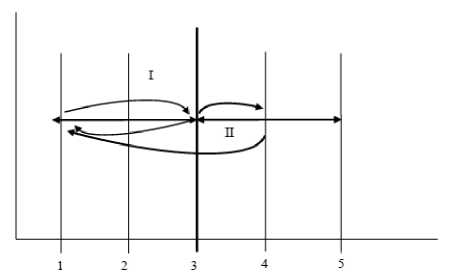

Рисунок 4 – Выявленная цикличность в формировании финансовых ресурсов по фазам в ОАО «Старт» в 2008–2012 гг.

Рисунок 5 – Выявленная цикличность в формировании финансовых ресурсов по фазам в ОАО «Рычал-Су» в 2008–2012 гг.

Общая оценка эффективности функционирования финансовой системы предприятий пищевой промышленности Ставропольского края в 2008–2012 гг. показывает, что в ООО «Кав-казвнешторг» и ОАО «Рычал-Су» заметна циклическая нестабильность, обусловленная низкой эффективностью трансформации финансовых ресурсов. Более опасным видится состояние ОАО «Старт»: высокое значение привлеченных финансовых ресурсов, их нестабильное распределение и структура потребления.

Таким образом, очевидно, что для восстановления финансового равновесия, то есть недопущения дальнейшего усугубления ситуации, целесообразно повысить оборачиваемость финансовых ресурсов.

В целях построения более эффективной антикризисной политики необходимо формирование взвешенного вектора позиционируемых целей, соответствующего нынешним реалиям финансового управления и учитывающего возможную динамику изменений финансового равновесия.

Повышению эффективности управления финансовыми ресурсами в организации способствует мониторинг их циркуляции. Анализ цикличности в их формировании и потреблении позво- лит частично спрогнозировать финансовое равновесие организации. В качестве возможных критериев эффективности антикризисного управления финансовым состоянием предприятий следует использовать соотношение между чистыми активами и краткосрочными обязательствами, а также между перманентным капиталом и текущими пассивами.

Ссылки:

-

1. Гаген А. Антикризисное управление предприятием. Основные моменты. URL: http://www.financial-lawyer.ru/news-box/economistu/financial_management/132-528135.html (дата обращения: 23.04.2014).

-

2. Плешкова Т.Г., Куницына Н.Н. Методы оптимизации структуры капитала организации с учетом факторов внешней среды // Финансовые исследования. 2008. № 18. С. 51–58.

-

3. Антикризисное управление / под ред. проф. Э.М. Короткова. 2-е изд., доп. и перераб. М., 2007. 620 с.

-

4. Куницына Н.Н. Финансовое планирование как элемент механизма корпоративного управления // Экономический анализ: теория и практика. 2006. № 12. С. 3–7.