Построение мульд сдвижения дневной поверхности месторождений, полученных расчётным методом по единичным данным геодезических измерений и материалам многолетней разработки крупных газовых залежей (на примере пласта ПК-1 сеномана южной части Губкинского месторождения)

Автор: Радченко А.В., Новиков В.Ф., Мимеев М.С.

Журнал: Академический журнал Западной Сибири @ajws

Рубрика: Природопользование

Статья в выпуске: 2 (45) т.9, 2013 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140220936

IDR: 140220936

Текст статьи Построение мульд сдвижения дневной поверхности месторождений, полученных расчётным методом по единичным данным геодезических измерений и материалам многолетней разработки крупных газовых залежей (на примере пласта ПК-1 сеномана южной части Губкинского месторождения)

Теоретическое обоснование. Явление оседания земной поверхности при добыче углеводородных флюидов хорошо известно в мировой практике. Опыт исследований этого явления показывает, что мульда сдвижения может иметь самые различные характеристики (прямые оседания поверхности от сантиметров до нескольких метров, воронкообразные формы оседаний с различными радиусами влияния, ложно карстовые воронки и т.п.) в зависимости от физикомеханических свойств вмещающих пород и литологии нефтегазовых коллекторов. В результате этих оседаний многие инженерные сооружения и даже природные объекты терпят значительный ущерб [1, 4, 6, 10, 11,], который можно минимизировать научно -методическими принципами размещения объектов на основе концепции геодинамической безопасности.

Обработка и анализ информации о влиянии темпов разработки месторождения на геодинамическую безопасность наземных и подземных (промышленных и гражданских) зданий и сооружений уже в настоящее время и, особенно для последующих лет эксплуатации углеводородных залежей, как прогнозно-техническое направление становится весьма актуальным.

Из материалов разработки Губкинского газового месторождения анализировались карты толщин слоев 0, 1, 2, 3 горизонта ПК 1, схемы отбора газа, карты толщин подъема газо-водяного контакта (ГВК) и карты падения пластового давления. Для удобства расчёта, исходя из основных данных разработки месторождения за 10 лет (период с 2000 по 2010 годы) по полученным цифровым значениям каждого года построены математические схемы расчетных мульд сдвижения дневной поверхности 2008, 2009 и 2010 года.

Замкнутые фигуры мульд оседания по нулевым значениям построены комплексацией методов: расчетом деформации горного массива по упругой модели; интерполяцией нулевых точек пласта по структурно -тектоническому плану; анализом начального положения ГВК пласта ПК-1 южного участка; а также по- строением математической модели компьютерного варианта.

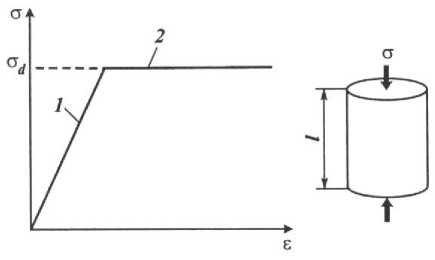

В основу способа расчетного варианта мульды положена послойно-блочная упругая модель горного массива, в которой поведение пород под нагрузкой зависит от времени разработки, темпов добычи сырья и структуры пород. Предполагается, что внутри массива появляются объемы с пониженным пластовым давлением, в которых от веса вышележащей толщи нагрузка не превышает предел прочности пород, где возникают исключительно упругие деформации. Последние, не зависят от времени и, в соответствии с законом Гука, развиваются прямо пропорционально нагрузке (рис. 1.).

Е=Д1/1

Рис. 1. Деформирование изотропной горной породы (1 -упругие деформации; 2 - пластические деформации; 1 - высота образца).

При описании упругих деформаций пород исходят из моделей их структурного состояния. Для пород с неориентированной зернистой структурой возникающие упругие деформации не зависят от направления действия нагрузки. В этом случае для описания напряженно-деформированного состояния достаточно двух констант материала: модуля упругости Е и коэффициента Пуассона v , так как модуль сдвига можно выразить через Е и v . G=E / [2(1+v)]. В соответствии с законом Гука напряжения и деформации в произвольной декартовой системе координат (х, у, z) можно связать между собой следующими соотношениями:

E стг =--------4(1 - v )£ + v£ + v£z ];

-

1 1 - v - 2 v 2LV ’ x y 11

E

°y = i-----Гт[ v£x+ (1 - v )£y+ £];

-

1 - v - 2 v

E

az =;-----7т[ v£x+ v£y+ (1 - vК];

-

1 - v - 2 v

E

T x y = 2(1 + v ) Y xy ’

E

T yz = 2(1 + v ) Y yz ;

E

T zx = Yzx . (1)

2(1 + v )

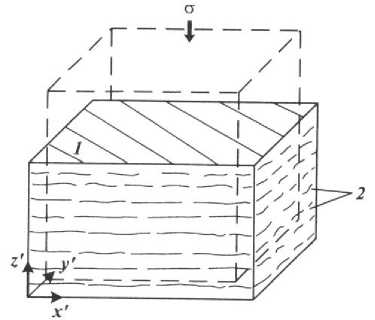

Для схематизированного строения породы со слоистой структурой допущение об моноизотроп-ном характере ее деформаций чаще всего недопустимо [3, 4]. Как показывает опыт, сжимаемость слоистых пород в направлении, нормальном к напластованию, заметно больше, чем в направлении, параллельном этой плоскости?

Рис. 2. Анизотропная деформация горной породы со слоистой структурой (1- плоскость изотропии; 2 – слоистость).

Для таких пород напряженно-деформированное состояние описывается с помощью модели прямолинейно-изотропного упругого тела. Для этого необходимо пять констант материала: модули упругости E 1 и E2, характеризующие сжимаемость соответственно перпендикулярно к плоскости изотропии и в плоскости изотропии, два коэффициента Пуассона v1 и v2, а также модуль сдвига G 2 для напряжений сдвига в плоскости изотропии.

Предположение о том, что породы со слоистой или линейной структурой проявляют прямолинейноизотропные упругие свойства, не всегда соответствует встречающимся в природе условиям. Например, если скальная порода расчленена тремя взаимно ортогональными системами трещин, которые частично раскрыты и заполнены, то зависимость деформирования породы будет проявляться от направления действия нагрузки по динамически напряженным зонам [ 7 ].

В этом случае выявляется более высокая степень анизотропии – ортотропия. Для ее описания необходимо девять независимых констант упругости - это модули упругости Е1, Е2 и Е3 для трех взаимно ортогональных направлений, три коэффициента Пуассона v1, v2 и v3, а также три модуля сдвига G1, G2 и G3. Из теории упругости известно, что может понадобиться до 21 константы постоянной упругости для точного описания анизотропного поведения породы. Современные численные методы расчета позволяют без труда учесть в расчетах любую степень анизотропии породы. Одна- лить такое число постоянных констант упругости вряд ли возможно из-за высокой сложности и стоимости работ. Поэтому на практике чаще всего принимается в расчет упругая изотропная или прямолинейноизотропная модель горного массива.

Для достоверного прогноза параметров процесса сдвижения создается геолого-физическая модель участка месторождения, в которой отображаются основные влияющие факторы [5, 8, 12]. К ним относятся укрупненные элементы геологического разреза, представляющие собой сходные по составу и строению породные образования. Нами решается этот вопрос разломно-блочным строением [5, 7, 9].

Выбор размеров расчетной схемы определен геометрическими параметрами продуктивного пласта. Как правило, месторождения Западной Сибири имеют значительные размеры в плане (десятки километров) и средние глубины от 1 до 3 км. При таком соотношении R/H достаточно рассматривать двухмерные конечноэлементные модели, потому что в этом случае уменьшается степень влияния упругих свойств вмещающих пород на оседание земной поверхности. Для этих моделей достаточно уделить внимание обоснованию упругих и компрессионных свойств пород-коллекторов.

В качестве примера рассмотрим влияние физикомеханических свойств природного массива и коллек- ко для практических задач экспериментально опреде-

Физико-механические свойства пород

Таблица 1

|

Тип породы |

Мощность слоя, м |

Модуль упругости, МПа |

Коэффициент Пуассона |

Объемный вес породы МН/м3 |

|

1. Чередование песков, суглинков, глин |

100 |

1500 |

0,35 |

0,019 |

|

2. Глинистые толщи |

150 |

5000 |

0,3 |

0,02 |

|

3. Переслаивание глин, аргиллитов |

300 |

7500 |

0,3 |

0,022 |

|

4. Глинистая толща |

100 |

5000 |

0,3 |

0,02 |

|

5. Чередование песков, алевролитов, глин, песчаников |

110 |

3500 ± 1000 |

0,35 |

0,021 |

тора на величину оседания дневной поверхности при разработке пласта ПК-1 сеномана. Расчетные слои

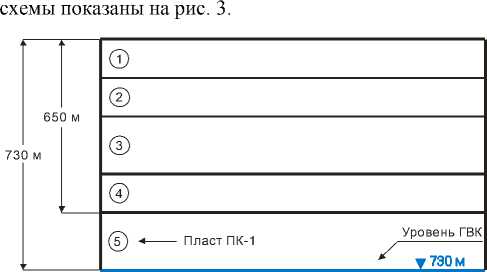

Рис 3. Расчетная схема прогноза сдвижений и деформации горного массива при разработке пласта ПК1 (1 слой - чередование песков, суглинков и глин четвертичного возраста; 2-суглинки и глины миоцен-олигоцена; 3-глины и аргиллиты глубокого моря; 4-глины литорали теплого моря; 5 -чередование песков, алевролитов, глин и песчаников сеноманской толщи).

Далее задаем размер модели таким образом, чтобы получить участок плоского дна мульды сдвижения, т. е. оценить максимальное оседание поверхности. В структуре выделяем участок толщи (геоблок), представленный преимущественно глинистыми и песчаными породами, а также чередованием песков, глин, алевролитов, аргиллитов, песчаников.

Коллектор залегает в интервале глубин 600-730 м и средняя толщина газонасыщенной залежи составляет 110 м. На этом основании составляем таблицу 1.

Падение пластового давления Р1-Р2=ΔР для расчета примем равным 2,5МПа, так как на ЗападноСибирских месторождениях с отработкой до 10 лет более высокие величины падения встречаются очень редко. Параметр упрочнения коллектора χ≈150.

За первоначальные элементы геологического разреза примем «базовые» значения физико-механических свойств пород, взятые из справочной литературы (табл. 1). При таких «базовых» значениях поле оседания горного массива будет направлено вниз по всей поверхности кровли сеномана в расчетном блоке, что подтверждается границами оседания грунта на дневной поверхности геодезическими фото материалами спутниковых радионавигационных систем [2, 5].

При этом согласно данных прогноза оседаний земной поверхности, полученных экспериментально [3, 4] на ряде нефтяных месторождений Западной Сибири, средние величины оседания дневной поверхности колеблются от 120 до 360 мм, при падении давления на 3 МПа и мощности коллекторов 35-55 м.

Однако практика показывает, что впервые годы добычи сырья (при извлечении его из пласта-коллектора до 10% от общего объема и снижении пластового давления до 20% от начального), деформации происходят только в верхней части коллектора от 2% до 15% его толщины. Далее, при снижении пластового давления на 1/3 от начального, деформация охватывает объем до 30% толщины коллектора. Физически это можно объяснить тем, что эта часть коллектора, потеряв пластовое давление, сдерживает нагрузку своей пористостью и скелетом породы. Такой факт частично подтверждается работами Кузьмина Ю.О. и Жукова В.С. [4], и позволяет нам аппроксимировать величину оседания поверхности через расчет толщины деформированной зоны коллектора по изменению электрического сопротивления его пород и показателю падения пластового давления. Для упрощения расчета просадки толщину деформируемой зоны коллектора в средней стадии разработки (до 12 лет) можно принять равной 30%.

В нашем случае средняя мощность коллектора составляет 110 м, добыча ведется чуть более 10 лет, а значит, зона деформации верхней части не превысит 35 м. При потере давления на 25 атмосфер осадка мо-

Ah I h жет составить C = ;

Δσ где См – коэффициент одномерного уплотнения; hс – деформированная зона; h – толщина коллектора; ∆σ – изменение реакции скелета грунта, зависящая от потери давления в пласте.

Предварительный расчет величины осадок.

Расчет для случая одномерного сжатия применяется при большой площади загрузки, превышающей мощность сжимаемости слоя грунта в несколько раз. Боковое расширение грунта, срезающие усилия по периферии мульды не учитываются, а величина нормальных напряженностей (осевая нагрузка) принимается постоянной по всей мощности сжимаемого слоя.

aP

σ = h aP = ha P (2)

1 - n о где h – мощность сжимаемого слоя, n0 – начальное значение коэффициента пористости, a0 – коэффициент сжимаемости,

P – давление обусловленное пластами земной породы мощностью Н, рассчитывалось по формуле:

P = 5 • g • H = 9,8 • 5 • H (3)

где, δ – среднее значение объемного веса породы коллектора (0,02 МН/м3);

H – мощность сжимающей толщи пород до кровли исследуемого пласта (621 м)

P = 9,8∙0,02 ∙ 621=122 МН/м2 ;

Рассматриваемое давление уравновешивалось давлением газа (жидкости) в поровом пространстве Р г и реакцией пласта (силы упругости), сжатого продуктивного пласта σ z

Р= Р г + σ z (4)

В результате извлечения газа его пластовое давление уменьшается, это уменьшение восполняется увеличением силы упругости и соответственно дополнительной деформации сжимаемого пласта. При этом сжимающее давление остается неизменным. Из этих соображений запишем

Δ Р г = Δ σ z (5)

В этом случае для описания напряженно-деформированного состояния достаточно двух констант материала: модуля упругости Е и коэффициента Пуассона v. В соответствии с законом Гука напряжения и деформации в произвольной декартовой системе координат (х, у, z) можно связать между собой следующим соотношением (1):

-

^z ="---E^Iv^x + v£y +(1 - vК ];

-

1 - v - 2 v

Полагается, что свойства пород в плоскости залегания изотропными, тогда ε х = ε у и уравнение (1) примет вид:

E

^z =;------[TvVx-v^x + (1 -v)^z] (6)

-

1 - v - 2 v

Для предварительных расчетов пренебрежем членом 2 v ε х так как сжимаемый пласт испытывает боковое давление соседних пластов. Учитывая соотношение Δ Р г = Δ σ z и (6) выразим проседание породы над месторождением в результате извлечения газа в виде:

M , AP, (1 -v - 2v2),

∆L = ∆ε ⋅ h = г h (7)

z c Е (1 -v) c hc – толщина зоны деформации составляет 35., ∆P – величина изменения пластового давления (примерно равно 25 атм или 2,5 МПа на декабрь 2010 года). Если исходить из табличного значения модуля упругости Е=3,5·109 Па и hc=35, то абсолютная величина просе- дания составит

∆ L == (1 - ν - 2 ν 2 ) ⋅ h ⋅ ∆ P = 0,21 ⋅ 10 - 9 ⋅ 35 ⋅ 25 ⋅ 106 = 0.184 м

E ⋅ (1 -ν) c

Для более точного определения величины ΔL необходимо знать усредненный модуль упругости по пласту в предположении, что он деформируется упруго и не происходит слом скелета.

Полученное значение можно привести к просадке на единицу потери давления:

∆ ε = ΔL / ∆P) = 184:25=7.4 мм/атм.

На 01 .0 1 .201 3 г. величина изменения давления в коллекторе составила в среднем 30 атмосфер или 3,0 МПа. Тогда полная осадка за 13 лет верхней части коллектора составит 184 мм, а просадка будет равной 6,13 мм/атм.

Вывод. Полученная величина показывает, что напряжение в коллекторе прямолинейно нарастает, и процесс деформации проходит за счет снижения пористости между частицами, т.е. без разрушения скелета горных пород. Эта величина может служить фоновым показателем для последующих расчетов, анализа и построения мульды оседания дневной поверхности любого месторождения по косвенным критериям на базе прямых и дистанционных измерений параметров разработки продуктивного пласта.

Список литературы Построение мульд сдвижения дневной поверхности месторождений, полученных расчётным методом по единичным данным геодезических измерений и материалам многолетней разработки крупных газовых залежей (на примере пласта ПК-1 сеномана южной части Губкинского месторождения)

- Иванов С.П. Морозное пучение грунтов и его влияние на фундамент (на примере Заполярного нефтегазоконденсатного месторождения)//Академический журнал Западной Сибири. -2012. -№ 4. -С. 6-7.

- Использование спутниковых радионавигационных систем в геодезии. Часть 1: Антонович К.М., Монография, г. Новосибирск, СГГА, 2005.

- Кашников Ю.А., Ашихмин С.Г. Механика горных пород при разработке месторождений углеводородного сырья. -М.: Недра-Бизнесцентр, 2007. -467 с.

- Кузьмин Ю.О., Жуков В.С. Современная геодинамика и вариации физических свойств горных пород. -Изд-во МГГУ, 2004. -262 с.

- Мимеев М.С. Фильтрационно-ёмкостные свойства динамически напряжённых зон Губкинского газового месторождения//Академический журнал Западной Сибири. -2012. -№ 4. -С. 13-14.

- Обустройство южного участка Губкинского газового месторождения, Тюмень, «ТюменНИИгипрогаз», 1997. -154 с.

- Радченко А.В., Мартынов О.С., Матусевич В.М. Динамически напряженные зоны литосферы -активные каналы энерго-массопереноса. Том 1, 2. -Тюмень: Тюменский дом печати, 2009, 2012. -496 с.

- Радченко А.В., Васильев Ю.В., Мимеев М.С. Особенности Губкинского геодинамического полигона и получаемые данные о деформации поверхности месторождения по результатам геодезических измерений, полевых исследований и материалов разработки пласта ПК1//Академический журнал Западной Сибири. -2012. -№ 4 -С. 14-16.

- Радченко А.В., Курчиков А.Р., Матусевич В.М., Зотов П.Б. Патогенные эндемии и их связь с динамически напряжёнными зонами земной коры и техногенезом (на примере г. Тюмени)//Академический журнал Западной Сибири. -2012. -№ 4. -С. 17-19.

- Сабанин И.Г. Гидрогеологическая модель Усть-Балыкского месторождения нефти//Академический журнал Западной Сибири. -2012. -№ 4. -С. 19-21.

- Сидоров В.А., Кузьмин Ю.О. и др. Концепция «Геодинамическая безопасность освоения углеводородного потенциала недр России». -Москва: ИГиРГИ, 2000 -56 с.

- Филатов А.В. Обнаружение подвижек земной поверхности в зоне интенсивной нефтедобычи методами радарной интерферометрии//Вестник Югорского государственного университета. -2006. -№ 4. -С. 103-109.