Построение технологической схемы геоинформационного моделирования при стратегическом планировании социально-эколого- экономического развития Нижневартовского района

Автор: Рянский А.Ф.

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Прикладная экология

Статья в выпуске: 1-1 т.14, 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены некоторые принципы и подходы к построению геоинформационной модели как инструмента стратегического планирования развития региона. Предлагается схема информационно-аналитической системы как сопровождения разрабатываемой модели.

Стратегическое планирование, структурно-функциональный анализ, геоинформационная модель, информационно-аналитическая система, экспертная система

Короткий адрес: https://sciup.org/148205583

IDR: 148205583 | УДК: 629.782.519.711

Текст научной статьи Построение технологической схемы геоинформационного моделирования при стратегическом планировании социально-эколого- экономического развития Нижневартовского района

В современной географии сформировались конструктивные направления, нацеленные на непосредственное обеспечение практики. Потребовалась разработка теории планировочной организации пространства, учитывающей широкий комплекс социальных, экономико-географических, архитектурно-строительных и технологических условий. Подобные синтетические исследования на грани многих наук и дисциплин, объединяющие локальные (местные) и региональные особенности, имеют физико-географические методы и подходы. Они увязываются с проблемами взаимодействия хозяйства, населения и природной среды, т.е. проблемами экологии в широком смысле, и исключительно важны в районной планировке и экологоэкономической экспертизе.

Структурно-функциональный анализ любой территории (геосистемы) позволяет выделить три сосуществующих блока (подсистемы): социальный, хозяйственный и природный. Взаимодействуя, они составляют в каждом регионе системное целое с образованием своеобразной общей структуры. Важнейшей задачей для населения выступает сохранение геосистем в устойчивом состоянии для нынешних и будущих поколений. Это в свою очередь требует обоснованного регулирования антропогенного воздействия на природу. Построение модели устойчивого развития той или иной территории предполагает сбалансированное развитие трех элементов: экономического роста, экологической устойчивости и социальной стабильности общества [1].

В процессе анализа развития внешней среды выделяются благоприятные и неблагоприятные факторы – географические, экологические, ресурсные, исторические и т.д. В связи с этим ключевым принципом создания геоинформационной модели устойчивого развития Нижневартовского района является многопрофильный подход к изучению территории, требующий сбора и анализа комплексных данных и применения различных видов анализа

(ландшафтного, экологического, природноклиматического, природно-хозяйствен-ного и пр.). Для этого необходим анализ рекреационных ресурсов, природных, исторических и этнокультурных достопримечательностей.

Важным принципом геоинформационного моделирования является не только опора на системный анализ возможностей и угроз внешней социально-экономической среды (учет объективных данных о перечисленных ресурсах региона), но и прогнозирование потенциальных возможностей природной среды, природно-технологических трансформаций. Кроме этого, одним из требований к созданию модели должен стать, на наш взгляд, ее открытый характер, предусматривающий вариативность факторов, значимых для стратегического планирования отдельных территорий.

При разработке интегральных моделей территориальных систем наряду с природными данными необходимо учитывать общую концепцию социально-экономического развития региона, а также фактические и плановые технико-экономические показатели хозяйственных систем. Такое исследование требует широкого использования данных моделирования, основой которого является синтетическая пространственная информация.

Конечным итогом нового районирования становится обоснованный вариант нормирования возможных конкретных хозяйственных воздействий на природную среду, включающих характеристики обратной реакции природных систем на хозяйство и здоровье человека. Такое районирование, названное эколого-ландшафтным, позволяет установить пределы воздействия хозяйствования на природу в регионе, которые ограничивают его развитие (экологическое ограничение). Кроме того, с учетом современных тенденций в разработке методики анализа и прогноза функционирования региональных социо-эколого-экономи-ческих систем Сибири, необходимо предусматривать развитие природопользования на базе эко- и этнокультурного императива .

Предлагаемый подход к построению геоинфор-мационной модели предусматривает комплекс мер взаимодействия участников процесса планирования и реализации стратегий развития территории. Построение эффективной информационноаналитической системы (ИАС) должно обеспечить общую организацию рабочих процессов, а также повысить качество и доступность информации, необходимой для поддержки и достижения высокоэффективных решений стратегического планирования.

Цель информационно-аналитической системы управления социально-эколого-экономическим развитием территории – создание оптимальных условий для разработки всех документов и реализации на их основе региональных стратегий.

Эффективное хранение информации достигается наличием в составе информационноаналитической системы целого ряда источников данных. Алгоритм создания ИАС предполагает сбор и первичную обработку данных, извлечение, преобразование и загрузка необходимой информации, размещение в витринах данных и аналитического материала, создание Web-портала.

Необходимым условием подобных систем является обеспечение согласованного ведения баз данных ведомственных средств учета с использованием единых, на уровне региона, справочников. Современные системы поддержки принятия решений обеспечивает пользовательский интерфейс, ориентированный на комплексный анализ накопленной информации.

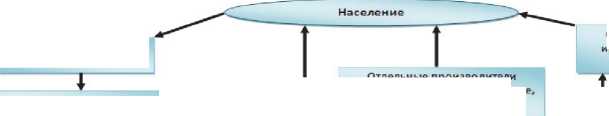

Автоматизированная информационно-аналитическая система (экспертная система) как часть построения геоинформационной модели обеспечения реализации эколого-социально-эконо-мических стратегий региона может выглядеть следующим образом (рис. 1).

Центр изучения общественного мнения

Образовательноинформационный (знаний) блок

Общественно-политические организации (законодательные, партийные, движения, клубы, фонды...)

отдельные производители (государственные, коллективные индивидуальн ые)

Исполнител!

Справочно-информационный блок (основные региональные библиотеки, статуправления)

Конструктивный блок [принятия решений}

Общественно-государственная экспертиза ученых и специалистов

Прогнозы — сценарии Л а ндшафтно-климатические. Варианты Программ развития

Нормативно-правовой блок

Рис. 1. Схема автоматизированной информационно-аналитической системы

Концептуальный блок (социальных приоритетов

ПБД - Постоянная база данных Эколо го-ландшафтный (естественный) блок

Активный Банк Данных территории (минимальная модель)

Организующая программа (пакет математических моделей) t_____+

МВД - Меняющаяся база данных Социально-экономический (антропогенный) блок

В основе экспертной системы, предложенной в работе Ф.Н. Рянского [2] лежит формирование активного банка данных территории (АБДТ), состоящего из ряда блоков. Ландшафтный блок данных, организованных в соответствии с требованиями географической информационной системы (ГИС), составляет пассивную или постоянную часть банка данных (ПБД) о реальных ландшафтах территории. Кроме постоянных (медленно меняющихся) характеристик ландшафтов существует ряд переменных (быстро меняющихся) характеристик антропогенной среды, активно влияющей на состояние ландшафтов.

Они составляют меняющуюся часть банка данных (МБД) о состоянии и динамике реальных ландшафтов территории. Особую роль в предложенной экспертной системе играет набор прогнозов – сценариев, состоящих из постоянной части – прогнозов ландшафтно-климатических циклов – и переменной – сценариев и вариантов социальноэкономического развития территории. Переменные характеристики с информацией из ПБД для конкретных ландшафтов и с прогнозами-сценариями составляют модель состояния среды, позволяющую вести расчеты и делать достоверные выводы о возможностях того или иного природопользования [2].

Для формирования информационноаналитической системы предлагается использовать среду программного продукта MapInfo, позволяющую хранить и обрабатывать данные различных форматов, имеющих географическую привязку на выбранной территории, а также возможность построения и графического отображения геоинфор-мационных моделей разного уровня, в том числе их взаимосвязей в пространстве и времени.

Система позволяет провести анализ данных ПБД и МБД для построения промежуточных моделей прогнозов сценариев, для выбора оптимального сценария устойчивого развития территории, решения долгосрочных и краткосрочных (локальных) задач [3].

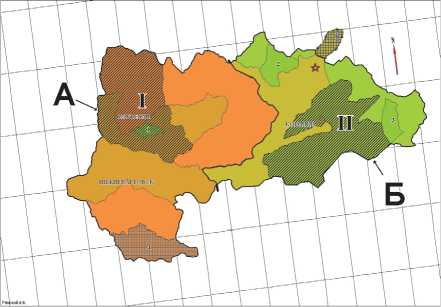

Рис. 2. Эколого-хозяйственное районирование Нижневартовского района

Условные обозначения. 1 – Западная (А) и Восточная (Б) эколого-хозяйственные зоны Нижневартовского региона, а также граница между ними; 2 – границы ландшафтных районов. Экологохозяйственные зоны делятся на подзоны: 3 – интенсивного промышленного освоения; 4 – слабого промышленного освоения; 5 – экологического и научнопознавательного туризма; 6 – этноприродного парка «Корлики» с преобладанием родовых угодий; 7 – перспективных территорий для расширения сети ООПТ. Цифрой 8 обозначены существующие основные особо охраняемые природные территории: заказник «Аган-ский» (1), природный парк «Сибирские Увалы» (2), заказник «Верхе-Ваховский» (3). Географические центры: «звезда» – бывшего СССР, «крест» – Российской империи

Используя данную методику геоинформацион-ного моделирования нами построена модель эколого-хозяйственного районирования Нижневартовского района (Ханты-Мансийский округ-Югра), основой которой стал анализ данных о результатах эколого-географической дифференциации территории Нижневартовского района, территориях традиционного природопользования (родовых угодий), нефтегазоносности Нижневартовского района, а так же данных о существующих особо охраняемых природных территориях, заказниках, заповедниках и объектах культурно-исторических ценностей (рис. 2).

Таким образом, технологическая схема геоин-формационного моделирования развития территории включает в себя следующие этапы: сбор данных для формирования АБДС, классификация и послойная обработка данных, построение тематических картографических наборов данных, сопоставление и анализ групп данных, построение моделей прогнозов сценариев, выбор и построение модели сценария для целей стратегического планирования социально-эколого-экономического развития территории.

Список литературы Построение технологической схемы геоинформационного моделирования при стратегическом планировании социально-эколого- экономического развития Нижневартовского района

- Котляков В.М. Наука. Общество. Окружающая среда. М.: Наука, 1997. 409 с.

- Рянский Ф.Н. Эколого-экономическое районирование в регионе. Владивосток: Дальнаука, 1993. 154 с.

- Рянский А.Ф. Построение и анализ ГИС территории бассейна Верхнего Ваха для этносоциальных, эколого-геосистемных и хозяйственно-экономических целей (Нижневартовский нефтегазовый регион)//Молодежь и наука -третье тысячелетие: Сб. мат-ов Всерос. науч. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых. Ч. 1. Красноярск: КРО НС «Интеграция», 2007. С. 441-446.