Постурологическая оценка нарушений осанки туловища у больных коксартрозом

Автор: Шевцов В.И., Долганов Д.В., Волокитина Е.А., Долганова Т.И., Атманский И.А.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 4, 2004 года.

Бесплатный доступ

В результате изучения выборочных характеристик некоторых показателей осанки у 97 больных коксартрозом до и после оперативного лечения установлено, что значения единичных параметров осанки не отражают специфических проявлений заболевания. Оказалось, что с увеличением числа наблюдений даже в группах больных с односторонней патологией диапазоны варьирования большинства показателей осанки расширялись, а их математически ожидаемые значения стремились к нулю. Сделан вывод, согласно которому для характеристики позных ортостатических стереотипов должны применяться не какие-либо единичные количественные критерии осанки, а специальные выборочные совокупности показателей за регламентируемый промежуток времени топографического наблюдения.

Оптическая топография, ортостатический стереотип осанки, постурологические оценки, коксартроз

Короткий адрес: https://sciup.org/142120764

IDR: 142120764

Текст научной статьи Постурологическая оценка нарушений осанки туловища у больных коксартрозом

Функциональные, анатомические и биомеханические расстройства, возникающие при суставной патологии, сопровождаются не только нарушениями локомоторной функции [1], но и в значительной степени изменяют опорные реакции и позный стереотип тела в ортостатике [2, 3]. На уровне обыденного сознания ассоциации признаков заболевания опорно-двигательной системы с аномалиями позной активности не менее устойчивы и в субъективных оценках общего статуса пациента играют немаловажную роль. Вместе с тем, до настоящего времени диагностика и объективизация нарушений соматических функций опорно-двигательной системы по-прежнему осуществляется не интегрированно, а преимущественно избирательно по тем или иным локальным проявлениям.

Цель настоящего исследования состояла в изучении информативности метода оптической топографии для оценки нарушений осанки туловища у больных с заболеваниями тазобедренного сустава.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В ортостатике до и после эндопротезирования методом оптической компьютерной топографии [4] обследовано 97 больных в возрасте от 17 до 68 лет с коксартрозом третьей-четвертой стадии заболевания. Имеющаяся в ортостатике разновысокость ног (до 6 см) по мере необходимости при обследовании больных компенсировалась специальными деревянными подставками различной высоты.

Методика обследования заключалась в получении подробной информации о дорсальной поверхности туловища пациента в форме оптического сигнала при стоянии с компенсацией и без компенсации имеющегося ортопедического укорочения. Для этого обследуемых размещали на фоне эталонной плоскости, параллельно ее поверхности, в специальном перемещаемом установочном месте с обязательной установкой пяток на одинаковом расстоянии от эталонной плоскости. В зависимости от размеров тела обследуемого установочное место с пациентом перемещалось в зону наилучшей видимости исследуемой поверхности через объектив телевизионной камеры (ТВ). Рельеф обследуемой поверхности преобразовывался ТВ камерой в оптический сигнал после проецирования слайд-проектором сбоку на эту поверхность вертикально ориентированных светлых и темных полос одинаковой ширины. Спроецированное на дорсальную поверхность туловища пациента изображение полос деформировалось в поперечном направлении пропорционально форме рельефа, что позволяло регистрировать ТВ-камерой исследуемый ландшафт с высокой степенью точности. Привязка анализируемой поверхности к анатомическим ориентирам и костным структурам скелета, дополнительно поме- чаемым специальными маркерами квадратной формы (4x4 мм) из светоотражательной пленки, позволяла достаточно точно оценивать ориентацию и взаимное расположение отдельных частей туловища в пространстве. После компьютерной цифровой обработки изображений поверхности туловища параметры и пространственные характеристики наиболее информативных элементов позвоночника и тела схематично представлялись во фронтальной, сагиттальной и горизонтальной проекциях с цифровым представлением их основных параметров в нормированном виде. Полученное в виде оптического сигнала изображение исследуемой поверхности пациента сохранялось в исходной и обработанной формах в базе данных. При повторном то-пографировании предыдущие результаты обследований свободно извлекались из архива и использовались для сравнительного анализа.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

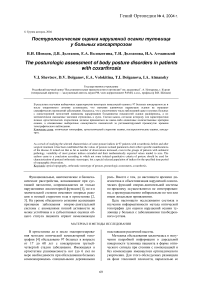

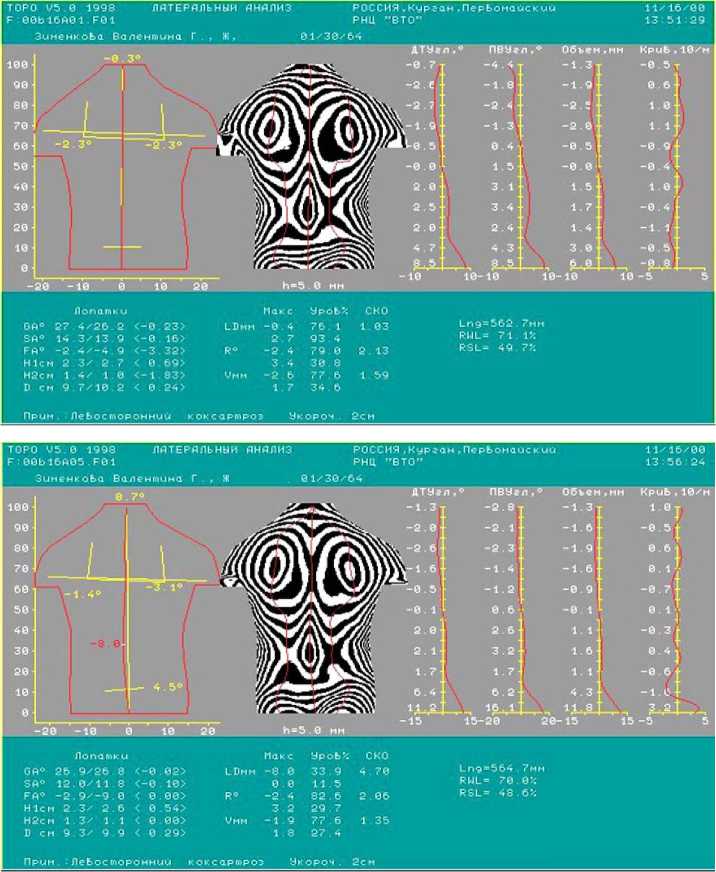

При всей тяжести патологии и при наличии больших диапазонов варьирования показателей осанки их математически ожидаемые значения во фронтальной плоскости по всей группе обследованных больных оставались достаточно гармоничными (табл. 1). Даже средние значения глубины боковых искривлений линии остистых отростков не превышали аналогичные значения в группах больных с первой степенью сколиоза. Выборочная дифференцированная оценка показателей осанки больных во фронтальной проекции по половой принадлежности, также оказалась малоинформативной. Статистически значимые различия по t-критерию Стьюдента между показателями осанки (p<0,05) во фронтальной проекции удалось зарегистрировать лишь в группах больных с разноименной стороной поражения (табл. 2-3). Но даже в диаметрально противоположных по локализации заболевания группах больных значения ориентации тазового пояса (наиболее заинтересованного кинематического элемента туловища при данной патологии) достоверно не отличались. Оказалось, что признаки латеральной асимметрии далеко не всегда связаны со стороной поражения. При наличии выраженного болевого синдрома перекос таза и характер кривизны остистой линии позвоночника почти всегда были направлены в сторону здоровой конечности (рис. 1). В случаях же, когда болевого синдрома при стоянии не было или он был слабым, такая тенденция нарушалась (рис. 2), а конкретные проявления асимметрии различных кинематических составляющих туловища зависели от величины укорочения, тяжести сколиоза и некоторых других фенотипических особенностей соматотипа. Неспецифическое влияние фенотипических проявлений на математически ожидаемые параметры осанки отрицательно сказалось и при выборочных оценках результатов лечения. Даже в группах больных с односторонней патологией до и после проведенного лечения математически ожидаемые значения ориентации наиболее заинтересованных элементов туловища достоверно не отличались, а их фактические изменения зачастую не согласовывались с прогнозируемыми (табл. 4).

Таблица 1

Выборочные характеристики показателей ортостатического стереотипа туловища во фронтальной плоскости у больных с патологией тазобедренного сустава

|

(n = 124) |

Выборочные характеристики показателя |

|||

|

Наименование показателя |

Среднее арифметическое |

Стандартное отклонение |

Диапазон варьирования |

Коэффициент вариации |

|

Латеральный наклон туловища (градусы) |

0,1 |

1,56 |

-5,03 - 4,87 |

1560 |

|

Боковой наклон плечевого пояса (градусы) |

0,63 |

8,38 |

-5,44 - 9,0 |

1330 |

|

Перекос лопаток во фронтальной плоскости (градусы) |

0,59 |

8,8 |

-8,92 - 9,0 |

1492 |

|

Глубина левостороннего искривления позвоночника (мм) |

-6,26 |

6,13 |

-38,01 - 0,00 |

98 |

|

Глубина правостороннего искривления позвоночника (мм) |

4,58 |

6,21 |

0,00 - 43,02 |

136 |

|

Фронтальный перекос тазового пояса (градусы) |

-0,5 |

4,98 |

-17,21 - 24,44 |

996 |

Таблица 2

Выборочные характеристики показателей ортостатического стереотипа туловища во фронтальной плоскости у больных с патологией правого тазобедренного сустава

|

(n = 35) |

Выборочные характеристики показателя |

|||

|

Наименование показателя |

Среднее арифметическое |

Стандартное отклонение |

Диапазон варьирования |

Коэффициент вариации |

|

Латеральный наклон туловища (градусы) |

0,46 |

1,35 |

-2,2 – 3,01 |

293 |

|

Боковой наклон плечевого пояса (градусы) |

2,09 |

15,19 |

-4,62 – 9,00 |

727 |

|

Перекос лопаток во фронтальной плоскости (градусы) |

0,30 |

4,50 |

-8,92 – 17,4 |

1500 |

|

Глубина левостороннего искривления позвоночника (мм) |

-9,37 |

8,15 |

-38,01 - 0,00 |

87 |

|

Глубина правостороннего искривления позвоночника (мм) |

2,72 |

4,05 |

0,00 – 18,21 |

149 |

|

Фронтальный перекос тазового пояса (градусы) |

-0,38 |

6,05 |

-11,86 – 24,44 |

1592 |

Таблица 3

Выборочные характеристики показателей ортостатического стереотипа туловища во фронтальной плоскости у больных с патологией левого тазобедренного сустава

|

(n = 37) |

Выборочные характеристики показателя |

|||

|

Наименование показателя |

Среднее арифметическое |

Стандартное отклонение |

Диапазон варьирования |

Коэффициент вариации |

|

Латеральный наклон туловища (градусы) |

-0,85 |

1,59 |

-5,03 – 3,00 |

187 |

|

Боковой наклон плечевого пояса (градусы) |

0,15 |

2,91 |

-4,72 – 11,95 |

1940 |

|

Перекос лопаток во фронтальной плоскости (градусы) |

2,39 |

14,95 |

-6,27 – 9,00 |

626 |

|

Глубина левостороннего искривления позвоночника (мм) |

-4,76 |

3,96 |

-13,52 – 0,00 |

83 |

|

Глубина правостороннего искривления позвоночника (мм) |

6,9 |

8,81 |

0,00 – 43,02 |

128 |

|

Фронтальный перекос тазового пояса (градусы) |

-0,48 |

5,32 |

-17,21 – 10,98 |

1108 |

Таблица 4

Выборочные характеристики показателей осанки туловища у пяти больных с левосторонним коксартрозом до и после лечения (от 4 месяцев до 2 лет)

|

Наименование показателя |

Выборочные характеристики показателя |

|||

|

Среднее арифметическое |

Стандартное отклонение |

Диапазон варьирования |

Коэффициент вариации |

|

|

Латеральный наклон туловища (градусы) |

-1,81 (-0,44) (p>0,05) |

1,20 (0,65) |

-0,30 - -3,45 (0,44 - -1,15) |

66% (148%) |

|

Боковой наклон плечевого пояса (градусы) |

-0,15 (-1,15) (p>0,05) |

1,52 (1,82) |

1,22 - -2,28 (1,90 - -3,29) |

1013% (158%) |

|

Перекос лопаток во фронтальной плоскости (градусы) |

0,18 (-2,65) (p>0,05) |

2,75 (2, 55 ) |

4,95 - 2,35 (0,83 - -6,27) |

1528% (96%) |

|

Глубина левостороннего искривления позвоночника (мм |

-0,73 (-2,59) (p>0,05) |

1,26 (2,43) |

0,00 - -3,24 (0,00 - -6,48) |

173% (94%) |

|

Глубина правостороннего искривления позвоночника (мм) |

7,17 (4,35) (p>0,05) |

5,11 (3,98) |

15,43 - 0,89 (10,26 - 0,00) |

71% (91%) |

|

Фронтальный перекос тазового пояса (градусы) |

-0,99 (0,75) (p>0,05) |

2,50 (2,68) |

0,98 - -5,93 (3,80 - -4,31) |

252% (357%) |

Примечание: в скобках выборочные характеристики показателей осанки после лечения

Таблица 5

Характеристики показателей осанки туловища во фронтальной проекции у больной З., 37 лет, с левосторонним коксартрозом до и через 2 года после эндопротезирования за пятиминутный интервал наблюдения

|

Наименование показателя |

Выборочные характеристики показателя |

|||

|

Среднее арифметическое |

Стандартное отклонение |

Диапазон варьирования |

Коэффициент вариации |

|

|

Латеральный наклон туловища (градусы) |

0,38 (-0,35) (p>0,05) |

1,62 (0,39) |

1,56 - -0,71 (0,04 - -0,94) |

426% (111%) |

|

Боковой наклон плечевого пояса (градусы) |

-1,19 (-2,68) (p<0,05) |

0,96 (1,06) |

0,40 - -3,32 (-1,11 - -4,3) |

81% (40%) |

|

Перекос лопаток во фронтальной плоскости (градусы) |

-2,54 (-4,43) (p<0,01) |

1,24 (0,72) |

0,45 - -3,77 (-3,76 - -5,54) |

49% (16%) |

|

Глубина левостороннего искривления позвоночника (мм |

-5,47 (-4,70) (p>0,05) |

3,17 (1,72) |

-0,67 - -10,49 (-2,69 - -8,26) |

58% (37%) |

|

Глубина правостороннего искривления позвоночника (мм) |

1,29 (0,26) (p>0,05) |

1,28 (0,40) |

3,39 - 0,00 (1,16 - 0,00 ) |

99% (154%) |

|

Фронтальный перекос тазового пояса (градусы) |

4,38 (0,2) (p<0,001) |

1,30 (0,22) |

7,32 -1,97 ( 0,52 - -0,21) |

30% (110%) |

Примечание: в скобках выборочные характеристики показателей осанки после лечения устранялась, однако в отдаленные сроки после лечения ориентация некоторых элементов туловища, по данным пролонгированного топографи-

ческого обследования, достоверно выравнивалась, а кинематическая активность заметно уменьшалась и стабилизировалась (табл. 5).

Рис. 3. Постурологические схемы осанок туловища во фронтальной проекции у больной с левосторонним коксартрозом в начале (а) и конце (б) топографического обследования

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Из результатов проведенного анализа следует, что наблюдаемые у обследованных больных асимметрии в осанке не являются специфиче-

ским проявлением ортопедического заболевания даже в группах с одноименной стороной заболевания. Есть основания полагать, что если на

уровне организма одностороннее доминирование функционально оправданно, то на видовом и популяционном уровнях - совершенно недопустимо. Видимо, поэтому в процессе эволюции компенсаторно-приспособительные возможности опорно-двигательной системы сформировались таким образом, что онтогенетически формируемая позная асимметрия, по существу, не наследуется и на филогенетическом уровне развития полностью нивелируется.

Во всяком случае, с увеличением выборочных совокупностей даже в обследованных группах больных с односторонней патологией, математически ожидаемые значения большинства показателей стремятся к генеральным значениям, соответствующим минимальной асимметрии, а именно к нулевым значениям упомянутых показателей. Иными словами, положительный адаптационный результат на уровне организма проявляется за счет формирования по-зной асимметрии, а положительный адаптационный результат на видовом и популяционном уровнях – за счет увеличения числа степеней свободы опорно-двигательного аппарата и совершенствования механизмов, расширяющих позно-соматическое разнообразие.

В такой ситуации статистический анализ почти любых выборочных совокупностей становится мало информативным, так как с увеличением числа наблюдений диапазоны варьирования показателей осанки будут расширяться, а их математически ожидаемые значения из большинства рассматриваемых будут стремиться к нулевому уровню. Даже при очень жестких

требованиях к однородности, что почти нереально в ортопедо-травматологической практике, можно априорно утверждать, что достоверность сравнительных оценок между выборочными совокупностями будет очень сомнительной.

Не меньшие сомнения в плане корректности вызывают индивидуальные сравнительные оценки состояния осанки по единичным топографическим схемам. Топографический мониторинг отдельных больных при пролонгированном обследовании показал, что постурологические схемы осанки между установочными и привычными позными стереотипами могут существенно отличаться, кроме того, они достаточно изменчивы и динамичны даже в условиях привычной ортостатики при небольшой продолжительности наблюдения. Из последнего следует, что по единичным топографическим схемам осанки судить о состоянии позного стереотипа также абсурдно, как судить о генеральной совокупности по единичному наблюдению. Следовательно, адекватная топографическая оценка позных стереотипов осанки возможна исключительно по выборочной совокупности постурологических схем туловища за регламентированный интервал наблюдения. Только при такой оценочной процедуре сравнительный и статистический анализ получаемых данных обеспечит выход достоверной информации об изменениях в позных стереотипах осанки, позволит осуществлять объективный постурологический контроль в плане результативности оперативных и других лечебных мероприятий.