Посуда «одного мастера» в керамическом комплексе Балановского могильника

Автор: Е. В. Волкова

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Естественнонаучные методы в археологических исследованиях

Статья в выпуске: 264, 2021 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена дальнейшей разработке методических приемов выделения посуды, изготовленной условно «одним мастером». Используя методику выделения посуды «одного мастера» по формам-моделям, апробированную на посуде из Волосово-Даниловского могильника фатьяновской культуры, автор выявил по керамическому комплексу Балановского могильника эпохи бронзы 15 гончаров, делавших горшки, трех мастеров, изготовлявших амфоровидные сосуды, и одного, производившего миски. Предполагается, что в рамках одного поколения работали 4–5 мастеров. По изученным материалам реконструируется глубоко зашедший в результате устойчивых брачных контактов процесс смешения двух разных по происхождению родовых коллективов – балановского и атликасинского. Дуализм социальной структуры изучаемого общества проявлялся в том, что покойному приносили посуду родственники, различные по своей культурной принадлежности. Но оба коллектива продолжали частично сохранять культурную обособленность. Тот факт, что один и тот же мастер мог делать сосуды, соответствующие разным культурным традициям (и балановским, и атликасинским), а также число гончаров указывает на то, что в данном случае мы имеем дело с ремесленным на заказ гончарным производством.

Бронзовый век, Балановский могильник, керамика, посуда «одного мастера», форма-модель, экономический уровень гончарного производства

Короткий адрес: https://sciup.org/143176924

IDR: 143176924 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.264.388-406

Текст научной статьи Посуда «одного мастера» в керамическом комплексе Балановского могильника

Балановский могильник эпохи бронзы расположен в Марийском Поволжье в 1,5 км к ЮВ от д. Баланово. Он находился на вершине холма, на берегу р. Большой Аниш, правого притока Волги, в 12–13 км от нее ( Бадер , 1940. С. 63). Раскопки могильника были начаты в 1933 г. И. Т. Тихоновым и продолжены с 1934 по 1940 г. и в 1957 г. О. Н. Бадером. Всего на Балановском могильнике исследовано 75 могил и 117 погребений.

-

1 Работа выполнена в рамках плановой темы АААА-А18-118011790092-5.

Материалы этого могильника были изначально отнесены к фатьяновской культуре. Но когда О. Н. Бадер в 1950 г. ( Бадер , 1950. С 59–81; 1961. С. 42–65) предложил выделять отдельную балановскую культуру, исследователи разделились на два лагеря, споры между которыми растянулись на десятилетия. О. Н. Бадера поддержали П. Н. Третьяков ( Третьяков , 1966. С. 91), А. Х. Халиков, Е. А. Халикова ( Халиков, Халикова , 1963. С. 239–268), М. С. Акимова ( Акимова , 1963. С. 322–362) и некоторые другие археологи. Другая группа исследователей считала, что различия фатьяновского и балановского материала не выходят за рамки различий между локальными группами одной археологической культуры ( Брюсов , 1952. С. 94; Кожин , 1963. С. 25–37; Степанов , 1967. С. 23–69; Крайнов , 1972. С. 222–230; Никитин , 1973. С 158–177). О. С. Гадзяцкая в 1976 г. предложила заменить термин «фатьяновская культура» на более широкое понятие – «культурная общность фатьяновско-балановских племен» ( Гадзяцкая , 1976. С. 8–9, 76). На мой взгляд, это понятие наилучшим образом соответствует действительности ( Волкова , 1996).

Тем не менее материалы Балановского могильника продолжали оставаться во многом дискуссионными. Так, О. Н. Бадер ( Бадер , 1963. С. 275–276) и А. Х. Халиков ( Бадер, Халиков , 1976. С. 1–29) считали, что атликасинские материалы могильника отражают следующий за балановским этап развития балановской культуры. П. М. Кожин ( Кожин , 1963. С. 34–35; 1966. С. 177; 1967. С. 8–9) и Б. С. Соловьев ( Соловьев , 2007. С. 27), напротив, предполагали, что атликасинские погребения оставлены другим в культурном отношении населением. Я также считаю, что на Балановском могильнике хоронили представителей двух различных, хотя и близких в культурном отношении групп населения: балановского и атликасинского ( Волкова , 2018. С. 180–191). Естественно, при ведении этих споров все исследователи опирались преимущественно на керамический материал.

Данная статья не будет в этом отношении исключением. Однако в ней на первый план выходит совершенно новый аспект анализа глиняной посуды могильника. Речь идет о дальнейшей разработке методических приемов выделения посуды, изготовленной одним мастером и несколькими гончарами, принадлежавшими к одной семейной группе. Это позволит выделить относительно одновременные погребения и определить экономическую форму гончарного производства коллектива, оставившего могильник.

По данным О. Н. Бадера и А. Х. Халикова, всего на могильнике было найдено 214 сосудов ( Бадер, Халиков , 1976. Табл. на стр. 18–21). Керамика из могильника хранится в Чувашском национальном музее в г. Чебоксары ( Бадер , 1940. С. 81), Государственном Эрмитаже и в ГИМе. К сожалению, 45 сосудов целых и в обломках из Чувашского национального музея мне были недоступны. Поэтому источником для данного исследования послужили 124 целых сосуда из коллекций Государственного Эрмитажа и ГИМа. Они представлены 97 горшками, 22 амфоровидными сосудами и 5 мисками.

Основное исходное пластичное сырье (глина) и формовочные массы были изучены по 91 сосуду, находящемуся во фрагментарном состоянии, поскольку специальный технологический анализ целых и реставрированных сосудов, хранящихся в музейных фондах, был невозможен. Изучены были примерно в равном количестве и атликасинские, и балановские развалы сосудов. Несмотря на это, вся коллекция посуды отличается невероятной устойчивостью традиций отбора основного пластичного сырья и составления рецептов формовочных масс посуды. Почти во всех случаях в глине содержится большое количество пылевидного песка, а также регулярные включения бурого железняка. Глины разных сосудов отличаются только по степени ожелезненности, в основном это средне-и сильноожелезненные глины. Формовочные массы абсолютного большинства сосудов состоят из природной глины, выжимки из навоза и шамота в концентрации 1/3–1/4. В единичных случаях вместо выжимки из навоза был добавлен сам навоз во влажном состоянии, изредка мастера использовали формовочную массу из смеси двух глин: неожелезненной и ожелезненной с теми же добавками.

Таким образом, проведенный технологический анализ на двух ступенях гончарной технологии показал, что атликасинское и балановское население, оставившее Балановский могильник, имело очень близкие и устойчивые традиции по отбору основного исходного пластичного сырья и составления формовочных масс керамики, и по этим гончарным традициям их керамика фактически представляет единое целое.

К сожалению, у большинства сосудов из коллекции отсутствуют данные о связи с конкретными могилами и погребениями. В работе О. Н. Бадера и А. Х. Халикова приведены сведения только о 27 могилах и сосудах из них, что составляет 36 % от общего числа могил ( Бадер, Халиков , 1976. С. 108–112). По рисункам же из книги О. Н. Бадера «Балановский могильник» ( Бадер , 1963. С. 79–165) идентифицировать имеющиеся у меня сосуды и погребения также не представляется возможным. Поэтому приходится ориентироваться на достаточно общую информацию о могильнике и погребенных в нем индивидах.

Очевидно, что могильник оставлен двумя близкими в культурном отношении группами населения: балановским и атликасинским. В 75 раскопанных могилах было погребено 117 человек. По числу балановских (36) и атликасинских (15) могил можно было бы предположить, что балановское население было более многочисленным (доминантным), а атликасинское – рецессивным (о терминах «доминантный» и «рецессивный» см.: Цетлин , 2017. С. 70–72). Но если обратиться к анализу соотношения числа погребенных в тех и других могилах, то картина получится несколько иная. Так, в балановских могилах было погребено 44 индивида, а в атликасинских – 43 (в отношении 30 погребений нет ясности об их культурной принадлежности). Таким образом, говорить о доминантности какой-либо из этих культурных групп населения не приходится. Судя по имеющимся данным, эти группы имели разные традиции погребального обряда и разные гончарные традиции, проявившиеся в формах сосудов и их орнаментации. Были выявлены также случаи смешения гончарных традиций, что свидетельствует о наличии брачных контактов между членами этих коллективов ( Волкова , 2018. С. 180–191).

Все атликасинские погребения (97,7 %), кроме одного, имели сильно нарушенные костяки, иногда черепа покойных были перемещены или отсутствовали совсем. Из 44 балановских погребений нарушены были только 4 (2,3 %). По мнению автора раскопок, эти нарушения возникли в результате деятельности крупных грызунов, чьи норы иногда фиксировались при раскопках ( Бадер , 1963. С. 168).

Это утверждение вызывает сомнения, поскольку степень нарушенности костяков тесно связана с культурной принадлежностью погребенных и никак не связана с глубиной могильных ям. Рассмотрим это более подробно. Так, например, единственное ненарушенное атликасинское погребение находится на глубине 100 см от поверхности и примерно на такой же глубине находятся другие атли-касинские погребения, где кости покойных были в беспорядке, и балановские погребения с ненарушенными костяками. Из 4 нарушенных балановских погребений два находились на глубине 147 см, а два других – на глубине около 2 м. Такую же глубину имеют многие ненарушенные балановские погребения. Почему же грызуны предпочитали нарушать именно атликасинские могилы? Почему у двух атликасинских погребенных даже отсутствуют черепа (могила № 31), а одно атликасинское погребение ребенка (могила № 36) представлено только зубом, ребром и позвонком, найденными в сосуде ( Бадер , 1963. С. 122)? При этом О. Н. Бадер отмечает некоторые вводные погребения, которые были сделаны в основном уже после падения перекрытия погребальной конструкции.

В связи с этими фактами я предполагаю, что атликасинские погребения не были коллективными. Скорее всего, погребенные в одной могиле умершие помещались в одну внутреннюю конструкцию не одновременно, а как в семейный или родовой склеп, при этом костяки более ранних погребенных сдвигались, чтобы освободить место для очередного покойного. Эти данные об обряде погребения важны для заключений об одновременности атликасинских сосудов, находящихся в одной могиле.

Балановцы, так же как и фатьяновцы, изготавливали свои сосуды с использованием форм-моделей. Разработанная мною недавно методика выделения посуды, сделанной по одной и той же форме-модели, была апробирована на сосудах из Волосово-Даниловского могильника фатьяновской культуры, где с ее помощью было изучено 256 целых форм ( Волкова , 2020). Теперь эта методика была применена к сосудам Балановского могильника.

В настоящее время установлено, что тулово является наиболее устойчивой частью сосудов, как изготовленных путем свободного моделирования ( Холошин , 2019. С. 204–206), так и особенно с помощью форм-моделей (См. подробно: Волкова , 2020. С. 328–337). В ходе специальных экспериментов мною было выяснено, что диаметр тулова сосудов, изготовленных по одной и той же форме-модели одним и тем же мастером, колеблется в пределах от 0,9–1,0, а общая пропорциональность (ОПП) тулова – в пределах от 0,8 до 1,0.

В соответствии с этими диапазонами случайных колебаний все изученные сосуды Балановского могильника были разделены на группы с учетом трех категорий форм: горшки, амфоровидные сосуды и миски. Эти группы делились на более мелкие, исходя из положения сосудов на графике, где по одной оси располагались значения ОПП тулова сосуда, а на другой – его максимальный диаметр в см. Для горшков были выделены 10 таких групп, для «амфор» – 3 и для мисок – 2.

Затем внутри каждой группы сосуды сравнивались друг с другом с учетом реальных размеров форм путем наложения их контуров друг на друга в программе Adobe Photoshop. Подобное наложение контуров сосудов позволяло уточнить случаи использования одной и той же формы-модели реального размера.

В настоящее время можно считать установленным, что каждый мастер в условиях стабильного состояния своего производства использовал одну и ту же или очень близкую по своим характеристикам природную глину и один и тот же состав формовочных масс ( Бобринский , 1978, С. 242–243; 1999. С. 48–49). Эта информация имеет большое значение для выделения сосудов, изготовленных разными гончарами. К сожалению, имеющаяся информация об основном исходном пластичном сырье и формовочных массах балановских сосудов, с одной стороны, очень скудная, а с другой (как уже упоминалось выше), отличается удивительным постоянством. В связи с этим ее было сложно использовать в качестве дополнительного источника информации об особенностях навыков труда конкретных гончаров.

Поэтому в данном случае приходится ограничиться выводом о том, что сосуды, изготовленные по одинаковым формам-моделям, были выполнены либо одним мастером , либо его родственником-учеником , поскольку по этнографическим данным известны факты передачи формы-модели вместе с остальным инструментарием от гончара старшего поколения к гончару младшего поколения ( Китицына , 1964. С.162–163). Тем не менее мы пока условно будем называть выделенные группы сосудов «изделиями одного мастера». По балановским горшковидным сосудам, которые относятся к самой массовой категории форм, удалось выделить посуду 22 разных гончаров.

Необходимо отметить, что по результатам изучения сосудов из Волосо-во-Даниловского могильника установлено, что один и тот же фатьяновский мастер мог делать посуду разных категорий и имел для этого разного размера формы-модели. Емкость каждого сосуда лепилась обычно из двух частей (тулова и плеча-предплечья), сделанных по одной и той же форме модели. Готовые части могли соединяться разными способами, от которых зависела общая пропорциональность как сосуда в целом, так и плеча-предплечья. Способы соединения этих двух частей напрямую связаны с навыками работы конкретного гончара. Поэтому полное совпадение контуров сосудов разного размера однозначно свидетельствует о том, что они изготовлены одним мастером.

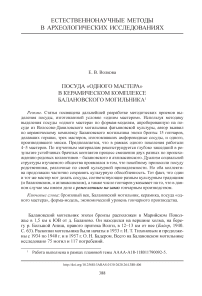

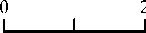

Для выделения посуды конкретного мастера, сделанной по разным формам-моделям, сосуды из каждой могилы, приведенные к одной высоте (20 см), накладывались друг на друга по оси и средним контурам. При почти полном совпадении очертаний контуров сосудов последние квалифицировались как изделия одного мастера, хотя и сделанные по разным моделям и имеющие разный реальный размер. Такое совпадение профилей сосудов разного размера может быть только у одного мастера, причем у высококвалифицированного гончара-профессионала (рис. 1). После этой процедуры количество мастеров, делавших горшки, оказалось возможным сократить до 15. В двух случаях выявились даже три разные модели у одного и того же гончара (мастера № 1 и 13). Установлено, что амфоры изготавливали как минимум три разных гончара, а миски – только один гончар (табл. 1–3, см. в конце статьи). При этом следует помнить, что один и тот же гончар мог изготавливать разные категории посуды.

Поскольку в каждой могиле обычно присутствует не один сосуд, а от 2 до 10, появляется возможность «связать» между собой разные могилы по сосудам «одного мастера», т. е. достаточно близко синхронизировать их во времени.

Рис. 1. Сосуды одного мастера, изготовленные по разным формам-моделям

1 – сосуд № 74 из могилы № 15; 2 – сосуд № 75 из могилы № 15; 3 – сведенные контуры сосудов 74 и 75

Так, например, в могиле № 26 было найдено 10 сосудов. Восемь сосудов, участвовавших в анализе, были сделаны четырьмя разными мастерами, посуда которых была найдена и в других могилах. В результате такого сопоставления могил и сосудов из них удалось построить следующие «цепочки» могил, связанных посудой «одного мастера» и, возможно, практически одновременных.

Эти «цепочки» объединяют следующие могилы Балановского кладбища:

26 -45- 25 -27-28- 24 - 41 -61-35-49;

24 -46-47;

15- 25 -41-40- 61 -31-36-23;

7-35- 26 - 61 ;

28-13-34-38 ;

28 -30-39- 13-34-38 ;

2-33.

Цепочки, в которых присутствуют одни и те же могилы, можно также связать между собой в более крупные группы. Первые четыре цепочки объединяются в одну большую цепочку через могилы 24, 25, 26 и 61. Также объединяются вместе цепочки 5 и 6 через могилы 13, 28, 34 и 38. Но необходимо помнить, что понятие «один мастер» в данном случае соответствует понятию «семья (или генетическая линия ) одного мастера», которая может включать, вероятно, не более 2–3 поколений мастеров, у которых одна и та же форма-модель передавалась по наследству. Как уже отмечалось ранее, очень сомнительно интерпретировать «коллективные» атликасинские погребения как сооруженные одномоментно. Поэтому пока выявленные цепочки погребений говорят не столько об их полной синхронности, сколько о вероятных генетических связях погребенных в данных группах могил с традициями «семьи определенного мастера».

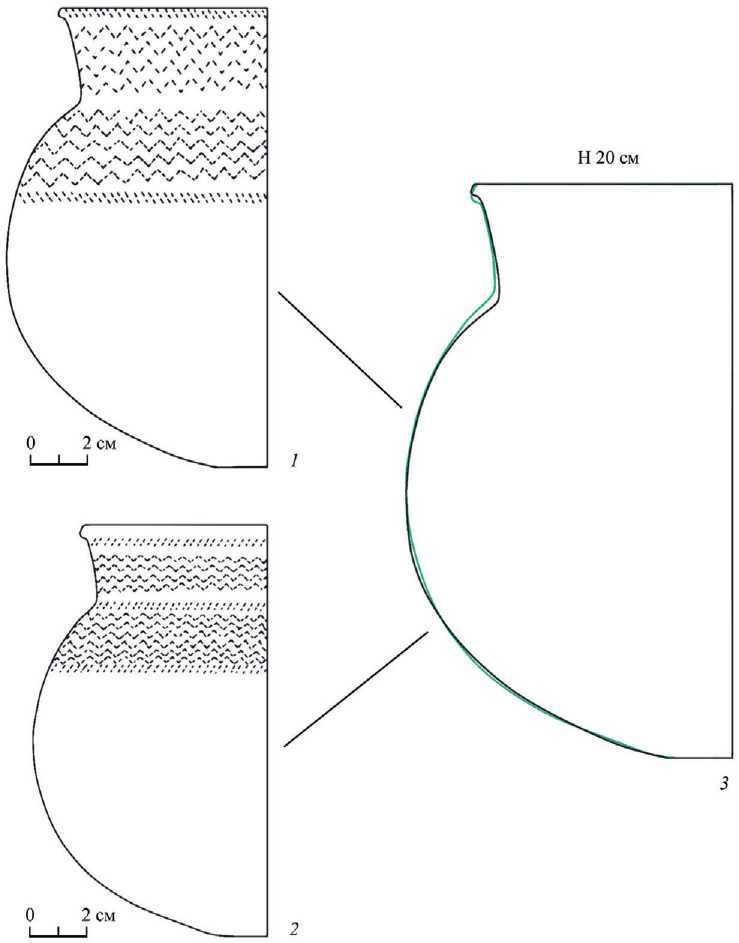

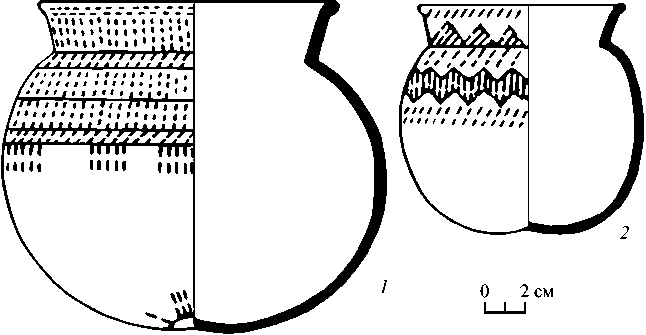

Для Балановского могильника характерно, что практически каждый «мастер» или родственная группа мастеров могли орнаментировать посуду как балановскими (образ «горизонтальный зигзаг» в несколько рядов, «группы вертикальных линий» в один ряд, различные образы «ромбов», для амфор характерны «лопасти» или вертикальные орнаментальные зоны, идущие по плечу к тулову и др.), так и атликасинскими (образ «заштрихованный зигзаг» в основном мотиве, «заштрихованный вертикальными линиями треугольник вершиной вниз» в основном мотиве, «заштрихованный вертикальными линиями треугольник вершиной вверх» в основном мотиве, «параллельные переменно наклонные линии» в один и несколько рядов, группы вертикальных линий в шахматном мотиве, вертикальные орнаментальные зоны и др.) орнаментальными образами, а также смешанными орнаментами (подробнее см.: Волкова , 2018. С. 180–191). Смешанность орнаментальных традиций проявляется на разных сосудах по-разному. Во-первых, при отсутствии нужного орнаментира мастер наносил орнаментальный образ другим более привычным для него инструментом. В качестве наиболее распространенного примера можно привести следующий. Балановские мастера иногда выполняли образ «горизонтальная прямая линия» не ножом, что характерно для атликасинцев, а зубчатым или гладким штампами (рис. 2: 1 ). Во-вторых, смешанность проявлялась в наличии на одном и том же сосуде как чисто балановских, так и атликасинских орнаментальных образов. Например, на одном из сосудов из могилы № 26 балановский образ «неоконтуренный ромб»

Рис. 2. Сосуды со смешанными балановско-атликасинскими традициями (рисунки выполнены А. Д. Семеновой)

1 – сосуд № 8; 2 – сосуд № 18 из могилы № 47; 3 – сосуд № 136 из могилы № 48

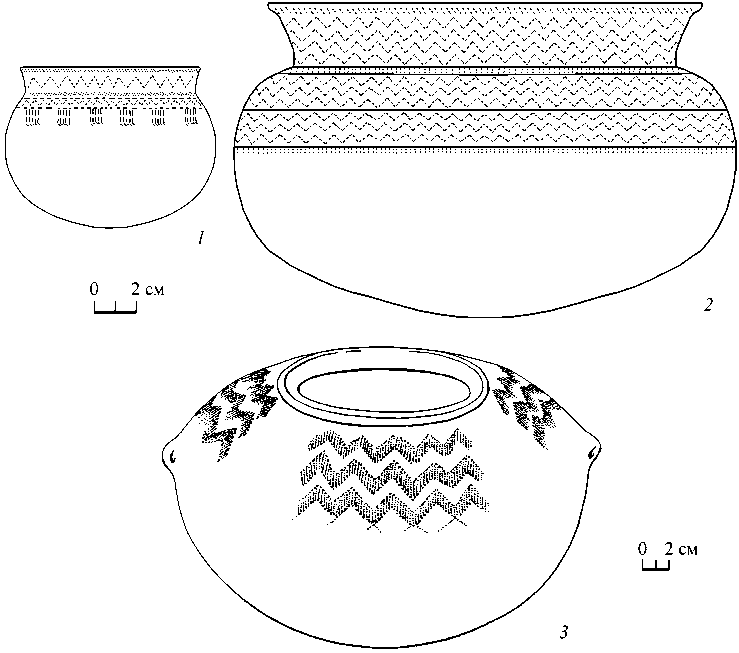

сочетается с атликасинским образом «параллельные переменно-наклонные линии» (рис. 3), а на сосуде из могилы № 63 балановский образ «горизонтальный зигзаг» в многорядном мотиве сочетается с вертикальными орнаментальными зонами, свойственными атликасинцам ( Бадер, Халиков , 1976. С. 112). В-третьих, смешанность традиций проявлялась также в неправильном выполнении образа, что свидетельствует о его нетрадиционности (новизне) для данного мастера. Чаще всего это происходит с образом «горизонтальный зигзаг», который при неправильном выполнении выглядит как образ «вертикальная елочка».

В некоторых случаях смешанность гончарных традиций фиксируется и в орнаменте, и в формах сосудов. Так, например, горшок из могилы № 47 ( Бадер , 1963. С. 144–145) имеет атликасинскую форму (очень низкая общая пропорциональность сосуда) и традиционный балановский орнамент: «горизонтальный зигзаг» в многорядном мотиве (рис. 2: 2 ). Кроме того, это единственная «балановская» могила, которая ориентирована по атликасинским погребальным

Рис. 3. Сосуд № 6 из могилы № 26 со смешанными орнаментальными традициями (нарисован Семеновой А. Д. по: Бадер, Халиков , 1976)

традициям, в направлении ЮЗ – СВ. Другой пример: большая балановская амфора (из могилы № 48) орнаментирована характерными для балановцев «лопастями», которые заполнены рядами атликосинского «заштрихованного зигзага» (рис. 2: 3 ).

Посуда «одного мастера» в ряде случаев связывает между собой балановские и атликасинские могилы. Например, атликасинская могила № 26 связана по сосудам «одного мастера» с двумя атликасинскими, шестью балановскими и одной могилой неясной культурной принадлежности. В могиле № 26 находились 7 атликасинских сосудов, один смешанный по орнаментальным традициям и один неясной культурной принадлежности. Балановская могила № 15 связана посудой «одного мастера» с тремя балановскими могилами и четырьмя атлика-синскими. В саму могилу № 15 были положены три горшка балановских и одна амфора атликасинская по форме и смешанная по орнаменту. В атликасинской могиле № 28 находились только атликасинские сосуды. Но по посуде «одного мастера» она связана с одной атликасинской и с четырьмя балановскими могилами. Балановская могила № 25 связана по «одному мастеру» с тремя балановскими и двумя атликасинскими могилами. В самой этой могиле было два балановских сосуда, а третий – смешанный по орнаменту. Балановская могила № 41 с погребением мужчины и вводным погребением женщины связана через балановский сосуд из мужского погребения с тремя балановскими и одной ат-ликасинской могилами. Второй сосуд из этого же погребения имеет смешанный орнамент. В женском погребении из этой же могилы находилось три сосуда: «амфора» и один горшок имеют балановские традиции, а второй горшок – смешанные ( Бадер, Халиков , 1976. С. 108–112).

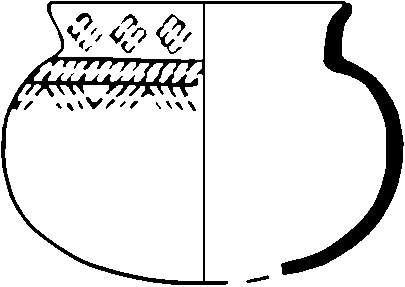

Таким образом, во многих погребениях присутствует посуда, сделанная как по атликасинским, так и по балановским традициям, либо по тем или другим, а также по смешанным традициям (рис. 4). Это говорит о том, что, с одной стороны, покойному приносили посуду родственники, различные по своей культурной

Рис. 4. Сосуды из могилы № 46

(нарисован А. Д. Семеновой по: Бадер, Халиков , 1976)

1 - с балановскими орнаментальными традициями; 2 - с атликасинскими орнаментальными традициями принадлежности, а с другой, что общество, оставившее Балановский могильник, имело дуальную социальную структуру.

Д. А. Крайнов в свое время предположил, что Балановский могильник использовался не более 200 лет ( Крайнов , 1972. С. 210). Судя по количеству погребений (117), эта цифра сильно завышена. Более вероятно, что он функционировал как кладбище около 100–120 лет. По антропологическим данным, средний возраст смертности погребенных в Балановском могильнике равен 31,7 года ( Алексеев , 1972. С. 12). Если принять индекс смертности 3 %, то при количестве 117 погребений длительность функционирования могильника составит 31,7 × 0,03 × 117 = 111,3 года. Если принять длительность одного поколения за 20–25 лет, то за это время могло смениться не менее 4–5 поколений. Поскольку по материалам могильника выделена посуда как минимум 19 разных мастеров, можно предполагать деятельность в каждом поколении 4–5 производителей посуды, что характерно по своему экономическому уровню для ремесленного на заказ гончарного производства . К этому же выводу приводит тот факт, что один и тот же мастер мог делать посуду как по балановским, так и по атликасинским традициям.

По данным А. А. Бобринского, при ремесленном на заказ гончарном производстве посуда ограниченного числа производителей распространяется почти исключительно в среде родственного или культурно близкого населения, охватывающего жителей одного или нескольких соседних поселков ( Бобринский , 1978. С. 26). Близкие данные приводит Д. Дрост по гончарству Африки. Там у большинства племен с гончарством подобного уровня развития в каждой деревне были 1–2 женщины-гончара ( Drost , 1967. P. 155–156).

Следовательно, выявленные 4–5 гончаров на одно поколение дают возможность предположить, что Балановский могильник оставили жители нескольких, вероятно соседних, поселений.

Полученные в ходе данного исследования результаты позволяют прийти к следующим выводам:

-

1. По изученным материалам реконструируется глубоко зашедший благодаря устойчивым брачным контактам процесс смешения двух разных по происхождению родовых коллективов – балановского и атликасинского.

-

2. Несмотря на очевидную культурную смешанность, оба коллектива продолжали частично сохранять осознаваемую их членами культурную обособленность.

-

3. Межкультурные браки нашли отражение не только в смешанности самих гончарных традиций, но и в присутствии в могилах сосудов, в разной степени отличающихся по своим культурным традициям, т. е. покойному приносили необходимую для него посуду родственники, различные по своей культурной принадлежности (дуализм социальной структуры).

-

4. Тот факт, что один и тот же мастер мог делать сосуды, соответствующие разным культурным традициям (и балановским, и атликасинским), а также число гончаров, работавших одновременно, указывает на то, что в данном случае мы имеем дело с ремесленным на заказ гончарным производством.

Таким образом, изучение с позиций историко-культурного подхода керамических материалов Балановского могильника, добытых раскопками более 60 лет назад, позволило получить новые данные не только о самих гончарных традициях, но и об экономической форме производства и социальной структуре населения, оставившего этот могильник.

Список литературы Посуда «одного мастера» в керамическом комплексе Балановского могильника

- Акимова М. С., 1963. Палеоантропологические материалы из Балановского могильника // Бадер О. Н. Балановский могильник. Из истории лесного Поволжья в эпоху бронзы. М.: Наука. С. 322–362.

- Алексеев В. П., 1972. Палеодемография СССР // СА. № 1. С. 3–21.

- Бадер О. Н., 1940. Могильник на урочище Карабай близ д. Баланово в Чувашии // СА. № 6. С. 63–88.

- Бадер О. Н., 1950. К вопросу о балановской культуре // СЭ. № 1. С. 59–81.

- Бадер О. Н., 1961. Балановская культура // СА. № 4. С. 41–65.

- Бадер О. Н., 1963. Балановский могильник. Из истории лесного Поволжья в эпоху бронзы. М.: Наука. 371 с.

- Бадер О. Н., Халиков А. Х., 1976. Памятники Балановской культуры. М.: Наука. 168 с. (САИ; вып. В1-25.)

- Бобринский А. А., 1978. Гончарство Восточной Европы. Источники и методы изучения. М.: Наука. 272 с.

- Бобринский А. А., 1999. Гончарная технология как объект историко-культурного изучения // Актуальные проблемы изучения древнего гончарства: коллективная монография. Самара: Самарский гос. пед. ун-т. С. 5–106.

- Брюсов А. Я., 1952. Очерки по истории племен европейской части СССР в неолитическую эпоху. М.: Изд-во АН СССР. 263 с.

- Волкова Е. В., 1996. Гончарство фатьяновских племен. М.: Наука. 121 с.

- Волкова Е. В., 2010. Новинковские могильники фатьяновской культуры. М.: ИА РАН. 248 с.

- Волкова Е. В., 2018. Анализ форм и орнамента сосудов Балановской культуры // Формы глиняных сосудов как объект изучения. Историко-культурный подход / Отв. ред. Ю. Б. Цетлин. М.: ИА РАН. С. 180–191.

- Волкова Е. В., 2020. К методике выделения посуды одного мастера // КСИА. Вып. 261. С. 328–337.

- Гадзяцкая О. С., 1976. Памятники фатьяновской культуры: Ивановско-горьковская группа. М.: Наука. 135 с. (САИ; вып. В1-21.)

- Китицына Л. С., 1964. Примитивные формы гончарства Костромской области // СА. № 3. С. 149–164.

- Кожин П. М., 1963. Хронология шаровидных амфор фатьяновских могильников // СА. № 3. С. 25–37.

- Кожин П. М., 1966. О глиняных моделях колес из Балановского могильника // СА. № 4. С. 176–178.

- Кожин П. М., 1967. Происхождение фатьяновской культуры: автореф. дис. … канд. ист. наук. М. 19 с.

- Крайнов Д. А., 1972. Древнейшая история Волго-Окского междуречья. Фатьяновская культура. II тысячелетие до н. э. М.: Наука. 274 с.

- Никитин А. Л., 1973. Могильник Дикариха на Плещеевом озере (раскопки 1961 и 1964 гг.) // СА. № 2. С. 158–177.

- Соловьев Б. С., 2007. Хронологические рамки балановской культуры в Волго-Камье // Проблемы первобытной и средневековой археологии Волго-Камья / Ред.: В. В. Никитин, Б. С. Соловьев. Йошкар-Ола. С. 26–45. (Археология и этнография Марийского края; вып. 30.)

- Степанов П. Д., 1967. Ош-Пандо. Саранск: Мордовское кн. изд-во. 211 с.

- Третьяков П. Н., 1966. Финно-угры, балты и славяне на Днепре и Волге. Л.: Наука. 307 с.

- Халиков А. Х., Халикова Е. А., 1963. Васильсурское поселение эпохи бронзы // Археологические памятники Верхнего и Среднего Поволжья. Труды Горьковской археологической экспедиции. М.; Л.: Изд-во АН СССР. С. 239–268. (МИА; № 110.)

- Холошин П. Р., 2019. Опыт изучения величины случайных колебаний функциональных частей сосудов // Новые материалы и методы археологического исследования: от критики источника к обобщению и интерпретации данных: материалы V Междунар. конф. молодых ученых / Отв. ред. В. Е. Родинкова. М.: ИА РАН. С. 204–206.

- Цетлин Ю. Б., 2017. Керамика. Понятия и термины историко-культурного подхода. М.: ИА РАН. 346 с.

- Drost D., 1967. Töpferei in Afrika: Technologie. Berlin: Akademie Verlag. 289 p.