Потенциал кластерного подхода в контексте построения национальной инновационной экономики

Автор: Бочкова Е.В.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Экономика и управление

Статья в выпуске: 5, 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются возможности применения кластерного подхода в российской экономике. Предложен трехуровневый подход реализации кластерной политики в России. Разработана система мероприятий, направленных на формирование кластерных структур в отечественной экономике.

Кластер, кластерная модель экономики, кластерная политика, инновационные кластеры, кластерный подход

Короткий адрес: https://sciup.org/14083666

IDR: 14083666 | УДК: 332.135

Текст научной статьи Потенциал кластерного подхода в контексте построения национальной инновационной экономики

Одним из основных условий успешного развития экономики государства является формирование национальной инновационной системы (НИС), которая должна обеспечивать непрерывный и поступательный рост экономики. В настоящее время НИС России только начинает формироваться: созданы новые институциональные структуры, изменились финансовые институты и способы финансирования инновационной деятельности, выстраиваются механизмы взаимодействия между федеральными и региональными институтами власти, приняты отдельные нормативно-правовые основы законодательства по инновационной деятельности.

Переход российской экономики от экспортно-сырьевого к инновационному типу развития, для которого характерна ведущая роль «отраслей знаний» и высокотехнологичных отраслей промышленности, возможен при условии диверсификации экономики, повышении инновационной активности корпораций, в том числе на основе создания новых форм организации бизнеса, присущих постиндустриальной экономике.

Россия едва ли не единственная страна, в которой за последние 10 лет инновационная система не развивалась, а фактически деградировала. По индексу конкурентоспособности национальных инновационных систем из 50 ведущих стран Россия занимает лишь 38-е место, уступая не только партнёрам по БРИК (Китаю, Индии и Бразилии), но и Турции, Таиланду. На этом уровне наша страна соседствуетс Польшей (37-е место) и Латвией (39-е место) [4]. При расчёте данного индекса учитывается такая компонента, как степень развития кластеров, как традиционного, так и инновационного типа. Поэтому при сложившихся обстоятельствах формирование кластерных структур обеспечит национальной экономике переход на инновационный путь развития, поскольку подход сам по себе представляет собой инновацию.

Согласно стратегии инновационного развития на период до 2020 г., предполагается, что на развитие инновационных кластеров бюджетные ассигнования возрастут с нынешних 0,1 млрд руб. (2011 г.) до 1 млрд руб. в 2012 г. и до 10 млрд руб. к 2020 г. [3]. Разработчики стратегии предполагают, что вступление страны на инновационный путь развития пройдёт в два этапа: на первой стадии (2011–2013 гг.), которая, отметим, уже широко реализуется, планируется повысить восприимчивость бизнеса и экономики в целом к инновациям; вторая стадия (2014–2020 гг.) гарантирует увеличение доли частного финансирования в общем объёме внутренних затрат на исследования и разработки. Отметим, что именно второй этап ознаменован построением кластеров инновационного типа, а рабочая группа Минэкономразвития РФ в июле 2012 г. отобрала региональные заявки кластерных проектов, предусматривающие формирование и соответствующую поддержку кластерных структур инновационного типа.

Мы считаем, что для реализации вектора модернизации российской экономики на базе кластерных принципов необходима разработка обоснованной политики, включающей детальный механизм её формирования и государственной поддержки. Для проведения эффективной кластерной политики в России уже сегодня необходимо разработать комплекс мероприятий, который бы осуществлялся одновременно как на макро-, мезо-, так и на микроуровне (табл.):

-

– макроуровень (федеральные власти): а) разработка текущей и будущей техноэкономической парадигмы развития национальной экономики; б) осуществление поддержки, совершенствования системы образования и НИИ; в) создание благоприятных условий функционирования малых и средних предприятий, поддержка импортозамещающих технологий; г) содействие развитию уже существующих и новых инновационных форм организации НИОКР;

-

– мезоуровень (региональные власти): а) стимулирование развития региональных и локальных кластеров; б) формирование стратегии инновационного развития региона; в) поощрение производства наукоёмкой продукции и услуг; г) формирование региональной инновационной системы (РИС);

-

– микроуровень (муниципалитеты): а) поддержка в развитии инновационных форм организации научноисследовательских и опытно-конструкторских разработок и производства; б) продвижение идей об инновационных формах организации производства и кооперации между предприятиями-участниками кластера [1, 2].

Трёхуровневый подход реализации кластерной политики в России (составлено автором)

|

Цель кластерной политики |

Основные задачи реализации кластерной политики на макроуровне |

Основные задачи реализации кластерной политики на мезоуровне |

Основные задачи реализации кластерной политики на микроуровне |

|

Формирование на территории страны единого кластерного пространства, представляющего собой совокупность кластеров, способствующих инновационному развитию и интенсификации экономического роста национальной экономики |

Формирование основ национальной инновационной системы (НИС) Определение техно-экономической парадигмы Поддержка системы образования и науки Создание условий для функционирования предприятий Идентификация потенциальных кластеров Формирование сводного портфеля кластерных инициатив Выделение приоритетных кластеров |

Формирование региональной инновационной системы (РИС) Формирование стратегии инновационного развития региона (субъекта) Развитие региональных и локальных кластеров Организационная помощь участников кластера Поддержка и развитие инфраструктуры Подготовка квалифицированных кадров Предоставление налоговых и других видов льгот |

Оценка эффективности проведения кластерной политики в конкретном районе Оценка и анализ социально-экономической эффективности кластерных структур Поддержка кластерных инициатив Участие в формировании и развитии технической инфраструктуры кластера Повышение кооперационных и информационных взаимодействий элементов кластерной группы |

|

Формирование макрокла-стерного пространства |

Формирование мезокла-стерного пространства |

Формирование микрокла-стерного пространства |

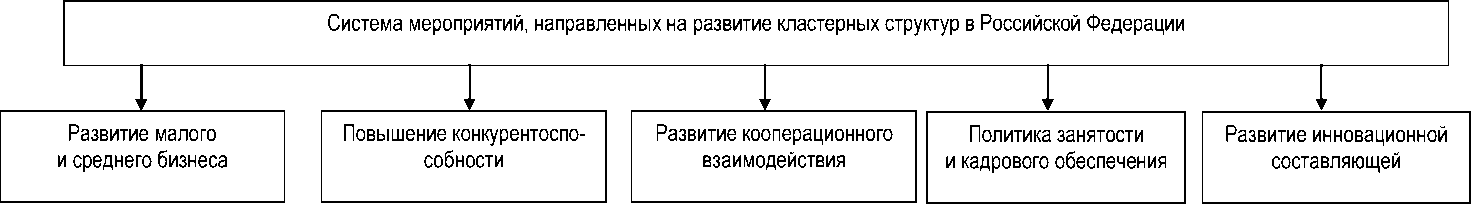

Помимо трёхуровнего подхода к реализации кластерной модели развития, мы полагаем, что существуют определённые предпосылки для осуществления мероприятий по созданию кластеров в России. Если же в рамках вышеупомянутого подхода предложены основные контуры проведения кластерной политики, то на рис. 1 представлена система основополагающих мер, направленных на формирование и развитие кластеров сквозь призму реализации политики в области малого и среднего бизнеса, повышения конкурентоспособности, усиления кооперационных взаимодействий, кадровой политики и, наконец, инновационной составляющей. Рассмотрим основные направления данного подхода.

Экономика и управление

Формирование кластеров естественным» путём; обеспечение финансовыми ресурсами и венчурным капиталом;

развитие системы государственно-частного партнёрства поддержка инвестиционных кластерных проектов;

снижение административных барьеров и институциональных ограничений;

упрощение процедуры регистрации фирм;

упрощение налогового режима;

реализация государственных программ оказания преференций

Меры по повышению конкурентоспособности кластера в целом, а не отдельных предприятий; усиление экспортного потенциала предприятий кластера; модернизация процесса производства; технологическое перевооружение производства; повышение качества и ассортимента выпускаемой продукции и услуг; субсидирование затрат при выводе продукции на внешние рынки; повышение уровня диверсификации производства

Создание и развитие общности интересов участников кластера;

развитие прочных взаимосвязей с поставщиками комплектующих и услуг на основе системы субконтрактации;

развитие информационнокоммуникационной инфраструктуры в пределах кластера;

эффективное распределение рыночной информации между участниками кластера;

создание координационного совета кластера;

организация центров кластерного развития

Повышение качества образования высших и средних профессиональных учреждений; создание системы непрерывного междисциплинарного образования;

формирование информационной инфраструктуры и программного обеспечения; создание программ повышения квалификации; организация практики для студентов на предприятиях кластера;

разработка и реализация программ по привлечению трудовых ресурсов и повышению их качества

Вовлечение в структуру кластера научноисследовательских институтов и конструкторских бюро; развитие технопарков и бизнес-инкубаторов; содействие в коммерциализации НИОКР;

правовое обеспечение и защита интеллектуальной деятельности;

ликвидация барьеров для инноваций;

софинансирование научных исследований и опытноконструкторских работ, проектов и разработок через механизм федеральных целевых программ

Рис. 1. Система основополагающих мер, направленных на формирование и развитие кластеров в Российской Федерации (составлено автором)

Развитие малого и среднего бизнеса. Как уже отмечалось, сильные кластеры возникают в развитых рыночных условиях, поэтому недопустимо формировать их при помощи рычагов «сверху», то есть федеральными властями. Данные структуры способны появляться под влиянием сложившихся условий и предпосылок, а органам власти отводится исключительно регулирующая роль. Тем не менее необходимо интегрировать кластерный подход в разрабатываемые отраслевые стратегии и концепции развития.

Немаловажным, на наш взгляд, может стать создание венчурных фондов по регионам, деятельность которых будет направлена на целевое финансирование предприятий кластера через коммерческие банки. Обеспечение финансовыми и кредитными ресурсами может быть достигнуто за счёт развития кредитной кооперации, создания структуры, обеспечивающей работу с проблемными активами участников кластера, а также повышения доверия к финансовым институтам.

Определённые изменения должны затронуть и механизм государственно-частного партнёрства (ГЧП). Во-первых, необходимо создать эффективную систему оценки для целесообразности предоставления средств государственного бюджета на реализацию кластерных проектов. Во-вторых, изменения должны коснуться и форм ГЧП, таких, как предоставление инвестиционного кредита на льготных условиях или софи-нансирование проекта на условиях договора.

Важным направлением реализации кластерной политики в области малого и среднего бизнеса является и поддержка инвестиционных проектов создания кластеров. В этой связи формирование эффективной информационной системы для привлечения потенциальных инвесторов – одна из определяющих задач, стоящих сегодня на повестке дня. Её создание обусловлено тем, что приток инвестиций не всегда определяется наличными выгодными условиями. Поэтому основной характеристикой такой системы должна стать её адресность, то есть информация должна находить не только возможных инвесторов, но и быть направленной на инициацию экономического интереса.

Помимо вышеперечисленных мер, инвестиционная политика, направленная на поддержку предприятий-участников кластера, может содержать такие компоненты, как:

-

– совершенствование нормативно-правовой базы;

-

– страхование зарубежных инвестиций;

-

– поощрение иностранных корпораций, ведущих за собой новых инвесторов;

-

– государственная поддержка прямых инвестиций на уровне региона;

-

– оперативное консультативное сопровождение проектов и инвесторов;

-

– развитие системы банков и инвестиционных фондов и др.

Изменения должны охватить систему налогообложения, а также и таможенную политику. К примеру, возможно ступенчатое построение налоговых льгот, введение режима преференций и гарантий участникам кластера. Вполне реальным является установление особого режима для импорта оборудования, используемого в рамках кластерного проекта.

Развитие кооперационного взаимодействия возможно посредством реализации мер по стимулированию сотрудничества между участниками кластера (например, организация конференций, семинаров, рабочих групп, создание специализированных интернет-ресурсов и электронных списков рассылки). Немаловажным будет и финансирование проектов по развитию транспортной и инженерной инфраструктуры, связи и телекоммуникаций кластера.

Отличительной чертой политики, направленной на повышение конкурентоспособности , является то, что она должна быть направлена на рост конкурентоспособности не отдельных фирм и предприятий, а кластера в целом, и, по нашему мнению, могла бы включать такие меры, как:

-

– мероприятия по поддержке экспортоориентированных производств предприятий кластера;

-

– обязательная сертификация продукции по международным стандартам;

-

– осуществление маркетинговой поддержки участников кластера;

-

– внедрение международных стандартов корпоративного управления;

-

– разработка новых товаров и услуг;

-

– повышение качества продукции и услуг и др.

Политика занятости и кадрового обеспечения . Одной из проблем системы образования в нашей стране является несоответствие образовательных программ и стандартов. В результате этого очень часто квалификация выпускников вузов не соответствует потребностям предприятий. В данных условиях одним из действенных методов повышения качества образования, на наш взгляд, является возможность совместной разработки образовательных программ и стандартов образовательными учреждениями и представителями кластерных структур.

В условиях реализации инновационного сценария развития необходима организация новых междисциплинарных направлений подготовки, магистерских и аспирантских программ; создание наукоёмких рабочих мест для выпускников. Возможным является и вхождение представителей фирм кластера в наблюдательные или попечительские советы образовательных учреждений; организация стажировок и производственных практик на предприятиях кластера; совместная реализация образовательных программ.

Поэтому можно говорить о том, что образовательные учреждения не только будут поставлять трудовые ресурсы на предприятия кластера, но и станут полноправным субъектом кластерной структуры, осуществляя разработку объектов интеллектуальной собственности и других товаров и услуг, отвечающих потребностям участников кластера.

Развитие инновационной составляющей. Ранее при рассмотрении структуры кластера мы включали в его состав как образовательные учреждения, так и научно-исследовательские институты и конструкторские бюро. Их пребывание в кластере в статусе участника позволяет не только генерировать инновации, но и, благодаря кооперационным взаимодействиям с промышленными предприятиями, обуславливает дальнейшую коммерциализацию их разработок.

Немаловажное значение, на наш взгляд, имеет разработка мер по государственной поддержке развития промышленных парков, технопарков, центров трансферта технологий. В частности, в плане финансового, правового обеспечения и защиты интеллектуальной собственности, а также ликвидации барьеров для инноваций.

На рис. 2 представлены основные барьеры для развития российского бизнеса, о которых чаще всего говорят специалисты отечественных инновационных фирм. Как видим, большая часть, а именно 56 %, приходится на барьеры, связанные с недостатком финансирования, значительную долю занимают барьеры, обусловленные слабой защитой интеллектуальной собственности (15 %), высока доля и административных барьеров (23 %).

Также важным направлением развития инновационной составляющей кластеров может быть создание бизнес-инкубаторов, соответствующих профилю кластера, формирование инновационных баз данных, создание фондов инновационного развития, отвечающих за выдачу грантов на исследовательские разработки.

Рис. 2. Основные проблемы развития инновационных фирм в Российской Федерации [4, с. 41]

Следовательно, возможность использования кластерного подхода в целях создания инновационной экономики в России предполагает разработку и реализацию обоснованной государственной кластерной политики. Комплекс мероприятий этой политики следует осуществлять на микро-, мезо- и макроуровне, изначально определяя основные задачи для каждого уровня.