Потенциал «полицейской» фотографии как исторического источника и музейного экспоната (на примере выявленного комплекса досье польских ссыльных Туруханского края)

Автор: Бакшт Дмитрий Алексеевич, Валюх Елена Петровна

Журнал: Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева @vestnik-kspu

Рубрика: История

Статья в выпуске: 4 (30), 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье представлен анализ «фотоколлекции польских ссыльных Туруханского края, 1908-1912 гг.», которая сопровождала статейные списки политических преступников. Коллекция представлена в виде 68 фотоснимков, сделанных в момент отправления преступников в ссылку. Для начала ХХ века фотография является уникальным источником, позволяет представить внешний вид преступника (прическа, одежда), соотнести его с социальным положением ссыльного. В результате выявлены «проблемные точки»: вопрос о репрезентативности и «масштабах» коллекции, которые требуют дальнейшего изучения.

Криминалистическая фотография, енисейская губерния, польские ссыльные, полиция, политическая ссылка, туруханский край, статейные списки, енисейское губернское жандармское управление

Короткий адрес: https://sciup.org/144154005

IDR: 144154005

Текст научной статьи Потенциал «полицейской» фотографии как исторического источника и музейного экспоната (на примере выявленного комплекса досье польских ссыльных Туруханского края)

THE POTENTIAL OF THE «POLICE» PHOTO AS A HISTORICAL SOURCE AND A MUSEUM PIECE (THROUGH THE EXAMPLE OF THE REVEALED COMPLEX OF PROFILES OF THE POLISH EXILED IN THE TURUKHANSK TERRITORY)

Д.А. Бакшт, Е.П. Валюх

D.A. Baksht, E.P. Valyukh

Криминалистическая фотография, Енисейская губерния, польские ссыльные, полиция, политическая ссылка, Туруханский край, статейные списки, Енисейское губернское жандармское управление.

В статье представлен анализ «фотоколлекции польских ссыльных Туруханского края, 1908–1912 гг.», которая сопровождала статейные списки политических преступников. Коллекция представлена в виде 68 фотоснимков, сделанных в момент отправления преступников в ссылку. Для начала ХХ века фотография является уникальным источником, позволяет представить внешний вид преступника (прическа, одежда), соотнести его с социальным положением ссыльного. В результате выявлены «проблемные точки»: вопрос о репрезентативности и «масштабах» коллекции, которые требуют дальнейшего изучения.

Forensic photography, Yenisei province, the Polish exiled, police, political exile, the Turukhansk Territory, stateyny lists, Yenisei provincial gendarme authority.

The article presents the analysis of «a photo collection of the Polish exiled of the Turukhansk Territory in 1908–1912» which accompanied the stateyny lists of political criminals. The collection contains 68 pictures taken at the time of the departure of the criminals to the exile. For the beginning of the XX century the photo is a unique source, which allows imagining the appearance of a criminal (hairstyle, clothes) and correlating it to their social status. As a result some «Problematic points» are revealed, for example, the issue of the representativeness and «scales» of the collection, which need further studying.

^ m

Обращение к фотоматериалу в исторической науке как к самостоятельной категории источников происходит крайне редко. Криминалистическая («полицейская») фото- графия в данном назначении привлекается еще реже вследствие своей строгой формализиро- ванности. Зачастую она становится приложением к тексту исследования, чаще всего жанра исторической биографии известных личностей, подпадавших под юрисдикцию полиции (например, И.В. Сталин, Ф.Э. Дзержинский и т.д.).

Как музейный материал фотография традиционно выступает важнейшей составляю- щей экспозиции, нередко составляя ее цен тральную часть. Так, например, до 1991 г. ори гиналы и фотокопии тюремных фотографий рос сийских революционеров активно использова лись в центральных и провинциальных музе- ях. Однако в запасниках и архивной части му- зеев (и тем более в архивохранилищах) оставались снимки «рядовых» ссыльных. Как объект искусства «полицейская» фотография была представлена неординарной выставкой «Искус-ство архива. Из криминального архива полиции Лос-Анджелеса». В России она была презентована в стенах «Мультимедиа-арт-музея» (Москва,

ВЕСТНИК

2012) под кураторством Тобиа Беццолы (Tobia Bezzola) [Искусство…].

Однако если советским музейным работникам упрощала задачу «легенда», которая сопровождала объект, то швейцарскому искусствоведу - неординарность и исключительный характер избранных им фотографий из архивного материала. Однако подобные примеры использований архивных фотографий актуализируют проблему их потенциала как исторического источника и как музейного экспоната.

Предметом данной статьи послужили архивные материалы, выявленные в Государственном архиве Красноярского края в фондах ту-руханского отдельного пристава и ЕГЖУ (ГАКК. Ф.117. Оп. 1. Д. 1050; Оп. 1. Д. 267). Оригинальные позитивы фотографий в количестве 68 оригинальных экземпляров были изготовлены для составления так называемых «статейных списков» - делопроизводственной тюремной документации, отражающей краткую информацию об арестанте. Техника выполнения снимков была проведена по методике Альфонса Берти-льона (Alphonse Bertillon, 1853–1914), которую в российской пенициарной системе и полиции стали использовать с 1890-х гг. [Daly, 1998, с. 70].

Таким образом, с учетом сопроводительного материала собрание было определено как «фотоколлекция польских ссыльных Туруханского края, 1908–1912 гг.».

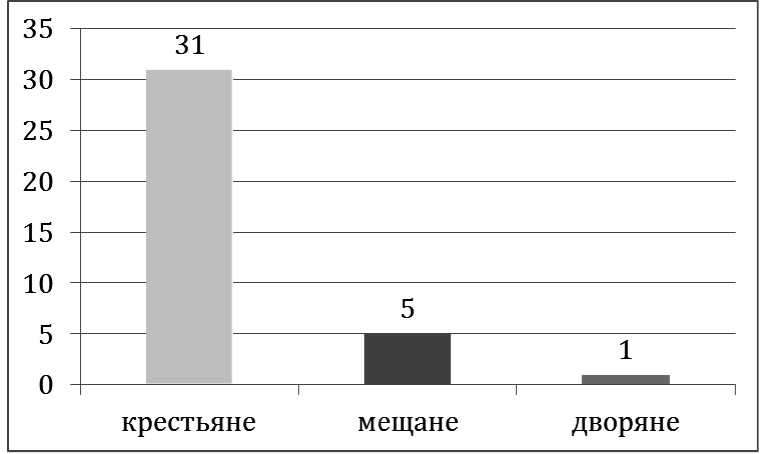

Все фотографии были выполнены в тюремном замке города Радома (Радомская губерния). Позитивы делятся на две категории: снятые в 1908 г. и в 1912 г. (с запечатлением 13 и 20 чел. соответственно). Большинство осужденных были уроженцами данного региона. Подавляющая часть изображенных была польской национальности, только двое были евреем и русским, проживавшими в русской части Польши. Также всех осужденных отправляли в Туруханский край Енисейской губернии, наиболее северную часть региона.

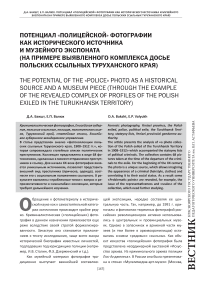

Однако «коллекция» делится не только по двум годам съемки (1908 и 1912 соответственно), но и по внешнему виду. Во-первых, снимки 1908 г. были сняты в одном ракурсе (анфас), 1912 г. – и анфас, и в профиль. Во-вторых, первая группа позитивов отлична тем, что в ней запечатлена одежда, в которой подверглись аресту и заключению в тюрьму (рис. 1). Вторая же группа снимков, сделанных в 1912 г., зафиксировала казенные пересыльные шинели.

И.О. Платск М.О. Граней (1908) Б.Я. Росул (1912)

Рис. 1

Данное различие может быть объяснено тем, что первая категория лиц были административно высланными решением Особого совещания при МВД, а вторая - ссыльными, осужденными Варшавской судебной палатой. Если учесть, что высланные прибывали в Енисейскую губернию в той одежде, в которой были аресто- ваны, то первая группа «коллекции» может дать представление внешнего вида польских ссыльных того периода времени.

Еще более подчеркивает экспозиционный потенциал данных фотографий то, что они отобразили разнообразие внешнего вида ссыльных: представлены различные модели приче- сок, стрижек бород и усов. Это значительно меняло облик сибирской деревни в условиях Туру-ханского края.

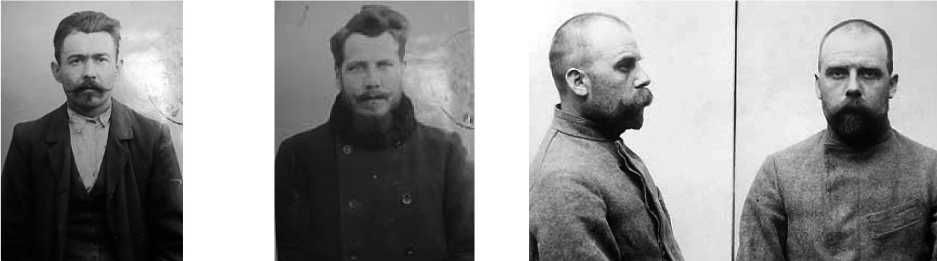

Если рассмотреть сословно-профессиональную дифференциацию запечатленных ссыльных, то видно, что они не принадлежали к элит ным категориям польского общества. В сословном делении преобладали крестьяне (рис. 2), в профессиональном – низкоквалифицированные рабочие профессии: слесари и чернорабочие (по 6 чел.), литейщики и крестьяне (по 4 чел.), портные, парикмахер, кожевники и другие.

Рис. 2

Рис. 3

Однако в данный период времени, как удалось выяснить, польские ссыльные в условиях Туруханского края пытались расселиться небольшими компактными группами («коммунами») не только (и не сколько) на основе партийности, но и на основе принципа землячества [Бакшт, Валюх, 2013, с. 207]. Информация из «статей ных списков» также косвенно говорит об отчуж денности высланных в Туруханский край поля ков от местного (русского и инородческого) на

ВЕСТНИК

селения: знания русского языка у многих либо были поверхностными, либо отсутствовали вообще (табл.).

Польские ссыльные Туруханского края, запечатленные на снимках

|

Владело русским языком (чел.) |

Плохо владело русским языком (чел.) |

Не владело русским языком (чел.) |

|

12 |

8 |

13 |

Таким образом, «статейные списки» и фотоснимки фиксируют наличие в условиях политической ссылки Туруханского края особой группы, которая оказывала определенное влияние на местное население при взаимных контактах. Однако если оценивать «коллекцию» как исторический источник, то возникает проблема ее репрезентативности. Не представляется возможным оценить, какую долю высланных охватывает «коллекция» из конкретной польской губернии, а какую - из общего числа репрессированных императорской властью поляков. Кроме того, «фотоколлекция» при подобной постановке вопроса теряет самостоятельность как источник, поскольку в архивных делах присутствуют «статейные списки» без снимков.

Вопрос о репрезентативности «коллекции» возбуждает другую проблему - вопрос о ее масштабах. Сложность работы с фотографиями, которые являлись частью делопроизводства и находятся в архиве, заключается в том, что трудно выявить весь комплекс подобных материалов. Известно, что на конец 1908 г. в Туруханском крае в ссылке находились 559 чел. «налицо», поми мо 133 бежавших, 4 умерших и 49 освобожденных или переведенных в другие местности. Кроме того, ожидалось прибытие 327 чел. (ГАКК. Ф. 860. Оп. 1. Д. 1. Л. 41 об.). Выяснить, какие досье на них были сопровождены фотографиями, не представляется возможным из-за того, что большая их часть была сожжена вместе с архивом текущим туруханским приставом при захвате Туру-ханска восставшими ссыльными зимой 1909 г.

Хорошее качество фотобумаги, на которой напечатаны охарактеризованные выше снимки, большие размеры (12х7 см) потенциально позволяют использовать их в качестве экспозиционного материала как минимум в рамках архивной выставки. Принадлежность большого числа запечатленных лиц к одному региону (рис. 3) позволяет выделять снимки в единую «коллекцию».

Список сокращений

-

1. ГАКК - Государственный архив Красноярского края.

-

2. ЕГЖУ - Енисейское губернское жандармское управление.