Потенциал социального протеста в Республике Дагестан

Автор: Хаджалова Хадижат Магомедовна

Журнал: Народонаселение @narodonaselenie

Рубрика: Регионы России

Статья в выпуске: 1 (39), 2008 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14347269

IDR: 14347269

Текст статьи Потенциал социального протеста в Республике Дагестан

Потенциал социального протеста В Республике йогестон*

И сследование сущности социального протеста и форм его проявления является одним из наиболее важных аспектов изучения и прогнозирования развития общества и предупреждения социальных конфликтов. Возникновение социального протеста как формы выражения неудовлетворенности населения уровнем и качеством жизни является угрозой функционированию экономической системы, способной породить масштабный экономический кризис.

Реформы и рыночные преобразования в России привели к появлению огромного слоя бедного и обездоленного населения, росту социального недовольства и недоверия к проводимым органами государственной власти реформам. В целом по России это наглядно вылилось в принципиальном отказе большинства населения от реформирования социальной сферы и мощном протесте против дальнейших реформ. Какова динамика протестных настроений и готовность участия в акциях социального протеста в Дагестане? Како- ва роль социально-экономических факторов и политики государственных структур в формировании потенциала протеста? Поиску ответов на эти вопросы посвящена данная статья, в которой отражен анализ социологического опроса, направленного на исследование проблем социальной стабильности и участия населения в акциях социального протеста.

Наукой накоплен огромный опыт изучения роли социального протеста в общественном развитии, а также роли социально-экономических факторов, повышающих вероятность участия различных слоев населения в акциях социального протеста. В настоящее время существует два противоположных подхода к оценке самого феномена социального протеста в рамках кризисной парадигмы и теории социального конфликта. Массовые формы протеста рассматриваются как естественные проявления экономической активности, направленные на радикальное совершенствование общества. В рамках стабилизационных концепций протест воспринимается как аномалия социально-политической жизни.

Независимо от взглядов и приверженности к научной школе, соци-

Х. М. Хаджалова альный протест воспринимается исследователями как нежелательное проявление гражданской активности, дестабилизирующее экономическую и политическую жизнь. Особую дестабилизирующую роль акции протеста приобретают в условиях трансформирующегося общества, в котором существенно ослаблены механизмы социального контроля, а власть, декларирующая демократические принципы управления обществом, часто оказывается не готовой к регулированию назревающих конфликтов, поскольку привычные механизмы управления разрушены, а новые – не сформировались.

К основным причинам, повышающим вероятность участия населения в различных акциях социального протеста, относятся следующие характеристики социальной ситуации и политической культуры населения:

-

■ высокий уровень неудовлетворенности населения материально-экономическими условиями жизни;

-

■ высокий уровень недоверия общественным структурам и институтам власти, напряженность политической ситуации в регионе;

-

■ чувство социальной незащищенности;

-

■ нерешенность наиболее острых проблем современной жизни общества.

Оценивая современную ситуацию в соответствии с данными характеристиками, следует отметить, что большинство жителей Дагестана испытывают неудовлетворенность своим положением в обществе, материальными условиями жизни, не доверяют общественным структурам и политическим институтам. Рассматривая политическую ситуацию в Республике Дагестан, 56% опрошенных считают ее напряженной, а 8% – критической и даже взрывоопасной. При этом жители ре- гиона не надеются на какое-либо улучшение ситуации. Наибольшее доверие отдано мечети (25,9% респондентов). Между тем, свыше 15% не доверяют ни одной общественной структуре.

В современной научной литературе достаточно устойчивым является представление о том, что при низком уровне вовлеченности населения в политическую жизнь следует ожидать возрастания акций социального протеста. Такие стихийные формы воздействия на политику властей принято называть национально-социальным протестом.

Институтом социально-экономических исследований ДНЦ РАН и Институтом социально-экономических проблем народонаселения РАН в 2006–2007 гг. проведен опрос «Потенциал протеста» по репрезентативной выборке 1 .

Возможность проведения массовых протестов против ухудшения жизненного уровня поддержали в 2007 г. 36,8% респондентов. Эта цифра увеличилась по отношению к 2006 г. на 4,8 процентных пункта. Но возможность личного участия в них выразили в 2007 г. лишь 30,4% от этого числа, что ниже уровня 2006 г. на 3,8 процентных пункта. Около половины респондентов (49,2% в 2006 г. и 54,6% в 2007 г.) высказались против личного участия в каких-либо акциях протеста (табл. 1).

Теоретическую возможность участия в акции протеста признали в 2006 г. 34,2% опрошенных, допуская тем самым возможность массовых акций, поводом для которых может стать сни-

Таблица 1

Как вы считаете, могут ли состояться в вашем городе (районе) массовые выступления против роста цен и падения уровня жизни населения? (%)

|

Варианты |

2006 г. |

2007 г. |

|

Да, и скорее да, чем нет |

32,0 |

36,8 |

|

в том числе: «Вы лично примете участие в массовых выступлениях |

||

|

против роста цен и падения уровня жизни?» |

||

|

да |

34,2 |

30,4 |

|

нет |

49,6 |

54,6 |

|

затрудняюсь ответить |

16,2 |

15,5 |

|

Нет, и скорее нет, чем да |

49,2 |

54,6 |

|

Затрудняюсь ответить |

18,6 |

15,0 |

|

Итого |

100,0 |

100,0 |

Таблица 2

|

Территории |

2006 г. |

2007 г. |

|

По республике |

34,2 |

30,4 |

|

По городам |

30,8 |

27,2 |

|

По районам |

40,9 |

36,1 |

* Потенциал протеста составляют респонденты, ответившие «да» на вопрос: «Примете ли Вы личное участие в массовых выступлениях против роста цен и падения уровня жизни?»

Динамика потенциала протеста респондентов, %*

жение уровня жизни населения, неправильные действия или бездействие власти, ухудшение криминогенной обстановки. В 2007 г. выражение социального протеста снизилось до уровня 30,4% (табл. 2).

Потенциальную склонность к протесту в наибольшей степени проявляют сельские жители республики. Несмотря на снижение показателей протестной активности с 40,9% в 2006 г. до 36,1% в 2007 г., социальная напряженность по-прежнему остается довольно высокой вследствие низкого уровня жизни сельских жителей по сравнению с городскими. Городские жители проявляют меньшую склонность к участию в акциях протеста.

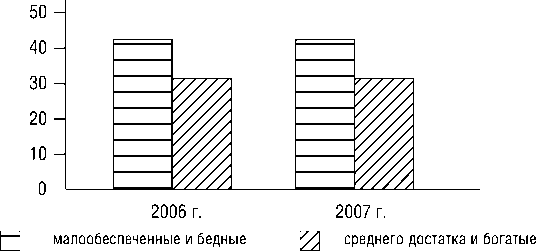

В 2007 г. по сравнению с 2006 г. среди жителей республики, идентифицирующих себя с «малообеспеченными» и «бедными», наблюдалось снижение доли лиц, склонных к проявлению протестных настроений (с 43 до 38,6%). Это произошло благодаря улучшению настроя жителей республики в возрасте до 30 лет и тех, кто имеет высшее и незаконченное высшее образование. Существенное снижение наблюдается среди людей «среднего достатка» и «богатых»: за год протестный потенциал снизился с 30,4% в 2006 г. до 27,6% в 2007 г. (рис. 1). Снижение протестных настроений среди различных категорий населения во многом обусловливается улучшением социального самочувствия на-

Х. М. Хаджалова

Рис. 1. Уровень потенциала протеста в зависимости от социальной самоидентификации населения (доля «протестующих» от количества респондентов каждой категории), %

Q прекрасное настроение, нормальное, ровное испытываю напряжение, раздражение, страх, состояние тоску

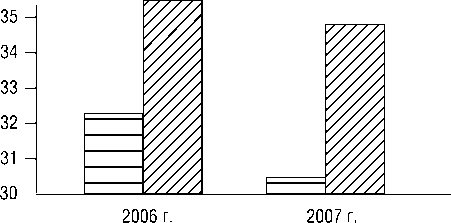

Рис. 2. Уровень потенциала протеста в зависимости от оценок социального настроения (доля «протестующих» от общего количества респондентов каждой категории), %

селения в связи с мероприятиями властей по увеличению заработной платы, пенсий, социальных пособий работникам бюджетной сферы.

По сравнению с 2006 г. доля представителей «группы протеста» сократилась среди лиц, позитивно оценивающих свое эмоциональное состояние, с 32,1 до 30,4% соответственно. Среди лиц, испытывающих негативные эмоции, склонность к проявлению протестных настроений существенно не изменилась (34,8% в 2007 г. против 35,5% в 2006 г.). О протестных настроениях этой группы стали реже высказывать- ся люди среднего возраста, а также со средним специальным образованием (рис. 2).

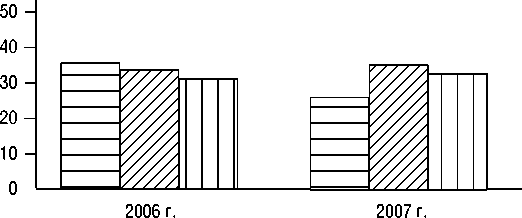

За последний год доля представителей «протестной группы» значительно снизилась среди жителей региона, позитивно оценивающих курс экономических реформ, проводимых Президентом РФ (с 35,3% в 2006 г. до 26,5% в 2007 г.). Это произошло в основном за счет изменения оценок жителей республики, имеющих среднее специальное образование, неработающих, а также относящихся к категории «малообеспеченных». Среди населения, нео- добрительно характеризующего экономическую политику главы государства, и среди тех, кто относится к ней нейтрально, доля «протестующих» не изменилась – с 34,8 до 34,3 и с 32,6 до 32,8% соответственно (рис. 3).

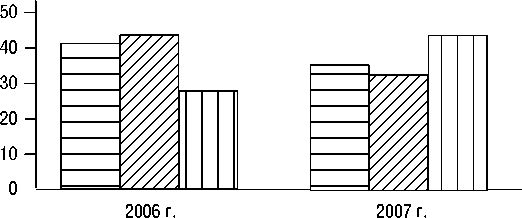

К середине 2007 г. склонность к протесту заметно сократилась среди жителей региона как «полностью и в основном одобряющих» (с 40,3 до 35,4% соответственно), так и «полностью и в основном не одобряющих» (с 42,9 до 33,9%) деятельность президента Республики Дагестан. Это произошло в основном благодаря повышению уровня доверия и дополнительным ожиданиям среди лиц, идентифицирующих себя с «малообеспеченными» и «бедными», а также тех, кто считает, что их средств «хватает в лучшем случае на приобретение продуктов питания». Доля «протестующих» значительно возросла среди тех, кто с «деятельностью не знаком» и «затруднился ответить»: с 28,3 в 2006 г. до 43,3% в 2007 г. (рис. 4).

За рассматриваемый период наблюдается увеличение числа склонных к протесту среди респондентов, расценивающих политическую обстановку в

Q малообеспеченные и бедные Q среднего достатка и богатые Q безразлично, затрудняюсь ответить

Рис. 3. Уровень потенциала протеста в зависимости от оценок курса экономических реформ, проводимых Президентом РФ (доля «протестующих» от общего количества респондентов каждой категории), %

□ полностью и в основном Q полностью и в основном Q затрудняюсь ответить одобряю не одобряю

Рис. 4. Уровень потенциала протеста в зависимости от оценок деятельности Президента РД (доля «протестующих» от общего количества респондентов каждой категории), %

Х. М. Хаджалова

НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ №1-2008

Q благополучная, положительная ^ напряженная, критическая, взрывоопасная

Рис. 5. Уровень потенциала протеста в зависимости от оценок политической ситуации в регионе (доля «протестующих» от общего количества респондентов каждой категории), %

Рис. 6. Уровень потенциала протеста в зависимости от оценок перспектив политической жизни региона (доля «протестующих» от общего количества респондентов каждой категории), %

L

регионе в целом как «благополучную» и «положительную», с 33,1 в 2006 г. до 35,1% в 2007 г. Среди оценивающих политическую ситуацию как «напряженную, критическую и взрывоопасную», доля протестующих уменьшилась с 34,1 до 29,1% соответственно (рис. 5).

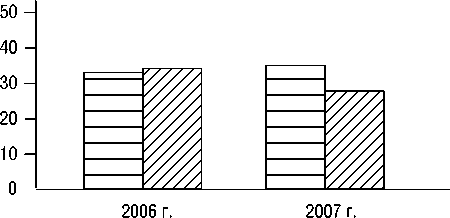

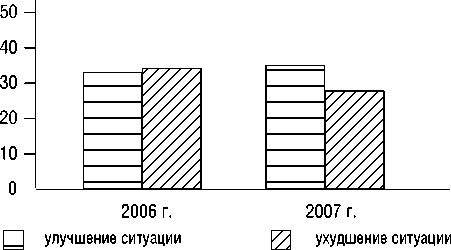

Доля «протестующих» среди тех, кто считает, что Республику Дагестан ожидает «улучшение ситуации» в политической жизни в ближайшее время, снизилась с 34,1 до 27,5%, а среди тех, кто считает, что республику ожидает «ухудшение ситуации», – увеличилась с 34,0 до 38,2% (рис. 6).

Кроме того, большинство респондентов (54,6%) считают, что спокойствие в регионе является большой ценностью, ради которой можно терпеть определенные материальные трудности. Следует отметить, что при явном доминировании причин, побуждающих к протесту, и серьезном ущемле- нии насущных жизненных интересов, большинство населения сохраняет здравый смысл и выдержку, которая позволяет Дагестану пережить трудный в социально-экономическом плане период развития экономики без массовых социальных взрывов.

Таким образом, протестный потенциал в Республике Дагестан с 2006 г. по 2007 г. несколько снизился (до 30,4%). О своей готовности поддержать акции чаще других заявляли жители региона, отличающиеся негативными оценками своего экономи- ческого положения и социального самочувствия (около 30%), а также неодобрительно оценивающие деятельность общественных структур и властей (свыше 35%). Однако по сравнению с 2006 г. удельный вес «протестующих» в соответствующих категориях населения заметно сократился. Дальнейшие изменения протестных настроений в регионе будут зависеть от эффективности мероприятий властных структур различных уровней, направленных на улучшение социально-экономического положения населения.

г