Потенциал участия бизнеса в развитии социальной инфраструктуры (на основе оценок общественного мнения)

Автор: Ольга Владимировна Рогач

Журнал: Ars Administrandi. Искусство управления @ars-administrandi

Рубрика: Региональная экономика и региональное экономическое развитие

Статья в выпуске: 2 т.17, 2025 года.

Бесплатный доступ

Введение: органы власти уделяют значительное внимание поиску инструментов повышения эффективности развития инфраструктурного профиля российских территорий. Недостаточность местных бюджетов, изношенность инфраструктурного фонда и иные проблемы заставляют и властей, и население обращаться к практикам сотрудничества с предпринимательским сообществом. Цель: провести анализ потенциальных возможностей и существующих ограничений участия представителей бизнес-структур в процессах развития социальной инфраструктуры территорий. Методы: анкетный опрос представителей местных сообществ (N=844). Результаты: исследование показало наличие противоречия между признанием в оценках населения низкой значимости бизнеса как субъекта территориального развития и завышенным запросом к ресурсному вкладу предпринимателей в модернизацию социальной инфраструктуры. Установлено, что в мнениях общественности доминирует идея о приоритете социальной ответственности бизнеса в ущерб экономической целесообразности финансовых вложений предпринимателей. В частности, ответы респондентов иллюстрируют суженный диапазон участия бизнеса в развитии инфраструктуры: спонсорство и благотворительность. Только треть жителей продемонстрировали интерес к увеличению доли частных объектов социальной инфраструктуры. Среди сельских жителей и населения малых городов в большей степени доминирует потребительский запрос к предпринимателям на финансирование инфраструктурного развития. Выводы: результаты исследования показали высокий потенциал участия бизнеса в развитии территориальной инфраструктуры, обусловленный высоким общественным запросом на данные практики. Однако, в условиях доминирования патерналистских ожиданий населения, недостаточного интереса к услугам частных инфраструктурных объектов и в целом низкого уровня общественного доверия, потенциал привлечения бизнеса к развитию территориальной инфраструктуры существенно лимитирован.

Социальная инфраструктура, бизнес, власть, местное население, социальная ответственность, доверие в экономических отношениях

Короткий адрес: https://sciup.org/147250698

IDR: 147250698 | УДК: 338.22:316.3(470) | DOI: 10.17072/2218-9173-2025-2-403-420

Текст научной статьи Потенциал участия бизнеса в развитии социальной инфраструктуры (на основе оценок общественного мнения)

Эта работа © 2025 Рогач О. В. распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 International. Чтобы просмотреть копию этой лицензии, посетите https://creativecommons.

To view a copy of this license, visit

1Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия, ,

1 Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia, ,

Социальная инфраструктура рассматривается сегодня как один из основополагающих элементов обеспечения качества жизни современного горожанина (Рогач и Фролова, 2023, с. 518), снижения социальной изоляции и роста благополучия представителей местных сообществ (Kim and Kim, 2024, p. 1). По мнению ученых, социально-экономическое развитие российских городов предъявляет особые требования к инфраструктурному профилю урбанизированных пространств, требует консолидации усилий власти, бизнеса и населения в данном вопросе. Так, ключевыми приоритетами устойчивого развития российских территорий являются модернизация инфраструктурных сетей, внедрение инноваций, обеспечение безопасных и комфортных условий жизнедеятельности людей (Бобылев, 2016, с. 12), участие бизнеса в социальноэкономическом развитии территории присутствия (Поподько и др., 2022, с. 989). Однако в современных условиях, по мнению ученых, наблюдается существенный разрыв между необходимым объемом инвестиций в социальную инфраструктуру и реальным финансовым обеспечением инфраструктурных потребностей населения (Юрьева, 2022, с. 341). Дисфункции развития социальной инфраструктуры порождают снижение доступности удобств и услуг, ухудшение социального благополучия, рост социальной напряженности (Фролова и Рогач, 2023, с. 102). Люди, живущие в районах с низкой концентрацией доступных услуг и удобств, по принципу снежного кома, склонны к низкому уровню образования, плохому физическому и психическому здоровью, непропорциональным возможностям трудоустройства и социальной изоляции (Nicoletti et al., 2022, p. 832). Анализ инфраструктурного профиля российских территорий иллюстрирует наличие ряда нерешенных проблем. По мнению А. Е. Шамина и Н. В. Проваленовой, динамика роста аварийного жилого фонда в городских поселениях к 2018 году составила 105,8 %, тогда как в сельских населенных пунктах данный показатель превышал 200 % (Шамин и Проваленова, 2020, с. 84).

Однако справедливо заметить, что российскими властями взят курс на повышение качества городской инфраструктуры и сокращение неравенства доступности между городскими сообществами. Так, 15 июня 2023 года в ходе торжественной церемонии открытия инфраструктурных объектов в регионах В. В. Путин отметил, что «масштабные транспортные проекты дают толчок комплексному развитию территорий, городов и поселков, служат стимулом для жилищного и инфраструктурного строительства в регионах». За 10 месяцев 2023 года было построено и реконструировано около 650 км федеральных и региональных трасс (что почти в 3 раза больше, чем в 2022 году); реконструировано 2,6 тыс. школ и 2,5 тыс. медицинских учреждений, введены 1,5 тысячи быстро возводимых фельдшерско-акушерских пунктов1.

Модернизация инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса приобретает политическое значение, так как позитивно влияет на настроения россиян. Кроме того, городская инфраструктура может способствовать созданию общих пространств, с помощью которых можно усилить гражданскую активность и повысить уровень институционального доверия.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Эффективность решения проблем инфраструктуры во многом определяется мерами государственной поддержки, однако недостаточность региональных и местных бюджетов ориентирует органы власти на поиск инструментов сотрудничества с предпринимательским сообществом (Гурьянова и др., 2021, с. 281). Несмотря на устоявшийся стереотип доминирования коммерческой рентабельности бизнес-практик, курс на получение социального эффекта и развитие социальной ответственности предпринимательства занимает одно из ведущих мест в современной повестке (Вилли, 2022, с. 45). Изучению потенциала бизнес-сообществ и их роли в развитии инфраструктурного профиля российских городов посвящены исследования ряда отечественных авторов. В частности, делаются выводы, что в современных условиях отмечается запрос общественности на формирование новой парадигмы социальной ответственности бизнеса. Ее содержательными характеристиками должны стать реализация взаимовыгодных партнерских проектов власти и бизнеса, трансформация благотворительных практик в экономически рентабельные формы социальных инвестиций (Аносов, 2020, с. 79). Дополняя данную точку зрения, А. В. Попова и М. М. Симонова вводят новый концепт восприятия роли бизнеса: переход от пассивного спонсорства к активному лидерству в социальной сфере. На основе проведенного исследования авторы делают вывод, что социальная ответственность бизнеса не может формироваться только как реакция на запрос населения, а должна отражать внутреннюю потребность предпринимателей и компаний в повышении комфортности городской среды (Попова и Симонова, 2021, с. 112). Вовлеченность бизнеса в решение проблем территориального развития формирует его репутационный капитал, повышает конкурентные преимущества за счет роста доверия со стороны местного сообщества (Карандасова, 2023, с. 9).

Зачастую крупные предприниматели демонстрируют практики социально ориентированного поведения, что, по сути, выходит за рамки получения прямых экономических выгод. Хотя надо отметить, что социальная политика российских предприятий в большинстве своем связана с реализацией «социального пакета» для своих сотрудников (льготы в получении спортивных, медицинских и образовательных услуг). Несколько реже бизнес оказывает благотворительную поддержку спортивным или культурным мероприятиям, проводимым в городе (Измайлова, 2021, с. 108). При этом для малого и среднего бизнеса расширение радиуса участия в жизни местного сообщества представляется еще более сложной практикой ввиду недостаточности ресурсной базы для социальных инвестиций (Яхнеева и Лесковская, 2021, с. 1752).

Таким образом, в современных условиях отмечается недостаточный уровень включенности бизнеса в решение социально-экономических проблем территории (Кузнецов, 2020, с. 262). Можно предположить, что дистанциро-ванность предпринимателей от практик модернизации инфраструктуры связана с низким уровнем доверия в обществе. С одной стороны, присутствуют завышенные ожидания со стороны местных сообществ, которые видят бизнес как потенциального донора решения инфраструктурных проблем. С другой стороны, высокая налоговая нагрузка, нестабильность рыночных условий повы- шают риски ведения рентабельной хозяйственной деятельности для бизнеса, что снижает его готовность к активному участию в процессах развития территории.

По мнению зарубежных исследователей, снижение уровня доверия в обществе оказывает негативное воздействие на деловую уверенность бизнеса, его готовность к реализации партнерских практик (de Mendonça and Almeida, 2019, p. 1985). Утрата доверия в экономических отношениях негативно сказывается на эффективности деятельности хозяйствующих субъектов (Орлов и Рябинин, 2023, с. 60), что может сужать диапазон участия предпринимателей в развитии социальной инфраструктуры урбанизированных пространств. Дефицит доверия провоцирует бизнес на реализацию деструктивных экономических практик, таких как «теневизация», «оффшориация», краткосрочные горизонты планирования (Александрова, 2019, с. 74) в ущерб долгосрочным социально-ориентированным проектам городского развития.

Стоит заметить, что исследования роли бизнес-структур в развитии инфраструктуры городов, проведенные на российской эмпирической базе, в большей степени учитывают экономические показатели вклада крупного бизнеса в модернизацию инфраструктуры или строительство новых объектов как политики социальных инвестиций в места присутствия. Вместе с тем анализ общественного мнения и оценок населения потенциала бизнес-структур как активного участника инфраструктурных преобразований в том числе в малых и средних городах России представлен сегодня достаточно скудно. Рассмотрение научных изысканий в границах поднимаемой проблематики показало, что чаще всего векторы исследования построены на идентификации экономической рентабельности ведения бизнеса на определенных территориях, оценки предпринимательским сектором проблем налаживания партнерских взаимодействий с властными структурами на местах. Фокусировка исследовательского внимания на опросе населения позволит снизить дефицит эмпирических данных и выдвинуть гипотезы о возможных перспективах активизации бизнес-сообщества для решения вопросов местного значения.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель исследования заключалась в анализе роли бизнеса в развитии социальной инфраструктуры. В качестве субъекта оценки выступило местное население российских муниципальных образований. Исследование позволило определить перспективные формы участия предпринимателей в решении инфраструктурных проблем в оценках населения, установить ограничения, лимитирующие возможность расширения радиуса участия бизнеса в процессах развития социальной инфраструктуры урбанизированных пространств.

Автором выдвинуты следующие гипотезы:

-

1. Бизнес-сообщество рассматривается местными жителями как один из ключевых субъектов инфраструктурной модернизации местных сообществ.

-

2. Высокая ресурсность представителей бизнеса, по мнению общественности, определяет приоритетность спонсорских практик включения предпринимателей в решение инфраструктурных проблем: благотворительность, благоустройство и др.

В работе использовался комплекс аналитических процедур и методов исследования. В частности, применялся анализ документов, сравнительный и корреляционный анализ. Анализ документов позволил сформировать теоретический базис рассмотрения социально ответственного поведения бизнеса в практиках развития территорий, а также определить необходимость детализации перспективных форм включения бизнес-структур в модернизацию инфраструктурного профиля городов. Сравнительный анализ полученных авторских результатов с материалами Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) позволяет валидизировать методику исследования, а также определить возможные направления для ее оптимизации. Использование в работе корреляционного анализа направлено на установление зависимости между рядом характеристик целевых групп и их восприятием роли бизнеса в развитии инфраструктуры территории.

Ключевым методом сбора эмпирической информации послужил анкетных опрос населения. Выбор данного метода обусловлен необходимостью сбора количественных данных по изучаемой проблеме, а также организационными возможностями охвата респондентов. Социологическое исследование носило характер пилотного, что снизило требования к уровню репрезентативности выборки и позволило проверить методику, собрав предварительные данные для корректировки исследовательского инструментария. Сбор данных проводился в один этап с января по февраль 2023 года. Анкетирование проводилось в режиме онлайн, ссылка на инструментарий распространялась через цифровые городские сообщества, что определило стихийный характер формирования выборки. Рекрутинг респондентов осуществлялся на добровольной анонимной основе, территориальный охват представлен 65 субъектами Российской Федерации. Итоговое количество опрошенных составило 844 человека (табл. 1).

Таблица / Table

Социально-демографический профиль респондентов, человек / Socio-demographic profile of respondents, people

|

Пол респондентов |

|

|

мужчины |

женщины |

|

342 |

502 |

|

Возраст респондентов |

|||

|

18-29 |

30-45 |

46-55 |

56 и старше |

|

574 |

136 |

82 |

52 |

|

Семейный статус респондентов |

|

|

женат / замужем |

не женат / не замужем |

|

251 |

593 |

|

Наличие детей |

|

|

да |

нет |

|

279 |

565 |

|

Уровень образования |

||

|

среднее |

среднее профессиональное |

высшее |

|

200 |

208 |

436 |

|

Уровень дохода |

|||

|

низкий |

средний |

высокий |

затруднились с ответом |

|

219 |

431 |

83 |

111 |

|

Место проживания |

|||

|

село |

малый город |

средний город |

крупный город |

|

50 |

99 |

182 |

513 |

Источник: таблица, а также все рисунки составлены автором.

Специфика проведения пилотажа не предусматривала ремонт выборки по социально-демографическим признакам или территории проживания. Таким образом, стихийный характер формирования выборки и, как следствие, недостаточный уровень соблюдения пропорций социально-демографических групп можно считать некоторым ограничением поведенного исследования.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

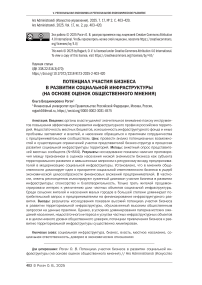

Интерес представляет тот факт, что более половины опрошенных (53,8 %) считают необходимым участие частного бизнеса в развитии социальной инфраструктуры. Только 17,8 % придерживаются противоположного мнения. Каждый четвертый затруднился с ответом на данный вопрос (рис. 1). Полученные данные могут служить иллюстрацией низкой осведомленности общественности в части функциональной роли предпринимательства в развитии инфраструктурного профиля территорий.

■ Да

□ Нет

] Затруднюсь ответить

Рис. 1. Распределение ответов на вопрос: «Как Вы полагаете, должен ли бизнес участвовать в развитии социальной инфраструктуры», %. / Fig. 1 Distribution of answers to the question: “Do you think business should participate in the development of social infrastructure?”, %

При этом среди респондентов с высоким уровнем дохода несколько выше доля тех, кто полагает необходимым участие частного бизнеса в развитии социальной инфраструктуры (57,8 %, что выше средних значений по выборке на 4 п. п.). Полученные распределения в ответах респондентов требуют дальнейшей эмпирической проверки, выявления причинно-следственных связей с иными факторами воздействия. Однако можно предположить, что в данной категории респондентов несколько снижен уровень патерналистских запросов к государству.

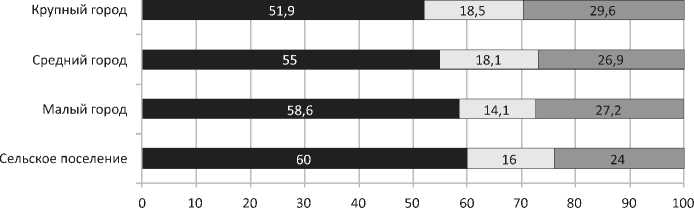

Результаты исследования показали, что среди субъектов влияния на развитие инфраструктуры роль бизнеса, по мнению респондентов, является минимальной. Только каждый пятый опрошенный российский житель (19,4 %) считает, что бизнес-сообщество определяет вектор развития инфраструктуры муниципального образования. Вместе с тем остается дискуссионным вопрос о причинах минимизации влияния бизнеса на развитие социальной инфраструктуры. С одной стороны, можно предположить наличие объективных факторов, связанных с низкой финансовой включенностью бизнеса в строительство и эксплуатацию инфраструктурных объектов. С другой стороны, вполне вероятным представляется влияние стереотипов в общественном сознании, где преобладают патерналистские представления о доминантной роли государства в обеспечении инфраструктурного благополучия местных сообществ.

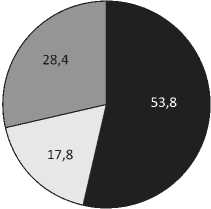

С полученными результатами контрастируют мнения об обязательности участия бизнеса в развитии городской инфраструктуры (53,8 %). В ответах респондентов прослеживается тенденция: в крупных городах население в меньшей степени склонно связывать надежды на модернизацию инфраструктурных объектов с участием предпринимателей (51,9 %, для сравнения в малых городах – 58,6 %) (рис. 2).

| Да Q Нет Q Затрудняюсь ответить

Рис. 2. Зависимость оценки необходимости участия бизнеса в развитии социальной инфраструктуры и местом проживания респондентов, % / Fig. 2. Assessment dependence of the need for business participation in the social infrastructure development and the respondents’ place of residence, %

Таким образом, данные, представленные на рисунке 2, иллюстрируют тренд: с увеличением размера поселения снижаются притязания жителей на участие бизнеса в развитии инфраструктуры. Можно предположить, что неблагоприятный фон развития сельских поселений и малых городов, сниженный уровень доступности инфраструктурных объектов респонденты связывают с дисфункциями и некоторой несостоятельностью местных вла- стей в решении территориальных проблем. Возможно именно данное обстоятельство заставляет местных жителей фокусироваться на потенциале предпринимательского сектора.

Незначительность роли бизнеса в процессах развития инфраструктуры, которая была отмечена в оценках респондентов, актуализирует вопрос о ведущем субъекте развития социальной инфраструктуры. Учитывая установленный патерналистский запрос местных жителей, вполне закономерным представляются полученные распределения ответов, в которых руководству города отводится приоритетная роль (76,3 %) (рис. 3).

Рис. 3. Распределение ответов на вопрос: «Как вы полагаете, от кого зависит развитие инфраструктуры?», множественный выбор, % / Fig. 3. Distribution of answers to the question: “Who do you think infrastructure development depends on?”, multiple choice, %

Аналогичные результаты получены в материалах опроса ВЦИОМ на тему: «Комфортная среда: оценки жителей российских городов», проведенного в июле 2023 года. Так 70,0 % россиян полагают, что в первую очередь за качество городской среды в населенном пункте несут ответственность региональные и муниципальные власти; 23,0 % – жители и только 5,0 % отметили, что ответственность может быть возложена на бизнес2. Полученные данные позволяют сделать ряд выводов: сегодня значимость участия бизнеса в развитии инфраструктуры недооценена местными жителями и представителями органов власти. В общественном сознании преобладает идея о «максимизации» роли власти в развитии городской среды при «минимизации» субъектной позиции, как самих жителей, так и предпринимательских сообществ. Можно предположить, что указанные диспропорции могут быть вызваны, в том числе, недостаточным уровнем доверия в обществе. Результаты исследования показали, что, несмотря на признание приоритетной роли власти в развитии инфраструктуры, только 30,1 % участников опроса высказывают доверие органам власти в данной сфере.

Установлено, что среди респондентов, отмечающих ключевую роль бизнеса в развитии инфраструктурного профиля, несколько выше доля тех, кто не удовлетворен состоянием городской инфраструктуры (27,4 %, что выше средних значений по выборке на 4,3 п. п.). Незначительность вариационного размаха в ответах респондентов требует дальнейшего эмпирического обоснования.

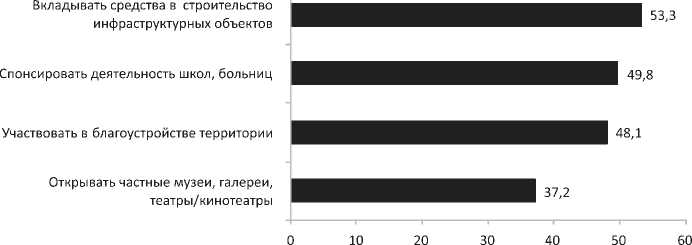

Местным жителям был задан вопрос о приоритетных формах участия бизнеса в процессах развитии социальной инфраструктуры (рис. 4). Согласно полученным ответам предпочтения респондентов сосредоточены на таких формах, как: «вкладывать средства в строительство инфраструктурных объектов» – 53,3 %; «спонсировать деятельность школ, больниц» – 49,8 %; «участвовать в благоустройстве территории» – 48,1 %. Вариант ответа «открывать частные музеи, галереи, театры/кинотеатры» отметило чуть больше трети опрошенных (37,2 %). Распределение ответов респондентов позволяет сделать вывод о доминировании потребительской позиции в отношении ресурсов предпринимательского сектора. В большинстве своем жителям местных сообществ свойственно недостаточно реалистичное представление о рентабельности предпринимательских инициатив, высоком уровне доходности частного бизнеса. Так, население полагает, что роль бизнеса в развитии инфраструктурного профиля территории заключается в спонсировании социальной сферы города и проектов благоустройства.

Рис. 4. Распределение ответов на вопрос о формах участия частного бизнеса в развитии социальной инфраструктуры3, множественный выбор, % / Fig. 4. Distribution of answers to the question on forms of private business participation in the social infrastructure development, multiple choice, %

Полученные в ходе исследования данные позволяют выделить две преобладающие позиции в ответах респондентов при оценке необходимости участия субъектов предпринимательства в развитии социальной инфраструктуры. Наибольший вес имеют респонденты, среди которых распространены потребительские ожидания и переоценка ресурсных возможностей бизнес-структур, экономической целесообразности финансовых вложений предпри-

-

3 Сначала респондентам был задан вопрос: «Как вы полагаете, должен ли частный бизнес участвовать в развитии социальной инфраструктуры?» (да/нет/затрудняюсь ответить). Второй вопрос: «Если да, то каким образом?» (множественный выбор).

нимателей в инфраструктурный профиль территории. Во второй категории присутствуют респонденты, которые затруднились с оценкой функциональной роли бизнеса в решении проблем социальной инфраструктуры. Данные тенденции могут быть связаны с низким уровнем финансовой и инвестиционной грамотности населения, личным дистанцированием от реальных практик управления развитием инфраструктуры. Аналогичная взаимосвязь отмечается в других исследованиях, авторы которых констатируют не только низкий уровень финансовой грамотности взрослого населения, но и «отсутствие осознания» данного факта, мотивации к получению новых знаний (Лерман и Соловьева, 2020, с. 131).

Потребительский запрос к предпринимателям на финансирование инфраструктурного развития в большей степени характерен для жителей малых городов и сельских поселений. Можно предположить, что крупные города, консолидирующие в своих бюджетах значительный объем финансовых ресурсов, способны успешнее решать проблемы в социальной инфраструктуре. Соответственно, среди жителей крупных городов ниже доля респондентов, ожидающих от бизнеса включенности в практики развития социальной инфраструктуры. Наряду с этим для больших урбанизированных пространств характерна обезличенность практик взаимодействий, более высокий ритм жизни и фокусировка на проблемах «ближнего радиуса», что определило превышение доли респондентов, затруднившихся с ответом на вопрос о роли бизнеса в развитии социальной инфраструктуры.

Низкий уровень доступности объектов инфраструктуры для жителей малых городов и сельских поселений подтверждается и другими учеными. В частности, в исследовании П. И. Куконкова и С. В. Устинкина установлено наличие взаимосвязи между восприятием местными жителями окружающей обстановки в контексте деградации / ухудшения и возникновением у них чувства «социальной ущемленности» (Куконков и Устинкин, 2022, с. 24). По мнению ученых, региональная трансфертная политика обеспечивает лишь минимальное покрытие дефицитов местных бюджетов и не создает предпосылки для инвестиционных практик развития малых городов (Маркин и др., 2019, с. 49). В сложившихся условиях можно предположить, что внимание местных жителей будет фокусироваться на ресурсах бизнеса как источнике решения инфраструктурных проблем. Однако экономическая рациональность предпринимательского выбора объектов инвестирования (Еремеева, 2024, с. 149) не оставляет места положительным прогнозам увеличения присутствия бизнеса и наращивания капиталовложений в малых городах и сельских поселениях с низким уровнем платежеспособного спроса.

Результаты исследования показали, что представления российских жителей о роли бизнеса концентрируются в суженном диапазоне его участия: спонсорство и благотворительность. Такие предпринимательские инициативы, как оказание услуг на частных инфраструктурных объектах представляет интерес только для трети опрошенных респондентов. Аналогичные результаты получены в других исследованиях. Российские ученые говорят о том, что «ареал» социального присутствия градообразующего предприятия ограничен практиками благотворительности, спонсорской поддержки культурных

Рогач О. В. Потенциал участия бизнеса в развитии социальной инфраструктуры (на основе оценок общественного мнения) и спортивных мероприятий в городе (Симакова и др., 2023, с. 159; Макарова, 2024, с. 120). Можно предположить, что «финансово окупаемые» предпринимательские инициативы не представляют существенного интереса для современных жителей.

Полученные нами результаты задают тон дискуссии о роли бизнеса в развитии социальной инфраструктуры. Примечательно, что мнение жителей в большей степени отражает потребительский запрос на ресурсы предпринимательского сектора, при этом актуализация вопросов социальной ответственности бизнеса в средствах массовой информации расширяет границы общественных представлений о ресурсных возможностях предпринимателей и их обязательствах перед городом. Данный аспект рассматривается в зарубежных исследованиях в контексте экологической повестки, возникновения социальных конфликтов между бизнес-структурами и местными сообществами в ходе реализации инфраструктурных проектов (Sanggoro et al., 2023, p. 129.), создания элитарных инфраструктурно развитых зон в ущерб потребностям местного населения (Horton and Penny, 2023, p. 1714). Однако сегодня бизнес находится в весьма уязвимой позиции. В частности, отмечаются негативные тренды снижения доходности бизнеса в современных экономических условиях, обусловленные высоким размером налогов, сложностью получения кредитов, а также общим снижением покупательской способности населения (Заборова, 2021, с. 254).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты исследования продемонстрировали противоречия между завышенными ожиданиями к спонсорской поддержке бизнес-сообщества и недооцененностью роли предпринимателей в развитии социальной инфраструктуры. Так, в числе субъектов, определяющих развитие инфраструктуры, бизнес занимает последние строчки рейтинга в ответах респондентов.

По мнению жителей, формы участия бизнеса в развитии инфраструктуры должны носить преимущественно донорский характер, а его роль сужаться до спонсорских практик в ремонте дорог, практиках благоустройства, помощи школам и больницам. Однако специфика предпринимательства определяется экономическим смыслом, ориентацией на поиск креативного подхода к решению проблем. Отрицание данных составляющих предпринимательской деятельности в процессах развития инфраструктурного профиля территории приводит к искажению экономической сути функционирования частного бизнеса.

Полученные результаты позволили сделать вывод о доминировании патерналистских ожиданий жителей российских городов, что снижает потенциал консолидации власти, бизнеса и населения в развитии социальной инфраструктуры муниципальных образований. Отмечается максимизация запроса к властным структурам при снижении оценки личного вклада населения в решение городских проблем. При этом роль бизнеса в большей степени определяется необходимостью закрытия «ресурсных дыр» местного сообщества, в меньшей степени жители ждут от бизнеса субъектной пози- ции, предполагающей реализацию успешных предпринимательских инициатив, которые обеспечат модернизацию социальной инфраструктуры города. Только каждый третий респондент (37,2 %) считает, что частный бизнес должен участвовать в развитии городской инфраструктуры посредством открытия музеев, галерей, кинотеатров и других частных инфраструктурных объектов.

Таким образом, потенциал участия бизнеса определяется необходимостью решения инфраструктурных проблем, запросом жителей на вклад ресурсов предпринимательского сообщества в развитие российских территорий. Однако потребительские установки и патерналистские ожидания в общественном сознании, недостаточный уровень интереса населения к «финансово окупаемым» частным инфраструктурным объектам ограничивает потенциал участия бизнеса в развитии территориальной инфраструктуры.