Потенциальная биологическая опасность изотопов Cm в глубинном захоронении

Автор: Спирин Е.В., Соломатин В.М., Меняйло А.Н., Иванов В.К.

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 3 т.33, 2024 года.

Бесплатный доступ

Исследована потенциальная биологическая опасность (ПБО) радионуклидов из цепочек распада изотопов Cm в поровой воде песчаной породы. Определено влияние на ПБО выделения изотопов Pu из фракции Cm после переработки отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) и 70 лет выдержки. В качестве показателей ПБО служили радиотоксичность радионуклидов, а также онкотоксичность в виде потенциального пожизненного атрибутивного радиационного риска заболеваемости злокачественными новообразованиями при пероральном потреблении радионуклидов. Установлено, что ПБО выделенной из ОЯТ фракции с изотопами Cm уменьшается в 10 раз после удаления изотопов Pu с остатком 0,1% в радиоактивных отходах (РАО). Показано, что переработка Cm с выделением Pu позволяет снизить время наступления радиационно-миграционного баланса с урановым сырьём для ядерного топлива, а также уменьшить количество и опасность РАО для глубинного захоронения.

Потенциальная биологическая опасность, радиотоксичность, пожизненный атрибутивный радиационный риск, отработавшее ядерное топливо, изотопы cm, глубинное захоронение, радиационно-миграционная эквивалентность, радиобиология, охрана окружающей среды, общественное здравоохранение

Короткий адрес: https://sciup.org/170206294

IDR: 170206294 | УДК: 621.039.7:546.799.6.02 | DOI: 10.21870/0131-3878-2024-33-3-5-17

Текст научной статьи Потенциальная биологическая опасность изотопов Cm в глубинном захоронении

Одним из важных элементов замкнутого ядерного топливного цикла, переход к которому провозглашён в нашей стране как стратегическое направление развития ядерной энергетики, является переработка отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) с выделением топливных элементов для дальнейшего использования и фракций минорных актиноидов и отдельных продуктов деления для трансмутации и дожигания в быстрых реакторах [1-4]. Оставшиеся после переработки ОЯТ отходы кондиционируются и могут быть направлены в глубинное захоронение в горных породах на принципах радиационной эквивалентности с природным урановым сырьём [5, 6].

Из актиноидов быстрый реактор способен эффективно сжигать Am и Np путём многократного рециклирования [7, 8]. Cm из ОЯТ предлагается выделять в отдельную фракцию, хранить в течение 70-100 лет, затем изымать накопленный в результате распада изотопов Cm плутоний для сжигания в реакторах. Оставшиеся изотопы Cm и нуклиды из их цепочек распада переводят в радиоактивные отходы (РАО) и вместе с другими долгоживущими высокоактивными отходами (ДВАО) направляются на глубинное захоронение [5]. Из ОЯТ в отдельную фракцию выделяются

Спирин Е.В.* - гл. науч. сотр. отд. гл. радиоэколога, д.б.н.; Соломатин В.М. - нач. отд. гл. радиоэколога, к.б.н. АО «Прорыв».

Меняйло А.Н. – вед. науч. сотр., к.б.н.; Иванов В.К. – науч. рук. НРЭР, гл. радиоэколог ПН «Прорыв», Председатель РНКРЗ, чл.-корр. РАН, д.т.н., проф. МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России.

также изотопы Sr и Cs, которые могут быть использованы в радиационных установках или оставлены на хранение до полного их распада. В результате такой схемы переработки ОЯТ РАО ядер-ной энергетики значительно сокращаются по массе, становятся менее радиотоксичными и опасными для обращения с ними.

Цель настоящей работы – оценить эффективность приёма с выделением Pu из фракции Cm для уменьшения потенциальной биологической опасности (ПБО) РАО с учётом миграционной способности радионуклидов в горных породах. В качестве показателей ПБО были выбраны радиотоксичность радионуклидов и онкотоксичность в виде потенциального пожизненного атрибутивного радиационного риска заболеваемости злокачественными новообразованиями (ЗНО) при пероральном потреблении радионуклидов.

Материалы и методы

Изотопы Cm в ОЯТ тепловых и быстрых реакторов образуются с массовыми числами от 242 по 248. В их цепочках распада первыми дочерними радионуклидами являются изотопы Pu с массовыми числами от 238 до 244. Далее по цепочкам образуются звенья с долгоживущими радионуклидами и их дочерними радионуклидами с малыми периодами полураспада, активность которых быстро становится равновесной с материнским радионуклидом.

В случае утечки из глубинного захоронения часть радионуклидов фиксируется на частицах горной породы, а другая часть растворяется в поровой воде. Миграционную способность радионуклидов в горной породе характеризует содержание радионуклидов в поровой воде, а оценивают с помощью коэффициента распределения K d , представляющего собой отношение удельной активности радионуклида в твёрдой фазе к объёмной активности в жидкой фазе и имеющей размерность л/кг (или м3/кг). В результате при миграции с поровой водой в горной породе удельная активность растворимой части смеси радионуклидов из цепочек распада каждого изотопа Cm будет зависеть от коэффициентов распределения K d долгоживущих радионуклидов.

Распределение по фазам радионуклидов зависит от их химических свойств, а также характеристик среды в горной породе. Исследования по зависимости K d от этих характеристик широко представлены в научных публикациях и показывают большой диапазон варьирования для каждого радионуклида [9-12]. Несмотря на более поздние публикации с агрегированием информации по значениям K d , наибольшего доверия, на наш взгляд, вызывает база данных из работы [13], поскольку авторы сами занимались исследованиями особенностей K d для разных радионуклидов.

Для оценки эффективности выделения из каждой цепочки распада Cm радионуклидов Pu через 70 лет хранения для уменьшения потенциальной опасности РАО провели расчёты радиотоксичности растворимой в поровой воде горной породы части всех радионуклидов с выделением и без выделения Pu. В качестве показателя радиотоксичности смеси радионуклидов в поровой воде служила величина:

R = A i (t)-D /(1+ p K d /е) , (1)

где A i (t) – активность радионуклида, Бк; D – дозовый коэффициент, Зв/Бк; ε – пористость породы, отн. ед.; ρ – плотность породы, кг/дм3. При расчёте радиотоксичности в звеньях распада изотопов Cm выделялись подцепочки или отдельные радионуклиды с периодом полураспада более 5 сут.

Радиотоксичность по смыслу представляет собой ожидаемую эффективную дозу (ОЭД) при пероральном потреблении радионуклидов. Для таких доз при учёте тропности радионуклидов в органах и тканях человека можно рассчитать пожизненный атрибутивный радиационный риск (LAR) заболеваемости ЗНО, который также является показателем ПБО радионуклидов.

Величина LAR характеризует число радиационно-индуцированных онкологических заболеваний, превышающих фоновое число, которые могут возникнуть в течение всей последующий жизни после облучения группы лиц, у которых одинаковы модифицирующие риск-факторы (пол, возраст при облучении и др.). Для расчёта LAR использовали современные математические модели «доза-эффект», предложенные Международной комиссией по радиологической защите (МКРЗ) в Публикации 103 [14]. Вычисление LAR от внутреннего облучения радионуклидами производили по эквивалентным дозам, полученным из ОЭД [15]. Также было проведено усреднение LAR по всем возможным возрастам человека.

Характеристики материнских радионуклидов в цепочках распада изотопов Cm, которые были использованы для расчёта радиотоксичности радионуклидов в поровой воде и соответствующих рисков заболеваемости ЗНО, представлены в табл. 1. Данные представлены таким образом, чтобы отразить последовательное содержание радионуклидов в цепочках распада материнских изотопов Cm.

Характеристики радионуклидов в цепочках распада Cm

Таблица 1

|

Нуклид |

Период полураспада Т 1/2 , год |

Коэффициент распределения K d , л/кг [13] |

Дозовый коэффициент D , Зв/Бк (взрослые) [16] |

|

242Cm |

4,46E-01 |

4000 |

1,20E-08 |

|

238Pu |

8,77E+01 |

550 |

2,30E-07 |

|

234U |

2,47E+05 |

35 |

4,90E-08 |

|

230Th |

8,00E+04 |

3200 |

2,10E-07 |

|

226Ra (+ 222Rn – 218Po – 214Pb – 214Bi – 214Po) |

1,60E+03 |

500 |

2,80E-07 |

|

210Pb (+ 210Bi) |

2,10E+01 |

500 |

6,90E-07 |

|

210Po |

3,79E-01 |

500 |

1,20E-06 |

|

243Cm |

3,20E+01 |

4000 |

1,50E-07 |

|

239Pu |

2,41E+04 |

550 |

2,50E-07 |

|

235U (+ 231Th) |

7,04E+08 |

35 |

4,70E-08 |

|

231Pa |

3,28E+04 |

550 |

7,10E-07 |

|

227Ac |

2,78E+01 |

450 |

1,10E-06 |

|

227Th |

5,13E-02 |

3200 |

8,80E-09 |

|

223Ra (+ 219Rn – 215Po – 211Pb – 211Bi – 207Tl) |

3,12E-02 |

500 |

1,00E-07 |

|

244Cm |

1,81E+01 |

4000 |

1,20E-07 |

|

240Pu |

6,56E+03 |

550 |

2,50E-07 |

|

236 U |

2,34E+07 |

35 |

4,70E-08 |

|

232Th |

1,41E+10 |

3200 |

2,30E-07 |

|

228Ra (+ 228Ac) |

5,81E+00 |

500 |

6,90E-07 |

|

228Th (+ 224Ra – 220Rn – 216Po – 212Pb – 212Bi – 0,64212Po + |

1,10E+00 |

3200 |

7,20E-08 |

|

0,36208Tl) |

|||

|

245Cm |

8,50E+03 |

4000 |

2,10E-07 |

|

241Pu |

1,44E+01 |

550 |

4,80E-09 |

|

241Am |

4,32E+02 |

1900 |

2,00E-07 |

|

237Np |

2,14E+06 |

5 |

1,10E-07 |

|

233Pa |

7,40E-02 |

550 |

8,70E-10 |

|

233 U |

1,59E+05 |

35 |

5,10E-08 |

|

229Th |

7,34E+03 |

3200 |

4,90E-07 |

|

225Ra |

4,08E-02 |

500 |

9,90E-08 |

|

225Ac (+ 221Fr – 217At – 213Bi – 213Po – 209Pb) |

2,74E-02 |

450 |

2,40E-08 |

|

246Cm |

4,73E+03 |

4000 |

2,10E-07 |

|

242Pu |

3,73E+05 |

550 |

2,40E-07 |

|

238 U |

4,47E+09 |

35 |

4,50E-08 |

|

234Th – 234mPa |

6,60E-02 |

3200 |

3,40E-09 |

|

234 U* |

2,47E+05 |

35 |

4,90E-08 |

|

247Cm (+ 243Pu) |

1,56E+07 |

4000 |

1,90E-07 |

|

243Am (+ 239Np) |

7,37E+03 |

1900 |

2,00E-07 |

|

239Pu* |

2,41E+04 |

550 |

2,50E-07 |

|

248Cm |

4,70E+05 |

4000 |

7,70E-07 |

|

244Pu (+ 240U – 240mNp) |

8,00E+07 |

550 |

2,40E-07 |

|

240Pu* |

6,56E+03 |

550 |

2,50E-07 |

* Далее в цепочках, как показано ранее.

Результаты и обсуждение

Состав изотопов Cm в ОЯТ тепловых и быстрых реакторов зависит от выгорания и выдержки после окончания кампании. В табл. 2 представлены данные процентного содержания изотопов Cm реактора ВВЭР-1000 при разных режимах облучения кассет с обогащением топлива 4,4% и выдержке 10 лет по справочнику [17], а также состав в облучённом топливе БРЕСТ-ОД-300 при выдержке 1, 3 и 10 лет [18].

Таблица 2 Изотопный состав Cm в ОЯТ ВВЭР-1000 и БРЕСТ-ОД-300, % к сумме Cm

|

Изотоп |

ВВЭР-1000 (выдержка 10 лет) выгорание, МВт∙сут/т [17] |

БРЕСТ-ОД-300 (выгорание 66 МВт∙сут/кг) выдержка, год [18] |

||||

|

40480 |

25940 |

13420 |

1 |

3 |

10 |

|

|

242 Cm |

0,08 |

0,25 |

1,22 |

84,9 |

24,2 |

6,02 |

|

243 Cm |

0,35 |

0,55 |

0,78 |

0,16 |

0,82 |

1,12 |

|

244Cm |

99,56 |

99,18 |

97,99 |

14,9 |

74,9 |

92,83 |

|

245 Cm |

0,01 |

0,01 |

0,01 |

0,0022 |

0,0120 |

0,02 |

|

246 Cm |

0,0040 |

0,0016 |

0,0004 |

0,0001 |

0,0007 |

0,001 |

|

247 Cm |

1,67E-08 |

4,19E-09 |

4,18E-10 |

7,70E-10 |

4,17E-09 |

6,75E-09 |

|

248 Cm |

2,65E-08 |

3,90E-09 |

1,69E-10 |

5,24E-10 |

2,84E-09 |

4,59E-09 |

Из таблицы видно, что состав изотопов Cm в быстром и тепловом реакторах в основном определяется содержанием 244Cm. Пренебрежимо малый вклад в активность дают изотопы 247Cm и 248Cm.

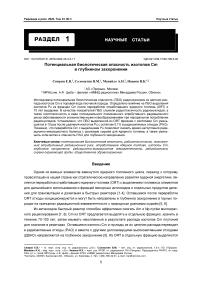

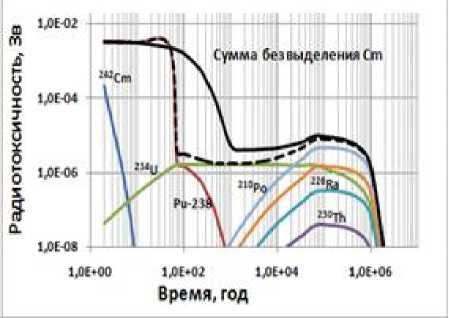

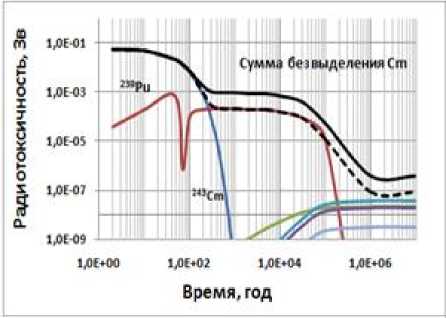

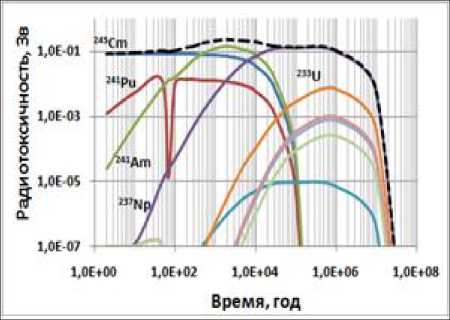

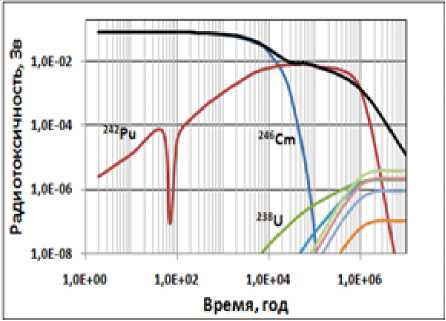

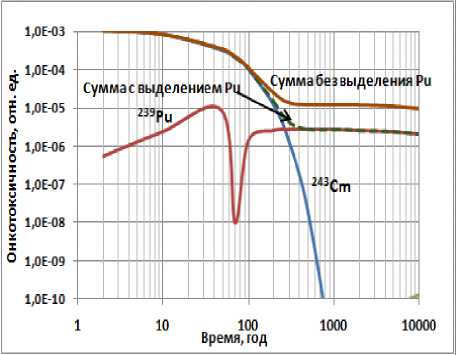

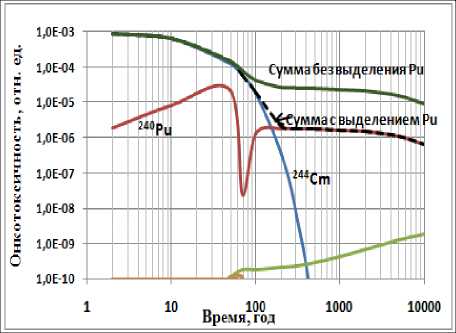

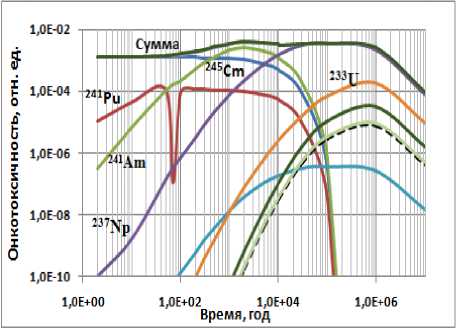

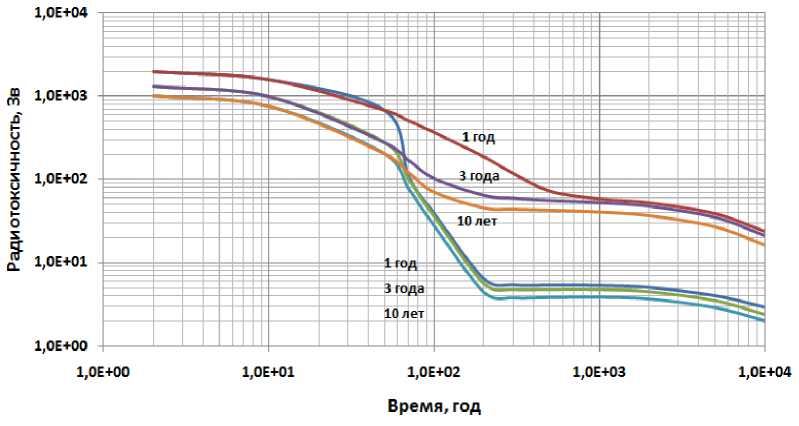

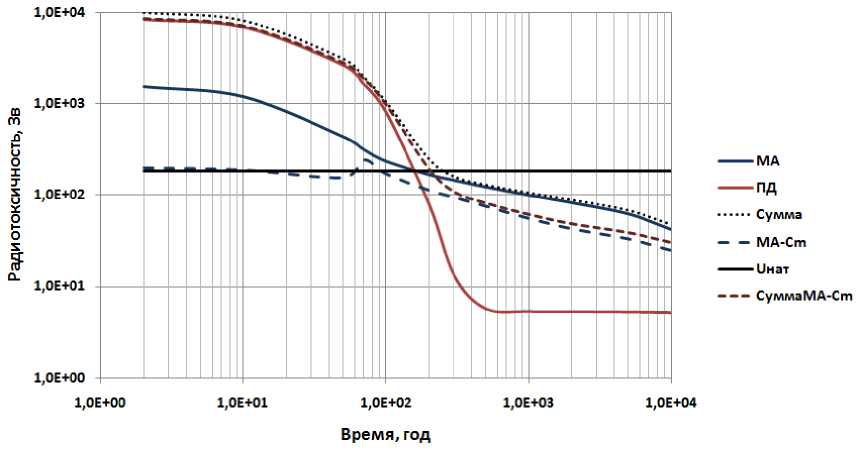

Оценку радиотоксичности и онкотоксичности радионуклидов в каждой цепочке распада изотопов Cm с выделением и без выделения изотопов Pu после 70 лет выдержки провели в предположении одинаковой начальной активности по 1х1010 Бк. Результаты расчётов представлены на рис. 1 и 2.

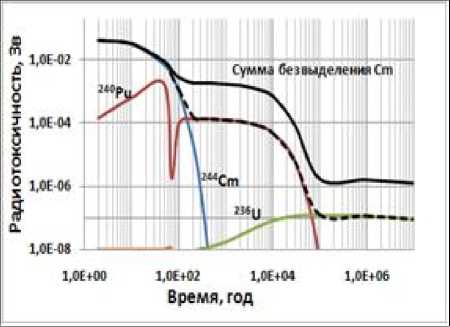

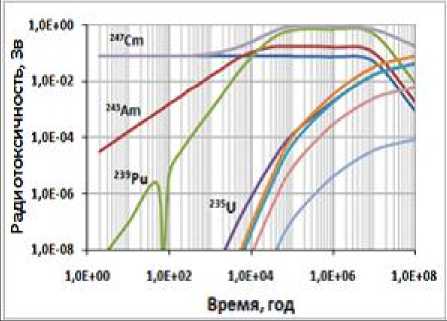

Из рисунков видно, что только первые три изотопа с массовыми числами 242-244 существенно снижают ПБО радионуклидов в цепочках распада после выделения Pu. Учитывая то, что эти изотопы имеют наибольший вклад в суммарную активность Cm в ОЯТ тепловых и быстрых реакторов, можно ожидать, что снижение ПБО фракции с Cm будет определяться этими изотопами. Действительно, для составов изотопов Cm из ОЯТ ВВЭР-1000 и БРЕСТ-ОД-300 изменение радиотоксичности растворимой части радионуклидов, как показано на рис. 3, имеет примерно один и тот же характер и более всего соответствует изменению радиотоксичности 244Cm.

Из рис. 3 следует, что выделение Pu из Cm через 70 лет примерно в 10 раз снижает радиотоксичность растворимой части радионуклидов из цепочек распада Cm на период от 200 до 30 тыс. лет после переработки ОЯТ.

Переработка ОЯТ с выделением фракции Cm проводится после некоторой выдержки и в результате, как видно из табл. 2, первоначальный состав изотопов будет различным. Чем дольше выдержка, тем меньше становится в смеси изотопов 242Cm из-за малого периода полураспада. Оценка радиотоксичности растворимой части изотопов Cm в зависимости от выдержки до переработки ОЯТ на примере 1 т ОЯТ БРЕСТ-ОД-300 с выделением и без выделения изотопов Pu через 70 лет после переработки приведена на рис. 4.

а)

б)

в)

г)

д)

е)

Рис. 1. Радиотоксичность растворимой части радионуклидов в цепочках распада изотопов Cm (а – 242Cm; б – 243Cm; в – 244Cm; г – 245Cm; д – 246Cm; е – 247Cm).

а) б)

в) г)

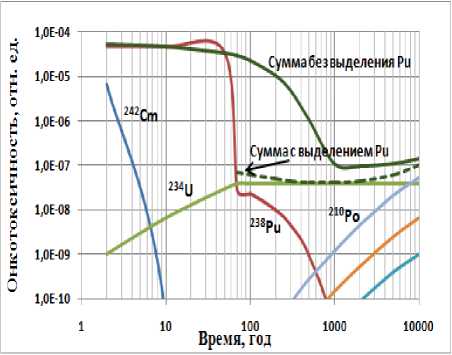

Рис. 2. Онкотоксичность растворимой части радионуклидов в цепочках распада изотопов Cm (а – 242Cm; б – 243Cm; в – 244Cm; г – 245Cm).

1,0E-04

1,0E+00 1,0E+01 1,0E+02 1,0E+03 1,0E+04 1,0E+05 1,0E+06

Время, год

Рис. 3. Изменение радиотоксичности растворимой части суммы изотопов Cm из ОЯТ ВВЭР-1000 и БРЕСТ-ОД-300 с выделением изотопов Pu (нижние кривые) и без выделения (верхние кривые) (пунктирные линии относятся к БРЕСТ-ОД-300).

Рис. 4. Радиотоксичность растворимой части Cm в 1 т ОЯТ БРЕСТ-ОД-300 в зависимости от выдержки до переработки ОЯТ.

Из рис. 4 видно, что после выделения изотопов Pu радиотоксичность уменьшается практически до одних и тех же величин, независимо от времени выдержки перед переработкой ОЯТ. При этом, если в РАО переводить все изотопы Cm сразу после переработки, то при времени выдержки, близком к 1 году, радиотоксичность значительно превышает радиотоксичность Cm при выдержке от 3 лет и выше на временном отрезке примерно до 300-400 лет после переработки (в основном за счёт 242Cm).

Важным элементом в технологии переработки ОЯТ и обоснования безопасности глубинного захоронения РАО для настоящих и будущих поколений является соблюдение принципа радиационной эквивалентности ПБО между изъятым из недр урановым сырьём для изготовления ядерного топлива и захораниваемыми отходами [5]. Принцип позволяет установить критерии чистоты выделения из ОЯТ наиболее опасных долгоживущих фракций радионуклидов для того, чтобы ПБО отходов не превышало ПБО эквивалентной массы уранового сырья не более, чем через 300-500 лет после захоронения. Это время, когда отходы гарантированно не выйдут в окружающую среду за счёт сохранности инженерных барьеров безопасности глубинного захоронения и медленной миграции с поровой водой при разрушении барьеров безопасности, а их опасность в последующие времена не превысит опасности от уранового сырья в недрах горных пород.

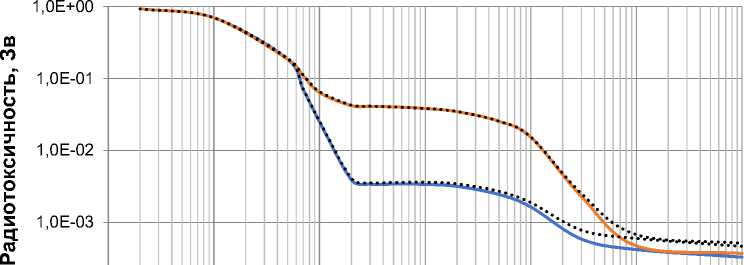

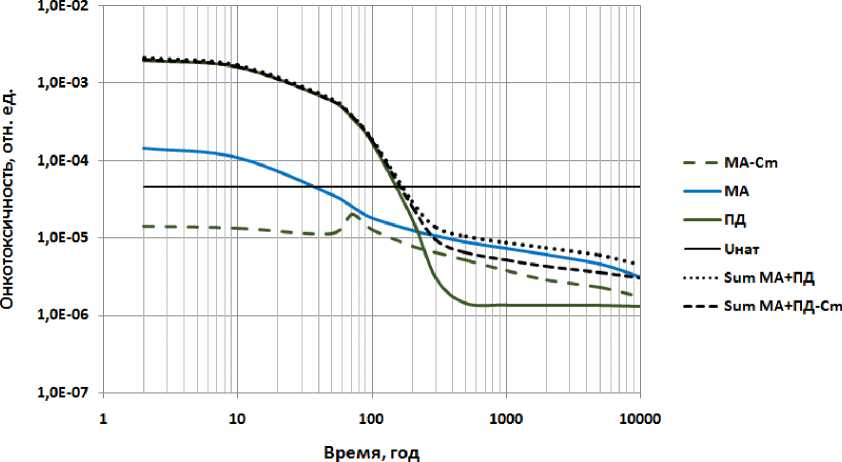

Наиболее полная переработка ОЯТ для уменьшения опасности РАО для глубинного захоронения включает выделение делящихся материалов для дальнейшего использования, Am и отдельных долгоживущих продуктов деления (Tc, I) для их сжигания и трансмутации в быстрых реакторах, Sr и Cs для хранения до их полного распада или использования в источниках ионизирующих излучений. В связи с этим встаёт вопрос о вкладе в уменьшение ПБО РАО технологии по переработке фракции с изотопами Cm на фоне других операций. С этой целью был проведён расчёт радиотоксичности и онкотоксичности жидкой фазы ДВАО в песчаной горной породе с выделением из РАО 99,9% U, Pu, Np, 99% Am, Cs, Sr, I, Tc, а также с переработкой и без переработки фракции Cm после 70 лет хранения (выделение 99,9% Pu).

Результаты расчётов для 1 т ОЯТ БРЕСТ-ОД-300 после 3 лет выдержки представлены на рис. 5 и 6. На этих же рисунках приведена ПБО эквивалентной массы уранового сырья для сжигания части 1 т топлива реактора в течение одной кампании (данные по рискам LAR приведены с нормировкой ОЭД на 1 мЗв уранового сырья).

Рис. 5. Радиотоксичность жидкой фазы ДВАО в песчаной породе от 1 т ОЯТ БРЕСТ-ОД-300 после выдержки 3 года (МА – вклад от делящихся материалов (ДМ) и минорных актиноидов (МА) без переработки Cm; ПД – вклад от продуктов деления; Сумма – сумма от ДМ, МА и ПД без переработки Cm; Uнат – радиотоксичность эквивалентной массы уранового сырья; МА-Cm – вклад от ДМ и МА с переработкой Cm, Сумма МА-Cm – сумма от ДМ, ПД и МА с переработкой Cm).

Рис. 6. Онкотоксичность жидкой фазы ДВАО в песчаной породе от 1 т ОЯТ БРЕСТ-ОД-300 после выдержки 3 года (МА – вклад в LAR от делящихся материалов (ДМ) и минорных актиноидов (МА) без переработки Cm; ПД – вклад от продуктов деления; Sum МА+ПД – сумма от ДМ, МА и ПД без переработки Cm; Uнат – LAR уранового сырья; МА-Cm – вклад от ДМ и МА с переработкой Cm, Sum МА+ПД-Cm – сумма от ДМ, ПД и МА с переработкой Cm).

В результате расчётов установлено, что радиационно-эквивалентный принцип для глубинного захоронения, когда ПБО мигрирующей части ДВАО не должна быть выше ПБО эквивалентной массы уранового сырья в течение примерно 300 лет после захоронения [5], выполняется как при переработке фракции Cm, так и без переработки. Тем не менее, переработка Cm через 70 лет и при той чистоте выделения других фракций, при которых произведён расчёт, приводит к тому, что снижается время достижения радиационно-миграционной эквивалентности с 240 до 200 лет, а также радиотоксичность отходов после 300 лет примерно на 40%. По показателю онкотоксичность радиологическая эквивалентность наступает раньше, чем радиационная эквивалентность по показателю радиотоксичность, – 180 и 170 лет после переработки ОЯТ.

Снижение ПБО РАО после переработки ОЯТ за счёт выделения Pu из цепочек распада изотопов Cm по показателям радиотоксичность и онкотоксичность радионуклидов в поровой воде кажется не столь значительным по сравнению с оценкой только для фракции Cm, однако надо иметь в виду, что это происходит на фоне выделения других наиболее опасных фракций актиноидов и отдельных продуктов деления. В условиях, когда на потенциальную опасность РАО влияет несколько факторов, таких как чистота выделения разных фракций изотопов, эффективность использования одного приёма зависит от того, как будут использованы другие приёмы в технологии переработки ОЯТ. В связи с этим, выбор степени очистки РАО от разных фракций изотопов и переработки Cm после хранения для глубинного захоронения должен быть произведён на основе соблюдения принципов ALARA и радиационно-миграционной эквивалентности на приемлемое время не более 300 лет, а также технологически обоснован.

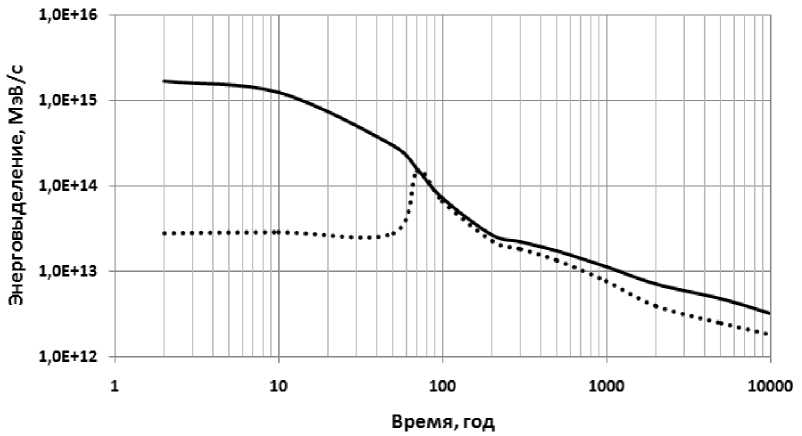

Технология переработки ОЯТ и подготовка РАО для глубинного захоронения включает заключение радиоактивных материалов в матрицы из стекла или других материалов. В требования к кондиционированным отходам входит ограничение по энерговыделению, которое влияет на сохранность во времени целостности матрицы, а также инженерных барьеров безопасности глубинного захоронения. На рис. 7 показано влияние выделения фракции Cm из ОЯТ и переработки через 70 лет на энерговыделение ДВАО (без учёта вклада от продуктов деления) БРЕСТ-ОД-300 из 1 т ОЯТ. Из рисунка видно, что в течение 70 лет пока фракция Cm выдерживается, энерговыделение ДВАО будет сохраняться на более низком уровне, чем при полном переходе Cm в отходы. Таким образом, приём с предварительной выдержкой и выделением Pu из цепочек распада Cm является важным элементом в технологии переработки ОЯТ и обращении с РАО.

Расчёты радиотоксичности и онкотоксичности РАО для глубинного захоронения проведены на время, начиная с момента переработки ОЯТ. Учитывая сохранность инженерных барьеров безопасности вместе с вмещающей радиоактивные материалы матрицей в течение по разным оценкам от 500 до 1000 лет, а потом миграцией к окружающей среде, требование к глубинному захоронению о радиационно-миграционной и радиологической эквивалентности с урановым сырьём выполняется, когда РАО находятся в захоронении в недрах горных пород, как и природное сырьё. После возможного разрушения всех барьеров ПБО РАО через 500 и тем более через 1000 лет становится во много раз меньше ПБО эквивалентной массы уранового сырья. Всё это позволяет быть уверенным в безопасности РАО при их глубинном захоронении, а приём с переработкой фракции Cm является важным элементом в технологии переработки ОЯТ, направленным на уменьшение ПБО РАО.

----Сумма МА без переработки Ст ......Сумма МА с переработкой Ст

Рис. 7. Энерговыделение 0,1% ДМ, 1% Am 1 т ОЯТ БРЕСТ-ОД-300 вместе с фракцией Cm и без фракции в течение 70 лет с последующим выделением Pu.

Выводы

-

1. Выделение Pu из Cm через 70 лет примерно в 10 раз снижает радиотоксичность растворимой части радионуклидов из цепочек распада Cm на период от 100 до 30 тыс. лет после переработки ОЯТ тепловых и быстрых реакторов. Снижение обусловлено распадом изотопов 242Cm, 243Cm и 244Cm.

-

2. Переработка Cm через 70 лет при выделении других фракций из ОЯТ (делящиеся материалы, америций и отдельные продукты деления) позволяет снизить время достижения радиационной эквивалентности с 240 до 200 лет, а радиотоксичность отходов после 300 лет примерно на 40%.

-

3. Характер влияния технологии переработки Cm на онкотоксичность раздельно по изотопам аналогичен радиотоксичности. Радиационно-миграционная эквивалентность по онкотоксичности РАО для глубинного захоронения наступает раньше, чем по радиотоксичности и составляет 170 и 180 лет в зависимости от выделения или оставления в РАО изотопов Cm.

-

4. Выделение Pu из цепочек распада Cm после предварительной выдержки является важным элементом в технологии переработки ОЯТ и обращении с РАО, позволяет уменьшить количество и опасность РАО для их глубинного захоронения.

Публикация подготовлена по результатам выполнения работ в Госкорпорации «Росатом» в рамках ПН «Прорыв.

Список литературы Потенциальная биологическая опасность изотопов Cm в глубинном захоронении

- Энергетическая стратегия Российской Федерации на период до 2035 года. Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 июня 2020 г. № 1523-р. 93 с.

- Адамов Е.О. Концептуальные положения стратегии развития ядерной энергетики России в перспек-тиве до 2100 г. //Атомная энергия. 2012. Т. 112, вып. 6. С. 319-331.

- Концепция об обращении с отработавшим ядерным топливом Госкорпорации «Росатом», утверждён-ная приказом Госкорпорации «Росатом» от 29 декабря 2008 г.

- Адамов Е.О., Мочалов Ю.С., Рачков В.И., Хомяков Ю.С., Шадрин А.Ю., Кащеев В.А., Хаперская А.В. Переработка отработавшего ядерного топлива и рециклирование ядерных материалов в двухкомпо-нентной ядерной энергетике //Атомная энергия. 2021. Т. 130, вып. 1. С. 28-34.

- Адамов Е.О., Ганев И.Х. Экологически безупречная ядерная энергетика. М.: НИКИЭТ им. Н.А. Долле-жаля, 2007. 145 с.

- Атомная энергетика нового поколения: радиологическая состоятельность и экологические преимуще-ства /под общ. ред. чл.-корр. РАН В.К. Иванова, проф. Е.О. Адамова. М.: Изд-во «Перо», 2019. 379 с.

- Гулевич А.В., Елисеев В.А., Клинов Д.А., Коробейникова Л.В., Крячко М.В., Першуков В.А., Троя-нов В.М. Возможность выжигания америция в быстрых реакторах //Атомная энергия. 2020. Т. 128, вып. 2. С. 82-87.

- Хомяков Ю.С., Мочалов Ю.С., Жеребцов А.А., Егоров А.В., Виданов В.Л., Власкин Г.Н., Скупов М.В., Шадрин А.Ю. Технологии дожигания Np, Am в быстрых реакторах со смешанным нитридным уран-плутониевым топливом //Атомная энергия. 2022. Т. 133, вып. 1. С. 34-41.

- Handbook of parameter values for the prediction of radionuclide transfer in temperate environments. Technical Report Series No. 364. Vienna: IAEA, 1994. 87 p.

- Derivation of activity concentration values for exclusion, exemption and clearance. Safety reports series No. 44. Vienna: IAEA, 2005. 141 p.

- Handbook of parameter values for the prediction of radionuclide transfer in terrestrial and freshwater environ-ments. Technical Report Series No. 472. Vienna: IAEA, 2010. 194 p.

- Quantification of radionuclide transfer in terrestrial and freshwater environments for radiological assessments. IAEA-TECDOC-1616. Vienna: IAEA, 2009. 625 p.

- Thibault D.H., Sheppard M.I., Smith P.A. A critical compilation and review of default soil solid/liquid partition coefficients, Kd, for use in environmental assessments. Pinava, Manitoba, Canada: Vhiteshell Nuclear Research Establishment, 1990. 115 p.

- Публикация 103 Международной комиссии по радиационной защите (МКРЗ): пер. с англ. /под общ. ред. М.Ф. Киселёва и Н.К. Шандалы. М.: Изд. ООО ПКФ «Алана», 2009. 312 с.

- Меняйло А.Н., Чекин С.Ю., Кащеев В.В., Максютов М.А., Корело А.М., Туманов К.А., Пряхин Е.А., Ловачев С.С., Карпенко С.В., Кащеева П.В., Иванов В.К. Пожизненный радиационный риск в резуль-тате внешнего и внутреннего облучения: метод оценки //Радиация и риск. 2018. Т. 27, № 1. С. 8-21.

- ICRP, 2012. Compendium of dose coefficients based on ICRP Publication 60. ICRP Publication 119 //Ann. ICRP. 2012. V. 41, N 1 (Suppl.). P. 1-130.

- Колобашкин В.М., Рубцов П.М., Ружанский П.А., Сидоренко В.Д. Радиационные характеристики об-лучённого ядерного топлива: справочник. М.: Энергоатомиздат, 1983. 384 с.

- Спирин Е.В., Власкин Г.Н., Алексахин Р.М., Уткин С.С. Радиационный баланс отработавшего ядерного топлива быстрого реактора и природного урана //Атомная энергия. 2015. Т. 119, вып. 2. С. 114-119.