Потенциальная древесная продуктивность лесов Московской обл. в условиях изменения климата

Автор: Дубенок Н.Н., Лебедев А.В., Гостева Д.Ю.

Журнал: Лесохозяйственная информация @forestry-information

Рубрика: Лесоведение и лесоводство

Статья в выпуске: 1, 2025 года.

Бесплатный доступ

Изменение климатических условий требует актуализации сведений о потенциальной продуктивности лесов Московской обл. на основе данных метеорологических наблюдений и прогнозных сценариев на 2071-2100 гг. При исследовании использованы многолетние ряды наблюдений, полученные с метеостанций ФГБУ «Центральное УГМС», и данные о приросте запаса древесины из Лесного плана Московской области. Отмечено повышение среднегодовой температуры воздуха в регионе в среднем на 2,2 °C и увеличение количества осадков на 100 мм. Для прогнозирования потенциальной продуктивности лесов использован климатический индекс Патерсона (CVP). Выявлено повышение потенциальной продуктивности лесов: в северной части региона - на 21%, в восточной - на 36%, в южной - на 34%, в западной - на 57%. Сопоставление средних значений потенциальной продуктивности лесов, рассчитанных на основе метеорологических данных и информации государственной лесной статистики, позволило определить нереализованную нишу прироста. Проанализированы материалы глобальной климатической базы Chelsa за 1981-2010 гг. и прогнозные оценки на 2071-2100 гг. для трёх сценариев. Установлено, что к 2100 г. ожидается рост потенциальной продуктивности лесов Подмосковья для сценария SSP1-RCP2.6 на 10%, сценария SSP3-RCP7.0 - на 26%, сценария SSP5-RCP8.5 - на 32%. Сделан вывод, что необходимо разработать специальный режим ведения лесного хозяйства на территории региона в условиях потепления климата и повышения потенциальной продуктивности лесов.

Изменение климата, московская область, потенциальная продуктивность лесов, климатический индекс

Короткий адрес: https://sciup.org/143184113

IDR: 143184113 | УДК: 630.181 | DOI: 10.24419/LHI.2304-3083.2025.1.04

Текст научной статьи Потенциальная древесная продуктивность лесов Московской обл. в условиях изменения климата

В течение последних десятилетий проблема изменения климата приобрела глобальное значение, что проявляется через все климатические характеристики: температура и влажность воздуха, количество и равномерность осадков, атмосферное давление, скорость и направление ветра [1, 2]. Согласно данным Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с 1976 по 2020 г. среднегодовое повышение температуры воздуха в России составило 0,51 °C за десятилетие [3]. В большинстве регионов Российской Федерации за аналогичный период наблюдается тенденция увеличения годовых сумм атмосферных осадков в среднем со скоростью 2,2% за десятилетие. Однако в некоторых районах отмечено снижение количества осадков. Ещё одним проявлением изменения климата является увеличение частоты аномальных погодных явлений, таких как засухи, паводки, смерчи, ураганные ветры, стихийные пожары и др. [4].

Глобальное изменение климата представляет собой сложный многофакторный процесс. К основным причинам потепления климата относят естественные природные процессы, связанные с цикличностью климата [5], и антропогенное воздействие на окружающую среду, повышающее уязвимость лесов к климатическим изменениям [2]. Влияние хозяйственной деятельности человека на природную среду в дальнейшем может привести к серьёзным негативным последствиям для всего живого на Земле. Одним из проявлений антропогенного воздействия является накопление в атмосфере парниковых газов. Сжигание органического и углеводородного сырья, промышленные выбросы, автомобильные выхлопы, бурное развитие сельского хозяйства, рубка лесов и лесные пожары приводят к интенсивному выбросу в атмосферу таких газов, как диоксид углерода (CO2), метан (CH4), окись азота (N2O), озон (O3) и хлорфторуглероды, которые способны поглощать и удерживать тепловое излучение, исходящее от земной поверхности. В результате повышается температура тропосферы и изменяются климатические условия на планете, что в условиях растущей индустриализации и увеличения потребления энергии человеком может привести к глобальной катастрофе [6, 7].

Изменение климатических факторов оказывает существенное воздействие на леса: на видовое разнообразие лесных насаждений, продуктивность и рост древостоев, а также на выполнение лесохозяйственных мероприятий (изменение сроков лесозаготовок, проведения лесокультурных работ и др.) [8]. Засушливые периоды, характеризующиеся длительным отсутствием осадков, могут привести к учащению случаев возникновения лесных пожаров и появления очагов вредителей и болезней. Климатические изменения оказывают влияние на ареалы распространения древесных растений и границы распространения лесов, способствуя сокращению площади коренных лесов и распространению инвазивных видов растений [9–11]. Вследствие роста температуры в приземном слое атмосферы и уменьшения почвенной влаги возможна смена растительности полузасушливых зон на растительность аридных зон, а также полное исчезновение таежных лесов. Можно предположить, что лиственные породы деревьев окажутся более устойчивыми к условиям изменяющегося климата в отличие от хвойных. В результате площади, занятые погибшими хвойными насаждениями, в последующем могут зарасти пионерными видами древесных пород [12].

В условиях изменения климата одной из приоритетных задач является повышение потенциальной продуктивности лесов и улучшение их состояния, что позволит сохранить экологическую устойчивость природных территорий [10]. При исследовании потенциальной продуктивности лесных экосистем необходимо принимать во внимание периодический закон географической зональности, который описывает разделение поверхности Земли на зоны в зависимости от количества поступающих тепла и влаги, а также соотношение этих показателей. Периодический закон географической зональности основывается на индексе радиационной сухости, который представляет собой количественную характеристику соотношения тепла и увлажнения в данной местности [13]. Одним из самых известных климатических индексов для прогнозирования продуктивности лесов является индекс CVP (Climate Vegetation and Productivity) Патерсона [14]. С.С. Патерсон определил индекс CVP как один из важных методов оценки продуктивности лесных насаждений, основанный на зависимости потенциальной продуктивности от климатических факторов. Индекс CVP имеет ключевое значение для определения потенциала климатической продуктивности любого региона [15].

Цель исследования – определение потенциальной продуктивности лесов Московской обл. в результате климатических изменений по данным метеорологических наблюдений и прогнозных сценариев на 2071–2100 гг.

Материалы и методы исследования

Материалами исследований стали многолетние ряды наблюдений, полученные с метеорологических станций ФГБУ «Центральное УГМС», и данные о среднем приросте запаса древесины, приведенные в Лесном плане Московской области на 2019–2028 гг. Для отражения разнообразия метеоклиматических условий региона на севере Подмосковья была выбрана метеостанция Клин, на востоке – Павловский Посад, на юге – Серпухов, на западе – метеостанция Можайск. В исследовании использовали метеоданные о среднемесячных и среднегодовых температурах атмосферного воздуха, месячных и годовых осадках с 1930-х гг. по настоящее время [16].

Климатический индекс Патерсона (CVP) применяется для прогнозирования максимального потенциального прироста древесного запаса в лесах [14] и рассчитывается по формуле:

_ T V x P x G x E

I CVP _ ~~

T x12 a где:

ICVP – индекс С.С. Патерсона;

TV – средняя температура самого теплого месяца, °C;

P – годовое количество осадков, мм;

G – продолжительность вегетационного периода, месяц;

E – количество поступающей солнечной радиации относительно полюса;

Ta – разность между средней температурой самого теплого и холодного месяцев, °C.

Для оценки потенциальной продуктивности древостоев (текущий прирост по запасу древесины) использовали эмпирическое уравнение зависимости от индекса CVP [17]:

Y = 5,20 x loglcvp — 7,25, где:

Y – потенциальная продуктивность лесов, м3/га/год;

ICVP – индекс Патерсона.

Исследование пространственной неоднородности потенциальной продуктивности лесов осуществлялось с использованием климатических данных глобальной базы Chelsa [18] за 1981– 2010 гг. и прогнозных оценок на 2071–2100 гг. для трех сценариев: SSP1-RCP2.6, SSP3-RCP7.0 и SSP5-RCP8.5. Для классификации сценариев в структуре SSP–RCP применяют два индекса. Первый означает номер пути социально-экономического развития (SSP) (от 1 до 5), а второй – величину радиационного воздействия (RCP), достигаемого к 2100 г. [19]. Из базы данных Chelsa для исследования были отобраны следующие тематические слои: bio5 (средняя температура самого теплого месяца), bio6 (средняя температура самого холодного месяца), bio12 (годовое количество осадков) и gsl (продолжительность вегетационного периода).

Результаты и обсуждение

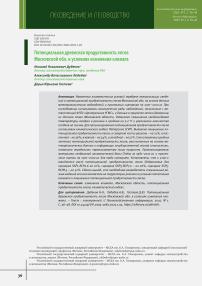

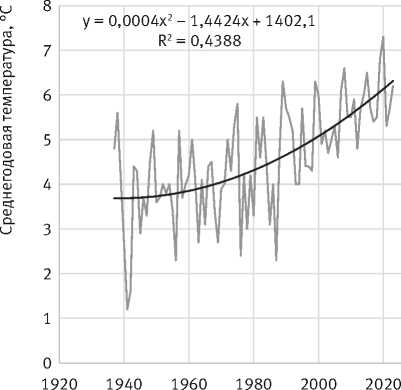

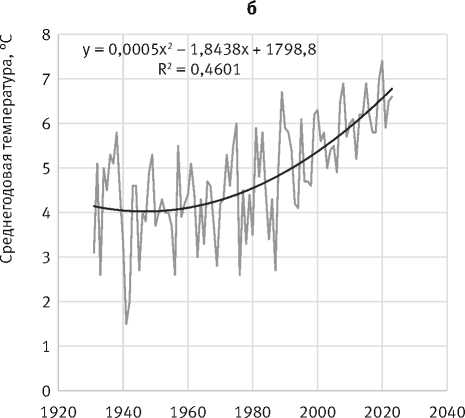

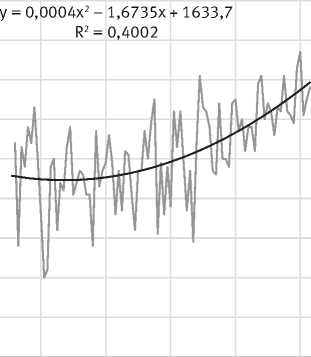

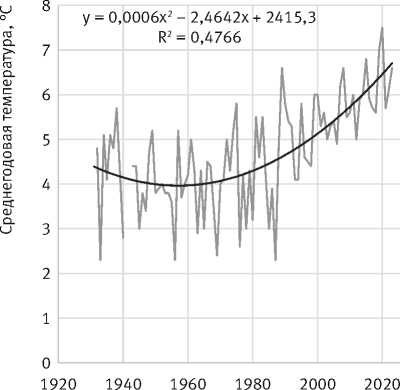

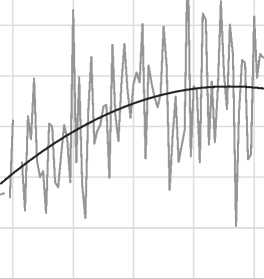

Для понимания региональных процессов изменения климата необходимо учитывать трансформацию среднегодовой температуры воздуха и годовой суммы осадков. Динамика среднегодовой температуры в Московской обл. с 1930 г. по настоящее время, приведенная на рис. 1, показывает ее увеличение в среднем на 2,2 °C. Среднегодовая температура для севера области возросла с 4,6 до 6,2 °C, востока – с 4,2 до 6,6 °C, юга – с 4,5 до 6,8 °C, запада – с 4,4 до 6,6 °C.

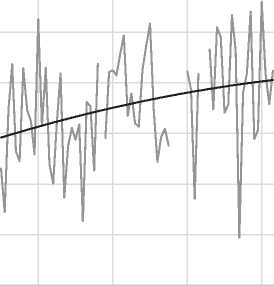

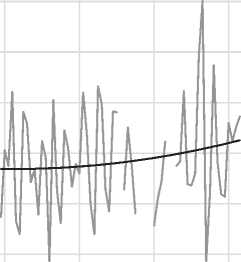

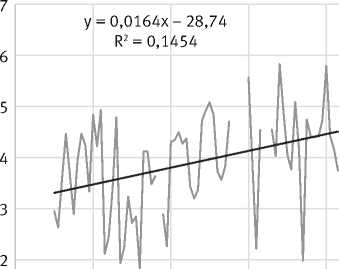

Изменение годовой суммы осадков на территории Московской обл. иллюстрирует рис. 2. Линейный тренд показывает увеличение количества осадков на территории региона от начала рассматриваемого периода до настоящего времени. Однако для восточной части Подмосковья с 2005 г. отмечается снижение годовой суммы осадков. Анализ графиков позволяет сделать вывод о том, что в среднем по Московской обл.

за рассматриваемый период количество осадков увеличилось на 100 мм.

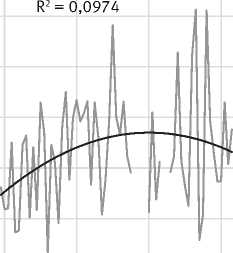

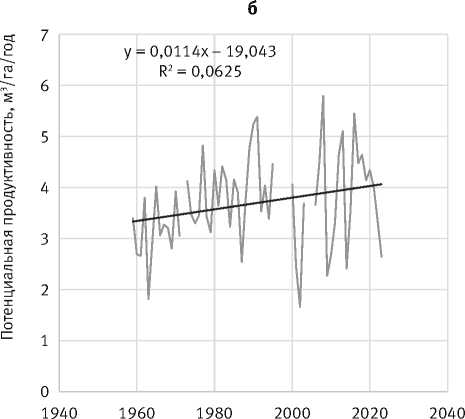

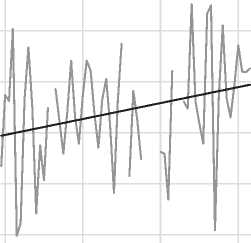

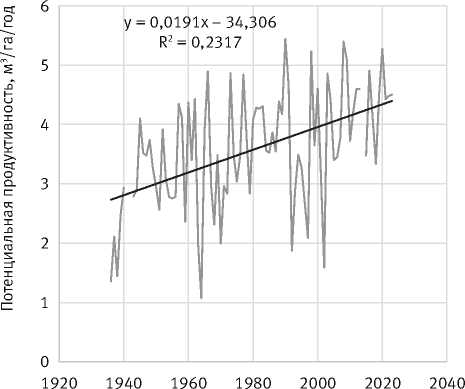

Динамика потенциальной продуктивности лесов, рассчитанная на основании индекса Патерсона для территории Московской обл., показана на рис. 3. Усредненный тренд временн о го ряда демонстрирует увеличение этого показателя для северной части региона на 21% (с 3,3 до 4,0 м 3 /га/год), для восточной – на 36% (с 3,3 до 4,5 м 3 /га/год), для южной – на 34% (с 2,9 до 3,9 м 3 /га/год), для западной – на 57% (с 2,8 до 4,4 м 3 /га/год).

Расчетные значения потенциальной продуктивности лесов согласуются с данными о среднем

а

в

1920 1940 1960 1980 2000 2020 2040

Рис. 1. Динамика среднегодовой температуры воздуха в Московской обл. по данным метеостанций: а ) Клин, б ) Павловский Посад, в ) Серпухов, г ) Можайск

приросте запаса лесных насаждений по лесничествам Московской обл. (таблица). С 2013 по 2018 г. произошло увеличение прироста древесины для Подмосковья в среднем на 0,4 м 3 /га, однако в Звенигородском, Истринском и Подольском лесничествах отмечено его снижение в среднем на 0,2 м 3 /га.

На основании данных метеорологических наблюдений и государственной лесной статистики были сопоставлены значения среднего и текущего приростов запаса древесины. Для Клинского лесничества (ст. Клин) расхождение между фактическим и расчетным значениями составило 0,8 м 3 /га/год (22%), для лесничества

«Русский лес» (ст. Серпухов) – 0,2 м 3 /га/год (4%), для Ногинского лесничества (ст. Павловский Посад) – 0,5 м 3 /га/год (10%), для Бородинского лесничества (ст. Можайск) – 0,1 м 3 /га/год (3%). Сравнение значений показателей фактического и потенциального приростов позволило выявить нереализованную нишу прироста. Повышение уровня фактической древесной продуктивности может быть обеспечено путём реализации комплекса лесохозяйственных мероприятий.

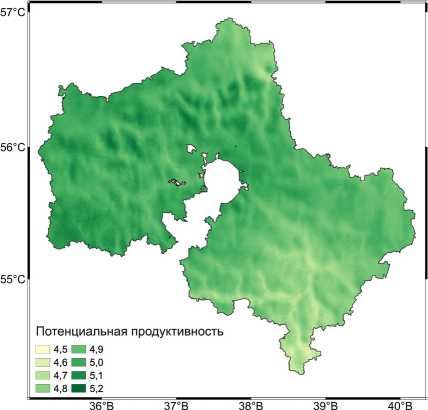

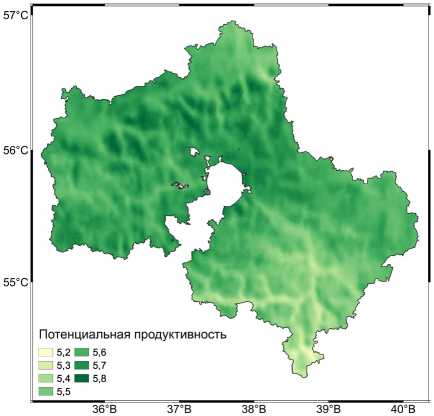

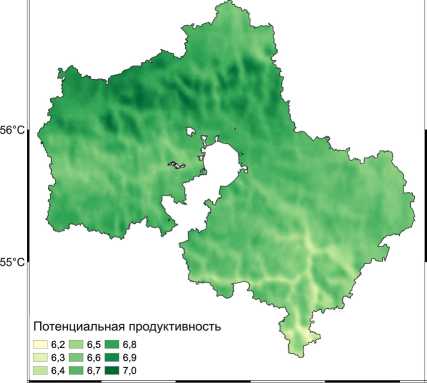

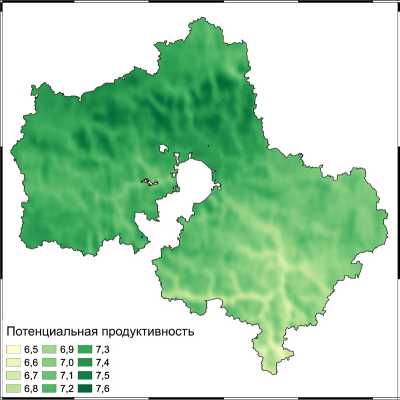

На рис. 4 представлены модельные оценки потенциальной продуктивности лесов (м 3 /га/год) Московской обл. В XXI в. в условиях стабильного социально-экономического развития и снижения

а

g 1 000

s

m

§ 900

Ct 05

О

S 800

s co 700 m

£ 600

g 1 000 s

y = -0,0094x2 + 39,027x – 39649 R2 = 0,1084

tn

I 900 d ro

о s 800 s co 700 co

б y = -0,0728x2 + 291,35x – 290693

1940 1960 1980 2000 2020

1940 1960 1980 2000 2020

в

г

g 1 000 s tn

I 900 d co

о s 800 s co 700 co

y = 0,0154x2 – 60,338x + 59767 R2 = 0,0315

g 1 000

s tn

I 900

d co

О s 800

s co 700

co

y = -0,0333x2 + 134,02x – 134133 R2 = 0,2345

1940 1960 1980 2000 2020

1920 1940 1960 1980 2000 2020

Рис. 2. Динамика годовой суммы осадков в Московской обл. по данным метеостанций: а ) Клин, б ) Павловский Посад, в ) Серпухов, г ) Можайск

а

1940 1960 1980 2000 2020

y = 0,0157x – 27,729

R2 = 0,0826

1940 1960 1980 2000 2020 2040

Рис. 3. Динамика потенциальной продуктивности лесов Московской обл.: а ) Клин, б ) Павловский Посад, в ) Серпухов, г ) Можайск

Динамика изменения среднего прироста запаса лесных насаждений по лесничествам Московской обл. с 2013 по 2018 г.

|

Лесничество |

Средний прирост запаса древесины, м3/га |

Разница, м3/га |

|

|

На 01.01.2013 |

На 01.01.2018 |

||

|

Бородинское |

3,7 |

4,0 |

0,3 |

|

Виноградовское |

3,1 |

3,8 |

0,7 |

|

Волоколамское |

3,5 |

3,8 |

0,3 |

|

Дмитровское |

3,4 |

3,8 |

0,4 |

|

Егорьевское |

3,6 |

3,8 |

0,2 |

|

Звенигородское |

3,4 |

3,2 |

-0,2 |

|

Истринское |

3,4 |

3,1 |

-0,3 |

|

Клинское |

3,4 |

3,6 |

0,2 |

|

Луховицкое |

3,4 |

3,9 |

0,5 |

Окончание таблицы

|

Лесничество |

Средний прирост запаса древесины, м3/га |

Разница, м3/га |

|

|

На 01.01.2013 |

На 01.01.2018 |

||

|

Наро-Фоминское |

3,5 |

3,6 |

0,1 |

|

Ногинское |

3,2 |

3,8 |

0,6 |

|

Орехово-Зуевское |

3,3 |

3,6 |

0,3 |

|

Подольское |

3,5 |

3,3 |

-0,2 |

|

Сергиево-Посадское |

2,9 |

3,5 |

0,6 |

|

Ступинское |

3,4 |

3,9 |

0,5 |

|

Талдомское |

2,9 |

3,5 |

0,6 |

|

«Русский лес» |

3,4 |

4,0 |

0,6 |

|

Шатурское |

3,5 |

3,8 |

0,3 |

|

Московское учебно-опытное |

3,0 |

3,6 |

0,6 |

а

б

в 57'C

36'B 37'В 38°В 39°В 40"В

Рис. 4. Модельные оценки потенциальной продуктивности лесов (м3/га/год) Московской обл. (условные обозначения в соответствии с легендами карт):

а ) климат 1981–2010 гг., б ) сценарий SSP1-RCP2.6 на 2071–2100 гг., в ) сценарий SSP3-RCP7.0 на 2071–2100 гг., г ) сценарий SSP5-RCP8.5 на 2071–2100 гг.

г

36"В 37°В 38"В 39”В 40”В

выбросов парниковых газов (SSP1-RCP2.6) можно предположить, что изменение климата будет происходить относительно медленно и сопровождаться незначительным ростом потенциальной продуктивности лесных экосистем. В то же время, согласно сценариям SSP3-RCP7.0 и SSP5-RCP8.5, предполагающим рост населения и интенсивное экономическое развитие при высоком уровне радиационного воздействия 7,0 и 8,5 Вт/м 2 соответственно, можно прогнозировать усиление глобального потепления, что, в свою очередь, приведет к увеличению потенциальной древесной продуктивности лесов. Анализ изменения потенциальной продуктивности лесов (м 3 /га/ год) по сценариям позволяет сделать вывод о росте данного показателя к 2100 г.: в первом случае – на 10% (с 5,2 до 5,8 м 3 /га/год) (рис. 4б), во втором – на 26% (с 5,2 до 7,0 м 3 /га/год) (рис. 4в), в третьем – на 32% (с 5,2 до 7,6 м 3 /га/ год) (рис. 4г). Наиболее высокая потенциальная продуктивность лесов характерна для северных и западных районов Подмосковья, в южных и восточных районах значение этого показателя ниже.

Результаты исследования показали, что повышение продуктивности лесов вследствие изменения климата сопровождается трансформацией породного состава и их структуры [20]. Значительная часть лесов Московской обл. относится к зоне хвойно-широколиственных лесов с преобладанием в составе ели, сосны, берёзы и осины [21, 22]. Наиболее уязвимыми породами являются хвойные породы, а именно – ель и сосна [3]. В результате быстрых климатических изменений у сосны и ели наблюдается задержка в адаптации во многих частях природного ареала [23, 24], что сопровождается усилением отпада и снижением прироста. В ближайшие десятилетия требуется разработка комплекса мероприятий по сохранению биологической устойчивости хвойных насаждений и проведение мониторинга санитарного состояния для своевременного выявления возможных очагов усыхания и развития вредных организмов. Эффективным способом мониторинга в настоящее время считается анализ спутниковых снимков [25]. В случае реализации пессимистических климатических сценариев, облик лесов региона в будущем будут формировать деревья широколиственных (липа, клён, вяз) и мягколиственных (берёза, осина) пород.

Заключение

Изменение климата в сторону потепления, наблюдаемое в настоящее время, будет способствовать увеличению потенциальной продуктивности лесов, о чем свидетельствует анализ многолетних данных метеорологических наблюдений. Сопоставление рассчитанных и статистических данных позволило выявить нереализованную нишу прироста древесины, что требует адаптации ведения лесного хозяйства в Московской обл. к новым климатическим условиям. В связи с этим необходимо разработать комплекс мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия изменения климата на леса и повышение их устойчивости. Следует оптимизировать проведение рубок спелых и перестойных лесных насаждений с научной точки зрения. Важно уделить внимание разработке технологии прогнозирования лесопатологической ситуации и совершенствованию системы для оперативного выявления очагов распространения вредителей и болезней леса. Кроме того, необходимо усилить охрану лесов от пожаров, повышая оперативность обнаружения и ликвидации возгораний.