Потенциальная опасность объектов накопления нефтесодержащих отходов

Автор: Шкаруппа С.П.

Журнал: Академический журнал Западной Сибири @ajws

Рубрика: Природопользование

Статья в выпуске: 2 (73) т.14, 2018 года.

Бесплатный доступ

В работе представлены результаты анализа и оценки рассеивания в атмосфере углеводородов для объектов накопления нефтесодержащих отходов. Выполнены экспериментальные исследования интенсивности рассеивания в атмосфере углеводородов для объектов накопления жидких углеводородсодержащих отходов. Предложен алгоритм для определения выброса загрязняющих веществ с поверхности нефтешламонакопителей и их рассеивания в атмосфере с учётом специфики объектов накопления жидких углеводородсодержащих отходов. В работе использовался системный подход к решению поставленных задач, исследования проводились с помощью методов моделирования. Написана программа расчёта выбросов загрязняющих веществ и их рассеивания в атмосфере от нефтешламонакопителей.

Рассеивание углеводородов, выброс загрязняющих веществ, нефтешламонакопитель

Короткий адрес: https://sciup.org/140225936

IDR: 140225936

Текст научной статьи Потенциальная опасность объектов накопления нефтесодержащих отходов

Комплексные исследования показали, что большая часть накопителей углеводородсодержащих отходов имеет практически одинаковый характер строения, включая последовательность слоевых элементов, выстроенную в соответствии с составом отходов [1, 2, 3]. Главной особенностью накопителя нефтесодержащих отходов является: открытое расположение на местности, а потому непосредственное воздействие на окружающую среду. Эксплуатация таких объектов сопряжена с их активным воздействием, прежде всего на состояние атмосферы.

Для прогнозирования экологических последствий в местах накопления нефтесодержащих отходов важную роль играет процесс испарения веществ со свободной поверхности пруда-накопителя и их рассеивание в атмосфере.

Скорость испарения зависит от параметров среды и физического состояния вещества и может быть определена методами математического моделирования путем решения модельного уравнения

тепломассопереноса с соответствующими краевыми условиями [4]. Для расчёта процесса испарения вещества необходимо совместно рассматривать процессы переноса вещества в жидкой и газовой фазах и массообменные процессы на границе раздела фаз.

Из литературных источников следует, что основными направления для исследований являются [3] решение дифференциальных уравнений массо-переноса веществ в газовой фазе. При таком подходе расчёт испарения интегрируется с расчётом рассеивания для многокомпонентных жидкостей [4].

Особый интерес представляет изменение температуры по глубине накопителя. Изменение температуры по глубине накопителя предлагается определять на основании закона Фурье [3]:

T(x,t) = Xf 2T(x,t)’ (1)

d t 5 x 2

где T - температура в градусах; x - координата глубины слоя; t - время; X = X = 553 . 10 — 8 -

χ ρCv , коэффициент температуропроводности м2/с;

X = 0,1 - теплопроводность нефти , Вт/(м К); р = 860000 - плотность нефти , г/м3; Cv = 2,1 -

удельная теплоёмкость нефти Дж/(г К).

При установившемся режиме решение диффе-

ренциального уравнения не зависит от начального

распределения температуры по глубине слоя:

n

T(x,t )=£ i=1

A i exp ■

V

x

cos Wjt

V

- ei

-

,(2)

В настоящее время не существует какой-либо чёткой модели испарения нефти, равно как и нефтесодержащих отходов в атмосфере, несмотря на значительное количество исследований в этом направлении [3]. Прежде всего, это связано с отсутствием как таковой универсальной модели испарения мно-

гокомпонентных систем и мало изученностью процессов, протекающих внутри многокомпонентных жидкостей [4].

В связи с этим возникла необходимость исследования закономерностей процесса испарения углеводородов с верхнего слоя объектов накопления жидких нефтесодержащих отходов. Кинетические

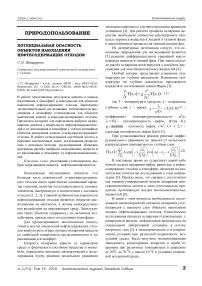

исследования процесса испарения углеводородов с поверхности жидких нефтешламов проводились на специальной лабораторной установке в потоке инертного газа [2] в политермических и изотермических условиях при различной подвижности воздушной среды. Была получена экспоненциальная зависимость концентрации вещества в пробе от времени при различных температурах в диапазоне от 200С до 70 0С с шагом 10 0С в условиях подвижной воздушной среды.

Состав лёгкой керосиновой фракции нефтешлама и углеводородных газов определялись методом газо-жидкостной хроматографии. При анализе использовался аппаратно - программный комплекс «Хроматэк-Кристалл 5000М». Идентификация веществ выполнялась с помощью специализированного программного обеспечения “Хроматэк Аналитик” по логарифмическим индексам с помощью опорных пиков с использованием широкой базы данных, содержащей около пятисот компонентов. Количественный расчет выполнялся в специализированной программе GasoLine процентной нормализацией.

Анализ результатов эксперимента показывает, что процесс испарения нефтешлама при подвижной воздушной среде лимитируется диффузионным переносом внутри жидкости и складывается из двух стадий: стадии падающей интенсивности испарения и стадии квазистабилизации (рис. 1).

Для каждого вещества, находящегося в жидкой фазе изменение его концентрации со временем t описывается следующим дифференциальным уравнением:

I;C(x,t)“(DI;C(x,t))+4h(tУ!"C(x,t), (3) dt dx X cx J dt dx с граничными условиями для слоя глубины H:

C ( x,0 ) = Co

|

-ddx t ) dx |

= nC( x’ t ) x = 0 D |

x = 0 |

|

-d"C(x , t ) dx |

= 0 x = H |

J |

Решая дифференциальное уравнение, находим значение интенсивности испарения в виде бесконечного степенного ряда. Для легкоиспаряющихся компонентов ( k >> D ) скорость испарения будет регламентироваться скоростью поступления веществ к поверхности. Получаем выражение, описывающее динамику испарения вещества с лимитирующей стадией диффузией внутри жидкой фазы (т.е. неподвижная жидкость как в накопителях):

/X 2 • D, ( D • n 2 (2 • n - 1) 2 ) /XX

J(t ) = Co • У exp---—;---— t I , (5)

H 0 tt V 4 • H 2 J

Это выражение обладает определённым свой-

D • п 2_1П ством: при ----t > 1,2 выражение стремиться к

4 • h 2

экспоненте:

/ X 2 • D f D • П2 ^ /ДХ

J ( t ) ®--Co • exp I-- 7t I , (6)

-

w H 0 V 4 • H2 J

В результате получаем аппроксимирующую функцию, позволяющую рассчитать интенсивность испарения вещества в зависимости от его концентрации в жидкой фазе, температуры поверхности жидкой фазы и времени:

J = a • e b (7)

-

„ XX „ „ I) , D • П2 __

где коэффициенты а = 2 — C и b =----- опреде-

H 0 4 • H2

ляются экспериментально.

Результаты эксперимента показали, что наиболее важной величиной будет являться коэффициент «b», зависящий только от коэффициента диффузии вещества и высоты слоя «H». На коэффициент «a» существенно влияет стефановский поток, повышающий концентрацию вещества в поверхностном слое. Обработка опытных данных в «аррениусовых координатах» позволила определить кинетические параметры процесса изотермического испарения опасных веществ для заданного интервала температур в подвижной воздушной среде. В ходе исследования была найдена корреляция коэффициента b от молекулярной массы углеводородов и температуры жидкости:

b = 132 • Ц-0,4e T , (8)

где μ - молекулярная масса вещества, Т – абсо- лютная температура.

Коэффициент корреляции данного уравнения рассчитан по 64 веществам, входящих в состав нефтешлама.

Функция f(t), характеризующая изменение температуры на поверхности, описывается гармонической функцией вида:

f ( t ) = A • sin2 1 у • t J cos ( B • t ) - C • cos ( D • t ) + F ,(9)

где A = 20º С – вклад в отклонение значения температуры на поверхности, учитывающий смену 2π суток; B =------------- — частота смены суток

24 • 365 • 3600

с -1 ;

C = 25º С вклад в отклонение значения темпе- ратуры на поверхности, учитывающая сезонность;

D =___2П__ - частота смены сезона с-1

24 • 3600

F = 15º С – член, учитывающий среднегодовую температуру.

После алгебраических преобразований получаем:

Рис. 1. Зависимость интенсивности испарения веществ с поверхности верхнего углеводородного слоя нефтешлама от времени (где c(x t) - концентрация в слое на глубине х от поверхности жидкости; D - коэффициент диффузии м2/с; -dh(t) - скорость падения уровня жидкости (Стефановский поток), м/c; Со - начальная концен-dt трация компонента,; H - глубина слоя).

f(t) = — [ 2cos(B• t)-cos((B + D)-1)-cos((B-D)-1) ]-C• cos(D• t) + F, 00)

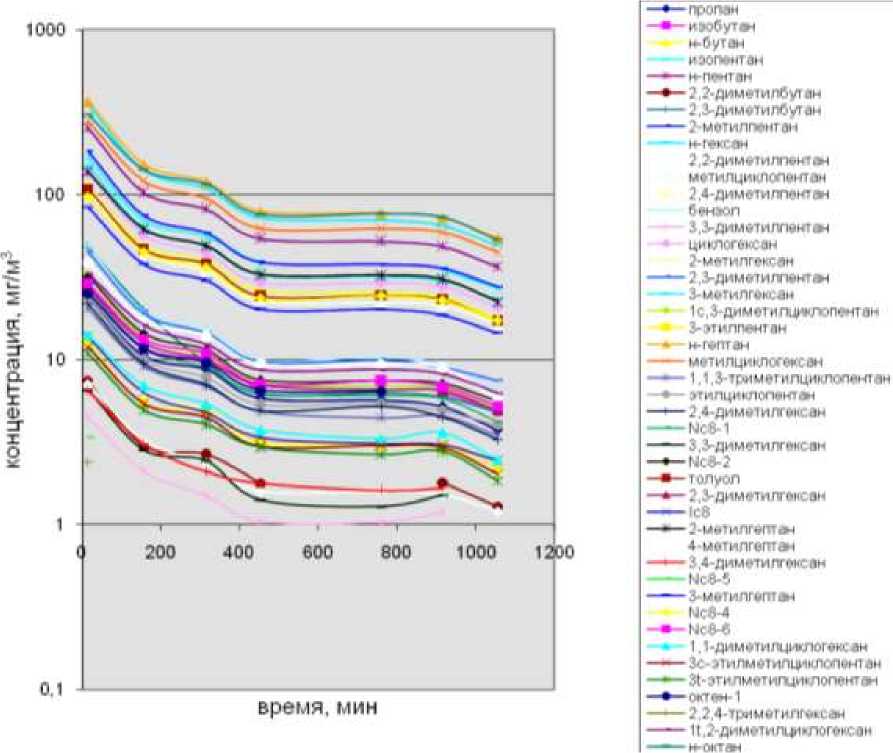

Это решение можно графически проиллюстрировать (рис. 2). Данный рисунок отображает колебания температур по глубине накопителя - ось х, с учетом времени t мес. - по оси у, по оси z температура в град. Цельсия. Из рисунка видно, что с увеличением глубины влияния суточных колебаний перестаёт быть ощутимым.

При расчётах установлено, что наиболее подвержен температурным изменениям верхний 10 см слой, что подтверждается экспериментальными данными. Сравнение экспериментальных и расчётных данных для самого жаркого месяца показало хорошее совпадение.

Обработка результатов опытов по предложенной кинетической модели при высокой концентрации веществ в смеси даёт хорошие результаты. По мере снижения концентрации испаряющихся легких веществ результаты эксперимента всё больше отклоняются от расчётов.

Рис. 2. Обработка результатов экспериментов по температурному профилю верхнего слоя нефтешламонакопителя.

Наблюдаемые эффекты можно объяснить влиянием процессов массопереноса внутри испаряющейся смеси [4].

Зная температуру в слое жидкости в любой момент времени, можно определить текущую интенсивность испарения. Полученная математическая модель, описывающая кинетику испарения углеводородов с поверхности объектов накопления жидких нефтесодержащих отходов, позволяет охарактеризовать интенсивность поступления в воздушную среду паров легковоспламеняющихся или токсичных углеводородов.

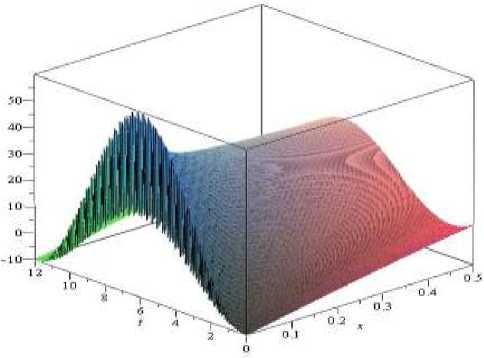

Для расчёта рассеивания выбросов загрязняющих веществ с поверхности накопителя была написана программа, которая позволяет на основе модифицированных методик ОНД-86 и Токси-2 рассчитать концентрации вредных веществ в приземном слое атмосферы, построить изолинии соответствующих концентраций и вывести их на экран [1]. Задаются наихудшие условия для рассеивания: все компоненты смеси рассеиваются одинаково (пассивная примесь); скорость ветра (на высоте 10 м) 0,5-1 м/с, атмосферная инверсия, температура выброса близка к температуре воздуха. Для проверки применимости указанных методик были произведены замеры углеводородов рядом с накопителями нефтяных отходов. Вблизи объектов определялось направление ветра и его скорость. Каждая точка отбора фиксировалась на GPS-навигаторе. Все пробы отбирались в приземном слое. В программу заносились точки контуров шламонакопителей и точки с замерами концентраций. Поверхность накопителя разбивалась на точечные источники. Результаты вычислительного эксперимента представлены на рис. 3.

Согласно расчётам рассеивания, образующиеся над прудом концентрации прямо пропорциональны количеству вещества в выбросе.

Из приведённых формул и результатов расчёта видно, что ключевым параметром, характеризующим потенциальную опасность накопителя с течением времени является концентрация испаряющихся веществ и глубина накопителя. Таким образом, используя данный метод можно прогнозировать выброс от нефтешламонакопителей в зависимости от их «возраста» и сезона, а также оценить экологический риск эксплуатации накопителей нефтесодержащих отходов.

Рис. 3. Изолинии концентраций (мг/м3) смеси веществ от площадного источника при направлении ветра вдоль источника.

Список литературы Потенциальная опасность объектов накопления нефтесодержащих отходов

- Шупляк А.Ю., Шкаруппа С.П., Смирнов Б.Ю., Быков Д.Е. Миграционные процессы в приземном слое атмосферы. Модели и расчёт для накопителей углеводородсодержащих отходов//Известия Самарского научного центра РАН. Спец. выпуск «XIII Конгресс «Экология и здоровье человека». 2008. Т. 1. С. 249-252.

- Шупляк А.Ю., Шкаруппа С.П., Хорина Н.В., Быков Д.Е. Кинетика испарения углеводородов с поверхности объектов накопления нефтесодержащих отходов//Нефть. Газ. Новации. 2011. № 1.С. 72-75.

- Шупляк А.Ю., Шкаруппа С.П., Математические модели испарения многокомпонентных углеводородсодержащих смесей. Деп. в ВИНИТИ 19.12.2013, №377-В2013. 52 с.: ил. 5, Библиогр.: назв. Рус., опубл. №2, 2014.

- Шупляк А.Ю., Шкаруппа С.П., Моделирование процесса испарения углеводородсодержащих отходов//Вестник Самарского государственного технического университета, серия «Технические науки». 2014. № 3 (43). С. 180-191.