Потенциальный биоклиматический ареал Tanacetum kittaryanum(C.A. Mey.) Tzvelev

Автор: Архипова Е.А., Степанов М.В., Феткуллина Р.Р.

Журнал: Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии @ssc-sl

Рубрика: Водные экосистемы

Статья в выпуске: 1 т.31, 2022 года.

Бесплатный доступ

Предпринята попытка моделирования биоклиматического ареала Tanacetumkittaryanum (C.A. Mey.) Tzvelev s. l. методом максимальной энтропии на основе фондов гербария Саратовского государственного университета (SARAT) и базы данных GBIF. Наибольший вклад в построение модели внесли сезонность температуры, осадки самого сухого месяца, сезонность выпадения осадков.

Maxent-моделирование, биоклиматические параметры

Короткий адрес: https://sciup.org/148325172

IDR: 148325172 | УДК: 581.9 | DOI: 10.24412/2073-1035-2022-10434

Текст научной статьи Потенциальный биоклиматический ареал Tanacetum kittaryanum(C.A. Mey.) Tzvelev

Tanacetum kittaryanum (C.A. Mey.) Tzvelev -короткокорневищный многолетний полукустарничек, полиморфный вид, предпочитает каменистые разнотравные степи, меловые и мергелистые обнажения, реже встречается в каменистопесчаных степях на карбонатных субстратах (Флора СССР, 1961; Флора европейской…, 1994; Маевский, 2014). Согласно Н.Н. Цвелёву (Флора европейской…, 1994), T. kittaryanum представлен тремя подвидами: 1) subsp. Kittaryanum ; 2) описанным из окрестностей г. Хвалынск и считающимся эндемиком этой территории subsp. sclerophyllum (Krasch.) Tzvelev; 3) subsp. uralense (Krasch.) Tzvelev. Два последних отличаются друг от друга нестойкими признаками, причем корреляция с их распространением выражена неотчётливо (Буланый, 2010). Объем вида авторами статьи принимается в рамках представлений современных исследователей (Еленевский и др., 2008). Номенклатура вида приведена согласно The World Checklist of Vascular Plants (WCVP, 2021).

Выявление закономерностей распределения видов – один из ключевых вопросов современных

ботанических исследований. Возможным подходом к решению данной задачи является анализ взаимосвязей между местами обитания видов и факторами окружающей среды (Писаренко, 2020). В качестве эффективного алгоритма моделирования климатических условий и пространственного распространения видов все большую популярность набирает метод максимальной энтропии, реализуемый в программе MaxEnt (Phillips, Dudik, 2008; Phillips et al., 2017).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В методе максимальной энтропии используется информация о параметрах среды в известных местонахождениях вида и определяется вероятность его присутствия на остальной территории.

Информация о местах сбора T. kittaryanum s. l. была взята из базы данных гербария Саратовского государственного университета (SARAT) и из базы данных глобальной информационной системы о биоразнообразии (GBIF, 2021). Гербарий СГУ (SARAT) является крупнейшей гербарной коллекцией на территории Нижнего Поволжья, входит в международный Союз гербариев мира. Фонды содержат значительный материал с территории юго-востока Восточной Европы (Саратовская, Астраханская, Волгоградская, Самарская, Оренбургская, Пензенская и Ульяновская области, Западный Казахстан). Все сборы были проверены и в случае необходимости переопределены. Всего было использовано 500 точек, из них уникальных 115 (66 из гербария СГУ

|

(SARAT), 49 из GBIF). Исходные данные место- климатической информации мировой базы нахождений вида оформлялись в виде таблицы в WorldClim (WorldClim, 2020; Hijmans et al., 2005) соответствии с требованиями программы по сетке географических координат с разрешени-(Maxent Phillips, Dudik, 2008). ем 2,5 минуты. В данной работе были использованы 19 кли матических переменных (табл. 1) – это слои био Таблица 1 Биологически значимые климатические переменные Biologically significant climatic variables |

|

|

BIO1 |

Среднегодовая температура |

|

BIO2 |

Среднемесячная суточная амплитуда температуры |

|

BIO3 |

Изотермальность (BIO1/ BIO7) х 100 |

|

BIO4 |

Сезонность температуры (коэффициент вариации) |

|

BIO5 |

Максимальная температура наиболее теплого месяца |

|

BIO6 |

Минимальная температура наиболее холодного месяца |

|

BIO7 |

Среднегодовая амплитуда колебания температуры (BIO5 – BIO6) |

|

BIO8 |

Средняя температура наиболее влажного квартала |

|

BIO9 |

Средняя температура наиболее сухого квартала |

|

BIO10 |

Средняя температура наиболее теплого квартала |

|

BIO11 |

Средняя температура самого холодного квартала |

|

BIO12 |

Среднегодовые осадки |

|

BIO13 |

Осадки самого влажного месяца |

|

BIO14 |

Осадки самого сухого месяца |

|

BIO15 |

Сезонность выпадения осадков (коэффициент вариации) |

|

BIO16 |

Осадки самого влажного квартала |

|

BIO17 |

Осадки самого сухого квартала |

|

BIO18 |

Осадки самого теплого квартала |

|

BIO19 |

Осадки самого холодного квартала |

В этих растрах содержится информация по климатическим параметрам, которая представляет собой пространственную интерполяцию данных с метеостанций мира за период 1970–2000 гг. 19 климатических переменных и их комбинации были выбраны на основе биологической значимости для распространения отдельных видов растений и прошли апробацию в других исследованиях (Куликова и др., 2018; Исаев и др., 2019). Использованы тематические растровые слои с пространственным разрешением около 1 км2. Данные предназначены для экологического и геоинформационного моделирования, находятся в свободном доступе для научных исследований и некоммерческого использования. Для био-климатического моделирования использовался MaxEnt, визуализация данных и пространственный анализ результатов моделирования проводились в геоинформационной среде: бесплатная Diva-GIS, находящаяся в свободном доступе (DIVA-GIS, 2021). Анализ распространения вида проводился по сводке «Флора СССР» (1961) в соответствии с принятым в нем.

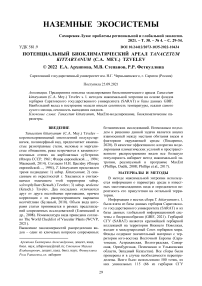

Для анализа был выбран порог в 10 процентилей. Это значит, что 10% точек не включаются в анализ и соответствующие им местообитания расцениваются как нетипичные. Пороговое значение в нашем случае равно 0,3, то есть климатические условия территорий, окрашенных нейтральным цветом (0–0,3) будут оцениваться как не подходящие для вида и выходящие за пределы его эколого-климатической ниши.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В результате моделирования была получена карта, на которой с помощью градаций цвета обозначается вероятность нахождения вида в конкретной точке. Точность модели подтверждает высокий показатель AUC ( Area Under Curve ), для тренировочных данных он составляет 0.994 и для тестовых данных – 0.995.

Во «Флоре СССР» (1961) указывается следующая область распространения T. kittaryanum s. l.: юго-восточная часть Волжско-Камского, Заволжье, северная часть Нижне-Волжского, южная часть Верхне-Тобольского и Иртышского, западные предгорья Алтайского, северная часть Арало-Каспийского, северная часть Прибалхаш-ского районов. Модель демонстрирует, что в современных климатических условиях, исходя из имеющегося набора данных (координат), T. kittaryanum с вероятностью более 70% может встречаться на территории Саратовской, Самар- ской, Ульяновской, Оренбургской областей, в Кроме того, определился еще один участок,

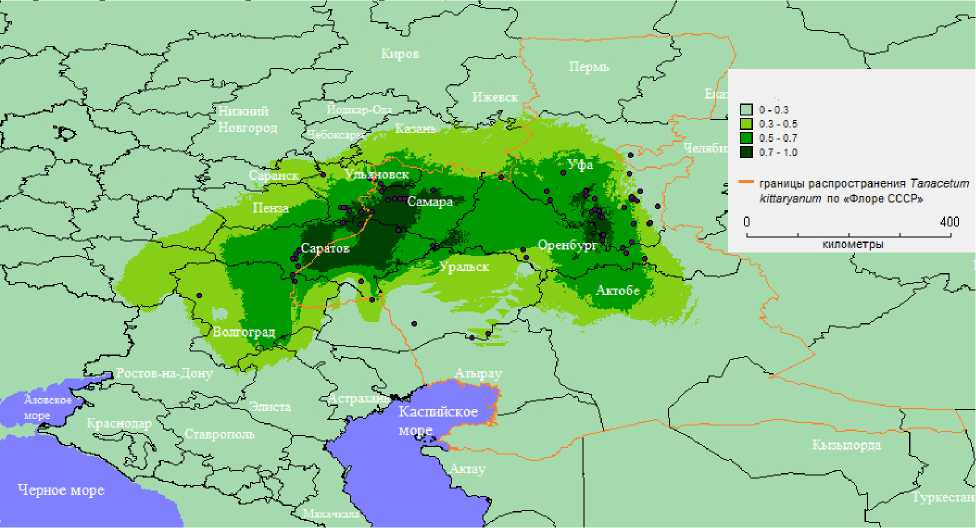

Республике Башкортостан, в Алтайском крае и в подходящий для существования вида

Восточно-Казахстанской области Казахстана, что (рис. 2).

расширяет ареал из «Флоры СССР» (рис. 1).

Пермь

Саран;

Актобе

Волге гр ал

Ростов-на-Дону

Элиста

Каспийское море фОПОЛЬ

Нижний

Новгород

□ 0 3-0.5 ■ 0.5-0.7

■ границы распространения Tanacetum kittaryanum по «Флоре СССР»

Черное море

Рис 1. Часть ареала T. kittaryanum s. l., примерно совпадающая с указанным во «Флоре СССР».

Fig. 1. Part of the range of T. kittaryanum s. l., approximately coinciding with the one indicated in the "Flora of the USSR".

Рис 2. Часть ареала T. kittaryanum s. l., выходящая за пределы указанного во «Флоре СССР».

Fig. 2. Part of the range of T. kittaryanum s. l., beyond the limits specified in the "Flora of the USSR".

Пространственные данные о параметрах окружающей среды – предикторы – часто имеют взаимную корреляцию. Это может являться причиной нестабильности модели и вносить ошибку в результаты (Dormann et al., 2013). Тем не менее, MaxEnt устойчив к влиянию взаимно корре- лирующих предикторов (Elith et al., 2011) благодаря параметризации, поэтому даже если переменные сильно связаны, это не приводит к заметным искажениям предсказанного пространственного распределения (Лисовский, Дудов, 2020).

Таблица 2

Вклад в модель ареала T. kittaryanum s. l. и индекс важности пермутации для биоклиматиче-ских переменных

Contribution to the range model of T. kittaryanum s. l. and the index of importance of permutation for bioclimatic variables

|

Параметры |

Вклад, % |

Важность при пермутации, % |

|

Сезонность температуры (коэффициент вариации) |

36,5 |

52,6 |

|

Осадки самого сухого месяца |

22,5 |

4,4 |

|

Сезонность выпадения осадков (коэффициент вариации) |

11,1 |

6,2 |

|

Среднегодовая температура |

10,1 |

2,2 |

|

Средняя температура наиболее теплого квартала |

8,6 |

0 |

|

Осадки самого влажного месяца |

5,3 |

0,8 |

|

Осадки самого теплого квартала |

2,1 |

6,9 |

|

Минимальная температура наиболее холодного месяца |

1,5 |

10,3 |

|

Среднегодовые осадки |

0,8 |

2,8 |

|

Максимальная температура наиболее теплого месяца |

0,8 |

0,1 |

|

Средняя температура самого холодного квартала |

0,5 |

12,7 |

|

Средняя температура наиболее сухого квартала |

0,3 |

1,1 |

|

Среднемесячная суточная амплитуда температуры |

0 |

0 |

|

Средняя температура наиболее влажного квартала |

0 |

0 |

|

Осадки самого влажного квартала |

0 |

0 |

|

Среднегодовая амплитуда колебания температуры |

0 |

0 |

|

Осадки самого сухого квартала |

0 |

0 |

|

Осадки самого холодного квартала |

0 |

0 |

|

Изотермальность |

0 |

0 |

Как следует из табл. 2, наибольший вклад в построение модели внесли сезонность температуры (36,5), осадки самого сухого месяца (22,5), сезонность выпадения осадков (11,1). Между этими параметрами были рассчитаны коэффициенты Спирмена, их значения оказались в пределах от 0,3 до 0,5, что еще более подтверждает предложенную модель. После пермутации снизилась значимость параметров, касающихся количества осадков (осадки самого сухого месяца и сезонность выпадения осадков). Более важными для построения модели оказались параметры, отражающие низкие температуры (средняя температура самого холодного квартала, минимальная температура наиболее холодного месяца). Возможно, это связано с особенностями местообитаний изучаемого вида – поскольку он часто встречается на выходах мела, то именно измене- ния количества осадков во времени и самые низкие температуры оказывают наибольшее влияние на расширение ареала T. kittaryanum s. l.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При моделировании биоклиматического ареала T. kittaryanum s. l. методом максимальной энтропии были получены данные, расширяющие возможный ареал изученного вида. Установлены климатические параметры, влияющие на расселение вида, в которых существование вида оптимально. Наибольший вклад в построение модели внесли сезонность температуры, осадки самого сухого месяца, сезонность выпадения осадков, а также параметры, связанные с особенностями субстрата.

Список литературы Потенциальный биоклиматический ареал Tanacetum kittaryanum(C.A. Mey.) Tzvelev

- Буланый Ю.И. Флора Саратовской области: дис. … д-ра биол. наук. М., 2010. 498 с.

- Еленевский А.Г., Буланый Ю.И., Радыгина В.И. Конспект флоры Саратовской области. Саратов: Наука, 2008. 232 с.

- Исаев А.П., Борисов Б.З., Никифорова Е.Н. Биоклиматическое моделирование ареала сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) в Якутии // Природные ресурсы Арктики и Субарктики. 2019. Т. 24, № 3. С. 121-133.

- Куликова Л.В., Петрова Н.А., Кашин А.С. Потенциальный биоклиматический ареал Calophaca wolgarica (L. Fl.) DC в связи с выбором мест для его реинтродукции в Саратовскую область // Бюл. Ботанического сада Сарат. гос. университета. 2018. Т. 16, вып. 4. С. 38-48.

- Лисовский А.А., Дудов С.В. Преимущества и ограничения методов экологического моделирования ареалов. 2. MaxEnt // Журнал общей биологии. 2020. Т. 81, № 2. С. 135-146.

- Маевский П.Ф. Флора средней полосы европейской части России. 11-е изд. М.: Т-во науч. изд. КМК, 2014. 635 с.

- Олонова М.В., Гудкова П.Д. Биоклиматическое моделирование: задания для практической работы и методические указания к их выполнению. Томск: Издательский Дом Томского государственного университета, 2017. 50 с.

- Писаренко О.Ю. Опыт применения алгоритма MaxEnt к анализу распределения видов мхов // Проблемы ботаники Южной Сибири и Монголии. 2020. № 19-2. С. 211-214.

- Флора СССР. Т. 26 / под ред.: В.Л. Комаров, Б.К. Шишкин, Е.Г. Бобров. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1961. 919 с.

- Флора европейской части СССР. Т. VII / отв. ред. и ред. тома Н.Н. Цвелев. СПб.: Наука, 1994. 317 с.