Потенциометрический метод оценки пуццолановой активности высокодисперсных материалов

Автор: Соколова Ю.В., Айзенштадт А.М., Фролова М.А., Шинкарук А.А., Махова Т.А.

Журнал: Нанотехнологии в строительстве: научный интернет-журнал @nanobuild

Рубрика: Результаты исследований ученых и специалистов

Статья в выпуске: 4 т.15, 2023 года.

Бесплатный доступ

Введение. Важным показателем высокодисперсных материалов, в частности, глинистых грунтов, определяющим эффективность их применения и характеризующим способность активных компонентов в их составе взаимодействовать с гидроксидом кальция, является пуццолановая активность, для оценки которой применяют различные методы. Эффективными являются потенциометрические методы, основанные на измерении электродного потенциала, функционально связанного с изменением концентрации (активности) ионов кальция в анализируемых растворах как основным информационным параметром пуццолановой реакции. Целью исследования являлась апробация потенциометрического метода для оценки пуццолановой активности высокодисперсных материалов, а также применение данного подхода для определения рационального количества активной минеральной известьсодержащей добавки как компонента вяжущего для получения грунтобетона. Материалы и методы исследования. В качестве объектов были выбраны модели глинистого грунта с разным числом пластичности и супесь Архангельской области. Методика потенциометрического анализа заключалась в последовательном добавлении в суспензию (0,5 г грунта на 80 мл дистиллированной воды) 0,015 моль/л раствора гидроксида кальция в количестве от 0,2 до 0,8 мл и измерении потенциала системы при постоянном перемешивании с фиксированной скоростью. Результаты и обсуждение. Все исследуемые объекты характеризуются пуццолановой активностью, которая увеличивается в ряду: супесь песчанистая суглинок легкий пылеватый глина легкая пылеватая = супесь пылеватая - и имеет порядок абсолютных значений, совпадающих с литературными данными. Рациональное количество активной минеральной известьсодержащей добавки составило для моделей глинистого грунта 1-2% в зависимости от числа пластичности, а для супеси Архангельского региона - более 2% (от массы грунта в пересчете на массу сухого вещества). Заключение. Показана применимость потенциометрического метода анализа с использованием кальцийселективного электрода для оценки пуццолановой активности высокодисперсных материалов на примере моделей глинистых грунтов с разным числом пластичности и супеси Архангельского региона.

Потенциометрический метод, сорбционная емкость, коэффициент гидравлической активности, пуццолановая активность, емкость поглощения ионов кальция, высокодисперсный материал, глинистый грунт, активная минеральная добавка, грунтобетон

Короткий адрес: https://sciup.org/142238808

IDR: 142238808 | УДК: 543.068.8 | DOI: 10.15828/2075-8545-2023-15-4-349-358

Текст научной статьи Потенциометрический метод оценки пуццолановой активности высокодисперсных материалов

Анализ инженерно-геологических условий показал, что одним из распространенных типов грунтов на севере европейской части России являются глинистые грунты. Так, на территории Ар- хангельской области, в частности, на Соловецких островах, это глинистые образования, относящиеся к супесям [1, 2]. Данный подкласс дисперсных грунтов обладает такими свойствами, как большая деформируемость под действием нагрузки, плывунное состояние, слабая водостойкость (размокание,

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ высокая гидрофильность, способность к набуханию), пучинистость, липкость, пластичность, емкость катионного обмена и повышенная адсорбционная способность, которые изменяются под действием природно-климатических и техногенных факторов и, как следствие, затрудняют развитие транспортной инфраструктуры для обеспечения качественного и безопасного обслуживания туристических и паломнических маршрутов [3–9].

Для улучшения физико-механических характеристик глинистых грунтов применяют различные методы укрепления и стабилизации, среди которых наиболее эффективными и широко распространенными являются комплексные физико-химические методы, заключающиеся в смешивании грунтов с вяжущими и активными добавками различного состава, позволяющими за счет формирования новых жестких (кристаллизационных) и пластичных (коагуляционных) структурных связей между частицами грунта получать материалы с требуемыми физико-механическими и эксплуатационными характеристиками (грунтобетоны) [10–19].

Так, известно, что при введении в грунт извести или известьсодержащих отходов (например, карбидного ила), характеризующихся высоким содержанием гидроксида кальция, в результате протекания пуццолановой реакции образуются цементирующие соединения – гидросиликаты кальция (CSH), гидроалюминаты кальция (CAH) и алюмосиликаты кальция (CASH) [20, 21].

Возможность протекания реакции данного типа на поверхности глинистых частиц связана с их пуццолановой активностью. Пуццолановая активность – это косвенный показатель эффективности применения высокодисперсных материалов и характеризующий способность активных компонентов в их составе взаимодействовать с гидроксидом кальция [22, 23]. Одной из первых искусственных пуццолановых добавок является тонкодисперсная обожженная глина, процессы обжига и измельчения которой требуют существенных энергетических затрат, поэтому производство таких пуццоланов экономически невыгодно [24]. Вместе с тем, следует отметить, что пуццолановая активность (косвенно выраженная через сорбционную емкость) характерна и для глинистых грунтов в исходном состоянии, не подвергнутых термо- и механоактивации. Так, данный параметр составляет от 18 мг/г для суглинков легких пылеватых до 65 мг/г для глин пылеватых [25, 26]. Это обусловлено особенностями минерального, гранулометрического и микроагрегатного составов и структуры глинистых пород: наличием глинистых минералов (слюдистые, смектиты, каолинит-серпентин, смешанослойные, хлориты) с высоким содержанием (до 61%) природных пуццолановых соединений

(SiO2, Al2O3, Fe2O3), нано- и микрометровыми размерами частиц (от тонких пластинок до чешуек, трубок и листоподобных образований длиной от 10 нм до 20 мкм и максимальной толщиной (диаметром) от 1 нм до 2 мкм), кристаллическим строением, высокой удельной поверхностью (от 10 000–75 000 м2/кг у каолинитов до 550 000–900 000 м2/кг у монтмориллонитов) и наличием рентгеноаморфного вещества (до 25%) [1, 27–29].

Существуют различные методы определения пуццолановой активности высокодисперсных добавок, среди которых выделяют прямые методы измерения содержания гидроксида кальция в ходе протекания пуццолановой реакции (химический, рентгенофазовый, дифференциально-термический, метод Запорожца, метод Фратгини) и косвенные методы испытаний, направленные на измерение физических свойств испытуемого образца (прочность на сжатие, электропроводность, выделение тепла по калориметрическим измерениям) [30]. Вместе с тем, современное развитие инструментальной базы физико-химических методов исследования, характеризующих процесс взаимодействия различных по своей природе компонентов, позволяет расширить перечень возможных методов анализа, применяемых для оценки пуццолановой активности высокодисперсных материалов. Так, например, потенциометрические методы анализа, основанные на измерении электродного потенциала, функционально связанного с концентрацией (активностью) определяемого компонента в испытуемом растворе, являются весьма эффективными с точки зрения точности, экспрессности и трудоемкости.

В процессе протекания пуццолановой реакции основным информационным параметром является изменение концентрации ионов кальция (Ca2+) в реакционной среде, потенциометрически это решается путем применения ион-селективного электрода, потенциал которого обладает pCa-функцией и описывается уравнением (1):

E = Eo + Sig aCa2+, (1)

где E0 – стандартный потенциал электрода, мВ;

S – крутизна линейного участка электродной характеристики, S = (27±5) мВ/pCa;

aCa 2+ – активность ионов кальция в растворе.

Таким образом, целью исследования являлась апробация потенциометрического метода для оценки пуццолановой активности высокодисперсных материалов на примере моделей глинистых грунтов с разным числом пластичности и супеси Архангельского региона, а также применение данного подхода для определения рационального количества активной минеральной известьсодержащей добавки как компонента вяжущего для получения грунтобетона.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В качестве объектов исследования были выбраны модели глинистого грунта (образцы 1–3) и супесь как один из наиболее представительных типов глинистых грунтов Архангельской области (образец 4). Модели глинистого грунта были получены путем смешивания речного полиминерально-го песка месторождения «Краснофлотский-Запад» и сапонитсодержащего материала, представляющего многотоннажный отход промышленного обогащения кимберлитовых руд месторождения алмазов имени М.В. Ломоносова и соответствовали разновидностям грунтов по числу пластичности (супеси, суглинку и глине). Компонентный состав моделей глинистых грунтов представлен в табл. 1.

Также в качестве реактивов были использованы 0,015 моль/л раствор гидроксида кальция и растворы хлорида кальция с концентрацией 10–5–10–1 моль/л.

Первоначально для оценки соответствия разработанных моделей глинистым грунтам севера европейской части России, а также предварительной оценки пуццолановой активности анализируемых объектов были изучены их состав и свойства. Гранулометрический состав грунтов определяли с использованием комплекса методов исследования: анализа отражения сфокусированного луча на анализаторе Lasentec D600E и фотонно-корреляционной спектроскопии на анализаторе Delsa Nano Series Zeta Potential and Submicron Particle Size Analyzer. Элементный состав грунтов в пересчете на оксиды определяли методом рентгенофлуоресцентной спектроскопии на спектрометре Shimadzu EDX-800 HS. Число пластичности грунтов рассчитывали исходя из значений влажности на границе текучести и влажности на границе раскатывания, измеренных в соответствии с ГОСТ 51802015. Грунты классифицировали по числу пластичности и содержанию песчаных частиц (2–0,05 мм) по ГОСТ 25100-2020.

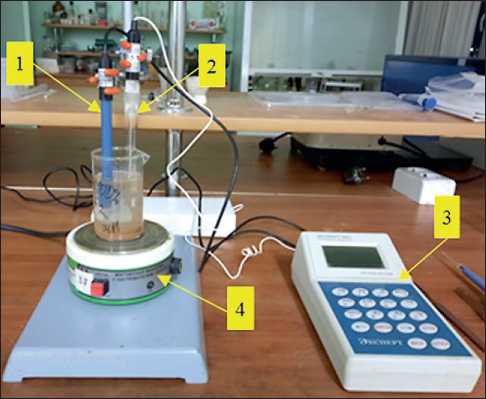

Для проведения потенциометрического анализа была собрана установка, представленная на рис. 1. Перед началом проведения эксперимента кальций-селективный электрод типа ХС-Ca-001 вымачивали в течение 3 суток в 0,01 моль/л растворе хлорида

Таблица 1

Компонентный состав моделей глинистых грунтов

|

№ образца |

Содержание компонентов, % |

|

|

песок |

сапонитсодержа-щий отход |

|

|

1 |

85 |

15 |

|

2 |

40 |

60 |

|

3 |

0 |

100 |

Рис. 1. Экспериментальная установка:

1 – кальцийселективный электрод типа ХС-Ca-001; 2 – электрод сравнения; 3 – измерительный преобразователь (иономер Эксперт-001-3.0.1);

4 – мешалка магнитная ПЭ-6110

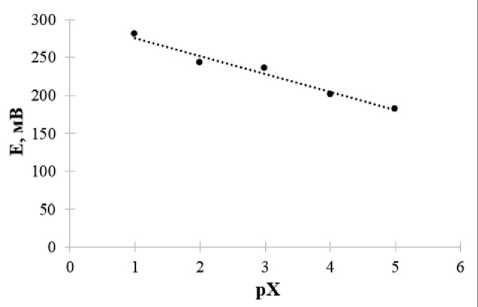

кальция. После этого электрод тщательно отмывали дистиллированной водой до возможно более низкого значения электродного потенциала и проводили калибровочное измерение в приготовленных стандартных растворах хлорида кальция с концентрацией 10–5–10–1 моль/л, последовательно меняя концентрацию раствора от меньшей к большей. По полученным данным был построен график зависимости потенциала электрода (Е) от отрицательного логарифма концентрации ионов кальция в растворе (pX) (рис. 2). Типичная электродная характеристика в координатах потенциал электрода – логарифм активности (концентрации) иона представляет собой прямую линию (уравнение 2) с возможными отклонениями от линейности в области низких концентраций.

Рис. 2. Калибровочный график

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ

Калибровочное уравнение:

E = —23,9pX + 297,7. (2)

Необходимо отметить, что при проведении экспериментов нами было принято условное равенство активности ионов кальция (aCa 2+ ) их концентрации в растворе (CCa 2+ ). Данный факт связан с использованием калибровочных растворов CaCl2 в основном диапазоне измерений потенциала в областях низкой концентрации иона Ca2+ (10–3–10–5 моль/л), для которой согласно теории сильных электролитов значение коэффициента активности (γ) зависимости (3) можно приравнять к единице:

^Ca2* = Yca2 + " CCa2* . (3)

Предварительная подготовка к проведению эксперимента включала также приготовление суспензий при количественном соотношении компонентов: 0,5 г грунта (образцы 1–4) на 80 мл дистиллированной воды.

Методика эксперимента заключалась в последовательном добавлении в каждую суспензию 0,015 моль/л раствора гидроксида кальция в количестве от 0,2 до 0,8 мл и измерении потенциала системы при постоянном перемешивании с фиксированной скоростью. Сравнивая полученное значение потенциала с калибровочным графиком (рис. 1) или рассчитывая по уравнению 2, определяли концентрацию ионов кальция в анализируемой пробе как антилогарифм значений, соответствующих pX. Концентрация ионов кальция в исходных суспензиях находится на границе диапазона измеряемых концентраций (0,41•10–5 моль/л) и в расчетах не учитывалась (граница чувствительности электродной функции). Появление в анализируемом образце избытка ионов кальция фиксировали в момент, когда при добавлении раствора гидроксида кальция наблюдался скачок потенциала электрода на величину более, чем ±3 мВ.

Заданную молярную концентрацию гидроксида кальция рассчитывали исходя из закона эквивалентов по формуле (4):

p __ CCa(0H)2'VCa(0H)2

^зад v , (4)

* cycn где CCa(OH) – концентрация раствора гидроксида кальция, добавляемого в суспензию, CCa(OH) = 0,015 моль/л;

VCa(OH) – объем добавленного в суспензию 0,015 моль/л раствора гидроксида кальция, мл;

Vсусп – суммарный объем суспензии, равный сумме объема дистиллированной воды (80 мл) и добавленного 0,015 моль/л раствора гидроксида кальция, мл.

Принимая, что количество молей ионов кальция равно количеству молей гидроксида кальция, фактическую молярную концентрацию гидроксида кальция определяли по формуле (5):

_ Cca2+'MCa(OH)2

Факт M(.a ,

где CCa 2+ – концентрация ионов кальция, определенная потенциометрическим методом, моль/л;

MCa(OH) – молярная масса гидроксида кальция, MCa(OH)2 = 74,093 г/моль;

MCa – молярная масса кальция, MCa = 40,08 г/моль.

Количество поглощенного гидроксида кальция было рассчитано по формуле (6):

ACca(0H)2 ^"зад ^"факт , (6)

где Сзад – заданная массовая концентрация гидроксида кальция, мг/л;

Сфакт – фактическая массовая концентрация гидроксида кальция, мг/л.

Так как основной характеристикой известьсодер-жащего материала, обуславливающей эффективность его применения в качестве активной минеральной добавки и позволяющей установить его минимальное количество для достижения рациональных условий структурообразования грунтобетона, является содержание активного оксида кальция, и, принимая, что количество молей гидроксида кальция равно количеству молей оксида кальция, емкость поглощения гидроксида кальция была пересчитана в емкость поглощения грунтом оксида кальция по формуле (7):

АСсаО —

ДССа(ОН)2"МСаО

МСа(0Н)2

где MCaO – молярная масса оксида кальция, MCaO = 56,08 г/моль.

Кроме того, по емкости поглощения оксида кальция был рассчитан коэффициент гидравлической активности с использованием следующей зависимости (8):

где αCaO – активность, определяемая поглощением оксида кальция из известкового раствора (равна

∆CCaO).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Характеристики и классификация грунтов представлены в табл. 2–4.

Сравнение полученных характеристик с литературными и справочными данными показало, что разработанные модельные системы глинистых грунтов (образцы 1–3) по гранулометрическому и элемент-

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ

Таблица 2

Показатели пластичности образцов

|

Наименование показателя |

Значение показателя для образцов |

|||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

|

|

Верхний предел пластичности – влажность на границе текучести, wL , ед. |

0,23 |

0,31 |

0,85 |

0,27 |

|

Нижний предел пластичности – влажность на границе раскатывания, wP , ед. |

0,19 |

0,23 |

0,65 |

0,22 |

|

Число пластичности, IP , ед. |

0,04 |

0,08 |

0,20 |

0,05 |

|

Классификация грунта по числу пластичности |

супесь |

суглинок |

глина |

супесь |

Таблица 3

Гранулометрический состав образцов

|

№ образца |

Содержание частиц (%) по фракциям в диапазоне, мм |

Классификация грунта по числу пластичности и содержанию песчаных частиц |

||||||

|

1–0,5 |

0,5–0,25 |

0,25–0,1 |

0,1–0,05 |

0,05–0,01 |

0,01–0,002 |

<0,002 |

||

|

1 |

– |

10,81 |

46,44 |

20,85 |

6,78 |

0,12 |

15,00 |

супесь песчанистая |

|

2 |

– |

5,09 |

21,85 |

9,81 |

3,19 |

0,06 |

60,00 |

суглинок легкий пылеватый |

|

3 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

100,00 |

глина легкая пылеватая |

|

4 |

– |

– |

1,00 |

17,73 |

44,79 |

19,89 |

16,59 |

супесь пылеватая |

Таблица 4

Элементный состав образцов (в пересчете на оксиды)

|

Оксид |

Содержание элементов (%) для образцов |

|||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

|

|

SiO2 |

85,41 |

67,59 |

51,75 |

61,06 |

|

MgO |

2,91 |

11,64 |

19,40 |

0,83 |

|

Al2O3 |

5,80 |

8,01 |

9,97 |

25,39 |

|

Fe 2 O 3 |

2,11 |

6,50 |

10,41 |

11,85 |

|

CaO |

0,84 |

2,62 |

4,20 |

– |

|

TiO2 |

0,19 |

0,63 |

1,02 |

0,65 |

|

K 2 O |

0,56 |

1,15 |

1,69 |

– |

|

SO3 |

0,06 |

0,20 |

0,32 |

– |

|

ZrO2 |

– |

– |

– |

0,08 |

|

P 2 O 5 |

0,10 |

0,40 |

0,66 |

– |

|

Cr 2 O 3 |

0,02 |

0,07 |

0,11 |

0,03 |

|

ZnO |

– |

0,02 |

0,03 |

0,01 |

|

BaO |

0,03 |

0,12 |

0,20 |

– |

|

MnO |

0,02 |

0,10 |

0,16 |

0,09 |

|

SrO |

0,01 |

0,02 |

0,04 |

– |

|

CuO |

0,01 |

0,02 |

0,04 |

– |

|

Na2O |

1,16 |

0,55 |

– |

– |

|

п.п.п. |

0,77 |

0,36 |

– |

0,01 |

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ ному составам и показателям пластичности соответствуют глинистым грунтам севера европейской части России. Кроме того, все исследуемые объекты (образцы 1–4) характеризуются пуццолановой активностью, что подтверждается преобладанием в их составе пылеватых и глинистых частиц размерами менее 20 мкм и наличием природных пуццолановых соединений (SiO2, Al2O3, Fe2O3). Однако ранжирование глинистых грунтов по коэффициенту гидравлической активности, рассчитанному с учетом химического состава (в пересчете на оксиды), некорректно ввиду того, что в табл. 4 представлено суммарное содержание элементов, входящих, в том числе, в состав минералов песчаной компоненты грунта, а пуццолановую активность определяют оксиды, составляющие только глинистые минералы, а также рентгеноаморфное вещество.

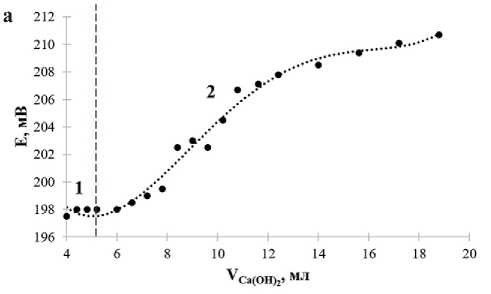

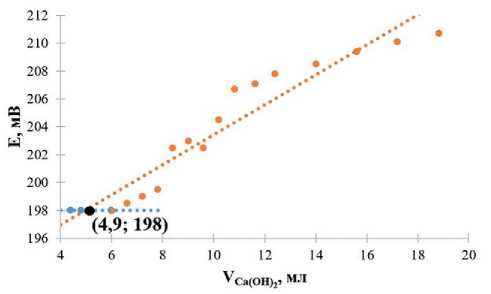

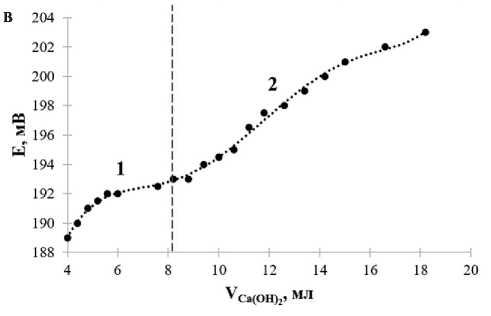

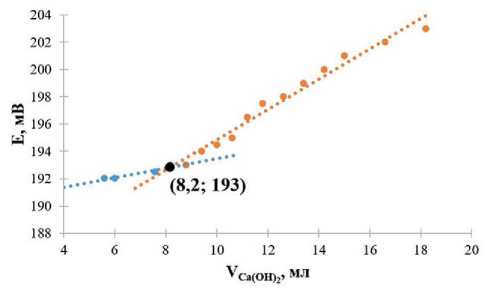

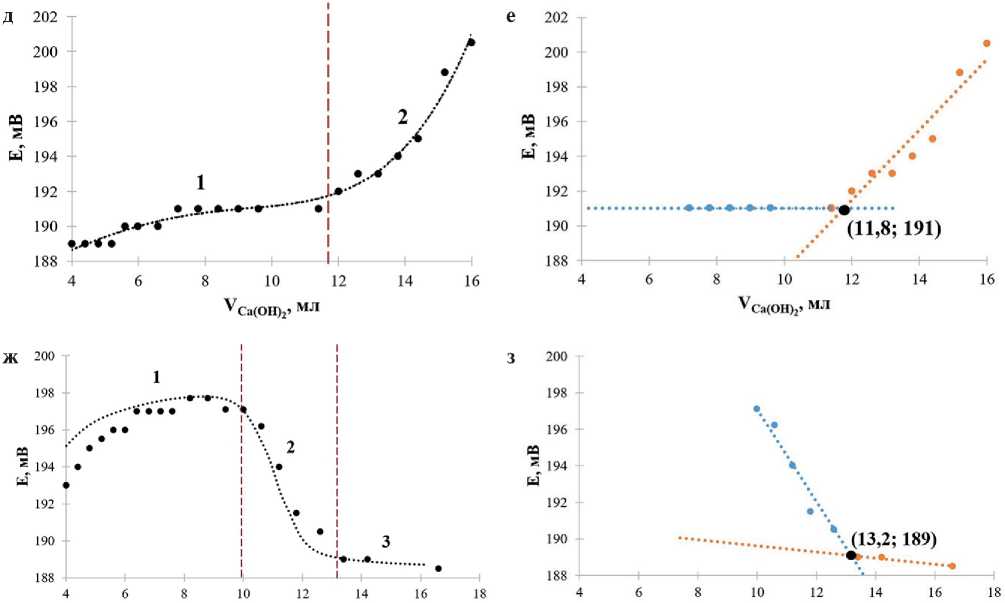

Полученные экспериментальные значения потенциала электрода (Е) в зависимости от объема добавленного раствора гидроксида кальция (VCa(OH) ) для разных грунтовых систем, а также математич2еская обработка результатов эксперимента представлены на рис. 3 и в табл. 5.

При обработке и анализе результатов эксперимента участок функциональных зависимостей Е = f (VCa(OH) ) в диапазоне объемов раствора Ca(OH)2 от 0,2 до 4 м2л был исключен из расчета, что обусловлено низкой концентрацией ионов кальция в системе, а также их возможной конкуренцией с молекулами растворителя за активные центры поверхности частиц грунта [31].

Для расчета сорбционной емкости грунтов функциональные зависимости вида Е = f (VCa(OH) ) были разделены на характерные участки, аппрок2-симируемые линейными функциями с высокими коэффициентами достоверности аппроксимации (R = 0,97±0,03). Следует отметить, что наблюдается схожий характер изменения потенциала электрода при взаимодействии моделей глинистого грунта (образцы 1–3) с гидроксидом кальция (рис. 3а, 3в, 3д). При добавлении в суспензии 4 мл раствора гидроксида кальция начинает потенциометрически фиксироваться процесс сорбции грунтом ионов кальция. При дальнейшем увеличении объема добавленного раствора гидроксида кальция до определенного значения (участок 1) потенциал электрода остается практически постоянным, тангенс угла наклона линейных функций близок к нулю (синие прямые на рис. 3б, 3г, 3е). Процесс сорбции завершается, когда в системе появляется избыток ионов кальция, и потенциал электрода резко возрастает при увеличении объема добавленного гидроксида кальция (участок 2), что графически отображается линейной функцией с угловым коэффициентом, отличным от нуля (красные прямые на рис. 3б, 3г, 3е).

Характер функциональной зависимости Е = f (VCa(OH) ) для супеси Архангельского региона (образец 4) (р2ис. 3ж, 3з) отличается от моделей глинистого грунта (образцы 1–3), что обусловлено особенностями минерального состава грунтов севера европейской части России. При добавлении в суспензию от 4 до 10 мл раствора гидроксида кальция наблюдается установление равновесного потенциала электродной функции на мембране (участок 1) (величина потенциала воспроизводится с точностью ±3 мВ). При увеличении объема добавленного раствора гидроксида кальция (участок 2) до 13 мл потенциал электрода резко уменьшается, что соответствует протеканию пуццолановой реакции на поверхности глинистых частиц и графически отображается линейной функцией с угловым коэффициентом, отличным от нуля (синяя прямая на рис. 3з). Процесс взаимодействия завершается (участок 3), когда потенциал электрода достигает постоянного значения и тангенс угла наклона линейной функции близок к нулю (красная прямая на рис. 3з).

Решение систем из 2-х линейных уравнений, угловые коэффициенты, свободные члены и коэффициенты достоверности аппроксимации для которых приведены в табл. 5, позволило определить координаты точек пересечения, соответствующих окончанию процесса сорбции (взаимодействия) ионов кальция для каждого образца и указанных на рис. 3 (б, г, е, з). Для значений потенциала электрода в точках пересечения линейных функциональных зависимостей рассчитаны концентрации ионов кальция, заданные и фактические концентрации гидроксида кальция, емкости поглощения грунтом оксида кальция, коэффициенты гидравлической активности и рациональное количество активной

Таблица 5

Результаты математической обработки экспериментальных данных

|

№ образца |

№ участка |

Коэффициенты в уравнении вида y = аx+b |

R |

|

|

а |

b |

|||

|

1 |

1 |

0 |

198,00 |

1,00 |

|

2 |

1,07 |

192,69 |

0,95 |

|

|

2 |

1 |

0,35 |

189,97 |

0,97 |

|

2 |

1,11 |

183,75 |

0,99 |

|

|

3 |

1 |

–1•10–13 |

191,00 |

1,00 |

|

2 |

2,02 |

167,28 |

0,96 |

|

|

4 |

2 |

–2,52 |

222,28 |

0,98 |

|

3 |

–0,17 |

191,31 |

0,97 |

|

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ

б

г

VcafOH),, мл

^Са(ОН)2> MJ1

Рис. 3. Функциональные зависимости потенциала электрода от объема добавленного раствора гидроксида кальция для: а, б – образца 1; в, г – образца 2; д, е – образца 3; ж, з – образца 4, где а, в, д, ж – полученные экспериментальные данные; б, г, е, з – математическая обработка результатов эксперимента

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ известьсодержащей минеральной добавки, представленные в табл. 6.

Полученные результаты показали, что сорбционная емкость и коэффициент гидравлической активности увеличиваются в ряду модель супеси → модель суглинка → модель глины ≈ супесь и имеют порядок абсолютных значений, совпадающих с литературными данными [25, 26, 32]. Данные показатели для супеси и модели глины практически совпадают, что обусловлено, вероятнее всего, преобладанием в гранулометрическом составе исследуемых образцов активных пылеватых и глинистых частиц (более 80%). Однако следует отметить, что пуццолановая активность глинистых грунтов в 2–3 раза ниже, чем активных минеральных добавок, подвергнутых предварительной термо- или механоактивации.

Рациональное количество активной минеральной известьсодержащей добавки (при 100%-ном содержании в ее составе активного оксида кальция), необходимое для полного взаимодействия с активной фазой грунта и получения грунтобетонов с требуемыми эксплуатационными характеристиками и рассчитанное с учетом емкости поглощения грунтом оксида кальция, составило для моделей глинистого грунта в зависимости от числа пластичности 1–2%, а для супеси – более 2% (от массы грунта в пересчете на массу сухого вещества).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании проведенных исследований можно сделать следующие выводы:

1. Исследована пуццолановая активность и определено рациональное количество активной мине-

ральной известьсодержащей добавки для моделей глинистых грунтов с разным числом пластичности и супеси Архангельского региона с применением потенциометрического метода. Данный метод основан на определении емкости поглощения ионов кальция путем измерения изменения электродного потенциала, функционально связанного с концентрацией (активностью) ионов кальция в разбавленных растворах, с использованием кальцийселективного электрода.

-

2. Установлено, что абсолютные значения сорбционной емкости и коэффициента гидравлической активности, рассчитанные по данным потенциометрического анализа, для исследуемых объектов совпадают с литературными данными, что говорит о применимости предложенного экспресс-метода для оценки пуццолановой активности высокодисперсных материалов.

-

3. Глинистые грунты проранжированы по увеличению пуццолановой активности в следующей последовательности: супесь песчанистая → суглинок легкий пылеватый → глина легкая пылеватая ≈ супесь пылеватая – что обусловлено особенностями их гранулометрического и минерального составов.

-

4. Рациональное количество активной минеральной известьсодержащей добавки (при 100%-ном содержании в ее составе активного оксида кальция), обеспечивающее получение грунтобетонов с требуемыми эксплуатационными характеристиками, составило для моделей глинистого грунта в зависимости от числа пластичности 1–2%, а для супеси Архангельского региона – более 2% (от массы грунта в пересчете на массу сухого вещества).

Таблица 6

Расчет пуццолановой активности и рационального количества активной минеральной добавки для исследуемых образцов

|

СУ co СУ a ю © |

СУ 5 о- S ” и ф ® о = 5 су су S а О g |

ч S В со В ф S ев Ю О |

S ы' со ф к |

а. 'ey О в к в |

о 'ey и са в в 5 |

S 'ey О в к в |

в В сУ В СО ~ w |

2 сУ ₽ и » аО и я 5 |

2 в g ■Во в S • 16 5 |

2 су S ИО 5 |

о 'ey" О ч в 5 Ф о И |

^ О я су Н О £ в а в В ь- i = 5^ ы |

о' ы |

5S © в ^н 2 в е ^ 5 |

о О ^ ф ц о в 52 8 У су в О Ф су S ф a s в В в в В 1 = 1 в _ а ® ?В Ф s Ф ч в в © я а ° k В g я |

|

1 |

4,9 |

84,9 |

198 |

4,17 |

6,74 |

2,70 |

0,87 |

64,14 |

12,45 |

9,23 |

54,92 |

9 |

6,81 |

0,64 |

0,7 |

|

2 |

8,2 |

88,2 |

193 |

4,38 |

4,16 |

1,67 |

1,39 |

103,33 |

7,69 |

5,70 |

97,63 |

17 |

12,87 |

0,85 |

1,3 |

|

3 |

11,8 |

91,8 |

191 |

4,46 |

3,43 |

1,38 |

1,93 |

142,86 |

6,34 |

4,70 |

138,16 |

25 |

18,92 |

0,98 |

1,9 |

|

4 |

13,2 |

93,2 |

189 |

4,55 |

2,83 |

1,13 |

2,12 |

157,41 |

5,23 |

3,88 |

153,53 |

29 |

21,95 |

1,03 |

2,2 |

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ

Список литературы Потенциометрический метод оценки пуццолановой активности высокодисперсных материалов

- Трофимов В.Т., Вознесенский Е.А., Королев В.А. Инженерная геология России. Том 1. Грунты России. М.: КДУ, 2011. 672 с.

- Лукина В.А., Лукин А.Ю. Временное ограничение движения транспортных средств по автомобильным дорогам Архангельской области // Промышленное и гражданское строительство. 2012. 10. 44–46.

- Кузьмин Г.П. Пределы изменения показателей физических свойств грунтов // Наука и образование. 2016. 3(83). 27–32.

- Павлов А.В., Малкова Г.В. Динамика криолитозоны России в условиях современных изменений климата XX–XXI веков // Изв.РАН, сер.: Географическая. 2010. 5. 44–51.

- Анисимов О.А., Жирков А.Ф., Шерстюков А.Б. Современные изменения криосферы и природной среды в Арктике // Арктика XXI век: Естественные науки. 2015. 2(3). 24–47.

- Лебедева М.Д. Лаврова Н.А., Платов Н.А., Потапов А.Д. Об актуальности оценки возможного изменения свойств грунта при инженерных изысканиях в современных условиях техногенеза // Вестник МГСУ. 2009. 2. 120–124.

- Мурашова Е.Г., Кисель Е.К. Инженерно-геологические свойства глинистых грунтов // Региональные аспекты развития науки и образования в области архитектуры, строительства, землеустройства и кадастров в начале III тысячелетия. 2018. 157–160.

- Осипов В.И., Карпенко Ф.С., Кальбергенов Р.Г., Кутергин В.Н., Румянцева Н.А. Реологические свойства глинистых грунтов // Геоэкология. Инженерная геология, гидрогеология, геокриология. 2017. 6. 41–51.

- Вдовин Е.А., Мавлиев Л.Ф., Строганов В.Ф. Пути повышения эффективности укрепления грунтов для строительства дорожных одежд // Вестник СибАДИ. 2013. 1 (29). 52–58.

- Pourakbar S., Huat B. A review of alternatives to traditional cementitious binders for engineering improvement of soils. Int J Geotech Eng. 2017;11(2):206-2016. https://doi.org/10.1080/19386362.2016.1207042

- Rahgozar M., Saberian M., Li J. Soil stabilization with non-conventional eco-friendly agricultural waste materials: An experimental study. Transport Geotech. 2018;14:52-60. https://doi.org/10.1016/j.trgeo.2017.09.004

- Firoozi A., Guney Olgun C., Firoozi A., Baghini M. Fundamentals of soil stabilization. Int J Geo-Engineering. 2017;8(26):1-16. https://doi.org/10.1186/s40703-017-0064-9

- Худайкулов Р.М., Мирзаев Т.Л. Применение стабилизаторов для улучшения прочности грунтового основания автомобильных дорог // Транспортные сооружения. 2019. 6 (1). 12. https://doi.org/10.15862/14SATS119

- Лазоренко Г.И. Технологии стабилизация глинистых грунтов с применением наноматериалов // Инженерный вестник Дона. 2018. 1 (48). 107.

- Безродных А.А., Дмитриева Т.В. Опыт применения грунтобетонов в дорожном строительстве // Инновационные материалы и технологии в дизайне. 2019. 84–85.

- Траутваин А.И., Акимов А.Е., Черногиль В.Б. Изучение физико-механических характеристик различных видов грунта, укрепленного отходами клинкерного производства // Строительные материалы и изделия. 2018. 1(3). 43–50.

- Дмитриева Т.В., Куцына Н.П., Безродных А.А., Строкова В.В., Маркова И.Ю. Эффективность укрепления техногенного грунта минеральными модификаторами // Вестник Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова. 2019. 7. 14–23. https://doi.org/10.34031/article_5d14bdcc8eca43.21244159

- Мазгалева А.В., Бобыльская В.А., Лещенко С.И. Грунтобетоны и укрепленные грунты для строительства сельских дорог и сооружений сельскохозяйственных объектов // Теория и практика современной аграрной науки. 2022. 580–584.

- Свинцов А.П., Харун М.И. Прогнозирование прочности грунтобетона на гидравлическом вяжущем // Промышленное и гражданское строительство. 2016. 11. 76–79.

- Родыгин К.С., Гырдымова Ю.В., Анаников В.П. Карбидный шлам – ключевой неорганический компонент устойчивого углеродного цикла // Успехи химии. 2022. 91 (7). RCR5048. https://doi.org/10.1070/RCR5048

- Соколова Ю.В., Нелюбова В.В., Айзенштадт А.М., Строкова В.В. Реология грунтобетонных смесей на основе полимер-органического связующего с минеральным модификатором // Строительные материалы. 2022. 12. 26–32. https://doi.org/10.31659/0585-430X-2022-809-12-26-32

- Косач А.Ф., Кузнецова И.Н., Ращупкина М.А., Педун Г.А. Цементный камень на кварцезолоцементном вяжущем // Нанотехнологии в строительстве. 2022. 14 (2). 83–88. https://doi.org/10.15828/2075-8545-2022-14-2-83-88

- Потапов В.В., Ефименко Ю.В., Горев Д.С. Модифицирование бетона гидротермальным нанокремнеземом // Нанотехнологии в строительстве. 2019. 11 (3). 248–265. https://doi.org/10.15828/2075-8545-2019-11-3-248-265

- Рахимов Р.З., Рахимова Н.Р., Стоянов О.В. Глинистые пуццоланы. Часть 1. Обзор // Вестник технологического университета. 2016. 19 (1). 5–13.

- Безродных А.А., Строкова В.В., Маркова И.Ю., Степаненко М.А. Оценка стабилизируемости глинистых грунтов по интегральной активности // Инженерные задачи: проблемы и пути решения. 2021. 13–15.

- Строкова В.В., Лютенко А.О., Николаенко М.А., Карацупа С.В. Грунтобетоны на основе отходов угледобычи Коркинского месторождения. Белгород: Изд-во БГТУ, 2010. 162 с.

- Осипов В.И., Соколов В.Н. Глины и их свойства. Состав, строение и формирование свойств. М.: ГЕОС, 2013. 578 с.

- Вдовин Е.А., Мавлиев Л.Ф., Буланов П.Е. Взаимодействие комплексной добавки на основе октилтриэтоксисилана и гидроксида натрия с основными компонентами грунта дорожного назначения // Известия Казанского государственного архитектурно-строительного университета. 2015. 1 (31). 165–170.

- Лютенко А.О., Николаенко М.А., Лебедев М.С. Структурообразование грунтобетонов на основе глинистых грунтов Архангельской алмазоносной провинции при стабилизации цементом // Вестник Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова. 2008. 2. 25–30.

- Потапова Е.Н., Манушина А.С., Зырянов М.С., Урбанов А.В. Методы определения пуццолановой активности минеральных добавок // Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века. 2017. 7–8 (222–223). 29–33.

- Сютова Е.А., Джигола Л.А. Исследование кинетических закономерностей твердофазного концентрирования ионов кальция природными сорбентами // Сорбционные и хроматографические процессы. 2020. 20 (1). 64–78. https://doi.org/10.17308/sorpchrom.2020.20/2381

- Лукутцова Н.П., Пыкин А.А. Теоретические и технологические аспекты получения микро- и нанодисперсных добавок на основе шунгитосодержащих пород для бетона. Брянск: Изд-во БГИТА, 2013. 231 с.